Meu SciELO

Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Anales de Psicología

versão On-line ISSN 1695-2294versão impressa ISSN 0212-9728

Anal. Psicol. vol.39 no.1 Murcia Jan./Abr. 2023 Epub 16-Out-2023

https://dx.doi.org/10.6018/analesps.499371

Psicología Clínica y de la Salud

¿Qué sabemos sobre las variables que subyacen a la actuación del terapeuta altamente eficaz? Una revisión sistemática

3Universidad Autónoma de Madrid: Departamento de Psicología Biológica y de la Salud, Madrid (España)

4Universidad Europea de Madrid: Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud (España)

Los terapeutas altamente eficaces son aquellos que logran sistemáticamente elevados niveles de éxito terapéutico. Sin embargo, aunque se contraste empíricamente dicha eficacia inter-terapeuta, todavía no se conocen cuáles son las conductas que explican este desempeño diferenciado. El objetivo de este trabajo es identificar las variables asociadas a estos terapeutas altamente eficaces, sus definiciones, los parámetros de medida de éxito y la precisión con la que se miden los constructos de interés. Para ello, se realizó una revisión sistemática (RS) con publicaciones entre los años 2000 y 2020 de las bases de datos Scopus, MEDLINE/PubMed, Web of Science, PsycInfo, Google Académico y ProQuest Research Library. Se seleccionaron 2784 artículos empíricos, de los cuales 31 cumplieron los criterios de inclusión. Los principales resultados muestran que hay casi 50 variables predictoras del efecto del terapeuta. Se resume y se define cada una de estas variables psicológicas, y se concluye que para lograr explicar el alto nivel de éxito inter-terapeuta es necesario incrementar la validez de constructo de las variables predictivas, adecuar el diseño de las investigaciones e incluir datos con respecto a la interacción entre el terapeuta y su cliente.

Palabras clave: Terapeuta altamente eficaz; Efecto del terapeuta; Revisión sistemática; Terapeuta efectivo; Terapeuta experto

Introducción

El desempeño terapéutico en una intervención psicológica constituye un elemento central en la investigación y práctica de la psicología clínica (Beutler et al., 2004; Dinger et al., 2008; Norcross y Lambert, 2011; Ricks, 1974). Desde la tradición de los estudios de los factores comunes, se estima que el tamaño del efecto del terapeuta (uno de los factores que aportan éxito a la terapia según este marco de investigación), es incluso mayor que el del tipo de intervención (Wampold e Imel, 2015), pudiendo llegar hasta un 21% en contextos naturales (Baldwin e Imel, 2013; Crits-Christoph et al., 1991; Johns et al., 2019). Si bien no está claro hasta qué punto es posible aislar la actuación terapéutica frente al tipo de intervención que se realiza, o si la perspectiva de los factores comunes es la más adecuada para evaluar la eficacia en terapia (Siev y Chambless, 2007), lo que sí indican los recientes meta-análisis es que existen terapeutas altamente eficaces. Es decir, terapeutas que obtienen puntuaciones sistemáticamente más altas cuando comparados con otros, independientemente del cuadro clínico o terapia que imparten (Johns et al., 2019; Miller et al., 2008).

Sin embargo, conocer la contribución del terapeuta al éxito del tratamiento no explica cómo estos profesionales se comportan a la hora de lograr puntuaciones de éxito sistemáticamente más elevadas. Si bien es necesario encontrar evidencias que avalen las diferencias inter-terapeutas, explicar el por qué de ello es lo que permitiría optimizar el sistema sanitario y la clínica psicológica (Miller et al., 2008; Nissen-Lie et al., 2010; Saxon et al., 2017).

Con el objetivo de responder a esta cuestión, muchos autores correlacionan variables psicológicas, cronológicas y demográficas con el efecto del terapeuta (e.g., Anderson et al., 2009; Barkham et al., 2017; Goldberg et al., 2016b; Saxon et al., 2017). En línea con la tradición de la investigación de resultados, se plantea que la formación en los diferentes modelos terapéuticos (e.g., cognitivo-conductual frente a psicoanalítico o humanista) podría explicar las diferencias encontradas, lo que no suele verse avalado por los estudios empíricos (Anderson et al., 2009; Chow et al., 2015; Nissen-Lie et al., 2013). Otra hipótesis a menudo propuesta y que igualmente no suele mostrar correlaciones significativas, defiende que la experiencia del profesional debería predecir mejores resultados (Cologon et al., 2017; Delgadillo et al., 2020). Por ejemplo, Lutz y colaboradores encuentran que los años de experiencia no predicen el éxito y cuestionan la propia operativización de esta variable como medida predictora (Lutz et al., 2007). Otros tipos de variables muy diversas, como edad, género, personalidad o la formación académica tampoco resultan significativas (Anderson et al., 2009; Okiishi et al., 2003; Owen et al., 2019). Hay tantas hipótesis como modelos teóricos en los grupos de investigación, pero, sin embargo, en general, todos estos datos no parecen mostrar resultados significativos y/o conclusiones claras para la actividad clínica. No se sabe si factores como el tipo de intervención (psicológica, psiquiátrica, individual, grupal, etc.), modelo del terapeuta (cognitivo conductual, psicodinámico, etc.), el entorno terapéutico (intervenciones públicas, privadas, asociaciones), o la duración de la terapia, influyen o no en el éxito entre terapeutas. Es decir, aunque es indudable el interés en estudiar las diferencias entre terapeutas y algunos estudios muestran resultados concluyentes al respecto, estos no son unánimes en cuanto a las variables que serían responsables del efecto del terapeuta sobre el éxito de la terapia (Speers et al., 2022).

En el intento de identificar por qué no parecen haber conclusiones claras, algunos autores señalan que el marco teórico y metodología utilizada en estos estudios son los principales responsables de sus limitaciones (Barker y McFall, 2014; Berglar et al., 2016; Dinger et al., 2008; Fonagy y Clark, 2015). Para poder explicar por qué existen terapeutas más eficaces que otros, no solamente se ha de tener en cuenta el rechazo a la hipótesis nula, sino también el planteamiento teórico en el que está fundamentada y la metodología que acompaña a los hallazgos. Por ejemplo, una distinta operativización de la medida de eficacia puede dar lugar a distintos resultados, por lo que es necesario definir exhaustivamente qué se entiende por éxito y cuál es la fiabilidad y validez de los instrumentos para su medición (Green et al., 2014; Weinberger, 2014). Asimismo, el planteamiento teórico también podría afectar a la utilidad de las conclusiones (Froxán-Parga et al., 2006; González-Blanch y Carral-Fernández, 2017). Aislar variables sin su contexto puede dar lugar a diferentes resultados e interpretaciones ante un mismo fenómeno (Zilcha-Mano y Fisher, 2022), al igual que utilizar etiquetas descriptivas para definir las variables predictivas genera razonamientos tautológicos (Núñez de Prado-Gordillo et al., 2020), lo que termina proporcionando una explicación circular (normativa) a las causas del comportamiento (Sellars, 1956), y hallazgos, aunque significativos, con una baja o nula utilidad práctica.

En definitiva, existe una falta de información y precisión en cuanto a las variables explicativas del efecto entre terapeutas. Aunque haya autores estudiando los factores predictivos del efecto del terapeuta, las revisiones sistemáticas actuales se centran exclusivamente en medir los índices estadísticos del tamaño de este efecto. No existe unanimidad o consenso en los hallazgos actuales sobre las variables que subyacen al terapeuta altamente eficaz, ni si se trabaja con medidas conductuales replicables o si la validez de constructo es adecuada. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es identificar y aunar sistemáticamente la información disponible sobre las variables que explican el efecto del terapeuta, teniendo en cuenta los principales aspectos metodológicos que subyacen a estas explicaciones.

Método

Criterios de selección de estudios

Siguiendo el protocolo de revisión PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews), la pregunta de investigación que se pretende contestar es: ¿cuáles son las variables asociadas a la actuación de los y las terapeutas con altos niveles de eficacia en la terapia psicológica ambulatoria? (entendiéndose por intervenciones ambulatorias aquellas llevadas a cabo en dispositivos tanto públicos como privados, pero nunca en contextos hospitalarios o de internamiento). El objetivo es clasificar las variables predictivas que se han mostrado significativas en los distintos estudios revisados, identificar cómo han sido operativizadas así como la tipología de los instrumentos utilizados. Debido al carácter amplio de la pregunta de investigación, se destaca que las variables de interés son transversales a las intervenciones específicas, es decir, lo que se busca identificar es, precisamente, características presentes en diferentes tipos de intervención, por lo que forzosamente la pregunta de investigación no hace una predicción específica sobre una variable determinada.

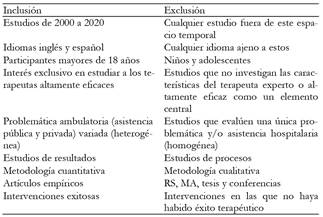

Con respecto al PICOS (participantes, intervenciones, comparaciones y medidas de resultado de la RS), los participantes proceden de centros privados y públicos no hospitalarios, las intervenciones son variadas (puesto que el tipo de terapia podría ser un factor predictor de cambio), las comparaciones se hacen con el efecto del terapeuta, los resultados son los referentes a las variables significativas en la predicción de la eficacia del terapeuta y el diseño de los estudios es exclusivamente cuantitativo (el interés del estudio se centra en datos de eficacia). En la Tabla 1 se presentan detalladamente los criterios de inclusión y exclusión de los artículos.

Procedimientos de búsqueda

Los estudios fueron obtenidos a partir de las bases de datos Scopus (Elsevier), MEDLINE/PubMed, Social Sciences Citation Index (Web of Science), PsycInfo, Google Académico y ProQuest Research Library. El intervalo de tiempo especificado en la búsqueda fue el de 2000 a 2020. Guiados por revisiones sistemáticas previas (Baldwin e Imel, 2013; Johns, 2019), los criterios de búsqueda fueron “therapist AND effects”, “highly AND effective AND therapist”, “supershrink”, “terapeuta AND experto”, “terapeuta AND altamente AND eficaz” y “efecto AND del AND terapeuta”.

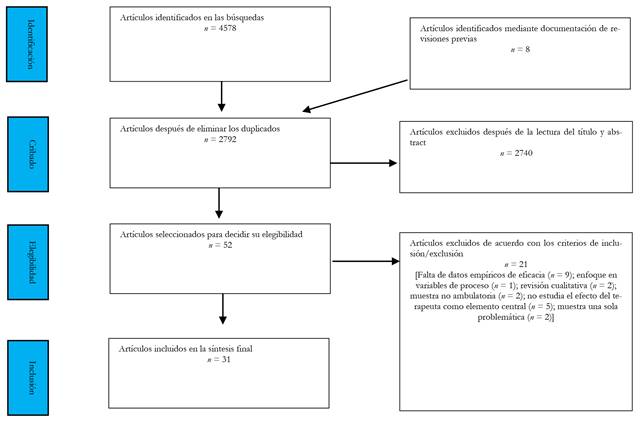

El tipo de resultado especificado fue el de “artículo científico y “publicaciones revisadas por pares”. Los idiomas fueron “inglés” y “español” y la edad filtro de los participantes “mayores de 18 años”. Los datos específicos de la fase de identificación se encuentran en la Figura 1.

2784 artículos fueron identificados en un primer momento. A estos artículos se añadieron ocho tras la búsqueda de las documentaciones de los meta-análisis previos. La primera criba se realizó mediante la lectura de los títulos y abstract de los documentos filtrados. Todo este proceso fue realizado de manera íntegra por la revisora principal, siendo 52 los artículos incluidos para su lectura completa. En esta nueva fase, dos revisoras tomaron las decisiones relativas a los criterios de inclusión y exclusión. La revisora principal leyó en profundidad los 52 artículos incluidos mientras que la segunda revisora, mediante una elección aleatoria, leyó 40, la cantidad mínima necesaria para asegurar una correcta fiabilidad según los especialistas Sánchez-Meca y Botella (2010). Con el objetivo de evitar posibles sesgos a la hora de seleccionar los documentos (Heckman, 1990), la revisora adicional desconocía la pregunta de investigación. Finalmente, para medir el grado de acuerdo, se realizaron cálculos de un estadístico kappa simple (Higgins y Deeks, 2011). Teniendo en cuenta que los valores kappa entre ,4 y ,59 reflejan un acuerdo aceptable, entre ,6 y ,74, un acuerdo adecuado y ,75 o más, un acuerdo excelente (Orwin, 1994 en Higgins y Deeks, 2011), el índice kappa para la elegibilidad de la presente RS tiene un grado de acuerdo “excelente” (,9).

Codificación de las variables

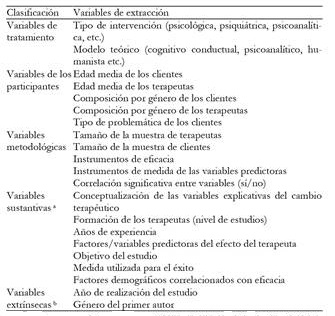

La extracción de los datos fue realizada por dos revisoras. Tras un entrenamiento de 10 artículos piloto y el consenso de las variables de interés, se concretó la guía de extracción elaborada especialmente para este estudio y se extrajeron las variables en el formulario de obtención de datos. Tanto la guía como el formulario pueden encontrarse en Open Science Framework (enlace de acceso https://mfr.osf.io/render?url=https://osf.io/gs8nc/?view_only=52ec7f341d00486498c703f9cf08aa49%26direct%26mode=render%26action=download%26mode=render). En la Tabla 2 sus clasificaciones con base en las categorías específicas propuestas por Sánchez-Meca y Botella (2010). Cabe destacar que, al igual que en los criterios de elegibilidad, la extracción de las variables de cada informe se realizó por separado, pero también por duplicado en 40 artículos para la obtención del índice kappa.

Tabla 2. Categorías y codificación de las variables a extraer.

Nota. aLas variables sustantivas son aquellas que están relacionadas con el objetivo de la revisión;

bLas variables extrínsecas denominan características que en un principio no deberían tener relación con el proceso científico, pero podrían afectar a los resultados (Sánchez-Meca y Botella, 2010).

Resultados

Variables extrínsecas, de tratamiento y participantes

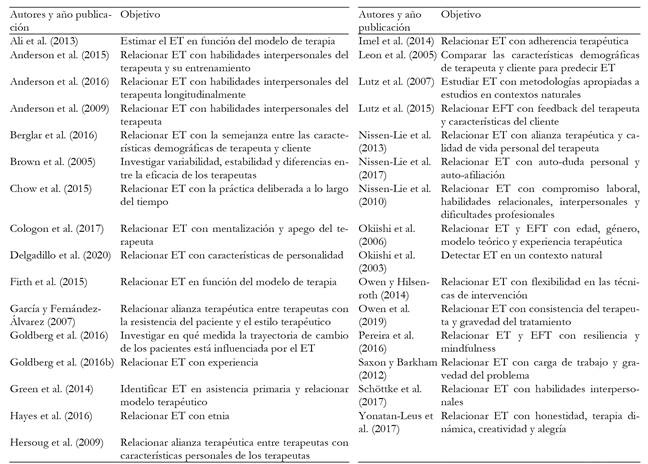

Con respecto a las características extrínsecas (variables que no guardan relación con el objetivo del estudio, pero pueden influir), el 84% de los terapeutas, el 76% de los clientes y el 22,5% de los primeros autores son mujeres. Los autores y objetivos de cada artículo se recogen en la Tabla 3.

Tabla 3. Estudios incluidos y sus respectivos objetivos generales.

Nota.ET = efecto del terapeuta; EFT = efectividad entre terapeutas;

Con respecto a las características de los participantes, la problemática más frecuente es ansiedad (24 estudios) y el modelo terapéutico de los terapeutas, el psicodinámico (14). Aunque el tratamiento psicológico es el mayoritario (20), algunos estudios incluyen intervenciones llevadas a cabo por profesionales no psicólogos, como fisioterapeutas, asistentes sociales o, incluso, procedimientos terapéuticos aplicados por dispositivos computarizados. Las características completas de todos los participantes pueden encontrarse en Open Science Framework (enlace de acceso https://osf.io/c87zd/?view_only=52ec7f341d00486498c703f9cf08aa49).

Variables metodológicas y sustantivas

Con respecto a las medidas de éxito, el 90,3% de las publicaciones definen el éxito como disminución de los síntomas, el 16,1% como grado de alianza terapéutica, el 12,9% como satisfacción psicológica, el 6,4% como funcionamiento vital y el 3,2% como adherencia terapéutica (nótese que algunos artículos usaron más de una definición). En cuanto a los instrumentos de medición del éxito, aunque todos utilicen autoinforme, algunos lo combinan con otras técnicas de recogida de información (como observación y entrevistas). Dentro de los diferentes cuestionarios utilizados, el Symptom Checklist-90 (SCL-90; Derogatis y Melisaratos, 1983) es el más utilizado (13 artículos).

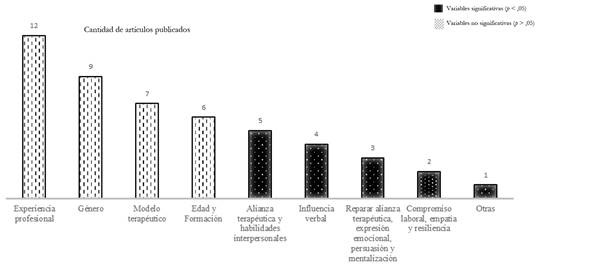

En cuanto a las variables predictoras, de 31 estudios incluidos en esta RS, 12 investigaron variables demográficas, estructurales y cronológicas como edad, género, años de experiencia, etnia, duración del tratamiento y/o formación académica. De estos 12 estudios, solamente tres encontraron correlaciones significativas para edad, años de experiencia y formación académica (Anderson et al., 2009; Berglar et al., 2016; Hersoug et al., 2009).

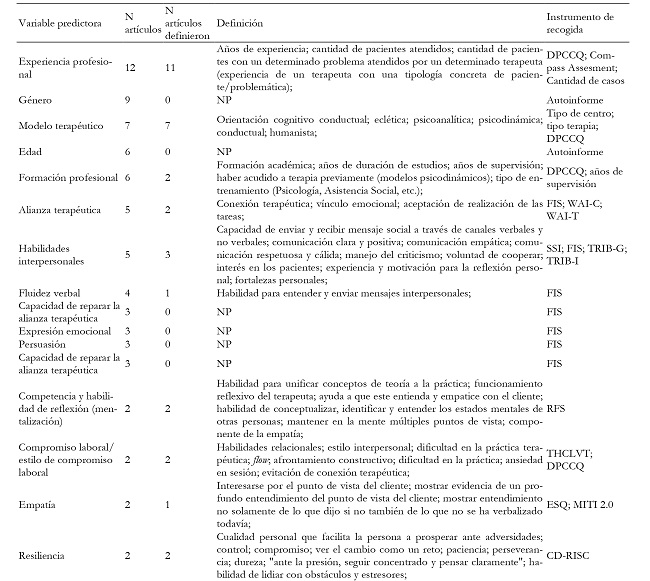

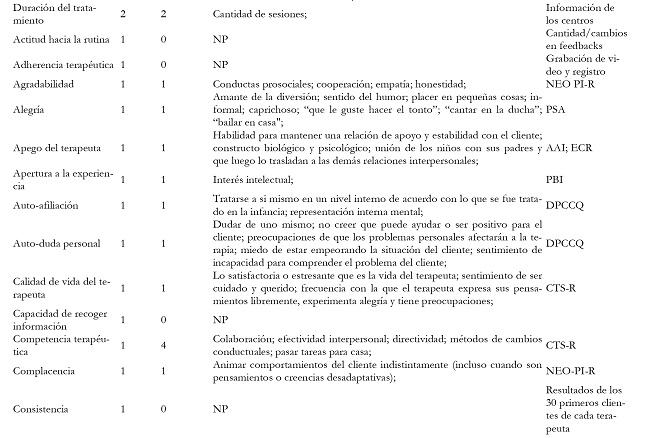

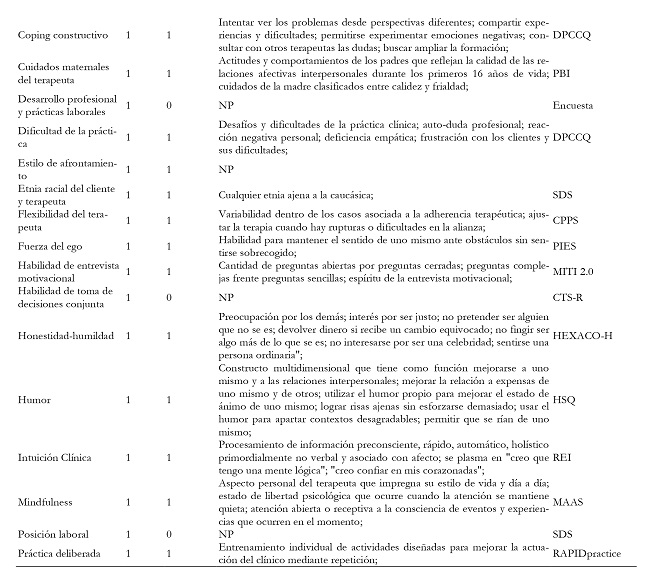

Aunando todas las variables estudiadas, se recopilaron un total de 46 variables potencialmente predictoras del efecto del terapeuta (Figura 2), entre las cuales 41 resultaron significativas. En la Figura 2 se puede observar cuáles fueron dichas variables, las que obtuvieron una mayor replicabilidad, y las que resultaron significativas. De aquellos autores que operativizaron sus variables de interés, en la Tabla 4 se encuentra una recopilación textual de las definiciones utilizadas para cada una de las variables potencialmente predictoras del efecto del terapeuta. Cabe destacar que, debido a las características de esta RS, no se estima el tamaño del efecto en estos niveles de significación, simplemente se destaca si en el estudio en cuestión los resultados se hallaron significativos o no.

Tabla 4 (Cont.). Variables potencialmente predictoras del efecto del terapeuta en los trabajos analizados.

Tabla 4 (Cont.). Variables potencialmente predictoras del efecto del terapeuta en los trabajos analizados.

Nota.AAI = Adult Attachment Interview; CD-RISC = The Connnor and Davidson Resilience Scale; CPPS = Comparative Psychotherapy Process Scale; CTS-R = Revised Conflict Tactic Scale; DPCCQ = Development of Psychotherapists' Common Core Questionnaire; ECR = Experiences in Close Relationships Scale; ESQ = Cuestionario de Empatía y Sociabilidad; FIS = Facilitative Interpersonal Skills; GAS = Global Assesment Scale; HEXACO-H = Honesty-humility, Emotionality, Extraversion, Agreeableness, Conscientiouness and Openness to Experience; HSQ = Humor Style Questionnaire; HSQ = Humor Style Questionnaire; MAAS = Mindfulness Attention Awareness Scale; MITI 2.0 = Motivational Interview Treatment Integrity 2.0; NEO PI-R = Personality Inventory; NP = No procede; PBI = Parental Bonding Instrument; PIES = The Psychosocial Inventory of Ego Strengths; PSA = Playfulness Scale for Adults; RAPIDpractice = Retrospective Analysis of Psychotherapists’ Involvement in Deliberate Practice; REI = The Rational-Experiential Inventory measures Intuition; RFS = Reflective Functioning Scale; SSI = Social Inventory; THCLVT = Traditional high contact low volume therapists; TRIB-G = Therapy-Related Interpersonal Behaviors; TRIB-I = Therapy-Related Interpersonal Interview; WAI-C/T = Working Alliance Inventory – Client/Therapist;

aEl Compass Assesment es un instrumento que permite combinar los pacientes con las características clínicas y demográficas similares a las suyas dentro de un mismo grupo de casos de un determinado terapeuta para evaluar si el segundo paciente tratado dentro de una misma combinación muestra mejores resultados comparado con el primero.

Discusión

Este estudio tuvo como objetivo identificar y organizar sistemáticamente la información que se dispone en la actualidad sobre las variables que explican el efecto del terapeuta. Según los datos encontrados, podemos establecer diferentes conclusiones.

En primer lugar, tras analizar pormenorizadamente las variables, la conclusión general es que, aunque se hayan encontrado 41 variables predictoras del efecto del terapeuta, seguimos sin conocer el comportamiento exacto de los y las terapeutas altamente eficaces. Esto es así por diferentes razones.

La metodología utilizada para encontrar estos hallazgos resultó controvertida, especialmente la validez de constructo. Numerosas variables plantean un serio problema de base: el constructo es definido por otro constructo que es, a su vez, definido por otro constructo que no se operativiza (e.g., compromiso laboral que es definido por conexión terapéutica que es definido por alianza terapéutica); asimismo, varias variables se refieren al pasado y, por lo tanto, inmutable, del terapeuta (e.g., tipo de apego, cuidados maternales), siendo en ocasiones, variables independientes y dependientes a la vez (e.g., alianza terapéutica como variable predictora y criterio). Teniendo en cuenta estos resultados, podemos concluir que las aplicaciones prácticas de las conclusiones de los estudios revisados en este trabajo son muy limitadas, ya que las variables que se han mostrado relevantes no están operativizadas (es decir, no se definen como conductas que pueden ser entrenadas).

Por otro lado, aproximadamente el 90% de las variables recopiladas resultaron significativas y diferentes entre sí, lo que ejemplifica el actual problema de confirmación de hipótesis y de replicabilidad en la psicología (Pérez-Álvarez, 2018; Spellman, 2015). Cada autor tiene su propia teoría impermeable y busca confirmar su predicción, independientemente de si esta es tautológica, trivial, de utilidad o si contribuye a la fragmentación de la psicología. Además, el hecho de que todos los estudios incluidos en esta RS mostrasen al menos algún dato significativo apunta a un posible efecto de sesgo de publicación (Dickersin et al., 1994).

Por último, la metodología utilizada tampoco permite estudiar el papel del cliente momento a momento durante la terapia. La lógica de la correlación en los estudios de agregados impide la identificación de la interacción en sesión (Stiles, 1999). Es decir, incluso en el caso de que las etiquetas fuesen correctamente operativizadas, correlacionar los datos del terapeuta sin tener en cuenta qué hizo el cliente antes o después de su actuación, implicaría en una conducta errática por su parte.

En lo que respecta a las características de los estudios, se han encontrado diferentes aspectos interesantes a destacar.

Por un lado, observamos que la mayoría de los investigadores principales son del género masculino. Aunque en los últimos años la equidad de género del primer autor de las publicaciones está aumentando (González-Sala y Osca-Lluch, 2018), los datos señalan que la productividad científica en el ámbito del efecto del terapeuta sigue siendo liderada por investigadores varones.

En cuanto a las características de los participantes y de la muestra, sin duda es llamativo que fisioterapeutas estuviesen trabajando con una población diagnosticada de trastorno mental (y que además presentase una eficacia sistemáticamente elevada). Este dato es interesante pues avala la independencia de factores como edad, experiencia, género y de modelo terapéutico a la hora de detectar terapeutas altamente eficaces. De hecho, aunque estas variables fuesen las más replicadas y especificas entre los estudios (i.e. facilidad de acceso y precisión para medir el género, edad o años impartiendo terapia), precisamente, fueron las únicas que no resultaron significativas para explicar el efecto del terapeuta.

Dentro de estas variables, llama especialmente la atención la relación no significativa entre experiencia terapéutica y éxito en ninguno de los artículos. Esto es coherente si atendemos a que lo importante no es el paso del tiempo, si no qué se hace a medida que se avanza en la destreza de las habilidades profesionales (Leon et al, 2005; Santacreu y Hernández, 2019); lo que nos vuelve a remitir al problema de ambigüedad en las posturas filosóficas de estas investigaciones. ¿Consideran el tiempo como variable independiente o es el paso del tiempo la condición que permite que se dé un tipo determinado de aprendizaje u otro (lo que por supuesto debería de ser considerado para un estudio), pero que no debería ser el factor predictor?

Con respecto al tipo de instrumento de éxito utilizado y la variable dependiente, todos los 31 estudios utilizaron cuestionarios y/o escalas de disminución de síntomas. Este hecho ejemplifica la actual predominancia de los autoinformes en Psicología (Santacreu y García-Leal, 2000). Si bien los autoinformes con medidas iguales de eficacia contribuyen a la homogeneidad, generalización de los datos y comparación inter-terapéutica, tomarlos como medida unánime también asume una serie de limitaciones repetidas y propias de la utilización de este tipo de instrumento de evaluación (Nissen-Lie et al., 2013).

Por último, es importante hacer hincapié en que el objetivo del trabajo es ambicioso, por lo que sería crucial llevar a cabo otras revisiones sistemáticas centradas a evaluar la metodología de los estudios del efecto del terapeuta para llegar a conclusiones más sólidas. Dentro de las principales limitaciones de este estudio, hemos de destacar la dificultad para comparar las variables debido a la poca claridad de los parámetros de medición (i.e. “años de experiencia” en algunos estudios se operativiza a través de la edad media de la muestra y en otros, mediante la cantidad de casos llevados por cada terapeuta o rango de años por agrupaciones de la muestra). En segundo lugar, no disponíamos de toda la información. Los estudios empíricos suelen destinar poco espacio a aclaraciones sobre la validez de constructo de las variables o de los procedimientos llevados a cabo para especificar los comportamientos medidos. Por último, cabe destacar que la pregunta de investigación de este estudio es formulada bajo un enfoque amplio. Las variables extraídas buscan resumir la evidencia de una manera global enfocando los hallazgos a conclusiones generalizables. Así, su principal fortaleza también es su debilidad, ya que dificulta la interpretación de los resultados, obstaculiza el manejo del equipo de revisión, y hace más complicada la identificación de los objetivos (Higgins y Deeks, 2011).

En conclusión, los datos encontrados nos llevan a reflexionar sobre el presente y el futuro de la investigación en el campo de la explicación del efecto del terapeuta; ahora que disponemos de una serie de variables psicológicas significativas, ¿qué utilidad práctica tienen? ¿podríamos hacer un protocolo de “terapeuta excepcional” y empezar a enseñar a los “terapeutas regulares” cómo comportarse? ¿tiene sentido seguir confirmando hipótesis bajo las mismas condiciones? Con los datos encontrados en este estudio, la respuesta a estas preguntas es negativa. Si bien se encuentran matices en cuanto al grado de operativización de las distintas variables, ninguna es suficientemente clara como para ser definida en parámetros replicables. Todo ello apunta, una vez más, a la dificultad metodológica para estudiar los procesos de cambio en terapia (Callaghan y Follette, 2020), y que el diseño de investigación de estos estudios no parece ser sensible a la detección de las conductas que explican la alta eficacia de estos terapeutas.

References

*Ali, S., Littlewood, E., McMillan, D., Delgadillo, J., Miranda, A., Croudace, T., & Gilbody, S. (2014). Heterogeneity in patient-reported outcomes following low-intensity mental health interventions: a multilevel analysis. PLoS One, 9(9). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0099658 [ Links ]

*Anderson, T., Crowley, M. E. J., Himawan, L., Holmberg, J. K., & Uhlin, B. D. (2016). Therapist facilitative interpersonal skills and training status: A randomized clinical trial on alliance and outcome. Psychotherapy Research, 26(5), 511-529. https://doi.org/10.1080/10503307.2015.1049671 [ Links ]

*Anderson, T., McClintock, A. S., Himawan, L., Song, X., & Patterson, C. L. (2015). A prospective study of therapist facilitative interpersonal skills as a predictor of treatment outcome. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 84(1), 57-66. [ Links ]

*Anderson, T., Ogles, B. M., Patterson, C. L., Lambert, M. J., & Vermeersch, D. A. (2009). Therapist effects: Facilitative interpersonal skills as a predictor of therapist success. Journal of Clinical Psychology, 65(7), 755-768. https://doi.org/10.1002/jclp.20583 [ Links ]

*Berglar, J., Crameri, A., von Wyl, A., Koemeda-Lutz, M., Köhler, M., Staczan, P., & Tschuschke, V. (2016). Therapist effects on treatment outcome in psychotherapy: A multilevel modelling analysis. International Journal of Psychotherapy, 20(2), 61-80. https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/3307 [ Links ]

*Brown, G. S., Lambert, M. J., Jones, E. R., & Minami, T. (2005). Identifying highly effective therapists in a managed care environment. American Journal of Managed Care, 11, 513-520. [ Links ]

*Chow, D. L., Miller, S. D., Seidel, J. A., Kane, R. T., Thornton, J. A., & Andrews, W. P. (2015). The role of deliberate practice in the development of highly effective psychotherapists. Psychotherapy, 52(3), 337-345. https://doi.org/10.1037/pst0000015 [ Links ]

*Cologon, J., Schweitzer, R. D., King, R., & Nolte, T. (2017). Therapist reflective functioning, therapist attachment style and therapist effectiveness. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 44(5), 614-625. https://doi.org/10.1007/s10488-017-0790-5 [ Links ]

*Delgadillo, J., Branson, A., Kellett, S., Myles-Hooton, P., Hardy, G. E., & Shafran, R. (2020). Therapist personality traits as predictors of psychological treatment outcomes. Psychotherapy Research, 1-14. https://doi.org/10.1080/10503307.2020.1731927 [ Links ]

*Firth, N., Barkham, M., Kellett, S., & Saxon, D. (2015). Therapist effects and moderators of effectiveness and efficiency in psychological wellbeing practitioners: A multilevel modelling analysis. Behaviour Research and Therapy, 69, 54-62. https://doi.org/10.1016/j.brat.2015.04.001 [ Links ]

*García, F., & Fernández-Álvarez, H. (2007). Investigación empírica sobre el Estilo Personal del Terapeuta: una actualización (Empirical research on therapist’s personal style: an update). Revista Argentina de Clínica Psicológica, XVI(2), 121-128. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2819/281921793002 [ Links ]

*Goldberg, S. B., Hoyt, W. T., Nissen-Lie, H. A., Nielsen, S. L., & Wampold, B. E. (2016). Unpacking the therapist effect: Impact of treatment length differs for high-and low-performing therapists. Psychotherapy Research, 28(4), 532-544. https://doi.org/10.1080/10503307.2016.1216625 [ Links ]

*Goldberg, S. B., Rousmaniere, T., Miller, S. D., Whipple, J., Nielsen, S. L., Hoyt, W. T., & Wampold, B. E. (2016). Do psychotherapists improve with time and experience? A longitudinal analysis of outcomes in a clinical setting. Journal of counseling psychology, 63(1), 1-11. https://doi.org/10.1037/cou0000131 [ Links ]

*Green, H., Barkham, M., Kellett, S., & Saxon, D. (2014). Therapist effects and IAPT Psychological Wellbeing Practitioners (PWPs): A multilevel modelling and mixed methods analysis. Behaviour Research and Therapy, 63, 43-54. https://doi.org/10.1016/j.brat.2014.08.009 [ Links ]

*Hayes, J. A., McAleavey, A. A., Castonguay, L. G., & Locke, B. D. (2016). Psychotherapists’ outcomes with White and racial/ethnic minority clients: First, the good news. Journal of Counseling Psychology, 63(3), 261. https://doi.org/10.1037/cou0000098 [ Links ]

*Hersoug, A.G., Høglend, P., Havik, O., von der Lippe, A. & Monsen, J. (2009). Therapist characteristics influencing the quality of alliance in long-term psychotherapy. Clinical Psychoogy Psychotherapy, 16, 100-110. https://doi.org/10.1002/cpp.605 [ Links ]

*Imel, Z. E., Baldwin, S. A., Baer, J. S., Hartzler, B., Dunn, C., Rosengren, D. B., & Atkins, D. C. (2014). Evaluating therapist adherence in motivational interviewing by comparing performance with standardized and real patients. Journal of consulting and clinical psychology, 82(3), 472. https://doi.org/10.1037/a0036158 [ Links ]

*Leon, S. C., Martinovich, Z., Lutz, W., & Lyons, J. S. (2005). The effect of therapist experience on psychotherapy outcomes. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory & Practice, 12(6), 417-426. https://doi.org/10.1002/cpp.473 [ Links ]

*Lutz, W., Leon, S. C., Martinovich, Z., Lyons, J. S., & Stiles, W. B. (2007). Therapist effects in outpatient psychotherapy: A three-level growth curve approach. Journal of Counseling Psychology, 54(1), 32. https://doi.org/10.1037/0022-0167.54.1.32 [ Links ]

*Lutz, W., Rubel, J., Schiefele, A.K., Zimmermann, D., Böhnke J. R. & Wittmann, W. W. (2015) Feedback and therapist effects in the context of treatment outcome and treatment length. Psychotherapy Research, 25(6), 647-660. https://doi.org/10.1080/10503307.2015.1053553 [ Links ]

*Nissen-Lie, H. A., Havik, O. E., Høglend, P. A., Monsen, J. T., & Rønnestad, M. H. (2013). The contribution of the quality of therapists’ personal lives to the development of the working alliance. Journal of counseling psychology, 60(4), 483-495. https://doi.org/10.1037/a0033643 [ Links ]

*Nissen-Lie, H. A., Monsen, J. T., & Rønnestad, M. H. (2010). Therapist predictors of early patient-rated working alliance: A multilevel approach. Psychotherapy research, 20(6), 627-646. https://doi.org/10.1080/10503307.2010.497633 [ Links ]

*Nissen‐Lie, H. A., Rønnestad, M. H., Høglend, P. A., Havik, O. E., Solbakken, O. A., Stiles, T. C., & Monsen, J. T. (2017). Love yourself as a person, doubt yourself as a therapist?. Clinical psychology & psychotherapy, 24(1), 48-60. https://doi.org/10.1002/cpp.1977 [ Links ]

*Okiishi, J. C., Lambert, M. J., Eggett, D., Nielsen, L., Dayton, D. D., & Vermeersch, D. A. (2006). An analysis of therapist treatment effects: Toward providing feedback to individual therapists on their clients' psychotherapy outcome. Journal of clinical psychology, 62(9), 1157-1172. https://doi.org/10.1002/jclp.20272 [ Links ]

*Okiishi, J., Lambert, M. J., Nielsen, S. L., & Ogles, B. M. (2003). Waiting for supershrink: An empirical analysis of therapist effects. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory & Practice, 10(6), 361-373. https://doi.org/10.1002/cpp.383 [ Links ]

*Owen, J., Drinane, J. M., Kivlighan III, M., Miller, S., Kopta, M., & Imel, Z. (2019). Are high-performing therapists both effective and consistent? A test of therapist expertise. Journal of consulting and clinical psychology, 87(12), 1149-1156. https://doi.org/10.1037/ccp0000437 [ Links ]

*Owen, J. & Hilsenroth, M. J. (2014). Treatment adherence: the importance of therapist flexibility in relation to therapy outcomes. Journal of counseling psychology, 61(2), 280. https://doi.org/10.1037/a0035753 [ Links ]

*Pereira, J. A., Barkham, M., Kellett, S., & Saxon, D. (2016). The role of practitioner resilience and mindfulness in effective practice: A practice-based feasibility study. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 44(5), 691-704. https://doi.org/10.1007/s10488-016-0747-0 [ Links ]

*Saxon, D., & Barkham, M. (2012). Patterns of therapist variability: Therapist effects and the contribution of patient severity and risk. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 80(4), 535. https://doi.org/10.1037/a0028898 [ Links ]

*Schöttke, H., Flückiger, C., Goldberg, S., Eversmann, J. & Lange, J. (2017) Predicting psychotherapy outcome based on therapist interpersonal skills: A five-year longitudinal study of a therapist assessment protocol. Psychotherapy Research, 27(6), 642-652. https://doi.org/10.1080/10503307.2015.1125546 [ Links ]

*Yonatan-Leus, R., Tishby, O., Shefler, G. & Wiseman, H. (2017). Therapists’ honesty, humor styles, playfulness, and creativity as outcome predictors: A retrospective study of the therapist effect. Psychotherapy Research, 28(5), 793-802. https://doi.org/10.1080/10503307.2017.1292067 [ Links ]

Baldwin, S. A., & Imel, Z. E. (2013). Therapist effects: Findings and methods. Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change, 6, 258-297. [ Links ]

Barker, T. & McFall, R. (2014). The promise of science-based training and application in psychological clinical science. Psychotherapy (Chic), 51, 482-486. [ Links ]

Barkham, M., Lutz, W., Lambert, M. J., & Saxon, D. (2017). Therapist effects, effective therapists, and the law of variability. In L. G. Castonguay & C. E. Hill (Eds.), How and why are some therapists better than others?: Understanding therapist effects (p. 13-36). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000034-002 [ Links ]

Beutler, L. E., Malik, M., Alimohamed, S., Harwood, T. M., Talebi, H., Noble, S., et al. (2004). Therapist variables. In M. J. Lambert (Ed.), Bergin & Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change (5th ed., pp. 227-306). Wiley https://psycnet.apa.org/doi/10.1093/clipsy.bph076 [ Links ]

Callaghan, G. M., & Follette, W. C. (2020). Interpersonal Behavior Therapy (IBT), functional assessment, and the value of principle-driven behavioral case conceptualizations. The Psychological Record, 70(4), 625-635. https://doi.org/10.1007/s40732-020-00395-1 [ Links ]

Chow, D. (2014). The study of supershrinks: Development and deliberate practices of highly effective psychotherapists (Doctoral dissertation, Curtin University). [ Links ]

Crits-Christoph, P., Baranackie, K., Kurcias, J., Beck, A., Carroll, K., Perry, K., Luborsky, L., Woody, A. M., Thompson, L., Gallagher, D., 6 Zitrin, C. (1991). Meta‐analysis of therapist effects in psychotherapy outcome studies. Psychotherapy research, 1(2), 81-91. https://doi.org/10.1080/10503309112331335511 [ Links ]

Derogatis, L. R. & Melisaratos, N. (1983). The brief symptom inventory: an introductory report. Psychological medicine, 13(3), 595-605. https://doi.org/10.1017/S0033291700048017 [ Links ]

Dickersin, K., Scherer, R., & Lefebvre, C. (1994). Systematic reviews: identifying relevant studies for systematic reviews. Bmj, 309(6964), 1286-1291. https://doi.org/10.1136/bmj.309.6964.1286 [ Links ]

Dinger, U., Strack, M., Leichsenring, F., Wilmers, F., & Schauenburg, H. (2008). Therapist effects on outcome and alliance in inpatient psychotherapy. Journal of clinical psychology, 64(3), 344-354. https://doi.org/10.1037/a0035753 [ Links ]

Fonagy, P., & Clark, D. M. (2015). Update on the improving access to psychological therapies programme in England: commentary on… children and young People's improving access to psychological therapies. BJPsych bulletin, 39(5), 248-251. https://doi.org/10.1192/pb.bp.115.052282 [ Links ]

Froxán-Parga, M. X., Ruiz, E., Fidalgo-Montaño, R. & Calero-Elvira, A. (2006). ¿Por qué la gente cambia en terapia? Un estudio preliminar. (Why do people change in therapy? A preliminary study). Psicothema, 18(4), 797-803. [ Links ]

González-Blanch, C. & Carral-Fernández, L. (2017). ¡Enjaulad a Dodo, por favor! El cuento de que todas las psicoterapias son igual de eficaces. (Cage Dodo, please! The tale that all psychotherapies are equally effective). Papeles del Psicólogo, 38(2), 94-106 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77851775003 [ Links ]

González-Sala, F., & Osca-Lluch, J. (2018). Desigualdad de género en órganos directivos y producción científica de las revistas iberoamericanas de psicología de mayor visibilidad internacional. (Gender inequality in directive bodies and scientific production on the Ibero-American psychology journals with greater international visibility). Revista Española de Documentación Científica, 41(3): e21. https://doi.org/10.3989/redc.2018.3.1506 [ Links ]

Heckman, J. J. (1990). Selection bias and self-selection. In J. Eatwell, M. Milgate & P. Newman (Eds.), Econometrics (pp. 201-224). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-20570-7_29 [ Links ]

Higgins, J.P.T. & Deeks J.J. (editors). (2011) Chapter 7: Selecting studies and collecting data. In: Higgins JPT, Green S. (editors), Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 (updated March 2011). The Cochrane Collaboration, 2011. https://www.cochrane-handbook.org. [ Links ]

Johns, R. G., Barkham, M., Kellett, S., & Saxon, D. (2019). A systematic review of therapist effects: A critical narrative update and refinement to review. Clinical Psychology Review, 67, 78-93. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2018.08.004 [ Links ]

Miller, S. D., Hubble, M., & Duncan, B. (2008). Supershrinks: What is the secret of their success. Psychotherapy in Australia, 14(4), 14-22. [ Links ]

Norcross, J. C. & Lambert, M. J. (2011). Psychotherapy relationships that work II. Psychotherapy, 48, 4-8. https://doi.org/10.1037/a0022180 [ Links ]

Núñez de Prado-Gordillo, M., Ábalo-Rodríguez, I., Estal-Muñoz, V., Froxán-Parga, M.X. (2020). Cuestiones filosóficas en torno al análisis de la conducta (Phiilosophical questions around behavior analysis). In M.X. Froxán-Parga (Ed.), Análisis Funcional de la conducta humana: concepto, metodología y aplicaciones (Functional analysis of human behavior: concept, methodology and aplications) (1st ed., pp. 51-81). Ediciones Pirámide. [ Links ]

Pérez-Álvarez, M. (2018). La Psicología más allá del dualismo y el cerebrocentrismo. (The psychology beyond the dualism and braincentrism). Apuntes de Psicología, 36(1-2), 7-20. https://apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/705/497 [ Links ]

Ricks, D. F. (1974). Supershrink: Methods of a therapist judged successful on the basis of adult outcomes of adolescent patients. In D.F., Ricks, M., Roff, & A., Thomas (Eds.), Life history research in psychopathology, 3, 275-297. University of Minnesota Press. [ Links ]

Sánchez-Meca, J. & Botella, J. (2010). Revisiones sistemáticas y meta-análisis: Herramientas para la práctica profesional. (Systematic reviews and meta-analyses: Tools for profesional practice). Papeles del psicólogo, 31(1), 7-17. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77812441002 [ Links ]

Santacreu, J. & García-Leal, O. (2000). La utilización de tests comportamentales informatizados en el estudio de la personalidad: la evaluación de la persistencia. (The use of computerized behavioral tests in the study of personality: the assessment of persistence). Psicothema, 12(1), 93-98. Recuperado a partir de https://reunido.uniovi.es/index.php/PST/article/view/7792 [ Links ]

Santacreu, J. & Hernández, J. M. (2019). Reflexiones finales: Lograr un psicólogo clínico experto. (Final reflextions: Achieving an expert clinical psychologist). In Santacreu, J. y Hernández, J., (Eds.), La Clínica Universitaria del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid (CPA-UAM) (The univeristy clinic of the center for applied psychology of Autonomous University of Madrid). (1ed., pp 119-129). UAM Ediciones. [ Links ]

Saxon, D., Firth, N., & Barkham, M. (2017). The relationship between therapist effects and therapy delivery factors: Therapy modality, dosage, and non-completion. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 44(5), 705-715. https://doi.org/10.1007/s10488-016-0750-5 [ Links ]

Sellars, W. (1956). Empiricism and the Philosophy of Mind. Minnesota studies in the philosophy of science, 1(19), 253-329. [ Links ]

Siev, J., & Chambless, D. L. (2007). Specificity of treatment effects: cognitive therapy and relaxation for generalized anxiety and panic disorders. Journal of consulting and clinical psychology, 75(4), 513. https://doi.org/10.1037/0022-006X.75.4.513 [ Links ]

Speers, A. J., Bhullar, N., Cosh, S., & Wootton, B. M. (2022). Correlates of therapist drift in psychological practice: A systematic review of therapist characteristics. Clinical Psychology Review, 10, 21-32. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2022.102132 [ Links ]

Spellman, B. A. (2015). A short (personal) future history of revolution 2.0. Perspectives on Psychological Science, 10, 886-899. http://dx.doi.org/101177/1745691615609918 [ Links ]

Stiles, W. B. (1999). Signs and voices in psychotherapy. Psychotherapy Research, 9(1), 1-21. https://doi.org/10.1080/10503309912331332561 [ Links ]

Wampold, B. E., & Imel, Z. E. (2015). The great psychotherapy debate: The evidence for what makes psychotherapy work. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203582015 [ Links ]

Weinberger, J. (2014). Common factors are not so com- mon and specific factors are not so specified: toward an inclusive integration of psychotherapy research. Psychotherapy (Chic), 51, 514-518. https://doi.org/10.1037/a0037092 [ Links ]

Zilcha-Mano, S., & Fisher, H. (2022). Distinct roles of state-like and trait-like patient-therapist alliance in psychotherapy. Nature Reviews Psychology, 1-17. [ Links ]

Recibido: 08 de Noviembre de 2021; Revisado: 05 de Junio de 2022; Aprobado: 22 de Junio de 2022

texto em

texto em