1. Introducción

El término Bioética fue creado en 1927 por Fritz Jahr y teorizada en 1970 por Van Rensselaer Potter. Para el último implica una necesaria convergencia de las ciencias con las humanidades por cuanto hace a los hechos, creencias y metodologías, a fin de encontrar soluciones a los problemas de las sociedades contemporáneas; es decir, problemas derivados tanto del proceso de globalización, como de la revolución tecnocientífica, y que se traducían en injusticia social, explotación, pobreza, contaminación, entre otros (Potter, 2009:5). La convergencia aducida por Potter refiere una de las características atribuidas a la Bioética: la multidisciplinariedad.

La multidisciplinariedad de la Bioética inauguró una nueva problemática en el campo de la epistemología, en tanto que, sus presupuestos teórico-metodológicos fundados en la teoría de sistemas colisionaron directamente con el método científico en general. Dicha colisión se tradujo en la contradicción entre el reduccionismo científico (monismo) y el enfoque sistémico, holístico o también denominado de la complejidad (pluralismo); y se materializó en debates abordados desde los planos: epistemológico, metodológico, gnoseológico, ontológico y ético. Desde la epistemología implicó abordar alguno de sus cuatro objetos, a saber: a) las creencias verdaderas y justificadas; b) la posibilidad y límites del conocimiento; c) las teorías de justificación del conocimiento y sus razones o criterios; y d) las fuentes del conocimiento.

Las anteriores problemáticas epistémicas del conocimiento teórico y práctico de la Bioética se han planteado y se están tratando de resolver no sólo desde el ámbito académico de la filosofía sino también desde el trabajo cotidiano que realizan no solo los profesionales de la vida y/o la salud, sino diversos profesionales y no-profesionales cuya labor se ha vinculado de una u otra forma al βιοζ (bios) o a la vida. Es en estos ámbitos cotidianos en donde se comparten, aplican y crean los conocimientos bioéticos se ha identificado un problema que se suma a la complejidad de la aplicación de métodos multidisciplinarios, y es el de estar situados en contextos pluriculturales.

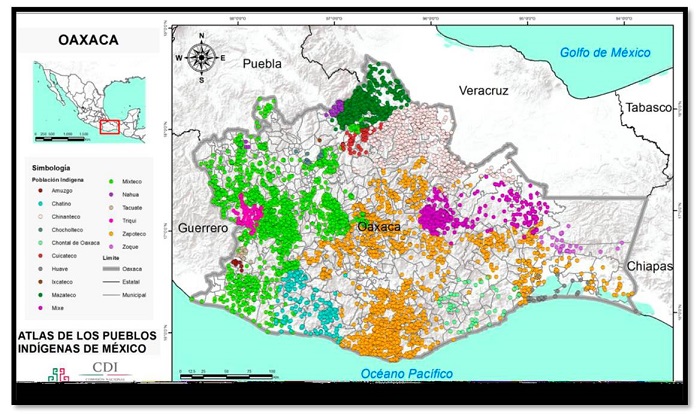

La pluriculturalismo es un fenómeno que implica la existencia de relaciones sociales entre múltiples y diversas culturas, es una coexistencia espacio-temporal. Esta realidad social es característica de diversos países que integran Latinoamérica, África y Asia; en el caso de México el estado de Oaxaca es significativo pues es la entidad con mayor diversidad étnica y lingüística con un total de 18 grupos, a saber: zapotecos, mixtecos (Ñuu sávi), Mazatecos (Ha shuta enima), Mixes (Ayuukjä´äy), Chinantecos (Tsa ju jmi), Chatinos (Kitse cha´tino), Triquis (síí chihanj), Cuicatecos (Nduudu yu), Huaves (Ikoots), Amuzgos (Tzjon Non), Chocholtecos (Runixa ngiigua), Zoques (Angpon), Tacuates (Inyu), Ixcatecos (Mero ikooa), Tzotziles (Batzil K´op) y Nauas. De acuerdo a INEGI para el año 2020 se estimó que la población mayor a cinco años hablante de lenguas indígenas en Oaxaca ascendía a 1,193,229 personas (INEGI, 2020) y para 2015 se estimó que 84.2 de la población total de Oaxaca era analfabeta (INEGI, 2015).

Miahuatlán de Porfirio Díaz forma parte de una de las ocho regiones de Oaxaca denominada Sierra Sur, en el municipio habitan 50375 personas equivalente al 1.2% de la población estatal. Del total de personas solo 10.50 hablan una lengua indígena y 2.83 lo hacen sin conocer el español, siendo las lenguas zapoteca (93.4%) y mixteca (2.1%) las más habladas. Por lo que hace a datos relativos de educación sólo 11.9% cuenta con educación superior y 59.7% básica; y en relación a los datos de servicios de salud tan sólo 55.6% es derechohabiente de algún sistema de seguridad social destacando: Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS 37.2%, Instituto de Salud para el Bienestar INSABI 46.3%, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE 10.1%, Petróleos Mexicanos PEMEX 3.1%, e instituciones privadas 0.4%. (INEGI, 2020: 162-163)

De esta forma a la complejidad que implica la integración de modelos epistémicos y metodologías propias de las ciencias humanas y de la vida, se suma a la complejidad que conlleva asegurar la comprensión entre grupos culturales con múltiples cosmovisiones de vida (Martínez Luna, 2009: 61) (Díaz, Robles Hernández y Cardoso Jiménez, 2014). Por ejemplo, los usos y costumbres de una comunidad relativos a la salud sexual, al uso, aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, al patrimonio cultural como el conocimiento sobre hierbas, a la vacunación, entre otros.

El diálogo y la comprensión entre los sujetos plurales no son libres ni ilimitados sino deben cumplir ciertos imperativos jurídicos (contenidos y formas) consagrados en los derechos humanos. Debido a la vasta extensión de la Bioética limitaremos el presente escrito al campo de la salud, y dentro de este gran conjunto, específicamente a la atención a la salud mediante la asistencia técnica, las políticas y los programas. En este ámbito la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2010 promovió el denominado "Enfoque de salud basado en los Derechos Humanos" (EBDH) mismo que tiene por objetivo promover avances sostenibles del desarrollo combatiendo las desigualdades, prácticas discriminatorias y relaciones de poder injustas (problemas de desarrollo) (OMS, 2010: 1).

Es en este marco contextual que el presente escrito tiene por objetivo identificar los principales problemas epistemológicos que surgen en contextos pluriculturales y su vinculación tanto con los derechos humanos en general como con el Enfoque de salud basado en los Derechos Humanos (EBDH).

2. Metodología

2.1. Enfoque y diseño

En la epistemología se reconoce a Jürgen Habermas como padre del giro pragmático-lingüístico, lo que implica reconocer que las proposiciones que contienen una creencia no se estiman justificadas y verdaderas por su verificación o comparación con el mundo fáctico, por el contrario, las pretensiones de verdad sólo podrán validarse dentro de un tipo de discurso racional que cumpla con ciertos requisitos (Habermas, 2002: 249). Lo anterior no implica una separación o negación del ámbito o aspecto pragmático, sino su reinterpretación desde el realismo. En efecto, desde el realismo se da cabida al contextualismo, y con ello, a una idea de verdad no ligada solo al coherentismo, pues son las prácticas de justificación de un contexto en particular las que estimen verdadera y justificada una pretensión (Habermas, 2002: 10). Lo anterior no implica en ningún modo alguna postura escéptica o relativista, ya que a pesar de la diversidad de contextos lingüísticos-pragmáticos se admite poder referir un mismo objeto, es decir, se admite la existencia de una referencia común.

Es por lo anterior que la Bioética desde el giro pragmático-lingüístico debe ser entendida como un discurso racional que sólo es posible comprender al integrar el contexto al texto. En este sentido para el desarrollo de la investigación se integraron a las normas y teorías referentes a la Bioética, a los Derechos Humanos y al Enfoque basado en Derechos Humanos en Salud, las prácticas de justificación de las pretensiones de conocimiento desde el contexto mexicano, pero específicamente oaxaqueño. El último aspecto, parte de nuestras vivencias y experiencias propias como docentes e investigadores en Oaxaca, México.

3. Resultados

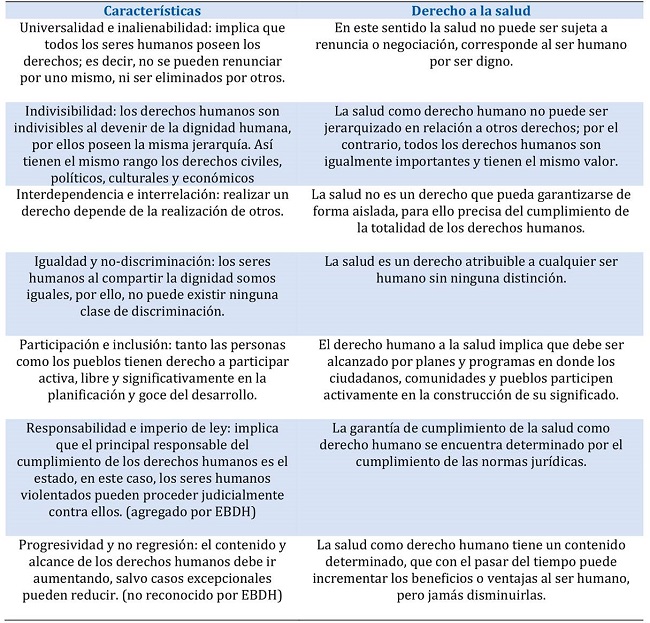

Derivado del análisis de los textos y de la experiencia como profesores e investigadores en Oaxaca, México identificamos que las características de los Derechos Humanos se actualizan de un modo en específico tratándose del Derecho a la Salud como en la praxis de la Bioética como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Características de los DH: Derecho humano a la salud y praxis Bioética.

Fuente: elaboración propia

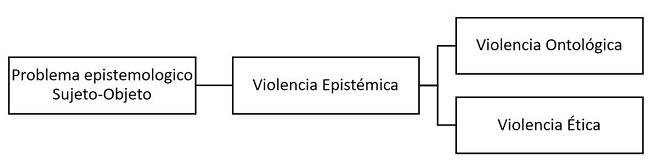

De la reflexión se identificó la recurrencia de dos problemas epistemológicos vinculados a la praxis de la Bioética en contextos pluriculturales. El primero es el que implica la relación sujeto-objeto de conocimiento del que deriva el ejercicio de tres tipos de violencia: la epistémica o epistemológica, la ontológica y la ética. Figura 1.

Fuente: elaboración propia

Figura 1. Problema epistémico en Bioética en contextos pluriculturales: relación sujeto-objeto.

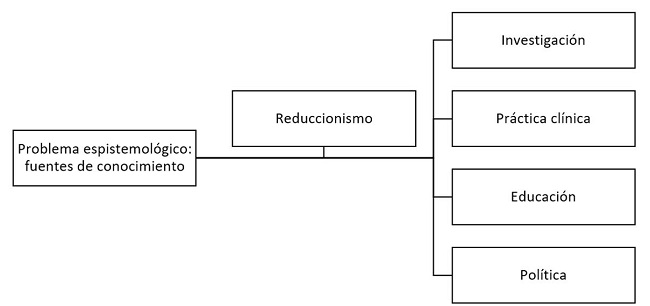

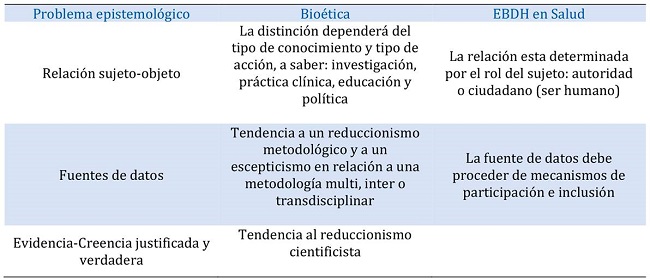

El segundo problema epistemológico vinculado a la praxis de la Bioética en contextos pluriculturales fue el relativo a las fuentes de conocimiento, y que implica necesariamente la relación que existe entre la evidencia o prueba y la creencia verdadera y justificada. Del análisis se identificó la práctica del reduccionismo en cuatro ámbitos prácticos de la Bioética: investigación, práctica clínica, educación y política. Figura 2.

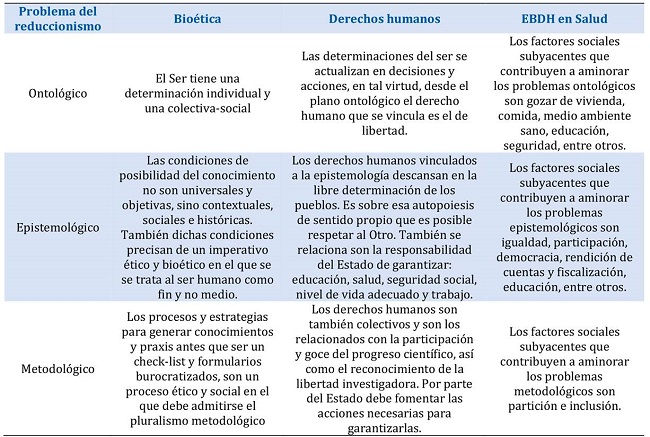

A continuación, se presenta la Tabla 2 que permite visualizar esquemáticamente la vinculación entre los tipos de problemas epistemológicos en contextos pluriculturales con respecto a la Bioética y a la aplicación del Enfoque Basado en Derechos Humanos en Salud:

Tabla 2. Tipos de problemas epistemológicos en Bioética y su relación con EBDH en Salud.

Fuente: elaboración propia

Finalmente se presenta la Tabla 3 que permite vislumbrar la forma en que se articulan al problema del reduccionismo los aspectos bioéticos, de derechos humanos y de Enfoque Basado en Derechos Humanos en Salud:

4. Discusión

De la lectura e interpretación de los textos consultados, así como, del análisis crítico de nuestra experiencia como profesores-investigadores identificamos que la Bioética en el contexto pluricultural de Oaxaca y específicamente el de la Sierra Sur (Miahuatlán de Porfirio Díaz) se desarrolla a través de las siguientes actividades: a) procesos de enseñanza-aprendizaje, b) procesos de praxis relativos a la facticidad o la realidad clínica, c) procesos de investigación y d) procesos políticos o procesos de activismo.

En dichos procesos de producir y (re)producir el conocimiento y la praxis de la Bioética identificamos diversos problemas que son comunes, regulares o cotidianos: el primero, refiere la comprensión misma del sujeto y del objeto de conocimiento, pues para algunas cosmovisiones ese dualismo no coincide con el que se piensa desde la tradición occidental, en ocasiones no existe dicho límite, y en otras tantas, el límite se encuentra determinado por diversos criterios. Floriberto Díaz originario de la comunidad Ayuujk o Mixe concibe a la comunidad no "solamente como un conjunto de casas con personas, sino personas con historia, pasada, presente y futura, que no sólo se pueden definir concretamente, físicamente, sino también espiritualmente en relación con la naturaleza toda. Pero lo que podemos apreciar de la comunidad es lo más visible, lo tangible, lo fenoménico" (Díaz, Robles Hernández y Cardoso Jiménez, 2014: 35)

Este problema del sujeto-objeto se vincula directamente con el objeto de la Epistemología que tiene por fin determinar tanto la posibilidad como los límites del conocimiento, y adquiere desde la ética y la Bioética unas notas específicas en tanto que además del Ser se encarga de la creación y jerarquización de valores que rigen la conducta de la persona moral dentro de una sociedad o cultura determinada. El Ser es determinante para cualquier disciplina filosófica porque es el problema fundamental que trata de explicar la forma de existir o de haber en el mundo, sus significaciones más famosas a lo largo de la historia son existencia, ente o substancia (Ferrater Mora, p. 652); específicamente para la epistemología es importante en razón de que es el sujeto y su modo de existencia la que determina las formas de aprehensión de la realidad; en tanto que para la ética implica la explicación del sujeto que crea valor(es) y los jerarquiza. Y aquí es donde surge la pregunta ¿quién crea esas significaciones? Y ante una pluralidad de sujetos creadores ¿debería de prevalecer alguno y de ser así cuáles serían las razones que justificarían la elección?

El anterior cuestionamiento se traduce en la praxis cotidiana de la Bioética en las formas de relacionarse con el Otro, en los procesos referidos (educativo, clínico, investigación y político) los sujetos en relación (alumnos, profesores, investigadores, profesionales de la salud, instituciones, comunidades y empresas) se pueden vincular de acuerdo a la libertad: en igualdad, en dominio o en sumisión. Es sobre las dos últimas formas de relación que surge la relación mando-obediencia, ésta cuando es consensuada e informada se estima que es legítima y democrática, mientras que cuando es impuesta mediante la coacción, la intimidación o la violencia, o valiéndose del desconocimiento o ignorancia, se estima ilegitima y autoritaria.

La vinculación o relación violenta con el Otro en contextos pluriculturales en la práctica de la Bioética, suele darse por diversas razones entre las que destacan: falta de comunicación, pobreza, vulnerabilidad, entre otros. Lo anterior es más evidente cuando el Otro pertenece a un grupo étnico no occidentalizado, pues de acuerdo a Jacorzynski en las relaciones con una pluralidad étnica surgen relaciones asimétricas de poder y conocimiento en donde el Otro es conocido y reconstruido con conceptos e instrumentos ajenos a su propia cultura, el resultado puede variar, siendo: el Otro Formal, el Otro Mítico, el Otro Negativo, el Otro Exótico, el Otro Prójimo y el Otro Cultural (Jacorzynski, 2016: 45-66).

Lo anterior se traduce en la Bioética por ejemplo en las acciones que tienen por fin informar o enseñar dogmáticamente al Otro los cuatro principios (Otro salvaje), o cuando la cultura de una sociedad debe ser estudiada y sistematizada para su preservación (Otro exótico); en ambos casos, el Otro ya no es un sujeto sino es una máquina, objeto o cosa. Es decir, el Otro es un simple medio para reproducir o generar conocimiento violando con ello el imperativo categórico de Immanuel Kant y el imperativo bioético de Fritz Jahr, de acuerdo al último: "Respeta a todo ser vivo como fin en sí mismo y trátalo consecuentemente en tanto sea posible" (2009: 102).

Con lo que surge la subjetivación del Otro como objeto, a este proceso se le ha denominado "instrumentalización", "cosificación" o "reificación". En la Bioética dado que converge la episteme (dimensión de la fundamentación y del conocimiento) y la praxis (dimensión de la acción) es que tiene una doble forma de subjetivación del Otro como objeto: desde el primero puede operar mediante la descalificación del conocimiento del Otro como ocurre con sus saberes tradicionales, y desde el segundo, cuando las formas de hacer o de producir de una comunidad son apropiados ilegítimamente para una explotación económica como es el conocimiento herbolario. México no es la excepción pues sus recursos naturales y los saberes tradicionales e indígenas han sido expoliados ante ello las comunidades y pueblos indígenas han iniciado diversos procesos de resistencia (Barreda, 2001: 22).

En ambos casos el problema de la cosificación implica para la epistemología lo que recientemente se ha denominado violencia epistémica y que afecta todas las etapas del proceso de conocimiento: producción, distribución, consumo y acumulación tanto del capital cultural como del simbólico. Dicha violencia comprende "la enmienda, la edición, el borrón y hasta el anulamiento tanto de los sistemas de simbolización, subjetivación y representación que el otro tiene de sí mismo, como de las formas concretas de representación y registro, memoria de su experiencia (...). La violencia epistémica se relaciona con la pregunta hecha por Edward Said "¿quién tiene permiso de narrar?" (Belausteguigoitia, 2001: 237).

Una aproximación teórica a la relación de poder-razón-autoridad la brinda Miranda Fricker quien, desde el feminismo, propone la existencia de la "injusticia testimonial" ocasionada por el "prejuicio identitario" y la "injusticia hermenéutica" debida a la distribución desigual de recursos hermenéuticos colectivos (2017: 61 y 237). Estas propuestas filosóficas se pueden identificar en las prácticas epistémicas cotidianas de la Bioética, pues toda relación humana es susceptible de comprenderse como una lucha de poder entre partícipes, en este sentido la forma en que impactan las acciones virtuosas o viciosas en la generación o transmisión del conocimiento son diversas en las relaciones asimétricas de poder, por ejemplo en el binomio paciente-médico puede actualizarse el paternalismo, en la relación alumno-profesor puede surgir el eurocentrismo, o bien, en el vínculo investigador-participante tal vez el cientificismo.

Ahora bien, la forma en que se materializa dicha violencia epistémica a juicio de la autora es a través del déficit de credibilidad pues el hablante o escucha pone en entredicho el decir o sentir del otro debido a la aplicación del prejuicio identitario; en tanto, en el segundo caso la distribución desigual e injusta de herramientas hermenéuticas entre los grupos sociales conlleva entre quienes carecen de ellos la imposibilidad de comprender y generar significados sociales (Fricker, 2017: 24-26). A lo anterior tendría que añadirse que también involucra una violencia ontico-ontológica; ontológica por conllevar una imposibilidad de la Otredad y óntica en tanto la facticidad del ente sufre de acciones como invisibilización, exclusión, marginación, criminalización, entre otras.

El segundo problema epistemológico que identificamos se vincula tanto a las fuentes del conocimiento como a las razones por las que una creencia se estima verdadera y justificada, y cómo se vinculan, en ambas la cuestión de fondo es el reduccionismo metodológico. El reduccionismo genéricamente implica la asimilación de un elemento de un grupo en otro que lo engloba (de superior a inferior o viceversa) (Bunge, 2004: 114) y tiene tres niveles o estadios: a) ontológico que implica la estructura o la constitución del Ser, b) el epistemológico que aborda propiamente las condiciones de posibilidad del conocimiento, y c) el metodológico que aplica procesos o estrategias de investigación. Por lo cual implica una reducción de: objetos, fenómenos, teorías, explicaciones y significados. A lo anterior se suman otras interpretaciones contemporáneas del reduccionismo entre los que destacan: etnocéntrico, falocéntrico, logocéntrico, tecnocentrismo, iuscentrismo, biocentrismo, entre otros.

Consideramos que si bien es cierto que el reduccionismo metodológico conlleva consecuencias negativas en tres ámbitos como se explicó en el párrafo precedente, también lo es que implica una operación lógico-sintética necesaria al enunciar los elementos semejantes identificados en un objeto, sujeto o fenómeno, en este sentido, dicha operación facilita la aprehensión cognitiva al reducir la diversidad. En relación a la Bioética debe ser utilizado con precaución y a sabiendas de las posibles consecuencias, lo que significa, clarificar el tipo y alcance de los sesgos en las actividades docentes, investigativas, clínicas y políticas. Finalmente, debe ser pensada la posibilidad de una contradicción metodológica entre el reduccionismo y la Bioética, ya que esta última para su desarrollo precisa de una labor epistémica multi o transdisciplinar identificada con métodos sistémicos u holísticos.

Este problema se vincula directamente con el de sujeto-objeto, específicamente con la violencia ontológica, pues si una cosmovisión y cultura es la que ejerce sobre las demás un dominio y un control hegemónico, es difícil encontrar en este contexto conocimientos o prácticas nacidas de un diálogo igualitario y libre entre culturas que validen o falseen conocimientos previos o generen nuevos. Desde la Bioética, y a pesar de su necesaria multi, inter o trans disciplinariedad, hemos podido verificar en nuestra práctica la regularidad de cuatro ámbitos en los que se actualiza constantemente el reduccionismo: la investigación, la práctica clínica, la educación y la política, mismos que coinciden con las siguientes prácticas:

-

Investigación: hay una preferencia por la elección de métodos cuantitativos, la elección de ciertos temas, fuentes e idiomas, o también la predilección de ciertos países o poblaciones para la aplicación de ensayos clínicos (Crowther et al, 2011: 869). Por otra parte, en las ciencias de la vida desde la medicina basada en evidencia hay una predilección por los métodos inductivo, deductivo y holístico (Djulbegovic, Guyatt, Ashcroft, 2009: 159) en tanto que en las ciencias sociales hay una tendencia hacia el método cuantitativo y el mutimétodo (Robertt, Lisdero, 2016: 70). A este reduccionismo no sólo se agrega la dificultad de realizar una investigación multi, inter o transdisciplinariedad entre esas ciencias y disciplinas, sino también el escepticismo de los investigadores y de las propias instituciones financiadoras en cuanto la existencia de un método que lo permita.

Por otra parte, existe un problema ya abordado desde la academia que se observa también en la Bioética y es la determinación directa o indirecta de los objetos de investigación a través de los planes de desarrollo, de políticas de investigación y educativas, programas y financiamientos, entre otros.

Práctica clínica: del segundo caso es la persistencia del paternalismo propio del modelo biomédico a pesar de la existencia de otros alternos como son el biopsicosocial o el intercultural. No obstante, en Oaxaca si ha existido un esfuerzo constante para preservar la medicina indígena y tradicional, de hecho, existen diversos centros públicos de atención a la salud basados en dichas prácticas, como es el caso de Centro de Medicina Tradicional Capúlalpam de Méndez.

-

Educación: la integración de la diversidad epistemológica en la educación en México ha ido incrementándose, en el estado de Oaxaca se registra en todos los niveles (preescolar, primaria, secundaria, bachillerato así como universidad) (Maldonado y Maldonado, 2018: 3) (Maldonado, 2016: 59) y en todos ellos se da una forma de producción y (re)producción de conocimientos y praxis Bioética pues necesariamente la educación comunitaria se vincula con la filosofía comunal como con el espacio geográfico.

En la región de la Sierra Norte se ubica la comunidad Ayuuk o Mixe y han desarrollado un proyecto de educación intercultural impartido en el Instituto Superior Intercultural Ayuuk o ISIA, mismo que ofrece tres licenciaturas: Educación intercultural, Administración desarrollo sustentable y Comunicación para el desarrollo social, a ello se suma diversos proyectos como son: Cine y lectura, Laboratorio de alternativas agroecológicas y solidarias, y el Centro de lengua, arte y cultura (ISIA, 2022) (Lebrato, 2016: 801).

-

Política: en Oaxaca existen actores políticos relevantes que inciden en los procesos de conocimiento y praxis de la Bioética como son las comunidades, pueblos indígenas, cooperativas, asociaciones civiles, organismos no públicos y organismos públicos. La formas de incidir en los diversos elementos del βιοζ (bios) varían como son el activismo, la resistencia y la disidencia, en tanto que los objetos suelen ser la preservación de la cultura y de la biodiversidad.

Los valores, los principios y las normas que mueven y determinan la acción de los actores provienen de diferentes ámbitos (comunal, municipal, estatal, federal e internacional) y, en la mayoría de las ocasiones, presentan contradicciones en razón de que provienen de diversas metodologías, marcos teóricos y referencias vivenciales, así las fuentes del conocimiento que justifican como verdadera y justificada una creencia no son coincidentes (García Santos, Ruíz Martínez, Castillo Leal, 2018: 283-284).

Por ejemplo, los conocimientos, prácticas y métodos que justifican y prueban como verdaderos ciertos indicadores para la salud, el medio ambiente o el desarrollo, que a su vez justifican como necesarias y buenas, acciones como la explotación de maderas, minerales, petróleo, entre otros, son distintas en cada uno de los ámbitos (Von Thaden Ugalde, Robles, Fuentes Carrasco, 2020: 5-8).

De lo anterior, se puede inferir: a) la reducción de los métodos implica necesariamente un acotamiento en las formas de verificación de las proposiciones verdaderas, b) la relación entre evidencia y conocimiento es plural y relativa, y c) una pretensión de verdad se puede encontar justificada por diversas prácticas lingüísticas con la posibilidad de referencias comunes. En este sentido es necesario buscar un diálogo abierto, justo y ético que permita comprender los significados construidos desde diversos horizontes.

Los problemas epistemológicos que hemos revisado tienen un correlato con el Derecho; las razones que justifican dicho vínculo son dadas desde la filosofía del Derecho y el Derecho positivo. Desde la primera, los conceptos persona-racionalidad-poder permiten una insterseccionalidad entre el Derecho y la Bioética inaugurando una relación de codeterminación entre ambas, pero también la visibilización de la superposición de categorías, propiedades o características atribuidas a un mismo objeto, sujeto o fenómeno.

La persona es un concepto transversal complejo en razón de su multivocidad,en efecto, la esencia de lo que significa ser humano varía pudiendo definirse a partir de los siguientes atributos: razón, consciencia, dignidad, voluntad, intención, sentir, sentipensar, libertad, entre otros. Tanto la Bioética como el Derecho utilizan ciertos sentidos de forma preferente como es el caso de la voluntad y la dignidad, no obstante, el significado y tratamiento es diferente pues mientras en la primera apunta a la calidad de vida en tanto el ser vivo puede realizar funciones vitales y necesidades básicas en pleno conocimiento y autonomía, en la segunda apunta a la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones. Por lo anterior incide de forma determinante en el problema epistémico sujeto-objeto.

La racionalidad es el atributo de la persona que permite llevar a cabo un proceso de razón práctica o teórica presuponiendo en el sujeto tanto la capacidad lingüística (comunicación) como la razonabilidad (dar razones del decir o el hacer). Tanto el Derecho como en la Bioética vinculan la racionalidad práctica a la teoría de la decisión, sin embargo, tanto las condiciones como los criterios de la deliberación son diversos, es con la estandarización de ciertos modelos como es el principialista, el personalista o el de Cochran, que se ha posibilitado acercarse a un lenguaje común entre ambas materias, pero esto implica un retorno al problema epistemológico del reduccionismo.

El poder es la capacidad de hacer o decir algo por sí mismo (autonomía-autodeterminación), pero también refiere la posibilidad de influir o determinar el comportamiento de otra u otras personas (autoridad), y entre sus formas destacan: el político, el económico, el cultural, el simbólico, entre otros. Consideramos que el poder se determina social e históricamente pues implica un proceso de socialización consuetudinario, en este sentido, los hábitos y las costumbres preforman no solo sus tipos y manifestaciones, sino también su jerarquía; por ejemplo, para ciertas comunidades originarias en México existe un mayor arraigo y legitimación del poder cultural que del político o económico. Este contexto hace que tanto en la Bioética como en el Derecho se manifiestan simultáneamente estas formas de poder, siendo su coexistencia no siempre armónica o coherente; ello origina o complejiza los problemas epistemológicos de sujeto-objeto y de reduccionismo metodológico, por que la voluntad de poder perpetua la intención de lucha animada por algún interés o deseo, en este sentido el discurso y las prácticas se encuentran en lucha habiendo disensos en las fuentes, en la interpretación de los datos o en las evidencias que justifican una pretensión de verdad.

Desde el Derecho positivo los problemas epistemológicos se vinculan con en el marco internacional de los Derechos Humanos, en el que se vinculan una serie de derechos que protegen bienes jurídicos como el de salud, mismo que precisa de otros derechos para lograr su cumplimiento cabal tales como los civiles, culturales, políticos, sociales, económicos y de desarrollo. Lo anterior se debe a las propias características de los Derechos Humanos que a continuación explicamos y vinculamos tanto a la salud como a la Bioética:

Universalidad e inalienabilidad: implica que todos los seres humanos poseen los derechos; es decir, no se pueden renunciar por uno mismo, ni ser eliminados por otros.

Indivisibilidad: los derechos humanos son indivisibles al devenir de la dignidad humana, por ellos poseen la misma jerarquía. Así tienen el mismo rango los derechos civiles, políticos, culturales y económicos.

Interdependencia e interrelación: realizar un derecho depende de la realización de otros.

Igualdad y no-discriminación: los seres humanos al compartir la dignidad somos iguales, por ello, no puede existir ninguna clase de discriminación.

Participación e inclusión: tanto las personas como los pueblos tienen derecho a participar activa, libre y significativamente en la planificación y goce del desarrollo.

Responsabilidad e imperio de ley: implica que el principal responsable del cumplimiento de los derechos humanos es el estado, en este caso, los seres humanos violentados pueden proceder judicialmente contra ellos. Este principio es contemplado por el EBDH.

Progresividad y no regresión: el contenido y alcance de los derechos humanos debe ir aumentando, salvo casos excepcionales pueden reducir. Este principio no es reconocido explícitamente por EBDH.

El "Enfoque de salud basado en los Derechos Humanos" (EBDH) permite identificar a los sujetos que les corresponde una obligación (responsable o garante) y a aquellos a los que pertenece un derecho o una libertad (titular), a efecto de empoderar a ambos mediante el desarrollo de sus capacidades. Por lo anterior, tiene por objeto propiciar avances sostenibles del desarrollo, analizando y combatiendo las desigualdades, las prácticas discriminatorias (de facto o de iure) y las relaciones de poder injustas que involucran en lo esencial un problema de desarrollo (OMS, 2010, p. 1).

El "Enfoque de salud basado en los Derechos Humanos" (EBDH) es un conjunto de principios y normas que permiten a los estados miembros alcanzar y mantener un desarrollo sostenible de acuerdo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS) y a la vez garantir el cumplimiento de derechos humanos. Se erige como una metodología de trabajo normativo que involucra aspectos como: proteger y promover tanto los derechos humanos como la participación democrática e integrar la normativa de derechos humanos a los planes y programas de desarrollo.

De esta forma la cooperación para el desarrollo se vincula directamente al cumplimiento del derecho humano a la salud, especialmente en países en desarrollo y con relación a grupos vulnerables, (afectaciones como desplazamientos, medio ambiente, derechos laborales), por ello, busca romper con las relaciones desiguales de poder y de exclusión social que mantienen la pobreza. Para llevar a cabo lo anterior el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha dado formación y capacitación tanto a los Estados parte como a las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Los elementos claves para la aplicación del EBDH abarca las siguientes etapas:

Dentro de cada etapa encontramos que la EBDH en salud abarca las siguientes acciones:

Objetivo: que los programas, políticas y asistencia técnica impulsen el DHS abarcando tanto una atención sanitaria puntual y apropiada como el cumplimiento de las determinantes sociales subyacentes (agua, saneamiento, alimentación, información, etc.).

Proceso: realizar el proceso de programación de salud y sus etapas (evaluación y análisis, establecimiento de prioridades, planificación y diseño de programas, ejecución, monitoreo y evaluación) de acuerdo a las normas y principios de DH (participación, igualdad, no discriminación y rendición de cuentas).

Resultado: desarrollo de las capacidades de los titulares de deberes a efecto de cumplir con sus obligaciones (respetar, proteger y cumplir) y de los titulares de derecho a efecto de que los sujetos individuales y colectivos entiendan y exijan sus derechos.

La aplicación del EBDH en materia de salud en América Latina ha dado lugar a: denuncias de discriminación contra poblaciones marginadas, reasignación de presupuesto, mejoramiento de la calidad de la atención, incremento en la supervisión de los sistemas de salud, y vislumbrar el derecho humano a la salud como un derecho político (Yamin y Frisancho, 2015: S5). Desde nuestra práctica como profesores-investigadores en la Sierra Sur de Oaxaca hemos podido observar factores sociales subyacentes que dificultan o impiden la aplicación del Enfoque en materia de salud y de las acciones Bioéticas encaminadas a ella como son: pobreza, vulnerabilidad, marginalidad, corrupción, retraso democrático, discriminación, apatía, analfabetismo, seguridad social escasa, violencia de género, entre otras.

Después de analizar los problemas epistemológicos de la Bioética en contextos pluriculturales y vincularlos al EBDH es importante enfatizar que los principales derechos humanos relacionados a los problemas epistemológicos son esencialmente colectivos y secundariamente individuales, en razón de que el proceso de conocimiento es primeramente una relación social e histórica a través de la que se produce y reproducen la identidad comunitaria o social, en la que se busca generar conocimientos que mejoren las condiciones humanas de existencia. En este sentido, desde un ámbito colectivo identificamos el derecho a la preservación del patrimonio cultural, y desde un ámbito individual el derecho a la información.

5. Conclusiones

Los principales problemas epistemológicos del conocimiento bioético fueron dos: el primero, por cuanto hace a la relación sujeto-objeto de conocimiento la subjetivación del Otro como objeto y su instrumentalización; y el segundo, el reduccionismo metodológico y por tanto las formas de verificación de las proposiciones verdaderas. Por cuanto hace a los derechos humanos vinculados a los problemas epistemológicos son principalmente colectivos y secundariamente individuales, por cuanto hace a los primeros destaca el derecho a la preservación del patrimonio cultural y por cuanto al segundo el derecho a la información.

También identificamos que los contextos pluriculturales precisan necesariamente del desarrollo de un diálogo abierto e incluyente, a efecto de posibilitar la comprensión entre los sujetos de los diversos ámbitos. La ausencia de él no sólo perpetua la continuidad de los dos problemas epistemológicos, sino redundará en la continuidad de la ignorancia y los errores, pero también en cuestiones de injusticia, explotación y enfermedad.

Los retos y problemas que vislumbramos para una aplicación integral del EBDH en materia de Salud apuntan en México, y particularmente al estado de Oaxaca son: crisis del estado de derecho y de la democracia, corrupción y pobreza. Finalmente son de subrayar dos problemas que consideramos extensibles a todo el territorio nacional: el primero, por cuanto hace a la cultura cívica y jurídica existe un gran desconocimiento de los derechos y obligaciones en materia de derechos humanos por parte de las autoridades y ciudadanos; y en segundo lugar, los instrumentos jurisdiccionales para exigir el cumplimiento de los derechos humanos regularmente son individuales, situación que es contradictoria al momento de considerar la naturaleza social de la creación y aplicación del conocimiento, y la naturaleza compleja del fenómeno de la salud.