Introducción

La epidemia de obesidad mundial está alcanzando en España cifras cada vez más preocupantes. En estudios comparativos con otros países europeos de nuestro entorno se nos sitúa a la cabeza1. Según un informe de 2014 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en nuestro país, dos de cada tres hombres tienen sobrepeso y una de cada seis personas padece obesidad2.

El estudio ENRICA (Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España) indica que la prevalencia de sobrepeso fue de 39,4% (46,4% en varones y 32,5% en mujeres) y la de obesidad abdominal de 22,9% (24,4% en varones y 21,4% en mujeres)3.

Un índice de masa corporal (IMC) elevado es factor de riesgo de padecer enfermedades graves como cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes, trastornos del aparato locomotor (osteoartritis), y algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon)4.

La causa principal es un desequilibrio entre la ingesta calórica (cada vez ingerimos más calorías) y el gasto (trabajos más sedentarios, nuevos transportes…)4.

Dada la magnitud actual del problema debemos hacer un abordaje integral desde el punto de vista laboral, social, familiar… para que la persona actúe fácilmente de forma saludable.

El lugar de trabajo constituye un emplazamiento lógico para la intervención nutricional dado que muchos trabajadores pasan en él al menos ocho horas al día, y cinco días a la semana5. Si bien es cierto que la evidencia disponible sobre la eficacia de intervenciones nutricionales y actividad física en el lugar de trabajo es moderada6,7,8.

Sí se ha visto que programas de control de riesgo cardiovascular gestionados desde los centros de trabajo pueden ser más eficientes que los que se gestionan desde los centros clínicos convencionales9.

Por todo ello resulta interesante realizar acciones para detectar, corregir y evitar el desarrollo de sobrepeso y obesidad en una unidad de salud laboral. Desde nuestra empresa Banco Santander pusimos en marcha un plan multidisciplinar “Plan mejora tu salud” con la intención de controlar el sobrepeso y la obesidad. Esto nos ha permitido medir la eficacia de un programa no farmacológico de reducción de peso basado en educación nutricional y fomento de la actividad física en el lugar de trabajo. Nuestro objetivo principal fue lograr una pérdida de entre un 5 y un 10 % del peso inicial a través del mismo tras 6 meses de intervención.

Objetivos secundarios: medir los efectos sobre otros parámetros de obesidad (IMC, % grasa corporal), sobre parámetros bioquímicos de la analítica sanguínea, sobre el riesgo cardiovascular y cuantificar los cambios en el estilo de vida de los pacientes (conseguir un consumo de 5 raciones de fruta y verduras diarias casi todos los días, lograr una media de 30 minutos diarios de actividad física).

Material y Métodos

Se trata de un ensayo de campo controlado consistente en intervención multidisciplinar en el lugar de trabajo con análisis estadístico a los 0 y a los 6 meses para controlar el sobrepeso y la obesidad a través de la educación nutricional y deportiva.

Población

Enviamos un email con la información y las condiciones de la intervención a los trabajadores del Grupo Santander en la Comunidad de Madrid para participar en la misma. El punto de corte elegido fue IMC ≥ a 28. Excluimos a 2 empleados por hipotiroidismo no controlado y a 2 empleados que dejaron la empresa antes de completar la inclusión. La muestra final fue de 558 empleados usuarios de pantalla de visualización de datos de forma continua/discontinua. El programa tuvo un coste para el empleado de 220 euros.

Métodos

El programa constaba de examen de salud inicial (0 meses) y final (6 meses) que incluyó:

Anamnesis con datos generales (edad, género), evaluación de hábitos (actividad física realizada y horas a la semana, tabaquismo, hipertensión, diabetes mellitus, dislipemia así como otros antecedentes de interés y tratamiento farmacológico activo).

Valoración antropométrica: peso, talla, perímetro de cintura abdominal, IMC.

Signos vitales: tensión arterial (medida con aparato digital Omron® calibrado), frecuencia cardiaca.

Exploración física.

Pruebas complementarias: electrocardiograma, ergometría (sólo inicio), ecocardiograma (sólo inicio), espirometría y analítica de sangre (hemograma, bioquímica: colesterol total, triglicéridos, HDL-colesterol, LDL- colesterol, transaminasas, creatinina, glucosa, HbA1c%, ácido úrico, sodio, potasio, ferritina, TSH y T4).

Estimación de riesgo cardiovascular inicial y final mediante las tablas SCORE, REGICOR y DORICA.

Parámetros de impedancia bioeléctrica (báscula Tanita® BC 601): edad metabólica, % grasa corporal, masa muscular, grasa visceral así como agua corporal.

- Entrevistas periódicas: tras evaluar la aptitud y posibles limitaciones del candidato nuestro equipo multidisciplinar (nutricionista, entrenador personal, médico y enfermero/a) realizó evaluación y seguimiento con refuerzo positivo durante las visitas de los siguientes 6 meses.

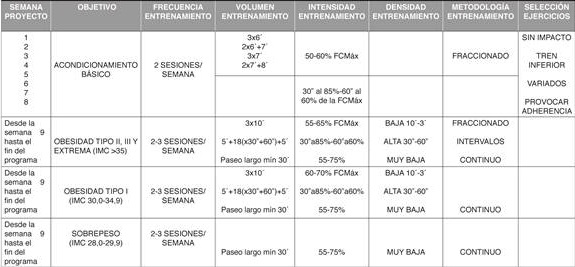

- Intervención nutricional y deportiva: consistió en dieta abierta hipocalórica de unas 1500 kcal/día rica en fruta, verdura, pescado, aceite de oliva virgen extra y frutos secos, con 5 comidas/día así como planificación de actividad física regular individualizada aeróbica y anaeróbica (10 visitas con cada especialista inicialmente cada 15 días y luego mensuales, Tabla 1).

- Cuestionario cumplimentado final: evaluó si el empleado consumía en ese momento 5 raciones de fruta/verdura diarias al menos 5 días a la semana o si realizaba actividad física media diaria de casi 30 minutos (objetivo: 2,5h/semanal).

- Análisis estadístico: mediante el programa SPSS y tras consignar todas las variables en una base de datos se realizó el análisis estadístico de la variación de cada parámetro, se presentan valores medios, desviación típica para cada parámetro. Para las diferencias entre medias se utilizó la prueba “t” de student”. Se consideran diferencias estadísticamente significativas con p< 0.05

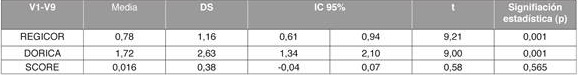

Así mismo se analizaron variaciones en el riesgo cardiovascular mediante tablas de evaluación de riesgo coronario adaptadas a población europea (SCORE) y española (REGICOR/DORICA).

Resultados

Completaron el ensayo 209 empleados. Edad media 43 años (28-62 años). 155 hombres (74,16 %) y 54 mujeres (25,84%). Peso inicial: 97.04 ± 15.84 kg (67.08-178) con IMC de 32.38 ± 3.89 (28-53.6). El 68,4% eran obesos inicialmente.

Se consiguió una pérdida media de 9,69± 4.85 kg (+ 1- 23,9 kg). Sólo 1 participante aumentó de peso (1 kg). Para la variable principal se consiguió un porcentaje de pérdida de peso medio de 9,94 ± 4,67 % (IC 95% 9,22-10,55). Ambos resultados fueron estadísticamente muy significativos (p<0.001) logrando el objetivo principal de la intervención (Tabla 1). 179 participantes (un 85,65%) lograron una pérdida de peso ≥ 5% tras 6 meses de intervención. Además disminuyó el IMC de forma estadísticamente significativa en 3,2 puntos (IC 95% 3,01-3,44) con una p<0.001. Los empleados obesos respecto a los que tenían sólo sobrepeso presentaron mayor pérdida de peso total e IMC pero el mismo cambio porcentual por lo que los resultados en ambos subgrupos son equiparables.

El perímetro abdominal de cintura descendió una media casi 10 cm. 117 hombres (75,48%) superaban los 102 cm y 52 mujeres (96,3%) superaron los 88 cm de inicio que ese establece como punto de corte. Esta cifra descendió llamativamente al finalizar la intervención siendo sólo 48 varones y 38 mujeres los que sobrepasaron los límites.

El porcentaje de grasa corporal disminuyó globalmente un 4,18 ± 3,14% (-0.22- -3,14) con p<0.001. La media inicial fue de 32,98 ± 7,15 % (15,20-51,8) frente a 28,80 ± 7,94 % (7,8-51,2) final. No hubo diferencias significativas por sexo en cuanto a la disminución pero las mujeres sí presentaron mayor porcentaje de grasa total relativo al inicio y al final (42, 82% y 40%) que los varones (29,47% y 25,11%). También disminuyó la grasa visceral y aumentó el % de agua corporal sin diferencias por sexo (Tabla 2).

Todos los parámetros analíticos analizados mejoraron de forma estadísticamente significativa con p<0,001. Así como la frecuencia cardiaca o la tensión arterial. Destaca (Tabla 3) la disminución de glucosa y colesterol total, mejorando el perfil lipídico (disminución de LDL y triglicéridos, aumento de la relación HDL colesterol/ colesterol total).

Si bien globalmente se trataba de una población de bajo riesgo cardiovascular hubo disminución del riesgo cardiovascular calculado para REGICOR/DORICA de forma estadísticamente significativa, no así para SCORE (Tabla 4)(10-14).

El riesgo medio de padecer enfermedad coronaria a los 10 años por la fórmula del estudio DORICA era de 5,43 ± 3,89 % (0,00-22,5) o SCORE 0,41 ± 0,77% (0,00-5). Destacó que 4 participantes presentaron un SCORE moderado y 2 un SCORE alto. 1 de ellos tras la intervención mejoró de SCORE alto a moderado, los demás se mantuvieron.

2 empleados presentaron REGICOR moderado, 16 empleados presentaron un DORICA moderado y 4 moderado alto. Tras la intervención todos los empleados con riesgo moderado-alto en REGICOR Y DORICA mejoraron su perfil pasando a presentar un riesgo cardiovascular bajo.

Efectos sobre el estilo de vida: tras completar el programa aumentó la actividad física realizada. Hubo un incremento de 2 ± 2,68 horas semanales (IC 95% 2,45-1,69 h). 109 participantes declararon lograr una media de 30 minutos diarios de actividad física casi todas las semanas así como 62 lo consiguieron siempre. Este incrementó fue mayor en los hombres que en las mujeres. La media en la última visita en mujeres: 3,1 h/semanal (un poco menos de 30 minutos todos los días) mientras los hombres llegaron a 4,73 h/ semanal tras 6 meses de entrenamiento.

Además logramos que 63 participantes realizase un consumo de 5 raciones de fruta y verduras diarias siempre y 127 casi todos los días de la semana (un 90% de los sujetos).

Discusión

Es suficiente un déficit energético de entre 500 y 1.000 kcal diarias sobre las necesidades energéticas del paciente obeso adulto para producir una pérdida de peso del 8% en los primeros 6 meses de tratamiento. 1 En nuestro programa conseguimos ese objetivo con creces (% de pérdida de peso medio logrado: 9,94 ± 4,67 % (IC 95% 9,22-10,55)) demostrando la eficacia del mismo, este dato es superior al alcanzado por otros programas (-3,9% del peso inicial)15.

Esta intervención ha mejorado además el peso (-9,69 kg), el IMC (-3,2 puntos), la composición corporal de grasa, músculo y agua de los empleados de forma significativa. Esto es congruente con otros resultados como los descritos en la revisión de Anderson donde los empleados perdieron unos 12,8 kg y 0.5 puntos de IMC en programas de 6-12 meses o el llevado a cabo por Carrasco donde el cambio fue de -4,1 kg y -1,8 puntos de IMC a los 4 meses8,15.

Un 85,65% de nuestros empleados lograron una pérdida de peso de al menos un 5% a los 6 meses de la intervención lo cual es un porcentaje mucho mayor de lo que han alcanzado otras intervenciones similares donde las cifras fueron en torno al 55%15,16,17.

La intervención mejoró el sedentarismo de nuestra población: 96 empleados eran sedentarios (45,9%), es decir practicaban menos de 2 h de actividad física a la semana frente a los 23 del final (11%). También se obtuvo un consumo diario de fruta y verduras óptimo: un 90% de los sujetos declaró hacerlo siempre o casi siempre. Esto apoya lo que hasta ahora sabíamos: la mayoría de intervenciones en el lugar de trabajo han demostrado ser más efectivas cuando se tiene un objetivo bien definido o cuando se trata de una intervención combinada de nutrición y ejercicio6-8.

Todos los parámetros bioquímicos analizados también mejoraron como ha pasado en otras intervenciones semejantes disminuyendo la glucemia y aumentando el colesterol HDL. Además disminuyeron de forma estadísticamente los triglicéridos cosa que no se ha visto en otras intervenciones6,7,8,9,15.

Además nuestro ensayo ha demostrado mejorar el riesgo cardiovascular por tablas de evaluación de riesgo coronario adaptadas a población española (REGICOR/DORICA) de forma significativa, no así SCORE. Esto probablemente es debido a la edad de la población de estudio, son empleados jóvenes con un SCORE inicial muy bajo y requerirá mucho tiempo de seguimiento observar alguna modificación en el mismo10-14.

Sin embargo, el 62,4% de los empleados abandonó el programa. Las causas fueron falta de motivación (52%), motivos laborales (32%) o cambio nutricionista (16%). Este porcentaje es mayor comparado con la literatura dónde se ha observado tasas de abandono en otros programas de intervención de sobrepeso u obesidad entre el 42 y el 55%15,17. En el futuro sería bueno considerar las expectativas individuales de cada candidato y ver la posibilidad de apoyo social o psicoterapia. Las terapias grupales pueden ser una buena opción.

Creíamos que el hecho de que el participante sufragase de forma simbólica parte del programa y la firma de un contrato de adhesión era beneficioso para la implicación del mismo aunque quizás finalmente no haya sido así dado el % de abandono aunque todos los participantes consideraron que era atractivo desde el punto de vista económico.

Sería interesante comprobar si, además, hacer campañas de sensibilización generales en toda la empresa para concienciar a todos los empleados del problema de sobrepeso y obesidad favorecería una mayor colaboración y apoyo por parte de compañeros, colaboradores y jefes a los participantes mejorando su adhesión al programa.

Algunas de las limitaciones del estudio son la falta de seguimiento a largo plazo. En el futuro veremos si estos participantes han sido capaces de mantener el peso a largo plazo y los hábitos de vida saludables adquiridos. Otra la aleatoriedad del criterio de IMC ≥ 28, para próximas intervenciones consideramos que sería mejor incluir a candidatos con un IMC≥ 27 dado que es en ese punto donde está definida la preobesidad aunque esto requiera más tiempo y recursos. Por último, la muestra femenina es más pequeña y por tanto los resultados menos extrapolables.

En conclusión, este estudio amplía y mejora la información disponible en la literatura sobre intervenciones en el lugar de trabajo. Hasta ahora la información disponible era de poca calidad y mejorable.

Nuestra intervención demostró ser eficaz para reducir peso, el IMC, el riesgo cardiovascular y los parámetros analíticos del empleado cuando fuimos capaces de que este se implicase durante todo el proceso. Además, aumentó su actividad física y mejoró su dieta. Aun así, debemos mantener la motivación de todos los implicados a largo plazo para consolidar los cambios de hábitos introducidos durante el programa.

Creemos que parte del éxito de la intervención ha sido debido a una buena planificación y al componente de contexto de la unidad de salud laboral: componentes no específicos de la intervención (cercanía al lugar de trabajo, la facilidad para «insertar» la consulta médica en el horario laboral o para que efectuar revisiones o el conocimiento de las condiciones de trabajo por el profesional sanitario…) que simplifican las medidas preventivas, la elección del tratamiento, el seguimiento y el cumplimiento terapéutico. Será interesante observar que ocurre con estos empleados en un futuro más a largo plazo.

Responsabilidades éticas

Todos los participantes firmaron un consentimiento informado y un contrato de adhesión al programa. En las bases de datos no se incluyó información que pueda identificar directa o indirectamente a los participantes. Se respetaron las normas internacionales de protección de datos, y la legislación española vigente (Ley Orgánica 15/1999 del 13/12/99 de Protección de Datos de Carácter Personal BOE 298 de 14/12/99). Se respetó la autonomía del paciente (Ley 41/2002) sobre investigación en humanos. Los investigadores responsables garantizan la seguridad de las bases de datos, que no podrán ser utilizadas para otro fin que el señalado en el apartado de objetivos específicos.