LA CALCIFICACIÓN CORONARIA COMO FACTOR PRONÓSTICO DE MORTALIDAD GLOBAL A 10 AÑOS EN PACIENTES CON ERC EN HEMODIÁLISIS

M. CANO MEGÍAS1, P. GUISADO VASCO2, M. PÉREZ FERNÁNDEZ1, G. DE LA ARRIBA3, C. ÁLVAREZ4, D. RODRÍGUEZ PUYOL1, H. BOUARICH1

1NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS (ALCALÁ DE HENARES), 2MEDICINA INTERNA. HOSPITAL QUIRÓN SAN CAMILO (MADRID), 3NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO GENERAL DE GUADALAJARA (GUADALAJARA), 4RADIOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS (ALCALÁ DE HENARES)

Introducción: Los pacientes con ERC presentan un aumento del riesgo cardiovascular, pudiendo atribuirse el 40% de su mortalidad a estas causas. La prevalencia de ateroesclerosis y calcificación coronaria en esta población es elevada, hasta del 60-90%. Un score de calcio coronario (CACS) > 400 U se ha asociado con un aumento de la mortalidad cardiovascular en pacientes con ERC, pero existen escasos datos con un seguimiento superior a 5 años.

Métodos: Se diseñó un estudio prospectivo de 138 pacientes (85 en diálisis y 53 con ERC avanzada), en seguimiento en la unidad de Nefrología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias y Universitario General de Guadalajara. Se incluyeron aquellos mayores de 18 años que otorgaron el consentimiento informado. Se realizó un TC multicorte coronario con sincronismo cardiaco y sin contraste para la determinación no invasiva de CAC, empleando el método de Agatston, en el momento de la inclusión. Los pacientes se agruparon en cuatro categorías según el CACS: grupo 1 (CACS 0 U, n=18), grupo 2 (CACS 1-100 U, n=18), grupo 3 (CACS 101-399 U, n=17) y grupo 4 (CACS ≥400 U, n=84). Se realizó una regresión de Cox univariado y multivariado para las variables asociadas con la mortalidad global, ajustándose por la prueba de ómnibus y los residuos de Schoenfeld.

Resultados: En el periodo de seguimiento (2005-2015), la mortalidad global fue del 58% (n=80), 40% por causa cardiovascular, 46,25% muertes por otras causas (principalmente infecciosas) y 13,75% por causa desconocida. El tiempo medio de supervivencia global, según Kaplan Meier invertido, fue 44,58 meses (IC95% 37,36-51,81) y para la supervivencia cardiovascular de 39,1 meses (IC95% 28,13-50,07). En el análisis univariado las variables asociadas a una mayor mortalidad global fueron: CACS > 400 U (HR 2,16 (IC95% 1,06-4,43), p=0,035), la edad (HR 1,03 (IC95% 1,0-1,05), p=0,034), la TSH (HR 1,07 (IC95% 1,01-1,14), p=0,027) y el antecedente de evento cardiológico (cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca) (HR 1,67 (IC95% 1,01-2,77), p=0,047). En el análisis multivariado se obtuvieron los siguientes resultados: CACS > 400 U (HR 1,55 (IC95% 0,84-2,86, p=0,16), edad (HR 1,03 (IC95% 1,01-1,05, p=0,022), y evento cardiológico previo (HR 1,82 (IC95% 1,09-3,03, p=0,021) (modelo: X2 10,18, p=0,006). Sin embargo, en el análisis del subgrupo de hemodiálisis, si se obtuvo significación de CACS > 400 U (HR 4,18 (IC95% 1,86-9,42, P=0,001) y edad (HR 1,05 (IC95% 1,02-1,09, P=0,001), y no el evento cardiológico previo (HR 1,59 (IC95% 0,87-2,91, p=0,13) (modelo: X2 14,94, p=0,001).

Conclusiones: La edad y un CAC > 400 U se asociaron de forma significativa con la mortalidad global a 10 años de seguimiento. No está claro el papel predictivo del CACS en la mortalidad de los pacientes con ERC avanzada en tratamiento no sustitutivo, podría no ser superior al antecedente de evento cardiológico previo.

¿SON BENIGNAS LAS ARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES SILENTES EN LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS?

E. VERDE MORENO1, A. PÉREZ DE PRADO2, JM. LÓPEZ-GÓMEZ1, B. QUIROGA GILI1, MA. GOICOECHEA DIEZHANDINO1, A. GARCÍA PRIETO1, E. TORRES AGUILERA1, J. REQUE1, J. LUÑO FERNÁNDEZ1

1NEFROLOGÍA. H.G.U. GREGORIO MARAÑÓN (MADRID), 2CARDIOLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO LEÓN (LEÓN)

Introducción y objetivos: las arritmias supraventriculares (ASV), especialmente la fibrilación auricular, se asocian a una elevada morbimortalidad, a pesar de lo cual han sido escasamente estudiadas en los pacientes en hemodiálisis. El objetivo de nuestro estudio fue analizar la incidencia y características de las ASV intradiálisis y su pronóstico a largo plazo.

Material y método: diseñamos un estudio prospectivo y observacional de una cohorte de pacientes en programa de hemodiálisis. Se llevó a cabo una valoración clínica, analítica y cardiovascular en el momento del reclutamiento. Se incluyeron los 77 pacientes prevalentes de nuestra Unidad en ritmo sinusal sin tratamiento antiarrítmico (42 H / 35 M; edad media 58 ± 15 años). A todos ellos se les realizó un ecocardiograma-doppler por un único cardiólogo, cuando se encontraban en su peso seco. Asimismo, fueron monitorizados mediante Holter ECG en 6 sesiones consecutivas de hemodiálisis de iguales características y seguidos posteriormente durante 10 años.

Resultados: la prevalencia de HTA y diabetes mellitus fue del 68,8% y 29,9%, respectivamente. El 49,3% de los pacientes presentó ASV durante las sesiones, cursando todas ellas de forma asintomática y autolimitada. La edad (RR 1,04; IC 95%: 1,00 - 1,08; p = 0,01) y la dilatación de la aurícula derecha (RR 4,29; IC 95%: 1,30 - 14,09; p = 0,01) fueron los únicos factores asociados con las ASV en el análisis multivariante. Durante el seguimiento, 57 pacientes fallecieron, siendo la patología cardiovascular la primera causa de muerte (52,6%). La edad (HR = 1,02; IC 95%: 1,00 - 1,05; p = 0,04), el índice de Charlson (HR = 1,16; IC 95%: 1,05 - 1,27; p = 0,003), la proteína C reactiva (HR = 2,59; IC 95%: 1,09 - 6,15; p = 0,03) y la presencia de ASV en los registros Holter - ECG (HR = 2,00; IC 95%: 1,10 - 3,63; p = 0,02) se asociaron con la mortalidad global en el modelo ajustado de Cox. También se observó un riesgo superior de eventos cardiovasculares entre los pacientes con ASV (HR = 4,32; IC 95%: 2,11 - 8,83; p = 0,001) y de fibrilación auricular sintomática durante el seguimiento (HR = 17,19; IC 95%: 2,03 - 145,15; p=0,009).

Conclusiones: las ASV tienen una elevada incidencia en los pacientes en hemodiálisis, cursando de forma asintomática y autolimitada. A pesar de su carácter silente constituyen un importante factor predictor independiente de mortalidad y de eventos cardiovasculares, lo que hace aconsejable su despistaje mediante registros continuos.

ESTRATEGIAS ANTIOXIDANTES Y ANTI-INFLAMATORIAS PARA PREVENIR LA DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN UN MODELO IN VITRO

A. CASES1, M. VERA1, M. PALOMO2, S. MARTIN-RODRIGUEZ2, JM. CRUZADO3, G. ESCOLAR2, M. DIAZ-RICART2

1NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLINIC (BARCELONA), 2HEMOTERAPIA-HEMOSTASIA. HOSPITAL CLINIC (BARCELONA), 3INSTITUT HEMODIALISI BARCELONA. DIAVERUM (BARCELONA)

Introducción: La aterosclerosis acelerada en la enfermedad renal crónica (ERC) es precedida por el desarrollo de una disfunción endotelial (DE), con el desarrollo de un fenotipo proinflamatorio y protrombótico y un estrés oxidativo aumentado. En este estudio se ha evaluado el efecto de estrategias anti-inflamatorias y antioxidantes sobre la función endotelial en un modelo in vitro de DE en la uremia.

Material y método: Células endoteliales (EC) se trataron previamente con dos compuestos comercialmente disponibles: N-acetilcisteína (NAC), un potente antioxidante, y de defibrotida (DF). Cada vez hay más pruebas que demuestran que tanto NAC como DF muestran propiedades antioxidante y antiinflamatoria. Las ECs fueron expuestas a un medio que contenía suero de pacientes en diálisis (n = 10) o de donantes sanos (n = 15). Se evaluaron los cambios en la expresión del receptor de adhesión ICAM-1 y la producción intracelular de especies reactivas de oxígeno (ROS). También se evaluó la activación de proteínas relacionadas con la inflamación p38 MAPK y el factor de transcripción NFkappaB (NFkB).

Resultados: La exposición de CEs a un medio urémico resultó en un aumento significativo de la expresión de ICAM-1 (111±1%, p<0.01 vs control), la sobreproducción de ROS (117±2%, p<0.01 vs control) y la activación de p38 MAPK (90±5%, p<0.05 vs control) y NFkB (80±6%, p<0.01 vs control) en comparación con las CEs control. NAC y DF inhibieron la expresión de ICAM-1 (NAC 49±4%, p< 0.01; DF 40±5%, p<0.05 vs medio urémico) y la generación intracelular de ROS (NAC 62±6%, p<0.01; DF 76±5%, p<0.01 vs medio urémico) inducida por el estado urémico. NAC fue también capaz de reducir la activación de p38 MAPK (47±6%, p<0,01 vs medio urémico) y la activación de NFkB inducida por el medio urémico (31±4%, p<0.01 vs medio urémico).

Conclusiones: La disfunción endotelial asociada con ERC se considera el primer paso en la progresión de la aterosclerosis. Nuestros resultados indican que NAC y DF exhiben no sólo un efecto antioxidante, sino también antiinflamatorio sobre el endotelio. Así pues, futuras investigaciones sobre los efectos protectores endoteliales de estos compuestos podrían proporcionar nuevas estrategias terapéuticas para reducir las complicaciones cardiovasculares en la uremia.

FACTORES DE RIESGO DE MORTALIDAD AL AÑO EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS

G. MARTÍN-REYES1, M. BENÍTEZ SANCHEZ2, L. GIL SACALUGA3, S. SORIANO CABRERA4, S. GARCÍA MARCOS5, MJ. GARCÍA CORTÉS6, MD. PRADOS GARRIDO7, G. SANCHEZ MÁRQUEZ8, P. CASTRO DE LA NUEZ9

1NEFROLOGÍA. HRU. SAS (MÁLAGA), 2NEFROLOGÍA. HRU. SAS (HUELVA), 3NEFROLOGÍA. HRU. SAS (SEVILLA), 4NEFROLOGÍA. HRU. SAS (CÓRODOBA), 5NEFROLOGÍA. H. PONIENTE. CONSEJERÍA DE SALUD (ALMERIA), 6NEFROLOGÍA. HRU. SAS (JAÉN), 7NEFROLOGÍA. HRU. SAS (GRANADA), 8NEFROLOGÍA. HRU. SAS (CÁDIZ), 9COORDINACION AUTONOMICA. SAS (SEVILLA)

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:

Comisión de Calidad en Hemodialisis. COORDINACIÓN AUTONÓMICA DE TRASPLANTE DE ANDALUCÍA

Introducción: La mortalidad en Hemodiálisis sigue siendo elevada en los pacientes en hemodiálisis a pesar de los avances tecnológicos.

El objetivo de este trabajo fue evaluar los factores de riesgo de mortalidad aal año en una poblacion en hemodiálisis.

Material y Método: Se analizaron 14750 registros de los estudios de calidad en Hemodiálisis (PERÍODO 2011-2014) que se realizan anualmente y correspondiente a 6079 pacientes del Registro de Anadalucía (SICATA) y en el que se recogen variables demográficas, enfermedad primaria y comorbilidad, parámetros de anemia, dosis y tipo de FEE, variables de adecuación de la hemodiálisis y del metabolismo óseo mineral. Se realizó análisis de regresión logística para identificar factores de riesgo para la mortalidad al año de los estudios de calidad en Hemodiálisis que se realizan anualmente.

Resultados: La población fallecida se diferenció de los supervivientes (p <0.05) en las siguientes variables: género, edad, Diabetes, Hipertensión arterial, Insuficiencia cardíaca, vasculopatía periférica, Tratamiento con IECAs, acceso vascular, peso, índice de masa corporal, tipo de membrana y superficie del filtro de hemodiálisis, tiempo de sesión de hemodiálisis, número de sesiones, eKt/V, PRU, spKt/V, nivel albúmina, PCR, Hemoglobina, Ferritina, índice de saturación de transferrina, dosis de FEE, calcio, Fósforo y PTH.

En el análisis de regresión logística resultaron factores pronósticos las variables que figuran en la tabla. En un segundo modelo de regresión al introducir la dosis de FEE empleada, esta variable desplaza a la variable nivel de Hb por debajo de 10 gr/dL.

Conclusión: los factores pronósticos demuestran que aquellos pacientes con mayor grado de inflamación y mayor cormobilidad tienen un mayor riesgos de morir en un plazo de un año. Aunque muchos de esos factores no son modificables otro sí lo son, como el tipo de acceso vascular, la superficie del dializador, la duración de la sesión o la terapia con FEE.

NUEVO MÉTODO DE PREDICCIÓN DE MORTALIDAD EN PACIENTES EN DIÁLISIS

V. GARCÍA MONTEMAYOR1, M. RODRIGUEZ PORTILLO2, A. MARTÍN MALO3, RI. MOLINA LÓPEZ3, C. BARBIERI4, F. BELLOCHIO4, P. ALJAMA GARCÍA2

1HEMODIÁLISIS. FRESENIUS MEDICAL CARE (CORDOBA), 2NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA (CORDOBA), 3NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CORDOBA), 4HEMODIÁLISIS. FRESENIUS MEDICAL CARE (BAD HOMBURG (GERMANY))

Introducción: Se han realizado varios estudios de predicción de mortalidad de pacientes incidentes en diálisis, con resultados controvertidos y paradójicos. El objetivo de este trabajo es utilizar un método novedoso: Random Forest (RF) el cual, mediante algoritmos complejos, predice el riesgo de mortalidad teniendo en cuenta múltiples factores.

Se seleccionaron pacientes incidentes en diálisis del Hospital Universitario Reina Sofía con los datos disponibles en la base de datos del Servicio de Nefrología. Se realizó estudio de predicción de mortalidad mediante dos métodos: Modelo clásico de regresión de Cox y RF, comparándolos con mortalidad real. RF es un sistema de análisis de datos avanzado basado en crear árboles de decisión con numerosas variables de numerosos pacientes (sin límite de datos). Se comparó predicción de mortalidad por RF con la calculada mediante Cox, observando la ventaja de uno sobre otro.

Se analizaron un total de 2219 pacientes; la edad media fue de 61.84 ±17.22, 40% eran mujeres, con altura media de 161.15 cm ± 11.4 y peso medio de 69.21 kg ±15.08 kg. 57% eran portadores de catéter permanente. Respecto a datos analíticos: medias de urea prediálisis 124.7 (±54.49) mg/dl, urea postdiálisis 45.99 (±28.97)mg/dl, IST 19.88 (±10.81)%, ferritina 312.51 (±389.28)mcg/l, hemoglobina 10.05 g/dl(±2.34), PCR 22.42 (±40.73) mg/l, albúmina 3.58 (±0.57) g/dl, beta2 microglobulina 21.59 (±10.36), fósforo 5.2 (±1.73) mg/dl, PTH 281.48 (±298.67), Kt/V 1.41 (±0.54).

Mediante RF se realizaron 20 ensayos de predicción de mortalidad a 6 meses, 1, 2 y 3 años teniendo en cuenta datos disponibles de pacientes a 1, 2, 3, 4 y 5 meses de iniciar diálisis. El estudio de RF en cuanto a predicción de mortalidad a un año teniendo en cuenta la situación del paciente a 30 días de comenzar diálisis evidenció mayor influencia de: niveles de albúmina, edad, peso, creatinina, ferritina y Kt/V. Se calculó riesgo de mortalidad (tanto por COX como por RF) a 6 meses, 1, 2 y 3 años tras inicio de diálisis. Estudiando la ventaja de resultados de RF sobre regresión de COX: En cuanto a mortalidad en función de situación del paciente en primer mes, la mayor ventaja se observa a mortalidad a 6 meses (aunque superior en todos los rangos); en mortalidad en función de situación en primeros 60 días, mayor ventaja en mortalidad a 1 año; en mortalidad en función de situación en primeros 90 días, mayor ventaja en mortalidad a 6 meses; en mortalidad en función de situación en primeros 120 días, mayor ventaja en mortalidad a 6 meses.

En definitiva, RF respecto a Cox presenta: mayor exactitud y mayor fuerza de predicción (aún con mayor número de variables) y ventaja cuanto al cálculo de riesgo de mortalidad a corto-medio plazo (6 meses - 1 año).

LOS FACTORES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE CALCIFICACIÓN CORONARIA EN PACIENTES CON ERC AVANZADA Y HEMODIÁLISIS

M. CANO MEGÍAS1, P. GUISADO VASCO2, JL. ESPINOSA FIGUEROA1, G. DE LA ARRIBA3, C. ÁLVAREZ4, D. RODRÍGUEZ PUYOL1, H. BOUARICH1

1NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS (ALCALÁ DE HENARES), 2MEDICINA INTERNA. HOSPITAL QUIRÓN SAN CAMILO (MADRID), 3NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO GENERAL DE GUADALAJARA (GUADALAJARA), 4RADIOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS (ALCALÁ DE HENARES)

Introducción: En los pacientes con ERC hay un aumento de la calcificación vascular y de la prevalencia de ateroesclerosis afectando hasta un 60-90% de los pacientes. Se han descrito como factores implicados en el desarrollo de calcificación vascular, la malnutrición, la ateroesclerosis, la disfunción endotelial, la osteodistrofia renal y la diabetes mellitus. Estudios previos han relacionado la intensidad de la calcificación coronaria con parámetros inflamatorios y de metabolismo mineral en esta población.

Métodos: Se diseñó un estudio prospectivo de 138 pacientes (85 en diálisis y 53 con ERC avanzada), en seguimiento en la unidad de Nefrología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias y Universitario General de Guadalajara. Se incluyeron aquellos mayores de 18 años que otorgaron el consentimiento informado. Se realizó un TAC multicorte coronario con sincronismo cardiaco y sin contraste para la determinación no invasiva de CAC, empleando el método de Agatston, en el momento de la inclusión. Se analizó la asociación entre las variables de estudio y la puntuación más elevada de CAC aplicando la r de Pearson, la rho de Spearman o el test de Jonckheere-Terpstra, según estuviera indicado.

Resultados: La prevalencia global de calcificación coronaria en nuestra serie fue del 86,8%. La mediana del CACS era de 600 unidades de Agatston (70-1794). El porcentaje de pacientes en diálisis en el grupo con CAC > 400 U fue de 71,1% (n=59), frente al 28,9% (n=24) en el grupo de CACS < 400 U (X2 9,05, p=0,004). Las variables que presentaron una asociación significativa con un mayor índice de calcificación coronaria fueron: edad (rho=0,39, p<0,001), triglicéridos (rho=0,17, p<0,05), creatinina plasmática (rho=-0,19, p=0,02), aclaramiento de creatinina (rho=-0,22, p=0,03), permanencia en tratamiento renal sustitutivo (rho=0,22, p=0,044), albúmina (r=-0,29, p=0,007), diabetes mellitus (p=0,004) y el antecedente de evento cardiológico previo (p<0,001). No se objetivó asociación entre las alteraciones del metabolismo mineral y el grado de calcificación coronaria

Conclusiones: En nuestra cohorte de pacientes con ERC IV-V, la edad, la presencia de diabetes mellitus, el antecedente de evento cardiológico previo y el tiempo de permanencia en tratamiento renal sustitutivo presentaron una asociación estadística significativa con un CACS más elevado.

SE ASOCIA LA SOBRECARGA HEPÁTICA DE HIERRO CON FIBROSIS HEPÁTICA EN ACIENTES EN HEMODIÁLISIS CRÓNICA QUE RECIBEN HIERRO ENDOVENOSO?

L. CASTILLO ERASO1, S. MONTOLIU2, H. BOIXADERA3, A. PARDO2, M. ROMEU4, M. GIRALT4, J. SOLER5, M. JARIOD6, J. QUER7, A. MARTINEZ-VEA1

1NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAN XXIII (TARRAGONA), 2GASTROENTEROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAN XXIII (TARRAGONA), 3INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN. HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAN XXIII, 4FARMACOBIOLOGIA CELULAR. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE SALUD. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (REUS), 5NEFROLOGÍA. MEDICAL CARE NEPHROLOGY CENTER (REUS), 6SISTEMAS DE INFORMACION. HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAN XXIII, 7GASTROENTEROLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAN XXIII

Introducción: Los pacientes en hemodiálisis crónica (HD) tratados con hierro endovenoso (HE) presentan sobrecarga hepática de hierro. Se desconoce si estos depósitos hepáticos de hierro pueden asociarse a fibrosis hepática (FH).

Objetivo: El objetivo de este estudio fue analizar la presencia de fibrosis hepática evaluada por métodos no invasivos en pacientes en HD crónica tratados con HE.

Materiales y métodos: Se incluyeron 47 pacientes en HD crónica sin hepatopatía asociada que hubieran recibido HE en los últimos 12 meses y que presentaban niveles de ferritina sérica > 500 ng/ml al menos en dos determinaciones consecutivas. El tiempo en diálisis fue 6.2±3.6 años y la dosis de hierro acumulado los últimos 6 años fue de 7436± 3320 mg. Se evaluó la sobrecarga de hierro hepático por resonancia magnética nuclear (RMN) y se analizaron variables demográficas y clínicas, resistencia a insulina (HOMA), niveles de hepcidina, marcadores inflamatorios (PCRus, TWEAK), niveles de CD163 (marcador de activación de macrófagos), marcadores de estrés oxidativo (F2-isoprostanos y metionina sulfóxido) y genes de la hemocromatosis. La presencia de fibrosis hepática fue evaluada por elastografía de transición (ET) y determinación de marcadores séricos indirectos: índices de APRI, FIB4 y Forns.

Resultados: 8 pacientes fueron excluidos por ET no válida. De los 39 pacientes restantes, 25 mostraron sobrecarga de hierro hepático leve y 14 moderada-severa. La ET demostró FH significativa (METAVIR: F3, F4) solo en 4 pacientes; los 35 restantes no mostraron FH (METAVIR: F0/1, F2). Los valores de la rigidez hepática (KPa) evaluados por la ET se correlacionaron con la circunferencia abdominal (r:0,40.p:0,01), glucosa (r:0,33.p:0,04), GGT (r:0,46.p:0,003), CD163 (r:0,49.p:=0,002) y el índice de Forns (r:0,35.p:0,02). No se encontró correlación entre la rigidez hepática y los depósitos hepáticos de hierro por RMN. Un análisis de regresión logística multivariante demostró que el índice de Forns fue la única variable independiente asociada a la rigidez hepática medida por ET: OR 2,72 (IC del 95%: 1,32-5.86).

Conclusiones: Nuestro estudio sugiere que sólo una pequeña proporción de pacientes en HD crónica con sobrecarga hepática de hierro detectable por RMN tienen FH. Es necesaria una mayor cohorte de pacientes en HD y un mayor tiempo de seguimiento para confirmar la ausencia de FH en esta población.

INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO CON HIERRO INTRAVENOSO EN LA REPOLARIZACIÓN CARDÍACA DE PACIENTES EN DIÁLISIS: ESTUDIO DE LA DISPERSIÓN DEL QT (QTD)

MJ. PUCHADES MONTESA1, JJ. GUZMAN HERRERA1, MA. GONZALEZ RICO1, I. JUAN GARCIA1, P. TOMÁS SIMÓ1, P. ZAMBRANO ESTEVES1, I. TORREGROSA MAICAS1

1NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (VALENCIA)

Introducción: El aumento de la QTD es reflejo de la presencia de un trastorno de la repolarización miocárdica y es predictor de arritmias ventriculares malignas. Los pacientes en diálisis pueden sufrir un aumento de la QTD por multitud de causas. Asímismo, la sobrecarga intracelular de hierro en los miocardiocitos puede comprometer su contractilidad e influir en la transmisión del impulso eléctrico, alterando este parámetro.

Pacientes y método: 66 pacientes (42 V/24M) en con edad 65 años (rango 24-95), 37HDF On line (HDFOL); 29 Diálisis Peritoneal (DP) y 30 pacientes con función renal normal (Controles). Excluimos pacientes con bloqueos de rama, fibrilación auricular o con fármacos que interfirieran en la QTD.

Se realizó ECG de 12 derivaciones tras 15 minutos de reposo, Se calculó Qtcorregido: Qtc=Qt / √ RR y QTD = Qtc máximo -Qtc mínimo.

El mismo día se obtuvieron parámetros bioquímicos (electrolitos, hemograma, bioquimica y metabolismo férrico) se calculó la cantidad administrada de hierro intravenoso en el último año (Hierro/año).

En HDFOL todo se realizó antes de la segunda sesión semanal.

Resultados: Grupo HDFOL: QTD: 96,77 ± 40,9 ms, Hierro /año: 2507,7 ± 1678,9 mg; ferritina: 365± 205 mg/dl, transferrina: 164,75 mg/dl; Fe: 48,54 ± 20,5; IST: 23,23 ± 8,9%; Mg: 2,3 ± 0,5 mg/dl; Ca++: 1,06 ± 0,1 mmol/l, K: 4,9 mEq/l Grupo DP: QTD: 54,41 ± 22,1 ms, Hierro /año: 224,13 ± 362,19 mg; ferritina: 294,5 ± 241mg/dl, transferrina:191,7 ± 34,2 mg/dl; Fe: 74,59 ± 22,9; IST: 31,23 ±10,14%; Mg:2,08 ± 0,27 mg/dl; Ca++:1,13 ± 0,06 mmol/l; K: 4,7 mEq/l

Controles: QTD: 46,27 ± 6,4 ms

Mediante ANOVA encontramos diferencias significativas para QTD entre HD y DP (p<0,001) y HD con Controles (p< 0,001) y no significativa (p=0,08) entre DP y controles.

Encontramos correlación significativa entre QTD, la carga de hierro anual (r=0,38; p<0,005) y Ca++ (r=0,33; p=0,008 ), no encontramos significación con el resto de los parámetros estudiados.

Conclusiones: Existe una mayor QTD en la población en diálisis, siendo menor en la población en DP que en HDFOL. La carga de hierro anual se correlaciona con este parámetro pero no con los marcadores séricos del metabolismo del hierro.

El único electrolito que se correlacionó con QTD fue el calcio iónico.

EL SÍNDROME METABÓLICO ES UN FACTOR DE RIESGO DE MORTALIDAD A LARGO PLAZO EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS

A. RINCÓN1, A. PÉREZ-JOSÉ1, A. VEGA1, S. ABAD1, S. CEDEÑO1, I. GALÁN1, N. MACÍAS1, JM. LÓPEZ-GÓMEZ1

1NEFROLOGÍA. H GREGORIO MARAÑÓN (MADRID)

Introducción: El síndrome metabólico (SM) es frecuente en pacientes en hemodiálisis (HD), pero sus consecuencias a largo plazo han sido escasamente estudiadas. Por otro lado, la obesidad en HD ha sido descrita como un factor de epidemiología inversa. El objetivo de este estudio es analizar la prevalencia del SM, factores asociados y su influencia en la mortalidad a largo plazo.

Material y método: Estudio observacional y prospectivo, en el que incluimos 103 pacientes prevalentes en HD (edad 61,0+16,5 años; 59,2% varones; 34% diabéticos; tiempo en TRS 104+114 meses; 38% con antecedentes de trasplante previo). Se analizan datos de filiación, antropométricos, analíticos, características de HD, comorbilidad (Charlson) y de bioimpedancia. Se define el SM con criterios de la ATPIII.

Resultados: 33 pacientes presentaban SM (32%). El SM se asociaba significativamente a mayor edad, comorbilidad, porcentaje de grasa, PCR, fibrinógeno y género femenino, y a menor HDL, albúmina y tejido magro. A los 3 años, el SM es un factor de riesgo independiente de eventos cardiovasculares, pero no tiene relación con la supervivencia. Analizamos los factores metabólicos que pueden influir en la mortalidad global a 6 años y encontramos una mejor supervivencia (p=0,034) en el primer tertil de IMC (2), pero éstos pacientes se asocian también a menor edad y comorbilidad. En el análisis univariante, los pacientes con SM presentan mayor mortalidad que los que no lo tienen (75.8% vs 47.8%, p=0,008). En el análisis multivariante, el SM sigue siendo un factor de riesgo independiente de mortalidad cuando se ajusta por edad, tiempo en diálisis y antecedentes de trasplante (p=0,04). Realizamos también un análisis de Cox multivariante para el porcentaje de tejido magro con respecto al peso y observamos que es un factor de protección independiente de supervivencia ajustado para edad, contenido de grasa y presencia de SM.

Conclusiones: Concluimos que el SM es muy prevalente entre pacientes en HD y constituye un factor de riesgo independiente a largo plazo. En nuestra serie, la obesidad no es un factor protector. Son necesarios estudios para valorar si la intervención sobre los factores asociados al SM es capaz de mejorar la supervivencia en HD.

APLICACIÓN DE UN MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL MANEJO DE LA ANEMIA RENAL EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS

L. BUCALO1, C. BABIERI2, S. ROCA1, JI. TITAPICCOLO2, MS. ROS1, M. ALBALADEJO1, R. RAMOS3, JI. MERELLO3, F. MARI4, M. MOLINA1

1NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA (CARTAGENA), 2CARE VALUE ADVANCED ANALYTICS. FRESENIUS MEDICAL CARE GERMANY (BAD HOMBURG), 3NEFROLOGÍA. NEPHROCARE ESPAÑA (MADRID), 4CARE VALUE E-SERVICES. FRESENIUS MEDICAL CARE GERMANY (BAD HOMBURG)

El control de la anemia en el paciente en hemodiálisis (HD) continua siendo un reto para el nefrólogo. Por un lado, los niveles recomendados por las diferentes guías se manejan en un estrecho rango. Por otro, las dosis de agentes eritropoyéticos (AE) necesarias tienen repercusiones económicas y en morbimortalidad. El objetivo del estudio es evaluar un programa de inteligencia artificial (Anemia Control Model, ACM) en el manejo de la anemia en HD.

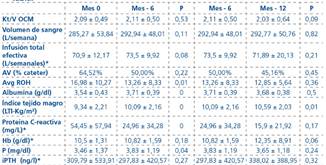

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo en dos centros. Tres fases 6 meses de duración por fase en pacientes en HD. Primera fase con ACM (ACM-1, 213 pacientes). Segunda fase práctica clínica habitual (Control, 219 pacientes). Tercera fase con ACM (ACM-2, 218 pacientes). ACM es 1-modelo que toma los datos clínicos actualizados de pacientes y realiza una predicción sobre hemoglobina en función del agente eritropoyético (AE) y la terapia de hierro y 2-algoritmo que por el uso de estas simulaciones extrae la dosis AE óptima y prescripción de Hierro para alcanzar objetivos hemoglobina y ferritina establecidos. El programa realiza sugerencias que deben ser validadas/rechazadas por el facultativo. Objetivo primario: % de pacientes con Hb en rango (10-12 g/dl), variabilidad (desviación estándar de Hb), dosis de darbepoetina y hierro iv. Análisis estadístico: T-student, W-wilcoxon.

Resultados: Los principales resultados se muestran en la tabla 1. En ACM-1 se realizan 1116 mediciones (62,4% sugerencias aceptadas, 16,1% rechazadas, 21,5% no hay sugerencia). En ACM-2 se realizan 1172 mediciones (81,1% sugerencias aceptadas, 0,1% rechazadas, 18,8% sin sugerencia). Las principales causas de no sugerencia son la falta de datos necesarios durante tres meses previos, ingreso intercurrente y trasfusión.

Conclusiones: ACM es eficaz como herramienta de apoyo al clínico en la toma de decisiones, consiguiendo un mayor% de pacientes en rango y menor variabilidad con un menor consumo de darbepoetina y hierro. Con el paso del tiempo, el clínico aumenta su confianza en el modelo, aumentando el número de sugerencias aceptadas.

PREVALENCIA, PERFIL CLÍNICO Y MANEJO TERAPÉUTICO DE LOS PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR EN TRATAMIENTO CON HEMODIÁLISIS EN ANDALUCÍA

C. SÁNCHEZ PERALES1, T. VÁZQUEZ SÁNCHEZ2, S. ORTEGA ANGUIANO1, D. SALAS BRAVO3, E. VÁZQUEZ R. DE CASTROVIEJO3

1NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO (JAÉN), 2NEFROLOGÍA. HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO (MÁLAGA), 3CARDIOLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO (JAÉN)

La comunicación corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicentrico:

En representación de los investigadores del estudio FAIRC ANDALUCÍA.

Objetivo: Determinar la prevalencia de fibrilación auricular (FA) en la población en hemodiálisis en Andalucía y analizar su perfil clínico y manejo terapéutico.

Método: Solicitamos al Sistema de Información de la Coordinación Autonómica de Trasplantes (SICATA) el número de pacientes en diálisis en Andalucía y distribución por centros. Para el cálculo del tamaño muestral se realizó un muestreo estratificado calculando el número de pacientes pertenecientes a la muestra de forma proporcional al número de pacientes en cada centro. Se asumió una proporción basándonos en trabajos previos en nuestro centro y de la literatura. Solicitamos a los centros de diálisis de cinco provincias realizar un ECG y cumplimentar un cuestionario de comorbilidades, diagnósticos de enfermedad cardiovascular documentada, medicación cardioactiva, antitrombótica, características de la hemodiálisis y el concentrado dializante. Los ECG y el cuestionarios fueron enviados a nuestro hospital para su análisis centralizado.

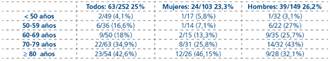

Resultados: 4119 pacientes estaban en tratamiento con hemodiálisis. El tamaño muestral estimado fue de 285 pacientes. Recibimos información completa con ECG de 252 pacientes (88,4% de los solicitados). Edad: 65,3±16,4 años, 59% hombres, 38,1% Diabéticos. Diálisis en hospital 43,7%. En el momento del estudio 117 pacientes (46,4%) tenían ≥70 años de edad. La prevalencia de FA fue 25% de los pacientes (n=63). Los que presentaban FA tenían más edad que los que estaban en ritmo sinusal (RS):75,1±10 vs 62,6±17 años, p: 0,000. Sin diferencias estadísticas en diagnósticos de diabetes, hipertensión o enfermedad cardiovascular documentada, portador de catéter para diálisis, tipo de hemodiálisis, nº diálisis/ semana y dializante (sodio, calcio, potasio y bicarbonato) entre pacientes en FA y en RS. El score CHA2DS2VASc de los pacientes con FA fue 3,5±1,5; el HASBLED: 2,9±0,6. Un paciente tenía CHAD2D2SVASc de 0 y cuatro de 1. En el momento del estudio 41,3% de los pacientes con FA estaban con Acenocumarol y 52,3% lo habían estado en algún momento. El 41,2% de los pacientes estaban con antiagregantes y 17,5% sin tratamiento antitrombótico.

Conclusiones: 1) La FA constituye un problema clínico de primer nivel en las Unidades de Hemodiálisis. 2) Establecer la relación riesgo-beneficio de la terapia antitrombótica es un auténtico reto. 3) La realización de estudios controlados se hace cada vez más necesaria.

REDUCCIÓN EN LA VARIABILIDAD DEL HEMOGLOBINA EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS MEDIANTE UN MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

F. MORESO1, R. RAMOS2, C. BARBIERI3, L. RIBERA1, A. FERNANDEZ-ROBRES1, J. SOLER1, J. MORA-MACIA1, F. BARBOSA1, J. SOLER1, J. AGUILERA1

1FMC SERVICES CATALUNYA. FMC SERVICES CATALUNYA (BARCELONA), 2FMC-NEPHRO CARE ESPAÑA. FMC-NEPHRO CARE ESPAÑA (MADRID), 3FRESENIUS MEDICAL CARE. FRESENIUS MEDICAL CARE (BAD HOMBURG)

Introducción: El tratamiento de la anemia en los pacientes en hemodiálisis (HD) con agentes eritropoyéticos (AES) y hierro se efectúa siguiendo algoritmos clínicos que no tienen en cuenta la variabilidad en la respuesta al tratamiento, el cual puede asociarse a oscilaciones no deseables en los niveles de hemoglobina. El objetivo es evaluar si la utilización de un algoritmo matemático (Modelo de Control de la Anemia, MCA) permite mejorar la variabilidad de la hemoglobina en los pacientes en HD.

Pacientes y métodos: MCA es una aplicación de software basada en un modelo de inteligencia artificial para simular la respuesta al tratamiento que ofrece cada mes una dosis recomendada de AE y hierro. Se evalúan los pacientes en HD en las Unidades FMC de Cataluña donde se implantó el MCA en noviembre 2014. Se han definido 2 periodos: control (noviembre 2013 a octubre 2014) e intervención (noviembre 2014 a octubre 2015). El objetivo primario es evaluar el control de la anemia teniendo en cuenta el porcentaje de pacientes en rango (10-12 g / dL) y la variabilidad de la hemoglobina.

Resultados: Se han evaluado 1.265 y 1.276 pacientes en cada periodo. Las características clínicas de los dos periodos no son diferentes. Durante el período de intervención un 81% de las recomendaciones del MCA fueron aceptadas. En el período de intervención se ha producido una reducción de las determinaciones de hemoglobina> 12 g / dL (7.5% vs. 18.6%), un aumento de las determinaciones en rango (74.6% vs. 66.3%), un leve incremento de las determinaciones <10 g / dL (17.6% vs. 15.6%) y una disminución en la variabilidad de la hemoglobina (0.90 ± 12:35 vs.1.03 ± 12:38). Estos cambios analíticos se han asociado a menores requerimientos de AE (230 vs.170 UI / kg / mes) y hierro (1.7 vs. 1.3 mg / kg / mes).

Conclusiones: La aplicación del MCA contribuye a reducir la variabilidad en los niveles de hemoglobina en los pacientes tratados con AES y hierro y permite aumentar el porcentaje de pacientes que se encuentran en rango de hemoglobina.

SOBREHIDRATACIÓN, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y BIOIMPEDANCIOMETRÍA: IMPACTO ECONÓMICO EN UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS

A. NAVA1, H. SANTANA1, A. GONZÁLEZ1, C. ESCAJA1, J. DIEGO1, B. ANDRÉS1, H. DÍAZ1, J. GRANDE1, F. HERRERA1, F. CASQUERO1

1NEFROLOGÍA. HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA (ZAMORA)

Introducción: La hipertensión arterial (HTA) es uno de los factores de riesgo cardiovascular modificable más prevalente en los pacientes incidentes en diálisis. En ellos, la expansión crónica de volumen, probablemente sea el principal mecanismo implicado en el mantenimiento de la HTA. La bioimpedancia es un método utilizado en la evaluación de la composición corporal y el estado hídrico de los pacientes en diálisis, e indirectamente, para ajustar el peso seco (PS) de estos enfermos.

No obstante, conviene recordar el concepto de “lag phenomenon”, que está definido por el retraso en la reducción de la presión arterial (PA) después de la normalización del volumen extracelular, que puede demorarse varias semanas.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, prospectivo de pacientes incidentes en nuestra Unidad de Hemodiálisis (HD), desde Enero de 2013 a Diciembre de 2015 (n=24). Se recogieron el número, tipo y precio de los antihipertensivos utilizados, la PA y el PS, tanto al iniciar la HD, como a los 6 meses. Para el ajuste del PS se utilizó la bioimpedanciometría espectroscópica, con el monitor BCM® (Fresenius). Análisis estadístico con SPSS 17.0 mediante ANOVA de medidas repetidas con prueba de contrastes intrasujetos.

Resultados: La edad media fue de 71,8 ± 11,9 años, y 18 eran varones (75%).

Las medias de PAS/PAD fueron: al iniciar la hemodiálisis, 155,7 ± 17,1 / 78,4 ± 13,4 mmHg; y a los 6 meses, 135,7 ± 12,8 / 69,7 ± 10,3 mmHg, respectivamente. Además, las PA al iniciar la hemodiálisis fueron significativamente superiores con respecto a las tomadas a los 6 meses (p≤0.001).

La media de la diferencia del PS observada en el periodo del estudio fue de -4,5 ± 6,14 Kg.

En relación al número de hipotensores al finalizar el estudio: 7 enfermos (29,2%) suspendieron 1 fármaco, 12 (50%) suprimieron 2, 3 (12,5%) eliminaron 3 y 2 pacientes (8,3%) suspendieron 4 fármacos.

El ahorro farmacológico medio mensual/paciente, a partir del sexto mes de comenzar la HD, fue de 19,56 ± 11,2 €, estimando un ahorro anual/paciente de 234,7 ± 134,1 €.

Conclusiones: El control de la HTA mediante el ajuste del PS conlleva una disminución del gasto farmacológico en relación al uso de fármacos antihipertensivos. La clave para el tratamiento de la HTA en los pacientes dializados es el control del volumen extracelular. La bioimpedanciometría espectroscópica es una técnica útil para estimar la sobrehidratación de estos enfermos, y puede facilitar el manejo de la HTA.

RESULTADOS TRAS LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL CALCIO EN EL BAÑO DE DIÁLISIS EN NUESTRA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS

ME. PALACIOS-GÓMEZ1, SA. GARCÍA-MARCOS1, IM. VILLEGAS-PÉREZ1, MA. MARTÍN-GÓMEZ1

1NEFROLOGÍA. HOSPITAL DE PONIENTE (EL EJIDO (ALMERÍA))

Introducción: Actualmente se preconiza que la prescripción del Calcio del baño de diálisis (Cad) se realice de forma individualizada basándose en valores de Calcio (Ca) pre y post diálisis (HD), para mejorar o mantener la situación del metabolismo fosfocálcico.

Con esa finalidad en nuestra unidad iniciamos la determinación de Ca-postHD. El objetivo del presente estudio es valorar los cambios en la prescripción Cad y analizar los cambios en los parámetros del metabolismo óseo-mineral (MOM) consecuentes.

Material y métodos: Realizamos medida de Ca-postHD bimensualmente a todos los pacientes de nuestra unidad y los seguimos durante 6 meses.

Analizamos el balance Ca intradiálisis (diferencia entre Ca-postHD y Ca-preHD) y estudiamos si hubo cambios en la prescripción del baño según dicho balance y si eso modificaba parámetros del MOM. Para eso recogimos valores de calcio, fósforo, paratohormona y fosfatasa alcalina pre HD, así como la concentración de Cad y el tratamiento con captores, paricalcitol y cinacalcet, de forma retrospectiva (6 meses antes de medir Ca-postHD) y prospectivamente (6 meses tras medir Ca-postHD).

Resultados: Tras la primera determinación de Ca-postHD, observamos un balance positivo de Ca en un 68.3% de los pacientes, con ganancia media de 1.46 + 1.07mEq/l. Estos resultados nos llevaron a disminuir el Cad de forma progresiva. Al completar los 6 meses el balance de Ca seguía siendo positivo en un 92.9%, pero con ganancias inferiores (0.91 + 0.71 mEq/l).

Como cabía esperar, el balance de Ca se vio afectado por la el cambio de dializado (Lambda de Wilks p=0.009), encontrando diferencias significativas a partir de la tercera determinación (p=0.027).

Al comparar los datos analíticos de los 6 meses antes y después, solo encontramos diferencias en el Ca preHD que pasó de 9.01 a 9.2 (p<0.001). No hubo diferencias en el tratamiento.

Para ver si el cambio en el Cad afectaba a los parámetros del MOM, subdividimos a los pacientes en dos grupos, A sin modificación el baño y B con cambio en el baño, y comparamos las distintas determinaciones.

En el grupo A encontramos un Ca al finalizar el estudio más alto (p 0.001) y en el grupo B un aumento leve pero significativo de PTH (p 0.024) y en la prescripción de captores (p 0.011).

Conclusiones: La determinación rutinaria de Ca-postHD permite individualizar el baño, evitando así balances elevados de Calcio y no colleva cambios importantes en los parámetros del MOM ni en el tratamiento.

NIVELES ELEVADOS DE ALDOSTERONA SÉRICA EN PACIENTES EN DIÁLISIS. ¿ESTAMOS INFRAUTILIZANDO LOS BLOQUEANTES DEL SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA ALDOSTERONA EN DIÁLISIS?

MJ. FERNÁNDEZ-REYES1, S. VELASCO BALLESTEROS1, C. GUTIERREZ MARTIN1, MJ. GONZALEZ VILLALBA2, M. HERAS BENITO1, A. MOLINA ORDÁS1, R. CALLEJAS MARTINEZ1, A. RODRIGUEZ GOMEZ1, L. CALLE GARCIA1, V. LOPES3

1NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO SEGOVIA (SEGOVIA), 2ANÁLISIS CLÍNICOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ (MADRID), 3CENTRO DE DIÁLISIS LOS OLMOS. FRIAT (SEGOVIA)

Introducción: Los niveles de aldosterona sérica (AS) se correlacionan con riesgo cardiovascular (CV) en población general y en pacientes con enfermedad renal crónica. Actualmente sabemos que la AS ejerce efectos directos nocivos sobre el sistema vascular y el corazón. Existen pocos trabajos que midan los niveles de AS en pacientes en diálisis y su relación con la activación del sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA)

Objetivo: Analizar los niveles de AS en un grupo de pacientes estables en diálisis y su relación con el tipo, dosis o tiempo en diálisis. Como objetivos secundarios analizaremos y si los niveles de AS se correlacionan con patología CV preexistente, con la Tensión Arterial (TA) y con el uso o no de fármacos bloqueantes del SRAA (BSRAA).

Material y métodos: Determinamos AS en 102 pacientes estables en diálisis: 81 en hemodiálisis (HD) y 21 en diálisis peritoneal (DP), edad media 71.4±12 años, 54.9% varones, 29.4% diabéticos, tiempo en diálisis 59.3±67 meses. Coincidiendo con ello se hace una evaluación clínica y se registran características de diálisis, co-morbilidad, TA y medicación hipotensora. En un subgrupo de 44 pacientes en HD sin BSRAA se mide actividad de renina plasmática (ARP) y agua extracelular (ECW) por bioimpedancia.

Resultados: La media de AS es 72,6±114,9 ng/dl (vn 1.17-23.6 ng/dl) con una mediana 28.5 (0.97-690). El 57,8% de los pacientes tiene niveles por encima de los valores normales y sólo 2 pacientes los tienen disminuidos. Los niveles de AS no se relacionaron con el tiempo o dosis de diálisis. No encontramos diferencias en los niveles de AS entre pacientes en DP y HD. 25 pacientes estaban en tratamiento con BSRAA y tienen niveles de AS significativamente menores. Sólo el 21% de pacientes con insuficiencia cardiaca y el 19.2% de pacientes con cardiopatía isquémica utilizan BSRAA. Existe una correlación inversa entre los niveles de AS y la TA sistólica y directa con la ARPpero no con ECW. En el análisis de regresión logística para ver los factores determinan niveles de AS superiores a la mediana la TA sistólica fue la única variable que entró en el modelo (OR 0.97, 95% IC 0.95-0.99, p=0.022).

Conclusiones: Un alto porcentaje de pacientes en diálisis tienen elevados los niveles de AS. Los niveles de AS no relacionaron con el tipo dosis o tiempo en diálisis. La elevación de la AS se debe fundamentalmente a disminución de TA sistólica y activación del SRAA. Nosotros estamos infrautilizando los BSRAA en pacientes con antecedentes de cardiopatía pese a que su uso disminuyen los niveles de AS.

VALOR PREDICTIVO DE MORTALIDAD MEDIANTE EL SEGUIMIENTO CONTINUO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD DE LAS CLÍNICAS DE FRESENIUS MEDICAL CARE DE CASTILLA Y LEÓN

M. SANTOS HERRERA1, P. HIDALGO GARCIA1, JI. MERELLO GODINO2, R. RAMOS SANCHEZ2, J. VARAS2, S. CASTELLANO GASCH2, S. UTA3, M. LISSETTE VILCA4, MA. ROMERO3, D. MORENO VEGA5

1CENTRO DIALISIS VALLADOLID. FRESENIUS MEDICAL CARE (VALLADOLID), 2DIRECCION MEDICA. FRESENIUS MEDICAL CARE (MADRID), 3CENTRO DE DIALISIS LEON. FRESENIUS MEDICAL CARE (LEON), 4CENTRO DE DIALISIS ASTORGA. FRESENIUS MEDICAL CARE (ASTORGA), 5CENTRO DE DIALISIS ARANDA DE DUERO. FRESENIUS MEDICAL CARE (ARANDA DE DUERO)

Introducción: Un objetivo clave en las unidades de hemodiálisis es garantizar la calidad de vida de los pacientes. Nuestra finalidad fue estudiar la evolución temporal de los distintos indicadores relacionados con el tratamiento dialítico y el estado analítico en pacientes fallecidos. De esta manera se intentó dilucidar cuál de ellos cambia meses antes del exitus.

Material y métodos: Se estudiaron los exitus entre junio 2014 y diciembre 2015 en los Centros de Diálisis de Castilla y León de Fresenius Medical Care: 62 pacientes con edad media de 79 años, 58% hombres, 27% nefropatía diabética.

Se recogieron datos de diálisis, de laboratorio y de bioimpedancia en el mes de fallecer (mes 0), a los 6 y a los 12 meses antes de la fecha del desenlace. Analizamos dos periodos: periodo 1 (mes0-6) y periodo 2 (mes 6-12). Se realizó estudio estadístico para muestras pareadas T-Student y McNemar.

Resultados: En el periodo 2 se observó un descenso significativo en los niveles medios de índice tejido magro (ITM) En el periodo 1 se observó de nuevo un descenso significativo en los niveles medios de ITM además de albúmina y fósforo con un aumento significativo en los niveles de proteína C reactiva y sobrehidratación relativa. TABLA

Conclusiones: Destacamos la importancia del índice de tejido magro como valor predicitivo de mortalidad, incluso de forma más precoz que los valores analíticos. De esta forma confirmamos la utilidad del a bioimpedancia espectroscópica.

En los seis meses previos al exitus detectamos otros parámetros predictivos de mortalidad muy relacionados con el síndrome de malnutrición inflamación y aterosclerosis (MIA), así como con la sobrehidratación.

La valoración periódica de estos indicadores resulta interesante para reconocer aquellos factores modificables para que nuestra actuación reduzca la morbimortalidad de los pacientes en hemodiálisis.

FACTORES ASOCIADOS AL DEPÓSITO HEPÁTICO DE HIERRO ESTIMADO POR RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES EN HEMODIALISIS CRÓNICA QUE RECIBEN SUPLEMENTOS DE HIERRO ENDOVENOSO

L. CASTILLO ERASO1, H. BOIXADERA2, M. ROMEU3, M. MUÑOZ CORTES3, J. SOLER4, M. JARIOD5, A. MARTINEZ-VEA1

1NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII (TARRAGONA), 2INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN. HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII (TARRAGONA), 3FARMACOBIOLOGIA CELULAR. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE SALUD.. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (REUS), 4NEFROLOGÍA. MEDICAL CARE NEPHROLOGY CENTER (REUS), 5SISTEMAS DE INFORMACIÓN. HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII (TARRAGONA)

Introducción: Los pacientes en hemodiálisis (HD) crónica que reciben hierro endovenoso (HE) pueden presentar sobrecarga hepática de hierro. Los factores predictores de la sobrecarga hepática de hierro en estos pacientes no están bien definidos.

Objetivo: El objetivo de este estudio fue identificar los factores que pueden estar asociados al depósito hepático de hierro en esta población.

Materiales y metodos: Se estudió la relación entre el tratamiento con HE y el depósito hepático de hierro evaluado por resonancia magnética (RMN) en un grupo de 56 pacientes en HD crónica (≥12 meses), que hubieran recibido HE en los últimos 12 meses y que presentaban niveles de ferritina sérica >500 ng/ml al menos en dos determinaciones consecutivas. Se estudiaron variables demográficas y clínicas, marcadores séricos férricos convencionales y niveles de hepcidina, resistencia a la insulina (HOMA), marcadores inflamatorios (PCRus, TWEAK), marcadores de estrés oxidativo (F2-isoprostanos y metionina sulfóxido), y genes de la hemocromatosis.

Resultados: 9 pacientes fueron excluidos por RMN no válida. 29 pacientes mostraron sobrecarga hepática de hierro leve (73.4±20.2 umol/g) y 18 moderada o severa (200 ± 35.9 umol/g). Factores demográficos y clínicos como el género (femenino), niveles de ferritina y hepcidina, la dosis de hierro acumulado en los últimos seis años y el uso de estatinas se correlacionaron con el depósito hepático de hierro. No se observó ninguna correlación entre los marcadores de estrés oxidativo y de inflamación con los depósitos hepáticos de hierro. Un análisis de regresión logística multivariante demostró que el uso de estatinas fue la única variable independiente asociada al depósito hepático de hierro: OR 4,12 (IC del 95%: 1,01-16.75).

Conclusiones: La sobrecarga hepática de hierro está presente en la mayoría de pacientes en HD que reciben HE, aunque sólo un 38% presentan sobrecarga moderada o severa. Los marcadores séricos férricos convencionales no son buenos indicadores de la presencia de depósitos hepáticos de hierro. El estado inflamatorio y el estrés oxidativo no se correlacionan con la sobrecarga hepática de hierro. El tratamiento con estatinas tiene un efecto protector frente a la sobrecarga de hierro hepático en estos pacientes; el mecanismo de esta asociación es desconocido y requiere una evaluación adicional.

RETIRADA DE DIALISIS: CAUSA DE MORTALIDAD A LO LARGO DE UNA DÉCADA (2004-2014)

C. MON MON1, M. ORTIZ LIBRERO1, JC. HERRERO BERRON1, M. SANCHEZ SANCHEZ1, O. ORTEGA MARCOS1, I. RODRIGUEZ VILLARREAL1, A. OLIET PALA1, RE. CAMACHO JUAREZ1, S. BARANYI1, AI. VIGIL MEDINA1

1NEFROLOGÍA. HOSPITAL SEVERO OCHOA (LEGANES (MADRID))

Introducción: La mayor edad y comorbilidad de los pacientes que inician diálisis hace que el nefrólogo se tenga que plantear cada vez con más frecuencia la retirada de diálisis. En los registros autonómicos de enfermos renales españoles, hasta 2014, no se hace referencia a la mortalidad asociada a la retirada de diálisis. En registros internacionales (Canadian Register, USRDS,…), se reconoce una mortalidad elevada por esta causa (próxima al 25%) desde hace años.

Objetivos: Estudiar la mortalidad en nuestra unidad de diálisis entre 2004-2014, focalizándonos en el papel de la retirada de diálisis.

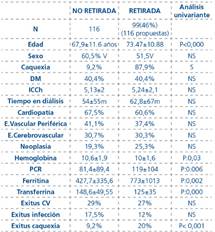

Material y métodos: Recogimos retrospectivamente la mortalidad en nuestra unidad de HD durante 10 años. Durante este periodo fallecieron 215 pacientes. Se analizaron parámetros clínicos, bioquímicos (analítica más próxima a la fecha de éxitus con 1 mes de periodo máximo) y causas de mortalidad. Se definió caquexia como astenia y pérdida de peso progresiva, encontrando este síndrome en 156 pacientes. Se propuso retirada de diálisis a 116 pacientes (54%), de los que aceptaron 99 (46%). Se definió la muerte por retirada de diálisis como aquella que ocurría 72 horas después de la última diálisis.

Resultados:

Estudio univariante (ver tabla).

En el análisis de regresión logística los factores que se asociaron a RD fueron: mayor edad, presencia de caquexia y niveles más elevados de ferritina.

Conclusiones:

En el 46% (99 p) de los pacientes que fueron éxitus en nuestra unidad se realizó retirada de diálisis. Esta fue responsable de la muerte en el 23% de los casos (23 pacientes), un 10.6% de la mortalidad global. El resto (76 pacientes) fallecieron de los procesos que habían condicionado su retirada.

La RD se realizó fundamentalmente en pacientes de edad avanzada y caquécticos, con datos analíticos de malnutrición-inflamación.

UTILIDAD DE LA BIOIMPEDANCIA ESPECTROSCÓPICA EN LA PREDICCIÓN DE EVENTOS Y MORTALIDAD CARDIOVASCULAR EN PACIENTES DE HEMODIÁLISIS

R. PÉREZ MORALES1, A. JIMÉNEZ SOSA2, J. DONATE CORREA3, E. MARTÍN NÚÑEZ3, N. PÉREZ DELGADO4, M. MUROS FUENTES4, A. LÓPEZ MONTES5, M. MARTINEZ VILLAESCUSA6, JF. NAVARRO GONZALEZ7

1NEFROLOGÍA. HOSPITEN (TENERIFE), 2UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS (TENERIFE), 3UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA (TENERIFE), 4SERVICIO DE ANÁISIS CLÍNICO. HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA (TENERIFE), 5NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ALBACETE (ALBACETE), 6NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ALBACETE (ALBACETE), 7NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA (TENERIFE)

La sobrehidratación es un predictor independiente de mortalidad en pacientes de hemodiálisis (HD), existiendo una relación entre los cambios de la distribución del agua corporal con otros predictores de mortalidad, como la troponina T (cTnT), el N-terminal proBNP (NT-proBNP) y la Proteína C Reactiva (PCR). La bioimpedancia espectroscopica (BIS) sirve para determinar la composición corporal y ha sido validada con métodos gold standard, tanto en población sana como en pacientes de HD. Se ha demostrado la asociación entre el índice agua extracelular/ agua corporal total (ECW/TBW) post-diálisis medido por bioimpedancia y los niveles de cTnT y NtproBNP. El objetivo principal de nuestro trabajo ha sido estudiar la utilidad de la BIS en la predicción de eventos y mortalidad cardiovascular y global en pacientes en HD.

Realizamos un estudio de cohorte exploratorio donde se incluyeron 60 pacientes prevalentes en HD, clínicamente estables, con medición basal de BIS, y en los que se determinaron parámetros analíticos, clínicos y demográficos. El tiempo medio de seguimiento fue de 30.5 meses (IQ P25-P75: 17.25-34 meses), registrándose los siguientes eventos: exitus (cardiovascular y no cardiovascular), trasplante renal, traslado de centro, ingresos de causa cardiovascular y eventos cardiovasculares sin ingreso. El 73.3% de los pacientes incluidos eran hombres, edad media 71.8±11.4 años, 55% diabéticos, 83.3% hipertensos y 41.7% con nefropatía diabética. Fallecieron 28 pacientes, 71.4% varones y 57.1% diabéticos, con una edad media de 76.2±9.9. No hubo relación entre los niveles de NT-proBNP y TropT con la mortalidad. Los fallecidos mostraban valores inferiores de TBW y agua intracelular (ICW), y respecto al índice ECW/TBW, valores superiores tanto precomo post-diálisis (p=0.052 y p<0.01, respectivamente). La capacidad predictiva del índice ECW/TBW post-diálisis para la mortalidad global mostró un área bajo la curva ROC de 0.71 (IC 95%, 0.57-0.81; p<0.01), con un punto de corte de mayor sensibilidad (57%) y especificidad (78%) de 0.5023. Para la mortalidad cardiovascular, el área bajo la curva ROC fue del 0.66 (IC 95%, 0.52-0.77; p<0.05), con un punto de corte de de mayor sensibilidad (100%) y especificidad (31%) de 0.4713. La velocidad de eventos aumenta de forma significativa cuando el valor del índice ECW/TBW es igual o mayor a 0.5023.

En conclusión, en nuestro estudio, la sobrehidratación determinada mediante BIS muestra relación con la mortalidad en pacientes en HD, relación no observada con biomarcadores como NT-proBNP y TropT. El índice ECW/TBW post-diálisis puede ser útil como herramienta de predicción de mortalidad global y cardiovascular en estos pacientes.

LA HEMOGLOBINA RETICULOCITARIA COMO AYUDA EN LA PRESCRIPCIÓN DE HIERRO EN HEMODIÁLISIS

MA. PINEDO OLAVARRÍA1, J. VARAS GARCÍA2, S. HILLEBRAND ORTEGA1, A. CIVES MUIÑO3, MA. FERNÁNDEZ SOLÍS4, F. RÍOS MORENO5, J. CONTRERAS RÍOS6, D. MORENO VEGA7, JI. MERELLO GODINO2, R. RAMOS SÁNCHEZ2

1NEFROLOGÍA. FRESENIUS MEDICAL CARE (BILBAO), 2DIRECCIÓN MÉDICA. FRESENIUS MEDICAL CARE (MADRID), 3NEFROLOGÍA. FRESENIUS MEDICAL CARE (PLASENCIA), 4NEFROLOGÍA. FRESENIUS MEDICAL CARE (VILLANUEVA DE LA SERENA), 5NEFROLOGÍA. FRESENIUS MEDICAL CARE (MADRID), 6NEFROLOGÍA. FRESENIUS MEDICAL CARE (ANTEQUERA), 7NEFROLOGÍA. FRESENIUS MEDICAL CARE (ARANDA DE DUERO)

Introducción: Las Guías clínicas mantienen la ferritina e ISAT como referencia para la ferroterapia, aun reconociendo sus limitaciones por su condición de reactante de fase aguda y la cercanía a la administración respectivamente. Parámetros como Hemoglobina reticulocitaria (HbR), Hepcidina y% de Hematíes hipocromos, por sus dificultades técnicas o fiabilidad, no han conseguido hacerse valer en el manejo del hierro entre los Nefrólogos. Nuestro objetivo fue evaluar HbR como parámetro para la ferroterapia en Hemodiálisis.

Material y Método: Estudio transversal en 64 pacientes prevalentes en nuestra Clínica de Bilbao (ene/marzo-2016) cuya ferroterapia se pauta en función de la HbR. Se midieron datos demográficos, HbR, Hemograma, Ferritina, ISAT, PCR,% de catéteres. Se utilizó el análisis de curva ROC para determinar un valor cut-off de HbR para la ferroterapia comparándolo con ferritina e ISAT. Se comparó la cohorte de pacientes en función del punto de corte obtenido para la HbR.

Resultados: La evaluación mediante curvas ROC resultó significativa para los tres parámetros, generando valores de cut-off, con máximos valores conjuntos de especificidad y sensibilidad, de 32 (pg-HbR), 25 (%-ISAT) y 550 (ng/mL-Ferritina). El análisis comparativo de los pacientes en función del valor de corte calculado para la HbR reveló diferencias significativas para ISAT, VCM, HCM, CHCM, pero no para Ferritina y PCR. Si bien en el grupo de HbR<32 pg, los pacientes por debajo de la mediana de ferritina, presentaban PCR inferior.

Conclusiones: La HbR es un buen indicador para guiar el tratamiento de hierro intravenoso en pacientes en HD. La HbR puede ser de especial utilidad para discriminar la elevación de la ferritina por causa inflamatoria. Son necesarios futuros ensayos clínicos en los que se tenga en cuenta la HbR junto con los parámetros tradicionales para el manejo del hierro.

NO ENCONTRAMOS ASOCIACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE ERITROPOYETINA EN PLASMA Y LA HIPERTENSIÓN EN LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS

MG. URIOL RIVERA1, S. CABELLO PELEGRÍN1, M. LUQUE RAMIREZ2, CR. BARRAZA JIMÉNEZ1, JM. GASCÓ COMPANY1, SC. JIMÉNEZ MENDOZA1, G. GÓMEZ MÁRQUES1, AM. PÉREZ-ARAGÓN SÁNCHEZ1, MA. MUNAR VILA1

1NEFROLOGÍA. HOSPITAL SON ESPASES (PALMA DE MALLORCA), 2ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL (MADRID)

Introducción: El efecto hipertensiogénico de los agentes estimuladores de la eritropoyesis (AEE) es bien conocido, pero si ese efecto guarda relación con los niveles de eritropoyetina en plasma (EPO) sigue siendo desconocido.

El objetivo del estudio es evaluar la asociación entre las dosis de AEE y los niveles de EPO con la tensión arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD) en los pacientes en hemodiálisis crónica.

Métodos: Se trata de un análisis post-hoc del estudio MIR-EPO (EudraCT: 2009-015511-40). Se incluyeron pacientes con niveles de hemoglobina (Hb) estables y sin cambios en su tratamiento antihipertensivo.

Los suplementos de hierro y los AEE se administraban para mantener la Hb entre 10.5 y 12.0 g/dl y el índice de saturación de transferrina ≥20%. Tras 3 meses de periodo de titulación, se determinó los niveles de EPO en dos tiempos (mes 3 y mes 6). Los análisis de correlación se utilizaron para explorar posibles asociaciones entre requisitos de AEE y niveles de EPO con la TAS y TAD. La dosis de AEE se expresó como la Dosis Diaria Definida (DDD). Los AEE se administración en el momento de la desconexión. La tensión arterial se determinó como la media en el período predialítico, postdialítico e intradialítico

Resultados: Se incluyeron un total de 24 pacientes. La Hb, el hematocrito y la DDD no experimentaron cambios durante el estudio. LA TAS y los niveles de EPO se incrementaron al finalizar el estudio con respecto a los niveles basales (media: 133 vs 138 mmHg, P = 0.04 y media: 10.1 vs 16.4 mUI/ml, P <0.01, respectivamente). Los valores de TAD no mostraron cambios significativos durante el estudio. Se observó una correlación significativa entre las DDD y la TAS en el mes 3 y en el mes 6 (r: 0.37, P = 0.04 y r: 0.46, P < 0.01) mientras que no hubo ninguna asociación significativa entre los valores de DDD, TAD y niveles de EPO en ninguna evaluación. Los cambios medios en TAS y TAD no se correlacionaron con cambios ni en niveles de EPO ni en DDD a lo largo del estudio. Al finalizar el estudio, los 6 pacientes no tratados con AEE (por protocolo) no mostraron cambios significativos en TAS ni en TAD.

Conclusiones: Los niveles plasmáticos de EPO y sus cambios no se relacionaron con la presión arterial. Sin embargo, las dosis de AEE correlacionaron con la TAS pero sólo en el momento de la administración, lo que sugiere un efecto agudo hipertensiogénico de esta droga.

LINFOCITOS CD19: ¿LA NUEVA ALBÚMINA? COMO MARCADOR DE MORTALIDAD DE LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS

L. MOLINA1, E. MORALES1, L. ALLENDE2, E. GUTIÉRREZ1, LE. RAMOS1, E. HERNÁNDEZ1, M. PRAGA1

1SERVICIO DE NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE (MADRID), 2SERVICIO DE INMUNOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE (MADRID)

Introducción: Los pacientes en hemodiálisis (HD) presentan alteraciones cualitativas y cuantitativas de los factores mediadores del sistema inmune. En los últimos añosse ha descrito que los linfocitos juegan un papel en la génesis de la arteriosclerosis. Sin embargo, existe poca información sobre la influencia del sistema inmune en la morbimortalidad de los pacientes en HD.

Objetivo: Analizar la influencia del valor de las poblaciones linfocitarias sobre la mortalidad en HD y crear un score de predicción de mortalidad incluyendo los linfocitos CD19.

Material y métodos: Estudio observacional y prospectivo que analizó la influencia de las distintas poblaciones linfocitarias (linfocitos totales, linfocitos T, B y Natural Killer (NK)) sobre la mortalidad en los pacientes de unidad de HD. Se generó un score de mortalidad que incluía las siguientes variables: índice de Charlson ≥7, Kt/V <1.2, albúmina < 3.5 g/dl, trasplante renal previo y linfocitos CD19 < 100 células/mm3.

Resultados: Se analizaron 104 pacientes (51% varones) con una edad media de 64±15 (54-78) años. El 31% tenían un trasplante previo, 26% patología tumoral, 31% eran diabéticos y un 22% infección por VHC. El índice de Charlson medio fue de 6.5±2.7 (5-8) y el tiempo medio en HD fue de 57±76 (8-83) meses. La distribución de las poblaciones linfocitarias fue: linfopenia absoluta (< 1200 células/mm3) en 45% de los casos, CD3 (< 850 células/mm3) 40%, CD4 (< 500 células/mm3) 37%, CD8 ( < 160 células/mm3) 11%, CD56 (< 100 células/mm3) 9% y CD19 (< 100 células/mm3) 58% de los pacientes. El seguimiento fue de 23.8±17 (7-38) meses. Fallecieron durante el seguimiento 48 pacientes (46%) y se trasplantaron 28 (30%). Las causas más frecuentes de exitus fue cardiovascular en un 40%, infecciosa 31% y tumoral 13%. En el análisis univariable de mortalidad resultaron significativas, la edad >75 años, el índice de Charlson ≥7, Kt/V <1.2, albúmina < 3.5 g/dl, trasplante previo, linfopenia de los CD19 y NK. Al aplicar nuestro score de mortalidad, aquellos pacientes con una puntuación de < 3 suponía una mortalidad de 26%, una puntuación 3-5 mortalidad de 59% y una puntuación ≥6 una mortalidad de 82% a los 5 años de seguimiento, p < 0.01.

Conclusiones: La linfopenia CD19 es un nuevo marcador de mortalidad independiente del resto de factores clásicos en los pacientes en HD. Aunque son necesarios más estudios para verificar estos hallazgos, la realización de un score que incluya este tipo de linfocitos puede suponer una nueva herramienta en el pronóstico de nuestros pacientes.

VALIDACIÓN ESCALA PREDICTIVA DE MORTALIDAD AROII EN UNA COHORTE DE PACIENTES INCIDENTES EN HEMODIÁLISIS

MC. JIMÉNEZ HERRERO1, S. POLANCO CANDELARIO1, E. DAVÍN CARRERO1, L. PIQUERO CALLEJA1, PJ. LABRADOR GÓMEZ1, S. GONZÁLEZ SANCHIDRÍAN1, JP. MARÍN ALVÁREZ1, JM. SÁNCHEZ MONTALBÁN1, S. GALLEGO DOMINGUEZ1, JR. GÓMEZ-MARTINO ARROYO1

1NEFROLOGÍA. H.SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (CÁCERES)

Introducción: El objetivo de nuestro estudio ha sido validar la escala de mortalidad de “the second Analyzing Data, Recognizing Excellence and Optimizing Outcomes cohort (AROii)en nuestra cohorte de pacientes incidentes en hemodiálisis.

Material y métodos: Incluimos todos los pacientes incidentes en nuestra área entre el 1 de Enero de 2012 y 31 de Diciembre de 2014.Calculamos riesgo de mortalidad al año y dos años según la escala predictiva de mortalidad AROii. Los pacientes fueron divididos en grupos de bajo, intermedio y alto riesgo de mortalidad.

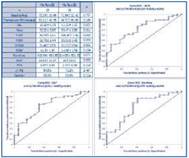

113 pacientes iniciaron Hemodiálisis en nuestra área. Edad media de de 64,1 años (rango intercuartílico 18-88), 76,1% eran hombres. Etiologias: Diabetes 26.6%, glomerulonefritis 18.6%, túbulo-intersticial 13.3%, hipertensión/vascular 11.5%, poliquistosis 8.8% y no filiadas 15%. Según la escala predictiva de mortalidad AROii, 27 (23,9%), 33 (29,2%) y 53 (46,9%) fueron clasificados como de bajo, intermedio y alto riesgo de mortalidad al año. 24 (21,2%9, 35 (31%) y 54 (47,8%) se clasificaron como bajo, intermedio y alto riesgo de mortalidad a los dos años. La mortalidad global en nuestra población fue de 9,7% y 29,2% al primer y segundo año respectivamente. En primer año y estratificada por grupos de riesgo:0% en bajo e intermedio y 20,8% en grupo de alto riesgo. Al segundo año según grupos fue: 4,2%, 25,7% y 42,6%(p:0,001 y P:0,002) (Figura 1)

Un tercio de los pacientes que presentan riesgo bajo al año pasan a tenerlo alto a los dos años. Los pacientes clasificados como riesgo intermedio: 18;2% pasan a bajo riesgo mientras que 21,1% progresan a alto riesgo. El 11,2% de los pacientes clasificados como de alto riesgo en el primer año disminuyen su riesgo en el segundo.

Conclusiones: La escala AROii es útil para predecir la mortalidad en nuestra población incidente en hemodiálisis. Existe una importante correlación entre el riesgo de mortalidad al año y dos años. La mortalidad es mayor entre los pacientes que cambian de un estadio a otro superior en el segundo año.

Este modelo ofrece una información útil y fácilmente reproductible sobre mortalidad en pacientes incidentes en hemodiálisis.

VARIABILIDAD DE LA PRESION ARTERIAL PREHEMODIÁLISIS EN PACIENTES INCIDENTES EN HEMODIALISIS. RELACIÓN CON LA MORTALIDAD GENERAL

E. BAAMONDE LABORDA1, Y. PARODYS LOPEZ1, N. VEGA DIAZ1, E. OLIVA DAMASO1, L. MORAN CAICEDO1, J. FERNANDEZ LOPEZ1, Y. RODRIGUEZ VELA1, S. MARRERO ROBAYNA1, R. GALLEGO SAMPER1, JC. RODRIGUEZ PEREZ1

1NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. NEGRIN (LAS PALMAS)

Introducción: En la población general, se ha descrito una relacción entre la variabiidad de la presión arterial (PA) y diversos eventos incluida la mortalidad.

En los pacientes en hemodiálisis (HD), del mismo modo, recientes publicaciones han hallado relación entre la variabilidad de la Presión Arterial Sistólica, morbilidad cadiovascular y mortalidad global.

Objetivo: analizar la variabilidad de la Presión Arterial Prehemodiálisis (PAP) y los factores que condicionan la misma en pacientes incidentes en HD. Estudiar su relacción con la mortalidad.

Material y metodos: Analizamos todos los pacientes incidentes en HD en nuestra unidad durante un periodo 4 años (276 pacientes). Se recogieron los registros correspondientes a Presión Arterial Sistólica (PAS) y Presión arterial Diastólica (PAD) prehemodiálisis (17.041 registros) en los 6 primeros meses desde el inicio del tratamiento. La variabiidad de la PAP tanto sistólica como diastólica se calculó mediante el coeficiente de variación (CV) mes a mes. Posteriormente analizamos los resultados de supervivencia a 24 meses (Log-Rank) (Mantel-Cox) separando a los pacientes en dos grupos conforme a la mediana del CV de la PAS y PAD. Se analizaron datos clinicos, ganancia interdialítica (GI) y tasa de ultrafiltración (TUF) y medicación durante el periodo de seguimiento.

Resultados: 276 pacientes (185 hombres, 91 mujeres). Edad media: 62,2 años. Tiempo de seguimiento en HD: 22 meses. Diabéticos: 44.2%. HTA: 95%. Media de la PAS: 137,51 +- 14,46 mmHg. Media de la PAD: 73,27 +- 6,8 mmHg. La mediana del CV para la PAS fué de 10,8% y de 11,28% para la PAD. No se registraron diferencias significativas en la supervivencia al comparar los pacientes divididos por el CV de la PAS. Los pacientes con mayor CV en la PAD presentaron una disminución en su supervivencia que resultó estadisticamente significativa (p: 0.021). Se observó correlacción positiva entre la ganancia interdialítica (GI) y el CV de la PAD (r: 0.170; p: 0.003) y entre el CV y la tasa de ultrafiltración (TUF), (r: 0.165; p: 0.007). No hubo diferencias en cuanto a parametros analiticos y tratamiento utilizado en ambos grupos.

Conclusiones: En nuestro estudio, los pacientes con mayor variabilidad en la Presión Arterial Diastólica prehemodiálisis presentan una menor supervivencia. La variabilidad de la PAD se correlaciona positivamente con la ganacia interdialítica (GI) y con la tasa de ultrafiltración (TUF).

La variabilidad en la PAS no se asoció a menor supervivencia probablemente por ser el tiempo de observación demasiado corto.

RELACIÓN DEL COCIENTE NEUTRÓFILOS/LINFOCITOS CON LA RESISTENCIA A ERITROPOYETINA EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS

C. PIÑERA1, E. RODRIGO1, M. HERAS1, M. SERRANO1, Z. ALBINES1, G. FERNANDEZ-FRESNEDO1, L. MARTIN1, R. VALERO1, AL. DE FRANCISCO1, M. ARIAS1

1NEFROLOGÍA. H. U. MARQUES DE VALDECILLA (SANTANDER)

El tratamiento con agentes estimuladores de la eritropoyesis (AEE) es el tratamiento estándar de los pacientes con anemia y enfermedad renal crónica. La resistencia a los AEE en los pacientes en tratamiento sustitutivo renal se asocia a un incremento de mortalidad y morbilidad. La resistencia a AEE, medida como índice de resistencia (IRE), se asocia con el grado de inflamación de los pacientes. Los cocientes neutrófilos/linfocitos y plaquetas/linfocitos permiten una medida sencilla del grado de inflamación de los pacientes en hemodiálisis y se podría asociar con el grado de resistencia a AEE.

Material y métodos: Seleccionamos 72 pacientes prevalentes en hemodiálisis en Abril de 2016 con más de 6 meses de seguimiento en nuestra unidad. El índice de resistencia a la eritropoyetina se midió como la dosis de darbepoietina en microgramos multiplicado por 200 y dividido por el peso y el valor de hemoglobina. Se recogieron del hemograma del mismo día los cocientes neutrófilos/linfocitos y plaquetas/linfocitos y de la analítica general el valor de albúmina y de PCR.

Resultados: El valor medio de IRE fue 9,0 ± 6,8 µg/sem/kg/g/dl, el valor del cociente neutrófilos-linfocitos 4,3 ± 2,8 y el cociente plaquetas/linfocitos 10,9 ± 6,9. IRE se correlacionaba con PCR (r = 0,237 p = 0,045) y el cociente neutrofilos/linfocitos (r = 0,274, p = 0,020), pero no se correlacionó con la albúmina plasmática ni con el cociente plaquetas/linfocitos. Mediante regresión lineal el cociente neutrofilos/linfocitos se mantiene como un factor independiente de la PCR de mayor resistencia a la eritropoyetina (exp B 0,577, 95%CI 0,03-1,150, p = 0,04).

Conclusiones: El cociente neutrófilos/linfocitos es un marcador fácil de obtener del grado de inflamación de los pacientes en hemodiálisis, y puede utilizarse para detectar el grado de resistencia a los AEE.

CIERRE DE OREJUELA EN FIBRILACION AURICULAR(FA) ES UNA ALTERNATIVA A LA ANTICOAGULACION ORAL EN HEMODIALISIS(HD). TRES AÑOS DE EXPERIENCIA CLÍNICA

JL. LERMA MARQUEZ1, E. RUIZ FERRERAS1, O. SEGURADO TOSTON1, A. LIZARAZO SUAREZ1, G. DELGADO LAPEIRA1, A. MARTINEZ DIAZ1, G. GONZALEZ ZHINDON1, K. RIVERO GARCIA1, P. PABON2, P. GARCIA COSMES1

1NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA (SALAMANCA), 2CARDIOLOGIA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA (SALAMANCA)

Introducción: En hemodiálisis la disfunción endotelial propia de nefropatía, cambios de la volemia y FA asociada a la edad, condicionan estado protrombótico embolígeno.

Por otra parte, en la IRC hay mayor riesgo hemorrágico por alteraciones de la agregación plaquetaria, y del metabolismo de fármacos en pacientes usualmente polimedicados.

Existe un dilema no resuelto en las guías clínicas de anticoagulación ya que las pautas de actuación se basan en la experiencia clínica del manejo de dicumarínicos dado que los nuevos ACO han sido diseñados para CCr>30ml/min.

El cierre de orejuela es una alternativa a la anticoagulación oral en pacientes en hemodiálisis con FA no valvular. Indicada ante complicaciones hemorrágicas o en riesgo, valorable mediante escalas de como HAS-BLED(edad, HTA, función renal-hepática, ACV,medicaciones…).

Objetivos: 1) Valorar el porcentaje de control de anticoagulación. 2) Establecer interacciones farmacológicas y efectos adversos. 3) Determinar complicaciones hemorrágicas y/o trombóticas a nivel local (FAVi) o sistémico. 4) Analizar alternativas a ACO.

Métodos: Estudio observacional de 21 pacientes prevalentes en hemodiálisis entre 2013-2015 en el Servicio Nefrología del HUSA. Edad media 74 +/- 10 años. 67% varones. FAVi en el 81%. Indicación de anticoagulación: FA 86%. Se determinan las complicaciones secundarias a dicumarínicos y las indicaciones y evolución del cierre de la orejuela.

Resultados: 1) Rango adecuado de ACO(INR 2-3): 57%. 2) Complicaciones hemorrágicas: 2.1) Locales (hematoma FAVi): 19%. 2.2) Sistémicas: 30%: Leves (hemovítreo, epistaxis) 19%, Graves (hemorragia cerebral, hemorragia digestiva, hematuria) 24%. 3) Interacciones medicamentosas potenciales: 2 fármacos. 4) Mortalidad 25% (4 de 21): - Hemorragia cerebral (1 caso), - Muerte súbita no filiada (2 casos), - Caquexia en paciente con síndrome mielodisplásico asociado (1 caso). 5) Otras complicaciones: - Osteopenia 34%, - Fracturas óseas 14%. 6) Tratamiento alternativo a ACO: cierre orejuela AI en el 14% (3casos) con excelentes resultados (cese pérdidas hemáticas digestivas, disminución de de sangrado a diferentes niveles si síndrome mielodisplásico asociado).

Conclusiones: La anticoagulación con dicumarínicos en hemodiálisis requiere un control riguroso y un manejo clínico experimentado, ya que hay pluripatología, gran variabilidad de rango terapéutico (43% con niveles adecuados) y potenciales complicaciones hemorrágicas mortales. A pesar de su dificultad, la ACO en HD no incrementa la mortalidad (8% anual) si el seguimiento es estrecho. Cuando el riesgo hemorrágico es muy alto, el cierre de la orejuela es una opción con excelentes resultados, previniendo desde complicaciones locales (hematoma FaVi) que pueden comprometer tratamiento dialítico, hasta sistémicas, ambas con riesgo vital.

LA IMPORTANCIA DE LOS BIOMARCADORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR (TROPONINA I Y BNP) EN HEMODIÁLISIS

J. DE TERESA ALGUACIL1, MJ. TORRES SÁNCHEZ1, E. PEREIRA PÉREZ1, I. PÉREZ BUENDÍA1, G. BALAGUER ALBERTI1

1HEMODIÁLISIS. CENTRO DE HEMODIÁLISIS NEVADA (GRANADA)

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de morbi-mortalidad en hemodiálisis (HD) debido a la elevada prevalencia de factores de riesgo tradicionales y no tradicionales.

Los biomarcadores cardíacos, incluyendo las Troponinas (cTn-T y cTn-I) y el péptido natriurético cerebral (BNP) se han asociado con mal pronóstico y disminución de la supervivencia en pacientes en hemodiálisis (HD). cTn-T y cTn-I son indicadores de daño miocárdico, pudiendo elevarse en otras situaciones.

Material y métodos: El objetivo de nuestro estudio fue analizar la prevalencia de niveles séricos elevados de Troponina I (cTnI) en ausencia de síndrome coronario, determinar la tasa de mortalidad global y cardiovascular.

Analizamos los niveles basales de cTnI y BNP en todos los pacientes de nuestro centro (n=134) durante el periodo de 1 año.Así como las variables demográficas, clínicas y analíticas basales. Se analizaron también los hallazgos morfológicos ecocardiográficos.

Resultados: De los 134 pacientes en hemodiálisis en nuestro centro, el 30.8% eran mujeres y el 69.2% varones, con una mediana de edad de 68 años. La principal causa de ERC fue la nefropatía diabética (28.9%).

El 16.5% de pacientes tenía niveles basales elevados de cTn-I (>0.04 ng/ml) sin presentar síntomas o signos de síndrome coronario agudo. De los pacientes con cTn-I elevada el 87.5% llevaba un tiempo en HD superior a 24 meses, el 91.66% tenían HTA y el 66.7% eran diabéticos. De ellos, un total del 88.9% tenían el BNP elevado simultáneamente. El 50% tenían valores de BNP>500 pg/ml y el 38.8% BNP entre 100-499 pg/ml.

La fracción de eyección (FE) fue baja (<55%) en el 21.5%. El 68.3% tenía hipertrofia de ventrículo izquierdo y el 29.3% tenía antecedentes de cardiopatía isquémica.

El 75% de todos los pacientes tenía cifras basales de BNP elevadas (>100pg/ml).El 25.9% tenía valores de BNP muy elevados (>500 pg/ml)

La tasa de mortalidad global al año fue del 10.5% y la mortalidad cardiovascular del 7.5%.

Conclusiones: Los niveles elevados de troponina (T e I) están frecuentemente elevados en pacientes con ERC y se correlacionan con la supervivencia en hemodiálisis1. Además estudios previos relacionaron los niveles pretrasplante de Troponina-T (cTnT) de pacientes en lista de espera de trasplante renal como predictor de menor supervivencia post-trasplante.2

BAJAS DOSIS DE HIERRO INTRAVENOSO AL FINAL DE CADA SESIÓN DE HEMODIÁLISIS COMO TERAPIA FERRICA DE MANTENIMIENTO

S. GONZÁLEZ SANCHIDRIÁN1, S. POLANCO CANDELARIO1, CJ. CEBRIAN ANDRADA1, MC. JIMÉNEZ HERRERO1, JP. MARIN ÁLVAREZ1, JR. GÓMEZ-MARTINO ARROYO1, L. FERNANDEZ PEREIRA1, J. DEIRA LORENZO1

1NEFROLOGÍA. HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (CÁCERES)

Introducción: Los pacientes en hemodiálisis (HD) presentan importantes pérdidas de hierro, por el circuito (mas si tienen catéter), digestivas y por las múltiples extracciones analíticas. En total pueden superar los 5-6 litros de sangre y sus 2,5-3 gramos equivalentes de hierro. Es sabido que por la inflamación presenta una reducida absorción intestinal del mismo. Por ello los suplementos de hierro intravenoso (FeIV) deben ser utilizados en estos pacientes para cubrir sus pérdidas periódicas. Sin embargo, la dosis ideal y la frecuencia de su administración se desconoce.

Metodología: El objetivo del estudio fue ver si la administración de 20 mg de FeIV al final de cada sesión de HD como pauta de mantenimiento es mejor, en cuanto a eficacia, que las pautas de mantenimiento anteriores. Se analizó la actividad de eritropoyética (AE) mediante el recuento de reticulocitos, y el hierro funcional (FI) mediante el contenido de hemoglobina de los reticulocitos (CHret), antes y después de cuatro semanas con la nueva pauta.

Resultados: Se incluyeron 36 pacientes. Antes del estudio, 23 de ellos recibieron otro tratamiento de mantenimiento diferente con Fe IV (100 mg una vez a la seman, una vez cada dos semanas o una vez al mes), 13 no recibieron previamente FeIV de mantenimiento. El recuento de reticulocitos fue 49,7 ± 23,8 x103 antes y 47,2 ± 17,2 x103 después del tratamiento (p = 0,51). La CHret fue 34,82 ± 3,7 pg y 34,44 ± 3,51 pg, respectivamente (P = 0,35), mostrando una excelente correlación con los otros marcadores de FI (hierro sérico r=0,6 p=0,001 y saturación de la transferrina r=0,49 p=0,004); que no se observó con la ferritina sérica (r=0,23 p=0,192) o la hepcidina (r=0,22 p=0,251). No había una correlación entre la proteína C reactiva, recuento de reticulocitos y Chret. Los 13 pacientes que no recibieron Fe IV antes del estudio, mostraron un alto nivel FI, pero no un aumento de la ferritina o de la hepcidina sérica.

Conclusiones: La administración de una pequeña cantidad de hierro al final de cada sesión de HD mantiene la AE y el FI; y en algunos pacientes permite la reducción de la sobrecarga de hierro administrado y / o la disminución de los marcadores de reservas de hierro.

IMPORTANCIA DE LA VARIABLE COMBINADA DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN HEMODIALISIS

C. MAÑERO RODRIGUEZ1, A. OSSORIO ANAYA1, E. HERNANDEZ GARCIA1, A. NAVAS PAREJO CASADO1, A. OSUNA ORTEGA1

1NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO GRANADA (GRANADA)