Meu SciELO

Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO -

Acessos

Acessos

Links relacionados

-

Citado por Google

Citado por Google -

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO -

Similares em Google

Similares em Google

Compartilhar

Anales de Psicología

versão On-line ISSN 1695-2294versão impressa ISSN 0212-9728

Anal. Psicol. vol.35 no.2 Murcia Mai. 2019 Epub 02-Nov-2020

https://dx.doi.org/10.6018/analesps.35.2.345101

Psicología social y organizacional

Elementos potenciadores de la satisfacción por compasión en profesionales sociosanitarios

1Universidad Pontificia de Salamanca. Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum de Madrid (España)

2Centro de Humanización de la Salud, Centro San Camilo, Tres Cantos, Madrid (España)

Objetivos

análisis de la influencia de estilos de apego, autocompasión, vocación, demanda asistencial, satisfacción de cuidar, satisfacción con el trabajo y burnout sobre la satisfacción por compasión (SC) en profesionales sociosanitarios.

Método

Contestaron al cuestionario online 480 profesionales sociosanitarios asistencialmente activos. Se recogieron variables sociodemográficas, de experiencia laboral, burnout y satisfacción por compasión (Cuestionario de Calidad de Vida ProQoL), autocompasión (de Neff) y estilos de apego (Cuestionario de Relación). Se analizaron correlaciones, diferencias de medias, regresión lineal múltiple (RLM) y análisis cualitativo de la descripción emocional del trabajo.

Resultados

El 79.6% (382) fueron mujeres, edad media de 44.6 (DT = 10.86). Resultó significativamente (p < .001) mayor la puntuación SC que burnout. El modelo de SC explicó un 51.5% de la varianza (R 2 corregida = 0.515); como variables predictoras (p < .001), satisfacción de cuidar personas (Beta = .309), vocación (Beta = .184), autoamabilidad (Beta = .158) y burnout (Beta = -.306).

Conclusiones

sobre la satisfacción por compasión, directamente influye la satisfacción de cuidar personas, vocación, autoamabilidad y ausencia de burnout. Indirectamente también, la capacidad de atención plena, sentimientos de humanidad compartida, vínculo de apego seguro y satisfacción con el equipo de trabajo. También son factores protectores ante burnout, que se relaciona directamente con estilos de apego preocupado, temeroso y falta de autocompasión; autocrítica, sobreidentificación y aislamiento.

Palabras clave: satisfacción por compasión; profesionales sociosanitarios; vocación; Síndrome de Burnout; vínculo de apego; autocompasión.

Introducción

Diferentes profesionales de la salud participan a diario en el cuidado de las personas, viviendo el cuidado con vaivenes emocionales que demandan cierta capacidad de afrontamiento (Bermejo, 2018; Bermejo, Díaz-Albo y Sánchez, 2011 Bermejo, 2012) por su propio bienestar y para poder establecer relaciones de ayuda saludables. El cuidado de las personas pone de manifiesto en el cuidador vivencias complejas que a continuación se describen y que se enmarcan en sensaciones negativas (estrés y fatiga por compasión, burnout o desgaste por empatía) y positivas (satisfacción por compasión, vocación o felicidad).

En el ámbito de las vivencias negativas, cabe destacar que Figley (2001) elaboró un modelo de estrés y fatiga por compasión definiendo esta como la consecuencia de compadecerse o de “soportar el sufrimiento de otro”, un estado de preocupación por los pacientes, en el que se reexperimentan eventos traumáticos y se mantiene una activación persistente asociada al paciente (Figley, 2002). El burnout por su lado es un síndrome psicológico que implica una respuesta prolongada a estresores interpersonales crónicos en el trabajo. Se identifica por el agotamiento emocional, la despersonalización o sentimientos de cinismo y por la baja realización personal o sentimientos de ineficacia y falta de logro (Leiter y Maslach, 2004).

Asimismo, el desgaste por empatía, es la “consecuencia natural, predecible, tratable y prevenible de trabajar con personas que sufren; residuo emocional resultante de la exposición al trabajo con aquellos que sufren las consecuencias de eventos traumáticos” y producido por la escasez de herramientas para gestionar el sufrimiento, propio y del paciente o sus familiares (Acinas, 2012).

La empatía es calidez en la relación, proximidad afectiva en la relación que debe modularse para no perder la distancia terapéutica (Bermejo, 2012; García Laborda y Rodríguez Rodríguez, 2005), que se considera como positiva, siempre y cuando no dé lugar a un enfriamiento en la relación con el enfermo, o derive, por un mal manejo de la distancia en la implicación emocional, en burnout (Bermejo et al., 2011).

Por otro lado, se ha descrito el modelo de Demandas y Recursos Laborales para predecir el burnout, el compromiso organizacional, la conexión con el trabajo y el engagement, siendo útil además para predecir las consecuencias que pueden derivarse (absentismo por enfermedad, rendimiento laboral y bienestar laboral) (Bakker y Demerouti, 2013). Parece que la carga de trabajo y el nivel de demanda asistencial, se asocian con cansancio emocional. A este respecto, Burke y Richardsen (1996) consideraron que las puntuaciones de burnout son siempre altas en los contextos laborales caracterizados por la sobrecarga de trabajo.

La mayor parte de la investigación, en los últimos años se ha centrado en el burnout y sus consecuencias, pudiendo ocultarse la otra cara, mucho más satisfactoria, de la realidad. El cuidado de las personas puede conllevar lo que se ha llamado satisfacción por compasión (SC): positividad derivada de cuidar (Phelps, Lloyd, Creamer, y Forbes, 2009) tomada como la “capacidad de recibir gratificación de los cuidados” (Simon, Pryce y Klemmack, 2006) o altruismo y sentimientos positivos derivados de la capacidad de ayudar. Ésta se asocia en el desempeño laboral del profesional sanitario a la comprensión del proceso de sanación, la autorreflexión interna, la conexión con los semejantes, al sentido incrementado de espiritualidad y mayor grado de empatía (Hernández García, 2017), contando con su propio instrumento de medida, el Compassion Fatigue and Satisfaction Test (Stamm, 2010). Según algunos autores, un buen manejo de la autocompasión facilita a los profesionales reducir el estrés y prevenir el burnout (Aranda Auserón et al., 2017).

Los profesionales de Cuidados Paliativos, en contacto continuo con situaciones que ponen de manifiesto el sufrimiento, tienen similares niveles de ansiedad y depresión que otros compañeros de otras especialidades, pero menores índices de burnout, puesto que el trabajar con unos objetivos y filosofía propia, junto con una preparación y formación continua favorece esta prevención (Pérez, 2011).

En este orden toma partida la vocación, llamada interior del hombre que conecta con los sentimientos, experiencias, conciencias y emociones, es una conexión con el deseo de felicidad que se expresa como una pasión hacia un sector concreto o felicidad en el ámbito profesional (Buceta, 2017). Se vive a diario y puede verse influenciada por la despersonalización, el síndrome de burnout o el estrés.

Del mismo modo interviene el apego, puesto que la importancia que tienen las relaciones interpersonales para el bienestar de las personas es un hecho innegable y los estilos de apego reflejan la percepción que tiene la persona sobre la accesibilidad y la capacidad de respuesta ante el otro y ante sí mismo (Yárnoz, 2001) entrando en juego la auto-compasión, definida y estudiada por Neff (2003), que implica la calidez y comprensión hacia sí mismo de cada individuo ante situaciones complejas. Neff (2003) señala que la autocompasión se conforma por componentes interrelacionados que, de entrenarse, pueden manifestarse ante situaciones de dolor emocional: en una visión positiva encontramos autoamabilidad (self-kindness), humanidad compartida (common humanity) y mindfulness. En una postura negativa, se encuentran autocrítica (self-judgment), aislamiento (isolation) y sobreidentificación (over-identification) (Araya y Moncada, 2016).

Con la intención de valorar la vivencia de las emociones descritas, Stamm (2010), desarrolló el constructo calidad de vida profesional: cualidad de las emociones con dos extremos opuestos: la satisfacción en la compasión (SC) y la fatiga por compasión (FC). La SC contribuye al bienestar psicológico amortiguando los efectos negativos de la actividad profesional (Mathieu, 2012) y se relaciona con satisfacción laboral (Salessi & Omar, 2016), manifestando, un sentido de competencia, placer, y control en el propio trabajo que puede llegar a ser estrategia de afrontamiento para quien se dedica al cuidado al final de la vida (Barreto, 2014).

Asimismo, Herzberg (citado en Rodríguez Alonso, Gómez Fernández, y De Dios del Valle, 2017) desarrolló la teoría bifactorial, que postula la existencia de dos grupos de aspectos laborales influyentes en la satisfacción: extrínsecos, que solo pueden prevenir la insatisfacción laboral o evitarla cuando esta exista, e intrínsecos que son determinantes de la satisfacción.

Existe en la actualidad una inquietud por el estudio de los efectos del cultivo de la compasión en la relación con los pacientes, que incluye la fatiga compasiva y el estrés como elementos que dificultan la tarea del profesional. La fatiga compasiva produce agotamiento físico, emocional y una actitud que puede llevar a la despersonalización de manera similar al síndrome de burnout. Sin embargo, un buen manejo de la autocompasión facilita a los profesionales puede reducir el estrés y prevenir el burnout en los profesionales (Aranda Auserón et al., 2017). La relación entre las variables descritas puede llevar a un cuidado humanizado que incluya satisfacción, compasión y felicidad en la vocación o a todo lo contrario derivándose en fatiga, burnout y desgaste.

Por todo ello, el objetivo de este trabajo fue el estudio de los elementos potencialmente humanizadores, o generadores de satisfacción por compasión, en profesionales sociosanitarios. En concreto se analizó la relación de los estilos de apego adulto, la autocompasión, la vocación, el nivel de demanda asistencial, la satisfacción de cuidar personas, la satisfacción con el trabajo y el burnout con la satisfacción por compasión.

Método

Participantes

Contestaron al cuestionario 480 profesionales de la salud dedicados a la atención sociosanitaria con función asistencial en activo. De ellos, la mayoría (79.6%; 382) eran mujeres, con una media de edad de 44.6 años (DT = 10.86), casadas o en pareja (58.3%; 280) y con más de 8 años de experiencia (69%; 331). El grupo mayoritario con estudios de enfermería (29%; 139), trabajando en la Comunidad de Madrid (58.8%; 282), en servicios de atención a la dependencia y tercera edad (25.6%; 123) o atención medicoquirúrgica y rehabilitación (25.2%; 121) (Tabla 1).

Instrumento

Se utilizó un cuestionario autoinformado (Anexo) para recoger:

Variables sociodemográficas : edad, sexo, estado civil, estudios y ubicación del servicio de trabajo.

Variables sobre la experiencia laboral; tiempo en el ámbito sociosanitario (anexo, pregunta nº6), demanda asistencial percibida (nº7), vocación (nº10), satisfacción con el equipo de trabajo (o apoyo socio-laboral) (nº11), satisfacción de cuidar (nº12) y descripción emocional de la experiencia laboral (nº13-17).

Para valorar niveles de burnout (o los sentimientos de desesperanza derivados del trabajo) y satisfacción por compasión (o el placer derivado de la capacidad de hacer bien el propio trabajo) se utilizó el cuestionario ProQoL (Stamm, 2002) en su versión traducida al castellano, Cuestionario de Fatiga de Compasión y Satisfacción ProQoLvIV (Morante, Moreno y Rodríguez, 2006). Se tomaron los veinte ítems pertenecientes a las dimensiones burnout y satisfacción por compasión, puntuables mediante escala tipo Likert (0 a 5). En este estudio, los 10 ítems de la escala de SC obtuvieron una consistencia interna alfa de Cronbach de .84 y los 10 ítems de la escala de burnout de .7.

Para valorar la autocompasión se utilizó la escala de autocompasión de Neff (2003) en su versión traducida al castellano (García-Campayo et al., 2014). Este cuestionario de 26 ítems puntuables mediante escala tipo Likert (1 a 5), mide el nivel de amabilidad hacia uno mismo y de reconocimiento como ser humano consciente de los propios déficits. Evalua seis aspectos contrapuestos (en cursiva); autoamabilidad como alternativa a la autocrítica, sentimientos de pertenencia a una humanidad compartida como alternativa al aislamiento y atención plena como alternativa a la sobreidentificación con los propios pensamientos y emociones (Neff, 2003). En este estudio la escala completa obtuvo un α de Cronbach de .91, y las subescalas oscilaron entre .73 (humanidad compartida) y .84 (autocrítica).

Por último, para valorar los estilos de apego (o estrategias para organizar y regular las emociones y las cogniciones sobre uno mismo y los otros, Bowlby, 1988) se utilizó el RQ o Cuestionario de Relación (Bartholomew y Horowitz, 1991) en su versión traducida al castellano (Yárnoz-Yaben, 2008) que con cuatro ítems a puntuar en una escala del 1 al 7, identifica el estilo de apego teniendo en cuenta la autoadscripción que ellos mismos han realizado; el estilo seguro, propio de personas con experiencia de relaciones positivas y negativas y cuyas representaciones sobre uno mismo y los otros tienden a ser positivas; estilo desvalorizador, con experiencia de figuras de apego inaccesibles, y estilo preocupado y temeroso, que experimentan una asequibilidad impredecible (Bartholomew y Horowitz, 1991).

Procedimiento

Se realizó un muestreo por conveniencia (no probabilístico) ya que los participantes fueron seleccionados por accesibilidad a los investigadores del estudio. Se publicó el cuestionario en Google Drive y se enviaron invitaciones a personal sociosanitario para cumplimentarlo utilizando las redes sociales (de los autores del estudio), y direcciones de correo electrónico (de la base de datos de los dos centros donde se realizó el estudio). Es decir, se envió a personal relacionado mayoritariamente con la formación sociosanitaria en cualquier nivel, desde ciclo formativo (formación profesional) hasta carrera universitaria sociosanitaria, ubicados, sobre todo en la Comunidad de Madrid, pero también en resto de España y países de latinoamerica, lugares con los que se mantienen relación laboral desde los centros donde se realiza el estudio.

Después de 4 semanas se finalizó la recogida de datos.

Análisis estadísticos

Para describir tanto las características de la muestra respecto a variables sociodemográficas como las puntuaciones obtenidas en cada una de las escalas y subescalas se utilizaron estadísticos descriptivos. También con el objeto de describir, e identificar diferencias entre perfiles, se utilizó la T de Student para muestras independientes (en caso de grupos formados por variables categóricas) y relacionadas (en el caso de comparaciones intrasujetos). En el caso de estar comparando más de dos grupos, ANOVA de un factor.

Con el objeto de realizar una descripción emocional de la experiencia laboral, se realizó, mediante el software de análisis de datos cualitativos NVivo 11.0, un análisis de la frecuencia de palabras.

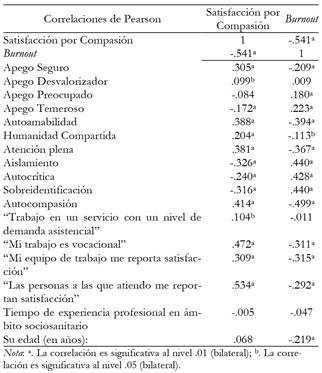

Para encontrar asociaciones entre la variable principal del estudio (satisfacción por compasión) y el resto de variables cuantitativas recogidas (estilos de apego adulto, escala y subescalas de autocompasión, nivel de vocación, de demanda asistencial, de satisfacción de cuidar personas, de satisfacción con el trabajo y burnout) se utilizaron correlaciones de Pearson.

Por último, se utilizó la regresión lineal múltiple (RLM) jerárquica hacia atrás para valorar el impacto individual (eliminando el efecto de otras variables) de posibles predictoras de satisfacción por compasión (como dependiente).

Se utilizó el programa SPSS v20.

Resultados

Análisis cualitativo de las preguntas abiertas

Los participantes facilitaron con texto libre 5 palabras descriptoras de sus emociones en el ámbito laboral. Tras reconvertir el texto libre en palabras clave equivalentes (ejemplo: “mucha empatía”, se reconvirtió en empatía, cansado/a en cansancio o satisfecha/o en satisfacción), las 10 palabras más repetidas y que describen las emociones derivadas del trabajo de los participantes fueron: útil (184 repeticiones; 7.6%), satisfacción (177; 7,3%), felicidad (145; 6.04%), realización (127; 5.29%), responsabilidad (118; 4.9%), bien (83; 3.4%), cansancio (75; 3.1%), valorada (59; 2.4%), humano (56; 2.3%) y agradecimiento (51; 2.1%) (Figura 1). Cabe resaltar que este análisis de frecuencia se transforma en su variable cualitativa en sentimientos con significado positivo (9 de 10) en relación con la satisfacción por compasión.

Comparaciones de medias

Las medias obtenidas en las escalas, subescalas del estudio y las variables sobre la experiencia laboral se muestran en la tabla 2. Se compararon las puntuaciones de escalas y subescalas con el mismo nº de ítems (los estilos de apego entre sí, las subescalas de autocompasión entre sí (ponderando las puntuaciones de autocrítica y autoamabilidad), la escala de satisfacción por compasión con la de burnout y las puntuaciones al resto de variables entre sí. La diferencia obtenida entre las puntuaciones de los cuatro estilos de apego y entre las escalas de satisfacción por compasión y burnout (de 23.37 puntos) fue estadísticamente significativa (p < .001), siendo mayor la puntuación del apego seguro y de la SC. Las diferencias entre las medias de las cuatro variables sobre experiencia laboral también fueron estadísticamente significativas (p < .001) siendo vocación y satisfacción de cuidar las dos más elevadas.

Tabla 2: Estadísticos descriptivos de las puntuaciones obtenidas en las escalas y subescalas de los cuestionarios de estudio, en las variables sobre experiencia laboral y resultados de las comparaciones de medias (prueba T de Student para muestras relacionadas).

En la comparación de todas las variables de la tabla 2 entre hombres y mujeres solamente burnout, autocritica y sobreidentificación fueron significativamente (p < .05) más elevadas en mujeres (medias de 18.6; 13.6 y 10 respectivamente) que en hombres (medias de 16.4; 12.4 y 9.2). Ni el estado civil (solos n = 200 vs en pareja n = 280), ni la ubicación (Comunidad de Madrid n = 282 vs resto de España n = 165) arrojaron diferencias significativas en ellas.

Respecto a los distintos servicios, los profesionales pertenecientes a Cuidados Paliativos obtuvieron la menor media en la escala de burnout (15.3) y la segunda mayor medias en autocompasión (93) y satisfacción con el equipo de trabajo (7.9), pero ninguna de ellas fue estadísticamente significativa, por lo que, buscando mayor potencia estadística, se agruparon los servicios en cuatro áreas de atención por la idiosincrasia del trabajo realizado en las mismas; Atención Comunitaria por Etapas de Ciclo Vital, Atención Hospitalaria, Cuidados Paliativos y Gestión y Docencia (n = 26), y se volvieron a realizar los análisis (Tabla 3).

Tabla 3: Resultados del contraste de medias (ANOVA de un factor) entre las distintas agrupaciones por áreas de los servicios, en cuanto a las variables en las que se obtienen diferencias significativas.

Solamente se encontraron diferencias significativas (p < .05) en la escala de burnout, satisfacción con el equipo, satisfacción de cuidar y demanda asistencial, donde Cuidados Paliativos obtuvo una menor media en la escala de burnout que Atención Comunitaria y Atención Hospitalaria (15.3 vs medias de 18.5) y, Gestión y docencia, aun teniendo una n pequeña, se diferenció del resto de grupos en cuanto al menor nivel de demanda asistencial que perciben (media de 6 vs medias de 8.5; p < .05), obtuvo mayor satisfacción con el equipo que Atención Hospitalaria (8.6 vs 7.5; p < .05) y menor satisfacción de cuidar personas que Atención Comunitaria (8.6 vs 9.2; p < .05).

Respecto a las distintas profesiones (mediante ANOVA de un factor y pruebas post hoc, HSD de Tukey, ya que la prueba de Levene permitió asumir homocedasticidad en todos los casos), se encontró que los auxiliares de enfermería obtuvieron medias significativamente (p < .05) más altas en satisfacción por compasión (44.2) que médicos (40.2) y psicólogos (40.7); en autocrítica más bajas que otros sanitarios (12.0 vs 14.8); y en sobreidentificación más bajas que los médicos (8.6 vs 10.6). Así mismo, los psicólogos, en autoamabilidad, obtuvieron medias significativamente (p < .05) más altas (18.4) que enfermeros (16.3), médicos (16.1) y otros sociales (15.1). En el resto de variables las distintas profesiones no ofrecieron diferencias significativas.

Correlaciones entre las variables del estudio

En la tabla 4 se muestran las correlaciones de SC y burnout con el resto de variables siendo la mayor parte estadísticamente significativas. Destacan las correlaciones significativas (p < .001) y directas de SC con apego seguro, autocompasión, autoamabilidad, atención plena y variables relativas a la experiencia laboral, e inversas con burnout, aislamiento y sobreidentificación.

Regresión lineal múltiple con variable dependiente satisfacción por compasión

Se incluyeron en la RLM los cuatro tipos de apego, las seis escalas de autocompasión, la escala de burnout, sexo, edad, tiempo de experiencia profesional, demanda asistencial, vocación, satisfacción con el equipo y satisfacción de cuidar personas.

Se obtuvo un modelo predictor de satisfacción por compasión que explica un 51.5% de la varianza (R 2 corregida=0.515), permaneciendo como variables predictoras: satisfacción de cuidar, vocación, autoamabilidad y burnout, (tabla 5). Las variables autocritica, apego desvalorizador, satisfacción con el equipo y aislamiento, obtuvieron Betas significativos (p < .05) pero se eliminaron del modelo por su baja contribución al ajuste (coeficientes de correlación semiparcial al cuadrado menores de una décima) quedando como ecuación de regresión (con los coeficientes B, no estandarizados):

Satisfacción por compasión = 19.098 + (1.469 * satisfacción de cuidar) + (0.75 * vocación) + (0.23 * autoamabilidad) - (0.252 * burnout)

Discusión

El objetivo de este trabajo fue el estudio de elementos potencialmente humanizadores en profesionales sociosanitarios. Las relaciones encontradas entre las variables seleccionadas para ello, así como las características que definen la muestra y que, a continuación se discuten, permiten establecer factores de humanización o desencadenantes de sentimientos de satisfacción por compasión, así como factores deshumanizantes o desencadenantes de burnout.

Se observan sentimientos de vocación por el trabajo, elevada satisfacción por cuidado de personas y, excepto en el área de gestión y docencia (áreas en las que no se da la asistencia al paciente), sensación de demanda asistencial elevada. En esta muestra, el nivel de satisfacción por compasión es muy superior al de burnout. Así, las palabras más repetidas evocan sentimientos positivos, alejados del cansancio profesional o de la deshumanización; “útil”, “satisfacción” y “felicidad”. Como en otros estudios que concluyen que la mayoría de los profesionales relacionados con el ámbito sanitario están satisfechos (Carrillo, Martínez, Gómez, y Meseguer, 2015), nuestros resultados llevan a pensar que los profesionales de esta muestra, en general, se sienten realizados con su trabajo ya que les reporta sentimientos placenteros y alentadores.

Respecto a las características personales, el estilo de apego seguro fue el más predominante, pudiendo conllevar una baja ansiedad ante las relaciones con los demás. En cuanto a la autocompasión, la tendencia que se observa en este estudio es a considerarse a uno mismo de forma positiva y comprensiva (autoamabilidad), con un sentido de humanidad común perseverante, que reconoce tanto las limitaciones y bondades del otro como las propias (humanidad compartida). También goza de una actitud equilibrada, que observa y conecta con los propios sentimientos de cada uno (atención plena) (Neff, 2003).

Tanto entre los resultados de correlaciones simples como los de RLM, los factores que surgen con mayor poder humanizador son sentir la satisfacción de cuidar personas, los sentimientos de vocación en el trabajo, la autoamabilidad y, como es de esperar, la ausencia de burnout. Además, la autocompasión (las tres escalas positivas definidas en la introducción) y, de los cuatro estilos de apego, el vínculo de apego seguro, se relacionan directamente con la satisfacción por compasión e inversamente con el burnout , por lo que se puede afirmar que aquellas personas que manifiestan bondad con uno mismo, humanidad compartida y tienen capacidad de prestar atención y de aceptar lo que acontece (mindfulness), junto con una relación de apego que aúne una idea positiva de sí mismo y de los demás (apego seguro), vivirán el trato compasivo al paciente con satisfacción, encontrando felicidad en el cuidado, puesto que cuando el profesional, analiza su trabajo y vive con el paciente su dolor, pone en tela de juicio su propia vida, y esto le ayuda a crecer (Buceta, 2017).

Estos factores (autocompasión, apego seguro, satisfacción por compasión) junto con la edad, se pueden considerar factores protectores ante el burnout. Por el contrario, los factores que en este estudio se relacionan directamente con el síndrome del profesional quemado son los estilos de apego preocupado y temeroso, y la falta de autocompasión (o sus tres escalas negativas: juicio crítico, sentimiento de aislamiento y sobre-identificación).

Respecto a la incidencia de burnout según servicios, en este estudio, se confirma el menor nivel de este síndrome en Cuidados Paliativos (Pérez, 2011). Cuidar en el sufrimiento da lugar a una serie de recompensas como son la serenidad, crecimiento o dotar de valor la vida, que junto con la cercanía hacia el enfermo, les protege del síndrome de burnout (Buceta, 2017).

El modelo obtenido en este estudio, explica más de la mitad de la variabilidad existente en la muestra (el 51%), permitiendo establecer que la satisfacción por compasión se da en aquellos sujetos que viven el cuidado mediante la autoamabilidad, la satisfacción de cuidar a personas y la vivencia de vocación, alejándose del burnout. De esta manera podemos afirmar que la satisfacción por compasión acerca el cuidador al enfermo, conecta con él y facilita en el profesional la gestión de sus sentimientos. Sin embargo, aquellos que viven el cuidado como desgaste y gestionan mal su quehacer, se alejan de la persona cuidada y deshumanizan su atención.

Las variables que se descartaron por su baja distribución al ajuste del modelo (autocrítica, apego desvalorizador, satisfacción con el equipo de trabajo y aislamiento), aun pudiendo influir sobre la satisfacción por compasión, no lo harán sin el efecto del resto de variables sobre la satisfacción. Tampoco factores tan discutidos como la edad, el sexo, el tiempo de experiencia profesional en ámbito sociosanitario, o el nivel de demanda asistencial del servicio parecen tener peso. Consideramos esta, una de las limitaciones del estudio, ya que la interpretación es cuestionable; parece difícil imaginar seres humanos que pueden compartimentalizar de forma estadística sus vivencias e impedir que unas variables afecten a otras. Dicho de otra forma (Stamm, 2002), la relación entre fatiga y satisfacción por compasión no es clara, se da un equilibrio entre ambas en el que ambas sensaciones se afectan entre sí.

Por último, se da la posibilidad de haber generado un efecto anclaje entre las preguntas relativas a la experiencia laboral de vocación y satisfacción (10, 11 y 12) y las cinco preguntas abiertas (13 a 17), puesto que existe relación entre el contenido de las primeras y los resultados encontrados en las preguntas abiertas, en concreto, la segunda palabra más repetida fue satisfacción. Aun así, ya que en ocasiones la vivencia de lo que le sucede a la persona cuando cuida se escapa a los números, consideramos, en un futuro, que una aproximación mediante enfoque cualitativo sería muy provechosa.

Resumiendo y, como implicación práctica fundamental del estudio, sobre la satisfacción por compasión, directa y positivamente influyen la satisfacción de cuidar personas, la vocación en el trabajo, la autoamabilidad y la ausencia de burnout. E, indirectamente, la capacidad de atención plena, los sentimientos de humanidad compartida, el vínculo de apego seguro y la satisfacción con el equipo de trabajo. Estos factores por tanto son humanizadores y protectores ante el burnout, síndrome que se relaciona directamente con estilos de apego preocupado, temeroso y falta de autocompasión; autocrítica, sobreidentificación y aislamiento.

Financiación

“Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas”

REFERENCIAS

Acinas, P. (2012). Burn-out y desgaste por empatía en profesionales de cuidados paliativos burn-out and compassion fatigue in palliative care professionals. Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, 2(4), 2253-749. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 [ Links ]

Aranda Auserón, G., Elcuaz Viscarret, M. R., Fuertes Goñi, C., Güeto Rubio, V., Pascual Pascual, P., & Sainz de Murieta García de Galdeano, E. (2017). Evaluación de la efectividad de un programa de mindfulness y autocompasión para reducir el estrés y prevenir el burnout en profesionales sanitarios de atención primaria. Atención Primaria, 50(3). https://doi.org/10.1016/j.aprim.2017.03.009 [ Links ]

Araya, C., & Moncada, L. (2016). Auto-compasión: origen, concepto y evidencias preliminares. Revista Argentina de Clínica Psicológica, 25(1), 67-78. [ Links ]

Bakker, A., & Demerouti, E. (2013). La teoría de las demandas y los recursos laborales. Journal of Work and Organization Psychology, 29(3), 107-15. [ Links ]

Barreto, P. (2014). III Jornada de Humanización y Ética en Atención Primaria . Cuidar Bien, Cuidarse Bien, 5-7. [ Links ]

Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a fourcategory model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-244. [ Links ]

Bermejo, J.C. (2012). Empatía terapéutica. Bilbao: D. de Brouwer, Ed.. [ Links ]

Bermejo, J.C. (2018). Counselling humanista. Cómo humanizar las relaciones de ayuda. Madrid: San Pablo. [ Links ]

Bermejo, J.C., Díaz-Albo, E., & Sánchez, E. (2011). Manual básico para la atención integral en cuidados paliativos. Madrid: Centro de Humanización de la Salud, Caritas. [ Links ]

Bowlby, J. (1988). Una Base Segura. Buenos Aires: Paidós. [ Links ]

Buceta, M. I. (2017). La enseñanza del cuidado en el Sufrimiento y la Muerte. Tesis Doctoral presentada en mayo de 2017 en la Universidad Catolica de Murcia. Retrieved from http://repositorio.ucam.edu/bitstream/handle/10952/2420/Tesis.pdf?sequence=1yisAllowed=y [ Links ]

Burke, R.J., & Richardsen, A.M. (1996). Stress, burnout and health. En: Handbook of Stress, Medicine and Health. New York: CRC Press. [ Links ]

Carrillo, C., Martínez, M.E., Gómez, C.I., & Meseguer, M. (2015). Satisfacción laboral de los profesionales sanitarios de un Hospital Universitario: análisis general y categorías laborales. Anales de Psicología, 31(2), 645. https://doi.org/10.6018/analesps.31.2.169791 [ Links ]

Figley, C. R. (2001). Compassion fatigue as secondary traumatic stress: An overview. In Compassion fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder (2nd ed., pp. 1-20). New York: Bruner/Mazel. [ Links ]

Figley, C. R. (2002). Compassion fatigue: Psychotherapists’ chronic lack of self care. Journal of Clinical Psychology, (58), 1433-1441. [ Links ]

García Laborda, A., & Rodríguez Rodríguez, J. C. (2005). Factores personales en la relación terapéutica. Revista de La Asociación Española de Neuropsiquiatría, XXV(29), 29-36. https://doi.org/10.4321/S0211-57352005000400003 [ Links ]

García-Campayo, J., Navarro-Gil, M., Andrés, E., Montero-Marin, J., López-Artal, L., & Demarzo, M. M. (2014). Validation of the Spanish versions of the long (26 items) and short (12 items) forms of the Self-Compassion Scale (SCS). Health and quality of life outcomes, 12, 4. doi: 10.1186/1477-7525-12-4 [ Links ]

Hernández García, M. del C. (2017). Fatiga por compasión entre profesionales sanitarios de oncología y cuidados paliativos. Psicooncologia, 14(1), 53-70. https://doi.org/10.5209/PSIC.55811 [ Links ]

Leiter, M-P., & Maslach, C. (2004). Areas of work life: A structured approach to organizational predictors of job burnout. In Perrewé y Ganste (Eds.), Research in occupational stress and well-being: Emotional and physiological processes and positive intervention strategies. Oxford, England: JAI Press/Elsevier. [ Links ]

Mathieu, F. (2012). The compassion fatigue workbook: Creative tools for transforming compassion fatigue and vicarious traumatization. New York: Routledge https://doi.org/10.4324/9780203803349 [ Links ]

Morante Benadero M. E., Moreno Jiménez B., & Rodríguez Muñoz A. (2006). Professional Satisfaction and Fatigue Subscales - version IV (ProQOL). Traducción del instrumento de evaluación al español. (Professional Satisfaction and Fatigue Subscales - version IV (ProQOL). Spanish translation of the instrument). Universidad Autónoma de Madrid, Spain. Retrieved from http://www.proqol.org/uploads/ProQol_vIV_Spanish_Oct05.pdf [ Links ]

Neff, K. (2003). TheDevelopment andValidation of a Scale to Measure Self-Compassion. Self and Identity, 2, 223-250. doi: 10.1080/15298860390209035 [ Links ]

Pérez, E. (2011). La excelencia de los Cuidados Paliativos. Cuadernos de Bioetica, XXII, 535-41. [ Links ]

Phelps, A., Lloyd, D., Creamer, M., & Forbes, D. (2009). Caring for carers in the aftermath of trauma. Journal of Aggression, Maltreatment y Trauma, 18, 313-330. [ Links ]

Rodríguez Alonso, A., Gómez Fernández, P., & De Dios del Valle, R. (2017). Estudio de la satisfacción laboral en los equipos de atención primaria en un área sanitaria de Asturias. Enfermería Global, 16(3), 369. https://doi.org/10.6018/eglobal.16.3.256641 [ Links ]

Salessi, S., & Omar, A. (2016). Satisfacción Laboral Genérica. Propiedades psicométricas de una escala para medirla. Alternativas En Psicología, 34, 93-108. [ Links ]

Simon, C., Pryce, J., L, R., & Klemmack, D. (2006). Secondary traumatic stress and oncology social work: Protecting compassion from fatigue and compromising the worker’s worldview. Journal of Psychosocial Oncology, 3(4), 1-14. [ Links ]

Stamm, B.H. (2002). Measuring compassion satisfaction as well as fatigue: Developmental history of the Compassion Satisfaction and Fatigue Test. En: C. R. Figley (Ed). Psychosocial stress series, n 24 Treating compassion fatigue (pp. 107-19). New York: Brunner-Routledge. [ Links ]

Stamm, B.H (2010). The Concise ProQOL Manual. Pocatello, ID: ProQOL. Org, 78. https://doi.org/ProQOL.org. [ Links ]

Yárnoz, S., Arbiol, A., Murieta, S., María, L., Alonso-Arbiol, I., Plazaola, M., et al. (2001). Apego en adultos y percepción de los otros. Anales de Psicología, 17(2), 159-70. [ Links ]

Yárnoz-Yaben, S. (2008). La Evaluación desde la Teoría del Apego: El lugar de los autoinformes y otros instrumentos en la evaluación del apego en niños, adolescentes y adultos. En S. Yárnoz-Yaben (comp.), La Teoría del Apego en la clínica I: Evaluación y clínica. pp. 95-162. Madrid: Psimática [ Links ]

Anexo: Cuestionario de investigación

Desde el Dto. de Investigación del Centro San Camilo y la Facultad de Enfermería y Fisioterapia (Salus Infirmorum) le invitamos a participar en un estudio de investigación. El objetivo es el análisis de las experiencias personales en la satisfacción laboral. Para ello le pedimos que conteste a las siguientes preguntas. Este cuestionario es voluntario y confidencial, sólo le tomará unos minutos. Tenga en cuenta que no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que nos interesa es su experiencia. Para empezar por favor, conteste a las siguientes preguntas: A continuación encontrará una serie de cuestionarios, por favor conteste de acuerdo a las instrucciones que se presentan: Ayudar a otros le pone en contacto directo con la vida de otras personas. Como usted seguramente lo ha comprobado, su compasión o empatía por aquellos que ayuda tiene aspectos tanto positivos como negativos. Quisiéramos hacerle preguntas acerca de sus experiencias, positivas y negativas, como profesional sanitario. Considere cada uno de las siguientes preguntas de acuerdo con su situación actual. Marque en cada frase, siendo lo más sincero posible, el valor que refleje su experiencia profesional más frecuente para usted en los últimos 30 días. Marque un 1, 2, 3, 4, ó 5 para indicar en qué medida cada frase se puede aplicar a Ud., en general: Seguidamente aparecen varios párrafos referidos a nuestra forma de relacionarnos con los demás. En esta ocasión deberá rodear con un círculo el número que refleje su grado de acuerdo con la idea que se expresa en cada párrafo según la siguiente escala: MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIONRecibido: 08 de Octubre de 2018; Revisado: 13 de Diciembre de 2018; Aprobado: 09 de Enero de 2019

texto em

texto em