Introducción

Actualmente las Conductas Sexuales de Riesgo (CSR) constituyen un problema de salud pública que enfrentan adolescentes en el mundo. Estas son entendidas como aquellas conductas que ponen en riesgo de causar daño a la salud del individuo o la población que les rodea. Específicamente se identifican como CSR a la falta de uso de métodos anticonceptivos, tener múltiples parejas sexuales o de riesgo. Entre estos daños a la salud se localizan las Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS) y los riesgos que conlleva el embarazo durante la adolescencia.1

En lo que respecta a Embarazo Adolescente (EA), existe una disminución considerable desde la década de los 90, las tasas de natalidad entre la población adolescente es del 11% a nivel mundial, principalmente en países de ingresos bajos y medios.2,3 En la región de América Latina y el Caribe, la Tasa de Fecundidad Total (TFT), ha disminuido a lo largo de los últimos 30 años, sin embargo, la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA) en esta región sigue siendo la segunda más alta, con 66.5 hijos por cada mil mujeres, habiendo disminuido de manera más lenta o incluso con tendencia ascendente en menores de 15 años.4,5

Con respecto a las ITS, como la clamidia, gonorrea y sífilis, están en una tendencia al alza en personas de 15 a 24 años. Por ejemplo, más de dos millones de jóvenes de entre 10 y 19 años viven con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y alrededor de una de cada siete nuevas infecciones se produce en la adolescencia. En México se estima que diariamente se contagian 33 personas de VIH y para finales del 2019 existía una prevalencia de VIH de .26 %, es decir, que tres de cada mil personas vivían con VIH.6

La adolescencia es una etapa de la vida que se caracteriza por un interés hacia la experimentación, en la cual, pueden aumentar los riesgos de conductas nocivas para la salud. Es una fase decisiva, dado que muchos de los patrones de conducta se establecen en esta etapa, los cuales, tienen efectos persistentes para el resto de la vida, tanto positivos como negativos.4

Existen adolescentes que tienen mayor vulnerabilidad debido a sus condiciones de vida, como lo son los adolescentes con carencia de cuidado parental en situación de orfandad, abandono o separación. Se han empleado estos términos para establecer las diferencias entre ellos. Huérfano se define como la persona que ha perdido a uno o ambos padres debido a fallecimiento. Abandono se entiende como el acto de dejar de lado o descuidar a una persona que tiene a uno o ambos padres vivos, pero ha sido desamparado debido a invalidez física o mental, pobreza, abuso o negligencia. Y finalmente, separación, dicha noción hace referencia al adolescente que ha sido retirado del cuidado de sus padres por intervención legal del estado sin posibilidades de regresar.7

Los adolescentes en esta condición pueden recibir atención o cuidado de dos opciones, a través del cuidado basado en la familia (adopción, familias de acogida o cuidado por la familia extendida), o cuidado institucional (Centros de Acogimiento de Asistencia Social), sin embargo, en ambas opciones los adolescentes con Carencia de Cuidado Parental (CCP) no son exentos de experimentar negligencia y descuido.7

Aunque las cifras respecto a embarazo adolescente e infecciones de trasmisión sexual no han sido delimitadas para este grupo poblacional en específico, algunas investigaciones han demostrado que las características de los adolescentes en esta condición, como lo son la posible exposición al maltrato, la negligencia, la privación de cuidado parental, el tiempo en esta condición, la falta de apoyo social y la carencia del desarrollo de habilidades sociales, los vuelve más propensos a involucrarse en CSR, no obstante, en la actualidad no se han localizado modelos explicativos para la conducta sexual segura dirigidos a adolescentes con CCP, en los que se integren las características que los distingue.8-10

Algunas teorías han sido utilizadas para explicar la conducta sexual en poblaciones similares, como el caso de los adolescentes en situación de calle. Entre las teorías utilizadas se encuentran el Modelo de Información-Motivación-Habilidades Conductuales (IMB),11 la Teoría Social Cognitiva (CST),12 la Teoría de la Conducta Planeada (TPB)13 y el Modelo de Creencias en Salud (HBM),14 las cuales han sido efectivas para describir y explicar la conducta sexual en adolescentes.

Por lo anterior, es necesario estructurar una base teórica que exponga cómo las características de los adolescentes con Carencia de Cuidado Parental (CCP), condicionan su conducta sexual, los cuales podrían tener un peso relativo en comparación a los adolescentes con cuidados parentales.

Método

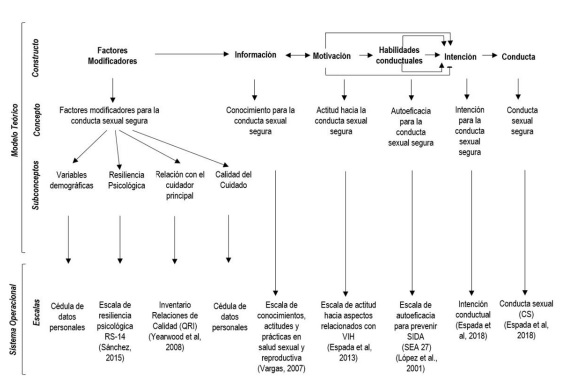

Para la construcción de la propuesta se utiliza el método de subestructuración teórica propuesta de Dulock y Holzmer,15 mismo que ha sido útil para identificar las variables que intervienen en un fenómeno y sus posibles relaciones. El proceso de subestructuración consiste en cuatro pasos: (a) identificación de conceptos, (b) relaciones entre los conceptos, (c) orden jerárquico y niveles de abstracción y (d) representación gráfica del modelo.

Los referentes teóricos fueron el modelo IMB como base, el constructo de autoeficacia de la CST, el constructo de autoeficacia de la TPB y el constructo de factores modificadores del HBM.11-14

Análisis de los Constructos Teóricos

El modelo IMB consta de tres constructos importantes, información específica, problemas específicos de motivación y determinadas habilidades conductuales, los cuales, están implicados en el desempeño del comportamiento preventivo.11 Por otra parte, el HBM asume en sus componentes básicos los factores modificadores, que pueden afectar la percepción del individuo e influir en el comportamiento de salud, entre ellos, las variables demográficas, socio-psicológicas y estructurales.14

El modelo IBM es una teoría proveniente de la psicología social para comprender y promover los comportamientos de promoción de salud, sus constructos y relaciones son considerados altamente generalizables para la promoción de comportamientos de salud en poblaciones de interés. El modelo afirma que un individuo bien informado, motivado a actuar y con habilidades conductuales para llevar a cabo acciones de salud, podrá iniciar o mantener comportamientos de salud y experimentar resultados positivos.11

La información es el primer constructo del modelo IBM, el cual ha demostrado que el conocimiento específico de prevención es necesario, aunque no es suficiente por sí mismo para prevención de conductas de riesgo.11

El segundo constructo, motivación, ha explicado que una persona bien motivada puede iniciar o mantener conductas preventivas. Sin embargo, este puede ser afectado por varios factores, como la actitud hacia la prevención y normas sociales. Para resolver esta situación el modelo IBM incluye el constructo motivacional de TPB, para proveer una conceptualización bien articulada. En su definición se incluyen la actitud hacia las conductas preventivas, las normas subjetivas del individuo y la percepción de los referentes sociales sobre las conductas preventivas.11,13

El tercer constructo, habilidades conductuales, es un componente significativo que explica el comportamiento preventivo, algunas habilidades que identifica el modelo IMB son la capacidad de adquirir información acertada, comunicación, negociación y actos públicos de prevención. Además, este constructo integra la definición del constructo de autoeficacia de la TSC, la cual es definida como la convicción de que el propio individuo puede llevar a cabo el comportamiento requerido para alcanzar los objetivos, anticipando la conducta y maximizando los mecanismos de cooperación ante las adversidades.12

El HBM se ha utilizado para explicar comportamientos de salud y preventivos de la enfermedad, el constructo de Factores Modificadores es un conjunto de variables demográficas, estructurales y socio psicológicas que pueden afectar la percepción del individuo e influir en las conductas de prevención, tales como edad, sexo, personalidad, presión de grupo, apoyo social y los compañeros de referencia.14

Finalmente, se integra el concepto de intención de la TPB, el cual es definido como un factor central para llevar a cabo un comportamiento determinado, este es un indicativo de la voluntad del individuo.13

Acorde a la integración de los conceptos mencionados, el modelo puede ser útil para explicar la influencia que ejercen las características psicosociales de la población con CCP sobre la conducta sexual, aunado a la información, la motivación, la autoeficacia y la intención para llevar a cabo la conducta sexual segura.

A continuación, se presenta el modelo de subestructura teórica (figura 1), donde se explican los componentes de la teoría que representan cada uno de los conceptos mencionados.

Definiciones Conceptuales

Factores modificadores de la conducta sexual segura. Hace referencia a las características demográficas, psicológicas, y estructurales del adolescente que influyen o modifican la percepción sobre la actitud hacia la conducta sexual segura. En cuanto a las características demográficas se encuentran la edad, el sexo, escolaridad alcanzada, el tipo y tiempo trascurrido de CCP, y los eventos potencialmente traumáticos. En cuando a las características psicológicas se encuentra la resiliencia psicológica. Y sobre las características estructurales, la relación con el cuidador principal y calidad del cuidado en la institución o basado en la familia (alimentación, vivienda, educación, acceso a los servicios de salud y tener un adulto responsable de su cuidado).

Conocimiento sobre la conducta sexual segura. Hace referencia a la información que influye directamente sobre los comportamientos de sexualidad. En este concepto se incluyen conocimientos sobre prácticas en salud sexual y reproductiva. Además, se integran conocimientos sobre hechos específicos de la promoción a la salud, como el preservativo, siendo el método más eficaz para prevenir VIH, ITS y EA, y creencias del adolescente sobre las conductas sexuales seguras.

Actitud hacia la conducta sexual segura. Se define como un determinante adicional que influye en la toma de decisiones para mantener un comportamiento sexual seguro. Es decir, la percepción emocional respecto al resultado al momento de mantener una conducta sexual segura.

Autoeficacia para la conducta sexual segura. Este concepto es un determinante crítico para predecir la conducta sexual segura. Se define como la percepción del adolescente sobre su capacidad de mantener prácticas sexuales seguras, de comunicación y de prevención, incluyendo situaciones difíciles.

Intención para la conducta sexual segura. Es la voluntad del adolescente para considerar el uso de métodos de protección, abstinencia y retardo del inicio de la actividad sexual y evitación de conductas de riesgo para prevención de embarazo adolescente, ITS o VIH.

Conducta sexual segura. Este concepto se define como las prácticas sexuales que mantiene el adolescente. Estas incluyen la toma de decisiones para prevenir el riesgo sexual, como el uso del preservativo cuando se mantienen relaciones sexuales o abstinencia de relaciones sexuales con personas de las cuales se desconoce su historial sexual.

Modelo Explicativo de la Conducta Sexual Segura en Adolescentes con Carencia de Cuidado Parental

Las proposiciones se sustentan a través de la evidencia empírica que demuestran la relación existente entre los conceptos derivados (tabla 1). Con lo que respecta a los factores modificadores, se encontró que la edad, el sexo, la escolaridad, la CCP y el tiempo en esta condición, aunado a los eventos potencialmente traumáticos se relacionan con conductas sexuales de riesgo, específicamente la falta de uso de preservativo y mayor número de parejas sexuales.16-18

Tabla 1. Propuesta de Proposiciones del Modelo de Conducta Sexual Segura para Adolescentes con Carencia de Cuidado Parental.

| Referentes teóricos | Modelo de Conducta Sexual Segura para Adolescentes CCP |

|---|---|

| 1. El conjunto de variables demográficas, estructurales, socio psicológicas afectan la percepción del individuo e influye en la conducta de prevención. | 1. El conjunto de variables demográficas, estructurales y socio psicológicas del adolescente con CCP influye en la motivación para la conducta sexual segura. |

|

| |

| 2. La información específica sobre el comportamiento preventivo influye sobre la motivación para la conducta de prevención. | 2. El conocimiento específico sobre la conducta sexual segura influye sobre la motivación para la conducta sexual segura del adolescente CCP. |

|

| |

| 3. La motivación influye las habilidades conductuales para la conducta de prevención. | 3. La actitud hacia la conducta sexual segura influye sobre la autoeficacia de la conducta sexual segura del adolescente CCP. |

|

| |

| 4. Las habilidades conductuales contribuyen a la conducta de prevención. | 4. La autoeficacia para la conducta sexual segura contribuye a la intención de la conducta sexual segura del adolescente CCP. |

|

| |

| 5. La información, motivación para actuar y las habilidades conductuales determinan el comportamiento preventivo. | 5. El conocimiento específico, la actitud y la autoeficacia determinan la intención de la conducta sexual segura del adolescente CCP. |

|

| |

| 6. La intención de la conducta de prevención contribuye al comportamiento preventivo | 6. La intención de la conducta sexual segura contribuye a la conducta sexual segura del adolescente CCP. |

Por otra parte, se encontró también que los adolescentes CCP, tienen mayor probabilidad de experimentar eventos potencialmente traumáticos, lo que a su vez compromete su capacidad de resiliencia. Mayores niveles de resiliencia psicológica se asociación con un comportamiento sexual seguro.19-21 En este mismo sentido, la calidad del cuidado recibido, tanto en la institución o basado en la familia, se asoció con una disminución de conductas sexuales de riesgo.22,23 Algunos estudios muestran la asociación de mayores actitudes favorables cuando se posee el conocimiento sobre métodos anticonceptivos, conductas sexuales de riesgo y de prevención, por ejemplo, el uso consistente del preservativo en adolescentes CCP.24-26

En lo que respecta a la autoeficacia, autores como Goodman y cols. y Thurman, encontraron que se relaciona de manera positiva y significativa con la conducta sexual segura, específicamente la disminución de la primera relación sexual a temprana edad, menor número de parejas sexuales y mayor uso del preservativo.10,18 Finalmente, se encuentra la relación entre la intención de la conducta sexual segura y la probabilidad de realizarla, es decir, a mayor intención de uso de condón, mayor probabilidad de utilizar el preservativo en la próxima relación sexual en adolescentes CCP.27,28

Consideraciones Finales

La estrategia de subestructuración teórica propuesta por Dulock y Holzmer resultó de utilidad para identificar las variables de interés, así como sus posibles relaciones. Para el desarrollo del modelo propuesto, se llevaron a cabo las cuatro etapas de la subestructuración donde se identificaron y clasificaron los conceptos y proposiciones para posteriormente construir la representación gráfica1.

El modelo derivado sirve como una herramienta para explicar el comportamiento sexual seguro en adolescentes CCP, puesto que considera las características específicas de la población de interés, así como las variables que intervienen en la conducta sexual segura del adolescente CCP.

Finalmente, este modelo puede ser sometido a verificación para corroborar su utilidad y evaluar la conexión de las bases teóricas y el sistema operacional. Es indispensable profundizar en el conocimiento sobre la conducta sexual en poblaciones más vulnerables, lo que a su vez permite informar futuras intervenciones o políticas que orienten la educación en cuanto a la salud sexual y reproductiva.