Introducción

Las habilidades comunicacionales son fundamentales para los profesionales del área de la salud, ya que promueven el desarrollo de una relación continua con el usuario y su familia, permitiendo reducir el riesgo de error y entregar una atención integral de calidad.1-3 Estas habilidades se conocen como la competencia que tiene una persona para expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, sueños y deseos por medio del lenguaje oral y escrito, así como la capacidad para comprender los mensajes que recibe a través de estos códigos.4 Por lo anterior, el desarrollo de una comunicación efectiva con visión holística es vital en la formación de los profesionales de la salud, especialmente en enfermeros, quienes son los encargados de proporcionar un gran número de atenciones de salud y enfrentar situaciones complejas que demandan empatía, respeto, claridad en el lenguaje, selección del momento oportuno y escucha activa.5

Está demostrado que las habilidades de comunicación son específicas, observables y pueden evaluarse,1,6 lo que lleva a que las universidades sean responsables de otorgar las herramientas necesarias a los estudiantes de enfermería para su desarrollo y mejora. Esto ha llevado a comprender que el desarrollo de una comunicación efectiva no puede educarse solo de forma teórica, sino que debe ser practicada por los estudiantes en su período de formación por medio de herramientas pedagógicas, como la simulación clínica. La simulación clínica es un método de enseñanza y aprendizaje que consiste en situar a un estudiante en un contexto que imite algún aspecto de la realidad clínica, permitiendo crear un ambiente ideal para trabajar las habilidades de comunicación con pacientes simulados.6

Para evaluar las habilidades comunicacionales y realizar retroalimentación, es importante contar con instrumentos que estén validados. Uno de ellos es la escala CICAA (Conectar, Identificar, Comprender, Acordar y Ayudar).7 Esta herramienta está diseñada para apreciar la relación clínica que surge entre el profesional de la salud y el usuario, valorando tanto los aspectos globales como los parciales de la relación clínica. La escala CICAA se basa en que la evaluación de la interacción la realiza un observador externo y puede utilizarse para distintos fines, como formativos, sumativos o de investigación.7 Su diseño es apropiado para la valoración de la relación clínica de cualquier profesional de la salud en el área del proceso clínico. Sin embargo, esta escala no ha sido utilizada en contextos simulados utilizando la metodología de simulación clínica de alta fidelidad con paciente simulado real en estudiantes de enfermería. Por ese motivo, el objetivo de esta investigación es evaluar las propiedades psicométricas de la escala CICAA al utilizarla en simulación clínica en estudiantes de enfermería de una Universidad Pública de Chile.

Método

Para cumplir el objetivo de este trabajo, se realizó un estudio analítico observacional de corte transversal en una muestra con 154 estudiantes regulares de diferentes años de la carrera de enfermería. Esta muestra representó el total de la población que participó en simulaciones clínicas de alta fidelidad en las asignaturas de: Fundamentos Teóricos para el Cuidado en Enfermería II, Cuidados de Enfermería del Adulto Hospitalizado y Cuidados de Enfermería en Infancia y Adolescencia II.

Para estandarizar la interpretabilidad y aplicación de escala CICAA entre investigadores, se realizó una prueba piloto con 20 estudiantes de enfermería de otra universidad que presentaban características similares a las de la muestra. Durante esta prueba piloto, se obtuvo como resultado que no se encontraron problemas de interpretabilidad ni de aplicación del instrumento por parte de los investigadores.

Posterior a la estandarización entre investigadores, los estudiantes de la muestra de la investigación fueron sometidos a escenarios de simulación clínica de alta fidelidad estandarizados para cada nivel utilizando el recurso de “Paciente simulado”; este fue personificado por estudiantes del taller de teatro de la misma universidad. Durante el desarrollo de la simulación clínica de alta fidelidad, dos investigadores realizaron la medición de las habilidades comunicacionales por medio de la aplicación de la escala CICCA.

La escala CICCA es de carácter multidimensional, consta de 29 preguntas divididas en cuatro categorías: Contenidos, Actos de habla o Instrumentales, Comunicación no verbal y Valoración afectiva.7 Es de tipo escala evaluativa con respuestas tipo Likert de cuatro categorías (si no cumple con el ítem: No procede; puntaje 0: Muy escasamente o Escasamente; puntaje 1: Aceptablemente; puntaje 2: Casi totalmente o Totalmente). No hay minutos determinados en cuanto al tiempo de aplicación. Comienza desde que el profesional y el usuario inician la entrevista, hasta que alguno de ellos diga la última palabra.

Para la validación de constructo se evaluó la estructura de la escala CICAA con un Análisis Factorial Exploratorio en sus 29 ítems, utilizando el método de solución factorial por análisis de componentes principales.8 Primero, fue necesario aplicar como medida diagnóstica la prueba de esfericidad de Bartlett; luego, se obtuvo la medida de adecuación muestral de Kaiser- Meyer-Olkin (KMO).9 Estas pruebas determinaron la posibilidad de reducir ítems. Posteriormente, se procedió a realizar el correspondiente análisis factorial de la escala, con rotación Varimax, extrayendo componentes basándose en los siguientes criterios: el criterio de Kaiser y la prueba de la pendiente de Cattell.

La fiabilidad por consistencia interna de la escala CICAA a nivel global y en los componentes obtenidos se realizó utilizando el estadístico α-Cronbach, apropiado para escalas tipo Likert.

Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico Statistical Package for the Social Science (SPSS) versión 21 en español. Las variables sociodemográficas y asociadas a la simulación clínica se describieron con frecuencias observadas y porcentajes. En el análisis de las propiedades psicométricas de la escala CICAA, se realizaron las pruebas estadísticas correspondientes para realizar validación de constructo y fiabilidad por consistencia interna.

Esta investigación se basó en los principios de la Declaración de Helsinki y contó con la aprobación del Comité de Bioética y Bioseguridad de la Universidad del Bío-Bío.10

Resultados

La muestra estuvo conformada por 154 alumnos, de los cuales el 79,2% (n=122) pertenecía al sexo femenino. Según el nivel que cursaba, se obtuvo que un 9,1% pertenecían a segundo (n=14), el 40,9% a tercero (n=63), un 38,3% a cuarto (n=59) y 11,7% a quinto (n=18) año de la carrera de enfermería.

Al evaluar la validez de constructo de la escala CICAA mediante un análisis de componentes principales, se obtiene un resumen de los ítems (Tabla 1) que componen la escala con su respectiva media y desviación estándar. Se observa en los ítems 18, 19 y 29 una desviación estándar mayor que su media.

Tabla 1. Medidas de resumen de los ítems que componen la escala CICAA (n=154).

| Ítems | Media | Desviación típica |

|---|---|---|

| 1. ¿En qué medida el profesional recibe adecuadamente al paciente? | 2,15 | 0,80 |

| 2. ¿En qué medida el profesional hace un uso del ordenador u otros registros de forma que no altera la comunicación? | 1,91 | 0,79 |

| 3. ¿En qué medida el profesional se muestra cortés y amable durante la entrevista? | 2,45 | 0,69 |

| 4. ¿En qué medida el lenguaje no verbal del profesional es el adecuado? | 2,23 | 0,79 |

| 5. ¿En qué medida el profesional muestra empatía en los momentos oportunos? | 2,18 | 0,80 |

| 6. ¿En qué medida el profesional cierra adecuadamente la entrevista con el paciente? | 1,96 | 0,78 |

| 7. ¿En qué medida el profesional ha mostrado una reactividad adecuada? | 1,99 | 0,69 |

| 8. ¿En qué medida el profesional facilita el discurso del paciente? | 2,10 | 0,72 |

| 9. ¿En qué medida el profesional establece y mantiene a lo largo de la entrevista un contacto visual-facial adecuado? | 2,15 | 0,77 |

| 10. ¿En qué medida el profesional capta y responde a las pistas ofrecidas por el paciente? | 1,88 | 0,68 |

| 11. ¿En qué medida el profesional emplea preguntas abiertas? | 1,79 | 0,85 |

| 12. ¿En qué medida el profesional ha explorado la idea que tenía el propio paciente sobre el origen y/o la causa de su síntoma o proceso? | 1,27 | 0,50 |

| 13. ¿En qué medida el profesional ha explorado las emociones y los sentimientos que el síntoma o proceso ha provocado al paciente? | 1,35 | 0,60 |

| 14. ¿En qué medida el profesional ha explorado cómo afecta al paciente su síntoma o proceso en su vida diaria, entorno sociofamiliar o laboral? | 1,26 | 0,56 |

| 15. ¿En qué medida el profesional ha explorado las expectativas que el paciente tiene para esta consulta? | 1,24 | 0,49 |

| 16. ¿En qué medida el profesional ha explorado el estado de ánimo del paciente? | 1,56 | 0,71 |

| 17. ¿En qué medida el profesional ha explorado posibles acontecimientos vitales estresantes para el paciente? | 1,71 | 0,69 |

| 18. ¿En qué medida el profesional ha explorado el entorno sociofamiliar? | 0,55 | 0,98 |

| 19. ¿En qué medida el profesional ha explorado factores de riesgo o realizado actividades preventivas no relacionadas con la demanda? | 0,46 | 0,86 |

| 20. ¿En qué medida el profesional ha resumido la información que ha obtenido del paciente? | 1,67 | 0,71 |

| 21. ¿En qué medida el profesional trata de explicar el proceso o el síntoma principal presentado por el paciente? | 1,83 | 0,73 |

| 22. ¿En qué medida el profesional trata de explicar la evolución que puede seguir el proceso? | 1,78 | 0,76 |

| 23. ¿En qué medida el profesional ofrece una información adaptada a los problemas y necesidades que tiene el paciente? | 1,79 | 0,78 |

| 24. ¿En qué medida el profesional ofrece la información de forma clara? | 1,97 | 0,83 |

| 25. ¿En qué medida el profesional da la oportunidad al paciente de participar en la toma de decisiones de la consulta animándolo? | 1,60 | 0,74 |

| 26. ¿En qué medida el profesional permite que el paciente exprese sus dudas | 1,86 | 0,77 |

| 27. Si se produce alguna discrepancia o desacuerdo entre el profesional y el paciente, ¿en qué medida el profesional busca el acuerdo (entrando en discusión y considerando las opiniones del paciente | 1,81 | 0,79 |

| 28. ¿En qué medida el profesional comprueba que el paciente ha comprendido la información suministrada? | 1,60 | 0,73 |

| 29. ¿En qué medida el profesional consigue compromisos explícitos por parte del paciente respecto al plan a seguir? | 0,53 | 0,92 |

Según el coeficiente de Kaiser- Meyer-Olkin (KMO), los ítems presentaron un coeficiente de 0,921. Por otra parte, la prueba de esfericidad de Bartlett fue estadísticamente significativa (χ2=3642,38, 406 grados de libertad y p<0,001), por lo tanto, existe evidencia que es posible reducir ítems.

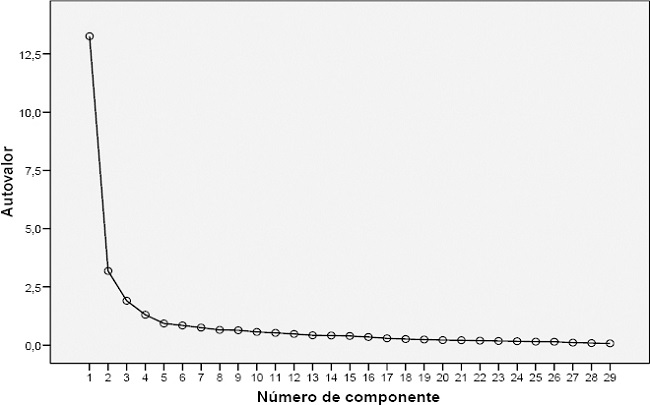

Al realizar el análisis de componentes principales a la escala CICAA, se obtienen 29 componentes con sus respectivos autovalores, que se pueden observar a través del grafico de sedimentación de la Figura 1.

Realizado el análisis de la escala y su posterior rotación mediante el método de Varimax (Tabla 2), se logran extraer cuatro componentes principales que suman un 67,782% de la varianza total explicada. El componente 1 está compuesto por diez ítems cuyas cargas factoriales oscilaron entre 0,405 y 0,810; el componente 2 está formado por nueve ítems cuyas cargas factoriales oscilaron entre 0,502 y 0,803; el componente 3 queda conformado por siete ítems con cargas factoriales entre 0,443 y 0,846; y el componente 4 cuenta con tres ítems con cargas factoriales que oscilan entre 0,792 y 0,854. Los autovalores por componente presentan valores entre 3,894 y 5,906, y los valores de α-Cronbach por componente oscilan entre 0,879 y 0,934. La comunalidad presentada por los 29 ítems varió entre 0,512 y 0,841, exceptuando los ítems 6 y 17 que presentaron valores inferiores, siendo 0,364 y 0,429, respectivamente. La consistencia interna global de la escala (con los 29 ítems) presenta un coeficiente α-Cronbach de 0,956.

Tabla 2. Estructura factorial de componentes principales extraídos para 29 ítems de la escala CICAA (n=154).

| Ítems | Componente | Comuna-lidad | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | ||

| ¿En qué medida el profesional trata de explicar el proceso o el síntoma principal presentado por el paciente? | 0,81 | 0,73 | |||

| ¿En qué medida el profesional trata de explicar la evolución que puede seguir el proceso? | 0,79 | 0,30 | 0,75 | ||

| ¿En qué medida el profesional ofrece una información adaptada a los problemas y necesidades que tiene el paciente? | 0,76 | 0,32 | 0,80 | ||

| ¿En qué medida el profesional ofrece la información de forma clara? | 0,74 | 0,37 | 0,31 | 0,79 | |

| ¿En qué medida el profesional ha resumido la información que ha obtenido del paciente? | 0,70 | 0,63 | |||

| Si se produce alguna discrepancia o desacuerdo entre el profesional y el paciente, ¿en qué medida el profesional busca el acuerdo (entrando en discusión y considerando las opiniones del paciente | 0,65 | 0,36 | 0,63 | ||

| ¿En qué medida el profesional permite que el paciente exprese sus dudas? | 0,63 | 0,46 | 0,69 | ||

| ¿En qué medida el profesional comprueba que el paciente ha comprendido la información suministrada? | 0,59 | 0,43 | 0,67 | ||

| ¿En qué medida el profesional da la oportunidad al paciente de participar en la toma de decisiones de la consulta animándolo? | 0,57 | 0,47 | 0,68 | ||

| ¿En qué medida el profesional cierra adecuadamente la entrevista con el paciente? | 0,40 | 0,39 | 0,36 | ||

| ¿En qué medida el profesional muestra empatía en los momentos oportunos? | 0,80 | 0,73 | |||

| ¿En qué medida el lenguaje no verbal del profesional es el adecuado? | 0,78 | 0,71 | |||

| ¿En qué medida el profesional se muestra cortés y amable durante la entrevista? | 0,77 | 0,65 | |||

| ¿En qué medida el profesional recibe adecuadamente al paciente? | 0,70 | 0,56 | |||

| ¿En qué medida el profesional establece y mantiene a lo largo de la entrevista un contacto visual-facial adecuado? | 0,41 | 0,67 | 0,70 | ||

| ¿En qué medida el profesional ha mostrado una reactividad adecuada? | 0,66 | 0,57 | |||

| ¿En qué medida el profesional hace un uso del ordenador u otros registros de forma que no altera la comunicación? | 0,62 | 0,51 | |||

| ¿En qué medida el profesional facilita el discurso del paciente? | 0,30 | 0,50 | 0,43 | 0,58 | |

| ¿En qué medida el profesional capta y responde a las pistas ofrecidas por el paciente? | 0,47 | 0,50 | 0,35 | 0,60 | |

| ¿En qué medida el profesional ha explorado las emociones y los sentimientos que el síntoma o proceso ha provocado al paciente? | 0,84 | 0,79 | |||

| ¿En qué medida el profesional ha explorado las expectativas que el paciente tiene para esta consulta? | 0,83 | 0,72 | |||

| ¿En qué medida el profesional ha explorado cómo afecta al paciente su síntoma o proceso en su vida diaria, entorno sociofamiliar o laboral? | 0,80 | 0,42 | 0,84 | ||

| ¿En qué medida el profesional ha explorado la idea que tenía el propio paciente sobre el origen y/o la causa de su síntoma o proceso? | 0,68 | 0,35 | 0,67 | ||

| ¿En qué medida el profesional ha explorado el estado de ánimo del paciente? | 0,36 | 0,66 | 0,63 | ||

| ¿En qué medida el profesional emplea preguntas abiertas? | 0,44 | 0,46 | 0,33 | 0,60 | |

| ¿En qué medida el profesional ha explorado posibles acontecimientos vitales estresantes para el paciente? | 0,32 | 0,44 | 0,35 | 0,42 | |

| ¿En qué medida el profesional consigue compromisos explícitos por parte del paciente respecto al plan a seguir? | 0,85 | 0,84 | |||

| ¿En qué medida el profesional ha explorado factores de riesgo o realizado actividades preventivas no relacionadas con la demanda? | 0,84 | 0,83 | |||

| ¿En qué medida el profesional ha explorado el entorno sociofamiliar? | 0,42 | 0,79 | 0,83 | ||

| Autovalor | 5,906 | 5,506 | 4,351 | 3,894 | - |

| Porcentaje varianza | 20,367 | 18,986 | 15,00 3 | 13,42 7 | - |

| α-Cronbach | 0,934 | 0,912 | 0,879 | 0,927 | - |

Los componentes principales fueron extraídos con el método de Normalización de Kaiser. Se presenta la solución con rotación Varimax. Las cargas factoriales menores que 0,30 fueron eliminadas de la matriz de resultados.

Finalizado el análisis factorial exploratorio, se grafican los cuatro componentes extraídos con sus respectivos ítems (Tabla 3), contrastándolos con las tareas de la escala CICAA.

Discusión

Referente al grado de fiabilidad por consistencia interna de la escala CICAA, se obtuvo un α-Cronbach de 0,95, mostrando así que el instrumento posee una fiabilidad alta, ya que cumple con estar dentro del rango de 0,70- 0,95.11 Esto indica que la escala es homogénea. Este resultado fue similar al informado por el autor de la escala CICAA en estudios anteriores.12,13 Respecto al análisis factorial exploratorio, se lograron extraer cuatro factores o componentes que explican el 67,782% de la varianza total, según el criterio extracción del porcentaje de varianza explicada.9 Esto es parecido a lo obtenido en otro estudio.13

Los 29 ítems de la escala CICAA se agrupan mediante cuatro tareas: la primera es “Conectar”; la segunda es “Identificar y comprender los problemas”; y la tercera y cuarta tarea se llama “Acordar y ayudar a actuar”.7

En relación con los resultados obtenidos según las cargas factoriales por ítems, el primer componente extraído del análisis factorial exploratorio estuvo compuesto por diez ítems que, según sus características y los ítems que la componen, recaen en la última tarea de la escala correspondiente a “Acordar y ayudar a actuar”. Respecto a los ítems que constituyen este componente, ocho de estos (ítems 21 a 28) pertenecen a la tarea original, y los otros dos ítems restantes, el 20 y el 6, que en un principio pertenecían a otras dos tareas constituyentes de la escala, también se relacionan de forma coherente con la tarea de “Acordar y ayudar a actuar”. El ítem 20 (“¿En qué medida el profesional ha resumido la información que ha obtenido del paciente?”) y el ítem 6 (“¿En qué medida el profesional de salud cierra adecuadamente la entrevista?”) reflejan el inicio del cierre de la entrevista (ítem 6) y se relaciona con una cuarta etapa denominada “Cerrando la sesión”. Este análisis ha sido propuesto por Moore et al., con su adaptación de las Guías de Calgary Cambridge, en donde uno de sus pasos es resumir la sesión brevemente y clarificar el plan de cuidados.14 En cuanto al ítem 20, Ruiz Moral M. dice que “se trata de una habilidad que persigue ratificar si los motivos de consulta del paciente son los que realmente ha expuesto o hay otros”; esto se asemeja al paso de verificación final de la adaptación de las Guías de Calgary Cambridge, que contempla el chequeo si el paciente se encuentra de acuerdo y cómodo con lo planeado, en vista de lo observado y analizado durante la entrevista.7,14

En el segundo componente, constituido por nueve ítems, se ajusta a la primera tarea de la escala correspondiente a “Conectar”, manteniéndose la mayor parte de los ítems de esta tarea (ítems 1 a 5), excluyéndose el ítem 6 ya que tuvo mayor carga factorial en el componente 1. Además, se incluyeron, según sus cargas factoriales, el ítem 7 (“¿En qué medida el profesional ha mostrado una reactividad adecuada?”), el ítem 8 (“¿En qué medida el profesional facilita el discurso del paciente?”), el ítem 9 (“¿En qué medida el profesional establece y mantiene a lo largo de la entrevista en contacto visual facial adecuado?”) y el ítem 10 (“¿En qué medida el profesional capta y responde las pistas ofrecidas por el paciente?”). Según Ruiz Moral M., estos ítems (ítems 7 a 10) dan una idea del grado de escucha activa que ejerce el profesional.7,15 Basado en lo anterior, estos ítems sirven para lograr una conexión eficiente e integral con el paciente (conectar), más que para identificar problemas. Por otro lado, si se compara con las adaptaciones de las Guías de Calgary Cambridge,14 estas concuerdan con la primera etapa “Iniciando la sesión”, donde uno de los pasos que se realiza en esta etapa, para poder lograr una buena entrevista, es que el entrevistador escuche atentamente el planteamiento inicial del paciente (“capta y responde las pistas ofrecidas”) sin interrumpirlo ni guiar su respuesta (“¿facilita el discurso del paciente?”). También se contempla en esta etapa el demostrar un comportamiento no verbal apropiado, incluyendo el contacto visual y una postura adecuada.

El tercer componente, conformado por siete ítems (ítems 11 a 17), convergen en la segunda tarea que corresponde a “Identificar y comprender los problemas”. Sin embargo, se presentan en menor cantidad comparado con la tarea original, que anteriormente contaba con 13 ítems. A partir de ello, se observa que estos ítem se ajustan a la segunda etapa “Recogiendo Información” del modelo teórico basado en las Guías de Calgary Cambridge,14 donde se basa en preguntas directas relacionadas con la clínica del usuario, indagando en el proceso de su enfermedad. Los ítems restantes que pertenecían a la tarea de “Identificar y comprender los problemas” se distribuyeron en los distintos componentes según sus cargas factoriales, y no representan en gran manera al componente.

El cuarto componente extraído estuvo compuesto por tres ítems (ítems 18, 19, 29), los cuales pertenecían a las tareas de “Identificar y comprender los problemas” (ítems 18 y 19) y “Acordar y ayudar a actuar” (ítem 29). Se observó que estos ítems fueron los únicos en presentar una desviación típica mayor que su media, lo que pudo haber influido en el desplazamiento desde sus tareas correspondientes a crear un nuevo componente. Basándose en el contenido de los ítems (ítem 18: “¿En qué medida el profesional ha explorado el entorno sociofamiliar?”, ítem 19: “¿En qué medida el profesional ha explorado factores de riesgo o realizado actividades preventivas no relacionadas con la demanda?”, e ítem 29: “¿En qué medida el profesional consigue compromisos explícitos por parte del paciente respecto al plan a seguir?”), si bien concuerdan con lo propuesto por sus tareas de origen, su extracción pudo haberse visto influenciada por la heterogeneidad de la muestra, al haberse evaluado escenarios tanto de situaciones intrahospitalarias como de atención primaria, destacando en cantidad las primeras situaciones. Se ha observado que los ítems tienen una mayor representatividad en escenarios de Salud Comunitaria, donde se tiene la oportunidad de recopilar información para realizar una completa anamnesis y llegar a acuerdos futuros con el paciente con respecto a sus cuidados. Sin embargo, como la mayor parte de los escenarios de simulación fueron intrahospitalarios, caracterizados por situaciones de urgencias médicas, no se tuvo la oportunidad de observar dichas situaciones, por lo que se evaluaron como No Procede. Esto afectó los resultados de desviación estándar, ya que los valores obtenidos en estos ítems eran compartidos por todos los sujetos evaluados en escenarios intrahospitalarios. Por otro lado, a los estudiantes observados en escenarios de tipo comunitario (menor cantidad en relación con los escenarios intrahospitalarios), sí se les dio la oportunidad de evaluar dichos ítems, lo que permitió generar una cierta desviación en los resultados.

A nivel global, los resultados obtenidos en la presente investigación son similares a los obtenidos por el autor de la escala CICAA. Si bien se realizaron ciertas modificaciones en la composición de los constructos, no se perdió su esencia. Sin embargo, debemos tener en cuenta las diferencias culturales, como menciona Lévi-Strauss “hay fundamentos de la comparación entre culturas y al mismo tiempo la necesidad ineludible de estudiar minuciosamente las diferencias”,16 esto implica que cada cultura tiene una forma de ver, interpretar y percibir la realidad, influenciada por diversos factores como el lenguaje, la genética, las leyes, la historia, las creencias, las supersticiones y las normas sociales, lo que da lugar a reglas generales que los identifican y se reflejan también en la comunicación.16 En este sentido, aunque una escala puede ser exitosa en España, puede ser que necesite ser modificada para adaptarse a una cultura diferente como es la chilena.

Finalmente, esta investigación aporta nueva evidencia respecto a la escala CICAA, convirtiéndola en un instrumento apto para lograr evaluar las habilidades comunicacionales en estudiantes de enfermería en un contexto de simulación clínica de alta fidelidad. Esto permite una medición objetiva del logro de estas habilidades durante el desarrollo de sus estudios de pregrado, lo que en el futuro podría fomentar el desarrollo de un cuidado holístico, mejorando la seguridad, calidad y satisfacción de la atención de enfermería entregada a los pacientes.17

Conclusión

Según los resultados obtenidos, se ha demostrado que la escala CICAA muestra ser un instrumento confiable y válido para evaluar habilidades comunicacionales en estudiantes en simulaciones clínica de alta fidelidad, ya que la fiabilidad por consistencia interna obtenida fue mayor a 0,70 según el coeficiente alfa de Cronbach.

El análisis factorial exploratorio mostró que en gran parte del estudio existió similitud con la escala original. Ciertas discrepancias en los componentes se atribuyeron a las diferencias culturales entre los países involucrados.

Este estudio tiene el potencial de mejorar la medición y contribuir al desarrollo de las habilidades comunicacionales en estudiantes de enfermería utilizando simulaciones de alta fidelidad. La escala CICAA permite evaluar estas habilidades de manera objetiva, identificando las fortalezas y debilidades de cada estudiante. Gracias a esto, se pueden trabajar de manera específica para lograr un mayor desarrollo de la comunicación, lo cual impactaría positivamente en su desempeño profesional en un futuro.