Introducción

En todo el mundo, el VIH es un problema de salud pública que afecta a aproximadamente 36,9 millones de personas1. En 2016, casi la mitad de las personas en Estados Unidos con diagnóstico de VIH tenían 50 años o más2. Las personas mayores que viven con el VIH (PM-VIH) son un grupo cada vez mayor y vulnerable que se enfrenta a problemas de salud relacionados con su proceso de envejecimiento y de su condición de VIH positivo. La evidencia muestra que las PM-VIH con acceso a un tratamiento efectivo están envejeciendo3,4, mientras que más personas contraen VIH a una edad más avanzada5.

El acceso a la terapia antirretroviral combinada ha transformado al VIH en una enfermedad crónica con la que muchas personas viven y envejecen, con las consecuencias del VIH relacionadas con la salud, los efectos adversos del tratamiento y la morbilidad múltiple6,7. Envejecer con VIH presenta problemas específicos para las PM debido a las complejidades biomédicas con respecto a las comorbilidades, el deterioro cognitivo entre las personas en tratamiento prolongado y las preocupaciones sociales relacionadas con las barreras percibidas para recibir el apoyo8. Aunque el envejecimiento acelerado no está claro en pacientes con VIH, algunos argumentos que respaldan esta idea incluyen la presencia a edades más tempranas de mayores tasas de comorbilidades crónicas, cambios inmunes senescentes, mayores marcadores inflamatorios persistentes y mayores tasas de síndromes geriátricos9,10. Algunos estudios sugieren que la prevalencia de fragilidad es mayor entre las PM-VIH (en todo el mundo, del 5 al 28,6%) en comparación con la población general y que su inicio ocurre a una edad más temprana11,12.

La actividad física es una estrategia empleada por personas que viven con el VIH y por profesionales de rehabilitación para abordar la discapacidad y mejorar o mantener la salud de las personas que viven con VIH13. La actividad física regular se recomienda para todas las personas que viven con VIH para ayudar a controlar su enfermedad y, en especial, para las PM.

El conocimiento sobre los beneficios y riesgos del ejercicio, y los parámetros óptimos para el ejercicio para adultos mayores que viven con el VIH, aún es escaso. Evidencia reciente indica que realizar ejercicio aeróbico o una combinación de ejercicio aeróbico y de resistencia al menos 3 veces por semana durante, como mínimo, 5 semanas es seguro y puede conducir a mejoras en la aptitud cardiorrespiratoria, la fuerza, la composición corporal y la calidad de vida de los adultos con VIH14.

La actividad física, incluidas pequeñas cantidades de actividad acumulada durante el día, como por ejemplo, tareas domésticas y/o actividades recreativas, o bloques de tiempo programados para una actividad más extenuante, puede ser una forma de promover la salud y mitigar la progresión del deterioro funcional entre las PM-VIH15,16. Asimismo, entre PM-VIH se ha demostrado que la actividad física mitiga la inflamación crónica asociada con la enfermedad, lo que puede conducir al desarrollo de enfermedades no asociadas al VIH17,18.

Conocer los facilitadores y barreras que tienen las PM-VIH es esencial para crear intervenciones basadas en las necesidades de esta población, de modo que pueda realizar el ejercicio adecuado y los proveedores de atención médica puedan practicar la prescripción de ejercicio adecuada14. Intervenciones basadas en la prescripción de actividad física efectiva y segura pueden mejorar la efectividad del manejo del VIH, y así mejorar los resultados generales de salud para la PM-VIH, incluyendo funcionalidad y calidad de vida.

Metodología

Diseño

Tipo de diseño cualitativo descriptivo, que utiliza entrevistas en profundidad como método para obtener información. Un método descriptivo cualitativo es el enfoque de elección cuando se desean descripciones de los fenómenos directamente de la fuente, y cuando los investigadores desean permanecer más cerca de los datos y de los significados que los participantes dan a sus experiencias. El lenguaje proporciona el vehículo de comunicación como estructura interpretativa que debe leerse19.

Participantes

En la población de este estudio se incluyó a 30 PM-VIH: 15 mujeres y 15 hombres usuarios de un policlínico de especialidad de un hospital público del sector suroriente de Santiago, Región Metropolitana, Chile. Esta región, junto con Arica-Parinacota y Tarapacá, es una de las tres áreas con mayor prevalencia de VIH20.

Criterios de inclusión

Los criterios de inclusión fueron: a) tener 50 años o más; b) haber recibido un diagnóstico de infección por VIH sobre la base de pruebas positivas de anticuerpos del VIH, y c) haber estado en terapia antirretroviral por más de tres semanas. La edad de 50 años se ha considerado como un límite para discriminar a los sujetos mayores dentro de las personas infectadas por el VIH, según el CDC en 199221 y posteriormente corroborado por Blanco et al. en 201222.

Criterios de exclusión

Los criterios de exclusión fueron: a) diagnóstico médico de demencia; b) que esté cursando con una enfermedad aguda en el momento de la entrevista, y c) diagnóstico médico que prohíbe la actividad física por discapacidad.

Reclutamiento

Muestra intencionada de 30 PM-VIH dividida en 2 subgrupos: 15 hombres y 15 mujeres. La muestra se definió por los criterios clásicos de saturación aplicados a la metodología cualitativa.

A todo posible participante del estudio se le informó por el proveedor de salud que lo atiende. Los investigadores, que se encontraban en las dependencias del centro de salud, chequearon los criterios de elegibilidad para ingresar en el estudio y confirmar la voluntariedad de su participación a través de la firma del consentimiento informado. Posteriormente, se acordó la fecha y día de la entrevista en profundidad.

Recogida de datos

Las variables sociodemográficas (sexo, edad, estado civil, nivel de escolaridad, ocupación y ayuda de personas cercanas), las de salud (autopercepción de la salud, comorbilidad, edad de diagnóstico del VIH, CD4, carga viral y terapia antirretroviral) y las actividades de ejercicio físico se recogieron a través de un cuestionario que lo aplicó el grupo de investigación.

Las entrevistas en profundidad se realizaron por miembros del equipo de investigación que estaban capacitados en estas técnicas cualitativas de recogida de datos, y que contaban con la guía de preguntas semiestructuradas y no conocían previamente a los entrevistados, así disminuía el sesgo y la coerción en el proceso. Las preguntas conductoras de la guía de la entrevista fueron: a) facilitadores para realzar ejercicio físico; b) ¿qué tipo de ejercicios físicos son los más apropiados de practicar por las personas mayores con VIH?, ¿cada cuánto tiempo realiza actividad física?; c) ¿qué factores influyen para que usted realice actividad física o, si no hace ejercicio, qué factores facilitarían que usted realice ejercicio físico?, y d) ¿qué impide que usted realice ejercicio físico?

La entrevista se desarrolló en una sala privada, se audiograbó, y tuvo una duración en promedio de 30 min, se transcribió de manera textual por personal entrenado para esta actividad. Una vez finalizada la entrevista, se aplicó un cuestionario para medir las variables demográficas y de la enfermedad, que se analizaron a través de medidas de tendencia central.

La saturación se utilizó para determinar el tamaño de la muestra del estudio. En el momento en que no surgían nuevos datos de las entrevistas en profundidad se consideró que el tema estaba saturado, lo que indica que se habían cubierto los límites de los fenómenos estudiados. Para describir con precisión los fenómenos en estudio, la saturación de datos en nuestro proyecto se logró con un total de 30 participantes.

Análisis de datos

Para el análisis de la información cualitativa, los relatos de las entrevistas fueron sometidos a un análisis de contenido cualitativo inductivo, para lo que se utilizó la técnica descrita por Krippendorff19. El análisis de contenido es un método utilizado para reconocer, codificar y clasificar patrones a partir de datos de texto19. Para ello, 3 investigadores capacitados en metodología cualitativa del equipo analizaron por separado las transcripciones de las narrativas a través de una secuencia de lecturas, que progresaron desde una lectura fluctuante hasta la identificación de categorías y dimensiones de cada una de las entrevistas. Se realizaron 3 reuniones grupales de análisis, en las que los investigadores llegaron a un consenso de las categorías y dimensiones a la luz de las narrativas.

Para asegurar la validez de los hallazgos, se utilizaron los criterios de Guba y Lincoln23. Para lograr la credibilidad, se realizó el member-check a los participantes, que manifestaron sentirse identificados con las dimensiones desveladas: la fiabilidad se logró tras las reuniones de consenso del equipo y los análisis fueron respaldados por las narrativas textuales; la auditabilidad se logró a través de la descripción detallada del fenómeno en estudio; la transferencia se realizó con expertos temáticos y clínicos. Para la realización de este estudio se contó con la aprobación del Comité de Ética del Área Sur Oriente de la Región Metropolitana.

Resultados

Los resultados de este estudio se presentarán de 2 formas. Primero se hará una descripción de la muestra de estudio, y después se presentarán los resultados cualitativos para conocer los beneficios percibidos y las barreras que tienen las PM-VIH para realizar actividad física.

Descripción de la muestra en estudio

Características sociodemográficas

El promedio de edad fue de 61 años (de 51 a 72 años). El 61% de la muestra se autocalificó como heterosexual, el 26% de hombres que tienen sexo con hombres y el resto bisexual. En relación con su estado civil, la mayoría eran solteros (30%), casados (26%) y el resto eran separados. El 61% reporta tener hijos. Con respecto a su nivel educacional, el 44% reportó tener enseñanza básica completa, el 39% enseñanza media completa y el resto educación universitaria. Un 22% de la muestra está jubilada, mientras que el resto está trabajando a jornada completa o parcial. En relación con el apoyo social percibido, la mayoría de las PM refieren tener al menos 3 personas cercanas con las que puede contar en el momento de una emergencia.

Variables de salud y de enfermedad

En general, la mayoría de las PM (54%) reportaron que su salud es muy buena/buena, mientras que el resto la calificó entre mala/muy mala. Casi toda la muestra en estudio (95%) tenía al menos una enfermedad crónica, las más frecuentes eran las enfermedades cardiovasculares y osteoarticulares. El 30% de la muestra fue diagnosticada de sida después de los 50 años. Actualmente se encuentran con bajas cargas virales y CD4 normales. La totalidad de la muestra se encuentra con terapia antirretroviral en concordancia con las normativas GES de esta patología.

Percepción de la actividad física

En relación con la actividad física, el 100% de la muestra realizaba algún tipo de ejercicio, los más frecuentes fueron salir a caminar (87%) y los ejercicios de estiramiento y fortalecimiento muscular (65%); mientras que los menos frecuentes fueron hacer maquinas (13%), salir en bicicleta (8%), hacer ejercicio aeróbico (4%) y hacer ejercicios en el agua (0%).

Beneficios y barreras percibidos por las personas mayores con VIH para realizar actividad física

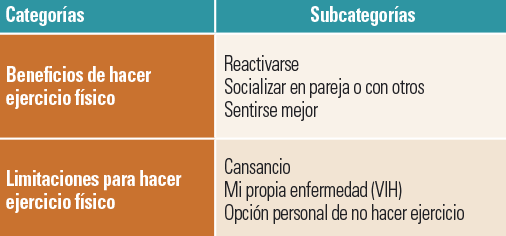

Tras el análisis de contenido de las narrativas de las PM-VIH entrevistadas, emergieron 2 categorías y sus respectivas subcategorías asociadas que dan respuesta al fenómeno en estudio, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Beneficios y limitaciones para hacer ejercicio percibidas por personas mayores que viven con VIH.

Los participantes de este estudio desvelaron algunos beneficios percibidos al realizar actividad física, los cuales se expresan a través de las siguientes subcategorías: a) reactivarse; b) socializar en pareja o con otros, y c) sentirse mejor.

La subcategoría de reactivarse expresa las necesidades de las PM de realizar ejercicios como una forma de sentirse recargado de vitalidad y energía, para obtener mejores resultados en la vida diaria evitando el cansancio o el desánimo.

“Yo creo que para hacer ejercicio no hay ninguna dificultad… el ejercicio nos reactiva, porque la sangre como que circula más no se nos llena de energía y vamos como botando las toxinas y vamos renovándonos, como que el espíritu también mejora, esos bajones ya no están, yo creo que es muy importante la actividad física para nosotros” (12F, 230-234).

La subcategoría socializar en pareja o con otros es otro de los beneficios del ejercicio percibidos por las PM. La actividad física es vista como un medio para compartir con personas cercanas.

“… En el caso de los hombres que tenemos un ritmo como de la casa al trabajo, caminar hace que uno se encuentre con los amigos que se yo… yo me acuerdo que muchas veces he conversado con mi madre y con mis hermanas sobre mi condición… el ejercicio te obliga a pensar a hacer otras…” (2M, 139-144). “El ejercicio me permite hablar con mi señora de lo cotidiano, de lo divino, de lo humano, de la contingencia o de lo que vamos a hacer más adelante, lo que vamos a cenar esta Navidad, cómo vamos a pagar la cuenta, que el hijo que se portó mal… ese tipo de cosas que arreglamos el mundo, nuestro mundo, aunque llegamos a la casa y siga siendo el mismo mundo, pero no importa, lo arreglamos mientras caminamos” (6M, 48-52).

La subcategoría de sentirse mejor es otro de los beneficios percibidos por las PM. La actividad física moderada y continua es vista por las PM-VIH como una forma de mejorar su estado físico además de mejorar aspectos psicológicos de sus vidas.

“Porque el constante movimiento del cuerpo hace como fortalecer los huesos y cosas así… yo pienso que el ejercicio es lo mejor que, mejor que las pastillas” (13F, 15-17).

“… hacía ejercicio como recreativo, como para liberar tensiones por uno terminaba más relajada, duerme mejor… como que a uno le hace bien… como que tiene más circulación en la sangre… como que todo fluye más” (12F, 19-21).

La categoría de barreras para hacer ejercicio se expresa por los participantes a través de relatos que dan cuenta de las restricciones que tienen para realizar actividad física. Dentro de las subcategorías identificadas se encuentran: a) cansancio; b) mi enfermedad (VIH), y c) opción personal de no hacer ejercicio.

Las PM identifican al cansancio como una de las limitaciones para hacer actividad física. El cansancio se percibe como la falta de fuerzas y agotamiento que tiene la persona mayor producto de las actividades que ha tenido durante el día, por falta de descanso o producto de la condición del VIH que le hace rechazar la posibilidad de hacer ejercicio.

“No hago ejercicio por cansancio, porque yo llego cansada de mi trabajo… entonces debiera de llegar ponerme el buzo e ir a una plaza a hacer ejercicio, no lo hago, me echo en el sillón, me pongo a ver la teleserie, descanso un poco con las piernas arriba porque tengo las piernas llenas de varices y es un dolor salvaje, y ahí descanso… nada más que por flojera o por cansancio, nada más que eso” (29F, 138-142).

Las PM identifican su propia enfermedad (VIH) como una de las subcategorías de limitaciones para hacer ejercicio. En este sentido, la condición de VIH se identifica como una condición limitante para hacer actividad física.

“Me siento mal, porque si no me sintiera así, yo igual seguiría caminando, porque el que camine no me afecta en mi enfermedad, o sea, el que tenga VIH y todo eso no me afecta para que yo camine, me afecta que yo me canso, en eso me afecta, es por eso que dejé de hacer ejercicio” (19F, 190-192).

“Por mi enfermedad (VIH) estoy muy gordita, entre otros problemas, ya me cuesta mucho más hacer ejercicio, mucho más, aunque uno quiera hacer ejercicio, porque yo veo a veces gente que está haciendo ejercicio en la televisión y todo eso me agrada a mí, pero yo no puedo hacer ejercicio…” (15F, 285-287).

Respecto a la opción personal de no hacer ejercicio, a pesar de que reconocen los beneficios que tiene practicar algún tipo de actividad física, deciden no hacerlo porque no les gusta.

“No me gusta hacer ejercicio, la verdad es que no me gusta, tengo una vecina que me dice ‘vamos a yoga, te inscribo’, por la municipalidad, ¿andemos en bicicleta?, no, le digo yo, nunca me ha gustado andar en bicicleta, no me gusta eso del yoga, mi vecina me dice ‘te haría bien’ y siempre me invita a cursos así, y le digo que no” (14F, 88-91).

“Bueno, yo por opción nunca he hecho gimnasia, excepto cuando estaba en el colegio (ríe), no me nace hacer ningún tipo de educación física, ni ir a un gimnasio, ni darme el tiempo para correr ni nada por el estilo” (10M,11-14).

Discusión

Los hallazgos de este estudio proporcionan contribuciones al conocimiento existente sobre actividad física en PM-VIH. Este es un tema que ha tenido escasa investigación en la última década. Existen algunos estudios que relacionan la actividad física de PM-VIH con mejoras en calidad de vida y funcionalidad14,15,16,17,18. Teniendo en cuenta la falta de investigación que se ha dirigido a este tema, poder comprender la interacción de variados factores es esencial para desarrollar y/o adaptar intervenciones para este grupo específico. En este sentido, este estudio es un aporte al conocimiento al desvelar los beneficios y barreras percibidas por PM-VIH para realizar actividad física.

Las PM-VIH refieren que los beneficios de realizar actividad física se asocian a 3 aspectos: reactivarse, socializar en pareja o con otros, y sentirse mejor. La sensación de reactivación que tiene la PM-VIH puede relacionarse con la percepción de mejora de la capacidad de hacer actividades de la vida diaria. La evidencia científica señala que la actividad física mejora la aptitud cardiorrespiratoria, la fuerza, la composición corporal y la calidad de vida de los adultos con VIH14. Asimismo, pequeñas actividades han demostrado promover la salud y mitigar la progresión del deterioro funcional entre las PM-VIH15,16. Segundo, las PM-VIH visualizan a la actividad física como una oportunidad de socializar en pareja o con otras personas. Este es un aspecto importante para profundizar sobre el tipo de compañía que será facilitadora para que las PM-VIH realicen actividad física. En este sentido, hay estudios que señalan que los grupos de caminatas en los que las PM-VIH se sientan resguardadas en su condición de VIH serían la compañía óptima para motivarlos a realizar actividad física24. Sumado a lo reportado, los beneficios psicológicos, incluidos disminución del deterioro neurocognitivo25,26,27 y reducción del estrés28, son algunos de los beneficios de realizar ejercicio descritos en la literatura para PM-VIH.

En relación con las limitaciones para hacer ejercicio físico destacan: el cansancio, la propia enfermedad y la opción personal de no hacer ejercicio. El cansancio es uno de los síntomas más reportados en la población chilena29, el cual puede ser derivado del propio VIH o de otras comorbilidades de la PM. La fatiga en PM-VIH puede resultar de los eventos estresantes asociados a la enfermedad y está ligada a la ansiedad y depresión que acompañan a estos sucesos30. Esto concuerda con hallazgos previos, que señalan que la experiencia de los síntomas va de acuerdo con el modo de vida de la persona y con su experiencia previa al diagnóstico31. Asimismo, este es un hallazgo que puede vincularse a la presencia de dolor como una limitación a la hora que la PM-VIH decide realizar actividad física28. Se necesita más investigación para abordar este síntoma, que puede transformarse en una limitación importante en el momento de recomendar la actividad física como parte del tratamiento no farmacológico a este grupo etario.

El VIH se identifica como limitante para practicar actividad física. Las limitaciones provienen de la percepción de que el ejercicio puede influir negativamente en su tratamiento o en el desarrollo de su enfermedad. En este sentido, otras investigaciones han reportado que las PM-VIH refieren miedo a empeorar su enfermedad si practican actividad física28. Cabe señalar que el miedo/preocupaciones (66%) y la ansiedad (52%) propias de la enfermedad son uno de los síntomas más reportados en la población chilena con VIH (29). Es necesario profundizar en los mitos y las creencias y la forma de tenerlos en consideración en el momento de planificar ejercicios en este grupo etario.

Cabe destacar que existe un grupo de PM-VIH que por opción propia no hace ejercicio. Estos relatos son relevantes, puesto que decidir llevar una vida sin realizar ejercicios fomenta el sedentarismo y, con ello, la aparición de comorbilidades crónicas, cambios inmunitarios senescentes, mayores marcadores inflamatorios persistentes y mayores tasas de síndromes geriátricos9,10. Estos resultados adversos en salud pueden ser aún más graves en PM-VIH, puesto que a menudo desarrollan inflamación y enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas, óseas y neurológicas con mayor frecuencia e intensidad32,33. Asimismo, es fundamental evitar un estilo de vida sedentario durante la edad adulta, ya que, a pesar del aumento en la vida útil de las personas con VIH, tienen altas tasas de mortalidad debido a las comorbilidades asociadas, que pueden producir supervivencia a largo plazo con discapacidad o incapacidad grave34.

Dentro de las limitaciones de este estudio está el hecho que se dirigió a un subgrupo de PM-VIH que residía en la capital de Chile; por lo tanto, los hallazgos no se pueden generalizar a todas las PM-VIH en el resto de las localidades chilenas. Otra limitación identificada por los autores radica en que los beneficios percibidos por este grupo de PM-VIH, no representan elementos diferenciadores propios de la infección del VIH en el momento de realizar actividad física. Entre los resultados principales, los únicos señalados como específicos de la cualidad de ser una PM-VIH son el cansancio propio de la enfermedad, que puede ser compartido con cualquier otra enfermedad crónica, al igual que la otra barrera relativa a ser portador del virus. Pese a lo anterior, este es el primer estudio de investigación en Chile que permite desvelar los beneficios percibidos y las barreras de las PM-VIH que practican actividad física desde su propia perspectiva.

Conclusión

Este estudio se enfocó en conocer los beneficios percibidos y las barreras que tienen las PM-VIH para realizar actividad física. Es necesario un entendimiento comprensivo del rol de la actividad física en el tratamiento no farmacológico del VIH para mejorar el tratamiento de la enfermedad en las próximas décadas. Pese a las limitaciones identificadas en este estudio, los esfuerzos se deberían focalizar en la integración de las PM-VIH en los programas orientados a mejorar la actividad física en PM con enfermedades crónicas, ofreciendo oportunidades de socialización con sus pares mayores y no de manera exclusiva con personas que comparten la calidad de ser portador del virus. Asimismo, la importancia de promover la actividad física en PM-VIH debe tener relación con la condición de cada persona enfocada hacia la realidad y las necesidades de esta. Considerar los elementos diferenciadores identificados en este estudio, como una mayor percepción de cansancio y la vivencia de la propia enfermedad (VIH), puede contribuir a la creación de intervenciones específicas orientadas para las PM-VIH. En este sentido, el conocimiento obtenido en esta investigación permite orientar el consejo del equipo de salud, principalmente enfermeros/as, que trabajan con PM-VIH para fomentar el ejercicio en este grupo etario