INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, la literatura científica ha aportado numerosas evidencias sobre los efectos positivos de la práctica regular de actividad física (AF) en la salud de las personas (Almeida et al., 2014; Brown et al., 2012; Guillén, Castro y Guillén, 1997; Samitz, Egger y Zwahlen, 2011; Stein, Molinero, Salguero, Corrêa y Márquez, 2014). No obstante, existen determinados grupos de población en los que la importancia de la AF se hace aún mayor, si cabe, pues aporta unos beneficios añadidos. Es el caso de las personas con discapacidad. A pesar de la gran heterogeneidad existente dentro de este colectivo, diversos estudios señalan que, independientemente del tipo de discapacidad, la AF puede jugar un papel especialmente relevante en la mejora de la salud, el bienestar y la calidad de vida de estas personas (Anderson y Heyne, 2010; Martin, 2013; Patel y Greydanus, 2010; Rimmer, Riley, Wang, Rauworth y Jurkowski, 2004; Shephard, 1991).

En el plano psicosocial, la AF puede incrementar la autoestima, el sentimiento de competencia o la satisfacción vital de las personas con discapacidad (Buffart et al., 2009; Martin, 2013; García y Ovejero, 2017; Pérez-Samaniego, López-Cañada y Monforte; 2016; Tejero-González, de la Vega-Marcos, Vaquero-Maestre y Ruiz-Barquín, 2016) y también tiene efectos positivos para la prevención del estrés y la depresión (Sahlin y Lexell, 2015). En cuanto a las relaciones sociales, la AF puede facilitar el conocer a otras personas y sentirse parte de una comunidad o colectivo (Bragaru et al., 2013; Jaarsma, Dijkstra, Geertzen y Dekker, 2014; Kissow, 2015). En este sentido, dada la estigmatización y las dificultades sociales que en ocasiones experimentan las personas con discapacidad (Hernández y Baños, 2012), la AF puede ser útil para mejorar su estatus social y mitigar las actitudes discriminatorias (Barg, Armstrong, Hetz, y Latimer, 2010; Martin, 2013; Torralba, Braz y Rubio, 2017). Además, en el caso de aquellas personas con ciertas discapacidades físicas, la AF también puede resultar un excelente medio para mantener o mejorar la movilidad, la autonomía y la independencia funcional (Kawanishi y Greugol, 2013; Kissow, 2015), así como reducir el dolor y la fatiga (Bragaru et al., 2013; Vogtle, Malone y Azuero, 2014).

Sin embargo, a pesar de estos beneficios, las personas con discapacidad presentan tasas de inactividad más altas que la población general (Carroll et al., 2014). Por tanto, aunque actualmente se están empezando a adoptar algunas medidas para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en la actividad físico-deportiva (Abellán y Fernández-Bustos, 2018; Segura, Martínez-Ferrer, Guerra y Barnet, 2013), se debe seguir trabajando en la mejora de las estrategias de promoción de la AF dirigidas a este grupo de población. Para ello, resulta crucial conocer, no solo los niveles de AF de este colectivo, sino también sus determinantes psicosociales (Bragaru et al., 2013).

La Teoría de la Conducta Planeada

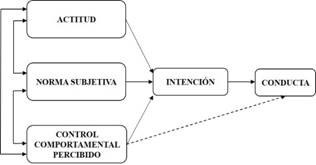

Uno de los marcos teóricos más utilizados para el estudio de los determinantes de la AF es la Teoría de la Conducta Planeada (TCP) formulada por Ajzen (1985, 1991) (ver figura 1). Esta teoría sostiene que la intención del individuo es un factor determinante de la conducta. A su vez, la intención está determinada por tres constructos independientes: actitud, norma subjetiva y control comportamental percibido.

La actitud hace referencia a la percepción (positiva o negativa) que el sujeto tiene de la conducta; la norma subjetiva se corresponde con la presión social percibida para realizar la conducta; y, por último, el control comportamental percibido es la facilidad o dificultad que el sujeto percibe que tiene para realizar la conducta. Además, este último constructo también se considera un co-determinante de la conducta junto con la intención. Como señalan Latimer y Martin Ginis (2005), en el marco de la AF, aspectos como la percepción de beneficios asociados a esta conducta tendrían que ver con la actitud; factores como el apoyo familiar o del círculo de amistades para realizar AF se corresponderían con la norma subjetiva; mientras que la percepción de competencia, por ejemplo, conectaría con el control comportamental percibido.

En relación con este último constructo, Ajzen (2002) sostiene que el control comportamental percibido engloba tanto la controlabilidad (las creencias sobre la medida en que llevar a cabo la conducta está determinado por el sujeto) como la autoeficacia (la facilidad o dificultad percibida por el sujeto para llevar a cabo la conducta). En cambio, otros autores (p.e. Terry, 1993; Armitage y Conner, 1999) han planteado que controlabilidad y autoeficacia deberían considerarse como dos factores separados dentro del modelo. El trabajo de meta-análisis de Armitage y Conner (2001) aborda este debate y, después de analizar 185 estudios sobre Teoría de la Conducta Planeada realizados en diferentes áreas de conocimiento, concluye que existen diferencias entre ambos factores, por lo que deberían ser independientes. En el campo de la actividad física, en concreto, también existen evidencias científicas que respaldan esta diferenciación (p.e. Terry y O'Leary, 1995). Estos resultados sugieren que al utilizar la TCP se debería adoptar un modelo de cinco factores: actitud, norma subjetiva, autoeficacia, controlabilidad e intención.

En el ámbito internacional, diversos estudios han utilizado la TCP para examinar los determinantes de la AF en personas con discapacidad o con algún tipo de condición crónica (p.e. Latimer y Martin Ginis, 2005; Eng y Martin Ginis, 2007). Sin embargo, en el contexto español y latinoamericano, si bien se ha aplicado frecuentemente para estudiar la AF en la población general (p.e. Neipp, Quiles, León, Tirado y Rodríguez-Marín, 2015; Huéscar, Rodríguez-Marín, Cervelló y Moreno-Murcia, 2014), no se encuentran trabajos que la utilicen en personas con discapacidad. No existe, por tanto, en el ámbito de habla hispana, un instrumento que mida los constructos de la TCP y que haya sido validado para este tipo de población. Tampoco se encuentran trabajos que arrojen luz sobre la conveniencia de utilizar un modelo de cuatro factores (modelo tradicional) o uno de cinco factores en el que autoeficacia y controlabilidad sean constructos independientes. Dada la relevancia que tiene conocer los determinantes de la AF en este colectivo y la utilidad que la TCP puede tener a este respecto, el objetivo del presente trabajo fue triple: 1) adaptar un instrumento de medida basado en la TCP para el estudio de los factores psicosociales que afectan a la AF de las personas con discapacidad; 2) evaluar sus propiedades psicométricas en una muestra de alumnado universitario con discapacidad; y 3) comprobar cuál de los dos modelos posibles de la TCP (cuatro factores o cinco factores) ofrece un mejor ajuste.

MATERIAL Y MÉTODOS

Participantes

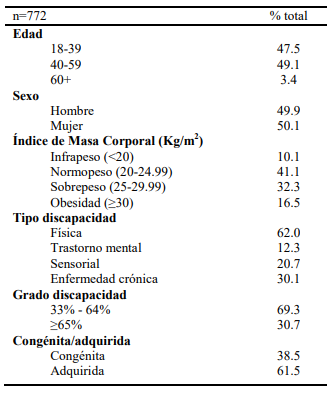

Participaron en el estudio 772 estudiantes universitarios con discapacidad (385 hombres, 387 mujeres) procedentes de 55 universidades españolas, tanto públicas como privadas, cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 76 años (M=39.30). La tabla 1 describe las características sociodemográficas de la muestra.

Además de estar matriculado en una universidad española, el criterio para ser incluido en la muestra fue tener una discapacidad reconocida del 33% o superior, ya que es el grado a partir del cual la Administración española concede las prestaciones sociales previstas para este colectivo.

Instrumentos

Para elaborar un cuestionario de TCP en la AF en alumnado universitario con discapacidad, partimos del trabajo de Latimer y Martin Ginis (2005). A pesar de existir cuestionarios en español de TCP en la AF (p.e. Tirado, Neipp, Quiles y Rodríguez-Marín, 2012) decidimos basarnos en el trabajo anteriormente citado por diversos motivos. El fundamental fue que, a diferencia del cuestionario validado por Tirado, Neipp, Quiles y Rodríguez-Marín (2012), el instrumento de Latimer y Martin Ginis (2005) diferencia los ítems de controlabilidad y autoeficacia. Esto nos daba la posibilidad de testar los dos modelos que han sido expuestos en la introducción (el de cuatro y el de cinco factores). Además, dicho cuestionario se validó con una muestra de adultos con discapacidad, y ha sido utilizado posteriormente en diversos artículos internacionales con este tipo de población (p.e. Eng y Martin Ginis, 2007; Martin Ginis, Papathomas, Perrier, Smith y SHAPE-SCI Research Group, 2017). Por ello, nos ofrecía ciertas garantías de adecuación a nuestra muestra, así como la posibilidad de comparar futuros resultados con la literatura internacional de manera rigurosa. Por último, se trata de un cuestionario más conciso, lo que puede favorecer un mayor retorno de respuestas.

El instrumento se construyó siguiendo las recomendaciones de Ajzen (s.f.) y tomando ítems ampliamente utilizados en la literatura sobre AF y TCP (Courneya, Friedenreich, Sela, Quinney y Rhodes, 2002; Rhodes y Courneya, 2003; Terry y O'Leary, 1995). Así, permite medir los diferentes constructos de la TCP (actitud, norma subjetiva, control comportamental percibido e intención).

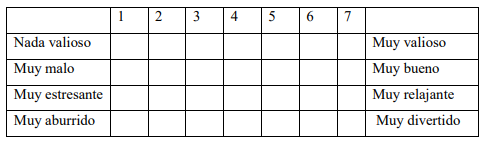

Para medir la actitud se utilizaron pares de adjetivos. Se tomaron dos pares de adjetivos que cubrían la dimensión instrumental de la actitud (Nada valioso-Muy valioso, Muy malo-Muy bueno) y dos que cubrían la dimensión experiencial (Muy estresante-Muy relajante, Muy aburrido-Muy divertido). A los participantes se les presentó una matriz con el siguiente enunciado en la parte superior: “Para mí, hacer actividad física al menos 3 días a la semana con una duración de al menos 30 minutos sería…”. A continuación, la matriz presentaba los pares de adjetivos y los participantes debían responder en una escala de siete puntos de modo que, en cada par, el adjetivo negativo era el punto 1 de la escala (p.e. “Muy malo”) y el adjetivo positivo era el punto 7 (p.e. “Muy bueno”).

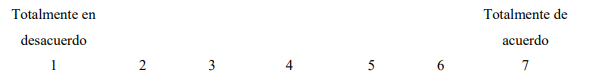

El constructo “Norma subjetiva” se midió con dos ítems. El encabezado común fue “La mayoría de las personas que son importantes para mí…”, mientras que los dos ítems fueron “…piensan que debo hacer actividad física al menos 3 días a la semana con una duración de al menos 30 minutos” y “…aprueban que haga actividad física al menos 3 días a la semana con una duración de al menos 30 minutos”. Cada ítem se valoraba en una escala del 1 al 7 donde 1 era “Totalmente en desacuerdo” y 7 era “Totalmente de acuerdo”.

El control comportamental percibido se midió con cinco ítems valorados en una escala del 1 al 7. De los cinco ítems, tres midieron la controlabilidad y dos la autoeficacia. Los ítems de controlabilidad fueron: “Hacer actividad física al menos 3 días a la semana con una duración de al menos 30 minutos depende enteramente de mí”, donde 1 era “Totalmente en desacuerdo” y 7 “Totalmente de acuerdo”; “¿Cuánto control personal crees tener sobre el hecho de hacer actividad física al menos 3 días a la semana con una duración de al menos 30 minutos?”, donde 1 era “Muy poco control” y 7 era “Control total”; y “¿En qué medida consideras que se escapa de tu control realizar actividad física al menos 3 días a la semana con una duración de al menos 30 minutos?”, donde 1 era “Se escapa mucho de mi control” y 7 “No se escapa nada de mi control”. En cuanto a la autoeficacia, los ítems fueron: “¿Cuánto confías en poder hacer actividad física al menos 3 días a la semana con una duración de al menos 30 minutos?”, donde 1 era “Confío muy poco” y 7 era “Confío mucho”; y “¿En qué medida te ves capaz de hacer actividad física al menos 3 días a la semana con una duración de al menos 30 minutos?”, donde 1 era “Muy poco capaz” y 7 era “Muy capaz”.

Por último, la intención se midió con dos ítems en una escala del 1 al 7 donde 1 era “Totalmente falso” y 7 era “Totalmente cierto”. Los ítems fueron: “Trataré de hacer ejercicio al menos 3 días a la semana con una duración de al menos 30 minutos” y “Tengo intención de hacer ejercicio 3 días a la semana con una duración de al menos 30 minutos”.

Además, para medir la AF de los participantes se utilizó la versión corta en español del International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-SF). La validez y fiabilidad de este instrumento ha sido ampliamente probada y se ha utilizado a nivel internacional en estudios epidemiológicos con diversas poblaciones, incluidas personas con discapacidad o enfermedad crónica (Parker, Bergman, Mntambo, Stubbs, y Wills, 2017; Sadowska, y Krzepota, 2015; Rosenberg, Bombardier, Artherholt, Jensen, y Motl, 2013).

Procedimiento

La adaptación del instrumento estuvo controlada por dos investigadores en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte especialistas en psicología del deporte y AF en personas con discapacidad con conocimiento del inglés y del español. Para asegurar que todos los ítems estaban traducidos y expresados correctamente, el instrumento fue sometido al juicio de un comité multidisciplinar de expertos en diferentes áreas (psicología, ciencias del deporte y validación de cuestionarios) con conocimiento del inglés y del español. Ellos aplicaron la estrategia de traducción inversa (back translation) que consiste en traducir del inglés al español y luego del español al inglés para ver el grado de acuerdo entre el original y la traducción resultante. Luego los dos investigadores revisaron los ítems.

En cuanto al acceso a la muestra, se realizó mediante los servicios de atención a la discapacidad de las diferentes universidades españolas, tanto públicas como privadas. Dado que el acceso directo al alumnado no era posible por cuestiones de protección de datos, la única solución viable fue que dichos servicios les hiciesen llegar el cuestionario a través del correo electrónico institucional. La herramienta utilizada para desarrollar el cuestionario fue LimeSurvey (2.05+), un software de código abierto que permite la realización de encuestas en línea y que ha sido frecuentemente utilizado en investigación a nivel internacional (p.e. Burgdorf et al. 2016; de Onis, Zeitlhuber, y Martínez-Costa, 2016). Al acceder al cuestionario había un primer enlace al consentimiento informado con las condiciones de participación en el estudio (anonimato, confidencialidad, voluntariedad, derecho a abandonar, etc.). Si se aceptaban estas condiciones se pasaba a responder el cuestionario. Además, el Comité de Ética de la Universitat de València aprobó los materiales y procedimientos utilizados en este estudio.

Análisis estadístico

Para valorar la estructura del cuestionario se realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC) mediante el programa EQS 6.1 (Bentler, 2006). El método de estimación utilizado fue el de ML (Maximum Likelihood), pero utilizando estadísticos robustos, ya que los datos se alejaban de la normalidad multivariada. El ajuste estadístico del modelo se evalúo mediante una combinación de los índices más recomendados en la literatura (Hu y Bentler, 1999; Kline, 1998): a) el estadístico de chi-cuadrado (χ2); b) el CFI (Comparative Fit Index), cuyo valor debe ser mayor o igual a 0,90 para considerar que el ajuste es aceptable, y mayor o igual que 0,95 para considerar que el ajuste es excelente; y c) el RMSEA (Root Mean Squared Error of Approximation), que se considera adecuado por debajo de 0,08 e ideal por debajo de 0,05, y que se muestra junto con su intervalo de confianza (IC 90%). También se calcularon los estadísticos descriptivos (media, desviación típica, asimetría y curtosis). Para evaluar la fiabilidad del cuestionario se calculó el alfa de Cronbach. Por último, para estudiar la validez de criterio y dado que los datos no cumplían el criterio de normalidad, se calcularon correlaciones de Spearman entre los resultados del cuestionario de TCP y el tiempo dedicado a la AF. Todos estos análisis se llevaron a cabo mediante el programa SPSS 22.0 (IBM, 2013).

RESULTADOS

Validez factorial

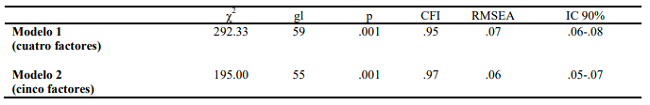

La validez factorial del cuestionario se evaluó mediante AFC. Con el objetivo de abordar el debate subyacente a la TCP que ha sido expuesto anteriormente, se hipotetizó la existencia de dos modelos: uno de cuatro factores (actitud, norma subjetiva, control comportamental percibido e intención), en el que los ítems de controlabilidad y autoeficacia compusieron el factor “Control comportamental percibido”; y uno de cinco factores, en el que controlabilidad y autoeficacia fueron factores independientes. En la tabla 2 pueden verse los valores de los índices de ajuste para ambos modelos.

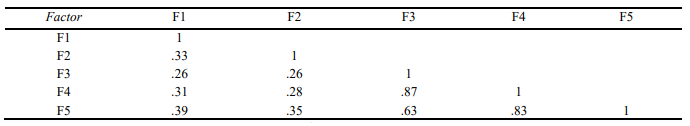

El modelo de cinco factores obtuvo un chi-cuadrado y un χ2/gl más bajos, mayor CFI y menor RMSEA. Por tanto, si bien el modelo de cuatro factores presentó unos índices de ajuste aceptables, los valores del modelo de cinco factores fueron mejores, mostrando un ajuste muy bueno. En cuanto al ajuste individual de cada ítem, todos presentaron saturaciones altas (>,40) y significativas (p<0,001) en los factores hipotetizados (ver figura 2) y se encontraron correlaciones positivas entre los cinco factores (ver tabla 3).

Consistencia interna y análisis de los ítems

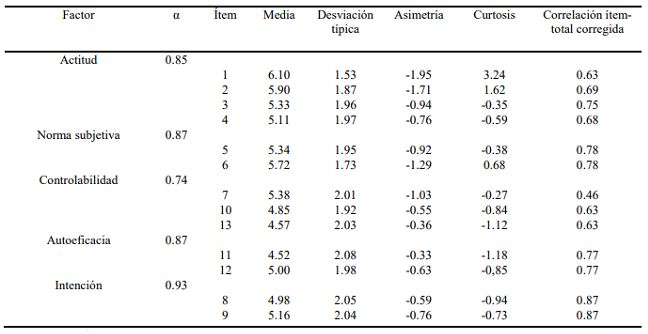

El alfa de Cronbach global para todo el cuestionario fue de 0,87, lo que indica una buena fiabilidad. Por separado, los factores actitud (α=0,85), norma subjetiva (α=0,87), controlabilidad (α=0,74), autoeficacia (α=0,87) e intención (α=0,93) también presentaron una buena consistencia interna. En la tabla 4 pueden observarse los estadísticos descriptivos de cada ítem, así como el coeficiente de homogeneidad corregido (correlación ítem-total corregida).

Validez de criterio

Para comprobar la validez de criterio del cuestionario se calcularon correlaciones de Spearman entre la puntuación media de cada constructo (actitud, norma subjetiva, controlabilidad, autoeficacia e intención) y la medida de la AF, calculada mediante la suma de los minutos de AF intensa y moderada realizados a la semana obtenidos con el IPAQ-SF. Se encontraron relaciones positivas y significativas entre el tiempo dedicado a la AF y todos los constructos de la TCP (actitud: rho= 0,15; p<0,001; norma subjetiva: rho= 0,11; p<0,002; controlabilidad: rho= 0,36; p<0,001; autoeficacia: rho= 0,49; p=0,001; e intención: rho= 0,46; p=0,001). Esto significa que a mayor puntuación media en cada constructo de la TCP mayor es el tiempo dedicado a la AF.

DISCUSIÓN

La TCP ha sido ampliamente utilizada en el ámbito de la AF y aplicada también a la AF de las personas con discapacidad, como es el caso del cuestionario en que nos basamos (Latimer y Martin Ginis, 2005). No obstante, dicho cuestionario se aplicó únicamente a personas con lesión medular. Dado que el fenómeno de la discapacidad es complejo y existe una gran diversidad dentro del propio colectivo, el presente trabajo pretendía elaborar y validar un cuestionario para una muestra de personas con discapacidades diversas. Disponer de un cuestionario de TCP en la AF aplicable a este tipo de población resulta de especial relevancia dado que aún restan por hacer muchos esfuerzos en la promoción de la AF en este colectivo. Con la intención de abordar este objetivo, el presente artículo ha analizado las propiedades psicométricas de un cuestionario de TCP en la AF aplicado a una muestra de alumnado universitario con discapacidades diversas.

Con respecto al cuestionario original en que nos hemos basado, cabe señalar algunas aportaciones del presente estudio. En primer lugar, el trabajo de Latimer y Martin Ginis (2005) utiliza el Análisis Factorial Exploratorio y no el AFC, como es nuestro caso. Además, dicho trabajo solamente explora la estructura factorial del constructo “Control comportamental percibido”, para arrojar luz sobre si debe considerarse un factor único o debe dividirse en dos factores independientes (controlabilidad y autoeficacia). En cambio, en el presente trabajo se han incluido en la estructura factorial todos los constructos de la TCP, obteniendo un ajuste excelente. Por tanto, nuestros resultados refuerzan la adecuación de este cuestionario y de su estructura factorial en una muestra de personas con discapacidad. No obstante, en relación con el constructo “Control comportamental percibido” y el debate que lo rodea, nuestros resultados difieren de los obtenidos por Latimer y Martin Ginis (2005). Nuestros datos encajan mejor en un modelo de cinco factores, donde controlabilidad y autoeficacia son factores independientes, tal y como plantean otros estudios (p.e. Armitage y Conner, 1999; Terry y O'Leary, 1995). En este sentido, Armitage y Conner (2001) encuentran en su trabajo de meta-análisis que, en general, la autoeficacia explica la mayor parte de la varianza adicional en la intención, mientras que tanto la controlabilidad como la autoeficacia explican una parte equivalente del comportamiento. Esto implica que, si bien las personas generan más intención hacia los comportamientos en los cuáles se perciben capaces (autoeficacia), la traducción de esta intención en comportamiento se ve facilitada tanto por la autoeficacia como por la valoración de factores de carácter más externo, que serían los que quedan encuadrados en el constructo ‘Controlabilidad'. Esta distinción puede resultar de vital importancia en el caso de las personas con discapacidad, al existir multitud de factores del entorno ajenos al propio individuo (p.e. existencia o ausencia de programas de AF adaptada, accesibilidad de las instalaciones, etc.) que pueden condicionar su práctica de AF (Úbeda-Colomer, Molina y Campos, 2016). Por tanto, el presente trabajo contribuye a seguir pensando el modelo de la TCP a nivel teórico y realiza una aportación relevante, al reforzar la conveniencia del modelo de cinco factores en una muestra amplia y heterogénea de personas con discapacidad.

Respecto al alfa de Cronbach, se obtienen valores buenos, muy parecidos a los del instrumento original, si bien cabe apuntar que no puede hacerse una correspondencia exacta al obtenerse en este trabajo cinco factores en lugar de cuatro.

Todos los constructos de la TCP se relacionan de forma positiva y significativa. La correlación más alta se obtiene entre el constructo “Autoeficacia” y el constructo “Controlabilidad”, lo cual es coherente si tenemos en cuenta que, en el modelo tradicional, estos dos constructos han constituido conjuntamente un único factor (control comportamental percibido). Además, también se dan valores altos de correlación entre estos dos factores y el factor “Intención”. De manera similar, Eng y Martin Ginis (2007) y Latimer, Martin Ginis y Craven (2004) encuentran que el control comportamental percibido es un factor predictor de la intención de practicar AF en personas con enfermedad crónica y personas con tetraplejia, respectivamente.

En cuanto a la validez de criterio, todos los constructos de la TCP se relacionan de forma positiva y significativa con el tiempo dedicado a realizar AF moderada-vigorosa. Especialmente, la autoeficacia y la intención son los factores que más correlacionados están con el tiempo dedicado a la AF. Estos resultados son similares a los obtenidos en otros trabajos que utilizan la TCP para estudiar la AF en poblaciones especiales. En este sentido, Latimer et al. (2004) obtienen que el control comportamental percibido es un factor predictor de la AF en personas con tetraplejia. De manera similar, el trabajo de Twyford y Lusher (2016) también señala la autoeficacia como factor predictor de la AF en personas con esquizofrenia. A su vez, Eng y Martin Ginis (2007) y Latimer y Martin Ginis (2005) obtienen que la intención es un factor predictor de la AF en personas con enfermedad crónica y lesión medular, respectivamente, si bien el control comportamental percibido no predice la AF en estos dos estudios.

Por lo que respecta a las limitaciones del estudio cabe señalar, en primer lugar, que la validez interna puede verse afectada por la gran heterogeneidad que presenta la muestra. Sin embargo, cabe apuntar que el propósito fundamental del trabajo era la validación de un cuestionario de TCP en la AF aplicable a población con diversos tipos de discapacidad. Por tanto, dicha heterogeneidad aumenta la validez externa y la posibilidad de generalización de los resultados, respondiendo mejor al objetivo del estudio. En segundo lugar, la administración del cuestionario vía online reduce el control del proceso por parte del investigador, de modo que no pueden realizarse aclaraciones a los participantes. No obstante, debido a la política de protección de datos de los servicios de atención a la discapacidad de las universidades explicada anteriormente, la única manera de acceder al alumnado fue indirecta, a través del correo electrónico institucional y siempre mediando dichos servicios en el proceso. Es por ello que intentaron darse unas instrucciones lo más detalladas posible en la página de presentación del cuestionario y se instaba al alumnado a leer con detenimiento las cuestiones planteadas.

APLICACIONES PRÁCTICAS

En conclusión, el instrumento se muestra válido y fiable para medir los constructos de la TCP en la AF en una muestra de alumnado universitario con diversos tipos de discapacidad. Dado que, en el contexto español, no se ha investigado la práctica de AF de este tipo de población bajo las lentes de la TCP, este instrumento puede ser útil para estudiar los determinantes de dicha conducta. Con ello, puede obtenerse un conocimiento que permita implementar programas de promoción de la AF en este colectivo, con el objetivo de expandir y mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los beneficios saludables que puede aportar el ejercicio.