INTRODUCCIÓN

El estudio de las lesiones deportivas (LD) es una de las áreas que mayor crecimiento experimentó en los últimos años, debido a la profesionalización de la práctica deportiva y al aumento de participantes en actividades deportivas no profesionales que incrementaron la ocurrencia de LD; lo que es ratificado por distintos estudios epidemiológicos que dan cuenta que la LD es uno de los hechos más importantes de la práctica deportiva (Pujals, Rubio, Oliva, Sánchez y Ruiz-Barquín, 2016; Ivarsson et al., 2016; Ortín Montero, Garcés de los Fayos Ruiz y Olmedilla Zafra, 2010).

La LD es un daño o perjuicio, orgánico o funcional de los tejidos y se considera que existe una lesión cuando impide la asistencia del deportista a entrenar al menos un día (Olmedilla Zafra y García-Mas, 2009). La etiología de la LD es multifactorial ya que en su ocurrencia están involucrados factores internos como la predisposición del deportista (estado fisiológico, edad factores psicológicos y emocionales, entre otros) y externos (eventos estresantes de carácter general, situación de juego, conducta del adversario, estilo de vida, demandas específicas del entrenamiento y/o competición, lesiones anteriores) (Rubio, Pujals, De la Vega, Aguado y Hernández, 2014; Meeuwisse, Tyreman, Hagel y Emery, 2007; Buceta, 1996).

Específicamente, la investigación entre LD y factores psicológicos en un primer momento se realizó desde el estudio de la personalidad del atleta y luego, a finales de los ‘80, se centró en el estudio del estrés como mecanismo clave de la comprensión de ésta relación (Olmedilla, Ortín y Ortega, 2004; Kontos, 2009; Johnson e Ivarsson, 2017; Singh y Conroy, 2017) a partir del modelo de estrés y lesión de Andersen y Williams (1988; 1998). Más recientemente, Wiese-Bjornstal, Smith, Schaffer y Morrey (1998) generaron el modelo integrado de respuesta psicológica al traumatismo deportivo y proceso de rehabilitación el cual no sólo pone el acento en la ocurrencia de la LD sino también en el proceso de recuperación de éstas.

Además, Palmi (2001) propone un modelo de intervención post-lesión que incluye dos fases: la fase de inmovilización que posee una duración entre uno a cinco días, en la que se puede encontrar un posible ingreso hospitalario con o sin cirugía. El deportista experimenta una gran tensión, una visión negativa de su recuperación y presencia de dolor.

Necesitará poseer estrategias de control de la ansiedad y aceptación positiva de la realidad; y por otro lado, una fase de movilización en la que el deportista irá recuperando progresivamente sus niveles de funcionalidad motora. Dentro de esta fase existen tres momentos de trabajo: la etapa de recuperación (tiempo relacionado con la mejora del músculo-articulación que ha sufrido el traumatismo); la etapa de readaptación (trabajo de mejora de la cualidad física perdida, donde el atleta intenta conseguir una tonificación de su estado físico general) y; la etapa de re-entrenamiento (se trabajará para recuperar el nivel de la habilidad deportiva. El objetivo es volver a la dinámica de los entrenamientos y de la competición).

Recientemente, se ha documentado la necesidad de estudiar variables como la tendencia al riesgo y la percepción de riesgo de lesión como factores asociados a la ocurrencia y rehabilitación de las LD (Kontos, 2009), siendo necesario el estudio de la relación entre estas variables para la comprensión de las lesiones deportivas no sólo porque son variables que se influencian interactivamente, sino también porque la percepción de riesgo estaría mitigada por experiencias de riesgo previas y los resultados obtenidos en ellas (Kontos, 2004). Al respecto, estudios previos mostraron resultados contradictorios; por ejemplo (Mills, Reyna y Estrada, 2008) hallaron una correlación negativa entre estas variables, mientras que Kontos (2009) sostiene lo contrario.

Por un lado, el riesgo desde una perspectiva funcional (Sheehy y Chapman, 1986), es un comportamiento asumido que da lugar a distintos resultados, algunos asociados a potenciales pérdidas; se constituye de tres elementos: potenciales pérdidas de las conductas asumidas, significación de esas pérdidas y grado de incertidumbre respecto a que éstas se produzcan (Yates y Stone, 1992, citado por Aguado, Rubio y Lucía, 2011). Es decir, desde esta perspectiva, existen diferencias subjetivas en la percepción de la probabilidad de que ocurran consecuencias negativas, por lo que la significación de las pérdidas y la percepción de riesgo comienzan a tener un papel preponderante en la comprensión del riesgo (Sitkin y Pablo, 1992). A su vez, desde la teoría prospectiva de Kahneman y Tversky (1979) la toma de riesgos a nivel individual es dependiente de la situación, por lo que habría una relación entre la conducta y la situación específica, convirtiéndose la tendencia a asumir riesgos en un comportamiento situacional e inconsistente (Nicholson, Soane, Frenton-O'Creevy y Willman, 2005).

Sin embargo, la relación entre estas variables se ha estudiado, principalmente, en población no deportiva, pese a que distintos investigadores (Kontos, 2009; Davis Berman-Berman, 2002) indicaron que los estudios de las conductas de riesgo en el deporte no pueden ser disociadas de la percepción de riesgo que posee un deportista. Son cuatro los determinantes de la conducta de riesgo en el deporte: la cultura de riesgo, que posibilita que deportistas juveniles de alta competición pongan en riesgo su salud física para obtener un rendimiento óptimo; el grado de socialización en el deporte, que incide en la aceptación del riesgo; variables socio-demográficas y deportivas como sexo, edad y tipo de deporte practicado y; disposiciones personales como el desarrollo cognitivo, la percepción de riesgo y características estructurales del deporte como nivel de rendimiento, frecuencia de entrenamiento, etcétera (Schnell, Mayer, Diehl, Zipfel, y Thiel, 2014). A su vez, distintos estudios concluyeron que la TR está asociada con la ocurrencia de lesiones (Turner, McClure y Pirozzo, 2004; Kern et al., 2014) por lo que sería interesante estudiar el vínculo entre estas variables y la ocurrencia y/o vulnerabilidad a lesionarse de los atletas.

Específicamente, la percepción de riesgo de lesión (PRL) se asocia con el miedo del deportista a sufrir una lesión, es decir, es la sensación causada por la anticipación de daños físicos en el cuerpo o una parte de éste (Short, Reuter, Brandt, Short y Kontos, 2004). Al respecto, Reuter y Short (2005) indicaron que las lesiones previas afectaron la PRL de futuras lesiones. Los atletas lesionados reportaron más miedo, mayor riesgo de lesión y disminución de la confianza en evitar lesiones. Aún más, en ausencia de la experiencia personal, la PRL estaría influenciada por experiencias vicarias con otros atletas lesionados o por comentarios con respecto a la lesión de los entrenadores y otras personas importantes y/o con experiencias imaginadas que involucran lesiones (Kontos, 2004; Morrongiello y Rennie, 1998 citados en Short et al., 2004).

Kern et al. (2014) se propusieron identificar los niveles de factores individuales (edad, estatus socioeconómico, experiencias previas con lesiones, miedo a ser herido, autoeficacia y búsqueda de sensaciones) asociados con la PR y la TR en skaters.

En los resultados observaron una relación significativa y positiva entre el comportamiento de riesgo y la percepción de riesgo, la búsqueda de sensaciones, el nivel de experiencia y la cantidad de lesiones. Es decir, los skaters que habían sido heridos durante su práctica tenían una mayor tendencia a asumir riesgos y que, a mayor percepción de riesgo, mayor tendencia a asumirlos.

En relación a las diferencias según el sexo, Kontos afirma que los hombres son más confiados, por lo que perciben menos riesgo y participan en más conductas de riesgo que las mujeres (Kontos, 2002; 2004; Byrnes, Miller y Shafer, 1999). Esto puede deberse a que algunos factores socioculturales (por ejemplo, los familiares y entrenadores) pueden exacerbar estos efectos, enfocándose más en el desarrollo de habilidades entre las deportistas mujeres y menos en la fuerza y el acondicionamiento, dos factores que reducen el riesgo de lesiones en deporte. La socialización de los hombres en la agresión en el deporte también puede influir en esta relación (Kontos, 2009). Por otro lado, y con respecto a la PRL, Demirhan (2005) comprobó en su estudio que las mujeres montañistas poseían niveles mayores de PRL que los montañistas hombres, y expresa que esto puede deberse a las normas tradicionales establecidas sobre los roles que hombres y mujeres deben cumplir en la sociedad.

Respecto a la edad de los deportistas, varones jóvenes toman más riesgos que sus pares adultos y que las mujeres. Habría una relación inversa de la edad en la TR vinculada al desarrollo cognitivo, etapas evolutivas propias del período juvenil (cuestionar normas, valores, etc.) (Schnell et al., 2014) y a los niveles de PRL (Finucane, Slovitz, Mertz, Flynn & Satterfield, 2000); siendo los jóvenes quienes mayores riesgos asumen y menor riesgo perciben. Contrariamente, Caicedo Cavagnis, Pereno y De la Vega (en prensa) hallaron diferencias en la TR en relación a la edad, por un lado, en los factores ocio, profesionales, seguridad, propensión al riesgo en el pasado así como a nivel general entre los deportistas, siendo los adultos quienes mayores riesgos asumen. Explicitaron, en su estudio, que la diferencia con otros antecedentes podría deberse a variables como la experiencia deportiva, nivel de competición, diferencias evolutivas o variables como la autoeficacia, existiendo un sesgo de optimismo entre los adultos basado en sus experiencias exitosas de TR previas.

En función de lo mencionado, el objetivo del presente estudio fue analizar cómo varía la PRL y TR en deportistas de ambos sexos de la provincia de Córdoba (Argentina) en función del tiempo que ha pasado desde la última LD ocurrida y el momento de rehabilitación en el que se encuentra. Las hipótesis del estudio son: a) aquellos deportistas que han interrumpido su práctica deportiva a causa de una LD poseen una mayor PRL y, por lo tanto, una menor TR que aquellos deportistas que nunca han interrumpido su práctica deportiva a causa de una LD; b) aquellos deportistas que han sufrido la última LD hace más de un año poseen una menor PRL y una mayor TR que aquellos deportistas que se encuentran lesionados actualmente; c) aquellos deportistas que están atravesando la etapa de re-entrenamiento poseen una menor PRL y, por lo tanto, una mayor TR que los deportistas que se encuentran en la etapa de recuperación; d) los deportistas masculinos presentan una mayor TR y menor PRL que las deportistas mujeres, e) los deportistas adultos jóvenes poseen menor PRL, y por tanto una mayor TR que los deportistas jóvenes y que los adultos; f) existe una relación directa y negativa entre TR y PR general y; g) existe una relación directa y negativa entre TR y PRL.

El presente estudio no sólo contribuiría a comprender la relación entre TR y PRL en la psicología de las lesiones deportivas sino que también posibilitará que los profesionales de las Ciencias del deporte puedan conocer cómo fluctúan estas variables ante la ocurrencia de una LD a lo largo del proceso de rehabilitación y recuperación, y utilizar este conocimiento en sus intervenciones.

MATERIAL Y MÉTODOS

Participantes

Participaron 193 deportistas de distintos clubes y centros de rehabilitación de la ciudad de Córdoba Nmujeres = 98 (50.8%), Nvarones = 95 (49.2%) con un rango de edad de entre 18 y 35 años (M= 22.56; DT=4.04). Los participantes practican Fútbol (60), Hockey (48), Handball (32), Rugby (23), Básquet (12), Vóley (11), Atletismo (3), Natación (1), Kickboxing (1) y Pádel (1), y poseen una experiencia de práctica deportiva de entre 1 y 28 años (M=11.26; DT=6.05). La media de días de entrenamiento es de 3.55 días (DT=1.24) siendo 1 el mínimo y 7 el máximo, con una media de 2.52 horas por día (DT=0.94). Por último, compiten entre 1 y 20 veces por año (M=2.64; DT=2.44) en las categorías: Provincial (94 -48.7%-), Regional (59 -30.6%-), Nacional (36 -18.7%-) e Internacional (4 -2.1%-).

La estrategia de muestreo fue no probabilística incidental (Bologna, 2013) intentando mantener homogéneas las distribuciones en función del sexo (mujeres - varones) y momento de ocurrencia de la última lesión (deportistas lesionados actualmente - deportistas que se lesionaron la temporada pasada - deportistas que no tuvieron lesiones deportivas ya sea en el último año o aquellos que no tuvieron lesiones deportivas).

Instrumentos

Risk of Injury in Sport Scale-P (Kontos, Feltz y Malina, 2000; adaptación argentina de Caicedo Cavagnis, Pereno y De la Vega, 2018). Evalúa PRL en deportes de contacto. Cada ítem viene precedido por la consigna ¿cuáles crees que son las chances de…? e indaga la probabilidad percibida de lesionarse en distintas situaciones deportivas. El formato de respuesta es de tipo Likert. Las opciones de respuesta van desde 1 “Muy improbable” a 6 “Muy probable”. La adaptación consta de un total de 38 ítems que se distribuyen en seis factores: Incontrolables (IC - 7 ítems), tren superior (TS - 6 ítems), Relacionadas a la superficie (RS - 6 ítems), Controlables (C - 6 ítems), Sobre - exigencia (SE - 7 ítems) y Recurrencia (R - 6 ítems). Su estructura interna mostró un ajuste satisfactorio (CFI .911, TLI .903, RMSEA .061, 90% CI .057 .065, WRMR 1.310). Los índices de confiabilidad compuesta de la escala fueron de: ρ=.82 (SE y C), ρ=.85 (RS y R), ρ=.86 para TS y ρ=.89 para IC, mientras que la escala total tiene un coeficiente de ρ=.97.

Domain Specific Risk Taking (Blais y Weber, 2006; adaptación argentina de Caicedo Cavagnis, Pereno y De la Vega, manuscrito en preparación). Escala que evalúa la probabilidad con la que las personas se involucran en conductas de riesgo procedentes de 5 dominios específicos: riesgos sociales (S - 7 ítems), recreacionales (R - 10 ítems), financieros (F - 6 ítems), riesgos de salud-seguridad (SS - 10 ítems) y riesgos éticos (E - 9 ítems). Evalúa mediante dos sub-escalas las actitudes hacia el riesgo y la percepción de riesgo con un formato de respuesta tipo Likert. Puntuaciones altas en cualquiera de los dominios reflejan una alta actitud o percepción de riesgo en el dominio correspondiente. La adaptación mostró un ajuste adecuado a los datos (CFI .959, TLI .956, RMSEA .054, 90% CI .050 .058, WRMR 1.275). Finalmente, los índices de confiabilidad compuesta para la sub-escala de actitudes hacia el riesgo fueron de ρ=.80 (E), de ρ=.84 (SS), de ρ=.90 (R), de ρ=.92(F) y de ρ=.98 (S). A nivel general el índice fue de ρ=.98. Para la sub-escala de percepción de riesgo fueron de ρ=.82 (E), de ρ=.85 (SS), de ρ=.86 (R), de ρ=.93 (F) y de ρ=.97 (S). A nivel general el índice fue de ρ=.97.

Risk Taking Index (Nicholson, Soane, Fenton O´Creevy y Willman, 2005; adaptación de Caicedo Cavagnis, Pereno y De la Vega, (en prensa). Escala multidimensional que posee 12 ítems que evalúan el constructo propensión de riesgos en función de la frecuencia de asunción de comportamientos de riesgo en el presente y en el pasado en los dominios: Recreacionales, Salud, Seguridad, Sociales, Financieros y Profesionales, con un formato de respuesta tipo Likert de 5 puntos que va desde 1 “Nunca” a 5 “Muy frecuentemente”. El AFC mostró un ajuste satisfactorio (CFI .993, TLI .990, RMSEA .661, 90% CI .025 .063, WRMR .662). Para la sub-escala actualidad, la confiabilidad fue de ρ= .72 mientras que para la sub-escala pasado de ρ= .76. La escala global presentó un índice de ρ= .85. Auto - registro de Lesiones deportivas construido ad-hoc. Se constituye de un formulario de datos sociodemográficos (nombre, edad, sexo), asociación o federación a la que pertenecen, deporte que practica, cuántas horas al día y en la semana entrenan y cuántas veces compiten por año. Por último, se encuentra el auto-registro propiamente dicho que indaga mediante cuatro preguntas con opciones sobre la ocurrencia o no de lesión deportiva, su gravedad, tipo y momento de ocurrencia de la última lesión que ha sufrido el deportista. Para guiar al deportista se incluyó un cuadro que consta de 3 columnas que describen: gravedad de la lesión (leve, moderada, grave, muy grave), tipo de lesión (muscular, ósea, tendinitis, contusión, otras) y lugar de ocurrencia (entrenamiento o competición). Además, el deportista deberá responder el momento en el cual ocurrió la última lesión, siendo las posibles respuestas: a) estoy lesionado en este momento, b) hace menos de un año y, c) hace más de un año. Finalmente se indaga si en la actualidad se encuentra realizando rehabilitación o fisioterapia, con un formato de respuesta Sí - No.

Procedimiento

El presente estudio es de tipo ex post-facto retrospectivo. Se eligió un grupo (clave) de participantes que posean todas características cuyas posibles causas se quieren estudiar (Montero y León, 2007). Para ello se contactó a diferentes clubes y centros de rehabilitación de Córdoba para solicitar su permiso y apoyo en el proceso de recogida de datos. Con quienes aceptaron, se coordinó un día y horario para administrar los instrumentos y en ese momento se explicó a los deportistas que tomaron parte del estudio las consignas para responder de manera auto-administrada a los cuestionarios, previa aceptación a través de la nota de consentimiento informado adjuntada al comienzo. La administración de los instrumentos se llevó a cabo en un margen temporal de tres meses. Generalmente en los clubes la toma de instrumentos fue colectiva, mientras que en los centros de rehabilitación se realizó individualmente a medida que los deportistas iban terminando su sesión de fisioterapia. El tiempo de duración para completar los cuestionarios fue de aproximadamente 30 minutos.

Una vez finalizada la recogida de datos, a todos aquellos deportistas que lo solicitaron se les informó acerca de la naturaleza y objetivos del estudio.

Análisis estadístico

Se utilizó el software SPSS 19 para realizar los análisis estadísticos. Se realizó una exploración inicial de los datos en la que primero se evaluó el patrón de valores perdidos. Segundo, se identificaron los casos atípicos univariados y multivariados. Para los univariados se calcularon las puntuaciones z para cada variable y se inspeccionaron los datos mediante los gráficos de cajas y bigotes, considerándose atípicos aquellos datos con puntuaciones z > ±3.29, p≤.001 y que fueran identificados como tales en los gráficos. Para los multivariados se utilizó la prueba de distancia de Malahanobis (D) considerándose atípico todo aquel caso que presentará en dicha prueba una significación p≤.01 (Field, 2009); así 10 deportistas fueron eliminados de los siguientes análisis debido a que presentaban patrones de respuesta atípicos que alteraban la distribución y los resultados de los siguientes análisis. Tercero, se evaluó el tipo de distribución de las puntuaciones mediante los índices de asimetría y curtosis y Q-Q plots (Field, 2009). Se consideraron valores excelentes índices de asimetría y curtosis entre ±1.00 y como adecuados valores inferiores a ±2.00 (George y Mallery, 2011); así, todas las variables presentaron índices de asimetría y curtosis dentro del rango de ±1.00, excepto los riesgos sociales del RTI y financieros tanto del RTI como DOSPERT-Pr que mostraron patrones adecuados de asimetría y curtosis. Cuarto, se indagó mediante el estadístico de Levene la homogeneidad de la varianza. Luego, se realizó un análisis descriptivo de las variables mediante distribución de frecuencias y medidas de tendencia central y dispersión. Quinto, se analizaron las diferencias en la PRL y la TR en función de la ocurrencia de LD y sexo de los participantes mediante pruebas t de diferencias entre medias para muestras independientes. Además, mediante un análisis de varianza (ANOVA) se indagaron las diferencias entre la PRL y la TR en función de la edad, del tipo y gravedad de las lesiones deportivas, en relación al momento de ocurrencia de la última lesión y la etapa de rehabilitación. Sexto, se llevaron a cabo ANOVA factoriales para observar los efectos del sexo y el momento de ocurrencia de la última lesión sobre la PRL y TR.

Para las pruebas t se calculó el tamaño del efecto con el estadístico d de Cohen y mediante el coeficiente eta cuadrado parcial (η2) para los ANOVA. Se consideraron valores pequeños (d= |.2|, η2= 1%), medianos (d= |.5|, η2= 10%) y grandes (d= |.8|, η2= 25%) (Cohen, 1988). Para los ANOVA factoriales se utilizó el estadístico omega cuadrado (ώ2) ya que es un estimador del tamaño del efecto que no considera la varianza de error en su estimación, volviéndolo un índice más adecuado en los procedimientos de ANOVA factorial (Finley, 2013). Este estimador indica que valores pequeños oscilan entre .00 y .01, medios hasta .06 y altos hasta .14.

Por último, para analizar el grado de asociación entre las variables percepción de riesgo de lesión y tendencia al riesgo, se utilizó el coeficiente de correlación r de Pearson. Para ello, de acuerdo a (Healey, 2013), una correlación baja oscila entre r=.00 a .30, media entre r= .30 a .60 y grandes r= .60 a .99.

RESULTADOS

Auto-registro de lesiones deportivas

En relación a la ocurrencia de la última lesión deportiva, 183 (94 varones y 89 mujeres) deportistas han tenido una lesión que interrumpió su práctica deportiva al menos un día y requirió tratamiento. Del total de lesiones, 85 ocurrieron en entrenamiento y 96 en competición. El 5.18% restante (1 varón y 9 mujeres) nunca tuvo lesiones. Además, dentro del grupo de lesionados, por un lado, 34 (17.61%) varones y 32 (16.58%) mujeres estaban lesionados al momento de la evaluación (lesionados actuales) y, por otro lado, 30 (15.54%) varones y 32 (16.58%) mujeres se lesionaron en la temporada pasada. Por último, dentro del grupo que se ha lesionado hace más de un año, 31 (16.06%) son varones y 34 (17.61%) mujeres.

En cuanto a la etapa de rehabilitación de la lesión, dentro del grupo de lesionados actuales y lesionados en la temporada pasada (128 deportistas), 27 (13 varones y 14 mujeres) se encontraban en la etapa de Recuperación de la lesión; 29 (14 varones y 15 mujeres) se encontraban en la etapa de Readaptación y, por último, 72 (36 varones y 36 mujeres) se encontraban en la etapa de Re-entrenamiento.

Análisis de diferencias entre grupos

Percepción de riesgo de lesión (PRL) en relación al sexo y la ocurrencia de lesión deportiva

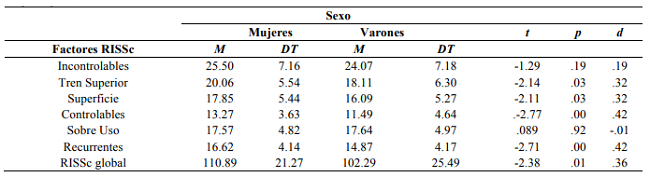

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas en los factores de la escala RISSc recurrencia (Mvarones= 14.87; Mmujeres= 16.62; t(168)= -2.71; p≤.05; d= -.42), relacionadas a la superficie (Mvarones= 16.09; Mmujeres= 17.85; t(168)= -2.11; p≤.05; d= -.32), controlables (Mvarones= 11.49; Mmujeres= 13.27; t(168)= -2.77; p≤.05; d= -.42), y tren superior (Mvarones= 18.11; Mmujeres= 20.06; t(168)= -2.14; p≤.05; d= -.32). En relación a los niveles de PRL globales, también se encontraron diferencias significativas en función del sexo (Mvarones= 102.29; Mmujeres= 110.89; t(168)= -2.38; p≤.05; d= -.36). Los efectos observados en todos los análisis son pequeños (Tabla 1). El resto de los factores no presentaron diferencias estadísticamente significativas, así como las medias de los grupos de ocurrencia de la última lesión deportiva.

Tendencia al riesgo (TR) en relación a la ocurrencia de la última lesión deportiva

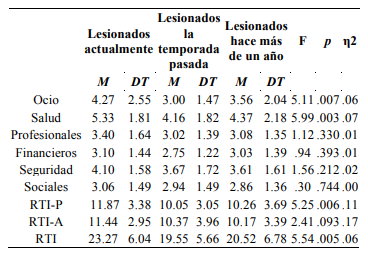

Se hallaron efectos significativos entre el momento de ocurrencia de la última lesión deportiva y la frecuencia de asunción de riesgos de ocio (F(2,174)= 5.109; p≤.05; η2=.06), tamaño del efecto pequeño y riesgos de salud (F(2,174)= 5.990; p≤.05; η2=.07), tamaño del efecto pequeño, así como en los niveles de asunción de riesgos en el pasado (F(2,174)= 5.247; p≤.05; η2=.06) globales de asunción de riesgos evaluados mediante RTI (F(2,174)= 5.54; p≤.05; η2=.06), tamaño del efecto pequeño (Tabla 2).

Tabla 2. Análisis de varianza (ANOVA), Media (M), Desviación estándar (DT) y tamaño del efecto (η2) del RTI y sus sub-escalas según el momento de ocurrencia de la última lesión deportiva.

Nota:p≤ .05

La prueba post-hoc HSD de Tukey indicó, primero, que los deportistas que se encuentran lesionados actualmente (M= 4.27; DT= 2.55) poseen niveles significativamente mayores de TR respecto a las actividades de ocio que los deportistas que se lesionaron la temporada pasada (M= 3.00; DT= 1.47) y que aquellos que se han lesionado hace más de un año (M= 3.56; DT= 2.04). Segundo, los deportistas que se encuentran lesionados actualmente (M= 5.33; DT= 1.81), presentan niveles significativos mayores de TR de salud que los deportistas que se lesionaron la temporada pasada (M= 4.16; DT= 1.82) y los que se lesionaron hace más de un año (M= 4.37; DT= 2.18). Tercero, los deportistas que se encuentran lesionados al momento de la evaluación (M= 11.87; DT= 3.38) presentan niveles significativamente mayores de asunción de riesgos en el pasado que los deportistas que se lesionaron en la temporada pasada (M= 10.05; DT= 3.05) y que los que se lesionaron hace más de un año (M= 10.26; DT= 3.69). Por último, los deportistas que se encuentran lesionados actualmente (M= 23.27; DT= 6.04) presentan niveles significativos mayores de TR global que los que se lesionaron la temporada pasada (M= 19.55; DT= 5.66) y que los que se lesionaron hace más de un año (M= 20.52; DT= 6.78).

Percepción de riesgo de lesión (PRL) en relación a la etapa de rehabilitación de la última lesión deportiva

Se hallaron efectos significativos entre la etapa de rehabilitación de la lesión deportiva y la percepción de riesgos recreacionales del DOSPERT-P (F(3.166)= 4.33; p≤.05; η2=.07), tamaño del efecto pequeño (Tabla 3). La prueba post-hoc HSD de Tukey indicó que los deportistas que se encuentran en la etapa de recuperación (M= 49.54; DT= 7.95) poseen niveles significativamente mayores de percepción de riesgo en actividades recreacionales que los deportistas que se encuentran en la etapa de readaptación (M= 40.83; DT= 8.68) y de los que se encuentran en la etapa de re-entrenamiento (M= 47.03; DT= 9.51); así como que los deportistas que se encuentran en la etapa de re-entrenamiento poseen niveles significativamente mayores que los que se encuentran en la etapa de readaptación.

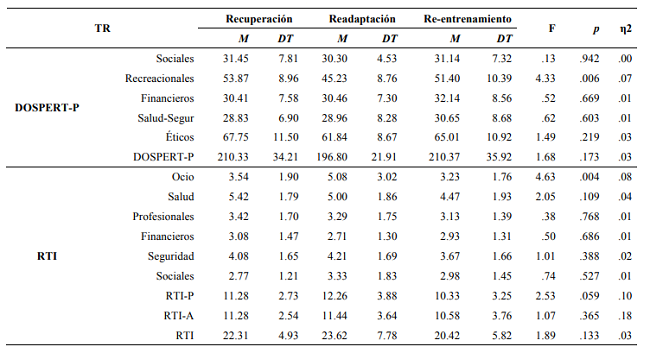

Tendencia al riesgo (TR) en relación a la etapa de rehabilitación de la última lesión deportiva

Se hallaron efectos significativos entre la etapa de rehabilitación de la lesión deportiva y TR en actividades de ocio RTI (F(3,173)= 4.631; p≤.05; η2=.08), tamaño del efecto pequeño (Tabla 3). Cabe destacar que el factor asunción de riesgos en el pasado mostró una tendencia a la significación.

Tabla 3. Análisis de varianza (ANOVA), Media (M), Desviación estándar (DT) y tamaño del efecto (η2) del DOSPERT-P y RTI, y sus sub-escalas según la etapa de rehabilitación de la última lesión deportiva.

Nota:p≤ .05

La prueba post-hoc HSD de Tukey indicó primero, mediante el análisis del RTI, que los deportistas que se encuentran en la etapa de readaptación (M= 5.08; DT= 3.02) poseen niveles significativamente mayores de TR en actividades de ocio que los deportistas que se encuentran en la etapa de recuperación (M= 3.54; DT= 1.90) y que los que se encuentran en la etapa de re-entrenamiento (M= 3.23; DT= 1.76).

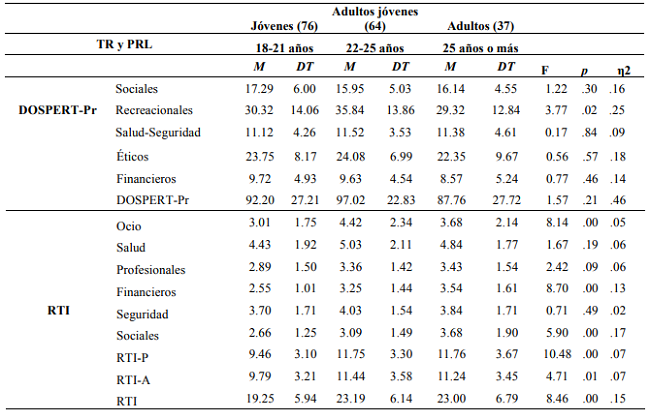

Tendencia al riesgo (TR) y Percepción de riesgo de lesión (PRL) en relación a la edad de los deportistas

Se hallaron efectos significativos entre la edad de los deportistas y la TR medida a través del DOSPERT-Pr y RTI, así como entre la PRL (RISSc) y la edad (Tabla 4). Primero, en relación al DOSPERT-Pr, las diferencias significativas se encontraron en riesgos recreacionales (F(2,174)= 3.77; p≤.05; η2=.02), tamaño del efecto pequeño. Segundo, el RTI mostró diferencias significativas en los factores ocio (F(1,85)= 8.14; p≤.05; η2=.05), financieros (F(1,85)= 8.70; p≤.05; η2=.01) y sociales (F(1,85)= 5.90; p≤.05; η2=.02); todos con un tamaño del efecto pequeño, y también en la asunción de riesgos pasados (F(1,85)= 10.48; p≤.05; η2=.07), actuales (F(1,85)= 4.71; p≤.05; η2=.07), tamaño del efecto medio, y globales (F(1,85)= 8.46; p≤.05; η2=.15) con un tamaño del efecto grande. Por último, el RISSc arrojó diferencias en los factores recurrentes (F(2,174)= 4.26; p≤.05; η2=.09), relacionados a la superficie (F(2,174)= 4.92; p≤.05; η2=.08), tamaños del efecto medio; tren superior (F(2,174)= 3.67; p≤.05; η2=.13) y global (F(2,174)= 4.67; p≤.05; η2=.49), tamaños del efecto grande.

Tabla 4. Análisis de varianza (ANOVA), Media (M), Desviación típica (DT) y tamaño del efecto (η2) del RTI y sus sub-escalas según la edad de los deportistas.

Nota:p≤ .05

La prueba post-hoc HSD de Tukey indicó primero, mediante el análisis del DOSPERT-Pr, que los deportistas adultos jóvenes (M= 35.84; DT= 13.86) poseen niveles significativamente mayores de TR en actividades recreacionales que los deportistas jóvenes (M= 30.32; DT= 14.06). Segundo, esta misma prueba indicó en el RTI: 1) sobre los riesgos de ocio, que los deportistas adultos jóvenes (M= 4.42; DT= 2.34) poseen mayor asunción de riesgo que los jóvenes (M= 3.01; DT= 1.75), 2) sobre los riesgos financieros, que los adultos (M= 3.54; DT= 1.61) tienen mayor propensión a asumir riesgos que los adultos jóvenes (M= 3.25; DT= 1.44) y los jóvenes (M= 2.55; DT= 1.01); 3) sobre los riesgos sociales, los adultos (M= 3.68; DT= 1.90) asumen mayor riesgo que los jóvenes (M= 2.66; DT= 1.25); 4) sobre la asunción de riesgos en el pasado, los adultos (M= 11.76; DT= 3.67) asumieron más riesgos que los adultos jóvenes (M= 11.75; DT= 3.30) y los jóvenes (M= 9.46; DT= 3.10); 5) sobre asunción de riesgos actuales, los adultos jóvenes (M= 11.44; DT= 3.58) asumen más riesgos que los jóvenes (M= 9.79; DT= 3.21) y; 6) los riesgos a nivel global mostraron una mayor propensión de riesgo por parte de los adultos jóvenes (M= 23.19; DT= 6.14) en comparación con los adultos (M= 23; DT= 6.79) y los jóvenes (M= 19.25; DT= 5.49). Por último, respecto al RISSc, indicó: 1) sobre el factor recurrencia, que los deportistas jóvenes (M= 16.89; DT= 4.06) poseen mayor PRL que los adultos jóvenes (M= 15.02; DT= 3.98), 2) sobre el factor relacionados a la superficie, los adultos jóvenes (M= 15.48; DT= 5.35) tienen menor PRL que los jóvenes (M= 18.24; DT= 5.02); 3) sobre el factor tren superior, los adultos jóvenes (M= 18.13; DT= 5.89) tienen menor PRL que los jóvenes (M= 20.45; DT= 5.37) y; 4) sobre el RISSc global, los adultos jóvenes (M= 101.36; DT= 23.87) tienen menor PRL que los jóvenes (M= 113; DT= 20.31).

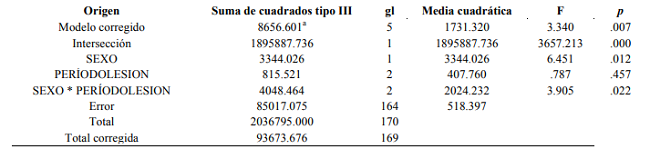

Efectos de interacción del sexo y el momento de ocurrencia de la última lesión deportiva sobre la percepción de riesgo de lesión (PRL)

Se hallaron efectos significativos de interacción entre estas variables en la escala global del RISSc (F(2.16)= 3.90; p≤.05; ώ2= .02), tamaño del efecto pequeño (tabla 5). La prueba post-hoc HSD de Tukey indicó que, dentro del grupo de deportistas lesionados actualmente, las mujeres (M= 115.55; DT= 18.15) poseen niveles significativamente mayores de PRL que los varones (M= 103.12; DT= 23.81). Segundo, que dentro del grupo de deportistas que se lesionaron en la temporada pasada, los varones (M= 107.92; DT= 25.10) poseen niveles significativamente mayores de PRL que las mujeres (M= 102.04; DT= 24.30). Y, tercero, que dentro del grupo de deportistas que se lesionaron hace más de un año, las mujeres (M= 114; DT= 19.55) poseen niveles significativamente mayores de PRL que los varones (M= 94.73; DT= 26.21).

Análisis de correlación entre las variables Percepción de riesgo de lesión (PRL) y Tendencia al riesgo (TR)

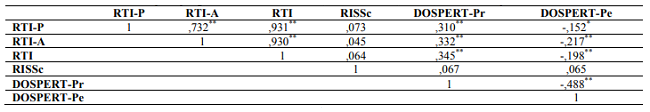

En los resultados de los análisis correlacionales realizados entre las variables (Tabla 6) se observó, primero, una correlación alta y positiva entre RTI-P y RTI (r=.93), y entre RTI-P y RTI-A (r=.73), una correlación media y positiva entre RTI-P y DOSPERT-Pr (r=.31), así como una correlación baja y negativa entre RTI-P y DOSPERT-Pe (r=-.15). Segundo, una correlación alta y positiva entre RTI-A y RTI (r=.93), una correlación media entre RTI-A y DOSPERT-Pr (r=.33) y una correlación baja y negativa entre RTI-A y DOSPERT-Pe (r=.-22). Tercero, se halló una relación media y positiva entre RTI y DOSPERT-Pr (r=.34) y una correlación baja y negativa entre RTI y DOSPERT-Pe (r=.-20). Cuarto, entre las sub-escalas del DOSPERT (DOSPERT-Pr y DOSPERT-Pe), se halló una relación media y negativa (r=.-49). Por último, no se hallaron relaciones estadísticamente significativas entre las escalas RTI, DOSPERT y RISSc.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

En función de los resultados obtenidos es posible sostener que existen diferencias en los niveles de PRL con respecto al momento de ocurrencia de la última LD en deportistas de ambos sexos de la provincia de Córdoba; sin embargo, no se presentaron diferencias en los niveles de TR. Por otro lado, se encontraron diferencias en los niveles de PRL y TR en relación a las etapas de rehabilitación de la LD de los mismos.

En el presente estudio se propuso analizar la existencia de una variación en los niveles de PRL y TR de acuerdo a la interrupción o no de la práctica a causa de una LD (hipótesis a). A partir de los análisis realizados no se encontraron variaciones significativas al respecto. No obstante, la diferencia encontrada con otros autores (Reuter y Short, 2005) podría deberse a que el número de deportistas que no ha sufrido una LD es muy pequeño en este estudio y esto podría afectar los resultados encontrados.

En relación a esto, Pujals et al. (2016) llevaron a cabo un estudio epidemiológico donde, dentro del total de la muestra (297 deportistas), sólo 64 (21,5 %) no se habían lesionado durante la temporada, mientras que el resto había sufrido entre 1 y 6 lesiones en el mismo período de tiempo. Además, Ortín Montero et al. (2010) señalan que dada la profesionalización de la práctica deportiva y el incremento del número de deportistas profesionales y no profesionales, se ha elevado el número de LD.

En cuanto a la última lesión de los deportistas y los niveles de PRL (hipótesis b), los que han sufrido su última lesión hace más de un año no poseen niveles significativamente más bajos de PRL que aquellos que se han lesionado la temporada pasada de competición o que se encuentran lesionados actualmente. Diversos estudios (p.e. Johnson e Ivarsson, 2017; Ivarsson et al., 2016; Meeuwisse et al., 2007) mencionan factores que podrían ser importantes para obtener una comprensión global de la LD ya que, al ser considerada como un evento multi-determinado, dichos factores podrían afectar los niveles de PRL asociados.

En el presente estudio, las condiciones relativas al contexto (Kern et al., 2014) no han sido tenidas en cuenta, lo que podría funcionar como factor interviniente en la variación de los niveles de la PRL en el momento de ocurrencia de la lesión. Sería de sumo interés que dichos determinantes sean considerados en futuras investigaciones y verificar nuevamente las variaciones de los niveles de PRL.

En la relación entre TR y ocurrencia de la última lesión deportiva (hipótesis b), se halló que los deportistas lesionados actualmente poseen niveles significativamente mayores de TR que aquellos que se han lesionado hace más de un año y/o en la temporada pasada, contrario a lo que se había hipotetizado. En relación a esto, Kern et al. (2014) obtuvieron como resultado una relación positiva entre el número de lesiones en skaters y la TR, es decir, los skaters que habían resultado heridos durante su práctica poseían una mayor tendencia a asumir riesgos. Cabe destacar que en la presente investigación se evaluaron atletas que practican deportes de contacto, mientras que el estudio de Kern et al. (2014) fue llevado a cabo con atletas que practican un deporte considerado de riesgo; por ello, se sugiere que futuros estudios puedan comparar esta variable en relación al tipo de deporte practicado e incluso analizar el comportamiento de esta variable en deportes de riesgo.

Teniendo en cuenta dichos estudios, se podría suponer que niveles altos de TR llevarían a los deportistas a incurrir en más lesiones, siendo la lesión actual una consecuencia de la TR y no una medida de ésta en tanto rasgo de personalidad del deportista. Sin embargo, existen varios autores que apoyan la idea de que ciertas personas se inclinan más que otras a asumir conductas de riesgo y atribuyen estas conductas a rasgos de personalidad como, por ejemplo, la extraversión, la sinceridad y/o franqueza mientras que la agradabilidad y escrupulosidad con niveles bajos de toma de riesgos (Nicholson et al., 2005). Asimismo, otros autores como Magar, Phillips y Hosie (2008) asocian la capacidad de auto-regulación (tanto emocional como cognitiva) con la propensión al riesgo, siendo esta mayor cuando el control de auto-regulación es pobre. Por otro lado, Kontos (2004) asocia los niveles de maduración de los jóvenes atletas con la asunción de conductas de riesgo. Sostiene que aquellos jóvenes que tienen una maduración física temprana tienden a asumir mayores conductas de riesgo que aquellos que tienen una maduración física media o tardía.

A partir de las características de la rehabilitación de una LD y sus etapas (hipótesis c), y de los resultados obtenidos, se observó que los deportistas que se encuentran en la etapa de recuperación de la rehabilitación poseen niveles mayores de PRL que aquellos que se encuentran en las etapas de readaptación y re-entrenamiento. Esto podría deberse a que el deportista que se encuentra en la etapa de recuperación sufre con mayor intensidad su lesión y atraviesa situaciones.

En cambio, en aquellos deportistas que se encuentran en la etapa de readaptación, los cuales ya trabajan en una mejora de la cualidad física fuera del ámbito de la práctica deportiva, podrían estar afectados en menor medida. Los de re-entrenamiento estarían regresando a la dinámica de los entrenamientos y de la competición, ambas situaciones en donde se pudo haber producido la última LD y, por lo tanto, sentirse amenazados con una posible reincidencia.

A su vez, se halló que aquellos deportistas que se encuentran en la etapa de readaptación poseen niveles mayores niveles de TR que aquellos que están en las etapas de recuperación y re-entrenamiento, contrario a la hipótesis planteada. En relación a esto, dentro de la teoría prospectiva desarrollada por Kahneman y Tversky (1979) se encuentra la premisa de que la toma de riesgo a nivel individual es dependiente de la situación que una persona atraviesa, es decir, se asumirán riesgos en algunas circunstancias y se los evitará en otras. Considerando las tres etapas de rehabilitación de la LD descritas por Palmi (2001), el deportista podría asumir más riesgos en la etapa de readaptación debido a que no se encuentra en una situación amenazante ya que el momento más crítico de la lesión ha sido atravesado y su recuperación consiste en un fortalecimiento integral individual fuera del campo de juego.

En referencia a las diferencias según el sexo (hipótesis d), Byrnes et al. (1999) han realizado un meta-análisis donde comparan la TR de varones y mujeres, y señalan que existen tres categorías que reúnen las teorías sobre TR. Dentro de la primera, se encuentran las teorías que explican las diferencias entre personas que asumen riesgos regularmente y las personas que no lo hacen. Estas teorías predicen que un solo factor (nivel naturalmente bajo de excitación en los hombres o la creencia socialmente instaurada de que la toma de riesgos es una tendencia masculina altamente valorada), motivaría altos niveles de asunción de riesgos en los varones sin importar el contexto. La segunda categoría reúne teorías que explican las diferencias entre situaciones que promueven la toma de riesgos en la mayoría de las personas y las situaciones que promueven la aversión al riesgo. Dentro de estas teorías se encuentra la teoría prospectiva de Kahneman y Tversky (1979), mencionada anteriormente, donde la toma de riesgos se mide a nivel individual y según las preferencias de cada persona. La última categoría representa las teorías que explican por qué ciertas personas asumen riesgos en ciertas situaciones. Estos modelos sugieren que las diferencias entre hombres y mujeres varían según el contexto y la valoración que se haga de la actividad, y que algunos contextos promoverían mayor toma de riesgos por parte de las mujeres. Byrnes et al. (1999), hallaron que efectivamente los participantes varones son más propensos a tomar riesgos que las participantes mujeres, sin embargo, se observó que los varones toman más riesgos aun cuando está claro que es una mala idea hacerlo. En cambio, las mujeres se inclinan más a asumir riesgos cuando la situación es bastante inocua o cuando es una buena idea tomar ese riesgo.

En relación a la PRL, se verificó que los deportistas varones presentan niveles menores que las deportistas. Específicamente, en relación a la ocurrencia de la última LD, las mujeres presentaron mayores niveles de PRL que los varones tanto para el grupo de lesionados actuales como para el grupo de lesionados hace más de un año. En cambio, dentro de los deportistas que se lesionaron en la temporada pasada, los varones presentaron mayores niveles de PRL que las mujeres. Los estudios de Reuter y Short (2005) y Short et al. (2004) apoyan dichos resultados y afirman que las mujeres poseen mayor PRL que los varones, tanto en deportes de contacto como en deportes de contacto limitado.

Respecto a la edad, los resultados obtenidos van en la línea de las hipótesis planteadas (hipótesis e). La particularidad de estos hallazgos, a diferencia de los antecedentes revisados, radica en que se pusieron a prueba tres grupos etarios distintos, incorporando un grupo intermedio a nivel evolutivo entre los jóvenes y los adultos, los adultos jóvenes (21-25 años), quienes poseen mayor TR que los demás grupos y menor PRL que éstos; lo que podría deberse a un perfil particular en el que se conjugan características evolutivas de ambos períodos: un cuestionamiento a las normas, al desarrollo cognitivo, cierta sensación de invencibilidad por su juventud, a la experiencia y nivel de competición deportiva que los enfrenta a mayores exigencias y situaciones de riesgo, y quizá a optimismo por los resultados por experiencias previas de riesgo.

Por último, si bien no se hallaron asociaciones entre las variables TR y PRL medida a través del RISSc (hipótesis g); sí se hallaron relaciones directas y negativas entre TR y PR a nivel general evaluados mediante el DOSPERT (hipótesis f), concordante con los hallazgos de Mills et al. (2008), ratificándose la necesidad de estudiar la relación entre estas variables en el deporte (Davis Berman-Berman, 2002; Kontos, 2009).

En cuanto a las limitaciones del presente estudio se caracterizó por ser ex post-facto retrospectivo. Esto podría ser una limitación ya que es imposible manipular la variable independiente para el contraste de las relaciones causales (Montero y León, 2007). En segundo lugar, las condiciones de administración no fueron idénticas para todos los participantes de la muestra, ya que algunos participantes respondieron el cuestionario individualmente y otros de manera colectiva; sin embargo, es importante tomar esta consideración con benevolencia ya que como sugiere Heinemann (2003), éstas condiciones son inherentes a los estudios de Psicología del deporte. Por último, se considera también una limitación el hecho de no haber diferenciado el tipo de deporte, ya que se pierde la especificidad de la medida y/o de las características de la muestra.

En lo que respecta a las fortalezas del estudio, aporta a la construcción de conocimientos en el campo de la rehabilitación de las LD en cuanto a la variación de la PRL y TR en cada etapa de la rehabilitación del deportista. A su vez, esto también favorece a mejorar la calidad de la recuperación del deportista a la hora de regresar a la actividad deportiva y brinda una herramienta útil en el ámbito de la prevención de las LD y para todos los profesionales que trabajan en él.

Johnson e Ivarsson (2017) sostienen que los cambios en el estrés y la recuperación percibida del deportista parecen predecir la ocurrencia de lesiones en el deporte, y que además las intervenciones psicológicas son efectivas para prevenir el riesgo de lesiones reduciendo la magnitud de las respuestas al estrés y modificando la calidad de las evaluaciones que realiza el deportista (Ivarsson et al., 2016).

Por lo mencionado, se sugiere para futuros estudios analizar variables que no han sido tomadas en cuenta en el presente estudio y que podrían influir los niveles que tomen las variables independientes, tales como la edad, los años de experiencia, los niveles de rendimiento y autoeficacia de cada deportista. Además, se podría replicar este estudio tomando medidas específicamente a personas que practiquen distintos tipos de deporte, incluidos deportes de riesgo y comparar los resultados. Asimismo, sería interesante investigar sobre el beneficio percibido por los deportistas al asumir conductas de riesgo, y comparar las diferencias en función del sexo. Por último, se podrían poner a prueba estas variables mediante diseños longitudinales y/o cuasi-experimentales.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Este estudio resulta fundamental para la contribución al campo de estudio de la Psicología del Deporte, no sólo porque se ponen en evidencia factores psicológicos involucrados en la actividad deportiva sino también porque constituye una contribución al estudio y análisis de las lesiones deportivas. Específicamente, en Argentina la Psicología del Deporte es un área emergente y contar con conocimientos locales que contribuyan a la comprensión de cómo se comportan ciertos factores psicológicos en el deporte es clave para la consolidación del área.

En otro orden de cosas, como pudo observarse en este estudio, no todas las lesiones son iguales ni tienen el mismo efecto sobre el deportista y su entorno; no sólo porque, por un lado, existen distintos factores (internos, externos, contextuales) que median el efecto que tiene la lesión sobre la persona sino también y, por otro lado, porque el tipo y la gravedad de la misma afectarán las consecuencias que provoque en el deportista (Iturbide, 2008).

A partir de esto, cobra importancia el desarrollo de un enfoque preventivo en cuanto a las lesiones deportivas y la respectiva capacitación y formación interdisciplinaria de los protagonistas del escenario deportivo (entrenador, preparador físico, fisioterapeuta, kinesiólogo, psicólogo) en pos de una mirada e intervención integral en el trabajo de prevención de las lesiones deportivas.

Además, este trabajo pretende ampliar el campo de conocimiento de la rehabilitación de las lesiones deportivas y las variables intervinientes en la misma, para favorecer el desarrollo de las intervenciones post-lesión, lo que mejorará la calidad de la recuperación del deportista ya que no sólo se tomarán en consideración variables deportivas, fisiológicas y motoras sino también psicológicas.

Por último, es importante destacar la demanda para la intervención del psicólogo en el deporte ha aumentado considerablemente, así, este trabajo apunta a colaborar en la promoción de la salud íntegra del deportista, tanto en el deporte recreativo como en el alto rendimiento deportivo y brindar herramientas de análisis e intervención en campo que promuevan un estilo de vida saludable.