INTRODUCCIÓN

Prevenir y responder a la violencia contra la mujer y el adulto mayor sigue siendo uno de los desafíos clave para el sector humanitario. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está trabajando para asegurar la capacidad del sector de la salud, satisface las necesidades de las mujeres que han experimentado violencia, fortaleciendo el conocimiento y habilidades de los proveedores y la prestación de servicios de salud. En 2016, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el plan de acción mundial para fortalecer el papel del sistema de salud para abordar la violencia interpersonal, en particular contra mujeres y niñas.

La OMS afirma que la violencia tiene importantes efectos nocivos sobre la salud mental de la mujer y bienestar. La violencia contra la mujer y adulto mayor es un problema de salud pública grave pero prevenible que es común en todo el mundo. Según estimaciones de la OMS, a nivel mundial aproximadamente una mujer de cada 3 (35%) ha experimentado violencia física y / o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual por parte de otra persona en algún momento de sus vidas, la mayor parte de esto por parejas íntimas.

En pleno siglo XXI, la violencia aún está presente en la esfera mundial, nacional y local. En los últimos años, se ha presentado el incremento de los niveles de violencia generados por múltiples causas, tales como las actitudes sociales, desigualdad cultural y de género, la transmisión intergeneracional de la violencia, falta de conciencia jurídica y de derechos humanos, problemas económicos y problemas personales como la infidelidad o incomprensión; además algunos factores de riesgo graves que se relacionan con la violencia son el alcoholismo, abuso de sustancias, y problemas de salud mental, siendo la mujer e integrantes del grupo familiar personas vulnerables a la violencia de diferentes tipos como son la física, psicológica, sexual, económica o patrimonial1-4. Específicamente en las relaciones de pareja, la violencia contra la mujer que más se presenta es la psicológica siendo previa a la violencia física, manifestándose de forma temprana hasta hacerse crónica, es por esto que la violencia familiar y de pareja vienen a ser un gran problema social y cultural5.

La violencia familiar se considera como una violación a los derechos humanos y a la dignidad de los integrantes de la familia, donde la mayoría de veces se presenta especialmente en mujeres y adultos mayores6. La violencia realmente es un maltrato que erróneamente se naturaliza, o se vuelve cotidiana considerándose como “una conducta normal”, en tanto, otras personas de la sociedad consideran la violencia como un “problema familiar” que debe solucionarse en casa, sin embargo, es todo lo contrario, ya que es necesario una atención asistencial debido al alto riesgo de afectar la salud mental y por tanto el equilibrio biopsicosocial, incluso en algunos casos requiere de intervenciones legales.3,6

En su mayoría las mujeres que han sido víctimas de violencia acuden a los centros de salud en búsqueda de atención para romper su silencio sobre la violencia que viven en casa; es por esto que el primer nivel de atención de salud es donde el profesional de salud tiene la oportunidad de reconocer alguna forma de violencia y ser el refugio de las mujeres.7) Sin embargo últimamente, los problemas que afectan la salud mental de las personas víctimas de violencia, no suelen ser identificados en algún servicio de urgencia o en informes médicos del primer nivel de atención o en otros casos, la respuesta o seguimientos que brindan ante un hecho de violencia no siempre es el adecuado y más completo8,9.

Por tal motivo es necesario mejorar el sector salud y político donde se pueda superar aquellos factores que dificultan que una mujer no denuncie los actos de violencia y por lo tanto acceda a una atención adecuada, estos obstáculos pueden ser: la vergüenza, el miedo, los prejuicios, la presión social y por otra parte los trámites burocráticos en las entidades correspondientes10. Durante los últimos años el sistema de salud ha tenido modificaciones importantes orientadas al fortalecimiento de la Atención Integral de la Salud, dando prioridad a la atención primaria en la promoción y la prevención de las enfermedades, ya que en diferentes situaciones las víctimas de violencia contactan para pedir ayuda al personal de salud como el primer o quizás el único profesional 11. Es importante resaltar que el primer nivel de atención conecta el sistema de salud con el individuo, la familia y comunidad, siendo de vital importancia que los profesionales de salud se encuentren preparados para brindar una atención completa (4.

Por tal motivo es de vital importancia capacitarlos para que puedan brindar una atención integral que implique desde una detección temprana y seguimiento hasta lograr su recuperación, de ahí la importancia de ejecutar programas de atención y visitas domiciliarias centrados en las mujeres con riesgo de violencia, que ayuden a prevenir consecuencias importantes en la salud mental de la víctima como ansiedad, depresión, alcoholismo, dificultades para dormir, trastorno de estrés postraumático e intentos de suicidio(2, 11, 12, 13, 14).

El presente trabajo pretende explorar la relación entre diferentes tipos de violencia, como la física, psicológica, sexual y económica patrimonial; y la salud mental de la víctima, pues la diversidad cultural y las brechas económicas conllevan a aumentar la vulnerabilidad de esta población. La información de este estudio permite evaluar y/o proponer un programa educativo, el cual debe ser trabajado como prevención y promoción en atención primaria de salud en violencia y de esta manera, las acciones preventivas podrán focalizarse mejor en mujeres y adultos mayores, sumados a otros estudios. Además, es importante resaltar que la violencia contra las mujeres sigue siendo muy frecuente en Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú; según algunos datos estadísticos indican que solo en Perú, 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia por parte de sus parejas (15 por lo que se deben realizar investigaciones sociales en el tema de violencia, referidos a la prevención, y cambio de actitud y conducta. De acuerdo con el Ministerio de Salud, en el Perú durante el año 2017, por salud mental, se atendieron de forma ambulatoria a 52 611 personas tanto víctimas de violencia familiar como pacientes que sufren de distintos trastornos mentales, en específico fueron 18 387 personas víctimas de violencia familiar16. En Arequipa las denuncias recibidas por violencia familiar registradas en el 2019 por el Ministerio del Interior, refieren que reportaron cerca de 20 496 actos de violencia; en violencia física fueron 8 369 y en violencia psicológica 10 308 17.

Es por ello que se planteó, determinar la relación entre el riesgo de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, y la salud mental en mujeres víctimas de violencia de pareja y adultos mayores víctimas de violencia familiar, cuya denuncia policial había sido registrada y que habiten en el distrito de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa, Arequipa, Perú en 2018. Además, se identificarán características sociodemográficas asociadas al riesgo de violencia.

MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, de tipo descriptivo, diseño correlacional y de corte transversal durante el año 2018 en el distrito de Cerro Colorado, distrito con mayor población de la ciudad de Arequipa, Perú.

La población de estudio se definió como: mujeres víctimas de violencia de pareja, adultos mayores (> 65 años) víctimas de violencia familiar, mayores de 18 años y residentes actuales en el distrito de Cerro Colorado. El ser víctima de violencia se definió como aquellas personas identificadas como “víctimas” en una denuncia policial realizada en una comisaría del distrito de Cerro Colorado en 2018. De esta forma, el marco muestral se determinó solicitando la información disponible de las denuncias de violencia en la “Comisaría PNP Zamácola” del distrito. El tamaño del marco muestral fue de 1780 personas. Utilizando este valor como referencia, se realizó un cálculo de tamaño de muestra para poblaciones finitas (> 30) considerando prevalencia esperada del 50%, nivel de confianza al 95% y error muestral de 6%; resultando en un tamaño de muestra de aproximadamente 428 personas. La selección de los casos se realizó mediante un muestreo aleatorio sistemático.

Las características sociodemográficas estudiadas fueron el sexo, edad, grado de instrucción (Analfabeto, Primaria, Secundaria, Técnico, Superior), lugar de nacimiento, estado civil (Soltera, Casada, Conviviente, Divorciada, Viuda), ingreso económico (menor al sueldo mínimo, sueldo mínimo, mayor al sueldo mínimo), ocupación (Ama de casa, Trabajadora Independiente, Trabajadora Dependiente, Estudiante) y carga familiar (es decir, personas que dependen económicamente del agresor: Ninguna, De una a dos personas, Tres a más).

Para la valoración de riesgo de continuidad o agravamiento de violencia, se utilizaron los instrumentos: “Ficha de Valoración de Riesgo en Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja” y la “Ficha de Valoración de Riesgo en Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar”. Esto instrumentos tienen como finalidad detectar y medir los riesgos a los que está expuesta una víctima respecto de la persona denunciada, ya sea sobre la continuidad o agravamiento de la violencia. Su aplicación y valoración está orientada a otorgar medidas de protección oportunas con la finalidad de prevenir nuevos actos de violencia 18. Estas fichas están disponibles en el Reglamento de la Ley Nº 30364 18 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar), donde además se detallan los procedimientos estandarizados de aplicación.

La Ficha de Valoración de Riesgo en Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja consta de 19 ítems y se aplica para valorar el riesgo en mujeres mayores de 14 años afectadas por violencia por parte de su pareja o ex pareja (cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, novios/as, ex novios/as, enamorados/as, ex enamorados/as). Incluye las secciones de “Antecedentes de violencia física, psicológica y sexual” (ítem 1 al 7), “Amenazas” (ítem 8 y 9), “Control extremo hacia la pareja o ex pareja” (ítem 10 al 14), y “Circunstancias agravantes” (ítem 15 al 19). Cada ítem tiene un puntaje asignado dependiendo de la respuesta. Estos puntajes se suman para obtener el puntaje final que será categorizado como riesgo leve (0-12), moderado (13-21) o severo (22-44) (18. La Ficha de Valoración de Riesgo en Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar, consta de 26 ítems y se aplica en personas adultas mayores que son víctimas de violencia por parte de algún integrante de su grupo familiar (no incluye violencia de pareja). Incluye las secciones de “Vulnerabilidad (Independencia y autonomía económica)” (ítem 1 al 9), “Dinámica Familiar Disfuncional” (ítem 10 al 16) y “Características de la violencia” (ítem 17 al 26). Cada ítem tiene un puntaje asignado dependiendo de la respuesta. Estos puntajes se suman para obtener el puntaje final que será categorizado como riesgo leve (0-17), moderado (18-29) o severo (30-43) (18.

La salud mental se evaluó mediante el Cuestionario de Síntomas (Self-Reporting Questionnaire -- SRQ), diseñado por la Organización Mundial de la Salud que permite tamizar trastornos psiquiátricos, especialmente para países en vías de desarrollo, de forma que puedan identificarse aquellos probables casos de trastornos mentales y que podrían beneficiarse de una evaluación y tratamiento más detallado por un especialista en salud mental 19. Consta de 30 preguntas, las 20 primeras preguntas corresponden a aquellos síntomas que implican una gravedad menor (los que son frecuentes en los trastornos depresivos y de ansiedad); las preguntas de la 21 a 24 corresponden a síntomas de mayor gravedad y cuando se contestan afirmativamente probablemente indican la existencia de un trastorno psicótico; la pregunta 25 indaga sobre la existencia de un trastorno convulsivo y las preguntas 26 a la 30 se refiere a los hábitos de beber alcohol y han sido añadidas al cuestionario original, para obtener información sobre este trastorno. Cada respuesta positiva a un ítem se puntúa con 1 y las respuestas negativas con 0. El puntaje total se obtiene sumando las respuestas positivas, de acuerdo a cada categoría con sus reactivos. Así, 9 puntos en los ítems del 1 al 20 indicaría ansiedad/depresión, 1 punto en los ítems 21 al 24 indicaría trastorno psicótico, 1 punto en el ítem 25 indicaría trastorno convulsivo, 1 punto en el ítem 26 al 30 indicaría alcoholismo (19. Este instrumento ha sido validado ampliamente por Veliz, J. (1996) 20 en cuanto a confiabilidad intra e interobservador, así como validez de constructo y consistencia interna, siendo su alfa de cronbach de 0.88. La salud mental finalmente fue dicotomizada como “Sin posibles trastornos” (en caso no tuviese ningún punto) y “Con posibles trastornos” (en caso presentase por lo menos un punto).

Para la recolección de datos, se realizaron capacitaciones para aplicar los instrumentos en forma estandarizada al equipo de investigación y colaboradores, conformado por 7 personas, entre profesionales de enfermería y educación, y estudiantes de enfermería. Este equipo cuenta con experiencia previa en la realización de visitas domiciliarias y entrevistas. Luego se realizó un estudio piloto en una población similar de otra comisaría del distrito, para verificar la comprensión de la ficha de recolección de datos. Posteriormente, se solicitó adecuadamente información de los casos de denuncias de violencia en 2018 en una comisaría del distrito, que incluía datos de número de teléfono y dirección de la víctima de violencia. Se procedió a llamar vía telefónica a los potenciales participantes para verificar la dirección de su domicilio, y coordinar una visita domiciliaria. En muy pocos casos, los participantes seleccionados para la llamada no participaron del estudio (menos de 10), ya sea porque no se les pudo contactar vía telefónica, no se les encontró por la dirección del domicilio o porque no deseaban que se les realice la visita domiciliaria, en estas situaciones se continuó con el muestreo sistemático hasta completar el tamaño de muestra calculado. En la visita domiciliaria primero se procedió a la obtención del consentimiento informado, verificación de los criterios de inclusión y posteriormente se aplicaron todos los instrumentos de recolección de datos a la víctima de violencia, en forma estandarizada y siguiendo los lineamientos de aplicación 18,19. Todos los participantes a quienes se les realizó la visita domiciliaria aceptaron y firmaron el consentimiento informado.

En cuanto a las consideraciones éticas, la participación en el estudio fue de forma voluntaria brindando un consentimiento informado y además se cumplieron con las disposiciones de la declaración de Helsinki y conducta responsable en investigación.

Los datos fueron analizados con el programa SPSS - IBM 24, donde se crearon las tablas de frecuencia y de contingencia, así como la realización de pruebas estadísticas como chi-cuadrado para la comparación de variables categóricas (sin un interés en la naturaleza ordinal de la variable riesgo de violencia), considerando un valor de p < 0.05 como estadísticamente significativo.

RESULTADOS

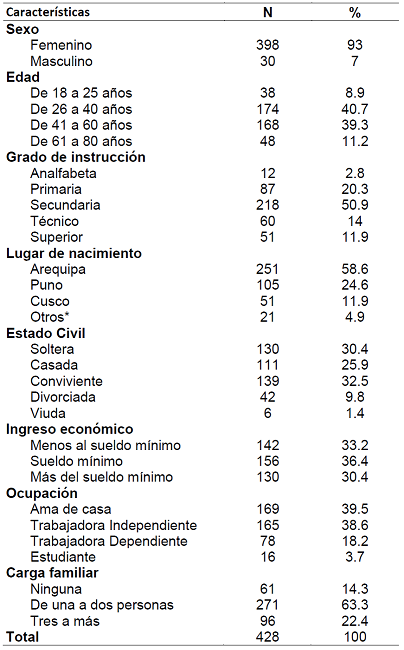

En total se estudiaron a 428 personas, sus características se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO.

*Moquegua, Lima, Tacna y Pasco

De los resultados obtenidos, se puede observar que la mayor parte de la población se encuentra entre las edades de 26 a 40 años representando un 40,7%, seguido de 41 a 60 años, con un 39,3%, siendo el sexo femenino el que predomina con un 93%; el grado instrucción que se presentó mayormente con un 50,9% fue el nivel secundaria y en cuanto al lugar de procedencia es importante observar que hay población significativa de Puno (24%) debido a la alta migración registrada en los últimos años; sin embargo, se encontró un mayor porcentaje con un 58,6% en la región Arequipa. Además, los resultados muestran que la mayor parte de la población tiene como estado civil: conviviente, con un 32,5% seguido estado civil: soltero, con un 30,4%. Respecto al estado civil, la mayoría son convivientes con un 32.5%; además el 36.4% tienen un sueldo mínimo que viene a ser s/. 930.00. El 39.5% amas de casa y cabe resaltar que mas de la mitad tiene trabajo ya sea dependiente o independiente, solamente el 3.7% se encuentran estudiando. Finalmente, el 63.3% tiene una carga familiar de una a dos personas.

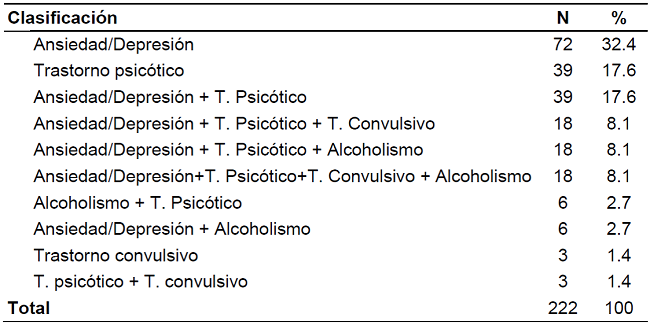

En total se identificó que 222 (51.9%) personas que podrían presentar algún trastorno psiquiátrico positivo. En la Tabla 2 se observan los distintos patrones de presentación de estos trastornos.

De los datos obtenidos se desprende que en su mayoría con un 32,4% de la población de estudio podrían presentar ansiedad/depresión, y un 17,6%, algún trastorno psicótico. Así mismo el 17,6% podría presentar ansiedad/depresión más algún trastorno psicótico.

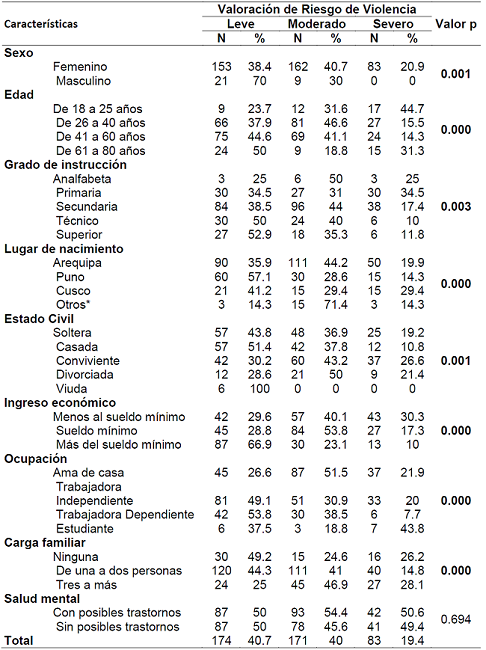

En la Tabla 3, se muestra la asociación entre las características sociodemográficas y la salud mental con el nivel de riesgo de violencia, siendo el sexo, edad, grado de instrucción, lugar de nacimiento, estado civil, ingreso económico, ocupación y carga familiar fueron estadísticamente significativos. No se encontró una asociación significativa entre la valoración de riesgo de violencia y la posible presencia de al menos un trastorno psiquiátrico.

DISCUSIÓN

Los principales resultados del estudio fueron que: el riesgo de violencia moderado a severo fue de aproximadamente 60%, la prevalencia de posibles trastornos psiquiátricos fue de 50%, siendo los más frecuentes la ansiedad/depresión (~30%), los trastornos psicóticos (18%) y la combinación de ambos (18%). Se encontró asociación entre el sexo, edad, grado de instrucción, lugar de nacimiento, estado civil, ingreso económico, ocupación, carga familiar con el riesgo de violencia, sin embargo, no se encontró relación con la salud mental de las víctimas.

Este estudio refleja la elevada frecuencia de potenciales trastornos mentales en población víctima de violencia. Uno de cada dos personas que han sufrido violencia y lo han denunciado presentan estos problemas. Esto debería llamar la atención para poder brindar atención en cuidado de la salud mental en forma oportuna. Además, es importante considerar que el estudio solo incluyó a las víctimas que han realizado la denuncia y aceptaron participar del estudio, por lo que probablemente se estaría subestimando la frecuencia real de estos trastornos, considerando que quienes presenten trastornos mentales importantes o aquellos que presentaron mayor riesgo de violencia no habrían participado en el estudio. Es así que futuros estudios deberían tener esta información en consideración para una mejor selección y reclutamiento de la muestra, e incluso realizar comparaciones con población que no sufre estos tipos de violencia.

Si bien no se encontró asociación entre la salud mental y el riesgo de violencia, esto indicaría que no hay diferencia entre los niveles de riesgo de violencia en cuanto a la presencia de trastornos mentales, es decir, una vez que la víctima realiza la denuncia ya existen problemas de salud mental, de forma que basta que se llegue a ese momento para desarrollar el posible trastorno. Es así, que futuros estudios deberían incluir como comparador a una población que no sufra violencia para evidenciar mejor esta posible relación. Por otro lado, se evidenció que las características sociodemográficas sí están asociadas al nivel de riesgo de violencia, indicando que estos son modificadores del riesgo y por tanto deberían ser tomados en cuenta para identificar y actuar en forma preventivo-promocional. Las mujeres presentaron mayor nivel de riesgo de violencia en comparación a los hombres similar a otros estudios como Aye W.T. y otros (2, quienes encontraron que la exposición a cualquier forma de violencia doméstica en personas casadas, es significativamente más en mujeres que en los hombres además encontraron que la violencia más común fue la emocional, seguida por la violencia física y sexual presentándose en ambos sexos.

Las personas más jóvenes (entre 18 y 25 años), presentaban mayor riesgo de violencia severo a diferencia en otros estudios como el realizado por Sandoval-Jurado L. y otros3 encontraron que en Cancún la edad promedio de la población de estudio fue de 35 años mientras que en un estudio elaborado por Aye W.T. y otros2) que la prevalencia de violencia en Myanmar predominó entre los 40 a 49 años probablemente esto podría deberse a que la población al ser de diferentes lugares, recibe una educación distinta originando un nivel de madurez diferente para hacer frente a cualquier tipo y grado de violencia. Así mismo, personas con menor grado de instrucción presentaron mayor riesgo de violencia severo a moderado, mientras aquellos con un mayor grado de instrucción presentaron principalmente un riesgo de violencia leve, similar a otros estudios como el realizado por García MJ. y Matud P. 21) encontraron que específicamente en las mujeres españolas con un menor nivel de estudios sufrieron más violencia psicológica; en tanto Orrego S. y otros22 en su estudio realizado a hombres y mujeres descubrieron que la violencia predominó en las personas cuyo nivel de estudios fue el secundario, se puede inferir que el grado de estudios influye en gran medida en los conocimientos de las personas para afrontar la violencia ya que en personas con niveles de estudios mayores la violencia fue menor.

Personas convivientes presentaron mayor riesgo de violencia severo similar a otros estudios como el realizado por Sandoval-Jurado L. y otros3 donde encontraron que el riesgo de violencia predomina en las personas con unión libre, por otro lado en el estudio de Aye W.T. y otros2) descubrieron que entre las mujeres que alguna vez se casaron, el 60.3% estuvieron expuestas a violencia domestica ya sea física, sexual o emocional, de ellas el 21% estuvo expuesta a las tres formas de violencia al mismo tiempo; y en la investigación de Orrego S. y otros22 encontraron que las personas casadas o en unión libre predominan diferentes tipos de violencia, a partir de esto probablemente se infiere que la pareja podría ser un potencial agresor.

Además, si la ocupación era estudiante el riesgo era casi el doble en relación a mujeres amas de casa o con trabajo independiente, evidencia la alta vulnerabilidad de estas personas. En caso de personas sin carga familiar, el riesgo de violencia era más leve en comparación a otras categorías, en tanto otros estudios como el desarrollado por Garcia MJ. y Matud P. 21 quienes encontraron que las mujeres españolas sufren de mayor violencia psicológica en las que tienen más hijos.

A nivel general Aye W.T. y otros (2) reportan una alta prevalencia de los diferentes tipos de violencia doméstica tanto en mujeres como en hombres casados cuya edad fluctúa entre los 18 a 49 años, encontrando que existe asociación entre la exposición a violencia doméstica y la angustia mental. Guzmán C. y otros (13 concluyen que las mujeres adultas que laboran en un centro de salud de México tienen un elevado riesgo de depresión asociado a violencia de pareja. Garcia MJ. y Matud P. (21 indican que los resultados encontrados son evidencia de que la violencia de pareja y más aún en el psicológico, viene a ser una importante amenaza en la salud mental de las mujeres afectadas. Orrego S. y otros (22 mencionan que es importante tomar en cuenta otros eventos traumáticos como son la violencia interpersonal e intrafamiliar, entre los factores que pueden afectar la salud mental de las personas violentadas. Todos coinciden que es de vital importancia elaborar un modelo de atención o implementar estrategias que desarrollen factores protectores y así evitar o por lo menos, ayuden a disminuir las diferentes formas de violencias tanto a mujeres como a los diversos integrantes del grupo familiar.

Las limitaciones del estudio incluyen que la población solo fue circunscrita a una sola área de la región Arequipa, por lo que estos datos no podrían ser generalizados a toda la región de Arequipa o a otras realidades diferentes. Sin embargo, estos resultados evidencian la problemática de un sector de la población y por tanto debería fomentar al desarrollo de futuros estudios con mayor alcance. En forma similar, la salud mental fue medida a través de un cuestionario para realizar un tamizaje rápido de trastornos psiquiátricos frecuentes, por lo que es posible una tasa elevada de falsos positivos. Futuros estudios deberían incorporar la evaluación psiquiátrica para establecer un mejor diagnóstico de estos trastornos.

CONCLUSIONES

Se concluye que en mujeres víctimas de violencia de pareja y adultos mayores víctimas de violencia familiar, el nivel de riesgo de violencia era mayor en personas de sexo femenino, de menor edad, con menor independencia y capacidad económica, así como con menor grado de instrucción o cuyo estado civil era de conviviente. La salud mental no sería diferente según los diferentes niveles de riesgo de violencia, a pesar de que la prevalencia de posibles trastornos psiquiátricos era de aproximadamente 50%, predominando la ansiedad/depresión y trastornos psicóticos. Es importante trabajar en actividades preventivo promocionales con énfasis en características sociodemográficas consideradas como condiciones de riesgo con la finalidad de planificar estrategias operativas para reducir, concientizar y conseguir cambios de conducta y actitudes relacionados en violencia y en probables riesgos de tener enfermedades en salud mental.

texto em

texto em