Introducción

El Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza fue fundado en 1425 por Alfonso V El Magnánimo respondiendo a la tendencia que aparece en algunas ciudades de crear hospitales generales. Durante la Edad Moderna fue uno de los tres grandes hospitales de la antigua Corona de Aragón. En la Edad Contemporánea, en lo que respecta al Hospital propiamente dicho, no se ha conservado ninguna documentación médica de enfermos comunes hasta 1906. Solamente por analogía se ha podido saber cómo fue la asistencia y conocimientos en los años anterior a esta fecha.1-3

El cuidado también ha sufrido diferentes metamorfosis en este tránsito hacia la contemporaneidad. Los comienzos oficiales de la profesión enfermera en España datan del año 1857 donde la Ley de Instrucción pública denominada Ley Moyano establece las bases para la formación de practicantes y matronas, dejando abierto un espacio para el ejercicio de las prácticas de cuidado en los hospitales. Hasta mediados del siglo XX, la figura de la enfermera estaba representada por religiosas. Ellas eran las que llevaban a cabo los cuidados en los hospitales cubriendo las necesidades básicas de los pacientes en materia de alimentación, higiene y confort. Residían en el centro donde realizaban su trabajo, lo que suponía un buen aprovechamiento de los recursos para la institución que establecía un convenio con las comunidades religiosas. Hasta bien entrados los años 60 del siglo XX durante la etapa franquista, se mantuvo a la mujer española orientada a ser madre y esposa. De esta manera, la creciente necesidad de cuidadoras en los hospitales tuvo que ser cubierta por las mujeres que formaban parte de las congregaciones religiosas.4,5

En lo que respecta al cuidado en el Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, tal y como estable Blasco Solana, el hospital sufrió una transformación de los cuidados a enfermos tras la venida de María Rafols y sus compañeras, un grupo de voluntarias de las que actuaban en los hospitales de Barcelona. Este grupo, constituido más adelante en comunidad religiosa, encontró en el Hospital de Gracia una atención de enfermos francamente deficiente. El enfermero mayor mosén Martin Trayd consideraba que sería mejor reducir la cantidad de mancebos existentes ya que había gran desorden en las salas debido, en parte, al excesivo número de mancebos que había en ellas. Por otro lado, Joseph Barton (guardarropa del hospital), consideraba que gran parte de los enfermeros no paraban en el hospital estando horas y horas fuera de él y desde luego no estudiando la cirugía que debían. El 1 de enero de 1805 María Rafols y sus compañeras se hacen cargo del trabajo asistencial. En un informe presentado por los señores directores del Seminario de San Carlos al Conde de Sástago, regidor del Hospital y que recoge Baquero en su bosquejo histórico del Hospital Real y General Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, se específica: “Gracias a Dios desde la colocación de nuestras hermanas de la Caridad han desaparecido todos estos abusos que en su lugar no se ve otra cosa en las salas manejadas por ellas que puntualidad y amor en la asistencia…”. Gracias a la conservación de dicho documento, se han podido extraer algunas conclusiones sobre los cuidados de enfermería aplicados a principios del siglo XIX.6-8

En el Hospital Real Nuestra Señora de Gracia, se realizó la casi totalidad de la asistencia médica de la ciudad de Zaragoza hasta la implantación de la seguridad social y el funcionamiento del Hospital Miguel Servet fundado en 1955. Durante la primera mitad de siglo XX la asistencia de enfermería, era realizada por las Hermanas de Caridad de Santa Ana y personal adyacente mediante su tarea y ejemplaridad en el cuidado siempre al lado del enfermo.9 Una de las declaraciones de las Hermanas de Caridad de Santa Ana que trabaja con enfermos terminales de SIDA expresó: “Cubrir las necesidades primeras quizá no es tan difícil, pero darles calor humano, calor de vida, compañía y afecto, poder caminar con ellos y compartir esperanza eso es más complicado”.10,11

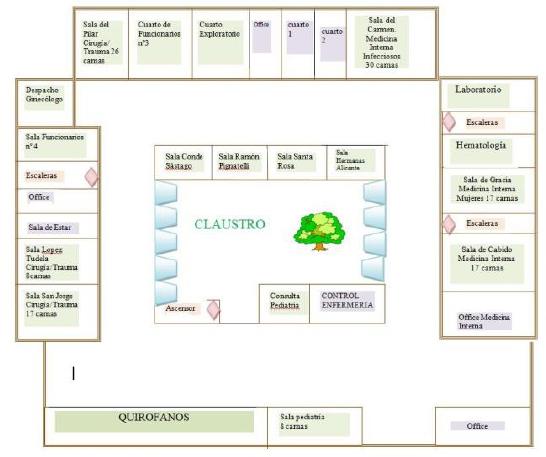

Los cambios políticos y culturales surgidos en la segunda mitad del siglo XX hicieron que el Hospital se fuese adaptando a los acontecimientos. El hospital ha sufrido diferentes remodelaciones. En la actualidad cuenta con ciento cincuenta camas. Dependía de la Diputación Provincial hasta julio de 2000, fecha de la transferencia de la sanidad provincial a la Diputación General de Aragón (DGA). En el presente artículo interesa exponer las condiciones de trabajo y cuidados realizados por las Hermanas de Caridad de Santa Ana en el Hospital Nuestra Señora de Gracia en los años 70, por ello el interés de este trabajo [Imagen 1].

Fuente: https://www.zaragozago.com/monumentos-zaragoza/hospital-provincial-nuestra-senora-gracia/

Imagen 1. Fachada y claustro del Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza (siglo XX).

Metodología

La metodología utilizada en el presente trabajo, se basó en primer lugar, en una búsqueda bibliográfica sobre la historia del Hospital Nuestra Señora de Gracia para conocer el marco en el que se desarrolla el artículo. La búsqueda bibliográfica se realizó en bases de datos tales como Cuiden, Pubmed, entre otras. También, se consultó literatura gris tales como tesis doctorales. Los descriptores utilizados fueron: “Historia de la enfermería”, “María Rafols”, “Hermanas de la Caridad de Santa Ana”, entre otros.12,13

Además, se consultaron archivos de fondos antiguos, así como el manuscrito escrito en soporte papel que contiene unas ordinaciones que dictó Don Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, para el gobierno del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia” siguiendo el mandato de su padre Don Fernando. Dicho manuscrito ingresó en el archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza y en el fondo del Hospital Nuestra Señora de Gracia como resultado de la eficiente labor llevada a cabo por la directora del centro, doña Blanca Ferrer Plou.14

Posteriormente, se ha optado por utilizar metodología cualitativa para conocer las vivencias y la forma de trabajar, de dos hermanas de la Caridad de Santa Ana y dos auxiliares de enfermería que trabajaban en aquella época en el entorno hospitalario. Los criterios de inclusión han sido: tener más de 20 años de experiencia laboral en el mismo centro y pertenecer a la Hermanad de Santa Ana en el caso del personal de enfermería; con el fin de que se describiese el cuidado en aquella época y los cambios acontecidos. A través de la entrevista abierta se ha intentado recopilar la mayor información posible para conocer cómo se trabajaba en la década de los años 70 del siglo XX en el Hospital Real y General Nuestra Señora de Gracia.

En primer lugar, se han realizado entrevistas abiertas individuales, hasta alcanzar el concepto de saturación. Luego, se procedió a analizar todo el material extrayendo las ideas más relevantes. Posteriormente, se ha ordenado y agrupado dicha información en mapas conceptuales, relacionando la información con las necesidades de Virginia Henderson para plasmarlo en el desarrollo del presente trabajo. La información recabada se enmarca a final de la década de los años 70, entre 1976 y 1979.

Resultados

En lo que respecta a la estructura y distribución, el Hospital Nuestra Señora de Gracia en los años 70 del siglo XX, estaba dividido en tres plantas: en la planta baja se encontraba el decanato, urgencias, el ropero, neurología, consultas, la peluquería, radiología, farmacia, el despacho del capellán, seguridad, centralita y la iglesia. La planta primera estaba dividida en diversas zonas y albergaba a pacientes de cirugía, medicina interna y poseía una sala de pediatría [Imagen 2]. Alrededor del claustro había diversas salas que alojaban a enfermos. Además, también se encontraban en una esquina de la planta los quirófanos. No había habitaciones, sino que eran salas con capacidad para una gran cantidad de enfermos.

Elaboración propia, a partir de la información aportada por las profesionales entrevistadas.

Imagen 2. Distribución planta primera del Hospital Nuestra Señora de Gracia (en torno a 1976-1979).

La Sala San José se dedicaba a cirugía y traumatología y contaba con 17 camas sólo para hombres. Al lado se encontraba la Sala López Tudela con 8 camas para cirugía y traumatología. También se encontraba la Sala del Pilar con 26 camas dedicadas a cirugía y traumatología solo para mujeres. Además, había tres cuartos específicos para funcionarios y un cuarto exploratorio. La sala dedicada a medicina interna e infecciosos se llamaba Sala del Carmen y disponía de 30 camas y estaba contigua al laboratorio. La Sala de Gracia estaba dedicada a medicina interna con 17 camas para mujeres. La Sala Cabido tenía 17 camas para medicina interna y también había una sala de pediatría con 8 camas.

Había otras cuatro salas. La de Conde Sástago se dedicaba a atender patologías de ojos y oídos, la de Ramón Pignatelli atendía a pacientes de urología, la de Santa Rosa dedicada a ginecología y la de Hermanas Alicante dedicada a dermatología y patologías de la piel. En esta primera planta, los cuartos 1, 2 y 3 se utilizaban para el personal de la Diputación de Zaragoza. Cada sala tenía un botiquín y un único timbre. El puesto de control estaba en una esquina del claustro. Cuando un paciente llamaba al timbre, sonaba en el control y un profesional acudía.

En la segunda planta se encontraban pacientes presos e infecciosos crónicos y había cuartos exclusivos para el personal funcionario. También se encontraba la comunidad religiosa de las Hermanas de Santa Ana, donde residían y dormían. Según fuentes orales, en los años 1976-1979 había alrededor de 90 hermanas prestando cuidados. Por último, en la tercera planta se encontraba la colchonería y vivía el personal de limpieza.

Con respecto a las técnicas y forma de realizar los cuidados, se ha plasmado la información recogida a través de las entrevistas realizadas enlazándola con las necesidades de Virginia Henderson. Cabe resaltar lo siguiente:

En lo que concierne a la necesidad de respiración, se utilizaba aspiradores de volteo. Si se acababa el agua había que darle la vuelta. Además, las gomas de aspiración se tenían que lavar y desinfectar a la hora de utilizarlas de un paciente a otro.

Sobre la necesidad de alimentación, es importante resaltar que la comida era elaborada por las propias Hermanas de la Caridad de Santa Ana, y no se servía en bandejas individuales. Toda la comida se vertía en ollas y el personal lo iba repartiendo a cada paciente directamente con cazos. Tampoco existían dietas individualizas para cada paciente, y la comida era la misma para todos. Excepto para los funcionarios que si contaban con servicio de bandeja individual.

Con respecto a la necesidad de eliminación, las entrevistadas resaltan que no existían bolsas de grifo de orina, las bolsas eran cerradas. La movilización y mantenimiento de la posición adecuada, se realizaban en función de las necesidades de cada paciente.

Acerca de la necesidad de vestido e higiene, temperatura corporal y mantener la higiene y proteger la piel, los cuidados eran los siguientes: por la mañana se realizaba el aseo y por la tarde se revisaba uno a uno los pacientes. Dentro del aseo se incluía el lavado de la cabeza y se cortaba las uñas. Los sábados era el día indicado para realizar el baño en la bañera. Cada sala contaba con un baño propio para todos los pacientes. Por ejemplo, la sala de Gracia tenía una bañera, tres urinarios y tres lavabos para toda la sala; mientras que la Sala de Cabido tenía una bañera, dos urinarios y dos lavabos. En esa época los termómetros eran de mercurio.

En los cuidados y el trabajo de enfermería con respecto a la necesidad de comunicación, cabe destacar que: cada paciente podía hacer uso del timbre, pero como cada sala tenía un único timbre y el control de enfermería estaba situado en un lateral del claustro, era imposible saber quien había llamado sin desplazarse a la sala y preguntar.

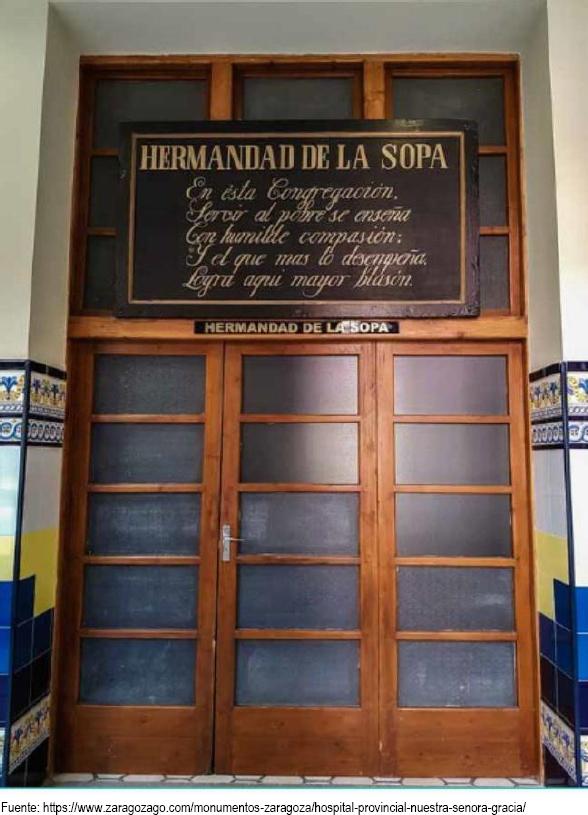

El resto de necesidades: creencias y valores, ocuparse de la propia realidad, actividades recreativas y aprendizaje, las personas entrevistadas destacan que, en la primera planta del Hospital, al lado de la Sala López Tudela había una sala de estar dónde los pacientes podían acudir a ver la televisión gratuitamente e incluso a fumar. También comentan que los llamados “hermanos de la sopa” pasaban por la tarde o a primera hora de la mañana. Ofrecían sopas de pan a los enfermos. Por eso, la capilla San Felipe Neri del Hospital es conocida como la capilla de los Hermanos de la Sopa, y todavía se conserva en la actualidad [Imagen 3].

Fuente: https://www.zaragozago.com/monumentos-zaragoza/hospital-provincial-nuestra-senora-gracia/

Imagen 3. Capilla Hermanos de la Sopa.

Con respecto al trabajo realizado por el personal de Enfermería cabe destacar de aquella época que el material utilizado se hervía en hervidores e incluso se flameaban con alcohol (jeringas, agujas), aunque se empezaban a ver las primeras agujas desechables. Además, los sueros estaban en frascos de cristal.

Cada sala tenía una mesa central y alrededor se situaban las camas separadas por cortinas. Dentro de la sala había una antesala donde se encontraba el botiquín, el despacho médico y el office. Además, había un par de camas para personas a las que se trasladaba si su estado de salud sufría complicaciones.

Conclusiones

Durante las últimas décadas, se ha producido un gran cambio conceptual que ha afectado a la profesión enfermera. Aunque los resultados del trabajo no son extrapolables a la forma de trabajar de otras instituciones de la misma época, gracias a la colaboración y en base a la experiencia profesional y de cuidado de personas que estaban presentes en aquella época se ha podido plasmar en el presente artículo: la distribución y estructura hospitalaria y las formas de cuidado que se realizaban en el Hospital Nuestra Señora de Gracia durante la década de los setenta (1976-1979) del siglo XX.

La evolución de los cuidados junto con el estudio histórico de los mismos en cada cultura y momento histórico nos ayuda a conocer la enfermería como profesión. En el presente estudio se ha llegado a la conclusión de que, los cuidados enfermeros se manifiestan de forma diferente según los valores y cultura en los que se sustentan en cada momento histórico. Aunque se han encontrado similitudes con las formas de cuidado en otros hospitales en la década de los años setenta, no consiguen ser totalmente equiparables a los realizados por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana en el Hospital Nuestra Señora de Gracia en la misma década, principalmente por la percepción de la salud-enfermedad para cada cultura o grupo social.