Introducción

Este trabajo se vincula a la pregunta ¿dónde se ejercen las prácticas de cuidado y se fomentan las competencias de los estudiantes de enfermería en Boyacá? Como parte de la construcción de la historia de la escuela de enfermería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), al tiempo que permite discernir, identificar y describir, donde se desarrollan las competencias profesionales. Recurrir a la memoria e historia de la enfermería en Tunja (Boyacá-Colombia) es la única forma de comprender la particularidad de los cuidados profesionales al interior de la que fue por casi cuarenta años el único programa de formación de profesionales de enfermería en el departamento de Boyacá.

La praxis del profesional de enfermería parte de reconocer que “La praxis es un hacer humano a partir del cual se ve transformado lo humano mismo”;1 esto nos lleva a pensar que, en cada encuentro con la experiencia, los estudiantes elaboran sus memorias sobre lo significativo del aprendizaje, e incluso aquello que desean sea conservado, por lo que se produce la fotografía, como un acto que sugiere un “relato ordenado, encuadrado, interesado producido por alguien que gestiona adecuadamente qué conviene recordar y qué conviene recluir en el olvido”.2

Con el fin de visibilizar estos espacios, de las memorias del aprendizaje, se utiliza un estudio iconológico de fotografías, teniendo en cuenta la importancia de estas para contar historias y relatar momentos.3 El poder de la imagen para expresar las perspectivas e ideologías intrínsecas ocultas en el mensaje visual en su propio contexto (o de los protagonistas) y de quién la observa.4

La fotografía ha sido una fuente rica de análisis en la enfermería, por un lado, se ha buscado en ella reflejos identitarios y de imagen social,5 y por otro, ha conseguido posesionarse como un instrumento para la reflexión y rescate de la subjetividad de los y las cuidadoras.6 Así mismo, en enfermería ha hecho uso de diverso material iconográfico (pintura, escultura, filatelia y fotografía),7 siendo la fotografía un dispositivo polisémico que puede ser por sí mismo una rica fuente de significados, pero también un complemento a otras metodologías de investigación cualitativa especialmente las de tradición oral.8

Específicamente, para enfermería, en la práctica cotidiana la fotografía ha sido parte del reportaje del cuidado a heridas,5 pero también ha venido a describir y presentar los contextos, dinámicas y relaciones que se tejen en los espacios de cuidado,9 aspecto rescatado más allá de la utilidad manifiesta desde el nacimiento de la fotografía médica.10

Metodología

Esta es una investigación con enfoque cualitativo descriptiva, con método iconográfico, cuyo análisis se da a través del método planteado por Panofsky bajo tres momentos: pre iconográfico, iconográfico e iconológico. Se recolectó y organizó una base de datos de imágenes, obtenidas de un archivo histórico existente en la Escuela de enfermería, que se ha creado a través de las donaciones de docentes, alumnos y exalumnos, y que está a cargo del grupo de investigación Exclusiones y Resistencias en el Cuidado de la Salud-GERCUS; así como algunas fotos tomadas de los perfiles personales de redes sociales de estudiantes de enfermería de la UPTC, donde se visibilicen los ámbitos de prácticas de cuidado promovidos por la escuela.

El archivo fotográfico de la escuela de enfermería contó con 310 fotografías en físico y 20 en un archivo magnético; además se recolectaron 30 fotos de la red social Facebook, las cuales fueron cedidas voluntariamente, previa firma de consentimiento. A las 360 fotos se les aplicaron los siguientes criterios de exclusión, con el fin de consolidar la base de datos a analizar, los criterios fueron:

- Fotografías que fueran voluntariamente cedidas por los propietarios o sus custodios.

- Imágenes reales.

- Imágenes en las que se evidencie la presencia de estudiantes en el desarrollo de actividades de prácticas académicas.

- Buena calidad de la fotografía.

La base de datos fotográfica quedó conformada por 20 fotografías. Cada fotografía se analizó pre-iconográfica, iconográfica y finalmente, se analizó el conjunto de fotografías iconológicamente resultando dos categorías soportadas en cuatro unidades temáticas, la primera se denominó prácticas extramurales que se visualizan desde los cuidados colectivos y de la prevención de la enfermedad. Y la otra categoría describe las prácticas intramurales y se relata en el cuidado individual y en la simulación del saber-hacer de enfermería.

Resultados y discusión

Los resultados presentan los tres momentos analíticos propuestos por Panofsky. Dentro del texto, se presentan las imágenes más representativas o dicientes de los elementos descriptivos resultantes en el estudio. Desde el análisis pre-iconográfico podemos decir que las fotografías están compuestas por tres elementos: humanos, espacios (abiertos o cerrados) y simbólicos.

De lo humano hay un mayor peso en presentar mujeres, estudiantes y docentes, los hombres aparecen solamente de las veinte fotografías, en una fotografía como docentes y en cinco fotografías como estudiantes. Lo anterior, demuestra una de las realidades más evidentes y tradicionales en enfermería la cual es la persistencia de lo femenino en la profesión.

Dado que entendemos que la fotografía puede presentarse tanto como una dimensión de la realidad, también podemos entender como presenta códigos deformantes, que dependerán de los intereses de la realidad que se quiere mostrar.4 Por un lado, podemos suponer, como lo cita Abel et al.,11 que, empero la persistente presencia de los varones en enfermería estos han pasado desapercibidos dada “la influencia dominante que el movimiento de enfermería femenina del siglo XIX ha tenido sobre la ideología histórica de la ocupación”. Y por otro, se podría ver un reflejo de lo que ha sucedido, y es el aumento paulatino y lento de la presencia de hombres en la carrera.12

Frente a los espacios, hay un mayor número de fotografías en espacios abiertos o extramurales, esto considerando que existe más facilidad para documentar prácticas en dichos espacios, puesto que en los ámbitos intramurales las personas son un poco más reservadas y no es sencillo tomar una fotografía sin transgredir la privacidad de las personas, además, ciertos espacios exigen unas normas de bioseguridad y consideraciones éticas que también dificultan tener fotografías allí.

Los espacios abiertos por el contrario permiten mayor documentación de los momentos, pues las intervenciones son de carácter educativo, y casi siempre presentan momentos fotografiables, dada su naturaleza dinámica. Aun así, habrá que poner en debate las consideraciones éticas de fotografiar en estos espacios, de la cosificación de la realidad13 y a qué tipo de discursos se vincula el «evento fotográfico».14

Por último, lo simbólico está dado por la presencia de uniformes (blancos, azules e indumentaria propia de salas de cirugía) e instrumentos propicios para espacios de cuidado que sin lugar a duda han representado una fuerza simbólica no solo de la enfermería, sino de la atención en salud y que nos dejan ver qué lugar o espacio corresponde al profesional que porta dicha indumentaria.15,16

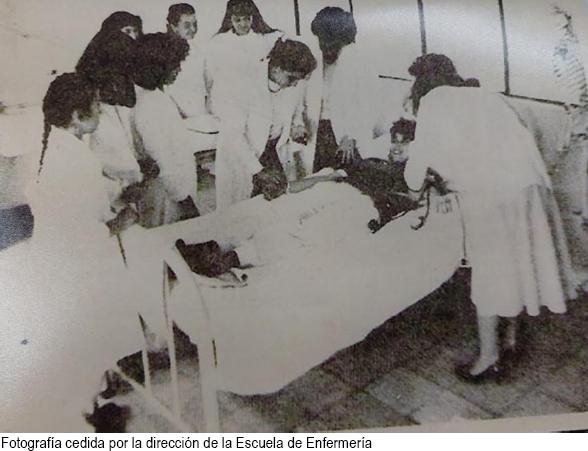

Del análisis iconográfico surgieron dos organizaciones que permiten reconocer distintas características en las imágenes, una de ellas es la organización temporal la cual nos deja hacer comparaciones entre los ámbitos de cuidado antes del 2000 y posterior a este año [Imágenes 1 y 2].

Entre las fotografías antiguas y las modernas se pueden evidenciar leves cambios y ciertas permanencias. Sobre las permanencias podemos decir que el proceso de educación simulada, se sigue dando alrededor de un sujeto de cuidado, la presencia del símbolo de lo blanco, en este caso la bata que enfatiza la protección, pero también la diferenciación entre los profesionales y los sujetos de cuidado. Finalmente, el acompañamiento y mirada vigilante de un personaje que se identifica claramente como el docente.

Frente a los cambios el más evidente es la presencia de los sujetos masculinos; por otro lado, el “objeto” de cuidado pasa de ser un sujeto humano (estudiante) a ser un objeto de simulación para el aprendizaje, estos cambios y permanencias son plenamente identificadas en ámbitos de simulación, pues en prácticas comunitarias los cambios son menos perceptivos. Las imágenes de prácticas hospitalarias antiguas, no fue posible recolectarlas, quizás por la dificultad que implicaba hacer este tipo de documentación, no sólo por los criterios éticos que envuelven la fotografía médica, sino por la indumentaria necesaria para la toma de fotografías antes del año 2000, época en que era necesario tener una cámara, y quizás el costo y el despliegue logístico que eso implicaba reducía la posibilidad de captar los momentos intrahospitalarios.

También se pudo establecer una organización desde el reconocimiento de los personajes y situaciones que narran las imágenes, es decir, aquellas que por cercanía con las investigadoras permitían reconocer las historias y motivos de las fotografías. Para las fotografías que eran desconocidas se buscó a docentes, exalumnos y funcionarios de la escuela de enfermería que pudieran dar información, hablarnos sobre los personajes o sobre las historias, aunque también hay imágenes cuyos datos son desconocidos, pero por su capacidad de contar fueron seleccionadas para el estudio. A continuación, se presenta un fragmento del relato recolectado frente a la fotografía [Imagen 3].

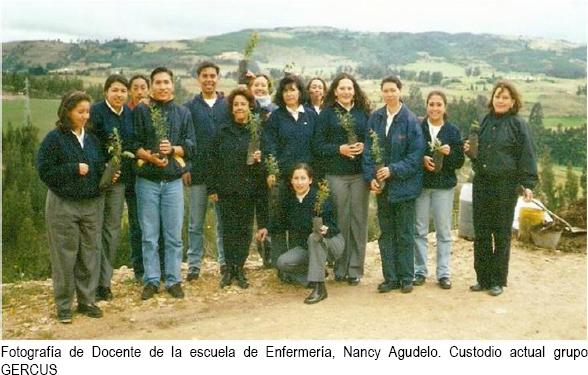

“Jueves 20 de junio de 2019, salida pedagógica con un grupo de 20 estudiantes de enfermería a la laguna y reserva indígena de Guatavita, como práctica en el espacio de formación cuidados alternativos; este espacio buscó en los estudiantes el reconocimiento de las diferentes plantas curativas que hacen parte de la reserva, sus usos para sanar enfermedades y las conexiones que estas tienen con el cuerpo, la fotografía se toma después de haber participado en un ritual que se practica en la única casa que conserva la estructura tradicional de los pueblos indígenas del altiplano Cundiboyacense, como parte del momento de compartir, aprender y comprender nuevas cosmovisiones”.

El análisis iconológico buscó relacionar lo que se veía en las imágenes, lo que nos contaban de ellas y los profundos significados que la imagen guarda. El ejemplo aquí presentado nos deja entrever la importancia que la cultura ancestral tiene en la enseñanza-aprendizaje del cuidado de la salud en la enfermería de la UPTC, pero también la facilidad que tiene la escuela, dado el contexto en el que se inscribe, para tener este tipo de acercamientos, que permiten que los estudiantes reconozcan la cultura y las cosmovisiones como parte esencial de los escenarios de cuidado.

El reflejo de estos espacios abiertos no ha sido ícono del trabajo profesional, pues “Desde sus inicios la enfermería se ha visto marcada de manera categórica por el desempeño de sus funciones en el ambiente hospitalario y al cuidado de los enfermos…”17 Sin embargo, documentar la fotografía de las prácticas de la UPTC nos ha permitido ver la relevancia que adquiere el ámbito de cuidado comunitario, en el que el aprendizaje se da en relación con ambientes que exigen cuidados culturalmente pertinentes y competentes, y sensibilidades frente a las realidades y determinantes sociales de la atención en salud de las comunidades más tradicionales del territorio.

Finalmente, el análisis iconológico buscó desde la comparación constante describir y visibilizar los ámbitos de cuidado en los que la escuela de enfermería ha buscado tener un impacto, para lo cual se establecen dos categorías:

a) Lo extramural. Conocido también como comunitario es uno de los dos ámbitos más reconocidos en enfermería18 dado el impacto y la labor que cumplen los profesionales, sin embargo, hay una no presencia de lo simbólico de la enfermería en este escenario lo que ha impedido atribuirle una fuerza representativa, como sí sucede en el ámbito hospitalario, por ejemplo, el uniforme blanco de enfermería simboliza directamente el trabajo hospitalario.15

Lo extramural se significa desde dos unidades temáticas que la explican y complementan, dadas por: a quiénes se cuidan, es decir la comunidad o colectivos humanos y que tipo de acciones se hace, en este estudio el énfasis está en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

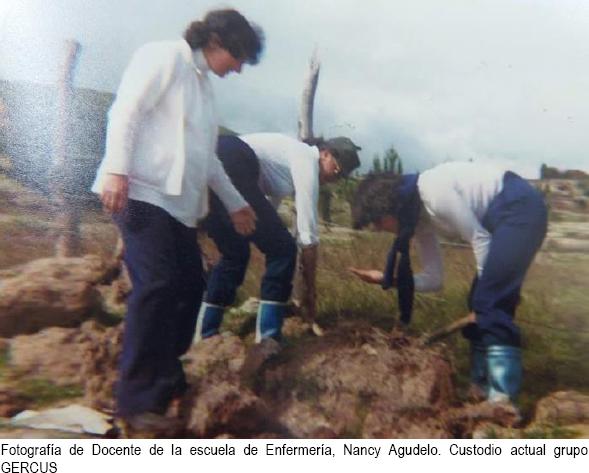

Las comunidades son colectivos que en las fotografías están mayoritariamente representadas por niños y niñas y por adultos mayores. Además, existen otras fotografías que permiten ver quienes ejercen procesos de autoridad o son representativos de las comunidades en que se cuida. Las fotografías son de dos tipos: preparadas y espontáneas, las primeras son compuestas por sujetos que representan una comunidad e incluso por los cuidadores que quieren establecer un recuerdo del ámbito donde se realizan los ejercicios de cuidado y las segundas obedecen más a los momentos en los que se realiza una acción específica, por ejemplo, lavado de manos, limpieza, charla en mesa redonda, etc. Finalmente llama la atención del ejercicio de cuidado que explícitamente se hace para la salud del planeta, que se reconoce en fotos donde las actividades están relacionadas con la siembra y el contacto con naturaleza, elemento que nos deja ver cómo para la UPTC el cuidado se amplía a la tierra como parte de la salud y la vida de las poblaciones19 [Imágenes 4 y 5].

Las prácticas extramurales en su mayoría se realizan en espacios abiertos que permiten reuniones grupales. Las prácticas en salud de los estudiantes de enfermería de la UPTC se caracterizan por acercarse a la comunidad, pues está representada a través de imágenes que evidencian la ruptura de la lógica jerárquica entre personal de salud y sujetos de cuidado, favoreciendo el reconocimiento.20 Esto es claro en las maneras en que se disponen los escenarios, mesas redondas, o en rondas en los que todos comparten una misma posición, e incluso el uniforme es menos disruptivo. Así mismo, el espacio de cercanía, pues el profesional va a la gente, se denota en fotografías en las que los escenarios son casas, colegios, veredas que descentralizan y reemplazan el centro de salud como el sitio para el cuidado.

El principal objetivo de las intervenciones que se realizan a nivel extramural, ya sea por medio de charlas educativas, demostraciones o el uso de material gráfico, es el de promocionar salud y prevenir la enfermedad, así se hacen evidentes acciones que representan: la nutrición, la desparasitación, hábitos de higiene, anticoncepción, la salud ocupacional, las visitas domiciliarias, e incluso la movilización social para la sensibilización de temas de política pública [Imagen 6 y 7].

Es claro que el énfasis del cuidado extramural de la enfermería en la UPTC está en los procesos de compartir, de garantizar cercanía y de procurar el cuidado en los ámbitos en los que se desarrollan las personas. Al tiempo que se evidencia que las prácticas extramurales significan para los estudiantes momentos de plenitud, tranquilidad y ruptura de la rigurosidad de la cotidianidad del aprendizaje, esto lo señalan las fotos de rostros casi siempre sonrientes o con gestos espontáneos. De este modo, la UPTC ha posicionado simbólicamente a la enfermería comunitaria desde elementos como: el uso de uniforme en tonos azules y grises, -diferentes al blanco- los morrales, el material didáctico y educativo elaborado por los mismos estudiantes, la decoración y adecuación de los espacios para hacerlos festivos o romper la monotonía de estos. Estos símbolos empiezan a ser reconocidos en las comunidades, quienes cuando se acercan a las reuniones y se encuentran con ellos reconocen que la universidad está haciendo intervenciones en salud.

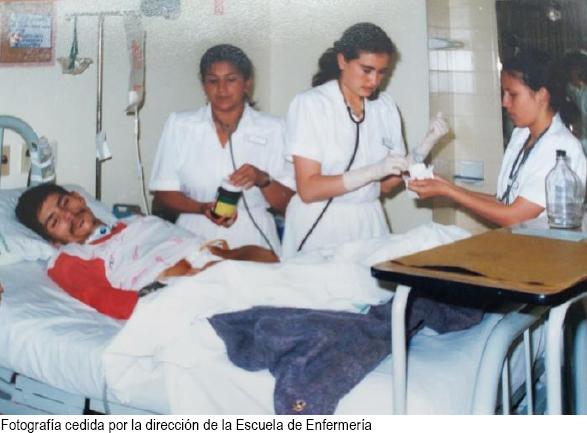

b) Lo intramural. También se conoce como intrahospitalario, allí se dice que el cuidado que ofrece el profesional de enfermería se centra en la persona y su interacción con el entorno, el objetivo del profesional debe ser esencialmente para el beneficio de la persona, hecho que conlleva a que su trabajo sea centrado en ella y su familia con la esperanza de que esto impacte en la comunidad. Existe una innumerable lista de acciones de cuidado que desempeña el profesional en este ámbito, al igual que en ámbito extramural atraviesan por procesos educativos de cercanía y acompañamiento.21

Como se mencionó en el apartado anterior, el ámbito clínico esta menos documentado fotográficamente debido a diferentes aspectos, uno de ellos relacionado con el uso de cámaras fotográficas en el hospital, en las fotos más antiguas, y por otro lado, por las reglamentaciones frente al manejo de la imagen e intimidad del paciente.10 Por lo anterior, la mayoría de las fotografías del ámbito clínico se presentan en espacios de simulación; por lo tanto, estas imágenes nos permiten un análisis más del carácter simbólico del espacio y en menor medida frente a las intervenciones de cuidado directo.

En el cuidado intrahospitalario es evidente el peso de lo simbólico, lo que aparentemente resulta atractivo para el registro fotográfico de los estudiantes, es la indumentaria propia de este ambiente, esta adquiere relevancia para el recuerdo, especialmente aquella que se relaciona a ámbitos hospitalarios de mayor protección, donde el gorro, el tapabocas, las gafas, polainas y bata antifluido resultan ser las protagonistas. Así, las salas de cirugía y salas de partos tanto en espacios hospitalarios reales como recreados son los más fotografiados [Imágenes 8 y 9].

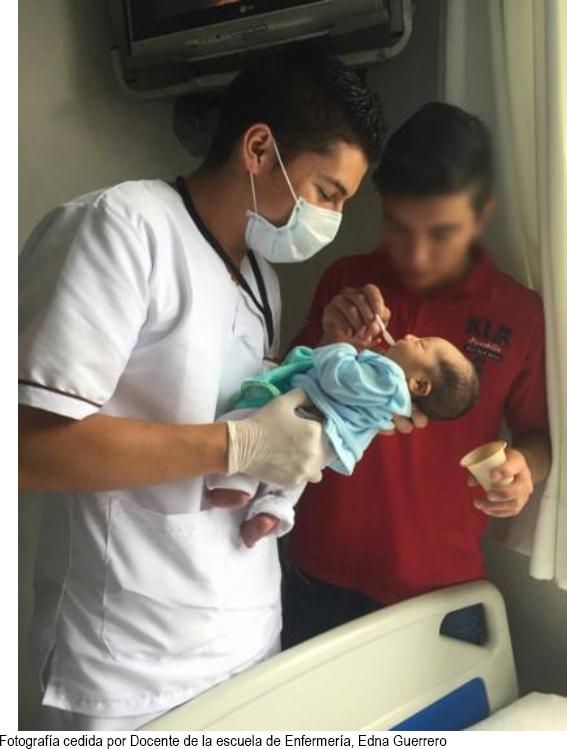

Por otro lado, la figura del docente que observa, modela y supervisa se hace más evidente en este ámbito. Entre las actividades más retratadas están la de toma de signos vitales y venopunción, quizás por ser estas las menos invasivas, pero al tiempo, innegablemente, las más representativas [Imagen 10].

En las fotografías en espacios intramurales, aunque hoy más restringidas continúan siendo una fuente rica para describir realidades encubiertas que fácilmente pasan desapercibidas, así el énfasis fotográfico de los estudiantes ante la indumentaria más simbólica de lo hospitalario, también nos señala un mensaje de apropiación de espacios en los que se sienten identificados, plenamente diferenciados de otros, pese a que se oculta incluso su fisionomía personal. Así, las técnicas, los espacios, los rostros, los instrumentos permiten dimensionar una fisonomía médica que identifica socialmente.22

Es clara la ruptura que existe de la fotografía médica o en salud de otrora a la de la actualidad, mientras antes se documentaba el cuerpo, la enfermedad, el dolor, el cuidado, la curación, hoy se centra más en el retrato del personal de salud y su indumentaria, quedando escondidos los espacios, las prácticas y los sujetos de cuidado. Igualmente, si bien antes abundaban los retratos de médicos y enfermeras(os) “importantes” hoy hay un sinnúmero de anónimos que gracias a los símbolos que persisten en el tiempo, se denotan como pertenecientes a este campo de conocimiento.

La normatividad e institucionalidad en salud ha cambiado, documentar fotográficamente es cada vez más complejo en los espacios intramurales, pese a que aún los usuarios tienen una actitud positiva a ser fotografiados,23 sin embargo, la conocida fotografía médica que debería documentar el actuar profesional sobre el padecimiento, aparece en escasas ocasiones para documentar el cuidado, reduciendo así su potencial para la investigación y el trabajo en salud.24 La siguiente fotografía es un ejemplo, de este tipo de documentación, acompañada de la descripción entregada por el autor [Imagen 11].

“Un estudiante de enfermería que realiza práctica del espacio de formación Mujer y recién nacido, se encuentra dando educación acerca de cómo dar el sucedáneo a un recién, en la cara del estudiante se demuestra la felicidad que causa en él el contacto con esta nueva criatura y la satisfacción de poder ayudar a un padre primerizo a aprender una parte de lo que será el cuidado de su hijo, esto se desarrolla en el interior de un hospital en el servicio de ginecoobstetricia.”

Conclusiones

Las fotografías que se recolectaron en este trabajo cuentan parte de la historia de enfermería en la UPTC, por medio de sus protagonistas y los sucesos que ellos en su momento, consideraron importante retratarlos ya sea por un valor emocional, académico o social. A partir de las historias que nos cuentan las fotografías, fue evidente que resulta importante retratar experiencias en el ámbito extramural donde la libertad para el registro es un coadyuvante, al tiempo que permite documentar el actuar de la profesión en espacios que carecen aun de potencial simbólico de la presencia del profesional de enfermería.

En el ámbito intramural, que por sí solo genera una alta representatividad simbólica profesional, la fotografía está más centrada en retratar la identidad profesional y la apropiación del espacio, que en documentar el cuidado; esto quizás relacionado con los protocolos y normatividad de las instituciones, las cuales limitan la libertad para documentar el cuidado y los sujetos de cuidado a través de la fotografía.

De igual manera en el análisis se evidencia cómo a pesar del paso de los años y la evolución que ha tenido la profesión, se mantienen algunos aspectos simbólicos intactos como lo son: los uniformes blancos e impecables para el desempeño de las actividades en el área intramural, los ambientes blancos, y en la simulación se evidencian implementos como: tensiómetro, gorro y bata quirúrgica, los cuales son retratados como evidencia de estar realizando actividades propias de la enfermería; en lo extramural toma protagonismo el uniforme de color oscuro y cómodo, los morrales grandes y las ayudas visuales para impartir educación o brindar información, así como la cercanía, la no jerarquía y la capacidad del profesional de adaptarse a los lugares de los colectivos de cuidado.