1. La osteoporosis y las fracturas vertebrales están asociadas con la actividad de la enfermedad, los niveles bajos de vitamina D y el daño radiográfico en columna, en pacientes con espondiloartritis axial

Romera López C1, Fernández Carballido C2, García Moreno MA2, Pedraz T2

1 Servicio de Reumatología. Hospital Vinalopó. Elche (Alicante); 2 Servicio de Reumatología. Hospital General Universitario de Elda (Alicante)

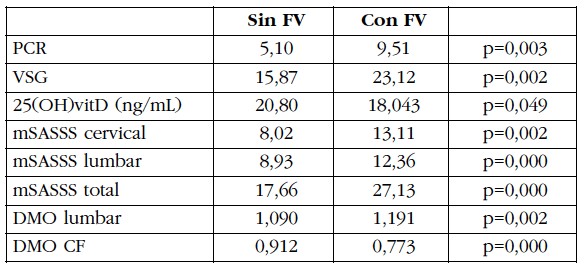

Antecedentes: La osteoporosis (OP) y las fracturas vertebrales (FV) son comorbilidades de la espondiloartritis axial (EspAx). Evaluamos la relación entre actividad de la enfermedad y daño radiográfico, densidad mineral ósea (DMO), niveles de 25(OH)vitamina D, y FV en pacientes con EspAx.

Métodos: Estudio transversal. Variables actividad: Bath AS Disease Activity Index (BASDAI), VSG, PCR, ASAS-endorsed disease activity scores (ASDAS). Dual x-ray absorptiometry (DXA) lumbar y cuello femoral (CF). Valoración de FV con método semicuantitativo (Genant) en radiografías toracolumbares. Análisis bivariante para averiguar asociaciones con la presencia de OP y/o FV. Tras ello, modelos de regresión logística binaria y múltiple. SPSS (v23). Valor de p significativo: <0,05.

Resultados: 206 pacientes (62 mujeres/144 varones). Valores medios: edad 51,7±14,1; actividad (BASDAI 3,6±2,2; ASDAS-PCR 2,2±0,95; ASDAS-VSG 2,5±0,99, PCR 4,97±8,97mg/L; VSG 18,2±14,8 mm; BASFI 3,3±2,78); daño radiográfico ((mSASSS) 20,46±19,14); 25OHvitD 19,83±9,25 ng/mL.

85,7% presentaba déficit de vitamina D. Baja DMO lumbar detectada en 25,7% (Z-score) y 28,9% (T-score) de los pacientes; y baja DMO CF en 45,2%(Z)/28,9%(T). OP lumbar en 3,2%(Z)/6,9%(T); y OP CF en 9,1%(Z)/13,4%(T). 34% presentó FV.

Análisis bivariante: VSG, ASDAS-VSG, edad, sexo masculino, bajos niveles de 25(OH)vitD y el mSASSS fueron asociados a la baja DMO. Los multivariantes confirmaron asociación entre actividad (ASDAS-VSG) [OR 3,32 (IC 2,35–4,55) p=0,016], 25(OH)vitD [OR 0,95 (IC95 0,86–0,98) p=0,029] y baja DMO de cadera (Z-score). Se confirmó asociación entre PCR [OR 2,34 (IC95 1,10-4,98) p=0,027], daño radiográfico [mSASS lumbar OR 1,06 (IC95 1,03-1,10) p=0,001], DMO lumbar elevada [OR 296 (IC95 5,07-12258) p=0,006] y baja DMO CF [OR 0,11 (IC95 0,03-0,12) p=0,000] y las FV.

Conclusiones: En pacientes con EspAx, la baja DMO se asocia con la actividad y el déficit de vitamina D. La presencia de FV está asociada con la PCR y la baja DMO de CF (p=0,001). El daño radiográfico aumenta “falsamente” la DMO lumbar, pero está asociado con la presencia de fracturas.

2. El riesgo de fracturas osteoporóticas posteriores (FOP) está disminuido en pacientes que experimentan una fractura mientras están tratados con denosumab (DMab): resultados de los estudios FREEDOM y extensión (Ext) del FREEDOM

Muñoz Torres M1, Kendler DL2, Chines A3, Brandi ML4, Papapoulos S5, Lewiecki EM6, Reginster JY7, Roux C8, Wang A3, Bone HG9

1 Hospital Universitario Campus de la Salud. Granada; 2 University of British Columbia. Vancouver (Canadá); 3 Amgen Inc. Thousand Oaks (Estados Unidos); 4 University of Florence (Italia); 5 Leiden University Medical Center. Leiden (Países Bajos); 6 New Mexico Clinical Research & Osteoporosis Center. Albuquerque (Estados Unidos); 7 University of Liège (Bélgica); 8 Paris Descartes University (Francia); 9 Michigan Bone and Mineral Clinic. Detroit (Estados Unidos)

Objetivo: Aunque el tratamiento para la osteoporosis disminuye el riesgo de fractura, las fracturas pueden ocurrir mientras se sigue cualquier tratamiento actual y no representan necesariamente un fallo del tratamiento. Es por tanto de interés evaluar si los pacientes que presentan fracturas estando con DMAb (FREEDOM y Ext FREEDOM) experimentan un riesgo menor de FOP mientras continúan con la terapia que aquellos con placebo (pbo) que se han fracturado.

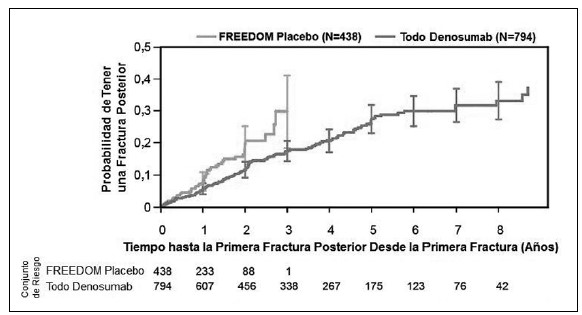

Métodos: Durante el FREEDOM, mujeres postmenopáusicas con osteoporosis fueron aleatorizadas a pbo o DMAb durante 3 años. Durante la Ext a 7 años, todas las participantes fueron asignadas para recibir DMAb. En este análisis, presentamos las FOP (vertebrales o no vertebrales nuevas) en sujetos que recibieron ≥2 dosis de DMAb durante FREEDOM o la Ext, tenían una fractura osteoporótica durante el tratamiento, y continuaron tratamiento post-fractura, comparado con FOP en los sujetos pbo del FREEDOM. Estas FOP fueron analizadas como eventos recurrentes usando el modelo estratificado Cox con la estimación robusta de la varianza ajustando por fractura previa.

Resultados: Durante FREEDOM, 438 sujetos pbo y 272 DMAb tuvieron una fractura osteoporótica (edad media en la primera fractura durante el estudio: 74,1 y 74,5 años, respectivamente). De estos, hubo 54 (12,3%) y 24 (8,8%) sujetos que tuvieron ≥1 FOP en los grupos pbo y DMAb, respectivamente. La incidencia ajustada de sujetos por 100 pacientes-año fue inferior para DMAb (6,7) vs. pbo (10,1). Combinando todos los sujetos con DMAb del FREEDOM y la Ext hasta 10 años, 794 (13,7%) sujetos tuvieron una fractura osteoporótica mientras estaban con DMAb (edad media en la primera fractura durante el estudio: 76,5 años). De estos, ≥1 FOP ocurrieron en 144 (18,1%) sujetos, con una incidencia ajustada de sujetos de 5,8 por 100 pacientes-año, similar a la FREEDOM DMAb (6,7 por 100 pacientes-año). Entre los sujetos con ≥1 FOP, el 90% tuvieron sólo 1, y la fractura vertebral fue la más frecuente. El riesgo de tener FOP en el estudio fue inferior en todos los sujetos DMAb comparado con sujetos pbo (HR 0,60 [IC95%: 0,43–0,81]; p=0,0012; Figura).

Conclusiones: El riesgo de una segunda fractura con tratamiento continuo con DMAb permanece inferior que con pbo, sugiriendo por tanto que una fractura sufrida mientras se está tratado con DMAb no es necesariamente indicativa de un fallo del tratamiento, y la continuación del tratamiento debe ser considerada.

Figura. Tiempo hasta la primera fractura osteoporótica posterior entre los sujetos con placebo y denosumab que tuvieron una fractura osteoporótica en el FREEDOM y la Extensión del FREEDOM

N=Número de sujetos que recibieron ≥2 dosis de DMab, tenían una fractura osteoporótica durante el tratamiento, y continuaron DMab postfractura. Excluye fracturas tras el cese de tratamiento; el siguimiento fue censurado al final del tratamiento o final del estudio, lo que ocurriese antes.

3. Estudio de la microarquitectura ósea y densidad mineral ósea en pacientes con acromegalia

Pérez-Olivares Martín L, Calatayud Gutiérrez M, Librizzi MS, Mediero Benítez M, Serraclara Plá A, Hawkins Carranza F, Martínez Díaz-Guerra G

Servicio de Endocrinología. Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid

Introducción: Los pacientes con acromegalia presentan mayor incidencia de fracturas vertebrales (FV) no predecible por la densidad mineral ósea (DMO). La hormona del crecimiento promueve una acción diferencial sobre el hueso, aumentando la densidad cortical y alterando la microarquitectura ósea (MO) a nivel trabecular lo que podría justificar una mayor fragilidad. En este sentido, estudios previos han demostrado una microestructura trabecular ósea (TBS) disminuida en estos pacientes.

Objetivos: Evaluar la capacidad del TBS como índice de valoración de la MO, así como su relación con diferentes variables clínicas que podrían asociarse a una alteración de la calidad del hueso en pacientes con acromegalia.

Material y métodos: Estudio retrospectivo caso-control en pacientes con acromegalia, en seguimiento en nuestro servicio, comparados con un grupo control del que se disponían valores de DMO lumbar derivados de densitometría (DXA, Hologic QDR-4500) y TBS (Med-Imaps, Swiss) realizadas entre 2016 y 2017.

Resultados: Se incluyeron 15 pacientes (53,3% mujeres) con acromegalia con media de edad 43,60±16,38 años, cumpliendo el 100% criterios de control de la enfermedad, y 117 controles (49,5% mujeres) con media de edad 50,73±20,95 años. La media del TBS en el grupo con acromegalia resultó menor (1,28±0,15 vs. 1,35±0,17, P=0,096) pese a una mayor DMO lumbar: Z-score (0,77±1,75 vs. -0,2±1,45, P=0,028), T-score (-0,43±1,66 vs. -0,91±1,34, P=0,287) y DMO (1,02±0,19 vs. 0,97±0,15gr/cm², P=0,348). Se observó una tendencia a una MO más degradada en: mujeres que en hombres (75% vs. 25%; P=0,40), en los pacientes con enfermedad activa tras cirugía frente a aquellos curados (77,8% vs. 40%; P=0,364) y en los que habían recibido tratamiento con radioterapia (86,33% vs. 44,44%, P=0,307).

Conclusiones: Los pacientes con acromegalia presentan una TBS más degradada y DMO lumbar mayor. El sexo femenino, los pacientes con enfermedad activa tras cirugía y los tratados con radioterapia parecen presentar peores resultados de TBS. Se precisan estudios que evalúen la presencia de FV y su correlación con el TBS para considerar esta técnica como herramienta útil para valorar el riesgo de fractura en esta población.

4. ¿Disminuye la incidencia de la fractura de cadera? Datos de la evolución de la incidencia de la fractura de cadera en los últimos 17 años en Alcorcón

Mazzucchelli R1, Crespí N2, Pérez Fernández E3, Pérez Hopkins J4, García Vadillo A5, Rodríguez Caravaca G6, Gil de Miguel A6, Carmona L7

1 Servicio de Reumatología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid); 2 Centro de Salud de La Rivota. Alcorcón (Madrid); 3 Unidad de Investigación. Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid); 4 Centro de Salud Villaviciosa de Odón (Madrid); 5 Servicio de Reumatología. Hospital Universitario La Princesa. Madrid; 6 Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid; 7 Instituto de la Salud Musculoesquelética (INMUSC)

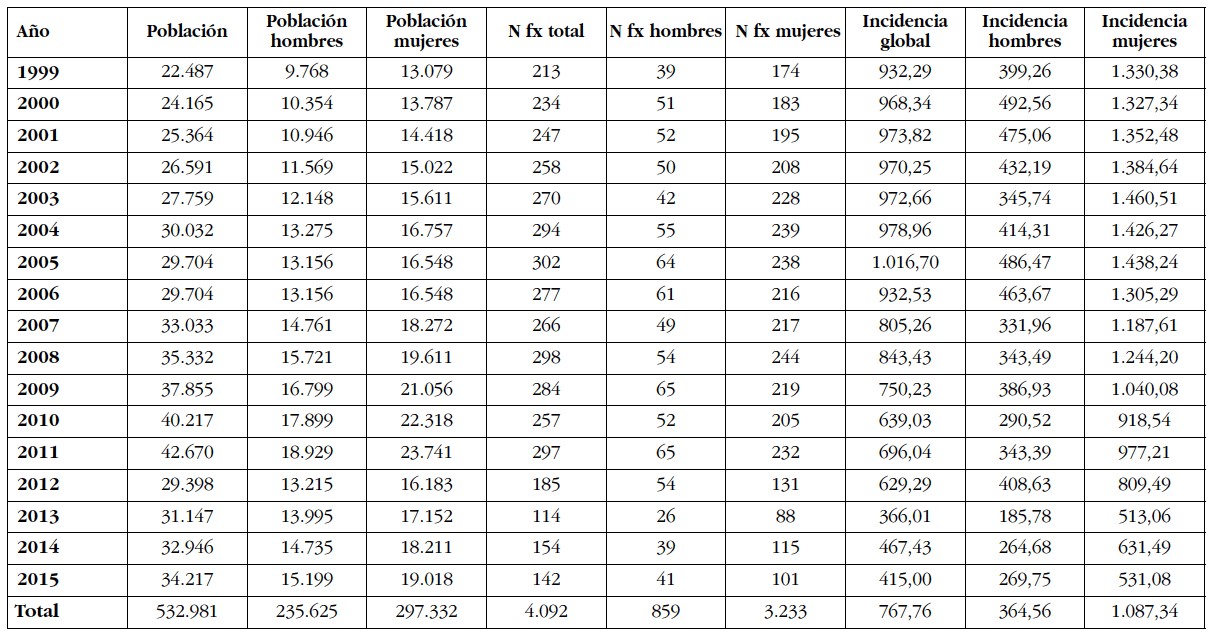

Objetivo: Conocer la incidencia y tendencia de la fractura de cadera por fragilidad durante los últimos 17 años el área de influencia de nuestro hospital.

Material y métodos: Estudio observacional, de 1 solo centro, basado en la explotación de la base de datos administrativa (CMBD) que recoge los ingresos hospitalarios desde 1/1/1999 hasta 31/12/2015. Se han identificado las fracturas a través de la presencia de CIE-9 820.0 hasta 820.29 como diagnóstico primario. Solo se seleccionaron aquellas que el paciente fuera de 65 o más años de edad. Se excluyeron fracturas patológicas. Se calcularon las tasas de incidencia de fractura de cadera en individuos ≥65 años/100.000 hab/año, por sexo y por grupos de edad. Para el cálculo de esta tasa se utilizó el censo poblacional emitido por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Se ha analizado la evolución temporal de estas tasas mediante modelos de regresión de Poisson y binomial negativa.

Resultados: Durante los 17 años incluidos en el periodo de análisis ingresaron 4.415 pacientes con diagnóstico de fractura de cadera. 234 fueron excluidos por ser menores de 65 años, 62 por presentar una fractura patológica no osteoporótica y 27 por haberse producido a consecuencia de un accidente de tráfico. De las 4.092 fracturas incluidas en el estudio, 3.233 fueron en mujeres y 859 en varones (ratio M:V de 3,76). La tasa de incidencia de fractura de cadera global fue de 767,76/100.000 hab/año, 364,56 en varones y 1.087,34 en mujeres. Las tasas en cada uno de los años incluidos fueron las siguientes (Tabla).

El cociente de incidencias ajustado por los modelos de regresión indica una reducción anual global de 5,3% anual (IC95%=3,6; 6,99). En los modelos por sexos, se tiene una reducción del 3,5% (IC95% 1,92-5,06) en varones y del 5,6% (IC 95%3,7-7,56) en mujeres.

5. Estimación de la incidencia de fractura osteoporótica en Cataluña

Gómez Vaquero C1,2, Valencia L1,2, Nolla JM1,2, Boquet D1,3, Martínez Pardo S1,4, Mihaylov Grigorov M1,4, Lafont A1,5, Segalés N1,5, Roig Vilaseca D1,6, Cerdà D1,6, Casado E1,7, Oncins X1,7, Sallés M1,8, Mínguez S1,8, García Mira Y1,9, Holgado S1,9, López Louzao A10, Pitarch C1,10, Castellanos Moreira R1,11, Florez H1,11, Tebé C12

1 Grupo de estudio OsCat de la Societat Catalana de Reumatologia; 2 Servicio de Reumatología. Hospital Universitari de Bellvitge; 3 Servicio de Reumatología, Hospital Universitari Arnau de Vilanova; 4 Servicio de Reumatología. Hospital Universitari Mútua Terrassa; 5 Servicio de Reumatología. Hospital de Mataró; 6 Servicio de Reumatología. Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi; 7 Servicio de Reumatología y Traumatología. Parc Taulí Hospital Universitari; 8 Servicio de Reumatología. Hospital Sant Joan de Déu de Manresa; 9 Servicio de Reumatología. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol; 10 Servicios de Reumatología y Traumatología. Hospital de l’Esperit Sant; 11 Servicio de Reumatología. Hospital Clínic de Barcelona; 12 Servicio de Asesoría en Estadística. Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge-IDIBELL

Introducción: Cuantificar la incidencia de fractura total, osteoporótica y traumática en pacientes mayores de 50 años. Describir su distribución por localización de la fractura, sexo y edad.

Métodos: Durante la semana del 30 de mayo al 5 de junio de 2016, los investigadores de 10 servicios de Reumatología con una población de referencia de 3.550.000 habitantes (más del 50% de la población catalana) revisaron los informes de alta de los pacientes atendidos en la sección de Traumatología del Servicio de Urgencias para identificar todas las fracturas diagnosticadas en pacientes de edad igual o superior a 50 años. Las fracturas se clasificaron en osteoporóticas o traumáticas según criterios consensuados previamente. Para validar la extrapolación de los datos a 1 año, en uno de los centros, el Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), se realizó la recogida de datos desde el 1/12/2015 al 30/11/2016. Se calcularon las tasas de incidencia y los intervalos de confianza del 95% (IC95%).

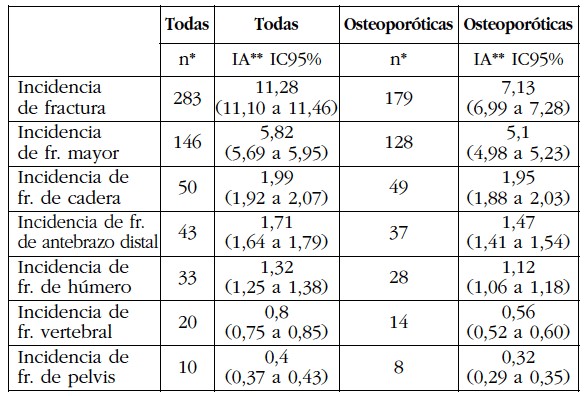

Resultados: En total se registraron 283 fracturas de un número igual de pacientes. Un 70% eran mujeres y la edad media era de 72 años. La incidencia de fractura total fue de 11,28 por 1.000 personas/año (pa) [IC95%: 11,10 a 11,46], siendo la incidencia de fracturas osteoporóticas de 7,13 por 1.000 pa [IC95% 6,99 a 7,28]. Las estimaciones de incidencia de fractura realizadas con datos del HUB coincidieron con las de Cataluña (incidencia de fractura total: 12,3 por 1.000 pa [IC95%: 11,53 a 13,12]).

*Número de fracturas registradas en 1 semana;**Incidencia acumulada estimada por 1.000 personas/año.

La fractura osteoporótica más común en mujeres y hombres fue la de cadera (2,82 por 1.000 pa [IC95% 2,69 a 2,95] en mujeres y 1,06 por 1.000 pa [IC95% 0,98 a 1,14] en hombres). Todas las tasas de fracturas por fragilidad aumentaron con la edad, siendo mayores en las mujeres. En cambio las fracturas traumáticas no aumentaron con la edad ni apenas mostraron diferencias por sexo.

Conclusiones: Los resultados del estudio proporcionan por primera vez estimaciones para España de la incidencia de fractura osteoporótica por localización y grupos de edad y sexo. Las estimaciones de incidencia de fracturas totales coinciden con las publicadas previamente. La información proporcionada puede ser de gran utilidad para la planificación de los recursos sanitarios para la prevención secundaria de la fractura osteoporótica.

6. Incidencia de fracturas clínicas en una cohorte de artritis de inicio

González G, García S, Aguado P, Nuño L, Peiteado D, Villalva A, Balsa A

Servicio de Reumatología del Hospital Universitario La Paz. Madrid

Introducción: Los pacientes con artritis reumatoide establecida (AR) tienen un mayor riesgo de fractura y hay una clara relación entre la edad y la incidencia de fractura. Existen pocos datos en pacientes con artritis de inicio.

Objetivo: Estudiar la incidencia de fracturas clínicas vertebrales y no vertebrales en una cohorte de pacientes con artritis de inicio en un periodo de 5 años de seguimiento y determinar si existe asociación con factores clínicos y del metabolismo óseo.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional retrospectivo mediante revisión de historia clínica electrónica y pruebas de imagen de los pacientes derivados de manera consecutiva y en la visita basal, desde la Consulta de Artritis de Inicio a nuestra consulta de Osteoporosis Inflamatoria entre los años 2009 y 2010.

Resultados: De 119 pacientes derivados 85 fueron AR de inicio. El 88,6% eran mujeres con una edad media de 48,2±14 años. Un 17,3% presentaba diagnóstico de osteoporosis (OP) frente a 49,9% de osteopenia y un 33,3% tenía estudio densitométrico dentro de la normalidad. El 24,7% eran fumadores, 66% había recibido tratamiento con corticoides a dosis >/= a 5 mg durante un tiempo mayor a 3 meses, y el 95,2% tenían déficit moderado de vitamina D que había precisado suplementación. 3 pacientes no completaron el seguimiento (1 fallecimiento y 2 pérdidas de seguimiento). Se observó incidencia fractuaria en 3 pacientes (3,5%) (IC 95% 0,7%-10%). El 100% de las nuevas fracturas fueron vertebrales, con un tiempo medio de aparición respecto a la visita basal de 7±3 meses. En el análisis por subgrupos, se objetivó una población de edad avanzada (edad media de 78±3 años) en el grupo de pacientes que presentaron fractura durante la evolución, con un valor medio de FRAX para cadera de 4,8% En este grupo, el 100% tenía diagnóstico de osteoporosis, y todos ellos habían iniciado tratamiento antirresortivo. El análisis estadístico no mostró asociación significativa entre la aparición de nueva fractura y las variables basales clínicas.

Conclusiones: En nuestra cohorte de AR de inicio se observó una incidencia de fractura clínica de 3,5%. La corrección precoz de las alteraciones metabólicas detectadas (como la hipovitaminosis D) así como el diagnóstico precoz y el control estrecho de la actividad inflamatoria pueden haber influido en el número bajo de fracturas clínicas observadas. La aparición de nuevas fracturas tuvo lugar en pacientes de edad avanzada.

7. Primer año de consulta monográfica de fractura osteoporótica en el área sanitaria de Ferrol. Datos demográficos y clínicos

Correa B1, Hernández A1, Vázquez J1, Silva L1, Guerra JL1, Tellado R2

1 Servicio Reumatología; 2 Soporte Informático. Complexo Hospitalario Universitario Ferrol (La Coruña)

Introducción: La fractura por fragilidad aumenta significativamente el riesgo de nuevas fracturas. Las estrategias de prevención de las sucesivas fracturas son cruciales.

Objetivo: Analizar las características demográficas y clínicas de los pacientes valorados en la consulta de fractura osteoporótica de nuestra Área Sanitaria durante un año.

Material y métodos: Se analizaron los pacientes valorados por fractura por fragilidad. Se recogieron: servicio de procedencia, localización de la fractura, edad, sexo, factores de riesgo, densitometría ósea previa y actual y tratamientos previos.

Resultados: Se valoraron 236 pacientes, 90,6% mujeres. Edad media 73 años. Procedentes de Traumatología 69%; Reumatología 16%; Atención Primaria 6%; otros 9%.

El 41% de las fracturas fueron vertebrales, 31% de radio, 16% de cadera, 9% de húmero y 3% de otras localizaciones. Factores de riesgo relevantes: fractura previa 15%, menopausia precoz 10,17%; nefropatía/hepatopatía crónica 9,32%, corticoterapia 6,78%, antecedentes familiares de fractura 6,78%, inhibidores de aromatasa 4,66%.

DXA previa: realizada en 32% (osteoporosis 54%; osteopenia 34%; normal 12%).

DXA en el momento de la fractura: osteoporosis 53%; osteopenia 36%; normal 11%.

Tratamiento previo a la fractura: sin tratamiento o solamente con calcio/vitamina D 82%; antirresortivos 17%. Pacientes con DXA previa en rango de osteoporosis: sin tratamiento o calcio/vitamina D 54%; antirresortivos 46%. Pacientes con fractura previa: sin tratamiento o calcio/vitamina D 65%; antirresortivos 35%.

Conclusiones: La identificación de fracturas fue inferior al total anual esperado, por lo que debe mejorar la captación. Solo un 32% de los pacientes fracturados tenían densitometría previa y, de aquellos con osteoporosis, recibían antirresortivos menos de la mitad, si bien también se fracturaron pacientes con osteopenia y masa ósea normal por lo que es preciso valorar otros factores de riesgo. Un 65% de los pacientes con fractura previa no recibía tratamiento o solo calcio/vitamina D, de ahí la importancia de esta consulta para la prevención secundaria.

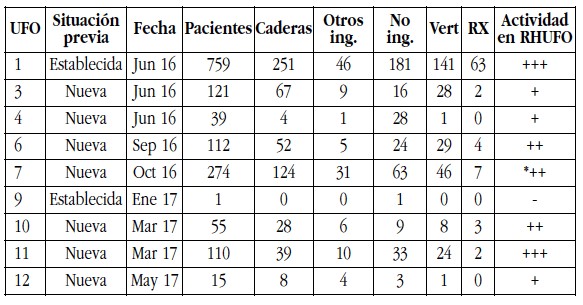

8. Actividad del primer año de funcionamiento del registro/herramienta de las Unidades de Fractura Osteoporótica (RHUFO)

Gómez Vaquero C, Izquierdo R, Cortés M, Yoldi B, Naranjo A, Estrada R, Lladó B, Salvans M, Nogués X

Coordinadores de las Unidades de Fractura de Hospital de Bellvitge. Hospital Nuestra Señora de Gracia. Hospital Ruber Juan Bravo. Hospital Universitari Dexeus. Hospital Universitario Dr. Negrín. Hospital de Galdakao Usansolo. Hospital Son Llàtzer. Hospital de San Bernabé y AIS Litoral Mar

RHUFO es un programa informático diseñado específicamente para facilitar la práctica clínica en la atención del paciente que presenta una fractura por fragilidad. La introducción de los datos clínicos del paciente proporciona de forma inmediata un Informe clínico para el paciente y su médico de familia, las recomendaciones generales sobre salud ósea y tratamientos recomendados específicos para cada paciente, cartas recordatorio de la solicitud de exploraciones y visitas sucesivas o la Lista de tareas pendientes de los miembros de la Unidad de Fractura Osteoporótica (UFO), como llamadas de control de adherencia al tratamiento. RHUFO, además, permite disponer de una estadística actualizada de los resultados de cada UFO respecto a número de pacientes identificados, tratados, evaluados y seguidos respecto a adherencia al tratamiento.

RHUFO no es sólo un registro de datos, es un recurso integral que proporciona apoyo práctico para la asistencia de la UFO, el control de su excelencia y la investigación epidemiológica.

Objetivo: Describir la actividad en RHUFO durante su primer año de funcionamiento.

Métodos: El módulo asistencial de RHUFO se completó en mayo de 2016. En junio 2016, se dio acceso a las primeras UFO aparte la UFO 1 - piloto. Se presentan los datos agregados de actividad de las 12 UFO que han solicitado acceso a RHUFO. Tres coordinadores, una vez consultados todos, han comunicado su voluntad de no presentar los datos de su unidad.

Resultados: A fecha 31 de mayo de 2017, hay incluidos 2.085 pacientes en RHUFO. De junio 2016 a mayo 2017, el primer año de actividad real de RHUFO, entre las 12 UFO con acceso a RHUFO, se han incluido 1.534 pacientes. El mapa de las UFO se encuentra en https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer? hl=es&mid=1SqCzx0s8z8IZ3mS82uTnM3gdpww&ll=34.99830824191542%2C-0.2559872328124584&z=5

La columna Actividad en RHUFO relativiza el número de pacientes incluidos respecto a la población de referencia de cada UFO y a la fecha de acceso.

En la Tabla, se aprecia una tendencia clara entre las últimas UFO de nueva creación que han solicitado acceso a UFO: desde el inicio de su actividad cumplen las recomendaciones del Best Practice Framework y del Programa SEIOMM-UFO y registran todos sus pacientes en RHUFO.

Conclusiones:En el primer año de funcionamiento de RHUFO, hay 8 UFO trabajando activamente en la herramienta. En total, hay más de 2.000 pacientes activos. Los objetivos planteados al crear RHUFO se están cumpliendo.

9. Implantación de una Unidad de Fractura Osteoporótica: características de los pacientes y optimización de la prevención secundaria farmacológica

Estrada R, Pernia B, Bascones J, Díaz F, Aizpurua I, Mendoza F

Unidad de Fractura Osteoporótica. Servicio de Medicina Interna. Hospital Galdakao-Usansolo. Galdakao (Vizcaya)

Introducción: La prevención secundaria con tratamiento antiosteoporótico (TAO) ha demostrado ser efectiva para evitar nuevas fracturas, pero el porcentaje estimado de pacientes que inicia tratamiento tras el alta hospitalaria es menor del 26%. Las Unidades de Fractura Osteoporótica (FLS) identifican de forma eficaz pacientes que se benefician de TAO.

Objetivo: Conocer las características de los pacientes valorados por la recientemente implantada Unidad de Fractura Osteoporótica del Hospital Galdakao-Usansolo (UFO-HGU), con especial hincapié en el TAO previo y posterior al ingreso.

Material y métodos: Revisión retrospectiva de 144 pacientes valorados por la UFO-HGU que ingresaron en Traumatología con fractura de cadera (FC) o vertebral (FV) por mecanismo de baja energía de enero a junio de 2017. Se consideraron sexo, edad, diagnóstico de osteoporosis en historia clínica, FC y/o FV previa por fragilidad, TAO y suplemento de vitamina D al ingreso, déficit de vitamina D (25-OHD ≤10 ng/mL), y TAO y suplemento de vitamina D al alta.

Resultados: 144 pacientes (74,3% mujeres) hospitalizados con FC (137) y FV (7) fueron valorados por la UFO-HGU entre enero y junio de 2017, con edad media de 84 y 70 años para FC y FV respectivamente. El 19,4% tenía diagnóstico de osteoporosis y un 21,5% (31) ya había padecido una FC (14) o FV (17) previa. El 8,3% seguía TAO al ingreso (66,6% con bifosfonato), que se modificó al alta en la mitad de los casos. El 38,7% de los que habían sufrido una FC o FV previa recibía TAO. Se objetivó hipovitaminosis D en 92 casos (63,9%) y en 11 de los 32 pacientes que tomaban suplemento (34,4%). El 79,9% de los pacientes fue dado de alta con TAO y el 88,9% con vitamina D. Se inició TAO en un 78% de los pacientes que, al ingreso, no lo estaban recibiendo. Los fármacos empleados fueron denosumab (54,4%), bifosfonato (40,8%) y teriparatida (4,8%).

Conclusiones: El porcentaje de pacientes ingresados por fractura por fragilidad que inician TAO tras ser valorados por nuestra FLS (78%) es elevado en comparación con el que arroja la asistencia tradicional. Como en otros estudios, el número de pacientes ya fracturados con anterioridad que recibía TAO es escaso. La prevalencia de hipovitaminosis D es elevada, afectando a más de un tercio de los pacientes que tomaban suplemento. El fármaco más empleado al alta es denosumab, probablemente por la presencia de disfagia, gastropatía, insuficiencia renal y polimedicación en una población anciana.

10. Primer año de Consulta Monográfica de Fractura Osteoporótica en área sanitaria de Ferrol: análisis subgrupo de pacientes con fractura previa

Hernández A1, Correa B1, Vázquez J1, Silva L1, Guerra JL1, Tellado R2

1 Servicio Reumatología; 2 Soporte Informático Complexo Hospitalario Universitario Ferrol (La Coruña)

Introducción: La fractura por fragilidad (FxF) aumenta significativamente el riesgo de nuevas fracturas (Fx): La incidencia de nuevas Fx vertebrales en el año posterior a la aparición de una Fx vertebral es del 19%, y la mitad de las de cadera están precedidas por otra FxF. Aún así sólo una minoría de pacientes con una FxF recibe tratamiento apropiado para la osteoporosis (OP)

Objetivo: Analizar las características del subgrupo de pacientes con Fx previa valorados en nuestra Consulta de Fractura Osteoporótica (CFO) durante un año.

Material y métodos: Se analizaron los pacientes valorados con Fx previa por fragilidad. Se recogieron: localización de la Fx, edad, sexo, densitometría ósea (DXA) previa y tratamientos previos.

Resultados: De 236 pacientes valorados en el primer año de CFO, 34 (el 15%) habían presentado Fx previa. 32 mujeres. Edad media 77 años. Localización: 13 co n Fx previa de cadera y 21 de otras localizaciones.

DXA realizada previamente a la valoración en la CFO: No realizada en el 60% de los casos de los pacientes que ya habían presentado una Fx previa. De las realizadas el 71% estaban en rango de OP, 21% osteopénicas y 7% normales.

Tratamientos: en la primera valoración en la CFO, en este subgrupo de pacientes con Fx previa, el 44% no recibían tratamiento alguno, el 21% sólo calcio y vitamina D o vitamina D sola, y el 35% tratamiento anti-resortivo. De los pacientes con Fx previa y DXA en rango de OP (10 pacientes), el 40% no recibía tratamiento anti-resortivo.

En el grupo de Fx previa de cadera (13 pacientes), el 54% permanecían sin tratamiento, el 31% con calcio y vitamina D o vitamina D sola y el 15% con anti-resortivos.

Conclusiones: Una FxF es un factor de riesgo de primer orden para sucesivas Fx. Pese a ello la concienciación de los profesionales en cuanto su estudio y tratamiento continúa siendo muy deficiente. La creación de unidades multidisciplinares de Fx osteoporótica constituye una herramienta de eficacia demostrada para mejorar el manejo de estos pacientes y reducir la posibilidad de sucesivas fracturas.

11. Experiencia de unidad de FLS en el Hospital Ruber Juan Bravo

Gerechter Fernández S1, Cortés Berdonces M1, Uriarte Encenarro M1, Jódar Gimeno E2

1 Hospitales Ruber Juan Bravo. Quirón. Madrid; 2 Hospital Quirón Pozuelo. Madrid

Introducción: Siguiendo las recomendaciones de crear unidades de FLS en diferentes hospitales, nosotros diseñamos y adaptamos la Unidad FLS a nuestro entorno de Hospital privado, y constituimos la Unidad de Prevención de Fractura Osteoporótica: UPFO, en la que estamos endocrinos y reumatólogos coordinando y aunando el proyecto.

Metodología: En julio de 2016 diseñamos una presentación multidisciplinar a la que invitamos a todos los especialista implicados en el diagnóstico y tratamiento de pacientes fracturados, traumatólogos, radiólogos, nefrólogos, geriatras, internistas, neumólogos, neurocirujanos y rehabilitadores.

Expusimos el proyecto de intervención UPFO con una planificación a un año. Les invitamos a que ante una fractura osteoporótica la derivaran a la Unidad.

Establecimos un espacio en las agendas de endocrino y de reumatología para este fin de 12 citas semana. Se estableció un sistema de interconsulta de los pacientes ingresados por fractura osteoporótica para que se les visitara en el ingreso y procediéramos a su tratamiento o visita posterior con las pruebas precisas solicitadas.

Desde radiología si diagnostican una fractura osteoprótica, recomiendan en el informe pedir cita en la Unidad UPFO. El resto de especialidades nos lo derivan a consulta.

Resultados: Se han detectado 113 pacientes diagnosticados de fractura OP 87% mujeres, con una edad media de 72,9 años, de los cuales 51% son fracturas vertebrales con y sin cifoplastia previa, 10% de cadera, 39% otras (pelvis, colles). El 33% se ha caído, se ha hecho la intervención en caídas en el 100% de estos pacientes. A todos los pacientes se les ha pautado tratamiento farmacológico para osteoporosis tras el estudio analítico. Se ha intervenido a nivel rehabilitador y analgesia.

El tiempo de intervención en UPFO ha sido de un mes desde la fractura. Nos han derivado desde radiología, unidad del dolor, neurocirugía, traumatología, y directamente por nuestro servicio.

Conclusiones: Es una oportunidad realizar un FLS en el ámbito de la medicina privada para garantizar la unificación en el tratamiento médico de los pacientes fracturados, y así aspirar a una atención integral y de calidad en estos pacientes tan frágiles. La intervención multidisciplinar es una buena estrategia para alcanzar una intervención óptima en los pacientes con fractura osteoporótica. Hay que implicar a todas las especialidades que ven enfermos con fractura osteoporótica.

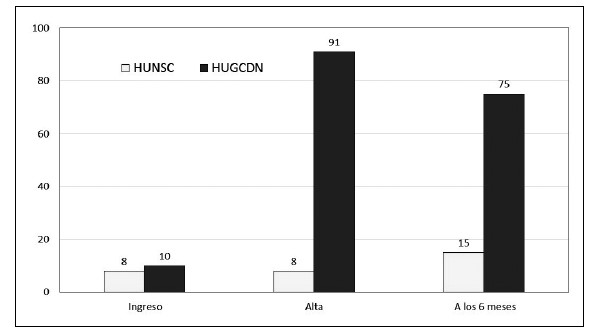

12. Efectividad del FLS ortogeriátrico en la fractura de cadera en comparación con el manejo ortogeriátrico estándar y el modelo FLS para pacientes ambulatorios

Naranjo A1, Fernández Conde S2, Ojeda S1, Rodríguez S3, Torres Hernández L2, Bernardos I1, Rodríguez I3, Kralev V3, Hernández Carballo C2, Laynez P2

1 Servicio de Reumatología. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; 2 Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Tenerife; 3 Unidad de Valoración Geriátrica. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín

Objetivo: Analizar la eficacia del Fracture Liaison Service (FLS) para pacientes ingresados por fractura de cadera.

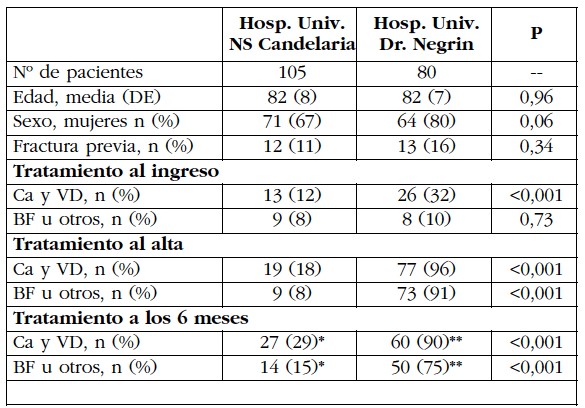

Material y métodos: Estudio observacional llevado a cabo en los hospitales Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC) y Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín (HUGCDN). En el HUNSC el servicio de ortogeriatría es de modelo convencional. En el HUGCDN el FLS incluye desde febrero 2016 las fracturas de cadera ingresadas.

Se incluyeron pacientes >65 años ingresados en el periodo 1/3/16 a 31/7/16. De las historias clínicas se recogió la edad, sexo, fractura previa, tratamiento para osteoporosis al ingreso (calcio, vitamina D, bisfosfonatos o similares), en el informe de alta y a los 6 meses del alta (verificación de la prescripción en receta electrónica).

Resultados: Se incluyeron 185 pacientes (105 del HUNSC y 80 del HUGCDN) con un promedio de edad de 82 años, sin diferencias significativas entre hospitales (Tabla).

Ca y VD: calcio y vitamina D; *Datos de 93 pacientes; 4 no localizables, 8 éxitus; **Datos de 66 pacientes; 9 no localizables, 1 sin tratamiento por fractura atípica de fémur, 4 éxitus.

El tiempo promedio de valoración de la adherencia al tratamiento en los dos hospitales fue de 6,1 meses (rango 3,8-8,4 meses). El porcentaje de pacientes en tratamiento con bisfosfonato o equivalente fue del 15% en el HUNSC y del 75% en el HUGCDN (p<0,01) Los resultados de FLS ambulatorio HUGCDN 2012-2015 fueron los siguientes: se han atendido 206 pacientes (el 27% de los ingresados en el periodo), edad media 79 años, realizaba tratamiento a los 6 meses el 81,7%.

Conclusiones: La aplicación del modelo FLS en pacientes ingresados por fractura de cadera consigue que el 75% de los pacientes inicie tratamiento en el año siguiente al ingreso, en comparación con el 81% de pacientes ambulatorios y el 15% con el manejo ortogeriátrico convencional.

13. Evaluacion de la actividad asistencial en una Unidad de Osteoporosis

Valero C, Fajardo JM, García Ibarbia C, Hernández JL, Olmos JM, González Macías J

Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. IDIVAL. Santander

Introducción: Pese a la existencia de múltiples Guías Clínicas, en el manejo de la osteoporosis (OP), hay pocos aspectos respecto a los cuales haya un consenso generalizado. Es sabido que existen discrepancias incluso entre profesionales de una misma unidad asistencial

Objetivos:Conocer el grado de uniformidad entre diversos profesionales de una misma unidad asistencial de nuestro país en el manejo de la OP.

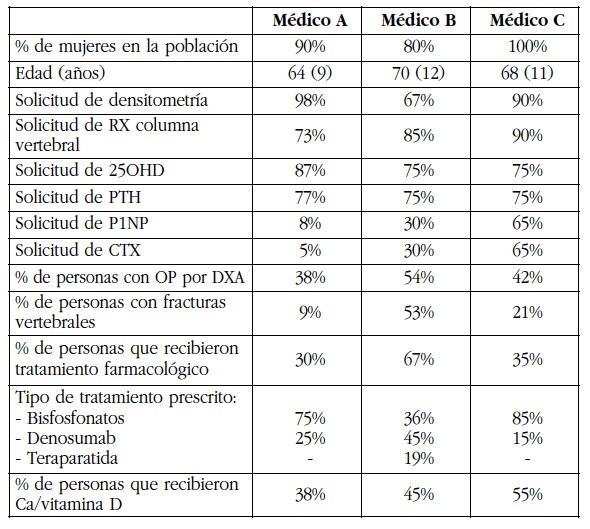

Material y métodos: Estudio en pacientes atendidos por primera vez en una Unidad de Osteoporosis. Se analizaron los datos de la actividad asistencial de tres médicos de dicha Unidad escogidos al azar (médicos A, B y C). Los datos recogidos incluyeron: a) variables epidemiológicas; b) pruebas solicitadas (densitometría, radiografía de columna, concentración de 25OHD y PTH, marcadores de recambio óseo (MRO [P1NP, CTX]); c) tipo de tratamiento instaurado. Este último se relacionó con el grado de severidad de la osteoporosis, valorado por la DMO y la presencia de fracturas.

Resultados: En la Tabla se recogen las diferencias en la conducta de los tres médicos, así como las características de la población atendida por los mismos. Uno de los médicos (B) instaura tratamiento en un mayor porcentaje de casos (67%), utiliza más denosumab que bisfosfonatos, y es el único que prescribe PTH. Ello probablemente guarda relación con la mayor gravedad de sus pacientes (54% OP por DXA+53% con fracturas vertebrales, frente a cifras muy inferiores de los médicos A y C) y la mayor edad de los mismos. La diferencia en el uso de MRO, en cambio, debe guardar más relación con los hábitos de cada médico que con la gravedad del paciente, y en cualquier caso resulta llamativa. Hay también alguna discrepancia en la solicitud de la DXA por el médico B.

Conclusiones: La conducta observada se ajusta en líneas generales, y especialmente desde el punto de vista terapéutico, a las Guías Clínicas de la SEIOMM. Dichas Guías no hacen recomendaciones específicas respecto al uso de MRO.

14. Consulta monográfica de osteoporosis. Importancia de enfermería

Balaguer Trull I, Martín de la Leona Miñana R, Campos Fernández C, Rueda Cid A, Pastor Cubillo MD, De la Morena Barrio I, Lerma Garrido JJ, Calvo Catalá J

1 Servicio de Reumatología y Metabolismo Óseo. Hospital General Universitario de Valencia

Introducción: La consulta monográfica de OP está destinada a la evaluación y el manejo de pacientes con patología metabólica ósea. En ella se realiza tanto el manejo preventivo como terapéutico de los pacientes, abordando la enfermedad de forma conjunta entre enfermería y reumatólogo

Objetivo: Valorar la importancia de la consulta monográfica de OP en un Servicio de Reumatología para su futura implementación.

Material y métodos: La consulta monográfica de OP se organiza en dos tipos de visita. En la primera visita es enfermería quien realiza un contacto inicial con el paciente: entrevista y cuestionario sobre los factores de riesgo, se elabora un plan de cuidados y seguimiento individualizado y se proporcionan recomendaciones y consejos sobre hábitos de vida saludables dirigidos a la OP.

Si en esta primera visita no se detectan factores de riesgo, el paciente es citado con el reumatólogo para su posterior alta y seguimiento por parte de Atención Primaria. Si por el contrario, se objetivan factores de riesgo, se solicitan las pruebas necesarias (analítica y densitometría con estudio de columna dorsolumbar de perfil), y se cita con el reumatólogo, llegando a esta visita con toda la información necesaria, además de haber recibido información acerca de la OP y los autocuidados, agilizando de forma considerable la consulta médica. El reumatólogo decide si continúa revisándose en el Hospital o pasa a controarse en AP.

En las posteriores visitas de revisión y una vez ya iniciado el tratamiento, enfermería valora al paciente: control del peso, tensión arterial, hábitos de vida (dieta, actividad física y hábitos tóxicos), tolerancia y adherencia terapéutica y revisión de los resultados analíticos para valoración por el reumatólogo. Se realizan recomendaciones sobre higiene postural, prevención de caídas, y formación ante tratamientos subcutáneos para su autoadministración y el posterior seguimiento telefónico.

Conclusiones: La consulta monográfica de OP consigue agilizar la consulta médica y enriquecer el contenido y la calidad de la atención que reciben los pacientes. Es un instrumento de gran utilidad para detectar factores de riesgo, informar a los pacientes sobre su enfermedad, evitar fracturas óseas y elaborar un plan de cuidados individualizado. Los profesionales de enfermería son los encargados de la educación y la valoración del paciente, trabajando conjuntamente con el reumatólogo.

15. Método CONUT: una herramienta predictora de morbimortalidad en ancianos con fractura de cadera

Fernández N1, Rozas P2, García Navas FM3, Mazoteras V1, Martín J1, González A4

1 Servicio de Geriatría del Hospital General Universitario de Ciudad Real; 2 Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital General Universitario de Ciudad Real; 3 Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital General Universitario de Ciudad Real; 4 Servicio de Geriatría Hospital Universitario de Salamanca

Introducción: El riesgo nutricional y desnutrición son muy elevadas entre la población anciana con fractura de cadera, por lo que es importante disponer de herramientas útiles para su detección que a su vez sean predictoras de eventos adversos.

Objetivo: Evaluar que el CONUT como método de cribado de riesgo nutricional, predice morbimortalidad en pacientes ancianos con fractura de cadera.

Material y métodos: Estudio de cohortes prospectivo en pacientes mayores de 70 años que ingresan por fractura de cadera. Se determinaron al ingreso variables clínico-demográficas, la comorbilidad, las actividades básicas de la vida diaria, la movilidad, el estado cognitivo, estancia hospitalaria, parámetros bioquímicos nutricionales (albúmina, linfocitos totales, colesterol total, CONUT, prealbúmina, RBP), y no nutricionales (hemoglobina, glucosa, creatinina). Se recogen complicaciones postquirúrgicas, los reingresos y la mortalidad a lo largo de un año de seguimiento. Para el análisis estadístico de los datos se empleó el programa SPSS (versión 22.0, Chicago, EE.UU.).

Resultados: Son 239 pacientes, de edad media 84,23 años (CI 95%: 83,49-84,97), 73,28% eran mujeres. Más del 80% padecían patología cardiorrespiratoria y una tercera parte sufren deterioro cognitivo. El valor medio del CONUT fue de 5,54 (CI 95%: 5,02-6,07), y el 58,6% tenían riesgo nutricional moderado y alto. Las complicaciones más frecuentes fueron la anemia en 95,8% de enfermos, la suboclusión intestinal con el 24,3%, delirium el 13%, insuficiencia renal el 13,4% y el seroma el 11,3%. La mortalidad durante el año de seguimiento fue del 24,44%. La presencia de un riesgo nutricional moderado o alto (CONUT ≥5) se asocia a un mayor riesgo de suboclusión intestinal (p=0,021; OR: 1,155; CI95%: 1,022-1,306), insuficiencia renal (p=0,001; OR: 1,3; CI95%: 1,107-1,515), seroma (p=0,033; OR: 1,12; CI95%: 1,015-1,415), mortalidad a los 3 meses (p=0,005; OR: 1,26; CI95%: 1,073-1,482), a los 6 (p=0,006; OR: 1,228; CI95%: 1,060-1,424), y a los 12 meses (p=0,006; OR: 1,216; CI95%: 1,059-1,397).

Conclusiones: El método de riesgo nutricional CONUT para pacientes ancianos ingresados con fractura de cadera es un buen predictor de mortalidad a corto, medio y largo plazo, y de algunas de las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes.

16. Metabolismo óseo y rigidez arterial en hipertensos con insuficiencia renal grado 3

Serrano Torres P1, Ruiz Pérez E1, Gil Alós D1, Costa Muñoz JA1, Pascual Izuel JM2, Rodilla Sala E1,2

1 Universidad CEU Cardenal Herrera. Ciencias de la Salud. Castellón; 2 Hospital Universitario de Sagunto (Valencia)

Introducción y objetivos: Alteraciones de la función renal representan una lesión de órgano diana subclínica frecuente en pacientes hipertensos. La reducción del filtrado glomerular se asocia a niveles reducidos de vitamina D (calcidiol, VitD), hiperparatiroidismo secundario (HPTs) y aumento de la rigidez arterial, sin embargo, los datos epidemiológicos de prevalencia en nuestro país son muy escasos. El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de insuficiencia de VitD, HPTs y rigidez arterial en pacientes con HTA no tratados con VitD previamente.

Pacientes y métodos: Estudio transversal descriptivo en pacientes hipertensos de una Unidad de HTA de un hospital comarcal en 233 pacientes consecutivos con IRC grado 3, calculado según la fórmula MDR/CKD-EPI (30–60 ml/min) desde 2015. Se definió deficiencia de VitD (<30) e HPTs (>70), según las Guías de la SEN, la rigidez arterial se midió en todos los pacientes de forma rutinaria mediante la velocidad de la onda de pulso (VOP) por oscilometría braquial (MOBIL-O-GRAPH®, IEM, Stolberg, Alemania), y se definió según el valor absoluto de 10 m/s y ajustando por 7 grupos de edad.

Resultados: La prevalencia de la IRC grado 3 entre los hipertensos fue del 22,0%. 219 (94,0%) de los 233 pacientes con IRC grado 3, no estaban en tratamiento con VitD y entraron en el estudio, 129 (58,9%) eran mujeres, 90 hombres (41,1%). La edad media fue de 74,1 años (DE±9,8), el filtrado glomerular fue de 49,9 ml/min (DE±7,7), la presión arterial fue de 131/68 mmHg. Los niveles medios de VitD y PTH fueron 19,3 ng/ml (DE±12,0) y 80,9 pg/ml (DE±46,9), respectivamente. La VOP fue de 11,0 m/s (DE±1,9). La prevalencia de insuficiencia de VitD y del HPTs fue de 82,6% y 49,8%, respectivamente. Tomando el valor absoluto de 10 m/s, la prevalencia de rigidez arterial fue del 64,8%, mientras que si se ajusta la VOP por 7 grupos de edad, la rigidez arterial patológica se redujo al 35,2%.

Conclusiones: En las etapas iniciales de la historia natural de la IRC, el 83% de los pacientes presentan insuficiencia de VitD, el 49,8% un HPTs, susceptible de tratamiento farmacológico. El uso de un valor absoluto para definir rigidez arterial en pacientes con edad avanzada implica una prevalencia del 65%, mientras que el ajuste por grupos de edad reduce su prevalencia a casi la mitad. Futuros estudios deberán valorar cuál de estas dos definiciones posee mayor valor pronóstico en las complicaciones cardiovasculares.

17. Platiespondilia/osteoporosis complicada

Ahijado Guzmán P, Veiga Cabello R, Cantalejo Moreira M, Ruiz Ruiz J, Zapatero Gaviria A

Servicio de Medicina Interna. Hospital de Fuenlabrada. Madrid

Introducción: Están descritos defectos en el gen del colágeno tipo II, que predisponen a diversas combinaciones fenotípicas en familias con displasia esquelética, y/o enfermedad por deposito de microcristales y/o artrosis precoz y/o osteocondromatosis sinovial. Se define vertebra plana, a la existencia de vértebras con aplanamiento de su cuerpo vertebral, de superficie irregular o con nódulos de Schmorl (vértebra plana), de forma aislada o como máximo de dos cuerpos vertebrales, para así diferenciarlo de la enfermedad de Scheuermann.

Por otro lado, el tamaño vertebral es un factor de riesgo independiente para las fracturas vertebrales osteoporóticas.

Objetivo: Poner de manifiesto la posibilidad de “vértebra plana dorsal” en relación con patologías asociadas alteraciones del colágeno tipo II, y su posible relación con la osteoporosis.

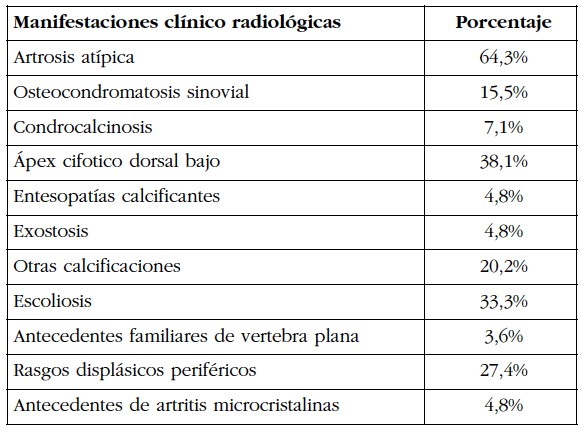

Material y métodos: Se seleccionaron para el estudio los pacientes que acudieron a consulta de Reumatología desde el año 1994 por sospecha de osteoporosis complicada dorsal. En estos pacientes, se realizó una historia clínica y se revisaron las radiografías disponibles del paciente, incluida columna lateral dorsal, en busca de platiespondilia, triple observador (dos reumatólogos y un radiólogo), según los criterios definidos. En todos los pacientes seleccionados se realizó screening de osteoporosis DEXA, siendo criterio de exclusión el traumatismo torácico.

Resultados: Se estudiaron 84 pacientes (43 varones y 41 mujeres), con una edad media de 47,1 años, peso medio de 84,6 kg en el varón y 74,4 kg en la mujer, talla media 168,8 cm en el varón y 159 cm en la mujer.

Se obtuvo desde un punto de vista clínico radiológico, ver Tabla.

Ninguno presentaba T-score sugestivo de osteoporosis por DEXA.

Conclusiones: Se observa la asociación de vértebra plana dorsal, según los criterios definidos, como una forma de displasia vertebral en el seno de alteraciones del colágeno tipo II.

En los pacientes que fueron remitidos a la consulta de Reumatología por sospecha de osteoporosis complicada dorsal, estos hallazgos clínico radiológicos fueron importantes desde el punto de vista del diagnóstico diferencial. Y por tanto, en esta alteración genética, el tamaño vertebral, no parece ir asociado a aumento de riesgo de fractura vertebral, aunque son necesarios estudios más detallados.

18. Incidencia de fracturas por fragilidad en personas mayores de 50 años en población andaluza

García Romero D1, Marcos Rabaillo R1, Vázquez MA1,2, Giner M1,3, Miranda García MJ1, Miranda García C1, Olmo J1, Colmenero MA1, Montoya García MJ1,2

1 Unidad de Metabolismo Óseo UGC Medicina Interna. HUVM. Sevilla; 2 Departamento de Medicina. Universidad de Sevilla; 3 Departamento de Citología e Histología. Universidad de Sevilla

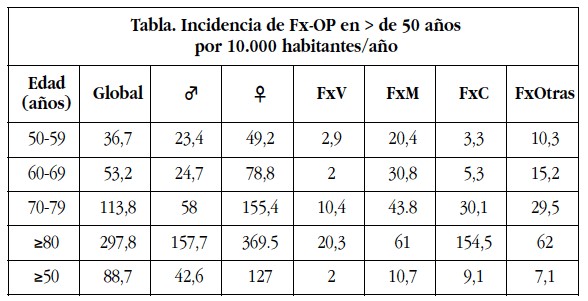

Introducción: Las fracturas por fragilidad (Fx-OP) constituyen un problema de salud importante debido a su frecuencia, elevada morbimortalidad y coste sociosanitario. Si bien las de cadera han sido mejor evaluadas, se precisan datos sobre otros tipos de fracturas osteoporóticas para mejorar el conocimiento sobre esta enfermedad y planificar su abordaje.

Objetivos: Evaluar la incidencia de las fracturas por fragilidad (vertebrales, muñeca, cadera, húmero y pelvis) que ocurren en personas mayores de 50 años en un área del sur de España.

Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo observacional, en el que recogemos datos de pacientes con fracturas por fragilidad vertebrales (dorsales y lumbares) muñeca (colles, distal de radio con y sin afectación cubital), cadera, húmero y pelvis, a través de los códigos correspondientes, según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), de personas mayores de 50 años que consultan en servicio de Urgencias durante el periodo enero-diciembre 2014, en un área del sur de España que da cobertura asistencial a casi 500.000 habitantes, de los cuales 157.428 son personas mayores de 50 años.

Para analizar la incidencia se ha tenido en cuenta el área de asistencia del HUVM y el censo de población de la provincia a fecha 1 enero 2014.

Resultados: El número absoluto de fracturas ha sido 1.397 (1.094 mujeres y 303 hombres) relación ♀:♂ de 3,6, con un incremento exponencial en la tasa de incidencia a partir de los 70 años.

Conclusiones: Primer estudio que valora y compara la incidencia de fracturas no traumáticas en personas mayores de 50 años en nuestra área que es de gran importancia para la planificación de recursos sanitarios y la evaluación de programas de actuación futuros dirigidos a disminuir este problema de salud.

19. Multinacionalidad y vitamina D

Palacios M, Guillamon A, Ramos A, Serrano C, Tascón L, Blázquez JC

Hospital Universitario de Torrevieja (Alicante)

Introducción: El Hospital Universitario de Torrevieja es un hospital comarcal que atiende a una población muy diversa y con diferentes nacionalidades entre sus habitantes, sobre todo de Reino Unido y los países nórdicos.

Objetivos: Determinar si existen diferencias entre los valores de vitamina D de los pacientes ingresados, en función a la nacionalidad.

Material y métodos: Estudio trasversal y descriptivo, en el que se incluyeron a los pacientes que ingresaron en el Servicio de Medicina Interna del Hospital de Torrevieja durante tres días consecutivos. A todos ellos, se les solicitaron los valores de vitamina D y se anotaron datos epidemiológicos como sexo, edad y lugar de nacimiento.

Resultados: Se incluyeron un total de 59 pacientes, 33 varones (55,9%). La edad media fue 68,64 años. De la muestra, 27 tenían nacionalidad española (45,8%), 20 inglesa (33,9%), 6 procedían de países nórdicos (10,2%), 2 de países latinoamericanos (3,4%) y 4 de otras nacionalidades (6,7%). Sólo 15,3% de los pacientes, se encontraban de vacaciones. Los pacientes de la muestra tenían un grado de complejidad, calculado a través del Índice de Charlson de 2,6, siendo la enfermedad más prevalente la neumológica con un 18,6%. En un 55,2 % de los casos, se trataba de pacientes con algún tipo de desnutrición, calculado a través de la escala de MUST. La mediana de la vitamina D registrada fue de 28,99 ng/mL. Ningún paciente tomaba suplementos vitamínicos. Cuando se analizó la población diferenciando nacionales vs. extranjeros obtuvimos que los grupos son muy homogéneos: con respecto a edad (68,11 vs. 69,09) y complejidad (2,89 vs. 2,44). La mediana de los valores de vitamina D es ligeramente superior en el grupo de los extranjeros (28,9 vs. 31,46 ng/dL). 26 pacientes tenían niveles de vitamina D insuficientes (<30 ng/mL). Sólo el 30,8% fueron españoles. Se analizó el riesgo de tener déficit o no siendo nacional o no, obteniendo una OR de 0,33 (0,11-0,96). No se obtuvo correlación entre el grado de desnutrición y el déficit de vitamina D.

Conclusiones: Nuestra muestra es escasa y muestra unos valores muy homogéneos. Todas las determinaciones se han realizado en una época del año con muchas horas de luz. Los paciente de nacionalidad española, parecen tener menos riego de presentar deficiencia de vitamina D. La detección de la vitamina D no parece ser una práctica común, pese a que su déficit está relacionado con la osteoporosis y la enfermedad cardiovascular.

20. Déficit de vitamina D y elevación de la PTH en una población con obesidad mórbida antes y después de la cirugía bariátrica

López Ramiro E1, Rubert M1, Vorwald P2, Mahillo I3, De la Piedra C1

1 Bioquímica Investigación; 2 Cirugía General de Digestivo; 3 Departamento de Epidemiología y Estadística. Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Diaz. UAM. Madrid

Introducción: La obesidad es una epidemia de nuestro tiempo. Con respecto a la obesidad mórbida, índice de masa corporal (IMC) >40 Kg/m2, la cirugía bariátrica se ha convertido en la herramienta elegida para combatirla. Se ha descrito que la obesidad mórbida está asociada a una deficiencia de vitamina D y a un hiperparatiroidismo secundario.

Objetivo: Estudiar los niveles de PTH y vitamina D antes y después de la cirugía bariátrica en los pacientes de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid sometidos a esta técnica quirúrgica entre 2010 y 2015, así como la relación entre los mismos y su respuesta al tratamiento.

Material y métodos: Se estudiaron 88 pacientes, 65 mujeres y 23 varones de 45±10,6 años (23-65 años). Antes de la cirugía 42 pacientes tomaban calcifediol a dosis entre 4.000 UI y 16.000 UI a la semana. Después de la cirugía todos los pacientes tomaban calcifediol, 4.000 UI/semana. Se completó la base de datos del servicio de Cirugía de Digestivo, mediante la base de datos del Laboratorio de Bioquímica de la Fundación Jiménez Díaz. Se recogieron los datos de peso, altura, 25 (OH) vitamina D, PTH, Ca, P, hemoglobina, hematocito, hierro, ferritina, saturación de ferritina, transferrina y fosfatasa alcalina pre y post cirugía. El análisis estadístico fue realizado con el programa STATA 11.0.

Resultados: El IMC medio antes de la cirugía fue de 43,7±5,7 kg/m2 y al año de la misma 31,99±4,89 kg/m2. Antes de la cirugía 74 pacientes (88,2%) presentaban niveles de 25 (OH) D menores de 24 ng/ml y de éstos 31 tenían la PTH >70 pg/ml, límite superior de la normalidad. Después de la cirugía, 44 pacientes (50%) presentaban niveles de 25(OH)D <24 ng/ml y 22 pacientes valores de PTH >70 pg/ml. Los coeficientes de correlación de Spearman muestran una correlación significativa entre los valores de 25 (OH)D y la PTH, con una p<0,042 antes de la cirugía. Después de la cirugía la correlación entre la 25 (OH)D y la PTH se hace mucho más significativa (p<0,006).

Conclusiones: Existe una relación entre obesidad y deficiencia de vitamina D. Dado que el déficit de vitamina D aumenta el riesgo de complicaciones post-operatorias, antes de la cirugía bariátrica se impone la determinación del estatus de vitamina D en estos pacientes con objeto de proceder a corregir su déficit. De igual manera en el post-operatorio. Es necesario llegar a acuerdos entre las diferentes sociedades para ofrecer unos protocolos bien definidos de tratamiento con vitamina D en estos pacientes.

21. Predictores de niveles séricos de 25-hidroxivitamina D tras la suplementación mediante un lácteo enriquecido en calcio y vitamina D

Muñoz Torres M1, García Martín A1, Reyes García R1,2, Mendoza N3, Palacios S4, Salas N4, Quesada Charneco M1, Fonolla J5, Lara Villoslada F6

1 Unidad de Metabolismo Óseo. (CIBERFES). UGC Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Campus de la Salud. Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (Ibs GRANADA); 2 Endocrinology Unit. Complejo Hospitalario Torrecardenas. Almería; 3 Department of Obstetrics and Gynecology. University of Granada; 4 Palacios Institute of Women's Health. Madrid; 5 Nutrition Department. Biosearch S.A. Granada; 6 Research and Development Department. Lactalis Puleva. Granada

Introducción: La suplementación de alimentos con vitamina D constituye una alternativa a los preparados farmacológicos de cara a optimizar los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D. El conocimiento de los factores que influyen en la respuesta a esta suplementación constituye un área de interés para optimizar las recomendaciones nutricionales con alimentos enriquecidos.

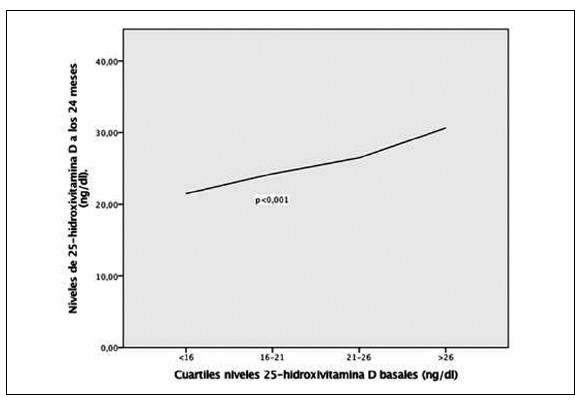

Objetivos: Estudiar la respuesta de los niveles de 25-hidroxivitamina D y los factores predictores de la misma en mujeres postmenopáusicas sanas que recibieron un lácteo enriquecido en calcio y vitamina D.

Sujetos y métodos: Estudio prospectivo que incluyó 305 mujeres (59±6 años) que consumieron durante 24 meses un lácteo enriquecido en calcio (180 mg/100 mL) y vitamina D3 (120 UI/100 mL). Se evaluaron datos antropométricos, estudio de composición corporal mediante impedanciometría y variables analíticas que incluyeron perfil glucémico y lipídico.

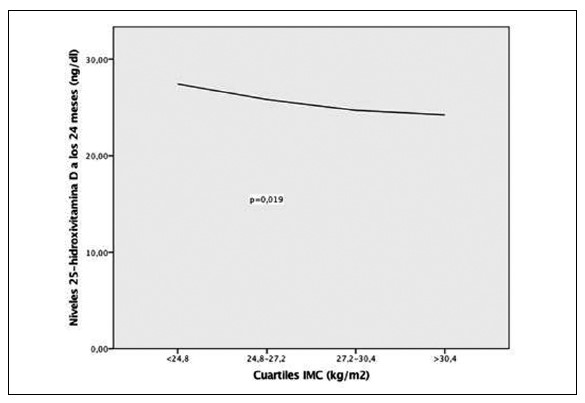

Resultados: Los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D aumentaron significativamente a los 24 meses respecto a los valores basales (21,7±8,3 vs. 25,4±6,3 ng/dl). Los niveles de 25-hidroxivitamina D a los 24 meses se relacionaron con peso (r=-0,243, p<0,001), índice de masa corporal (r=-0,177, p=0,006), % masa grasa (r=-0,323, p<0,001), nivel de triglicéridos (r=-0,301, p<0,001) y niveles de 25-OH-vitamina D basales (r=0,5, p<0,001). Encontramos diferencias estadísticamente significativas en los valores de 25- hidroxivitamina D tras la suplementación en función de 25-hidroxivitamina D basal (p<0,001) e índice de masa corporal (p=0,019) distribuidos por cuartiles (Figura 1a y 1b). En el análisis multivariante se evidenció una asociación entre los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D tras la suplementación con las concentraciones basales (Beta=0,382, p<0,001) y el índice de masa corporal basal (Beta=-0,282, p=0,049).

Conclusiones: Los niveles de 25-hidroxivitamina D tras la suplementación con un lácteo enriquecido dependen de las concentraciones basales de la misma y el índice de masa corporal.

22. Efecto de la suplementación con VitD sobre la rigidez arterial en pacientes hipertensos con IRC grado 3 e insuficiencia de VitD

Ruiz Pérez E1, Serrano Torres P, Costa Muñoz JA2, Pascual Izuel JM2, Rodilla Sala E1,2

1 Universidad CEU Cardenal Herrera. Ciencias de la Salud. Castellón; 2 Hospital Universitario de Sagunto(Valencia)

Introducción y objetivos: En estudios transversales poblacionales, se ha asociado la insuficiencia de VitD con una rigidez arterial elevada. Sin embargo, la mayor parte de los estudios de intervención apuntan a que la normalización de los niveles de VitD no consiguen reducir la rigidez arterial elevada. El objetivo del estudio es determinar si la suplementación de VitD en pacientes hipertensos con IRC grado 3 y niveles bajos de VitD repercute en la rigidez arterial.

Pacientes y métodos: Estudio longitudinal en pacientes hipertensos de una Unidad de HTA de un hospital comarcal en 113 pacientes consecutivos con IRC grado 3, calculado según la fórmula MDR/CKDEPI (30–60 ml/min) desde 2015, no tratados previamente con VitD y con niveles por debajo de los definidos por la SEN (<30). La rigidez arterial se midió en todos los pacientes de forma rutinaria mediante la VOP (m/s) y el Augmentation Index (AIx, %) por oscilometría braquial (MOBIL-O-GRAPH®, IEM, Stolberg, Alemania). Se pautó una dosis de HIDROFEROL 266 microg. 1 ampolla/mes, y se midieron de nuevo los niveles a los 12 meses.

Resultados: 72 (63,7%) pacientes eran mujeres, 41 hombres (36,3%). La edad media fue de 75,2 años (DE±9,7), el filtrado glomerular fue de 51,1 ml/min (DE±9,8), la presión arterial fue de 133/68 mmHg, el número medio de fármacos antihipertensivos fue 3,5. Los niveles medios de VitD iniciales fueron 12,6 ng/ml (DE±4,7), la VOP fue 11,3 m/s (DE±1,8). Al cabo de un año, un 61% de los pacientes estaba en tratamiento con Hidroferol, los niveles de VitD aumentaron en el grupo global a 22,5 (DE±4,6), la VOP aumentó a 11,5 m/s (DE±1,8). A pesar de las diferencias significativas entre el grupo que mantuvo el tratamiento con VitD (14,1 vs. 27,5), no hallamos diferencias significativas en la VOP entre los grupos.

Conclusiones: La corrección de la insuficiencia de VitD en pacientes hipertensos con IRC grado 3 no se asoció a una reducción significativa del daño vascular en forma de un descenso de la velocidad de la onda de pulso.

23. Densidad mineral ósea y niveles de vitamina D en pacientes con pancreatitis crónica

Martínez Ferrer A, López Serrano A, Aguilar Zamora M, Montolio Chiva L, Valls Pascual E, Ybáñez García D, Alegre Sancho JJ

Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia

Introducción: La presencia de osteoporosis está bien establecida en otras patologías gastrointestinales, como la cirrosis biliar primaria, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal y la gastrectomía, sin embargo los datos en pacientes con pancreatitis crónica (PC) son escasos.

Objetivos: Conocer la relación entre la función exocrina pancreática, los niveles de vitamina D y la densidad mineral ósea (DMO) en pacientes con PC de nuestro medio.

Material y metodos: Estudio transversal en pacientes con PC. Se determinaron la densidad mineral ósea (DMO) lumbar y femoral, así como los parámetros del metabolismo fosfocálcico (Ca/P, PTH, 25OHD). Además, se evaluó la función pancreática exocrina mediante pruebas no invasivas: elastasa pancreática fecal-1 (EF-1) y test del aliento mediante 13C-Triglicéridos Mixtos (Pancreo-kit®).

Resultados: Se incluyeron 34 pacientes 28 varones y 6 mujeres con una edad media de 58±7,5 años; a los 29 (12-63) meses del diagnóstico de la PC, en su mayoría de etiología alcohólica (88%). Un 23,5% refería antecedente de fractura por fragilidad. El IMC fue <18,5 kg/m2 en el 15% de los pacientes. El 80% de los pacientes mostró niveles bajos de vitamina D (® fue patológico. La mayoría de pacientes (86%) tenía una baja masa ósea (el 65% osteopenia y el 21% osteoporosis). Se observó una correlación significativa entre la función pancreática, estudiada a través del Pancreo-kit® y los niveles de vitamina D (p 0,002), la EF-1 (p 0,003), el IMC (p 0,013) y la DMO lumbar (p 0,021). También observamos una asociación significativa entre el IMC y la DMO lumbar y femoral (p<0,05).

Conclusiones: Los pacientes con PC presentan frecuentemente déficit de vitamina D y una baja masa ósea, lo que indica la necesidad de adoptar medidas preventivas en el abordaje terapéutico de estos pacientes.

24. Valores de vitamina D en una cohorte de pacientes con lupus eritematoso sistémico. Relación con la actividad de la enfermedad y la masa ósea

García Mira Y, Heredia S, Martínez Morillo M, Gifre L, Prior A, Camins J, Cañellas J, Holgado S, Mateo L, Olivé A1

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona

Introducción: La vitamina D (vit D) es una hormona capaz de mediar la tolerancia inmune. Varios estudios han sugerido que el déficit de vit D puede relacionarse con una mayor actividad de la enfermedad en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES).

Objetivos: Analizar los valores de 25-hidroxivitamina D (25- OHD) en una cohorte de pacientes con LES e investigar su relación con parámetros clínicos, analíticos, inmunológicos y densitométricos.

Métodos: Se incluyeron 152 pacientes con LES (138 mujeres/14 varones) con una media de edad de 46±12 años atendidos entre 2013 y 2016 en un hospital universitario. A todos ellos se les realizó una densitometría ósea y se les analizó el metabolismo fosfocálcico. Se recogieron parámetros clínicos, inmunológicos y los índices de actividad del LES. Se definió déficit de 25-OHD como unos valores de 25-OHD inferiores a 20 ng/mL. Se consideró una baja masa ósea una escala T o Z <-1 DE, y osteoporosis una escala T <-2,5 DE o Z <-2 DE. El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS20.

Resultados: La media de los valores de 25-OHD fue de 19,8±11,4. El 87,5% de los pacientes presentaba valores de 25-OHD inferiores a 30 ng/mL, 61,2% inferiores a 20 ng/mL y 15,1% inferiores a 10 ng/mL siendo los valores más bajos en invierno (80%) y primavera (64,3%). El 42,8% recibían suplementos de vit D. A nivel densitométrico, más de la mitad de los pacientes (56,5%) presentaban una baja masa ósea y el 15,8% presentaba una osteoporosis. No observamos ninguna correlación significativa entre los valores de 25-OHD y los parámetros de actividad del LES ni con la masa ósea. Sin embargo, los pacientes con baja masa ósea presentaban mayor edad, mayor SLICC e hipocomplementemia. 37,5% de los pacientes recibían tratamiento con GCC. Los pacientes sin tratamiento con GCC presentaban mayor prevalencia de déficit de vitamina D (73,9% vs. 55,6%, p=0,034).

Conclusiones: El 61,2% de los pacientes con LES presenta déficit de 25-OHD, siendo estos más frecuentes en invierno/primavera, y en aquellos pacientes sin tratamiento con GCC. Los valores de 25-OHD no se correlacionaron con la actividad de la enfermedad, sin embargo los pacientes con baja masa ósea presentaban mayor SLICC e hipocomplementemia. Consideramos que es preciso establecer protocolos que evalúen la salud ósea en esta población. Recomendamos cuantificar los valores de vit D en invierno/primavera y prestar mayor atención de aquellos pacientes que no reciban tratamiento con GCC.

25. Relación entre vitamina D y resistencia a la insulina en mujeres con osteoporosis postmenopáusica

Ávila Rubio V1, García Fontana B1,2, Novo Rodríguez C1, Cantero Hinojosa J3, Reyes García R4, Muñoz Torres M1,2,5

1 Unidad de Metabolismo Óseo. UGC Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Campus de la Salud. Granada. Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (Ibs.GRANADA); 2 CIBERFES. Instituto de Salud Carlos III. Madrid; 3 UGC Medicina Interna. Hospital Universitario Campus de la Salud. Granada; 4 UGC Endocrinología y Nutrición. Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería; 5 Departamento de Medicina. Universidad de Granada

Introducción: La osteoporosis postmenopáusica (OPPM) se asocia con otras comorbilidades como son las enfermedades cardiovasculares (ECV). Recientemente se ha demostrado que la vitamina D puede estar implicada en la resistencia a la insulina, uno de los principales factores de riesgo cardiovascular (FRCV). Se ha sugerido que la vitamina D podría ser el vínculo común entre fragilidad ósea, alteración de la homeostasis de la glucosa y ECV. Sin embargo, esta relación no ha sido evaluada en profundidad en mujeres con OPPM.

Objetivo: Evaluar la relación entre los niveles circulantes de 25-hidroxivitamina D (25OHD) y parámetros del metabolismo de la glucosa en una cohorte de mujeres con OPPM. Definir el umbral de concentración plasmática de 25OHD a partir del cual se evidencian cambios en la homeostasis de la glucosa en nuestra población de estudio.

Material y métodos: Estudio transversal sobre una muestra de 40 mujeres con OPPM, sin tratamiento antiosteoporótico, no obesas y sin disglicemia, evaluadas en la Unidad de Metabolismo Óseo de la UGC Endocrinología del C.H.U. de Granada. Se recogen datos clínicos, antropométricos y parámetros analíticos relacionados con el metabolismo hidrocarbonado (glucosa en ayunas, HbA1c, insulina, modelo de homeostasis de la glucosa [HOMA2-Calculator]) y con el metabolismo mineral (25OHD, osteocalcina infracarboxilada [ucOC]). Se realiza un análisis descriptivo y estudio de asociación multivariante mediante análisis de regresión lineal múltiple incluyendo las posibles variables predictoras (significación <0,10).

Resultados: Todas la pacientes cumplían criterios densitométricos de osteoporosis: T-score lumbar -2,9±0,6 y cadera -1,8±0,7. Edad 62 años ±8,5; IMC 25,4 kg/m2 ±3,9; 25OHD 42,9 ng/dl ±19,8; HbA1c 5,4%±0,3. Los niveles de 25OHD se relacionaron de forma negativa con HOMA2-IR (R=-0,314, p=0,07), HOMA2- %B (R=-0,468, p=0,003) e insulina (R=-0,332, p=0,06); y de forma positiva con HOMA2-%S (R=0,368, p=0,02); independientemente de la edad, el IMC, el % grasa corporal y la ucOC. Las pacientes con niveles de 25OHD ≥45 ng/mL mostraron significativamente menores índices HOMA2-IR y HOMA2-%B, menor insulinemia y mayor índice HOMA2-%S.

Conclusiones: Nuestros resultados apoyan la hipótesis de que el estatus de 25OHD está relacionado con la homeostasis de la glucosa comportándose como un factor predictor de resistencia a la insulina y, por tanto, podría constituir un FRCV modificable en mujeres con OPPM.

26. Estudio comparativo del análisis de los niveles de vitamina D mediante dos técnicas analíticas diferentes

Sanz Martín P1, Castañeda Sanz S2, Quintanilla Martínez MD2, Díaz López AN1

1 Servicio de Análisis Clínicos; 2 Servicio de Reumatología Hospital Universitario de la Princesa. IIS-Princesa. Madrid

Introducción: La vitamina D es conocida por su acción en el metabolismo fosfo-cálcico. Su papel en la proliferación y maduración celular, y la asociación de su déficit con tumores y enfermedades autoinmunes hace que sea uno de los parámetros más demandados. El mayor problema para su medición deriva de la molécula en sí: por su carácter hidrofóbico, su unión a la proteína de transporte (DBP) y porque existe en dos formas diferentes, la 25(OH)D2 y 25(OH)D3, sin contar otras moléculas relacionadas. Roche Diagnostics (Cobas 602) posee un método electroquimioluminiscente automatizado para la medición específica de la 25(OH)D3 que es el método de elección en nuestro laboratorio. No obstante, otras casas comerciales ofrecen también esta medición (Architect i4000, Abbott Diagnostics).

Objetivo: Comparar los resultados de la medición de vitamina D con dos inmunoensayos de diferente especificidad y estandarización, y su impacto en la interpretación clínica de los mismos.

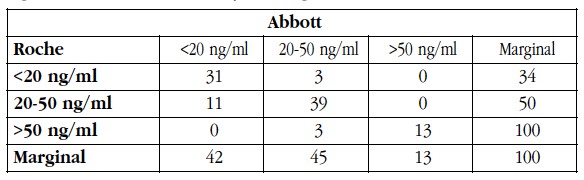

Material y métodos: Se compararon los resultados de 25(OH) vitamina D medidos por Roche (Cobas 602) de 25(OH)D total y por Abbott (Architect i4000) en 100 muestras de sueros de pacientes. Estadística: test de normalidad de Shapiro; correlación entre ambos métodos mediante el coeficiente de correlación de Spearman y concordancia entre ambos mediante el coeficiente kappa(SPSSv22).

Resultados: Los resultados hallados de 25 (OH) vitamina D medidos por los dos métodos se resumen en la Tabla. Los valores de 25(OH) vit D mostraron una distribución no normal (w=0.01) por lo cual se aplicó un test no paramétrico. La correlación hallada entre ambos métodos fue de 0,85. Para valorar la concordancia entre ambos métodos, utilizamos el índice kappa obteniendo un valor de 0,72 (EE: 0,06), lo que indica que la concordancia entre ambos métodos fue buena (IC 95%: 0,60-0,84). El análisis de los resultados de esta comparación de métodos nos permite identificar tres situaciones clínicas en las que podemos clasificar a nuestros pacientes: <20 ng/ml (déficit vit D), 20-50 ng/ml (suficiencia vit D) y >50 ng/ml (niveles elevados).

Conclusiones: En nuestra experiencia, la excelente correlación entre las dos técnicas prueba que los dos inmunoensayos automatizados pueden utilizarse de forma fiable para la evaluación rutinaria de 25OH-D en la práctica clínica. Los puntos de corte establecidos para la clasificación del paciente pueden variar según la metodología empleada y repercutir en el manejo clínico del paciente.

27. Vitamina D en el paciente obeso y sarcopenia

Botella S, Petrina E

Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

Introducción: La vitamina D tiene un papel importante en el músculo estriado a través de sus receptores VDR. Estudios controlados y aleatorizados han demostrado como la vitamina D se asocia a mejor fuerza muscular y menor riesgo de caídas y fracturas en personas mayores

Objetivo: El objetivo de este estudio es analizar los niveles de vitamina D en población obesa sin otra patología asociada. Además de valorar si existe correlación entre los niveles de vitamina D en población obesa, la masa muscular medida mediante bioimpedancia y la fuerza muscular valorada con dinamómetro.

Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio trasversal en el que se incluyeron a 60 pacientes (48 mujeres y 12 hombres) que acudieron durante el mes de marzo a consulta para valoración por obesidad. Se excluyeron todos aquellos que estuviesen tomando suplementación con vitamina D o que tuvieran otra patología asociada. Se les realizó estudio de composición corporal mediante bioimpedancia, se realizó estudio de fuerza mediante dinamometría y se les realizó determinación analítica con bioquímica general y niveles de calcidiol. Posteriormente se estudió el coeficiente de correlación de los niveles de vitamina D, fuerza y masa muscular de la población.

Resultados:La media de edad de la población fue de 52 años con un peso de 104,7±18 kg e IMC de 39,5±6 kg/m2. Los niveles de calcidiol en la población estudiada fueron de 16,7±6. La media de fuerza en las mujeres fue de 24,9±6 kg y en varones de 45,8±9 kg. El porcentaje de masa muscular estimado mediante bioimpedancia en mujeres fue de 49,9%±4 y en varones de 53,2%±11. El coeficiente de correlación entre los niveles de calcidiol y la fuerza muscular fue de R=0,2 y entre los niveles de calcidiol y el porcentaje de masa muscular fue de R=0,1.

Conclusiones: En este estudio, los niveles de calcidiol en población obesa se encontraron por debajo del rango de normalidad. Se encontró una correlación positiva muy baja entre los niveles de calcidiol, la fuerza muscular y el porcentaje de masa muscular en el paciente obeso.

28. Diferencia en los niveles de vitamina D entre calcifediol y colecalciferol en los pacientes de la consulta de osteoporosis

Blázquez Cabrera JA1, Navarro Casado L2, Navarro Martínez A1, Zafrilla García L2, Tirado Peláez MJ3

1 Medicina Interna. Consulta de Osteoporosis. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete; 2 Laboratorio de Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete; 3 Farmacia Atención Primaria de Albacete

Objetivo: Comparar los niveles de vitamina D en pacientes tratados con calcifediol y colecalciferol, en la consulta de osteoporosis.

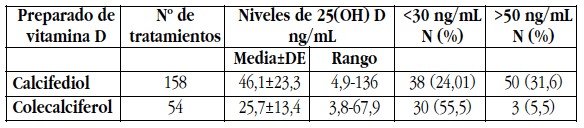

Material y métodos: Se han seleccionado todos los pacientes a los que se les ha solicitado la determinación de vitamina D en la consulta de osteoporosis durante el año 2016. La medición de los niveles de 25(OH) vitamina D se ha realizado mediante método HPLC en fase reversa isocrático y con detección a 265 nm (Biorad). Mediante la base de datos de la receta electrónica, se han seleccionado los tratamientos de vitamina D en forma de calcifediol (Hidroferol®) y colecalciferol solo (Deltius®) y se han comparado las medias de los niveles de 25(OH)D entre los pacientes de ambos fármacos. Se establece como referencia un valor óptimo de 25(OH)D de 30-50 ng/mL.

Resultados: Se han hecho 513 determinaciones a 469 pacientes: 384 mujeres (81,9%), con edad media de 70±13 años, y 85 varones (18,1%), con edad media de 72±15,6 años. Estaban tomando calcifediol o colecalciferol 212 pacientes: Tabla.

Conclusiones: 1) Cerca de la mitad de los pacientes de consulta de osteoporosis tienen recetado uno de los dos preparados de vitamina D solos. Las prescripciones de calcifediol son aproximadamente el triple de las de colecalciferol. 2) Los pacientes que toman calcifediol tienen una media de niveles de 25(OH)D 1,8 veces mayor que los que toman colecalciferol, lo cual confirma la mayor potencia calcifediol. 3) Los pacientes que toman calcifediol tienen una media de niveles de 25(OH)D cercana al límite superior recomendado y más de un 30% superan este valor, mientras que la media de los que toman colecalciferol está ligeramente por debajo del límite inferior y más del 50% no lo alcanzan. 4) Por tanto, se observa una tendencia al exceso de tratamiento con calcifediol y al tratamiento insuficiente con colecalciferol.