25. Fracturas vertebrales múltiples tras la suspensión de tratamiento con denosumab: serie de nueve casos

Fernández E, Benavent D, Bonilla G, Monjo-Henry I, García S, Bernad M, Balsa A, Aguado P

Servicio de Reumatología. Hospital La Paz. Madrid

Introducción: Se han descrito en el último año varios casos de pérdida rápida de densidad mineral ósea y aparición de múltiples fracturas tras la suspensión del tratamiento con denosumab (DNB), lo que ha generado una alerta clínica y una gran preocupación al respecto.

Objetivos: Analizar las características clínicas y de metabolismo óseo de una serie de pacientes con fracturas vertebrales múltiples tras la suspensión de DNB con la finalidad de conocer mejor este problema médico.

Métodos: Estudio descriptivo observacional retrospectivo de 9 pacientes con fracturas vertebrales múltiples tras suspender DNB, atendidos en el Servicio de Reumatología de un hospital español de tercer nivel entre 2015 y 2017.

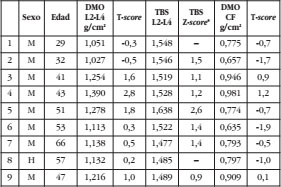

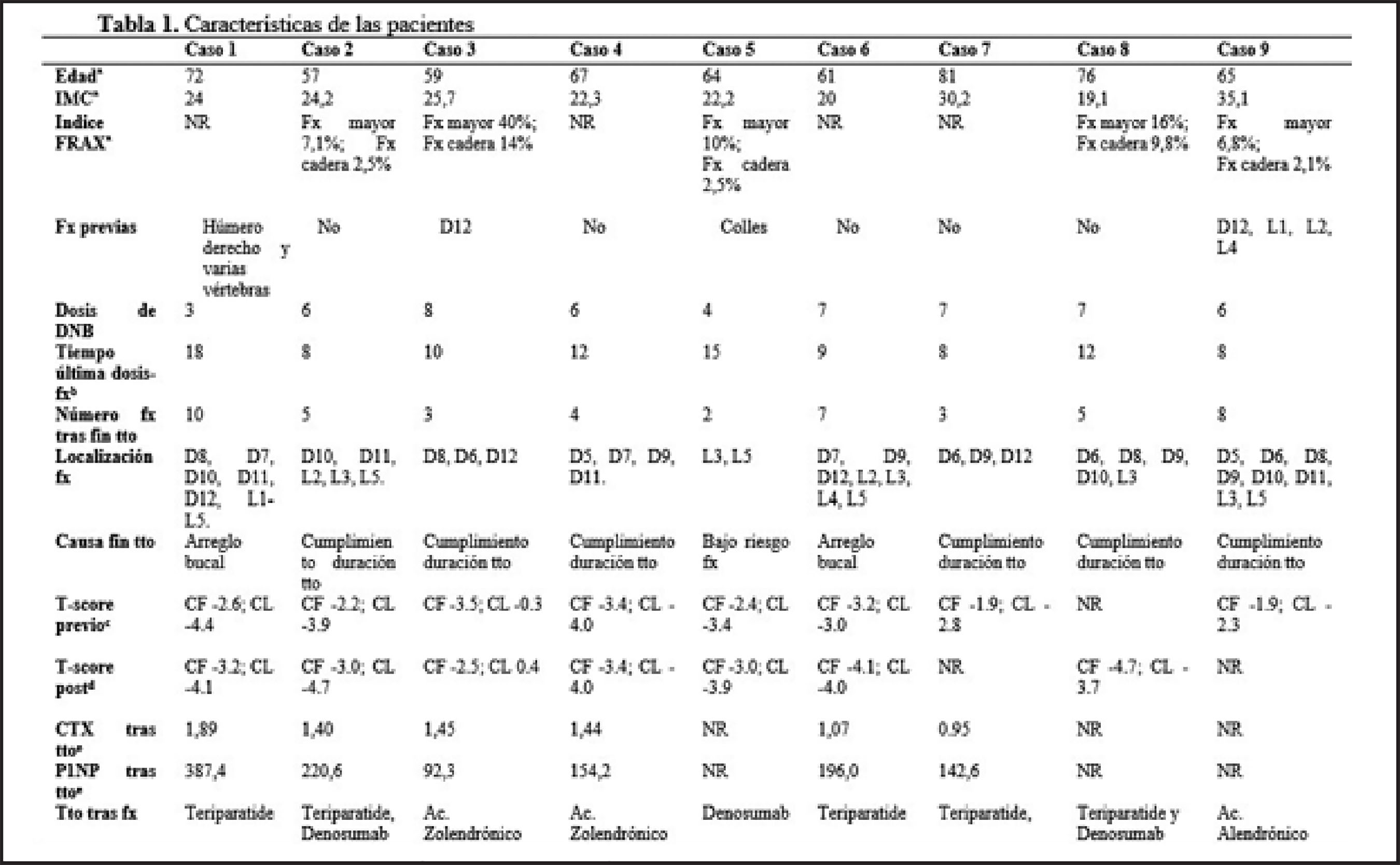

Resultados: Se incluyen 9 mujeres diagnosticadas de OP postmenopáusica (Tabla). La edad media al inicio del tratamiento con DNB fue 66,89±8,0 DS años. Cuatro tenían historia previa de fracturas por fragilidad y una tenía factores de riesgo de OP secundaria (inhibidores de la aromatasa, caso 8). Ocho pacientes (88,9%) habían recibido otros tratamientos previos a DNB (6 de ellas bifosfonatos orales). La media de dosis de DNB recibidas fue de 6±1,6 DS. La media de T-score antes del tratamiento fue -2,6±0,6 DS en cuello femoral (CF) y -3,0±1,3 DS en columna lumbar (CL). La media de T-score ± DS transcurridos al menos 6 meses de la suspensión de DNB fue -3,5±0,8 y -3,3±1,8, respectivamente. Los marcadores de recambio óseo se objetivaron elevados (media de CTX 0,143±0,663 DS ng/ml y P1NP 152,1±122,4 DS ng/ml). El tiempo medio transcurrido entre la última dosis del fármaco y la aparición de la primera fractura fue de 11,1±3,5 DS meses. Se registraron un total de 47 fracturas, todas espontáneas. Las vértebras más afectadas fueron D9, D12, L3 y L5. En una paciente se inició Alendronato seis meses después de suspender DNB siguiendo las recomendaciones de la ECTS y pese a ello presentó nuevas fracturas. A dos pacientes se les realizó vertebroplastia, produciéndose en ambas nuevas fracturas posteriores. Las opciones terapéuticas más utilizadas tras las fracturas fueron bifosfonatos o teriparatida (un 33,3% cada una de ellas).

Abreviaturas: IMC: índice de masa corporal; Fx: fracturas; Tto: tratamiento; CTX: telopéptido del colágeno; P1NP: propéptido del colágeno; CF: cuello femoral; CL: columna lumbar; NR: no recogido. (a) Al inicio del tratamiento con denosumab. (b) Tiempo transcurrido desde la administración de la última dosis de denosumab y la aparición de la primera fractura en meses.(c) T-score previo a la administración de denosumab. (d) T-score recogido transcurridos al menos 6 meses tras la última dosis de denosumab. (e) Marcadores de remodelado óseo recogidos por primera vez tras el fin del tratamiento, tras un tiempo transcurrido mínimo de 10 meses.

Conclusiones: La descripción de nuevos casos de fracturas vertebrales múltiples en los meses posteriores a la suspensión de DNB subraya la preocupación emergente en la comunidad científica, siendo preciso aclarar su mecanismo patogénico ("efecto rebote") y apoyar en evidencias sólidas las nuevas recomendaciones sobre su manejo.

26. Radiological index in the flat vertebra

Veiga Cabello R1, Ahijado Guzmán MP2, Cantalejo Moreira M2

1 Hospital Central de la Defensa. Rheumatology Service. Madrid. Spain;

2 Fuenlabrada' s Hospital. Rheumatology Unit. Fuenlabrada. Madrid. Spain

Introduction: Spine is a mechanical structure, which disposes their vertebral bodies in harmony with their stature, and progressively increasing in magnitude from the cervical to the lumbar spine. Defects in type II collagen gene are described, and in these cases, flat vertebra can be found, defined with flattening of the vertebral body, with irregular surface or with nodules of Schmorl, in isolation or in a maximum of two vertebral bodies, to distinguish it from Scheuermann's disease.

Objective: Current vertebral indexes, don't measure a relation between a person height and his vertebra, and if the harmony of the individual is accepted, an index that combines these variables must be created in order to guaranteeing the objectivity of the resultant value.

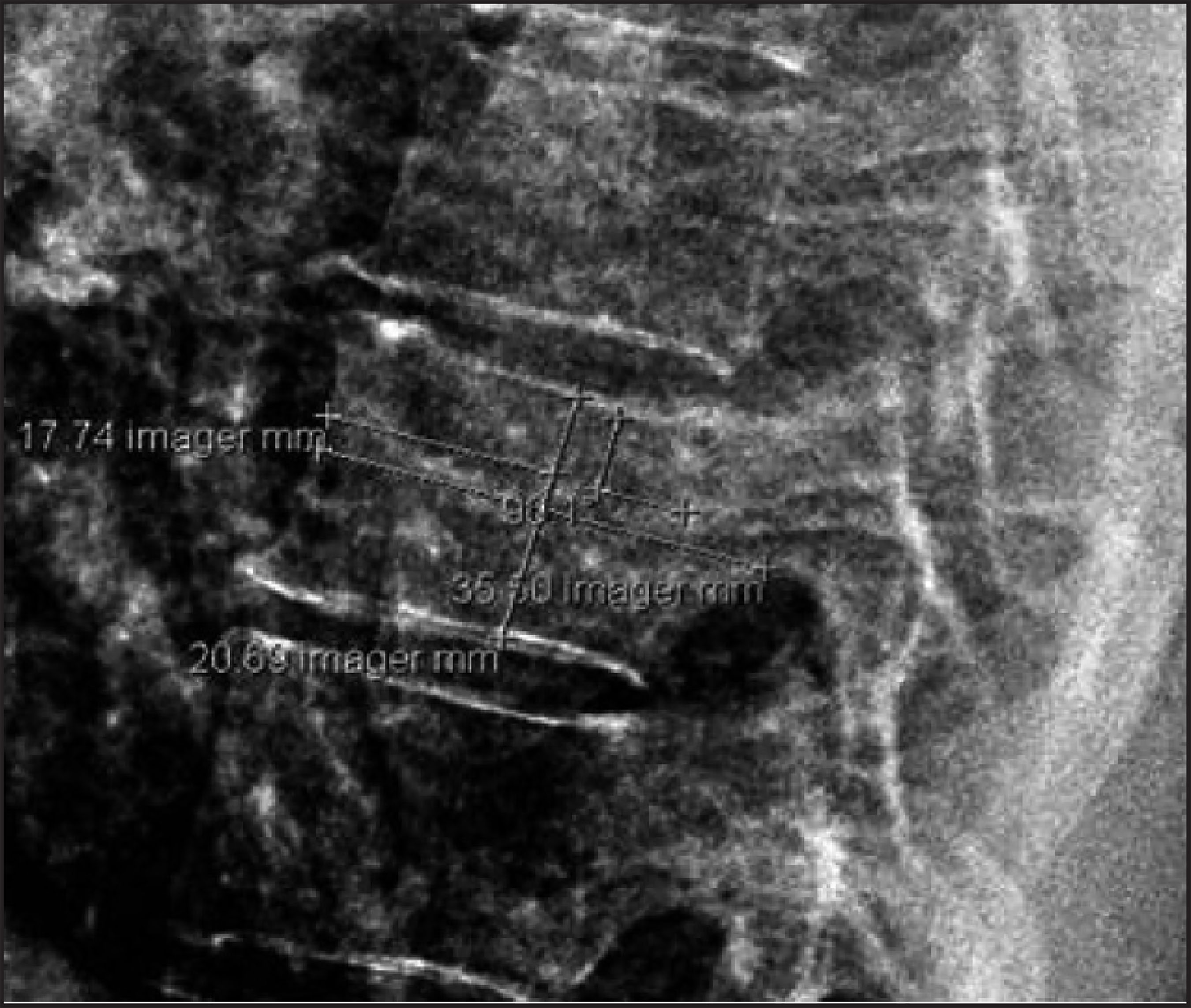

Material and method: Patients attending physician since 1994, both sexes, 20-55 years old, in whom Type II collagen disease or vertebral dysplasia was suspected, were selected for the study. A control group was created from patients that didn't fulfill the last inclusion criteria. Their medical histories were taken. Eighth dorsal flat vertebra in a lateral chest radiograph were assessed by tripleobserver (two rheumatologists and one radiologist) according to the defined criteria. In all selected patients, a DEXA osteoporosis screening was performed, being chest trauma exclusion criteria. Finally, a descriptive study was carried out and a comparative study of average of vertebral index of the eight dorsal vertebra (VIDV8) results was applied: VIDV8=10 x LVD8/(HVD8 x stature). Figure.

Figure Vertebral parameters: It is observed that the length of the eigth dorsal vertebra (LVD8), from the horizontal one of his pedi-cle, taken at that height and parallel to the vertebral plate with superior disc contact, is 35,50 mm. Drawing a line perpendicular to the previous one (90,1°), and measured from the most sclerous area of the vertebral plate with disc contact superior to infeior, passing through the midpoint of its length (17,74 mm), we obtain a height of the eighth dorsal vertebra (HVD8) of 20,69 mm

Results: 174 subjects were analyzed, 84 in the study group and 90 in the control one, both homogeneous and without statistically significant differences in sex, age and height, with an average value in the study group of 47.15 years old, 48.8% women, 80.5 kg and 1,64 m. In control group: 44.5 years old, 52.2% women, 78.5 kg and 1,65 m. The VIDV8 value, did not show any signi-ficant difference compared to the previous variables, except for patient cohort, with an ave-rage value of 10.1 Meters'1 in control group, and 12.5 Meters-1 in patholo-gical one (p<0.001). To a value of 11,108 Meters-1 the sensiti-vity is 90.5% and specificity 92.2%.

Conclusion: The VIDV8 is stable for the variables sex, age, height, and weight. To an outcome of 11,108 Meters-1, it discriminates both groups with sensitivity of 90.5% and specificity of 92.2%, in order to avoid the ambiguity of the explorer.

27. La activación del receptor de la parathormona (PTH1R) por mecanoestimulación genera diferentes respuestas osteogénicas respecto a estimulación por ligando en osteocitos y osteoblastos; mediación del cilio primario

Martín Guerrero E1, Tirado Cabrera I1, Cadenas Martín M1, Buendía I1, Bravo B1,2, Rodríguez de Gortázar A1,2, Ardura JA1,2

1 Instituto de Medicina Molecular Aplicada. Universidad San Pablo CEU. Madrid; 2 Departamento de Ciencias Médicas Básicas. Facultad de Medicina. Universidad San Pablo CEU, CEU Universities. Madrid

Introducción: La activación del receptor de la parathormona (PTH1R) en osteocitos y osteoblastos es determinante en la fisiopatología del hueso. PTH1R puede ser estimulado por distintos ligandos, incluyendo la proteína relacionada con la parathormona (PTHrP). Además recientemente hemos descrito la capacidad de PTH1R para activarse por estímulos mecánicos independientemente de ligando. La estimulación de PTH1R en osteocitos puede desencadenar respuestas mediadas por el cilio primario, un orgánulo especializado en la captación de estímulos mecánicos en las células óseas.

Hipotetizamos que la activación de PTH1R por ligando genera diferentes respuestas osteogénicas mediadas por el cilio primario en osteocitos y osteoblastos respecto a su activación por estímulo mecánico.

Objetivo: Describir las posibles diferencias en las respuestas de PTH1R a estimulación por ligando o por estimulación mecánica mediada por cilio primario en osteocitos y osteoblastos.

Métodos: Osteocitos MLO-Y4 y osteoblastos MC3T3-E1 se estimularon mecánicamente por flujo de fluido continuo (10 min, 10 dinas/cm2) o por el ligando PTHrP(1-37), en células con PTH1R o el cilio primario silenciado o no mediante silenciadores específicos. Se estudió la respuesta osteogénica de células MLO-Y4 y MC3T3 en estas condiciones por PCR cuantitativa analizando la expresión génica de varios marcadores óseos incluyendo OPG, RANKL, Runx2 y osteocalcina.

Resultados: PTHrP sobreexpresó OPG, Runx2 y osteocalcina y aumentó la relación OPG/RANK-L sin variar la expresión de RANK-L en células MC3T3. En osteocitos MLO-Y4 PTHrP incrementó la expresión de OPG, osteocalcina y RANK-L sin modificar la relación OPG/RANK-L. El silenciamiento del cilio primario inhibió la estimulación de osteocalcina en ambas líneas celulares pero sólo disminuyó la relación OPG/RANK-L en osteoblastos MC3T3.

Por otro lado, la estimulación mecánica indujo sobreexpresión de OPG y osteocalcina y disminuyó la expresión génica de RANK-L en células MC3T3 mientras que en células MLO-Y4 aumentó la expresión de OPG, RANK-L y osteocalcina. En ambos tipos celulares el estímulo mecánico incrementó la relación OPG/RANK-L. El silenciamiento de PTH1R inhibió la sobreexpresión de osteocalcina por mecanoestimulación en MC3T3 y MLO-Y4 y la relación OPG/RANK-L únicamente en osteocitos MLO-Y4.

Conclusiones: PTH1R y el cilio primario inducen respuestas osteogénicas diferentes en MC3T3 y MLO-Y4 en base a su activación por PTHrP o por mecanestimulación.

28. Fracturas vertebrales espontáneas tras la discontinuación de denosumab

Flórez H, Ramírez J, Monegal A, Guañabens N, Peris P

Servicio de Reumatología. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona.Barcelona

El denosumab (Dmab) es un tratamiento antirresortivo con demostrada eficacia en osteoporosis. Su discontinuación se ha asociado a una rápida pérdida de masa ósea y, más recientemente, al desarrollo de fracturas vertebrales (FV) en algunos pacientes. Es preciso identificar los factores de riesgo para presentar esta complicación y conocer su evolución.

Objetivo: Analizar las características clínicas, parámetros de metabolismo óseo y evolución de los pacientes que han presentado FV al discontinuar Dmab.

Metodología: Se incluyeron 7 mujeres (mediana de edad: 65 años [56-75]) con FV espontáneas tras discontinuar Dmab. Se revisó la historia clínica, causa de osteoporosis, tratamientos realizados, fracturas, duración y tiempo de discontinuación de tratamiento; Además, se valoró la evolución clínica, densitométrica y de los parámetros del metabolismo óseo tras la discontinuación de Dmab.

Resultados: Todas las pacientes tenían osteoporosis postmeno-páusica y dos recibían glucocorticoides; 4/7 pacientes tenían antecedentes de fracturas (2 FV, 1 calcáneo y 1 MTT); 5/7 habían recibido tratamiento antiosteoporótico previo (tratamiento hormonal, risedronato, alendronato, zoledronato) durante 6 meses -23 años. Todas recibieron Dmab durante 24-53 meses (mediana 38). La discontinuación del tratamiento fue por indicación odontológica (2), mejoría de la DMO (T-score -1,2) (1), falta de adherencia (1), ausencia de prescripción y/o retraso en la administración (3). La mediana de T-score previo a las FV era -2,45 (-1,2/-4) a nivel lumbar y -2,1 (-0,6/-3,1) en fémur total. El tiempo medio entre la última dosis de Dmab y las FV fue de 10 meses (8-20), con una mediana de 5 FV/paciente (2-8). Tras discontinuar Dmab hubo un aumento de los marcadores de remodelado óseo (PINP +364%, NTX +287% [medianas]). La DMO a los 8-21 meses de discontinuar Dmab disminuyó 1-21% en columna lumbar y 2-6% en fémur total. Tras las FV, 3 pacientes reiniciaron Dmab, 1 Dmab+teriparatida, 1 zoledronato y 2 alendronato. No hubo nuevas fracturas durante el seguimiento.

Conclusiones: La discontinuación de Dmab se asocia a un aumento del recambio óseo y a una pérdida de masa ósea que puede asociarse al desarrollo de FV espontáneas. El tratamiento previo con bisfosfonatos no parece disminuir este riesgo. Son precisos estudios que analicen el tratamiento antirresortivo y la duración más adecuados al discontinuar Dmab.

29. Osteoporosis por glucocorticoides: utilidad del trabecular bone score (TBS) en la valoración del riesgo de fractura

Flórez H1, Hernández-Rodríguez J2, Muxi A3, Carrasco JL4, Prieto-González S2, Ruiz-Gaspà S1, Cid MC2, Monegal A1, Guañabens N1, Peris P1

1 Unidad de Patología Metabólica Ósea. Servicio de Reumatología. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona; 2 Unidad de Vasculitis. Servicio de Enfermedades Autoinmunes. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona; 3 Servicio de Medicina Nuclear. Hospital Clínic de Barcelona; 4 Departament de Fonaments Clínics. Universidad de Barcelona

La osteoporosis (OP) inducida por glucocorticoides (GC) es la causa más frecuente de OP secundaria. En esta entidad las fracturas ocurren con valores de densidad mineral ósea (DMO) más altos de lo habitual. El TBS, un parámetro de textura obtenido a partir de las imágenes DXA, se ha relacionado con la microarquitectura ósea y con el riesgo de fractura independientemente de la DMO, por lo que podría ser de utilidad en la identificación de los individuos con un aumento del riesgo de fractura asociado al tratamiento con GC.

Objetivo: Analizar la utilidad del TBS en la estimación del riesgo de fractura en pacientes tratados con GC y compararla con la utilidad de la técnica de estimación estándar, la DMO.

Metodología: Estudio transversal que incluye 127 pacientes (edad 62±18 años, 63% mujeres) tratados con GC (>5 mg/día); en todos los pacientes se realizó una anamnesis dirigida, recogida de datos antropométricos, análisis de parámetros del metabolismo óseo, densitometría ósea (DXA) en columna lumbar y fémur (valorando la presencia de OP [T-score <-2,5]), análisis del TBS (valorando la presencia de microarquitectura degradada [MD] [<1,230]) y RX dorsolumbar para valorar fracturas vertebrales (FV). La capacidad diagnóstica de ambos parámetros (TBS vs. DMO) en relación a las fracturas se evaluó mediante la estimación de la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos (VP).

Resultados: La mayoría seguía tratamiento con GC por vasculitis o polimialgia reumática, durante 47,7±69 meses y con una dosis media de 14,5 mg/día. 17% tenían FV, 28% fracturas por fragilidad (FV+no FV), 29% OP densitométrica y 71% MD en el TBS. El TBS estaba alterado (MD) con mayor frecuencia que la DMO (OP) en pacientes con FV (76%, p=0,03 vs. 38%, p=n.s); los resultados fueron similares cuando se valoraron todas las fracturas por fragilidad (69%, p=0,02 vs. 36%, p=n.s). La capacidad diagnóstica del TBS fue superior a la DMO en la valoración de FV, con una sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de 0,76, 0,53, 0,25 y 0,92 para el TBS y de 0,38, 0,72, 0,22, 0,85 para la DMO, respectivamente. La especificidad aumentó a 0,89 para FV y 0,9 para fractura por fragilidad cuando se utilizaron ambos criterios (MD+OP) de forma aditiva.

Conclusiones: El TBS muestra un mayor poder discriminativo que la DMO en pacientes con fracturas por fragilidad tratados con GC, por lo que constituye una técnica útil complementaria a la DMO en la valoración del riesgo de fractura en estos pacientes.

30. El cilio primario media los efectos inductores de osteomimetismo de la proteína de matriz extracelular espondina-2 en células de tumor de próstata

Alonso V1,2, Gutiérrez Rojas I1, Kitchen B1, Álvarez Carrión L1, Rodríguez de Gortázar A1,2, Ardura JA1,2

1 Instituto de Medicina Molecular Aplicada. Universidad San Pablo CEU. Madrid; 2 Departamento de Ciencias Médicas Básicas. Facultad de Medicina. Universidad San Pablo CEU. CEU Universities. Madrid

Introducción: Las células de cáncer de próstata preferentemente metastatizan al tejido óseo gracias a la adquisición de un fenotipo óseo basado en la expresión ectópica de genes relacionados con el hueso. Este proceso, conocido como osteomimetismo, permite a las células cancerígenas colonizar y proliferar en el microambiene óseo. La pérdida del cilio primario se asocia a progresión tumoral causando un aumento de la activación de la proteína moduladora ósea β-catenina. La proteína de matriz extracelular espondina-2 es un miembro de la familia de proteínas activadoras de β-catenina que ha sido recientemente descrita como inductora de osteomimetismo y sobreexpresada en tumores de próstata que metastatizan a hueso. Hipotetizamos que la espondina-2 induce osteomimetismo en células de tumor de próstata de manera dependiente a la desactivación del cilio primario.

Objetivo: Describir el posible papel mediador del cilio primario en las acciones osteomiméticas de la espondina-2 en células de tumor de próstata.

Materiales: Utilizamos un modelo de tumor de próstata induc do por inyección ortotópica de células de adenocarcinom TRAMP-C1 en ratones C57BL/6. Las células TRAMP-C1 se silei ciaron o estimularon con espondina-2 o se silenciaron para marcador del cilio primario IFT88. Evaluamos la presencia c cilio primario, marcadores IFT88 y de osteomimetismo en pró tatas del modelo de ratón y en células TRAMP-C1. También s analizó la capacidad migratoria y de adhesión a superficie cubiertas de colágeno de células TRAMP-C1.

Resultados: Tumores inducidos por TRAMP-C1 mostraro mayor expresión de espondina-2, disminución en el número c células presentadoras de cilio primario, descenso de IFT88 e asociación a cambios osteomiméticos del tejido prostático, e concreto sobreexpresión génica de RANKL, OPG, Runx2 y osterix. In vitro, la estimulación con espondina-2 disminuyó el número de células presentadoras de cilio primario. Además, el silei ciamiento de IFT88 aumentó la sobreexpresión de marcadore osteomiméticos inducida por espondina-2 en células TRAMP-C1. Además, la estimulación con espondina-2 aumentó la capacida migratoria y de adhesion a superficies colagenizadas de las cél las TRAMP-C1 de manera similar al silenciamiento de IFT88.

Conclusiones: La espondina-2 induce osteomimetismo aumento en la capacidad migratoria y adhesiva de células tum rogénicas de próstata mediante un mecanismo dependiente de desactivación del cilio primario.

31. Evaluación de la calidad ósea mediante trabecular bone score en adultos con raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X

Arboiro Pinel RM1, Moro Álvarez MJ2, Díaz Curiel M1, Torralbo García M3

1 Servicio de Medicina Interna. Unidad Metabolismo Óseo. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Quirónsalud. Madrid; 2 Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Infanta Leonor y Hospital Virgen de la Torre. Madrid; 3 Densitometría. Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Quirónsalud. Madrid

Introducción: El raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X es la forma hereditaria más común de osteomalacia. Se asocia a una mutación del gen PHEX (gen regulador del fosfato) y se caracteriza por hipofosfatemia, pérdida renal de fosfato y una mineralización esquelética inadecuada. Clínicamente se presenta como estatura baja, osificaciones ligamentosas, deformidades de huesos largos (varum o genu valgum) y signos radiológicos de raquitismo como las líneas de Looser-Milkman o pseudofracturas. La enfermedad se trata con sales de fosfato y calcitriol, que puede mantenerse o no en la edad adulta. Existen pocos estudios sobre el status óseo en adultos con hipofosfatemia ligada a cromosoma X (XLH), que son controvertidos. Algunos estudios han encontrado una masa ósea normal en estos pacientes, mientras que otros han encontrado una alteración de la resistencia ósea relacionada con un defecto de la mineralización subyacente.

Objetivo: Evaluar el status óseo en pacientes adultos con XLH por medio de la absorciometría de rayos X de energía dual (DXA) y trabecular bone score (TBS)que ha demostrado ser una técnica útil para conocer de forma indirecta, parámetros de calidad ósea en patologías que secundariamente producen fracturas osteoporóticas.

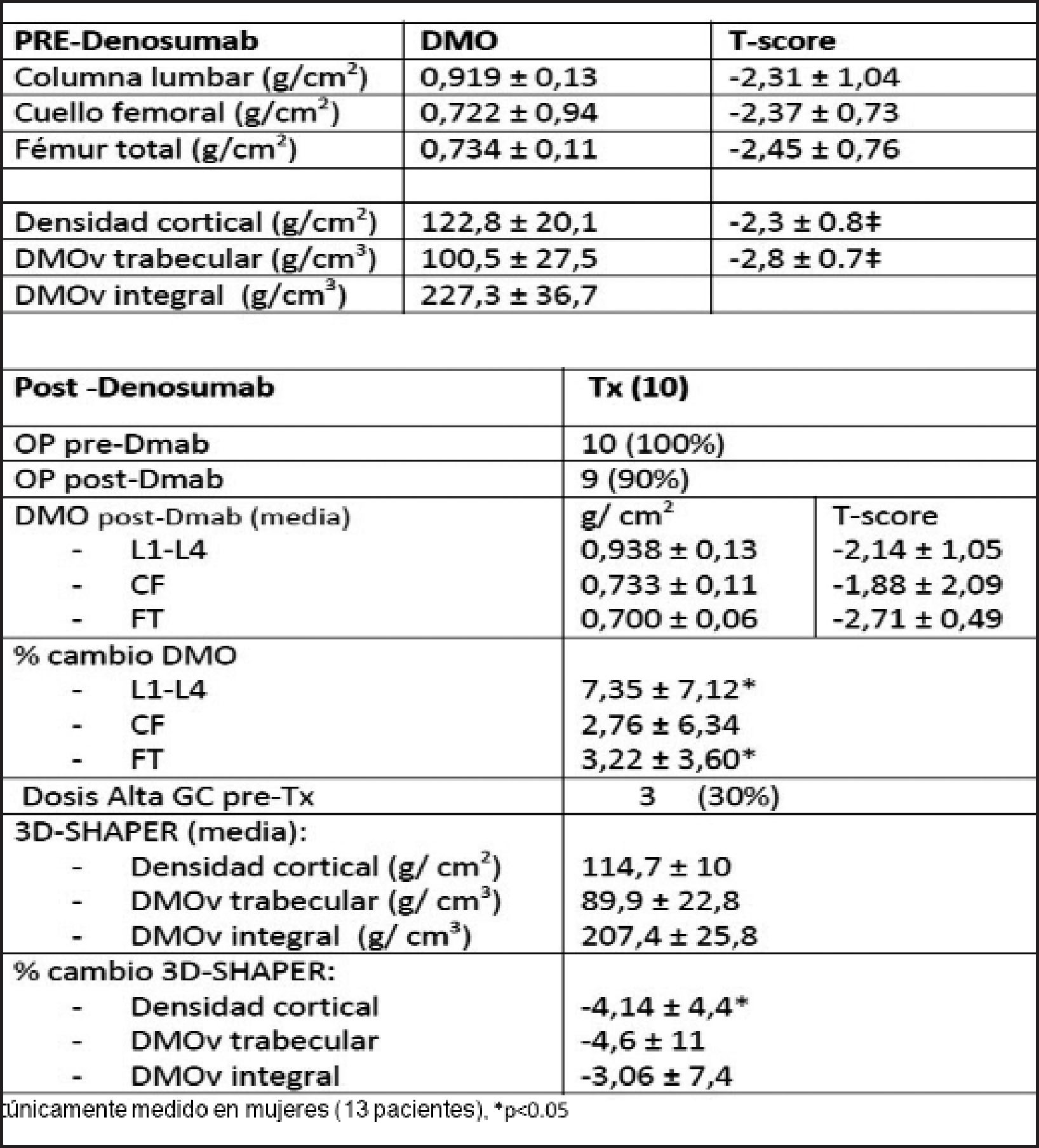

Métodos: Se evaluó la densidad mineral ósea (DMO) en columna lumbar L2-L4 (CL) y cuello femoral (CF) mediante DXA Hologic QDR 4500C y la microarquitectura ósea mediante TBS (software TBS Insight) en 9 pacientes adultos (edad 29 a 67 años, 8 mujeres y 1 hombre) con diagnóstico clínico (estatura baja, deformidades en las piernas) y bioquímicos de XLH. Todos los pacientes estaban en tratamiento con suplementos de calcitriol y fosfato.

Resultados: Los 9 pacientes mostraron una DMO normal en la CL con TBS también normal. La DMO de CL de 3 de los 9 pacientes estaba aumentada, con T-scores superiores a 1,5. La DMO en CF estaba disminuida en 2 pacientes, Estos hallazgos son congruentes con lo descrito previamente en la literatura, que sugieren que en algunos pacientes la DMO de CL está aumentada, mientras que en CF no lo está e incluso puede estar reducida en algunos sujetos.

Conclusiones: Todos los pacientes incluidos en este estudio mostraron una DMO de columna lumbar normal y un TBS normal. El reducido tamaño muestral, no nos permite afirmar que los valores de TBS sean diferentes en la evaluación del estado óseo al menos en pacientes con XLH.

32. Evaluación de la calidad ósea mediante 3D-DXA en adultos con raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X Arboiro Pinel R1, Moro Álvarez MJ2, Díaz Curiel M1, Torralbo García M3

1 Servicio de Medicina Interna. Unidad Metabolismo Óseo. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Quirónsalud. Madrid; 2 Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Infanta Leonor y Hospital Virgen de la Torre. Madrid; 3 Densitometría. Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Quirónsalud. Madrid

Mineral Density (vBMD)) que mide la densidad promedio en el compartimento trabecular y refleja su resistencia; y la densidad superficial cortical (Cortical Surface Density (sDens)) directamente relacionada con la resistencia ósea cortical, cuanto más denso sea el hueso cortical, más alta será la densidad cortical. Resultados: Los 9 pacientes mostraron una DMO normal en la CL. La DMO de CL de 3 de los 9 pacientes estaba aumentada, con tT-scores superiores a 1,5. La DMO en CF estaba disminuida en 2 pacientes, El análisis con 3D- SHAPER muestra vBMD trabecular normal. La densidad superficial corticales normal en la mayoría los pacientes, resultando por debajo del rango normal (-1,7 y -2,4 T-score) en los 2 pacientes con DMO en CF disminuida.

Conclusiones: La mayoría de los pacientes mostraron una DMO de CF normal con vBMD y sDens en un rango normal que se correlaciona con una resistencia ósea normal.

Introducción: El raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X es la forma hereditaria más frecuente de osteomalacia y se caracteriza por hipofosfatemia, fosfaturia y una alteración de la mineralización esquelética, que causa una baja estatura,y deformidades en las piernas.La enfermedad se trata con sales de fosfato y calcitriol, que puede prolongarse hasta la edad adulta. Los escasos estudios sobre el status óseo en adultos con hipofosfate-mia ligada a cromosoma X (XLH), son controvertidos, y sugieren una masa ósea normal e incluso aumentada en el hueso trabecu-lar y disminuida en hueso cortical, lo cual reflejaría presumiblemente, un defecto de la mineralización subyacente que no se corrige con el tratamiento.

Objetivo: Evaluar el status óseo en pacientes adultos con XLH por medio de la absorciometría de rayos X de energía dual (DXA) y del software 3D- SHAPER que proporciona un análisis tridimensional del fémur a partir de una imagen DXA de cadera estándar.

Métodos: Se evaluó la densidad mineral ósea (DMO) en columna lumbar L2-L4 (CL) y cuello femoral (CF) mediante DXA Hologic QDR 4500C en 9 pacientes adultos (edad 29 a 67 años, 8 mujeres y 1 hombre) con diagnóstico clínico (estatura baja, deformidades en las piernas) y bioquímicos de XLH. Todos los pacientes recibían tratamiento con calcitriol y fosfato.Se analizó la DXA de cadera estándar con el algoritmo 3D-DXA (software 3D-SHAPER. Galgo Medical, Barcelona) que permite analizar el hueso cortical y trabecular por separado. Se determinaron la densidad mineral ósea volumétrica trabecular (volumetric Bone Mineral Density (vBMD)) que mide la densidad promedio en el compartimento trabecular y refleja su resistencia; y la densidad superficial cortical (Cortical Surface Density sea el hueso cortical, más alta será la densidad cortical.

Resultados: Los 9 pacientes mostraron una DMO normal en la CL. La DMO de CL de 3 de los 9 pacientes estaba aumentada, con T-scores superiores a 1,5. La DMO en CF estaba disminuida en 2 pacientes, El análisis con 3D- SHAPER muestra vBMD trabecular normal. La densidad superficial corticales normal en la mayoría los pacientes, resultando por debajo del rango normal (-1,7 y -2,4 T-score) en los 2 pacientes con DMO en CF disminuida.

Conclusiones: La mayoría de los pacientes mostraron una DMO de CF normal con vBMD y sDens en un rango normal que se correlaciona con una resistencia ósea normal.

33. Utilidad de una consulta telemática de osteoporosis

Ojeda S, Rodríguez-Lozano C, Saavedra A, Molina A, Rubiño F, Naranjo A Servicio de Reumatología. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Palmas de Gran Canaria

Introducción: La OP y sus complicaciones son factibles para la consulta telemática, dado que muchas dudas consisten en interpretación de pruebas complementarias o el inicio o suspensión de tratamiento. En una encuesta sobre el manejo de la OP1, se observó que un 30% de los centros de nuestro país existe consulta telemática de OP (CTO). No disponemos, sin embargo, de resultados y viabilidad de la CTO en España.

Objetivo: Analizar la actividad de una CTO.

Material y método: Desde abril de 2017 se ha implantado una CTO piloto coordinada por dos reumatólogos. Las consultas relacionadas con OP y sus complicaciones procedentes de atención primaria (AP) o especialidades hospitalarias (EH) son valoradas y distribuidas de la siguiente forma: 1) consulta monográfica de OP; 2) Unidad de fracturas FLS atendida por enfermera; 3) CTO; en este caso, el paciente es citado en una agenda no presencial donde se revisan la historia y pruebas complementarias y se emite un informe detallado. El criterio de derivar a la CTO fue el considerar que se podía responder la interconsulta sin citar al paciente.

Resultados: Se han valorado 320 consultas, 190 (59%) de AP y 130 (41%) de EH. El motivo de consulta de AP fue: indicación de tratamiento en 93 casos (49%), fractura en 69 (36%) (vértebra 65%) y retirada de tratamiento (“vacaciones”, acontecimientos adversos, patología oral, otras) en 23 (12%). El motivo de consulta en las EH fue: fractura en 68 (52%) (vértebra 50%), OP secundaria en 49 (38%) e indicación de tratamiento en 13 (10%). La derivación fue como sigue: consulta monográfica 154 pacientes (48%; 30% de AP vs. 75% de EH; p<0,001), citación en la FLS a 56 pacientes (18%; 13% de AP vs. 30% de EH; p=0,02) y citación en la CTO a 110 pacientes (34%; el 57% de AP vs. 2% de EH; p<0,001).

Conclusiones: Un tercio de las consultas de OP pueden ser atendidas de manera no presencial. En el caso de los pacientes derivados de AP, la mayoría de las interconsultas están relacionadas con el inicio o la retirada de tratamiento y en el 57% de los casos se resuelven por vía telemática. Creemos que la consulta monográfica de OP combinada con una FLS y la CTO permite seleccionar de forma razonable los pacientes que precisan valoración médica presencial.

1- XLIV Congreso de la Sociedad Española de Reumatología 2018.

34. Estado nutricional de los pacientes con fractura osteoporótica valorados en un Fracture Liaison Service (FLS)

Saavedra A1, Ojeda S1, Pablos-Velasco P de2, Rodríguez-Lozano C1, Molina A1, Naranjo A1

1 Servicio de Reumatología. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; 2 Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín

Introducción: Los pacientes con fractura de cadera a menudo están desnutridos. No hay estudios que valoren el estado nutricional en otro tipo de fracturas.

Objetivo: Describir el estado nutricional de los pacientes atendidos en un FLS.

Material y método: Es un estudio observacional prospectivo. Se recogieron pacientes ambulatorios ≥ >65 años con fractura por osteoporosis (OP). Se recogió: tipo de fractura, FRAX, DXA, índice de comorbilidadde Charlson1, escala de riesgo de caídas Downton2, Mini Nutritional Assessment (MNA)3, historia dietética, parámetros antropométricos y analíticos (CONtrol NUTricional: CONUT)4. Resultados: Se han valorado 150 pacientes consecutivos. Edad media 76 años, 88% mujeres. Tiempo medio entre la fractura y la valoración: 5 meses. Tipo de la fractura: cadera 32%, antebrazo

25%, húmero 18%, vértebra 7%, otras 18%. FRAX promedio prin-cipal/cadera 13% y 6%. La DXA mostró OP 38% y osteopenia 52%. El índice de Charlson fue ≥3 (alto) en el 23%. La escala de caídas Downton fue ≥3 (alta) en el 58%. El MNA con estado nutricional normal en el 69%, riesgo de desnutrición el 30% y desnutrición el 1%. Riesgo de desnutrición y desnutrición en 46% fracturas de cadera, 13% de húmero, 13% de antebrazo, 11% de vértebra y 7% en otras fracturas. Presentaban trastorno de la deglución el 19%. El IMC medio fue de 28, 15% presentó peso insuficiente o desnutrición (57% sufrió fractura de cadera). El 23% presentó pérdida de peso involuntaria (PiP) entre el 5-10% (59% fueron fracturas de cadera). El CONUT para el riesgo de desnutrición fue leve 97% y moderado 3%. Presentaban insuficiencia de vitamina D (<30) 75% de los pacientes.

Conclusiones: Un tercio de los pacientes atendidos en un FLS presenta desnutrición o riesgo de desnutrición, por lo que contar con la valoración nutricional puede ayudar a prevenir nuevas fracturas por OP y sus complicaciones.

1.-Charlson ME et al. J Chronic Dis. 1987;40:373-83; 2.- Downton JH. GreatBritain: EdwardArnold; 1993. p. 64-80, 128-30; 3.-Société des Produits Nestlé, S.A., Vevey, Switzerland, Trademark Owners; 4:-Ignacio de Ulibarri et al. Nutri Hosp. 2005;20:38-45.

35. Caracterización renal de los pacientes con síndrome de Down

Sanz Martín MP, Ferreirós Martínez R, Pascual Gómez N, Moldenhauer F, Roy E,

Ortega E, Parra P Quiroga B

Hospital Universitario de la Princesa, Madrid

Introducción: El síndrome de Down (SD) es la anomalía cromosómica más frecuente en recién nacidos vivos, siendo también la causa más frecuente de discapacidad psíquica congénita en los países occidentales. Su incidencia es variable, oscilando entre 1/660 y 1/1.000 entre los nacimientos vivos. Ya existen estudios publicado acerca de la importancia de ajustar el filtrado glomerular, la principal prueba para detectar las enfermedades del riñón, a las características físicas de los pacientes con SD, para así evitar el infradiagnóstico de insuficiencia renal en esta población.

Métodos: Se reclutó a 80 sujetos consecutivos seguidos en las consultas monográficas de la Unidad de Síndrome de Down del Adulto de nuestro hospital. Se evaluó la función renal con diferentes parámetros (creatinina, cistatina y metabolismo mineral) (Cobas 8000) así como con la realización de ecografía renal, grosor íntima media (GIM), velocidad de onda de pulso (VOP) y bioimpedancia espectroscópica (BIS). Se analizaron nuevos biomarcadores reno-vasculares como Klotho y FGF-23 (AP22 IF ELITE) y se realizó una comparación entre los sujetos con SD y los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC).

Resultados: De los sujetos con SD, 46 (56,8%) eran varones. La edad media era 40±12 años. En cuanto a la función renal, la cre-atinina media fue 0,97±0,17 mg/dL (filtrado glomerular estimado por CKD-EPI 88±17 ml/min/1,73 m2, ajustado para superficie corporal 79±20 ml/min/1,73m2). La cistatina C media fue de 1,2±0,2 mg/dL (filtrado glomerular estimado por Hoek 58±8 ml/min). La media del tamaño renal por ecografía fue de 9,5±0,9 cm. En los pacientes con SD, la función renal se sobreestimó con la creatinina en comparación con la cistatina C, existiendo una correlación positiva y fuerte entre CKD-EPI y Hoek (ρ 0,61, p<0,0001). Encontramos una correlación significativa y positiva entre la FGF 23 y cistatina C ρ (0,35, p=0,03) y negativa entre FGF 23 y el tamaño renal (ρ-0,48, p=0,004). Comparamos los valores de klotho en los sujetos con SD en comparación con una cohorte de 46 pacientes con ERC y encontramos que los primeros presentaban valores significativamente más altos (1,17 vs. 0,21 ng/mL, p=0,05).

Conclusiones: En los sujetos con SD, la función renal se sobreestima con CKD-EPI en comparación con la fórmula de Hoek. Los sujetos con SD presentan un Klotho superior a los pacientes con ERC.

36. Manifestaciones radiológicas en la platispondilia

Ahijado Guzman MP1, Veiga Cabello RM2, Cantalejo Moreira M1, Ruiz Ruiz J3, Zapatero Gaviria A3

1 Rheumatology. Htal Universitario de Fuenlabrada. Fuenlabrada.Madrid; 2 Rheumatology Service. Htal Central de la Defensa. Madrid; 3 Internal Medicine Service. Htal Universitario de Fuenlabrada. Fuenlabrada. Madrid

Introducción: Están descritos defectos en el gen del colágeno tipo II, que predisponen a diversas combinaciones fenotípicas en familias con displasia esquelética, y/o enfermedad por deposito de microcristales y/o artrosis precoz y/o osteocondromatosis sinovial. Se define vertebra plana, a la existencia de vértebras con aplanamiento de su cuerpo vertebral, de superficie irregular o con nódulos de Schmorl (vértebra plana), de forma aislada o como máximo de dos cuerpos vertebrales, para así diferenciarlo de la enfermedad de Scheuermann (Figura).

Objetivo: Poner de manifiesto la posibilidad de “vértebra plana dorsal” en relación con patologías asociadas alteraciones del colágeno tipo II.

Material y método: Se seleccionaron para el estudio los pacientes que acudieron a consulta desde el año 1994, en los que se sospechaba enfermedad del colágeno tipo II o displasia vertebral. En estos pacientes, se realizó una historia clínica y se revisaron las radiografías disponibles del paciente, incluida columna lateral dorsal, en busca de vértebra plana, triple observador (dos reumatólogos y un radiólogo), según los criterios definidos. En todos los pacientes seleccionados se realizó screening de osteoporosis DEXA, siendo criterio de exclusión la osteoporosis densitométrica y el traumatismo torácico.

Resultados: Se estudiaron 84 pacientes (43 varones y 41 mujeres), con una edad media de 47,1 años, peso medio de 84,6 kg en el varón y 74,4 kg en la mujer, talla media 168,8 cm en el varón y 159 cm en la mujer. Se obtuvo desde un punto de vista clínico radiológico: artrosis atípica: 64,3%; osteocondromatosis sinovial: 15,5%; condrocalcinosis: 7,1%; ápex cifotico dorsal bajo: 38,1%; entesopatias calcificantes: 4,8%; exóstosis: 4,8%; otras calcificaciones: 20,2%; escoliosis: 33,3%; antecedentes familiares de vertebra plana: 3,6%; rasgos displásicos periféricos: 27,4%; antecedentes personales de artritis microcristalinas: 4,8%. Ninguno presentaba T-score sugestivo de osteoporosis por DEXA.

Conclusiones: Se observa la asociación de vértebra plana dorsal, según los criterios definidos, como una forma de displasia vertebral en el seno de alteraciones del colágeno tipo II.

Todos los pacientes o sus padres eran naturales de pueblo pequeños, que hacía sospechar endogamia.

37. Efectos de zoledronato sobre la densidad mineral ósea, la microar-quitectura ósea y riesgo de fracturas en mujeres con osteoporosis pos-tmenopáusica: estudio de vida real a 10 años

Ávila-Rubio V1, Márquez-Hernández MT2,3, García-Fontana B124, Muñoz-Torres M1,3,41 Unidad de Metabolismo Óseo. UGC Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario San Cecilio de Granada; 2 Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (Ibs.GRANADA); 3 Departamento de Medicina. Facultad de Medicina. Universidad de Granada; 4 CIBERFES. Instituto de Salud Carlos III

Introducción: La evidencia acerca de los efectos de zoledronato (ZOL) sobre las propiedades óseas y el riesgo de fractura a largo plazo tras su interrupción es inconsistente.

Objetivo: Evaluar los resultados de ZOL intravenoso anual durante 3 años sobre la densidad mineral ósea (DMO) y el trabecular bone score (TBS), su evolución post-tratamiento y la incidencia de fracturas en una cohorte de mujeres con osteoporosis postmenopáusica tratadas en la Unidad de Metabolismo Óseo del Hospital Universitario San Cecilio de Granada.

Pacientes y métodos: Estudio observacional longitudinal retrospectivo sobre 64 mujeres que iniciaron tratamiento entre enero 2008 y enero 2012, con seguimiento hasta diciembre 2017, fallecimiento o inicio de otro tratamiento. Se analizan variables clínico-demográficas basales; DMO (T-score lumbar [CL], cuello femoral [CF] y cadera total [CT]) y valor de TBS de CL en 5 tiempos (basal, 12 meses, 24 meses, 36 meses y al final del seguimiento); e incidencia de nuevas fracturas osteoporóticas.

Resultados: Edad media al inicio 70±9 años; prevalencia de fractura 73,4%; ausencia de tratamiento previo 14%. Parámetros basales: T-score CL -3,4±1, CF -2,3±1, CT -2,1±1; TBS 1,162±0,164. Seguimiento medio 6±2 años. A los 36 meses se observó un incremento de todos los parámetros respecto al inicio: T-score CL 18,7% (p=0,003), CF 10,9% (p=0,06), CT 30,9% (p=0,005), TBS 4,5% (p=0,484). Al final del seguimiento, todos los parámetros se mantuvieron por encima del valor basal: T-score CL 16,6% (p=0,06), CF 7,4% (p=0,925), CT 28,5% (p=0,02), TBS 3% (p=0,686); con un descenso no significativo de la DMO respecto a la alcanzada a los 36 meses y un descenso significativo (p=0,008) del TBS. Los cambios porcentuales en DMO y TBS no se correlacionaron. La incidencia acumulada de nuevas fracturas durante el periodo de estudio fue del 17,2% (7,8% a los 36 meses) y la densidad de incidencia de 2,9 casos x 100 personas-año. El riesgo relativo de fractura durante el periodo de tratamiento y el periodo post-tratamiento fue de 0,83 y 1,19, respectivamente.

Conclusión: Nuestros resultados muestran una menor incidencia de fracturas que la descrita en la literatura. El beneficio sobre la DMO se mantiene a largo plazo; sin embargo, el valor de TBS disminuye significativamente. Esta pérdida de calidad ósea podría justificar el incremento del riesgo de fractura que ocurre con el paso del tiempo.

38. Evolución densitométrica tras paratiroidectomía por HPTP: evaluación mediante trabecular bone score

Muñoz de Nova JL1, Hoz Rodríguez A de la1, Escolano Diz E2, Martínez Quintanilla MD2, García Vadillo A2, Martín-Pérez E1, Castañeda Sanz S2

1 Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo y 2 Servicio de Reumatología. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Introducción: El trabecular bone score (TBS) es una herramienta informática para la valoración de la microarquitectura ósea cuyo papel aún no ha sido correctamente establecido en los pacientes con hiperparatiroidismo primario (HPTP).

Objetivo: Comparar la evolución del TBS con el resto de parámetros densitométricos 3 años después de la paratiroidectomía.

Material y método: Análisis retrospectivo de pacientes intervenidos por HPTP en nuestro hospital entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014 que hayan completado un seguimiento mínimo de 3 años. Se recogieron variables bioquímicas pre- y postoperatorias, así como variables relacionadas con la evaluación ósea [T-score, densidad mineral ósea (DMO) por densitometría dual de Rx (DXA-Hologic 4500®) y TBS (Medimaps®)]. Se realizó un análisis estadístico de la evolución de dichos parámetros.

Resultados: Se incluyeron 58 pacientes con una edad media de 58,4±12,5 años, 49 de ellos mujeres (84,5%). 29 pacientes (50%) presentaban osteoporosis y 11 (19%) obesidad. La tasa de eucalcemia a los 3 años fue del 94,8%, mientras que la PTH se normalizó en el 82,8%. El calcio medio preoperatorio fue 10,6±0,8 mg/dL y la mediana de PTH fue 114,9 pg/mL (RIQ: 86,8-147,2). En los pacientes eucalcémicos se produjo una mejoría a los 3 años del T-score (fémur [F] -1,17 vs. -0,882; p=0,003; columna lumbar [CL] -2,23 vs. -1,88; p=0,009) y de la DMO (F: 0,829 vs. 0,858; p=0,02; CL: 0,814 vs. 0,832; p=0,128), mientras que el TBS de CL empeoró (1,252 vs. 1,198; p=0,017). En los pacientes que normalizaron la PTH se encontraron resultados similares: mejoría de T-score (F: -0,980 vs. -0,810; p=0,046; CL: -2,42 vs. -1,98; p=0,001) y DMO (F: 0,831 vs. 0,856; p=0,04; CL: 0,789 vs. 0,829; p=0,015), con empeoramiento del TBS (1,253 vs. 1,120; p=0,015). En los pacientes que normalizaron calcio, pero mantuvieron elevada la PTH se produjo una mejoría en el T-score y la DMO, pero no alcanzó la significación estadística. En los pacientes con obesidad, no se encontró mejoría en el T-score (F: -0,790 vs. -0,610; p=0,408; CL: -2,34 vs. -2,37; p=0,882), pero sí empeoró el TBS (1,122 vs. 0,977; p<0,001).

Conclusiones: En nuestra cohorte de pacientes con HPTP encontramos una mejoría significativa en términos de T-score y DMO en fémur y CL 3 años después de la cirugía, mientras que el TBS empeoró en este periodo. Nuestros datos podrían sugerir que el TBS no es una herramienta apropiada para evaluar la evolución mineral ósea en el HPTP.

39. Los niños en riesgo de presentar baja masa ósea asocian más de un factor de riesgo

Magallares B1, Cerdà D2, Betancourt J3, Fraga G3, Quesada-Masachs E6, López-Corbeto M6, Pardo N3, Torrent M3, Marín A4, Herrera S4, Casademont J5, Corominas H1, Malouf J4

1 Unidad de Reumatología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona; 2 Servicio de Reumatología del Hospital Moises Broggi. Barcelona; 3 Servicio de Pediatría del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona; 4 Unidad de Metablismo Óseo. Servicio de Medicina Interna del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona; 5 Servicio de Medicina Interna del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona; 6Servicio de Reumatología Pediátrica del Hospital Valí d’Hebron. Barcelona

Introducción: Una mala salud ósea en la edad pediátrica puede condicionar no sólo problemas durante la infancia sino también en la edad adulta, que pueden prevenirse con el correcto manejo de los factores de riesgo asociados a la misma en el momento de su origen.

Objetivo: Describir los factores de riesgo y su frecuencia en población pediátrica con al menos un factor de riesgo conocido.

Material y método: Se recogieron prospectivamente datos demográficos y clínicos de pacientes de 2 a 20 años de edad, derivados a la consulta de reumatología pediátrica para valoración de salud ósea por presentar algún factor de riesgo, entre ellos: enfermedades inflamatorias, tratamiento con inmunosupresores y/o corticoides, enfermedades malabsortivas, trastornos sistémicos crónicos como nefropatías o enfermedades hematológicas. El consumo de calcio diario se recogió mediante el cuestionario INDICAD 2001 junto a anamnesis dirigida y la actividad física mediante el cuestionario PAC-C y PAC-A según edad.

Resultados: Se presentan los datos de 102 niños, con una edad media de 10 años, de ellos: 53% adolescentes, 32% escolares, 9% preescolares y 6% jóvenes entre 18 y 20 años. 52% de género femenino. Los diagnósticos más frecuentes fueron: intolerancias alimentarias/malabsorción: 47%, nefropatías: 17,5%, artritis idiopática juvenil: 17,5%, enfermedades hematológicas: 7% y vasculitis: 4%. El 38% habían recibido o recibían corticoides sistémicos. Presentaron baja masa ósea (BMO) hasta un 11% en cuerpo entero (CE) y 13% en columna lumbar (CL).

El 12% de nuestra muestra había presentado 1 fractura (excluyendo metatarsos), y otro 6%, 2 o más fracturas.

El consumo medio de calcio fue deficitario en un 90% de la muestra, pero no se relacionó con BMO en CL o CE.

Los factores relacionados con BMO fueron: tratamiento inmunosupresor (p=0,03) y con corticoides (p=0,04), la presencia de fracturas previas y el sedentarismo (p=0,006). El 95% de la muestra presentaba más de un factor de riesgo, con un 39% presentando 2, un 31% con 3 y un 26% 4 o más.

Conclusiones: Los niños en riesgo de BMO presentan frecuentemente más de un factor de riesgo. El bajo consumo de calcio es el factor de riesgo más prevalente en niños con riesgo de presentar una BMO para la edad, sin embargo, no se ha encontrado relación con BMO. El sedentarismo, la presencia de fracturas y el tratamiento con inmunosupresores o corticoides son los factores que se asocian a BMO para la edad.

40. Buenas prácticas en las unidades de coordinación de fracturas osteopo-róticas (FLS) en España

Ojeda S1, Naranjo A1, Giner M2, Canals L3, Balcells-Oliver M3, Prieto-Alhambra D41 Servicio de Reumatología. Hospital Universitario Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria; 2 Ud. Metabolismo Óseo (Medicina Interna) Hospital Universitario Virgen-Macarena, Sevilla; 3 Amgen. Barcelona; 4 NDORMS, Oxford. UK

Introducción: Las unidades de coordinación de fracturas (FLS) en los hospitales mejoran la prevención secundaria de fracturas osteoporóticas, identificando y tratando apropiadamente a los pacientes con fracturas por fragilidad. La colaboración con atención primaria (AP) resulta fundamental para la continuidad asistencial iniciada en las FLS.

Objetivo: Identificar y estandarizar en un documento de buenas prácticas los aspectos más relevantes para el desarrollo de una FLS y su coordinación con AP, de manera que se garantice la continuidad asistencial del paciente con fractura por fragilidad.

Material y métodos: Para desarrollo del estudio, se siguieron 5 fases: 1) Formación del comité científico: médicos de referencia de las FLS (champion) de hospitales de excelencia en España y UK; 2) Selección de áreas de salud (hospital y centros AP) con FLS en contacto con AP y 1 champion; 3) Selección de 2 centros de AP y 1 Gestor de Casos (GC) (persona que coordina FLS-AP) por centro por parte del champion de cada área; 4) Workshop para definir y estandarizar los procesos, herramientas, roles y métricas para las buenas prácticas en FLS; 5) Elaboración del documento de buenas prácticas para el desarrollo de las FLS y su coordinación con AP.

Resultados: Se seleccionaron 7 FLS con 2 GC por área. Participaron en el workshop el comité científico, los champion de cada FLS y los GC. Partiendo de las experiencias de centros de referencia (Hospital Dr. Negrín y NDORMS), cada FLS expuso su funcionamiento y relación con AP. Se identificaron 4 necesidades principales para el desarrollo y coordinación FLS-AP, y sus correspondientes recomendaciones: 1) Promover comunicación FLS-AP: a través de un consultor, protocolos de actuación, formación AP en osteoporosis, registro de datos de pacientes; 2) Unificar métricas del informe clínico de la FLS: incluir datos de diagnóstico (FRAX, DEXA, radiografía), funcionalidad, fracturas, tratamientos, riesgo de re-fractura; 3) Controlar la adherencia al tratamiento: mínimo a los 3 meses del inicio; y 4) Mejorar el seguimiento del paciente, focalizado en la enfermera, mediante un plan formativo.

Conclusiones: Promover la comunicación FLS-AP, estandarizar los informes clínicos, controlar la adherencia y mejorar el seguimiento del paciente son aspectos clave para el desarrollo de las FLS y su coordinación con AP. Las recomendaciones de buenas prácticas podrán contribuir al manejo y seguimiento óptimo del paciente con fractura por fragilidad.

41. Tratamiento sustitutivo con hormona de crecimiento recombinante humana (rhGH) en pacientes adultos con déficit de GH: evaluación del hueso en el seguimiento a medio plazo

Ramos-Leví AM1, Pla B1, Escolano E2, García-Castañeda N2, Lahera M1, Marazuela M1, Castañeda S2

1 Servicio de Endocrinología y Nutrición y 2 Servicio de Reumatología. Hospital Universitario La Princesa. Instituto de Investigación Princesa. Universidad Autónoma de Madrid

Introducción: El déficit de hormona de crecimiento (GH) en el adulto conlleva una disminución de la densidad mineral ósea (DMO) y aumento del riesgo de fracturas. El trabecular bone score (TBS) es un método de imagen basado en el análisis de textura que evalúa indirectamente la microarquitectura trabecular ósea, y sirve como complemento a la evaluación de la DMO y su correspondiente T-score.

Objetivo: Analizar el efecto del tratamiento sustitutivo a medio plazo con GH recombinante (rhGH) sobre la microarquitectura ósea, medida por TBS, en pacientes con déficit de GH.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes adultos de nuestro centro con déficit de GH de diversas etiologías, que recibieron tratamiento sustitutivo con rhGH. Se evaluaron datos antropométricos (composición corporal [impedancia bioeléctrica TANITAT7735], densitometría [DXA HOLOGIC 4500®] y TBS [TBSInsight® Medimaps, Francia]) al inicio y en la fecha de la última dosis de rhGH.

Resultados: Se recogieron datos de 25 pacientes (18 varones, edad en el momento de inicio de rhGH 39,7±14,2 años). En 8 casos (32%) el inicio de rhGH fue en la infancia y los 17 (68%) casos de inicio en el adulto fueron principalmente tras intervención de macroadenoma (n=11) y craneofaringioma (n=4). Los pacientes recibieron tratamiento sustitutivo durante una media de 8,5 (2,4-15,3) años. En 14 casos se disponía de TBS antes del inicio de rhGH, y en otros 11 casos, el primer análisis de TBS se realizó tras una media de 66,3±57,3 meses de tratamiento sustitutivo. El tiempo medio entre el primer y último estudio de TBS fue de 89,8±49,3 meses. La media de TBS al inicio fue 1,28±0,10, y al final del seguimiento 1,22±0,87 (p=0,048). La disminución anual de TBS fue 0,71±0,91%. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en el T-score de la DMO columna (-1,1±1,0 a -1,09±1,3; p=0,365) y cuello femoral (-0,2±1,1 a 0,01±0,98). En la composición corporal, se objetivó una disminución de la masa grasa (37,3±10,4 a 31,2±8,6%; p=0,011) y un aumento de la masa magra (61,8±13,1 a 66,1±13,2; p=0,026).

Conclusiones: El efecto de la sustitución con rhGH en pacientes con déficit de GH no parece tener un efecto significativo sobre la calidad ósea evaluada mediante TBS en el seguimiento a medio plazo. La composición corporal mejora cualitativamente. El tiempo de seguimiento y el envejecimiento de los pacientes podrían ser factores influyentes.

42. Adherencia al tratamiento antiosteoporótico y refracturas un año después de la fractura de cadera

Estrada R1, Aznal M1, Bascones J1, Larrazábal A1, Pernía B1, Urrejola L1, Díaz F1, Mendoza F1

1 Unidad de Fractura Osteoporótica. Servicio de Medicina Interna. Hospital Galdakao-Usansolo. Galdakao. Vizcaya.

Introducción: Tras la fractura de cadera osteoporótica (FC) el paciente se encuentra en riesgo inminente de refractura, siendo esencial la adherencia al tratamiento antiosteoporótico (TAO). Aunque la respuesta es más favorable para un cumplimiento >80%, lo habitual oscila entre 40 y 60%. Con la participación de una Unidad de Fractura (FLS) podría optimizarse a >70%. Nuestra FLS valora pacientes con FC e inicia prevención secundaria farmacológica en los casos seleccionados.

Objetivo: Conocer la adherencia al TAO y las refracturas 1 año después de la FC.

Material y métodos: Estudio descriptivo sobre los pacientes valorados por nuestra FLS con FC entre enero y junio de 2017 (incluidos). Se recoge número de pacientes que iniciaron TAO, fármaco, adherencia 1 año después según programa de prescripción electrónica y nuevas fracturas.

Resultados: Fueron valorados 134 pacientes entre enero y junio de 2017, con edad media de 84 años. En 106 (79,1%) se indicó TAO, siendo denosumab el más pautado (58,49%), seguido de bifosfonato (37,73%) y teriparatida (3,77%). Un año después, 18 de ellos habían fallecido (16,98%). Del resto, a 13 (14,77%) se les había retirado el TAO (8 denosumab y 5 bifosfonato). Hubo 4 cambios de fármaco (4,54%). Para aquellos que, 1 año tras la FC, seguían vivos y con TAO (75), la adherencia media fue 71,73% (por fármacos: 73,59% a bifosfonato, 73,06% a denosumab y 68,55% a teriparatida). Hubo 49 pacientes (65,33%) con cumplimiento igual o mayor a 80% (73,33% de los que tomaban bifosfonato, 65,79% de aquellos que recibían denosumab y 50% de los que tenían prescrita teriparatida). Se objetivaron 3 refracturas (2,83% de quienes seguían TAO): vertebral (1), cadera (1) y muñeca (1). Todos recibían denosumab, con cumplimiento de 64,91%, 96,54% y 91,14% respectivamente.

Conclusiones: Nuestra serie muestra adherencia a TAO 1 año tras FC similar a otras FLS (>70%), mejorando las cifras generales (40-60%) pero inferior al 80% ideal. El porcentaje más favorable corresponde a bifosfonato, seguido de denosumab y teriparatida. El más frecuentemente retirado es denosumab, habitualmente pautado en ancianos con comorbilidad que, a priori, son más susceptibles de deprescripción. Pocos pacientes con TAO sufrieron refractura, aunque se precisa un seguimiento más prolongado para mejor valoración.

43. Estudio preliminar de la masa ósea en pacientes trasplantados pulmonares en tratamiento con denosumab

Barceló-Bru M, Rodríguez-Díez B

Servei de Reumatología. Hospital Universitari Vall d'Hebron. Barcelona

La osteoporosis (OP) es una complicación conocida del trasplante pulmonar (TxP), siendo los corticoides uno de los factores condicionantes. El denosumab (Dmab) es un anticuerpo mono-clonal sin aprobación actual para la OP corticoidea.

Objetivos: Describir la subcohorte de pacientes TxP en tratamiento con Dmab y estudiar su evolución de la masa ósea.

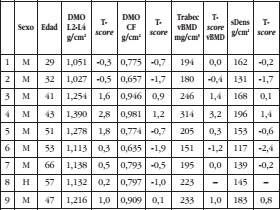

Material y métodos: Se incluyen pacientes TxP con OP y en tratamiento con Dmab. De estos, se muestra la evolución de la masa ósea de los que han completado un mínimo de 12 meses de tratamiento. La densitometría ósea (DXA) se ha realizado en un densitómetro G.E. Lunar Prodigy Advance, previamente al tratamiento con Dmab y después del mismo. Se recogieron datos demográficos, el diagnóstico de la enfermedad que motivó el trasplante y las dosis de corticoides previas y posteriores al trasplante. Se aplicó el software 3D-SHAPER en todas las DXAs realizadas.

Resultados: Se incluyeron 26 pacientes con una media de edad de 59,8 años ±9,9 (15 mujeres), siendo 10 los que habían realizado un seguimiento de 12 meses. El diagnóstico de la enfermedad fue en 8 pacientes EPOC, 9 EPID, 2 bronquiectasias, 2 fibrosis quística, 1 histiocitosis X, 2 linfangioleiomiomatosis, 1 bronquiolitis obliterante y 1 hipertensión pulmonar. Antes del trasplante, 10 pacientes (38,4%) habían precisado dosis altas de corticoides. Presentaron fractura previa al trasplante 8 pacientes (30,7%), todas vertebrales. La prevalencia de OP previa al tratamiento con Dmab fue de 84,6%. Las medias de DMO en g/cm2 y de T-score previas al tratamiento con Dmab y los resultados del 3D se muestran en la Tabla, así como los resultados de las DMO evolutivas y del estudio 3D. De estos 10 pacientes, 90% habían recibido tratamiento previo a Dmab, 6 con bifosfonatos orales y 3 con endovenosos. Presentaron una ganancia de DMO en CL 8 pacientes, 5 en CF y 6 en FT. En el 3D presentaron una ganancia 2 pacientes en densidad cortical, 3 en DMOv trabecular y 2 en DMOv integral, el resto experimentaron una pérdida. Posterior al trasplante, 8 pacientes presentaron fracturas vertebrales.

Conclusiones: EL 84,6% de los pacientes en tratamiento con Dmab presentaban osteoporosis. La media del incremento de DMO en los pacientes tratados con Dmab fue significativa en todas las regiones, excepto en CF. En CL el incremento fue más significativo. Se evidenció una pérdida de la media de la densidad cortical, de la DMOv trabecular y de la DMOv integral posterior al tratamiento con Dmab.

44. Los valores bajos de TBS en mujeres con diabetes mellitus tipo 2 se asocian a un peor control metabólico

Redondo L, Puigoriol E, Rodríguez JR, Kanterewicz E

Hospital Universitari de Vic. Grupo de investigación TR2Lab-UVic-UCC

Introducción: Las mujeres postmenopáusicas con diabetes mellitus 2 (DM2) presentan valores de trabecular bone score (TBS) significativamente más bajos que la población no diabética (Rev Clin Esp. 2018). Sin embargo se desconocen qué características y factores de las personas con DM2 pueden explican estas diferencias. Objetivo: Describir los parámetros clínicos y analíticos de las mujeres con DM2 de la cohorte FRODOS y analizar su relación con el TBS.

Material y métodos: Se analizaron los datos de 346 participantes con DM2 de las 2.510 mujeres de la cohorte FRODOS. Mediante un análisis descriptivo y un modelo de regresión lineal simple y múltiple se describen los factores clínicos: edad, IMC, tipo de tratamiento [antidiabéticos orales (ADO), insulina], tiempo de evolución y complicaciones de la DM2 [retinopatía, vasculopatía, neuropatía] y analíticos (hemoglobina glicosilada-HbA1c) y su asociación a un menor TBS.

Resultados: Edad: 65,4±3,5 años sin diferencias entre las participantes con o sin DM2. Los valores de TBS en las mujeres con DM2 fueron menores: 1,169±0,143 frente a 1,203±0,121 de la cohorte Frodos (p<0,05). El TBS se relacionó significativamente con la edad, el IMC, la retinopatía y con el uso de insulina asociada a ADO, mientras que no se observaron asociaciones con los valores de HbA1c, el tiempo de evolución, el tipo de ADO ni con la presencia de otras complicaciones. El modelo de regresión lineal múltiple mostró que todos los factores asociados univaria-damente mantuvieron su significación.

Conclusiones: La edad y el IMC son factores que correlacionan con el TBS tanto en población general como en mujeres con DM2. En las participantes con esta patología el mal control metabólico señalado por la presencia de retinopatía y por el uso de insulina junto a antidiabéticos orales se asoció a peores valores de TBS.

45. Enfermedad de Parkinson y osteoporosis secundaria

Pastor Cubillo MD, Campos Fernández C, Rueda Cid A, Lerma Garrido JJ, Molina Almela C, Balaguer Trull I, Calvo Catalá J

Servicio de Reumatología y Metabolismo Óseo. Hospital General Universitario. Valencia

Introducción: La prevalencia de la enfermedad de Parkinson es importante siendo después de la enfermedad de Alzheimer la enfermedad neurodegenerativa más frecuente.

Está considerada como causa de osteoporosis (OP) secundaria. Las caídas y pérdida de fuerza muscular son factores de la enfermedad que influyen en el aumento de la incidencia de fracturas. El objetivo de este estudio es evaluar la prevalencia y factores de riesgo de OP en la enfermedad y precisar cuales de estos influyen en el aumento de fracturas.

Material y métodos: Se han estudiado en un grupo 30 enfermos de Parkinson (8 mujeres y 22 hombres) y un grupo equivalente formado por 30 testigos equiparados por edad y sexo realizando un examen clínico, analítico, radiológico y densitométrico (DMO).

Resultados: La edad media fue de 65,8 años (44-87), la duración media de la enfermedad de 8,9 años, 8 enfermos presentaban en DMO OP en raquis lumbar versus 3 en grupo testigo y 2 en OP en cuello femoral versus 0 en testigos. Los pacientes con Parkinson son una población de riesgo por dos factores ligados a fracturas: una baja DMO y las caídas recurrentes. En nuestro estudio los pacientes clasificados con riesgo de caída era un 33,3% en relación con una evolución más prolongada de la enfermedad y un estado más severo de enfermedad. En las Rx del grupo de pacientes se objetivaron fracturas vertebrales en 6 pacientes (20%).

Discusión: La asociación entre enfermedad de Parkinson y DMO baja es conocida pero poco documentada.

Las fracturas en la enfermedad de Parkinson parecen más frecuentes que en la población general, siendo más comunes las fracturas de cuello de fémur (cinco veces más frecuentes que en la población general). Estos enfermos constituyen una población de riesgo de fracturas por problemas indirectos, como la hipocinesia, las alteraciones de la marcha y en la alimentación y también por problemas asociados a la propia enfermedad como la disminución a la exposición solar, con déficit de vitamina D e hiperparatiroidismo secundario y por supuesto las caídas.

Conclusión: Consideramos que es conveniente el control densitométrico de los pacientes con enfermedad de Parkinson así como la valoración de los factores de riesgo de fractura, que nos permitirá actuar terapéuticamente según la situación de cada enfermo, incidiendo en la normalización de los niveles de vitamina D por la mejora en la estabilidad y disminución de caídas en los pacientes y su acción sobre la OP.

46. Medición de la DMO volumétrica con métodos de modelado 3D a partir de la DXA en personas con síndrome de Down García Hoyos1 M, Humbert L2, Sierra I1, Escalante E1, Riancho JA1, Valero C1

1 Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. IDIVAL. Santander; 2 Galgo Medical. Barcelona

Las personas con síndrome de Down (SD) parecen tener una densidad mineral ósea (DMO), en función del área, menor que la de la población general. Sin embargo, esta medición puede ser errónea al tener los huesos más pequeños. El cálculo de la DMO volumétrica (DMOv) mediante métodos de modelado 3D a partir de la DXA podría resolver este problema.

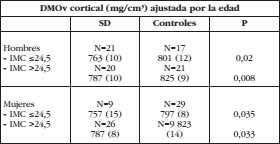

Objetivos: Determinar la DMOv (g/cm3) mediante métodos de modelado 3D a partir de la DXA en personas con SD y compararla con la de un grupo de personas sanas de la población.

Material y métodos: Estudio en 76 casos con SD y 76 controles de ambos sexos mayores de 18 años. Se recogió la edad, sexo e índice de masa corporal (IMC kg/m2). Se analizó la DMOv con el software 3D-Shaper® (versión 2.7; Galgo Medical, Barcelona) en fémur proximal (componente cortical, trabecular e integral). Los resultados se expresaron por sexos y estratificando por la mediana del IMC (≤ o >24,5 kg/m2).

Resultados: Tras ajustar por la edad, las personas con SD tienen menor DMOv en el compartimento cortical, tanto varones como mujeres, con independencia de su IMC (Tabla). De igual manera, en el compartimento trabecular, los varones con SD y un IMC <24,5 kg/m2 tienen menor DMOv que sus controles (178 (7 mg/cm3 vs. 206 (8) mg/cm3; p=0,024). No encontramos diferencias en el resto de los grupos, ni tampoco en el compartiment integral.

Conclusiones: Consideramos que la medición de la masa ósea en personas con SD requiere de un ajuste por el tamaño del hueso, que se puede conseguir mediante métodos de modelado 3D a partir de la DXA. Las personas con SD parecen tener menor DMOv cortical que la población general. Se necesitarán estudios que analicen las posibles causas.

47. Influencia del oxígeno a alta concentración en cámara hiperbárica sobre la expresión de genes relacionados con el metabolismo óseo Salmón Z1, Real A del1, Sañudo C1, Rodríguez Borregan JC2, Valero C1, Riancho JA1

1 Departamento Medicina Interna. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla-IDIVAL. Universidad de Cantabria; 2 Departamento de Medicina Intensiva, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Introducción: Algunos estudios experimentales sugieren que los cambios en el suministro de oxígeno influyen en la actividad de las células óseas y en la expresión de genes relacionados con el metabolismo óseo.

Objetivo: Analizar la influencia de la terapia con oxígeno a alta concentración en cámara hiperbárica (CH) sobre la expresión de genes relacionados con el metabolismo óseo en línea celular osteoblástica y en hueso humano. Determinar los niveles de esclerostina en el plasma de pacientes tratados en CH.

Material y métodos: Se utilizaron dos líneas celulares osteoblásticas humanas (Saos y Super-Saos) sometidas a 1,3 y 5 sesiones consecutivas de CH (90 minutos; oxígeno 100%; 2,3 atmósferas). Se estudió el efecto de una única sesión de CH, en fragmentos de hueso trabecular de cabeza femoral en pacientes intervenidos por fractura osteoporótica. En cada experimento se empleó un grupo control sometido a las mismas condiciones de cultivo, transporte y manipulación, pero sin el tratamiento en CH. Se aisló el ARN mediante procedimientos convencionales y se analizó la expresión diferencial de SOST, RUNX2, MMP14, HIF- 1α y SIRT1. Como genes control, se usaron GAPDH y TBP. También se analizaron los niveles de esclerostina en plasma de 12 pacientes tratados en CH basalmente, al finalizar y a los 6 meses.

Resultados: En las líneas celulares no encontramos diferencias en la expresión de los genes entre la cámara y los controles en ninguna de los tres grupos. Los cambios en la línea Super-Saos tras 5 sesiones fueron: 1,03 para SOST (p=0,34), 1,46 para SIRT1 (p=0,34), 1,77 para MMP14 (p=0,18), 1,08 para HIF1a (p=0,18) y 1,14 para RUNX2 (p=0,18). De la misma forma, con la línea Saos los cambios fueron inferiores a 2 (p>0,05). En las muestras óseas, aunque tampoco encontramos diferencias significativas, vemos un modesto aumento de la expresión de SOST con un cambio de 5,39 (p=0,48). Los pacientes recibieron una media de 17±3,6 sesiones en CH. Sus valores de esclerostina fueron 0,57 ng/ml basalmente, 0,63 ng/ml al finalizar y 0,71 ng/ml a los 6 meses, siendo este último significativo (12,8%; p=0,03).

Conclusiones: La terapia con oxígeno a alta concentración en CH no parece tener claro efecto en la expresión de genes relacionados con el metabolismo óseo, con la limitación de que se trata de un estudio in vitro. Sin embargo, si encontramos influencia sobre los niveles de esclerostina en pacientes, por lo que consideramos que hacen falta más estudios que analicen estos efectos.

48. ARN largos no codificantes, reguladores de las células madre mesenquimales de pacientes con osteoporosis

Real A del, Sañudo C, Laguna E, Alfonso A, García-Ibarbia C, López-Delgado L, Fakkas M, Menéndez G, Pérez Núñez MI, Riancho JA

Servicios de Medicina Interna y Traumatología. Hospital UM Valdecilla, Universidad de Cantabria, IDIVAL. Santander

Los ARN largos no codificantes (lncRNA) son importantes reguladores de la actividad génica y de la función celular en muchos tejidos, tanto en condiciones normales como patológicas. En la osteoporosis existe un desequilibrio en el remodelado óseo, predominando la resorción sobre la formación de hueso. Las células madre mesenquimales (MSCs) son las precursoras de los osteoblastos, células formadoras de hueso. El objetivo de este estudio fue determinar la expresión de los lncRNA de las MSCs derivadas de pacientes osteoporóticos y su importancia en la diferenciación osteogénica.

Las MSCs se aislaron de la médula ósea de pacientes con fractura de cadera y controles con artrosis. Se extrajo el ARN durante el primer pase tras alcanzar la confluencia. Además, se diferenciaron parte de las MSCs mediante cultivo en medio osteogénico durante 21 días. Se realizó un análisis masivo del ARN, mediante secuenciación en una plataforma Illumina, de un total de 19 muestras (8 fracturas prediferenciadas; 8 artrosis prediferenciadas; 3 parejas prediferenciación-diferenciación).

En la comparación de las MSCs pre-diferenciadas entre ambos grupos (fracturas y artrosis), se encontraron 85 genes con expresión diferencial significativa, de los cuales 33 eran de tipo lncRNA. Paralelamente, en el análisis de expresión diferencial comparando MSCs pre y postdiferenciación se encontraron 163 genes significativos, de los cuales 99 eran lncRNAs. Prácticamente todos los lncRNA diferencialmente expresados eran de tipo antisentido. El análisis de las matrices de correlación permitió observar que muchos genes codificantes de proteínas se correlacionaban con los lncRNA diferencialmente expresados, incluyendo algunos característicos del hueso, como TNFRSF11B (osteoprotegerina) y ALPL (fosfatasa alcalina).

Como conclusión, el análisis del transcriptoma de las MSCs revela diferencias entre los pacientes con fracturas y los controles con artrosis que incluyen no sólo genes codificantes de proteínas, sino también una diversos lncRNAs, la mayor parte de los cuales son del tipo anti-sentido. Asimismo, la diferenciación osteogénica de las MSCs in vitro se asocia a cambios en el patrón de expresión de lncRNAs. lo que sugiere que estos reguladores epigenéticos desempeñan un papel importante en la osteogénesis y pueden convertirse en nuevas dianas terapéuticas.

Financiado con la beca del Instituto de Salud Carlos III PI16/915.