14. Análisis coste-efectividad de la prótesis total de cadera en la fractura de cadera

Etxebarria Foronda I, Larrañaga I, Ibarrondo O, Gorostiza A, Ojeda Thies C, Martínez Llorente JM, Mar JM

Hospital Alto Deba. Gipuzkoa

Introducción: Las fracturas de cadera de cuello del fémur suponen un reto para los servicios de traumatología. Cuando están desplazadas habitualmente son tratadas mediante prótesis parciales o totales. El objetivo del estudio es realizar un análisis coste-efectividad de ambos procedimientos, la prótesis total frente a la prótesis parcial.

Método: Se analizaron todos los casos intervenidos desde 2010 hasta 2016 en el Servicio Vasco de Salud. Se utilizó el genetic matching para evitar sesgos asociados a la no aleatorización. La evaluación de la eficiencia se realizó calculando la razón coste-utilidad incremental. Se elaboró un análisis multivariante conjunto para el coste total y los años de vida ajustados por calidad utilizando modelos de regresión aparentemente no relacionados y se evaluó la incertidumbre mediante el plano coste-efectividad.

Resultados: Se identificaron 1.307 pacientes con prótesis total y 4.560 con prótesis parcial. Al hacer el análisis coste-utilidad la prótesis total tuvo más coste y más efectividad antes (2.346€ y 0,81 AVACs) y después (1.825€ y 0,55 AVACs) de balancear los grupos. Con los modelos de regresión aparentemente no relacionados el resultado fue similar (2.465€ y 0,42 AVACs). En el subgrupo de mayores de 80 años con riesgo ASA alto la prótesis parcial fue dominante.

Discusión: Para un umbral de 20.000 euros la prótesis total fue coste-efectiva en casi todos los casos. Sin embargo, la prótesis parcial fue claramente más coste-efectiva en el subgrupo de mayores de 80 años con riesgo ASA alto.

15. Mutaciones en los genes SEMA4D y TBX18 en una nueva displasia esquelética familiar caracterizada por una elevada masa ósea y lesiones óseas lucentes

García Giralt N1, Ovejero D1, Martínez Gil N2, Rabionet R2, Balcells S2, Grinberg D2, Pérez Jurado L3, Nogués X1, Etxebarria Foronda I4

1 Grupo de Investigación Musculoesquelética, IMIM (Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas). Centro de Investigación Biomédica en Red en Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES), ISCIII. Barcelona; 2 Departamento de Genética, Microbiología y Estadística. Facultad de Biología. Universitat de Barcelona, CIBERER, IBUB, IRSJD. Barcelona; 3 Universitat Pompeu Fabra. IMIM-Hospital del Mary CIBERER-ISCIII. Barcelona; 4 Departamento de Traumatologíay Cirugía Ortopédica. Hospital Alto Deba. Gipuzkoa

Presentamos un caso raro de displasia esquelética (DE) familiar con un fenotipo de alta masa ósea (HBM) no descrito previamente. Los individuos afectos son un varón probando, su hijo e hija, y los controles no afectos son la esposa del probando y su hermano. Se obtuvo de todos los individuos la historia clínica completa, la densidad mineral ósea (DMO) por DXA, y los biomarcadores óseos. También se realizó una microindentación de impacto (IMI) en los individuos afectos. Se realizó la secuenciación del exoma completo (WES) en todos los individuos con el fín de obtener variantes raras presentes sólo en los individuos afectos. Clínicamente, los individuos afectos mostraban un fenotipo esquelético único, con una mezcla de rasgos escleróticos y lesiones lucentes, además de valores elevados de IMI y DMO (por ejemplo, la Z-score del probando eran de +3,5 en la columna lumbar y +7,5 en cadera total). No se registraron fracturas por fragilidad, excepto una fractura de olécranon ligeramente traumática en el hijo del probando, un lugar que mostraba lesiones lucentes y adelgazamiento cortical. La hija del probando también tenía escoliosis idiopática (EI). Los registros médicos de la hija tam-bién indicaban una trombocitopenia leve inexplicable y anormalidades estructurales tiroideas leves. No se detectaron otros hallazgos extraesqueléticos. El desarrollo, el crecimiento y la inteligencia eran normales en todos los casos. Los marcadores de recambio óseo estaban elevados en los hijos, mientras que eran bajos o normales en el probando. En el análisis de WES, se detectaron 26 variantes genéticas raras en los miem-bros afectos, 5 de las cuales se identificaron en genes asociados al metabolismo óseo, incluyendo: SEM4AD, TBX18, PTCH1, PTK7y ADGRE5. Las variantes en TBX18 (codifica el factor de transcripción T-Box 18) y SEMA4D (codifica la semaforina 4D), destacaron como candidatas potenciales para las lesiones lucentes en huesos largos y HBM, respectivamente, dada su alta patogenicidad predicha y los fenotipos previamente descritos en ratones knockouts, mientras que la variante en PTK7 apareció como probablemente implicada en el desarrollo de EI, ya que mutaciones en este gen han sido previamente asociadas con este trastorno. En conclusión, presentamos un nuevo caso de DE familiar con HBM con un probable patrón de herencia autosómico dominante, en el que se han identificado variantes raras en genes asociados a un fenotipo del metabolismo y del desarrollo esquelético.

13. Identification de firma genética y de nuevos genes candidatos involucrados en procesos de calcification vascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mediante un enfoque computacional

García Fontana B1,2, Andújar Vera F1, García Fontana C1,2, González Salvatierra S1,3, Sanabria de la Torre R1,3, Muñoz Torres M1,2,3

1 UGC Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA). Granada; 2 CIBERFES. Instituto de Salud Carlos III. Madrid; 3 Departamento de Medicina. Universidad de Granada

Introducción: La dificultad en el análisis de las vías de señalización implicadas en calcificación vascular se debe en gran parte a la limitación de la obtención de muestras de tejido vascular. Por ello, el uso de herramientas bioinformáticas para la identificación de potenciales biomarcadores asociados a calcificación vascular supone una ventaja para el avance en el conocimiento de las vías moleculares implicadas en esta patología.

Objetivos: Aumentar la comprensión de los mecanismos moleculares implicados en los procesos de calcificación vascular y ayudar a identificar dianas moleculares potenciales para uso diagnóstico y terapéutico mediante el uso de recursos bioinformáticos.

Métodos: Se utilizaron las secciones de arteria femoral calcificada procedentes de 7 pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 e isquemia crítica para el estudio del proteoma mediante cromatografía líquida y espectrometría de masas. El conjunto de proteínas identificadas fue enfrentado al conjunto de proteínas de 19 patologías vasculares similares descritas en otros estudios, para crear una subred biológica de proteínas asociadas a la patología objeto de estudio. La utilización de recursos informáticos como Cytohubba y String sirvió para determinar una potencial firma genética sobre la que se determinaron proteínas de alto grado de centralidad y posibles marcadores subrogados.

Resultados: De un total de 751 proteínas identificadas en las muestras de tejido femoral calcificado, se utilizaron las 51 comunes vinculadas con patologías cardiovasculares. El análisis de centralidad determinó que las proteínas APOE, HP, CAT, MPO y ACTB eran las que presentaban un mayor valor en el ranking de centralidad. El estudio de la red de interacción proteína-proteína determinó que HSPD1, HSP90B1, SERPINC1, HaDhB y PDIA3 podrían ser candidatos a considerarse marcadores subrogados de calcificación vascular.

Conclusiones: Se observa que las proteínas identificadas con implicación en patologías vasculares juegan un papel importante en procesos relacionados con la mineralización ósea. Por tanto, el estudio de estas proteínas podría suponer una estrategia terapéutica para el tratamiento conjunto de patologías vasculares y óseas.

14. Análisis coste-efectividad de la prótesis total de cadera en la fractura de cadera

Etxebarria Foronda I, Larrañaga I, Ibarrondo O, Gorostiza A, Ojeda Thies C, Martínez Llorente JM, Mar JM

Hospital Alto Deba. Gipuzkoa

Introducción: Las fracturas de cadera de cuello del fémur suponen un reto para los servicios de traumatología. Cuando están desplazadas habitualmente son tratadas mediante prótesis parciales o totales. El objetivo del estudio es realizar un análisis coste-efectividad de ambos procedimientos, la prótesis total frente a la prótesis parcial.

Método: Se analizaron todos los casos intervenidos desde 2010 hasta 2016 en el Servicio Vasco de Salud. Se utilizó el genetic matching para evitar sesgos asociados a la no aleatorización. La evaluación de la eficiencia se realizó calculando la razón coste-utilidad incremental. Se elaboró un análisis multivariante conjunto para el coste total y los años de vida ajustados por calidad utilizando modelos de regresión aparentemente no relacionados y se evaluó la incertidumbre mediante el plano coste-efectividad.

Resultados: Se identificaron 1.307 pacientes con prótesis total y 4.560 con prótesis parcial. Al hacer el análisis coste-utilidad la prótesis total tuvo más coste y más efectividad antes (2.346€ y 0,81 AVACs) y después (1.825€ y 0,55 AVACs) de balancear los grupos. Con los modelos de regresión aparentemente no relacionados el resultado fue similar (2.465€ y 0,42 AVACs). En el subgrupo de mayores de 80 años con riesgo ASA alto la prótesis parcial fue dominante.

Discusión: Para un umbral de 20.000 euros la prótesis total fue coste-efectiva en casi todos los casos. Sin embargo, la prótesis parcial fue claramente más coste-efectiva en el subgrupo de mayores de 80 años con riesgo ASA alto.

15. Mutaciones en los genes SEMA4D y TBX18 en una nueva displasia esquelética familiar caracterizada por una elevada masa ósea y lesiones óseas lucentes

García Giralt N1, Ovejero D1, Martínez Gil N2, Rabionet R2, Balcells S2, Grinberg D2, Pérez Jurado L3, Nogués X1, Etxebarria Foronda I4

1 Grupo de Investigación Musculoesquelética, IMIM (Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas). Centro de Investigación Biomédica en Red en Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES), ISCIII. Barcelona; 2 Departamento de Genética, Microbiología y Estadística. Facultad de Biología. Universitat de Barcelona, CIBERER, IBUB, IRSJD. Barcelona; 3 Universitat Pompeu Fabra. IMIM-Hospital del Mary CIBE-RER-ISCIII. Barcelona; 4 Departamento de Traumatologíay Cirugía Ortopédica. Hospital Alto Deba. Gipuzkoa

Presentamos un caso raro de displasia esquelética (DE) familiar con un fenotipo de alta masa ósea (HBM) no descrito previamente. Los individuos afectos son un varón probando, su hijo e hija, y los controles no afectos son la esposa del probando y su hermano. Se obtuvo de todos los individuos la historia clínica completa, la densidad mineral ósea (DMO) por DXA, y los biomarcadores óseos. También se realizó una microindentación de impacto (IMI) en los individuos afectos. Se realizó la secuenciación del exoma completo (WES) en todos los individuos con el fín de obtener variantes raras presentes sólo en los individuos afectos. Clínicamente, los individuos afectos mostraban un fenotipo esquelético único, con una mezcla de rasgos escleróticos y lesiones lucentes, además de valores elevados de IMI y DMO (por ejemplo, la Z-score del probando eran de +3,5 en la columna lumbar y +7,5 en cadera total). No se registraron fracturas por fragilidad, excepto una fractura de olécranon ligeramente traumática en el hijo del probando, un lugar que mostraba lesiones lucentes y adelgazamiento cortical. La hija del probando también tenía escoliosis idiopática (EI). Los registros médicos de la hija tam-bién indicaban una trombocitopenia leve inexplicable y anormalidades estructurales tiroideas leves. No se detectaron otros hallazgos extraesqueléticos. El desarrollo, el crecimiento y la inteligencia eran normales en todos los casos. Los marcadores de recambio óseo estaban elevados en los hijos, mientras que eran bajos o normales en el probando. En el análisis de WES, se detectaron 26 variantes genéticas raras en los miem-bros afectos, 5 de las cuales se identificaron en genes asociados al metabolismo óseo, incluyendo: SEM4AD, TBX18, PTCH1, PTK7y ADGRE5. Las variantes en TBX18 (codifica el factor de transcripción T-Box 18) y SEMA4D (codifica la semaforina 4D), destacaron como candidatas potenciales para las lesiones lucentes en huesos largos y HBM, respectivamente, dada su alta patogenicidad predicha y los fenotipos previamente descritos en ratones knockouts, mientras que la variante en PTK7 apareció como probablemente implicada en el desarrollo de EI, ya que mutaciones en este gen han sido previamente asociadas con este trastorno. En conclusión, presentamos un nuevo caso de DE familiar con HBM con un probable patrón de herencia autosómico dominante, en el que se han identificado variantes raras en genes asociados a un fenotipo del metabolismo y del desarrollo esquelético.

16. Caveolina-1 regula la señalización intracelular y la distribution del receptor de parathormona en microdominios subcelulares de osteoblastos: un estudio mediante microscopía confocal en células vivas

Martín Guerrero E, Heredero Jiménez S, Tirado Cabrera I, Rodríguez de Gortázar A, Ardura JA

Laboratorio de Fisiopatología Ósea. Departamento de Ciencias Médicas Básicas. Facultad de Medicina. Universidad CEU San Pablo. Madrid

Los receptores acoplados a proteínas G, como el receptor de la parathormona PTH1R, activan distintas vías de señalización intracelular dependiendo de las zonas subcelulares donde se localicen y las proteínas específicas asociadas a esos microdominios. Esta diversidad de señalización potencialmente genera diferentes respuestas celulares. Caveolina-1 es una proteína asociada a membrana plasmática que puede interactuar con PTH1R, pero sus posibles efectos en señalización y distribución de PTH1R en microdominios subcelulares de osteoblastos es aún desconocido.

Evaluamos mediante microscopía confocal en células vivas (captura en lapsos de tiempo) la localización subcelular a tiempo real de mCherry-caveolina y GFP-PTH1R, tras transfectar estas proteínas con marcaje fluorescente en osteoblastos MC3T3-E1 y estimular con PTHrP, un ligando de PTH1R. Determinamos la difusión de PTH1R en microdominios con o sin caveolina por tecnología FRAP: recuperación de fluorescencia tras foto-blanqueado. Utilizamos inmunoprecipitaciones para comprobar la unión de caveolina a PTH1R. Tras silenciamiento o sobreexpresión de caveolina analizamos mediante microscopía confocal en células vivas o inmunoblot las respuestas de calcio intracelular y fosforilación de quinasa ERK de PTH1R.

En osteoblastos caveolina localiza en parches en membrana plasmática y en endosomas. PTH1R presentó 3 localizaciones subcelulares diferentes: una fracción en regiones de membrana sin caveolina, otra en parches de membrana de caveolina-1 y una tercera minoritaria en endosomas. PTH1R localizado en parches de caveolina mostró menor movilidad e internalización tras estimulación con PTHrP que la fracción en membrana sin caveolina. Endosomas con caveolina mostraron colocalización con PTH1R tras estimulación con PTHrP. Mediante inmunoprecipitación confirmamos la capacidad de unión de PTH1R a caveolina. La sobreexpresión de caveolina en osteoblastos disminuyó la acumulación de calcio intracelular y la fosforilación de ERK tras estimulación con PTHrP. En contraste, el silenciamiento de caveolina potenció la respuesta de calcio intracelular y fosforilación de ERK por PTHrP en osteoblastos.

Caveolina-1 regula la distribución, difusión y señalización de PTH1R, disminuyendo la movilidad del receptor en membrana y reduciendo respuestas intracelulares de calcio y de ERK en osteoblastos. Sugerimos por primera vez que caveolina-1 puede ser un mecanismo diana para modular las repuestas biológicas de PTH1R en osteoblastos.

17. La reconstruction cinética de la unidad de remodelación trabecular (Cn) y endocortical (Ec) revela un balance óseo positivo neto (BB) después de 12 meses de tratamiento con romosozumab

Eriksen EF1, Waite Boyce R2, Shi Y2, Brown JP3, Horlait S4, Libanati C5, Chapurlat R6, Chavassieux P6

1 Departamento de Endocrinología, Obesidad Mórbida y Medicina Preventiva. Hospital Universitario de Oslo (Noruega); 2 Amgen Inc., Thousand Oaks, CA. (EE.UU.); 3 Centro de Investigación CHU de Quebec y Universidad Laval. Quebec (Canadá); 4 Amgen, Boulogne Billancour. (Francia); 5 UCB Pharma. Bruselas (Bélgica); 6 INSERM UMR1033. Université de Lyon. Lyon (Francia)

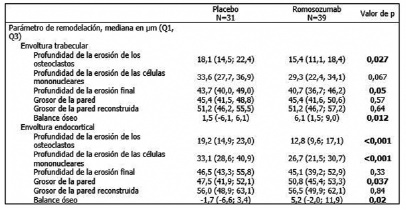

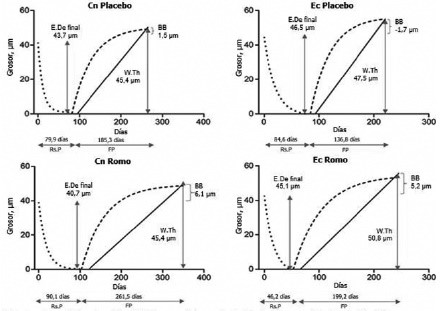

Introducción: Romosozumab-aqqg, un inhibidor de la esclerostina, causa un rápido aumento transitorio de la formación ósea basada en la modelización y una disminución sostenida de la resorción. A continuación, evaluamos el efecto de romosozumab sobre la formación/resorción ósea en la unidad multicelular básica (UMB) y determinamos los efectos integrales sobre el BB en la UMB después de 12 meses de tratamiento con romosozumab/placebo mediante la realización de una reconstrucción 3D de Cn y Ec en la UMB en biopsias óseas transilíacas del ensayo FRAME (NCT01575834).

Métodos: La profundidad de erosión (E.De), el grosor del osteoide (O.Th) y el grosor de la pared completo/incompleto (W.Th) se basaron en el recuento de laminillas en luz polarizada. Para evaluar los efectos en el lugar de formación a los 12 meses, se clasificó el O.Th/W.Th mineralizado en las superficies del tejido osteoide utilizando un sistema de 4 sectores. El sector que contiene lugares de formación casi terminados proporcionó la reconstrucción del W.Th.

Resultados: En las envolturas Cn, romosozumab resultó en un BB positivo neto frente al placebo principalmente debido a la reducción en la actividad de las células de resorción a lo largo de 12 meses, lo que resultó en una reducción significativa en la E.De. Romosozumab también resultó en un BB positivo neto en las envolturas Ec, debido a los efectos positivos en el lugar de formación. En consecuencia, romosozumab aumentó significativamente el W.Th en las unidades óseas en 12 meses. Esto no se basa en unidades de formación activa al final del tratamiento, lo que sugiere un efecto formador óseo positivo tem-prano en las unidades de remodelado óseo.

Conclusión: Las disminuciones netas en la actividad de las células de resorción en el hueso Cn y los aumentos netos en la función osteoblástica en el hueso Ec probablemente contribuyan a aumentos progresivos en la masa ósea y a mejoras en la microarquitectura con romosozumab durante 12 meses de tratamiento.

BB: balance óseo; FP: fase formativa; Md.W.T: grosor de la pared mineralizada; OT: grosor del tejido osteoide; E.de final: profundidad de erosión preosteoblástica (final); Rs.P: fase de resorción; W.Th: grosor de la pared

Figura. Representación gráfica de la secuência de remodelación de las envolturas trabeculares (Cn) y endocorticales (Ec) en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis tratadas con placebo o romosozumab durante 12 meses. El ajuste de la curva de decaimiento no lineal de una fase se realizó con datos primarios en GraphPad Prism (v 7.05) para suavizar las curvas. Los valores P en negrita son estadísticamente significativos.

18. Evolución de la densidad mineral ósea y el TBS en el seguimiento de la cohorte FRODOS. Análisis comparativo de su relación con la incidencia de fracturas

Kanterewicz Binstock E, Rodríguez Cros JR, Redondo Parejo L, Puigoriol Juvanteny E, Peris Bernal P

Hospital Universitari de Vic. Barcelona

Introducción: Existen muy pocos datos sobre la evolución del TBS y su relación con la aparición de fracturas mientras que el rol de la densidad mineral ósea (DMO) ha sido más estudiado. El objetivo de este trabajo fue comparar los cambios de la DMO y del TBS y su asociación con la incidencia de fracturas en una cohorte de mujeres postmeno-páusicas seguidas durante 3,6 años.

Material y método: 2.242 mujeres, media de edad (basal): 65,4 ± 3,6 y al seguimiento 69,6 ± 3,5 años. El 21,1% (473) habían recibido bisfosfonatos. Se determinaron basalmente y a los 3,6 años: DMO lumbar y femoral y TBS L1-L4; se consideró como significativa una perdida superior al 5% de la DMO y el TBS. Se registró la incidencia de fracturas vertebrales (FV) y deformidades vertebrales leves (DVL) mediante morfometría DXA y la de fracturas osteoporóticas mayores mediante revisión de historia clínica.

Resultados: La incidencia de fracturas fue: FV 6,6% (n=147), FV y/o DVL 21,2% (n=476) y fracturas mayores 12,1% (n=272). El 12,6% de las mujeres tuvieron una perdida >5% de DMO lumbar (13,6% participantes sin tratamiento versus 9,1% con tratamiento; p=0,010), un 18,4% femoral (20,9% vs 9,1%; p<0,001) y un 27,2% TBS (27,3% vs 26,5%; p=ns).

En cuanto al TBS, las perdidas >5% se asociaron a una mayor incidencia de FV y DVL únicamente en las participantes que no habían recibido tratamiento (25,6% vs 17,1%; p<0,001).

En relación a la DMO, las pérdidas femorales se asociaron a una mayor incidencia de FV y fracturas totales en las mujeres no tratadas (p<0,001) mientras que la disminución significativa lumbar no asoció a una mayor incidencia de fracturas.

Conclusiones: En una cohorte poblacional seguida durante 3,6 años y que refleja la práctica habitual, la evolución negativa del TBS aporta más información que la DMO para explicar la incidencia de DVL, únicamente en las mujeres no tratadas con bisfosfonatos. En cambio, la pérdida de la DMO femoral aporta más información que el TBS y la DMO lumbar para el estudio de la incidencia de FV y fracturas mayores exclusivamente en las mujeres no tratadas.

19. Exosomas derivados de plasma de sangre de cordón umbilical y de sangre de adultos influyen en la diferenciación de células estromales mesenquimales humanas de médula ósea. Potencial uso en medicina regenerativa aplicada al hueso

Lozano SO, Torrecillas Baena B, Gálvez Moreno MA, Casado Díaz A Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición - GC17. Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Introducción: Las células estromales mesenquimales (MSC) en médula ósea son precursoras de los osteoblastos. Durante el envejecimiento tienden a diferenciarse a adipocitos, aumentando la adiposidad de la médula ósea y la pérdida de masa ósea. Las vesículas extracelulares circulantes como los exosomas (EX), contienen ácidos nucleicos, proteínas y metabolitos que pueden influir en la fisiología de las MSC. El plasma sanguíneo es rico en EX que reflejan el estado y la capacidad regenerativa de su origen.

Material y métodos: Exosomas de plasma de sangre de cordón umbilical (ECU) y de indivíduos adultos (50-60 años) (EA) fueron aislados por cromatografía de exclusión de tamano, cuantificados por análisis de rastreo de nanopartículas (NTA) y caracterizados mediante “western blot”. MSC derivadas de medulas ósea humana fueron inducidas a diferenciarse a osteoblastos o a adipocitos en presencia o ausencia de 1e7 o 1,6e8 part/ml. A los 7 y 14 días se obtuvo ARN de los cultivos y se estudio la expresión de genes marcadores osteoblásticos o adipocíticos por QRT-PCR. Las tinciones “alizarin red S” y “oil red O” fueron utilizadas para estudiar la mineralización y formación de grasa en los cultivos inducidos a osteoblastos y adipocitos, respectivamente.

Resultados: Ambos tipos de exosomas favorecieron la diferenciación osteoblástica, principalmente con la mayor concentración. La expresión de los genes osteoblásticos RUNX2, SP7, IBSP y COL1A1, aumentó a los 14 días de tratamiento con los ECU, mientras que con los EA los genes relacionados con la matriz extracelular (IBSP y COL1A1) tendieron a reprimirse. La formación de vesículas de grasa y la expresión de los genes adipogénicos PPARG2, ATGL y LPL disminuyó a los 14 días en adipocitos tratados con las dos concentraciones de ECU y EA. Sin embargo, la expresión del gen FABP4 aumento con ambos tipos de exosomas.

Conclusiones: El tratamiento con ECU o EA aumenta la diferenciación osteoblástica mientras que disminuye la adipogénica de MSC en cultivo. Ello puede abrir la posibilidad de utilizar este tipo de exosomas, principalmente los derivados de sangre de cordón umbilical por su posible enriquecimiento adicional en factores de crecimiento, para el diseno de terapias aplicadas a la regeneración ósea.

20. Eficacia de calcifediol 0,266 mg mensual en comparación con colecalciferol 25.000 UI: ensayo clínico aleatorizado de 12 meses

Duenas Laita A, Gómez Alonso C, Hernández Herrero G, García Bea A, Chinchilla SP

Hospital Universitario Río Hortega. Servicio de Medicina Interna Uni-versidad de Valladolid

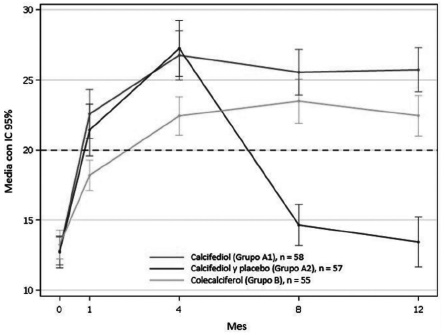

Introducción: El déficit de vitamina D y su corrección es un aspecto relevante en el tratamiento de la osteoporosis. Calcifediol es una alternativa terapéutica en estos pacientes. El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia del tratamiento mensual con calcifediol 0,266 mg comparado con colecalciferol 25.000 UI, y el efecto de la retirada del tratamiento con calcifediol.

Material y métodos: Ensayo clínico multicéntrico, doble-ciego, aleatorizado, fase III-IV. Se incluyeron mujeres postmenopáusicas con 25(OH)D <20 ng/mL, en tres brazos: Grupo A1- calcifediol 0,266 mg/mes durante 12 meses; Grupo A2- calcifediol 0,266 mg/mes durante 4 meses, seguido de placebo durante 8 meses (según ficha técnica); y Grupo B- colecalciferol 25.000 UI/mes durante 12 meses.

Resultados: Se incluyeron 298 pacientes en población ITT, con 25(OH)D basal de 13,0±3,9 ng/mL. El 35% de las pacientes tratadas con calcifediol alcanzaron niveles >30 ng/mL a los 4 meses, comparado con el 8,2% de las tratadas con colecalciferol (p<0,0001), siendo este el objetivo primario.

Los niveles de 25(OH)D se estabilizaron en ambos grupos a partir del 4° mes, independientemente del nivel inicial. Para alcanzar niveles >20 ng/mL en el 50% de las pacientes, se necesitaron 1,6 meses con calcifediol, comparado con 4,2 meses con colecalciferol (p=0,0076). Al mes 12, los niveles del grupo A2 retornaron al basal y se mantuvieron diferencias estadísticamente significativas entre los Grupos A1 y B (p=0,0031) [figura]. El nivel máximo de 25(OH)D alcanzado fue de 51,9 ng/mL, y no se reportaron problemas de seguridad relacionados con las medicaciones en estudio.

Conclusiones: El tratamiento mensual con calcifediol aumenta los niveles de 25(OH)D de una forma más rápida que colecalciferol. Asimismo, el tratamiento a largo plazo con calcifediol es eficaz y seguro, confirmándose la necesidad de mantenerlo para evitar el descenso de niveles de 25(OH)D.