Introducción

La presencia de agentes biológicos en el lugar de trabajo representan un riesgo considerable de efectos nocivos para la salud1, e independiente a su naturaleza (bacterias, hongos, virus) o su procedencia (cultivos celulares de animales o humanos), endoparásitos, etc; pueden tener un efecto infeccioso asociado con toxicidad o alergia2,3.

Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo - INSST4,5, para la determinación del nivel del riesgo por exposición a agentes biológicos, se requiere la identificación teórica del agentes biológicos mas probables y la evaluación del riesgo dependiendo del puesto de trabajo y los trabajadores que se encuentran expuestos; así mismo, en el área de trabajo se debe realizar la determinación del cumplimiento de las medidas higiénicas; las posibles fuentes de exposición, reservorios, mecanismos de transmisión, información científica y antecedentes de estudios epidemiológicos.

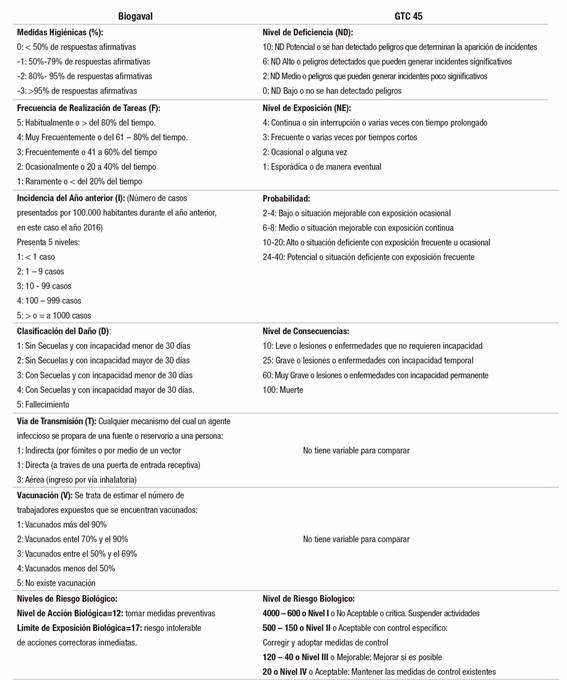

La evaluación del riesgo biológico es un proceso que debe ser llevado a cabo dentro de las actividades establecidas en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas y está establecido en la normatividad colombiana6,7. Es por ello, que el Ministerio de Trabajo, sugiere la evaluación del riesgo biológico por medio de la Guía Técnica Colombiana 45 (GTC 45)6,8, la cual busca la identificación de peligros y valoración de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional al desarrollar actividades. El método GTC-45 utiliza como variables, la determinación del nivel de deficiencia de medidas higiénicas, los efectos posibles y el nivel de exposición.

El método Biogaval, sugerido por el INSST para la evaluación del riesgo biológico9,10, en España, fue diseñado para la evaluación del riesgo en actividades diversas, siendo aplicable a centros de producción de alimentos, trabajos agrarios, actividades relacionadas al contacto con animales, como laboratorios clínicos y veterinarios, análisis de aguas residuales y de eliminación de residuos. Biogaval, a su vez sugiere un formulario que permite determinar la adopción de medidas higiénicas relacionadas con la bioseguridad. Además de ello, plantea los microorganismos que pueden estar implicados en cada área de trabajo, el mecanismo de transmisión, la clasificación del daño, la tasa de incidencia del año anterior, la vacunación y la frecuencia de realización de tareas de riesgo.

En el presente estudio, se determina el nivel del riesgo biológico por medio de los métodos Biogaval y GTC 45 en laboratorios de una facultad de ciencias agrarias de una ciudad del oriente colombiano; con el fin de detectar aquellos aspectos que puedan afectar el nivel de confiabilidad de los resultados, en especial al comparar los resultados finales del método GTC 45 el cual es utilizado en Colombia, con el método Biogaval especialmente enfocado a la valoración del riesgo biológico y ampliamente utilizado en España.

Materiales y Métodos

El diseño del estudio es observacional, descriptivo y de corte transversal.

La muestra corresponde a 24 laboratorios de una sede de la Facultad de Ciencias Agrarias de una institución educativa de orden superior de la ciudad de Cúcuta, ubicada en el municipio de Los Patios en el departamento de Norte de Santander; en la cual se encuentran laboratorios adecuados para docencia, investigación y extensión de cinco programas universitarios: ingeniería biotecnológica, ingeniería ambiental, ingeniería agronómica, ingeniería pecuaria e ingeniería agroindustrial.

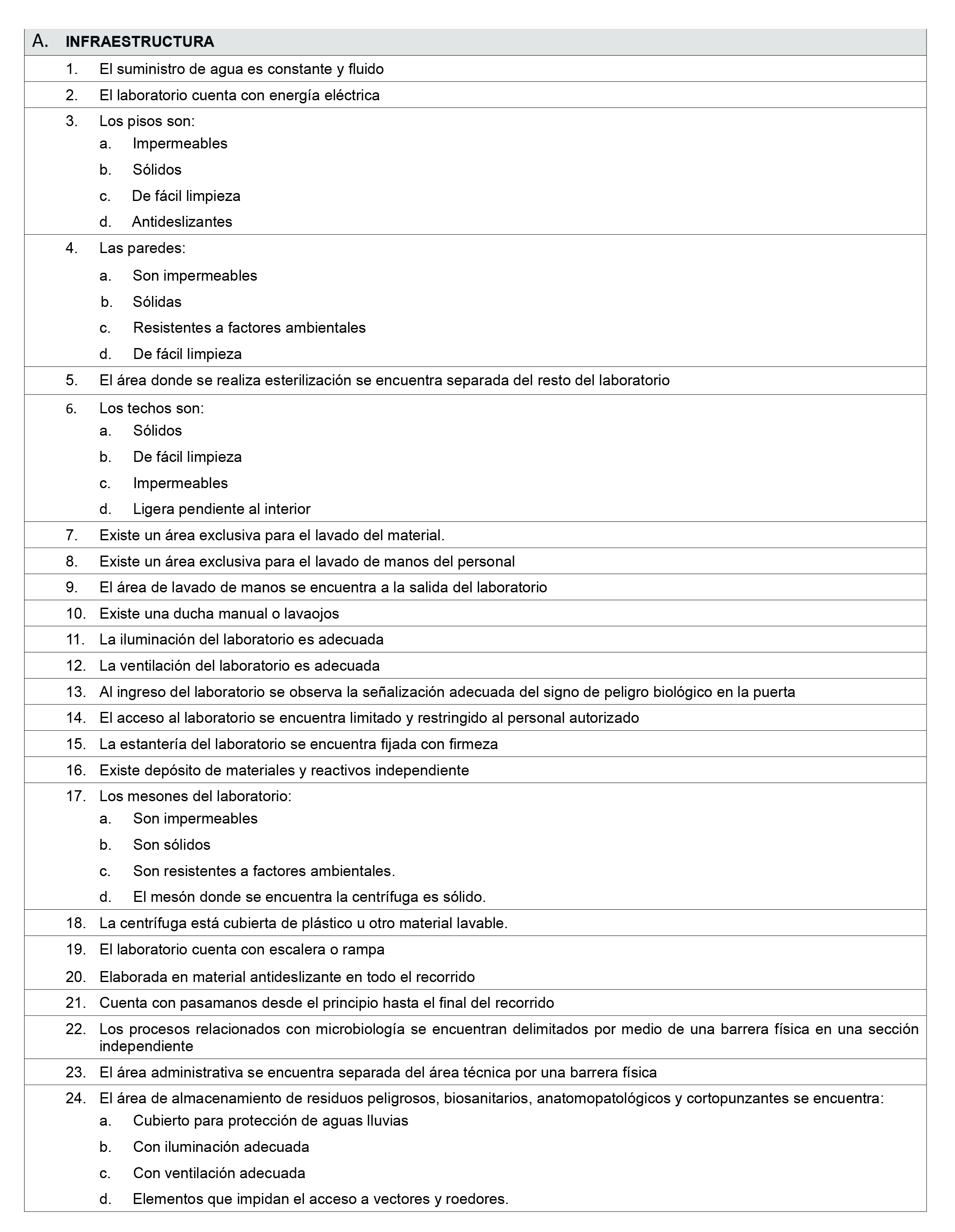

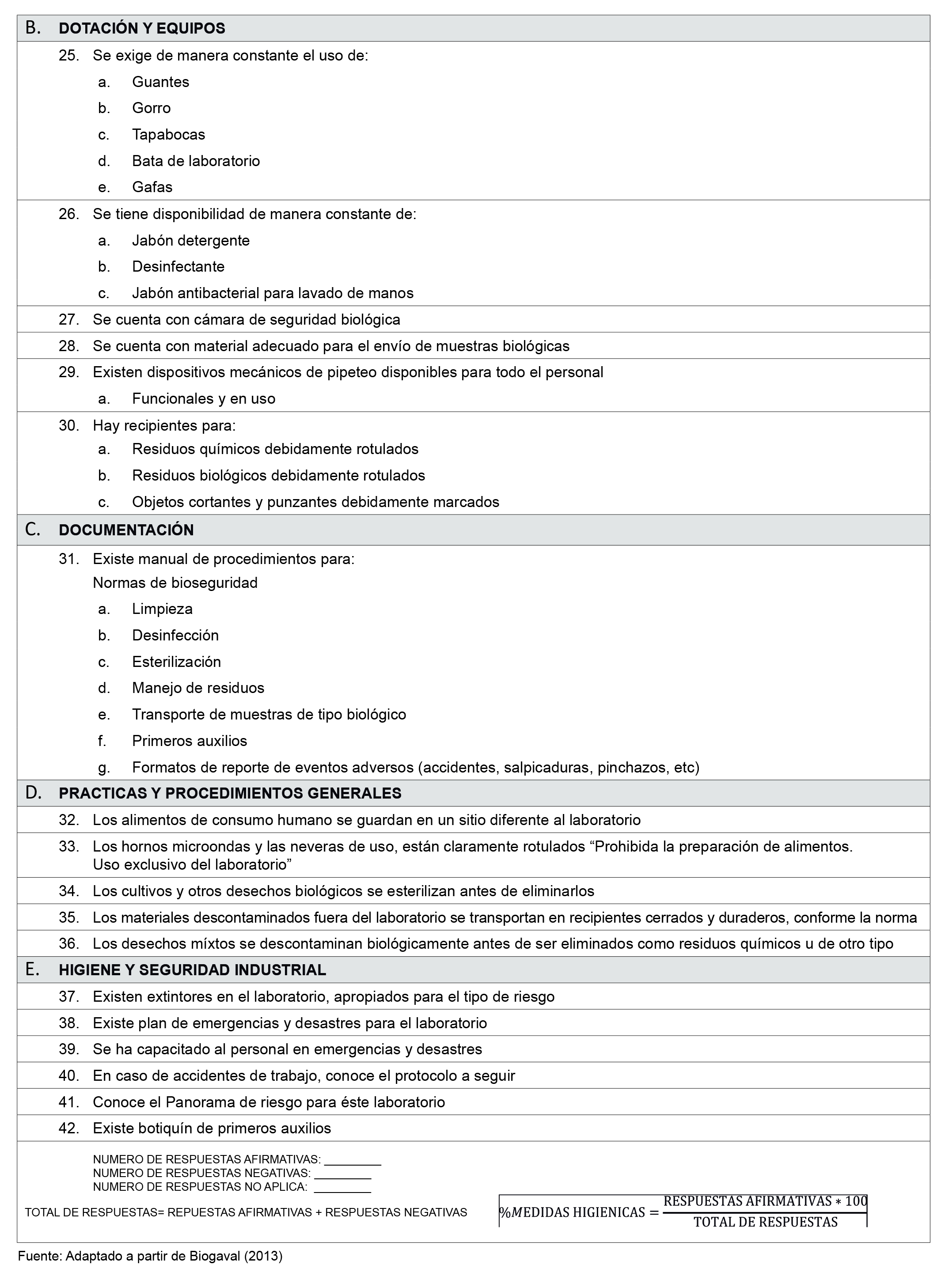

Para la recolección de la información se diseñó un Formulario de Evaluación de Prácticas y Procedimientos en Bioseguridad el cual está presentado en el(Anexo 1), teniendo en cuenta el modelo propuesto por Biogaval9, que sugiere evaluar la infraestructura, dotación de elementos de protección personal (EPP), dotación de equipos, procedimientos de higiene y seguridad industrial; y determina además, el tiempo de permanencia en el laboratorio; el cual fue diligenciado en su totalidad por los trabajadores a cargo cada uno de los laboratorios durante los meses de marzo a abril del año 2016.

La determinación del riesgo Biológico se llevó a cabo por medio de las metodologías GTC-45 y Biogaval.

Metodología Biogaval9: una vez diligenciado el instrumento de evaluación de prácticas y procedimientos, se halló el porcentaje de cumplimiento de medidas higiénicas (MH) en cada laboratorio y de la cual se obtiene el nivel de cumplimiento.

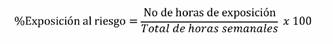

Posteriormente, se halló la frecuencia de realización de tareas (F) por medio de la Ecuación 1:

Se determinó la tasa de incidencia de los microorganismos (I) según reporte del Boletín Epidemiológico Nacional año 201611. También se estableció el mecanismo de transmisión (T), y la disponibilidad de vacunas (V). Finalmente, se determinó la clasificación del daño (D), teniendo en cuenta la literatura revisada para cada microorganismo. Todas las variables fueron determinadas para cada uno de los agentes biológicos que pueden estar presentes en los laboratorios estudiados.

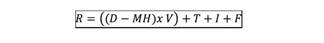

Se aplicó la Ecuación 2 para hallar el Nivel de Riesgo (R) por la metodología Biogaval:

Se clasificó el Nivel de Riesgo según Nivel de Acción Biológica (12 o más) y Límite de Exposición Biológica (17 o más).

El método Biogaval, es aplicado para cada microorganismo del cual se considera que se puede presentar riesgo y se debe tener en cuenta el mayor riesgo presentado de entre todos los microorganismos evaluados.

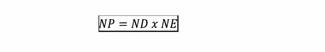

Metodología GTC 458: teniendo en cuenta el Formulario de Prácticas y Procedimientos de Bioseguridad, se determinó el parámetro nivel de deficiencia (ND) así como el nivel de exposición (NE) para cada laboratorio. Con los resultados obtenidos se halló el nivel de probabilidad (NP) por medio de la Ecuación 3, establecida por esta metodología:

La determinación del nivel de consecuencias (NC), se obtuvo de acuerdo a la mayor consecuencia que se encontró en la exposición a los diversos agentes biológicos.

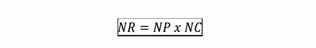

Y el nivel del riesgo (NR) se determinó por la fórmula ya establecida por el método GTC 45:

Se hizo una comparación inicial de los dos métodos para la evaluación del riesgo biológico, en la cual se equiparó las variables que, a pesar de ser diferentes, valoraban lo mismo.

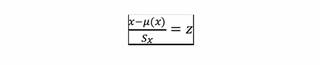

Para el análisis estadístico, se llevó a cabo con el software SPSS V21, aplicando el método de valor estandarizado12 con el fin de verificar la ubicación de una observación x con respecto a la media (X) de su grupo, teniendo en cuenta que si ésta es negativa, se encuentra por debajo de X, y si es positiva, se encuentra por encima de X. Para ello se aplicó la Ecuación 5 de las puntuaciones típicas:

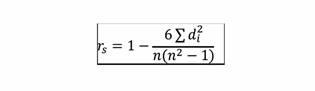

Posteriormente, se aplicó la correlación para variables cuantitativas con el fin de analizar el comportamiento de las puntuaciones típicas obtenidas se determino el comportamiento de normalidad por medio de la prueba de Shapiro Wilks, teniendo en cuenta que, para un valor p ≥0,05 se aplicaría la prueba de análisis correlacional de Spearman para variables cuantitativas no paramétricas la cual aplica la Ecuación 6 13.

Los coeficientes de correlación Rho de Spearman es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden de cada grupo, compara dichos rangos y permite conocer el grado de asociación entre ambas variables que siempre oscilan entre valores de -1.0 y +1.0; se interpreta así: los valores cercanos a +1.0 indica que existe una fuerte asociación entre las clasificaciones, o sea que a medida que aumenta un rango el otro también aumenta; los valores cercanos a -1.0 señalan una fuerte asociación negativa entre las clasificaciones, es decir que, al aumentar un rango, el otro decrece. Cuando el valor es 0.0, no hay correlación. Hernández14, propone una escala de valores representada en la Tabla 1.

Resultados

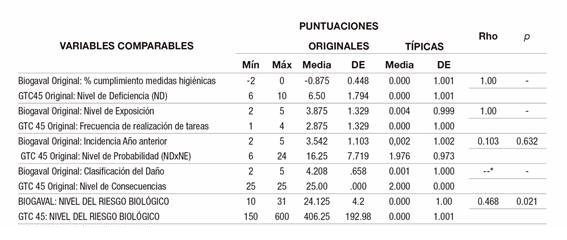

Al comparar los métodos GTC 45 y Biogaval se obtiene la equiparación de las variables que, aunque son diferentes, miden lo mismo y esta información queda representada en la Tabla 2.

Tabla 2. Comparación de variables contenidas en las metodologías para la evaluación del riesgo biológico.

Fuente: elaboración propia

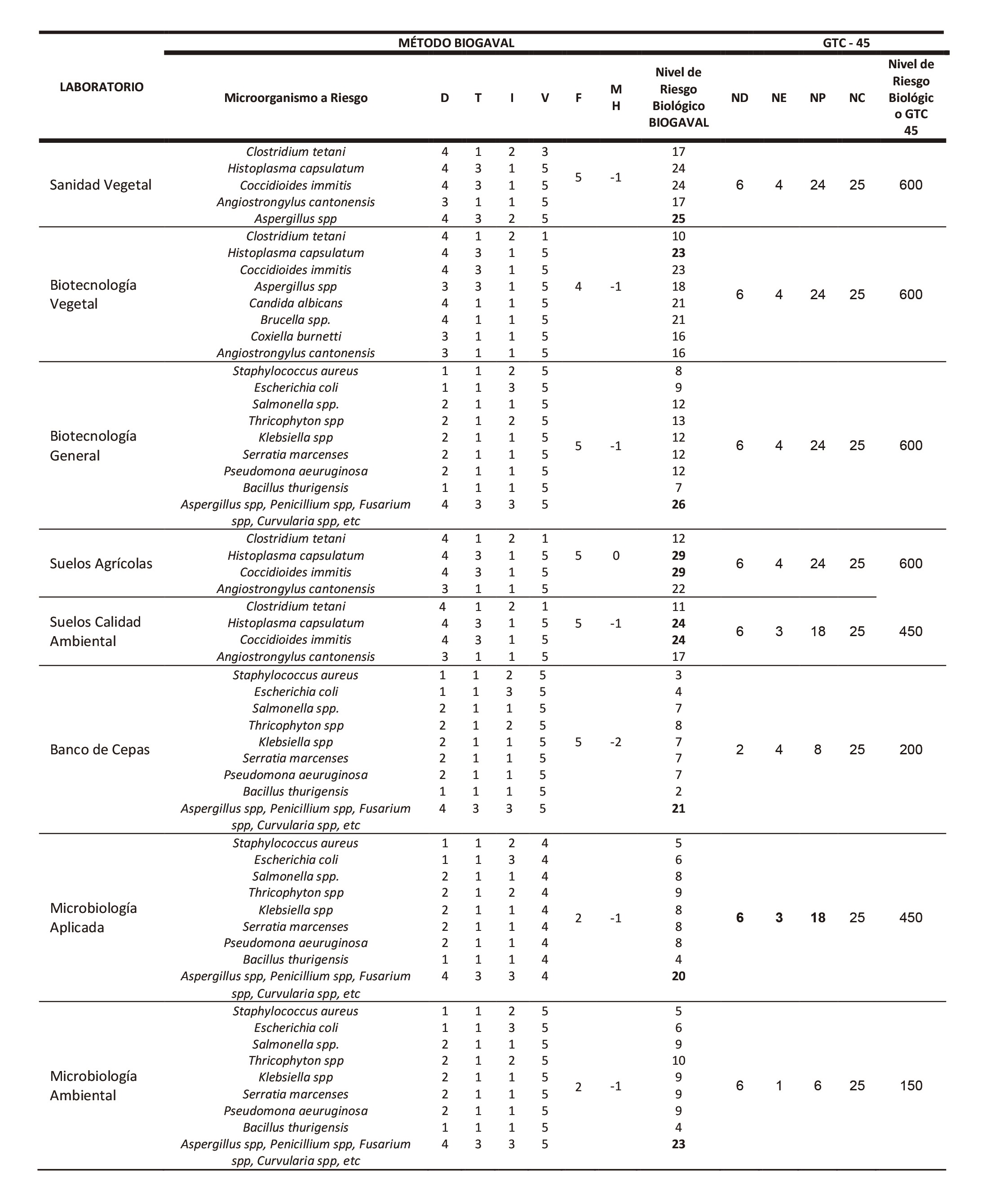

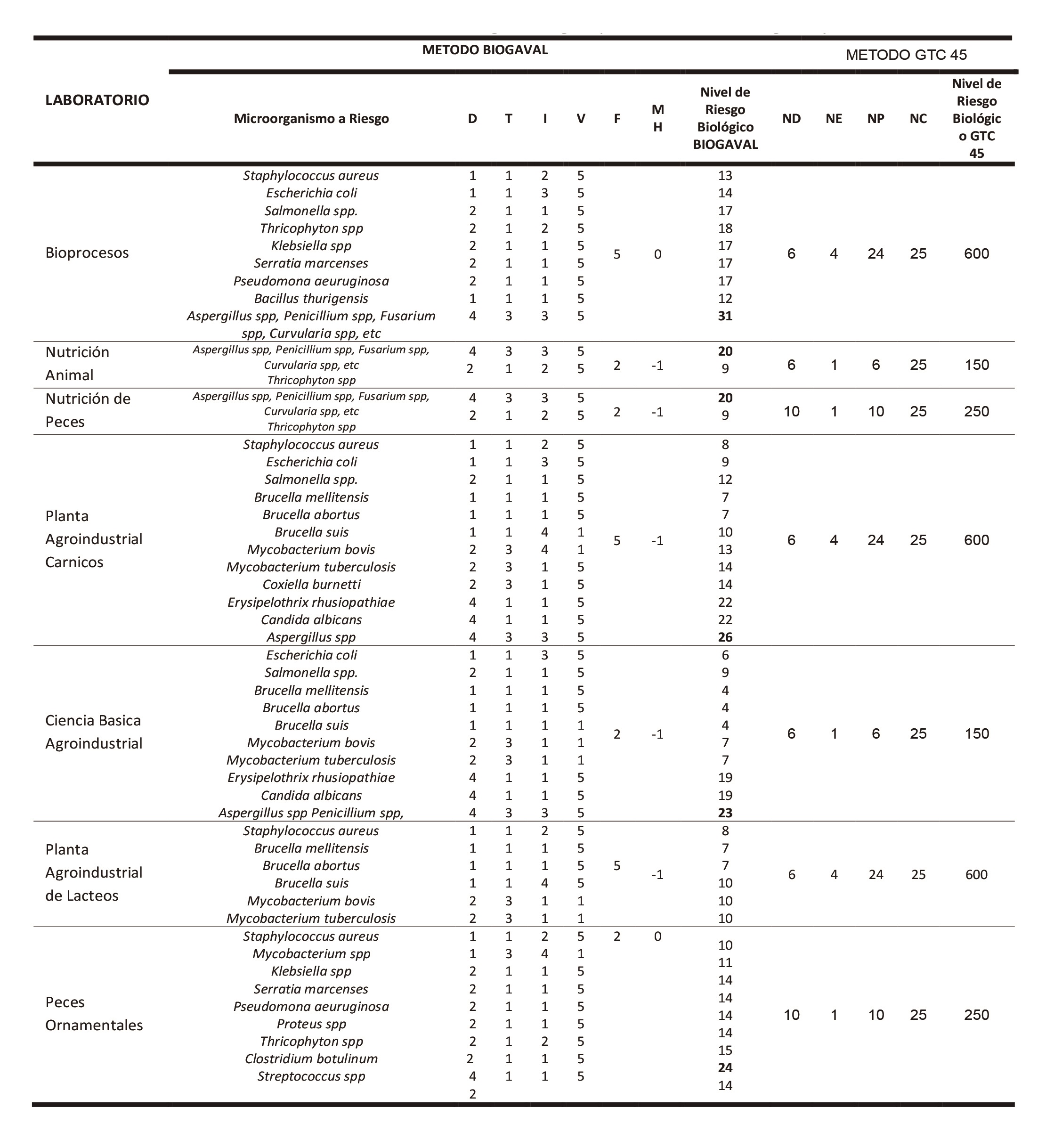

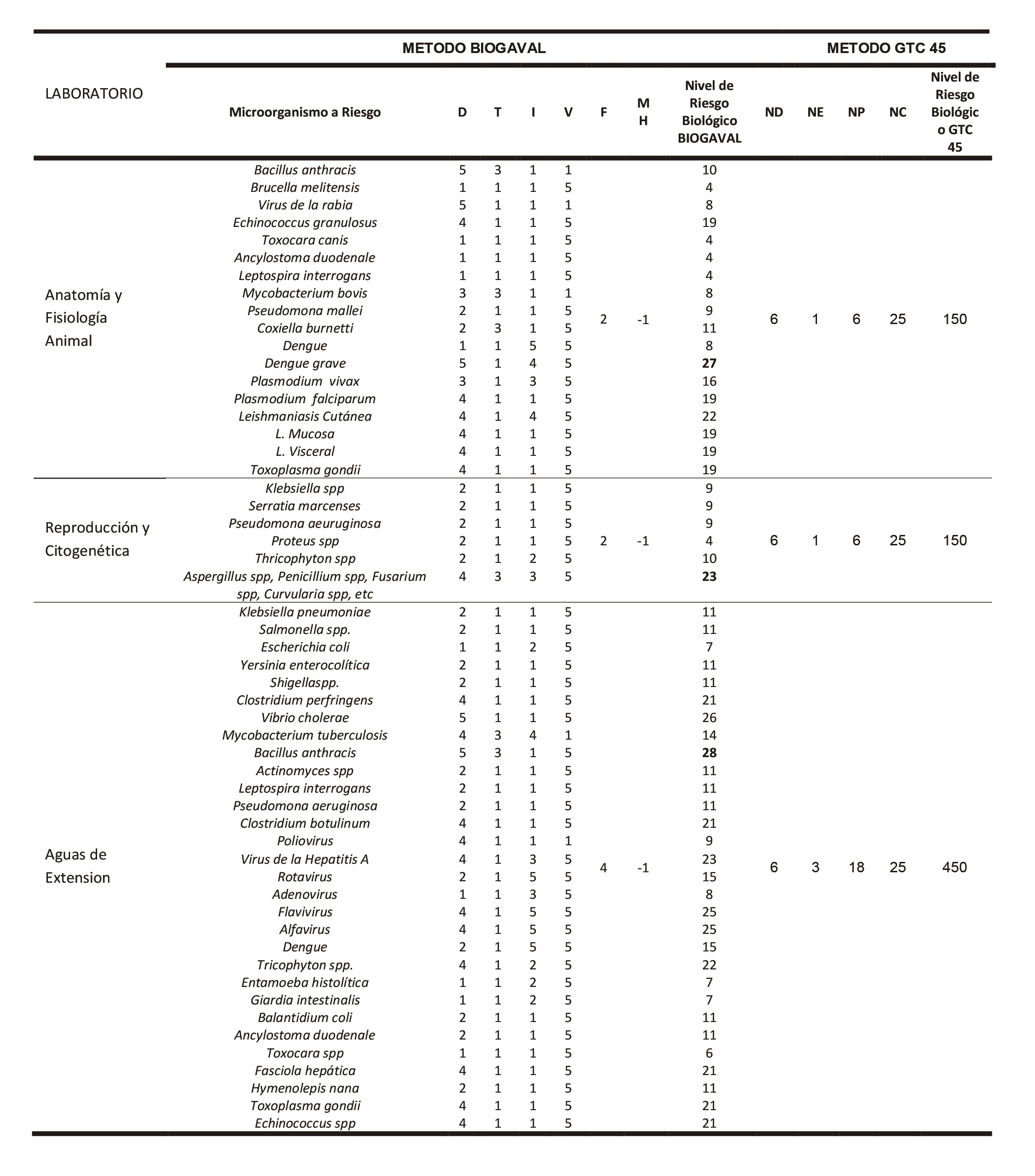

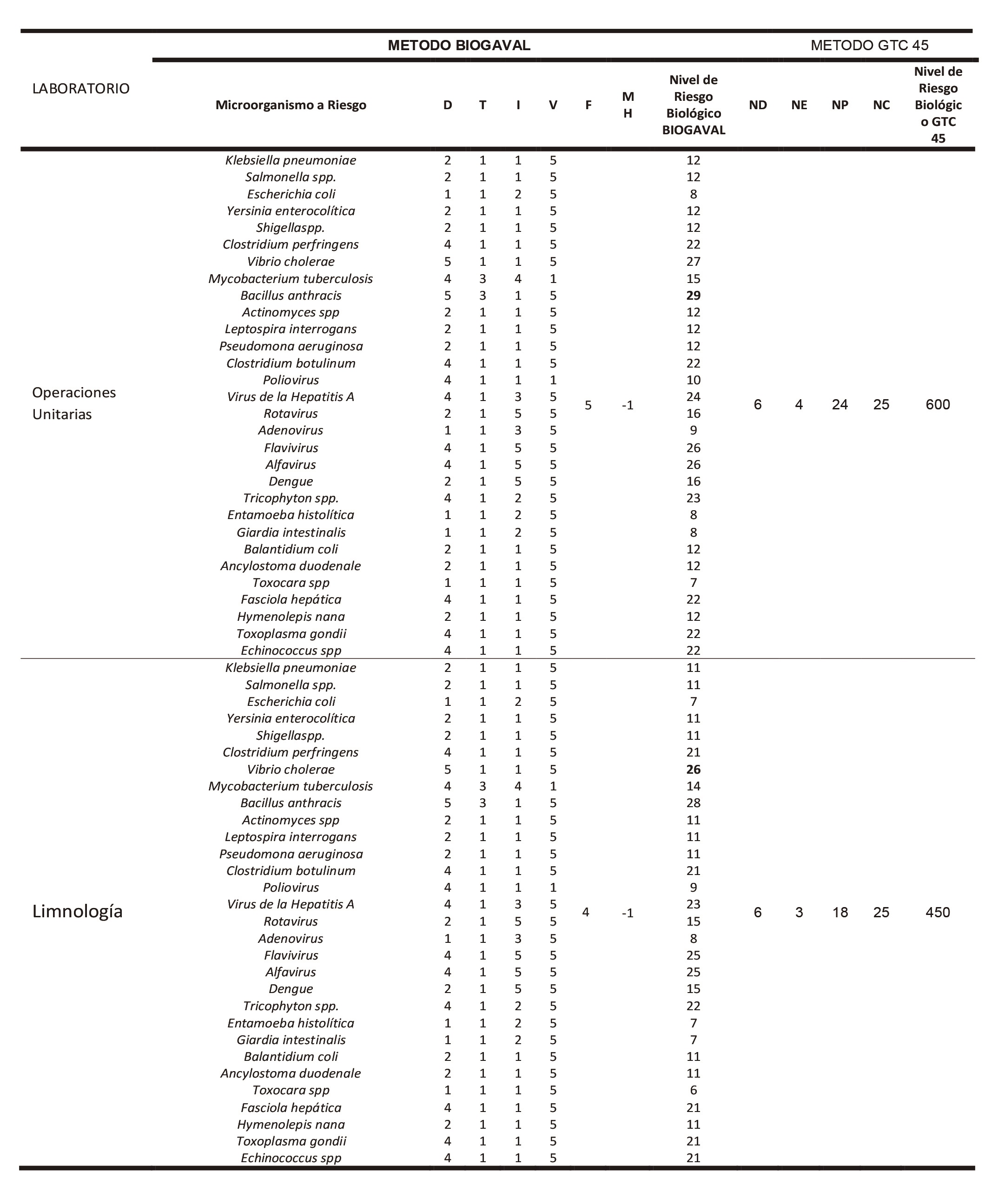

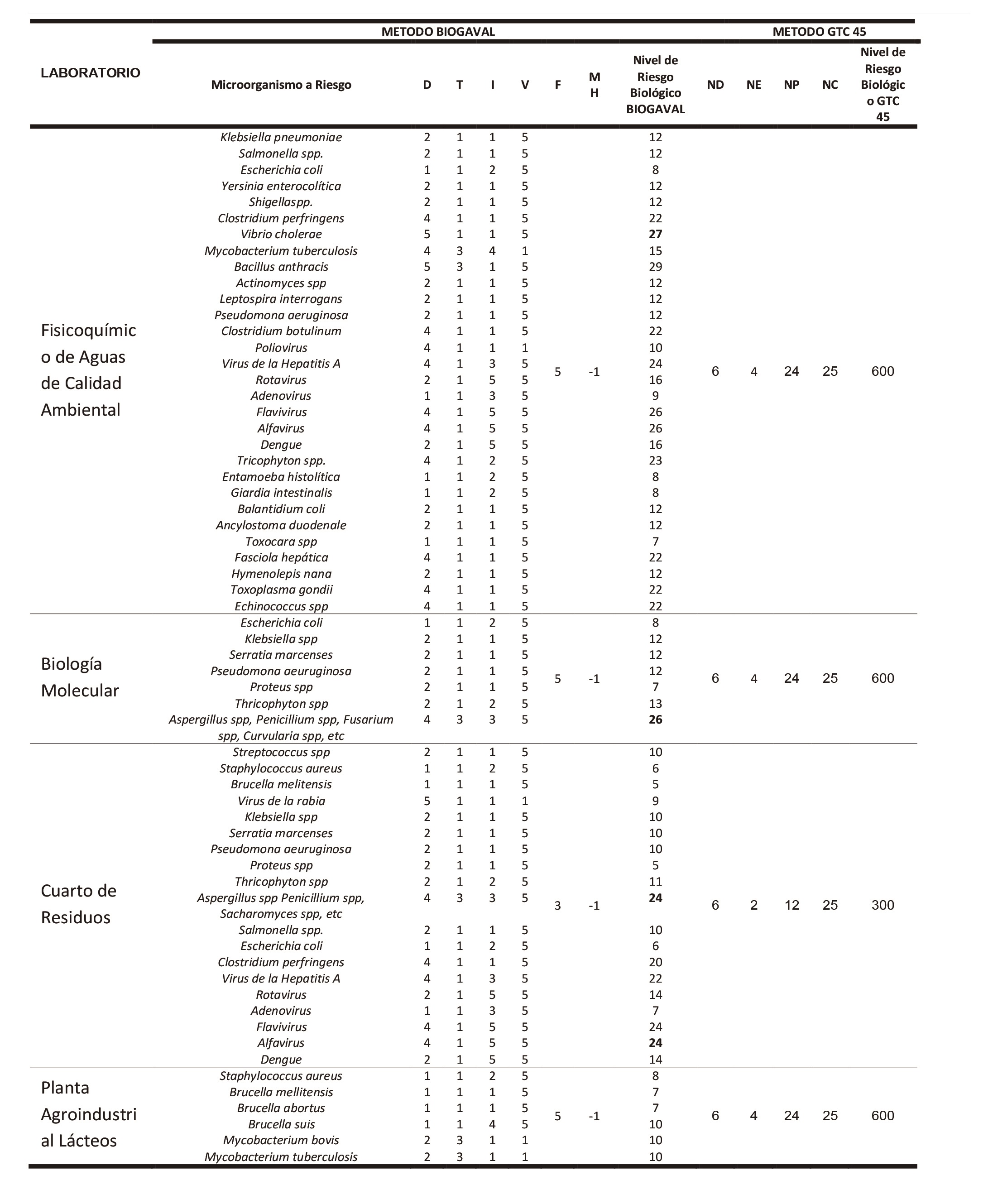

Al generar el Formulario de Valoración de las Prácticas y Procedimientos en Bioseguridad, se estableció el comportamiento de las Medidas Higiénicas (MH) por el método Biogaval y el Nivel de Deficiencia (ND), por el método GTC 45; se determina para cada laboratorio el máximo daño (D), el máximo nivel de incidencia (I) del año anterior. Las variables de vía de transmisión (T) y vacunación (V) se generó para el método Biogaval. La información quedó contenida en la Tabla 3.

Tabla 3. Resultados obtenidos para la evaluación del nivel del riesgo biológico por los métodos Biogaval y GTC-45.

Fuente: elaboración propia

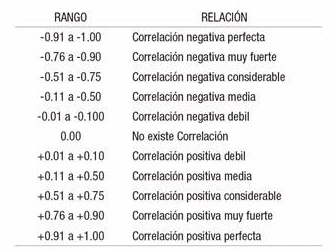

En la Figura 1 se grafica de manera comparativa los resultados obtenidos de la valoración del riesgo biológico. Se debe tener en cuenta que en Biogaval, LAB es la categoría de mayor riesgo y NAB la de menor riesgo; mientras que para el método GTC 45 la categoría Situación Crítica es la de mayor riesgo mientras que Corregir o Adoptar Medidas de control inmediato, la de menor riesgo.

Teniendo en cuenta que Biogaval permite hacer valoración del riesgo biológico para cada microorganismo de cual hay probabilidad de exposición, se determinó además del nivel del riesgo biológico, lo siguiente:

Hongos ambientales como el Aspergyllus spp, Penicillium spp, Fusarium spp, y Curvularia spp, mostraron un NAB o > 17, en todos los laboratorios donde se determinó el riesgo como son el laboratorio de sanidad vegetal, biotecnología, banco de cepas, microbiología aplicada, bioprocesos, nutrición animal y de peces, planta de agroindustria de cárnicos, biología molecular y cuarto de residuos. Esta situación es directamente proporcional, si las medidas higiénicas (MH) no son lo suficientemente eficientes como para corregir el daño que pueda causar la presencia de estos microorganismos en el sitio de trabajo, tal como se muestra en el laboratorio de Bioprocesos, en el que además de los hongos antes nombrados, el Thricophyton spp asociado a dermatomicosis, no representa un riesgo para los demás laboratorios, pero si para éste.

Así mismo, se determinó que hongos como el Histoplasma capsulatum, Coccidiodes immitis y Candida albicans, generan un NAB significativo en los laboratorios donde se realizan análisis de plantas y suelos como son los laboratorios de Sanidad Vegetal, Biotecnología Vegetal, Suelos Agrícolas y Suelos de Calidad Ambiental.

Clostridium perfringes, Clostridium botulinum, Vibrio cholerae y Bacillus anthracis representan un Nivel de Acción Biológica en aquellos laboratorios donde se manipulan muestras de agua como son el Laboratorio de Aguas de Extensión, Aguas de Calidad Ambiental, Operaciones Unitarias, Limnología y Fisicoquímico de Aguas. Así mismo, hay NAB para virus de la Hepatitis A, Poliovirus, Flavivirus y Alfavirus así como la presencia de protozoos como la Giardia intestinalis, el Balantidium, Toxoplasma gondii y algunos nematodos como Hymenolephys nana, Ancylostoma duodenale, Echinococcus spp, Toxocara spp y Fasciola spp.

Plasmodium spp y Leishmania spp, aquellos microorganismos transmitidos por vectores, representan un NAB en aquellos laboratorios donde se trabajan con animales como ocurre con el Laboratorio de Anatomía y Fisiología Animal, aunque en el cuarto de residuos el NAB se encuentra relacionado con virus del genero Flavivirus o virus del dengue y virus del Zika, Alfavirus o causante del Chikunguya, todos transmitidos por el mosquito Aedes aegypti, vector que ha manifestado endemicidad en la ciudad de Cúcuta, Los Patios (municipio donde se llevó a cabo el estudio) y municipios aledaños.

El análisis estadístico correlacional permitió evidenciar una correlación positiva perfecta (Rho=1.00) en la valoración de las variables cumplimiento de Medidas Higiénicas/Nivel de Deficiencia, así como el Nivel de Exposición/Frecuencia de Realización de Tareas; muy al contrario, la determinación del nivel de incidencia (como medida de probabilidad del riesgo)/Nivel de Probabilidad no presentaron una correlación significativa (Rho=0.103). Y finalmente, las puntuaciones típicas para los dos métodos que evalúan el nivel de riesgo biológico, evidencian que no existe una correlación significativa (Rho=0.468) entre el método Biogaval y el método GTC 45, tal como se puede ver en la Tabla 4.

Discusión

La Organización Mundial de la Salud estima que el 24% de la carga mundial de las enfermedades puede estar atribuida a exposición ambiental en la que, si se tienen ambientes más sanos, se puede tener mayor oportunidad de prevención de enfermedades15,16; y un estudio Delphi realizado en Colombia, establece que la mayor preocupación de expertos sobre el tema ambiental y ocupacional se encuentra relacionada con la presencia de enfermedades respiratorias debido a la polución ambiental17.

Ambientes cerrados, tal como ocurre en los laboratorios donde se llevan análisis con fines agronómicos, pecuarios, agroindustriales, biotecnológicos y ambientales no son ajenos a la exposición al riesgo biológico, debido a la presencia de “biosaerosol” o aerosol de origen biológico18, y por lo tanto se debe ser estricto en cuanto al cumplimiento de los niveles de contención y seguridad necesarios que permitan la prevención del riesgo biológico19,20, ya que dichas partículas, según Jhonson et al21, contaminan las manos, el equipo y las superficies de trabajo de los trabajadores; y tal como lo muestra el estudio realizado en Corea por Chung et al22, en la que se demostró que la infección ocupacional era la tercera causa de enfermedad ocupacional en trabajadores de la atención de salud, agricultura, silvicultura y pesca; o, como lo evidenció Contreras et al23, al determinar que la exposición a agentes biológicos puede generar mayor riesgo de presentar síntomas de cefalea, faringitis, otitis y rash entre trabajadores de laboratorio. Inclusive, Coelho y García24, llaman la atención de generar protocolos de entrenamiento y educación como aspecto primordial en el manejo de agentes biológicos peligrosos así como de un mayor conocimiento de la epidemiología, patogenicidad y susceptibilidad del material biológico utilizado en los laboratorios con el fin de disminuir el riesgo.

Viegas et al25, evidenció una mayor prevalencia de Aspergillus spp en plantas de tratamiento de aguas residuales (69,3%; 31,1%), seguido de plantas de tratamiento de residuos (34,8%; 73,6%) y en la industria para aves (6,3%; 26,1%), en aire y superficies, respectivamente. Aspergillus spp también prevaleció en la industria del corcho (0,9%; 23,4%), mataderos (1,6%; 17,7%) y parcelas (7,4%; 9,5%), en aire y superficies respectivamente. Viegas et al a su vez, se permite destacar que no sólo la carga de exposición laboral depende sólo de la carga de Aspergillus spp, sino del potencial toxigénico de éste género de hongos.

En los laboratorios analizados por el método Biogaval, se detectó un mayor riesgo de exposición a esporas de hongos miceliares como Fusarium spp, Penicillium spp, Aspergillus spp, Curvularia spp entre otros, especialmente en laboratorios de microbiología, biotecnología, manipulación de vegetales y sus derivados, producción de alimentos para animales y cuarto de residuos. Autores como Sandeep et al26, asocian la rhinosinusitis a la exposición por esporas de hongos; también los sustentan Fraenza et al27, al diagnosticar un paciente con una lesión onicodistrófica blanquecina.

Otros hongos como el Histoplasma capsulatum, aunque no está asociado a infecciones en el laboratorio, se encuentra asociado a espacios cerrados debido a la falta de protección respiratoria, en especial en ambientes donde se encuentra grandes cantidades de guano de murciélagos, generando una infección grave en trabajadores expuestos28,29.

Algunos patógenos oportunistas como Micrococcus, Bacteroides, Chryseobacterium, Pseudomonas y Acinetobacter, se conoce que son transportados a través del aire que a su vez proviene de aguas residuales, así como aquellos aerosoles provenientes de tratamientos de aguas o residuos de agricultura y pueden estar implicadas en la aparición de enfermedades en trabajadores expuestos30,31).

En cuanto a ambientes en los cuales se manipulan residuos, se generan las condiciones apropiadas para la aparición de enfermedades asociadas con bacterias coliformes fecales, esporas de hongos y actinomicetos ocasionando un mayor riesgo de presentar síntomas gastrointestinales e irritación de los ojos y la piel, tal como lo explica Poulsen et al32.

Según Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)3 la evaluación del riesgo biológico debe determinar la naturaleza (agente biológico y grupo al que pertenece, el grado (cantidad manipulada/concentración ambiental de agentes biológicos) y la duración de la exposición. Se debe tener en cuenta la situación de la exposición dependiendo si la intención es o no deliberada de utilizar agentes biológicos.

La legislación colombiana6,7 exige la detección de peligros y riesgos por medio de la Guía Técnica Colombiana 458 la cual solicita valorar el riesgo en cada uno de los laboratorios, pero, en contraste a lo visto anteriormente, no es concluyente en cuanto al método que permita determinar el nivel de deficiencia (ND), generando, un aumento de la subjetividad en la valoración de ésta variable y quedando a merced de la percepción del evaluador al no permitir una minuciosa detección de las condiciones de trabajo. Llorca et al9, Solans10 y la OMS en el Manual de Bioseguridad19 sugieren la utilización de un instrumento para determinar el nivel de deficiencia (ND) o la utilización de medidas higiénicas (MH) en aquellos laboratorios donde se considera que pueda presentarse exposición a agentes biológicos.

Así mismo, GTC 45 no sugiere hacer un reconocimiento del tipo de microorganismos que se manipulan en cada uno de los laboratorios, que inclusive Solans5,10, lo sugiere por medio de un estudio básico en la cual se incluyan mediciones de concentración ambiental de algunos microorganismos. Este último aspecto genera una serie de discusiones en parte porque todos los microorganismos presentan un nivel de riesgo, mecanismo de transmisión, foco de infección, vía de transmisión y condiciones del huésped que en caso del trabajador, son diferentes en cada caso.

La duración del tiempo en el que se encuentra expuesto el trabajador a los microorganismos5, frecuencia de realización de tareas8 o también llamado nivel de exposición9 es un aspecto fundamental en la valoración del riesgo de padecer infección ocupacional, pero se hace importante tener en cuenta el tiempo que se labora en el laboratorio con respecto al total de horas laborales; esto con el fin de obtener una medida más objetiva en cuanto al tiempo de exposición en el laboratorio asignado.

La probabilidad de aparición de una enfermedad, tal como lo plantea la Guía Técnica Colombiana 45 está dada por el resultado obtenido del Nivel de Deficiencia al ser multiplicado por el Nivel de Exposición, el cual va en contravía con la forma de entender la probabilidad en la epidemiología de las enfermedades infecciosas, aspecto que se ve mejor con el relacionado con el método Biogaval al tener en cuenta la tasa de incidencia de la infección del año anterior. Sin embargo, la dificultad se genera ante información clínica y de investigación limitada, tan sólo contenida, en publicaciones de boletines epidemiológicos que es el caso del departamento Norte de Santander11, el cual es emitido por el Instituto Nacional de Salud.

Las variables vacunación y mecanismo de transmisión no se tienen en cuenta en el estudio, pero es pertinente decir, que la gran mayoría de los microorganismos que se manipulan en los laboratorios no se previenen por medio de vacunas como ocurre con los hongos tipo Aspergyllus spp, Penicillium spp, entre otros; en este sentido la vacunación no serviría como factor de protección.

El mecanismo de transmisión podría ayudar a corregir tal como lo hace el método Biogaval y sería importante tener en cuenta al entender que la vía de transmisión aérea, aumentaría el riesgo de aparición de un gran número de enfermedades causadas por microorganismos con los que usualmente se presenta exposición directa en éstas áreas de trabajo.

El método de puntuaciones típicas ha sido ampliamente utilizado en estudios de sicología, dentro de la rama de las ciencias sociales llamada psicometría; pero en éste trabajo, el uso se lleva a cabo otra área del estudio como es la seguridad y salud en el trabajo que, aunque es joven en Colombia, las normas y reglamentaciones que se encuentran sustentando la seguridad y salud en el trabajo, ha tomado fuerza desde el punto de vista legal, por lo que se hace necesario trabajar en investigación en salud ocupacional.

La interpretación de los resultados de la evaluación del riesgo biológico por los métodos GTC 45 y Biogaval no se correlacionan y llama la atención, que países en los cuales la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, y además, tienen más tiempo de estar vigente, recomiendan la utilización de modelos diferentes al utilizado en Colombia como son los métodos NTP 833 y el método Biogaval10, que se encuentran más enfocados en determinar la valoración del riesgo teniendo en cuenta los microorganismos a riesgo.

Anexo a todo lo anterior, la valoración del riesgo biológico debe llevarse a cabo por personal competente3, que tenga un alto nivel de conocimiento en epidemiología, ciclos de vida y mecanismos de transmisión de las enfermedades causadas por microorganismos.

Se concluye finalmente, que los dos métodos ubicaron los laboratorios estudiados en los dos niveles de mayor riesgo biológico; con una mayor probabilidad de ubicar en el nivel más alto cuando se evalúa por el método Biogaval. Se genera la necesidad de proponer o adaptar un método, que, sin dejar de cumplir las políticas planteadas por el estado colombiano para la evaluación de los riesgos y peligros en los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según la normatividad colombiana, se encuentre acorde al contexto de la evaluación del riesgo biológico que, genere una valoración más real a este tipo de riesgo y pueda ser utilizado en diversas áreas de trabajo, sea ésta en ambientes internos o externos.