INTRODUCCIÓN

La importancia de la actividad físico-deportiva para la mejora de la salud y del bienestar responde a la creciente incidencia de las enfermedades asociadas al sedentarismo en la sociedad occidental (Crocker, Sabinston, Kowalski, McDonought y Kowalski, 2006; Infante, Sáez, Revuelta y Ros, 2012). La actividad físico-deportiva es importante en todas las edades, pero especialmente determinante en la adolescencia, etapa en la que las personas pueden iniciarse en ella y mantenerla como un hábito estable a lo largo de la vida (Kjonniksen, Anderssen y Wold, 2009; Revuelta, Esnaola y Goñi, 2013).

Conseguir o mantener un comportamiento humano requiere conocer su naturaleza multicausal, entendiendo que toda conducta viene determinada por la interacción de factores personal y ambientales (Rodríguez et al., 2016). En el ámbito de la actividad físico-deportiva concretamente, los principales factores personales parecen ser las autopercepciones específicas, las expectativas basadas en la competencia y el valor percibido de la tarea (Dawes, Vest y Simpkins, 2014; Simpkins, Vest y Becnel, 2010; Wang, Cho y Amemiya, 2017); constructos que aparecen recogidos actualmente en casi todas las teorías cognitivas de la motivación. Asimismo, se subraya la importancia del contexto o de la interacción del sujeto con individuos, grupos y organizaciones en su ambiente social (Boiché, Guillet, Bois y Sarrazin, 2011; Romaine, DeFreese, Guskievicz y Register-Mihalik, 2016).

A la hora de predecir y explicar la conducta motivada a nivel académico y extra-académico, así como las diferencias en función de diversas variables (e.g. sexo y edad), el modelo más utilizado y con mejores resultados ha sido el modelo de elección de logro (Eccles, 2011), constituyendo en la actualidad una perspectiva teórica que recoge la totalidad de aspectos citados como determinantes de la motivación hacia la actividad física y/o el deporte.

El modelo sintetiza el trabajo teórico y empírico realizado sobre la toma de decisiones, el logro y la atribución causal. No obstante, la mayoría de los trabajos basados en esta perspectiva se centran en los siguientes aspectos: a) la capacidad determinante tanto de la elección de diferentes actividades, como de la persistencia y el rendimiento en las mismas de los factores motivacionales personales expectativas de éxito y valor subjetivo de la tarea (Ju-Joo, Yon-Lim y Kim, 2013; Pekrun, Goetz, Frenzel, Barchfeld y Perry, 2011; Yi-Pipari y Kokkonen, 2014); b) la influencia que sobre los anteriores factores y el comportamiento tienen diversos aspectos del autoesquema, destacando las autopercepciones físicas (Stephanou, 2011); y, c) la influencia que sobre los aspectos anteriores y sobre el comportamiento tienen las creencias y comportamientos de otros significativos (fundamentalmente padres/madres) sobre tales tareas (Eccles, 2011; Gniewosz y Watt, 2017; Thomas y Strunk, 2017).

En cuanto a los ámbitos en los que se han verificado los principales postulados del modelo, la mayor parte han sido académicos (Ball, Huang, Cotten y Rikard, 2017; Boe, Henriksen, Lyons y Schreiner, 2011; Lauerman, Tsai y Eccles, 2017; Priess-Groben y Hyde, 2017). Sin embargo, existen diferencias considerables entre los contextos académico y extra-académico que hacen al modelo especialmente útil para la explicación de las diferencias de participación en contextos como el físico-deportivo.

Fundamentalmente, en lo que respecta al grado de elegibilidad del comportamiento, mientras que la participación en las materias académicas es generalmente obligatoria, la participación deportiva es mayoritariamente voluntaria. En consecuencia, es muy probable que los factores motivacionales psicológicos y sociales que el modelo de elección de logro señala como determinantes, cumplan un papel más relevante en la elección de actividades como la actividad física y/o el deporte.

Por último, si bien la capacidad predictiva de estas variables sobre el interés, la elección de actividades físico-deportivas, el comportamiento específico, y el rendimiento en las mismas justifica la gran cantidad de trabajos basados en este modelo en el ámbito anglosajón, fuera de él destaca la inexistencia de estudios que tomen como punto de partida este mismo marco teórico y verifiquen empíricamente sus principales postulados (Sainz y Eccles, 2012; Revuelta, 2012).

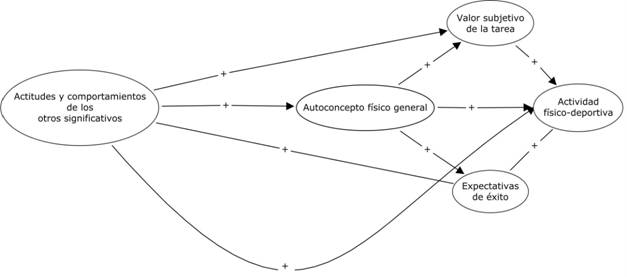

Por tanto, este trabajo pretende someter a prueba los planteamientos fundamentales del modelo de elección de logro aplicado al ámbito de la actividad física y el deporte en una muestra de adolescentes españoles (Figura 1). Concretamente pretende comprobar: 1) si las expectativas de éxito y el valor subjetivo de la tarea determinan su comportamiento físico-deportivo; 2) si el autoconcepto físico (como medida de autopercepción), determina tanto dicho comportamiento como las expectativas de éxito y valor subjetivo de la tarea; y 3) si las actitudes y comportamientos de los significativos (padres/madres) influyen de manera directa e indirecta en la conducta físico-deportiva.

MATERIAL Y MÉTODOS

Participantes

Participaron 429 adolescentes entre 11 y 19 años de edad (M=14.93; DT =2.11; Asimetría= 58; Curtosis= -.47), estudiantes de facultades universitarias e institutos de enseñanza secundaria públicos y privados de la Comunidad Autónoma Cántabra y el País Vasco [233 hombres (54.30 %) y 196 mujeres (45.70)]. Del total de 461 participantes iniciales, 32 sujetos (6.9%) fueron eliminados por no cumplimentar los cuestionarios de forma correcta, por exceder el límite de edad superior establecido, así como por la depuración de casos outlier.

Instrumentos

Para evaluar las actitudes y comportamientos de los otros significativos se utilizó el Cuestionario de Clima Familiar Deportivo de Ayora (1997).

Consta de 14 ítems cuyas respuestas se registran por medio de una escala tipo Likert de 10 puntos en la cual 0 = totalmente falso y 10 = totalmente verdadero. Al tratarse de un cuestionario no validado, se procedió al análisis psicométrico y factorial del mismo con la presente muestra. La solución factorial extrajo cuatro factores (apoyo, información, responsabilidad y práctica deportiva familiar) indicando que: a) los cuatro factores extraídos en su conjunto explican un 72.44% de la varianza (KMO= .664; Índice de esfericidad de Bartlett= 1874.79 p<.001); y, b) en lo que respecta a la fiabilidad global del cuestionario extraída a partir de las saturaciones de los ítems en sus respectivos factores, tanto el índice Ω de McDonald (.94) como la varianza media extractada (.67) ofrecen índices excelentes de fiabilidad.

Para medir el autoconcepto físico se utilizó el Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF) de Goñi, Ruiz de Azúa y Rodríguez (2006). El instrumento consta de 36 ítems cuyas respuestas oscilan en una escala Likert de 5 puntos (1=falso y 5=verdadero). Para extraer la medida del autoconcepto físico se emplearon las escalas específicas de cada una de sus dimensiones: habilidad física, condición física, atractivo físico y fuerza física. Los autores del cuestionario refieren un índice de fiabilidad global de α = .92. El índice Ω de McDonald (.97) así como la varianza media extractada (.65) extraídos a partir de los datos del presente estudio arrojan buenos valores de fiabilidad.

La valoración del valor subjetivo de la tarea y de las expectativas de éxito se llevó a cabo por medio del cuestionario de Eccles, O´Neill y Wigfield (2005). En el caso del valor subjetivo de la tarea, el cuestionario consta de 7 ítems a los que se responde mediante una escala de Likert de 7 puntos (de 1 = nada a 7 = muchísimo). En el caso de las expectativas de éxito son 6 ítems con el mismo formato anterior los que componen el instrumento. Ya que el cuestionario utilizado se trata de una traducción al castellano del cuestionario original redactado en inglés, se procedió también a la realización de un análisis factorial que replicó la estructura original propuesta por los autores. Para el valor subjetivo de la tarea, se obtuvieron tres factores (valor intrínseco o interés, valor de logro o importancia, y valor de utilidad) que en conjunto explicaron un 80.36% de la varianza (KMO=.847; Índice de esfericidad de Bartlett=2214.46 p<.001). El índice Ω de McDonald (.95 y .92) y la varianza media extractada (.79 y .68) para valor subjetivo de la tarea y expectativas de éxito respectivamente, corroboraron la fiabilidad del instrumento.

La evaluación de la actividad físico-deportiva se realizó por medio de un breve cuestionario creado ad hoc en el que los participantes debían indicar la frecuencia de práctica, la duración de las sesiones y la intensidad autopercibida de la práctica, de aquellas actividades físico-deportivas realizadas durante el tiempo libre. El análisis del instrumento indica valores aceptables del índice Ω de McDonald (.74) y de la varianza media extractada (.50).

Procedimiento

Tras el contacto con los centros y la obtención de los permisos correspondientes a la dirección de los mismos y de los consentimientos informados de los padres, se administró la batería de instrumentos de manera simultánea a todo el alumnado de una misma aula en sesiones de una duración promedio de 45 minutos. Con el propósito de mitigar respuestas en dirección de las hipótesis de la investigación, se empleó el criterio de ciego único, evitando que los estudiantes conocieran la finalidad del estudio. Asimismo, se aseguró el anonimato de las respuestas así como la participación voluntaria en la investigación. Ningún estudiante rechazó participar en la investigación.

Análisis estadístico

En este estudio se somete a verificación un modelo de regresión estructural con objeto de analizar la relación de los principales factores motivacionales personales y contextuales contemplados dentro del modelo de elección de logro entre sí y con la actividad físico-deportiva. Para la estimación del modelo se empleó el método de máxima verosimilitud, que asume los supuestos de distribución normal multivariada de los datos, por lo que, de forma previa a la estimación del modelo, se procedió a la imputación múltiple de los datos perdidos (1%), al análisis y eliminación de los sujetos outlier tomando como referencia la distancia de Mahalanobis y a la normalización de la base resultante. Con la excepción del análisis de los sujetos outlier, llevado a cabo con el programa SAS 9.1, el resto de análisis se realizó con el programa LISREL 9.0.

RESULTADOS

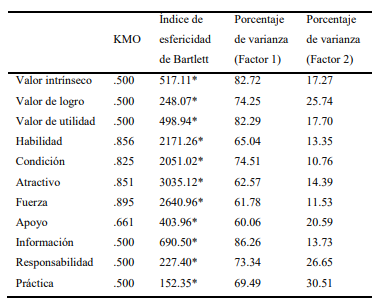

Dado el elevado número de variables iniciales (54 observables y 5 latentes), se procedió a utilizar la técnica de parcels [agrupamiento de ítems que permite un análisis más parsimonioso en la metodología SEM, (Rodríguez, Droguett y Revuelta, 2012)], usando como criterio de agrupamiento los factores (o dimensiones) extraídos en los análisis factoriales exploratorios de los cuestionarios, con la excepción de las variables expectativas de éxito y actividad físico-deportiva para las que mantuvieron todos los ítems originales. Posteriormente, se analizó la unidimensionalidad de cada parcel obteniéndose resultados satisfactorios en la totalidad de los casos (Tabla 1).

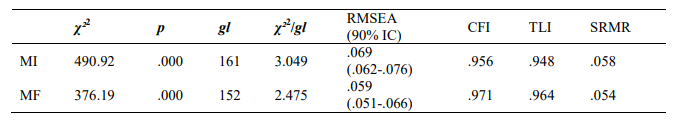

La Tabla 2 muestra los índices de ajuste del modelo sometido a verificación antes de las modificaciones correspondientes (MI) y después (MF).

Como puede observarse, el ajuste global del modelo inicial (MI) es bueno, pues aunque el cociente de chi cuadrado entre los grados de libertad (χ²/gl) se aparta ligeramente de los valores considerados aceptables (<3), el resto de parámetros se encuentran dentro de los ajustes aceptables admisible (Diamantopoulos y Siguaw, 2000). No obstante, los índices de modificación aconsejan, con vistas a mejorar el ajuste del modelo, la inclusión de una correlación entre los errores de los indicadores EXP1-EXP6; EXP2-EXP3; EXP2-EXP4; EXP3-EXP4; EXP3-EXP5; LOGRO-INTE; LOGRO-UTIL. En este caso, las correlaciones indicadas hacen referencia a errores debidos a proximidad semántica entre ítems que justifica la introducción de tales cambios. Una vez estimado el modelo resultante (MF), la totalidad de índices de ajuste analizados se encuentra dentro de los valores aceptables (Diamantopoulos y Siguaw, 2000).

En lo que respecta a los componentes de medida del modelo, todos los coeficientes de regresión de las cinco variables latentes a sus indicadores han resultado positivos y significativamente distintos de cero, tal como denotan los valores t asociados (t>3.29; p<.001). Además, 17 de los 20 indicadores utilizados han sido superiores a (.50) y ninguno ha alcanzo (.90) eliminando así la posible el riesgo de multicolinealidad. Por otra parte, los valores de la varianza media extractada (Tabla 3) son aceptables para valor subjetivo de la tarea, autoconcepto físico y expectativas de éxito, pero resultan algo más bajos en actividad físico-deportiva y actitudes y comportamientos de los otros significativos. Por último, en todos los casos excepto en actividad físico-deportiva, se supera ampliamente el valor de .70 recomendado para la fiabilidad compuesta y Ω de McDonald (McDonald, 1999). Tomados en conjunto, estos resultados nos permiten afirmar que las evidencias de validez convergente de las medidas de las variables latentes son suficientes.

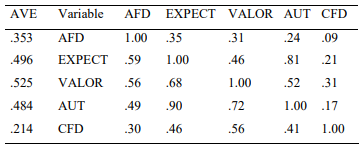

Tabla 3. Comparación AVE y correlaciones al cuadrado entre variables latentes.

Nota.Valores por encima de la diagonal: correlaciones interconstructo al cuadrad; valores por debajo de la diagonal: correlaciones inter-constructo; diagonal: varianzas (estandarizadas). AVE=Varianza Media Extractada. AFD=Actividad físico-deportiva; EXPECT=Expectativas de éxito; VALOR=Valor subjetivo de la tarea; AUT=Autoconcepto físico; CFD=Actitudes y comportamientos.

Para determinar las evidencias de validez discriminante de los modelos de medida, se comparan las estimaciones de las varianzas medias extractadas (AVE) de cada variable latente con las correlaciones al cuadrado interconstructo asociadas a cada una de ellas. Como puede observarse (Tabla 3), las estimaciones AVE han resultado superiores a las correlaciones al cuadrado entre los constructos en 8 de las 10 comparaciones, lo que aporta apoyo a la validez discriminante de los modelos.

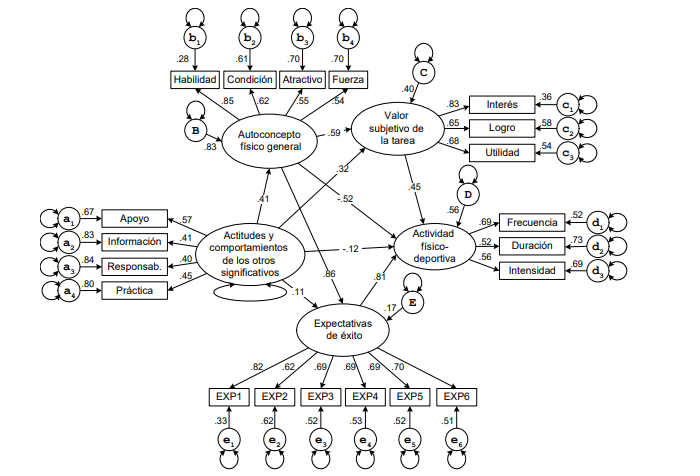

En lo que respecta al componente estructural (las relaciones hipotetizadas entre variables), la figura 2 muestra los parámetros estimados del modelo una vez realizadas las modificaciones indicadas anteriormente.

Tal y como se había hipotetizado, la actividad físico-deportiva se encuentra determinada de forma directa y positiva por el valor subjetivo de la tarea y las expectativas de éxito, siendo más intensa la relación entre las expectativas de éxito y la actividad (β = .81) que la establecida con el valor subjetivo de la tarea (β = .45). Estas dos variables en conjunto explican el 44% de la varianza de la variable actividad físico-deportiva. En el caso de las actitudes y comportamientos de los otros significativos y del autoconcepto físico, en cambio, no se confirma la relación de influencia directa, al no alcanzar la significatividad estadística.

Puede confirmase el efecto indirecto del autoconcepto físico y de las actitudes y comportamiento de otros significativos sobre la actividad físico-deportiva. En lo que al autoconcepto respecta, los coeficientes de regresión revelan una influencia directa y positiva sobre el valor subjetivo de la tarea (β = .59) y sobre las expectativas de éxito (β = .81), más intensa sobre ésta última, explicando 60 y un 83% de la varianza respectivamente. El efecto total del autoconcepto físico sobre la actividad físico-deportiva alcanza un valor de .44.

En lo referente a las actitudes y comportamientos de los significativos, se confirma una influencia directa y positiva sobre los factores motivacionales personales autoconcepto físico (β =.41) y valor subjetivo de la tarea (β =.32), aunque no sobre las expectativas de éxito. La variable actitudes y comportamientos de los significativos explica un 17% de la varianza del autoconcepto físico, mientras que las dos variables conjuntamente explican el 31% del valor subjetivo de la tarea. El efecto total de las actitudes y comportamientos de los significativos sobre la actividad físico-deportiva alcanza un valor de .30, mientras que el efecto indirecto, mediado por su influencia sobre el autoconcepto físico y sobre el valor subjetivo de la tarea alcanza un valor de .41.

De cara a una posible replicabilidad del estudio, la matriz de correlaciones de la muestra con la que se ha sometido a verificación el modelo de regresión estructural expuesto se encuentra a disposición de los investigadores que lo deseen.

DISCUSIÓN

Numerosos estudios realizados en el ámbito anglosajón confirman la capacidad determinante de las variables centrales del modelo de elección de logro sobre el comportamiento de los adolescentes en una variedad de contextos de naturaleza académica y extra-académica (Ball et al., 2017; Boe et al., 2011; Lauerman et al., 2017; Priess-Groben y Hyde, 2017). Pese a ello, fuera de este ámbito no existen apenas estudios basados en esta misma perspectiva teórica.

Asimismo, si bien el modelo de elección de logro se ha revelado como especialmente adecuado en contextos de naturaleza recreacional como el físico-deportivo, los estudios realizados al respecto son mucho más escasos que los llevados a cabo en el ámbito académico. De ahí que el objetivo principal de la presente investigación consistiese en someter a prueba los planteamientos fundamentales del modelo de elección de logro aplicado al ámbito de la actividad física y del deporte en una muestra de adolescentes españoles.

Los resultados indican que, en efecto, las variables expectativas de éxito, valor subjetivo de la tarea, autoconcepto físico y actitudes y comportamientos de los significativos constituyen determinantes de la actividad físico-deportiva de los adolescentes. De forma consistente con la investigación previa (Fredricks y Eccles, 2002; Jacobs, Lanza, Osgood, Eccles y Wigfield, 2002; Revuelta, 2012), las expectativas de éxito y el valor subjetivo de la tarea determinan de forma directa y positiva la frecuencia, la duración y la intensidad de la actividad físico-deportiva. Asimismo, tanto el autoconcepto físico como las actitudes y comportamientos de los significativos tienen un efecto positivo, en este caso indirecto (mediado por su influencia directa sobre las expectativas de éxito y el valor subjetivo de la tarea en el primer caso y sobre el autoconcepto físico y el valor subjetivo de la tarea en el segundo), sobre este mismo comportamiento, en línea con algunos trabajos anteriores (Fredricks y Eccles, 2002; Fredricks, Simpkins y Eccles, 2005; Revuelta, 2012; Wigfield, Tonks y Klauda, 2009).

En los que respecta al autoconcepto físico, no existen estudios que hayan abordado su influencia, contemplada desde la perspectiva tetradimensional del constructo a la que se adscribe la presente investigación, sobre las expectativas de éxito y el valor subjetivo de la tarea. Sin embargo, como se ha indicado en la introducción, las percepciones del individuo relacionadas con la competencia y la habilidad en un dominio específico constituyen algunos de los principales aspectos que se citan como determinantes de estos factores motivacionales (Wigfield et al., 2009), por lo que es probable que una relación similar, como la encontrada aquí, exista entre el autoconcepto físico, como percepción del individuo de sí mismo en el ámbito físico- deportivo, y ambos factores.

Por otro lado, no ha podido confirmarse la relación de influencia directa inicialmente hipotetizada entre el autoconcepto físico y la actividad físico-deportiva. En este sentido, una gran cantidad de trabajos demuestran, de forma consistente, la capacidad predictiva de las percepciones relacionadas con el yo físico sobre la participación (Contreras, Fernández, García, Palou y Ponseti, 2010; García-Jarillo, De Francisco y Garcés de los Fayos, 2016; Navas y Soriano, 2016; Revuelta et al., 2013; Revuelta, Esnaola y Goñi, 2016), apoyándose la existencia de una relación más estrecha entre una determinada conducta y el dominio concreto del autoconcepto más afín a la misma. Sin embargo, en los últimos años, se precisa aún más esta afirmación y se habla de una mayor proximidad de las dimensiones de cada uno de los dominios con los comportamientos particulares aceptándose como más débil la que se establece con los dominios generales (Rodríguez et al., 2012). Es posible, por tanto, que la utilización de la variable autoconcepto físico sea la causa de la ausencia de significatividad estadística en la relación de influencia entre ambas variables.

Por último, tampoco pudo confirmarse la relación de influencia de carácter directo entre los comportamientos y actitudes de los otros significativos y la actividad físico-deportiva. Estos resultados contradicen los hallados por estudios similares (Almagro y Paramio-Pérez, 2017; Boiché et al., 2011; Joesaar, 2011) en los que la percepción de un clima familiar deportivo más positivo se traduce en una mayor actividad físico-deportiva por parte de los adolescentes. Es posible que la inclusión, entre las actitudes y comportamientos valorados, de la práctica deportiva parental, pudiera estar contribuyendo a estos resultados. En este sentido, la relación entre la conducta físico-deportiva paterna y la participación adolescente constituye una cuestión en la cual los resultados no son del todo concluyentes. Mientras que los resultados de algunos estudios refieren relaciones estadísticamente significativas de carácter positivo entre los niveles de actividad de padres e hijos (Marques, González, Martins, Fernández-Villarino y Carreiro da Costa, 2017; Sharma, Hoelscher, Kelder, Day y Hergenroeder, 2008; Willson y Dollman, 2009), los de otros, principalmente los de aquellos en los cuales se emplean medidas de autoinforme como las que se han empleado en el presente trabajo, para valorar la actividad paterna no encuentran relaciones significativas entre este comportamiento y el nivel de actividad de los hijos e hijas (Revuelta, 2012; Welk, Wood y Morss, 2003). Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que la adolescencia constituye una fase del ciclo vital en la que el grupo de iguales entra en la vida del individuo constituyendo un grupo de referencia de importante trascendencia, con lo que es posible que, durante estos años, la influencia parental se vea reducida.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Los resultados obtenidos refrendan, en una muestra de adolescentes castellanohablantes, gran parte de los principales postulados del modelo de elección de logro aplicado al ámbito de la actividad físico-deportiva. Asimismo, tienen importantes implicaciones en lo que al desarrollo y aplicación de programas educativos en el ámbito de la Educación Físico-Deportiva y de la Salud concierne. Si bien la promoción de medidas para el incremento de los niveles de actividad físico-deportiva de los jóvenes constituye, indudablemente, una tarea necesaria (incremento de las horas de educación física, incremento de la oferta y de la variedad de ésta, etc.), los resultados sugieren la importancia que, en este sentido, tienen aspectos de carácter socio-cognitivo como las autopercepciones físicas, el concepto y valoración de las actividades físicas y los deportes o el comportamiento de los otros significativos de referencia. Parece necesario, por consiguiente, superar los enfoques tradicionales centrados en la propia actividad y su promoción y reconocer el valor que pudieran tener las intervenciones que, de forma simultánea, se dirigen al sujeto y a su entorno próximo con objeto de abordar, tanto la mejora de las autopercepciones, como la imagen/concepto de la actividad físico-deportiva (beneficios, riesgos asociados al sedentarismo, estereotipos, enfoque de género, etc.), dado su papel determinante en lo que a los niveles de participación respecta.