INTRODUCCIÓN

La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud y que resulta principalmente de una combinación de factores genéticos, epigenéticos y ambientales (1,2). Según los datos reportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2016 más de 650 millones de adultos fueron diagnosticados con obesidad (2). En Chile, en 2017, la prevalencia de obesidad y obesidad mórbida en jóvenes de entre 20 y 29 años fue del 22,5 % y 2,1 % respectivamente, constituyendo uno de los principales problemas de salud pública del país (3).

Investigaciones previas han documentado que los jóvenes con obesidad perciben una peor calidad de vida en comparación con sus pares con peso saludable (4,5). Sin embargo, este deterioro podría ser mayor en aquellos que se enfrentan a estereotipos y sesgos negativos basados en su peso corporal.

El estigma relacionado con el peso se refiere a la devaluación y denigración social en función del tamaño, forma o peso corporal, con una prevalencia cercana al 23 % (6). Según Goffman (7), el atributo que estigmatiza a una persona la desacredita, anula sus restantes atributos y puede confirmar la normalidad de otro. Estudios recientes señalan que la mayoría de los jóvenes con obesidad experimentan discriminación, exclusión, trato injusto y prejuicio en entornos cotidianos, fundamentado en la suposición de que el exceso de peso se deriva de la falta de autodisciplina y de responsabilidad personal (8). Estos actos son en su mayoría tolerados socialmente debido a que existe una sobrevaloración cultural de la delgadez, así como la creencia de que el estigma motivará y presionará a las personas a perder peso (1).

La estigmatización ha sido considerada un factor estresante (9) que puede provocar respuestas negativas, tales como angustia psicológica (10), dolor corporal (11), depresión, baja autoestima e insatisfacción corporal (12,13), conductas suicidas (14) y bajo rendimiento académico (15), pudiendo, además, contribuir al incremento de comportamientos negativos (niveles más bajos de actividad física, mayor evitación del ejercicio, aumento de la ingesta de alimentos y patrones de alimentación inadecuados), exacerbando con ello la obesidad (16,17).

Aunque se ha informado la relación entre el estigma relacionado con el peso y la calidad de vida, los jóvenes chilenos con obesidad no han sido estudiados. El propósito de esta investigación fue identificar la prevalencia de estigma relacionado con el peso y analizar su asociación con la obesidad y la percepción de la calidad de vida en estudiantes universitarios de Valparaíso, Chile. Estos resultados podrían contribuir a la formulación de políticas públicas y al desarrollo de programas de prevención y tratamiento de la obesidad con enfoques no estigmatizantes.

MATERIAL Y MÉTODOS

TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO

Se realizó un estudio de tipo correlacional y diseño transversal entre marzo y diciembre de 2021.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Participaron estudiantes universitarios que cursan carreras de pregrado impartidas por una Facultad de Ciencias de la Salud ubicada en la ciudad de Valparaíso, Chile. Los criterios de inclusión fueron tener entre 18 y 29 años y estar matriculados en el segundo semestre del 2021. Se excluyó a las embarazadas y a los estudiantes extranjeros de intercambio. Se calculó una muestra aleatoria por conveniencia, considerando una referencia de p = 0,23 definida a partir de la prevalencia de percepción de estigma relacionado con el peso en adultos con sobrepeso u obesos (6), una población de 1.509 estudiantes, un intervalo de confianza (IC) del 95 % y un error de muestreo del 5 %, con lo que se obtuvo un número mínimo necesario de 231. La muestra final para el análisis fue de 262 estudiantes.

Se invitó a los participantes a completar una encuesta en línea enviada al correo electrónico institucional durante los meses de octubre y noviembre de 2021. Se diseñó un cuestionario de autoinforme usando el formulario de Google y un enlace al consentimiento informado. El tiempo promedio de aplicación fue de 15 minutos y las respuestas fueron anónimas.

VARIABLES

Se analizaron las siguientes variables:

- Sociodemográficas: sexo (hombre, mujer), edad (años), región de origen, carrera (Nutrición y Dietética, Terapia Ocupacional, Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología), trabajo (sí, no), estado civil (soltero/a, casado/a, conviviente, viudo/a, unión civil, divorciado/a) e hijos (sí, no).

- Estado nutricional: el peso corporal y la estatura se obtuvieron mediante el autorreporte (18). Para determinar el estado nutricional se utilizó el índice de masa corporal (IMC) dividiendo el peso corporal (kg) entre la estatura (metros) al cuadrado, y su resultado se clasificó en: bajo peso (< 18,5 kg/m2), eutrófico (18,5 a 24,9 kg/m2), sobrepeso (25 a 29,9 kg/m2) y obesidad (≥ 30 kg/m2) (19).

- Estigma relacionado con el peso: se midió utilizando el Inventario breve de Situaciones Estigmatizantes (SSI) de diez ítems propuesto por Vartanian (20) y validado en Chile por Gómez-Pérez y Ortiz (21) (alfa de Cronbach [α] = 0,93). Las puntuaciones van de 0 a 9 puntos; los mayores puntajes indican mayor estigma relacionado con el peso. Para cada ítem, las respuestas 0 y 1 se categorizaron en 0 y se clasificaron como “no frecuentes” y las categorías de respuesta 2 a 9 se categorizaron en 1 y se clasificaron como “frecuentes”. El α para nuestra muestra fue 0,91. El puntaje total se obtuvo mediante la sumatoria de los ítems, se utilizó el p25 como punto de corte y se clasificaron los puntajes > p25 como expuestos a “estigma relacionado con el peso”.

- Calidad de vida: se midió utilizando la escala WHOQOL-BREF (22) de 26 ítems agrupados en cuatro dominios (salud física [siete ítems], salud psicológica [seis ítems], relaciones sociales [tres ítems] y ambiente [ocho ítems]), así como una autoevaluación de la calidad de vida general (un ítem) y satisfacción general con la salud (un ítem). Cada ítem se puntúa en un rango de 1 a 5; las puntuaciones más altas indican una mejor calidad de vida. Además, cada puntuación de dominio se transformó en una escala de 0 a 100. El α reportado en Chile (23) para el cuestionario total fue de 0,92, coincidiendo con el obtenido en nuestra muestra.

ANÁLISIS DE DATOS

Se utilizaron estadísticas descriptivas para informar las características de la muestra. Se comprobaron la normalidad de los datos con el test de Shapiro-Wilk y la homocedasticidad con el test de Levene. Para las variables continuas se utilizó la prueba t de Student para muestras independientes y el test Mann Whitney en el caso de no cumplirse los supuestos de normalidad y homocedasticidad. Para la comparación de variables categóricas se utilizaron la prueba X2 y el test exacto de Fisher. Se realizó un análisis de regresión logística múltiple y se calculó la razón de probabilidad (OR) con su respectivo IC del 95 % para investigar la asociación entre la obesidad, el estigma relacionado con el peso y la percepción de la calidad de vida. Se evaluó la existencia de variables de confusión y modificadoras del efecto. Los modelos se ajustaron por sexo (hombre: 0; mujer: 1) y edad (años cumplidos). Para evaluar la bondad de ajuste se utilizó la prueba de Hosmer y Lemeshow. El análisis estadístico se realizó utilizando el software Stata v. 15.0. Los valores de p < 0,05 se consideraron estadísticamente significativos.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

El estudio fue aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad de Playa Ancha (acta n.o 37, 2021) y se realizó cumpliendo con los principios éticos promulgados por la Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki. La participación fue voluntaria y quienes aceptaron formar parte de esta investigación firmaron un consentimiento informado. Los datos obtenidos fueron anónimos.

RESULTADOS

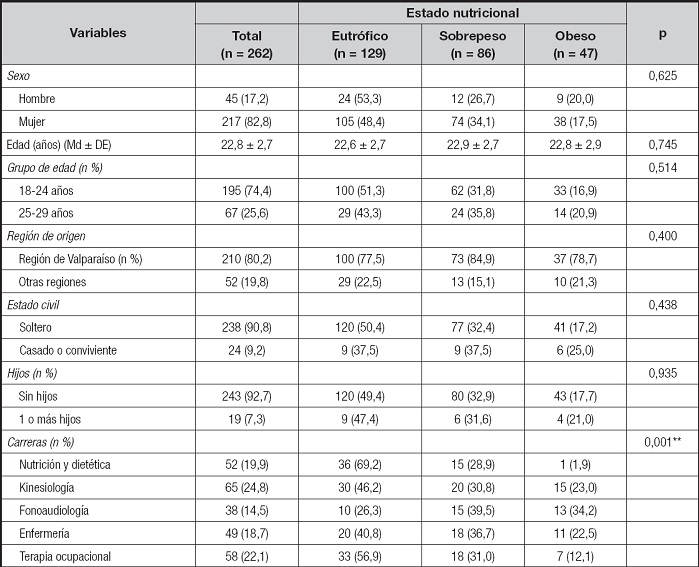

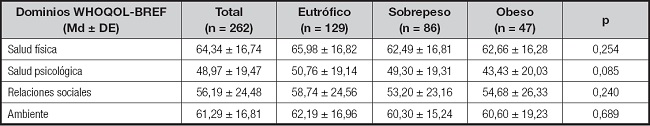

La muestra incluyó 262 estudiantes universitarios, de los cuales el 82,8 % eran mujeres. La edad media fue de 22,8 ± 2,7 años (rango 18-29 años). El 80,2 % procede de la Región de Valparaíso, el 90,8 % se encuentra soltero y el 92,7 % reportó no tener hijos. El IMC medio fue de 25,9 kg/m2 (DE 4,9), con mayor proporción en la categoría de eutróficos (49,2 %), seguida por sobrepeso (32,8 %) y obesidad (18,0 %). La proporción de eutróficos es mayor en la carrera de Nutrición y Dietética (69,2 %) y la de obesidad, en Fonoaudiología (34,2 %) (p < 0,05) (Tabla I). No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes de los dominios de calidad de vida según el estado nutricional de los participantes (Tabla II).

Tabla I. Características de la muestra según estado nutricional (n = 262).

Md: media; DE: desviación estándar.

*p < 0,05;

**p < 0,01;

***p < 0,001.

Tabla II. Puntuaciones de los dominios de WHOQOL-BREF según estado nutricional en estudiantes universitarios (n = 262).

WHOQOL-BREF: World Health Organization Quality of Life-BREF; Md: media; DE: desviación estándar.

*p < 0,05;

**p < 0,01;

***p < 0,001.

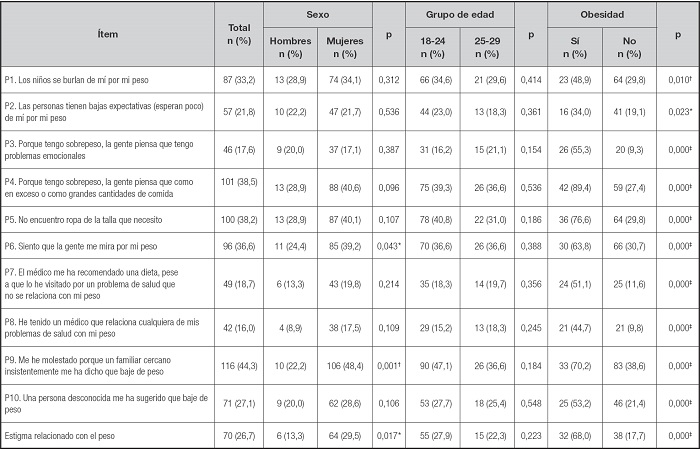

En la tabla III se observa que las mujeres son más propensas a experimentar frecuentemente situaciones estigmatizantes que los hombres. Para las preguntas P6 (“Siento que la gente me mira por mi peso”) y P9 (“Me he molestado porque un familiar cercano insistentemente me ha dicho que baje de peso”), las prevalencias fueron del 39,2 % y 48,4 % vs. 24,4 % y 22,2 %, respectivamente (p < 0,05). La prevalencia de experimentar frecuentemente situaciones estigmatizantes en los participantes categorizados como obesos fue significativamente mayor en todos los ítems respecto a sus pares eutróficos o con sobrepeso (p < 0,05). Las prevalencias más altas se reportan en P4 (“Porque tengo sobrepeso, la gente piensa que como en exceso o como grandes cantidades de comida”) (89,4 % vs. 27,4 %) y en P5 (“No encuentro ropa de la talla que necesito”) (76,6 % vs. 29,8 %). No hubo diferencias en las prevalencias de situaciones estigmatizantes según grupo de edad. La prevalencia del estigma relacionado con el peso (definido como una puntuación SSI > p25) fue del 26,7 %, siendo mayor en mujeres (29,5 %) respecto de los hombres (13,3 %) y en quienes presentan obesidad (68,0 %) vs. eutróficos (13,2 %) y sobrepeso (24,4 %) (p < 0,05).

Tabla III. Exposición a situaciones estigmatizantes según sexo, grupo de edad y estado nutricional en estudiantes universitarios (n = 262).

*p < 0,05;

†p < 0,01;

‡p < 0,001.

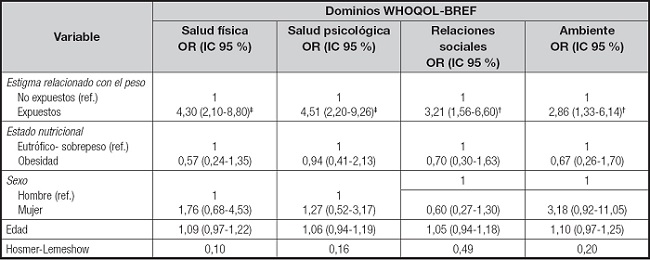

El análisis de regresión logística múltiple (Tabla IV) muestra que, en comparación con aquellos no estigmatizados, los que reportan estigma relacionado con el peso tienen 4,30 veces más probabilidad de informar una peor percepción de su salud física (OR: 4,30; 95 % IC: 2,10-8,80), 4,51 veces más probabilidad de informar una peor percepción de su salud psicológica (OR: 4,51; 95 % IC: 2,20-9,26), 3,21 veces más probabilidad de informar una peor percepción de sus relaciones sociales (OR: 3,21; 95 % IC: 1,56-6,60) y 2,86 veces más probabilidad de informar una peor percepción del ambiente (OR: 2,86; 95 % IC: 1,33-6,14).

DISCUSIÓN

Nuestra investigación analizó la asociación entre la obesidad, el estigma relacionado con el peso y la percepción de la calidad de vida en estudiantes universitarios matriculados en la Facultad de Ciencias de la Salud adscrita a una universidad pública de Valparaíso, Chile. Los resultados muestran que la prevalencia de obesidad es inferior a los datos publicados por la Encuesta Nacional de Salud (3) y por estudios previos (24,25). Investigaciones señalan que estas diferencias pueden ser atribuidas a que el estilo de vida y los hábitos alimentarios de los estudiantes de Ciencias de la Salud son más saludables que los de estudiantes de otras ciencias, siendo factores clave el conocimiento sobre alimentación y nutrición y el mayor nivel de actividad física (26,27). Sin embargo, se ha demostrado que la regulación del peso corporal en personas con obesidad no solo es el resultado de las elecciones personales centradas en la nutrición y la actividad física, sino que, además, contribuyen otros factores, incluidos los biológicos, genéticos y ambientales, que podrían promover un balance energético positivo y la ganancia de grasa corporal (1,28,29).

En nuestro estudio, la prevalencia de estigma relacionado con el peso fue significativamente mayor en mujeres y en jóvenes con obesidad. Estos resultados son similares a los informados por Prunty, Clark, Hahn, Edmonds y O'Shea (6) en su estudio realizado con universitarios y adultos de Estados Unidos, quienes reportaron una mayor prevalencia de estigma de peso promulgado (discriminación) en ambos grupos. De manera similar, Energici, Acosta, Bórquez y Huaiquimilla (30), en un estudio realizado con jóvenes chilenos, evidenciaron que el tipo de cuerpo considerado como “gordo” varía de acuerdo con el nivel socioeconómico, se consigna de manera diferente para hombres y para mujeres, y es considerado una condición que define a la persona en su totalidad y que la categoriza como ansiosa, perezosa y descontrolada. Las representaciones sociales que asocian la reducción del peso corporal con el control volitivo podrían explicar la alta prevalencia de personas con obesidad expuestas a situaciones estigmatizantes, debido a que este exceso de peso se atribuye generalmente a una elección consciente y a la falta de disciplina para alcanzar un peso saludable (31). Adicionalmente, la mayor prevalencia de estigma relacionado con el peso en mujeres podría deberse a que son más propensas que los hombres a internalizar mensajes negativos relacionados con su imagen corporal y con la aceptación universitaria (32). En este sentido, la ausencia de leyes, políticas públicas y mensajes que prohíban esta estigmatización contribuye a que su práctica sea aceptada y tolerada socialmente (33).

Investigaciones recientes indican que las personas con obesidad no solo presentan una serie de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular (34,35), sino que, además, son objeto de discriminación en los distintos entornos con los que comúnmente interactúan, incluidos los educativos, laborales, sanitarios y familiares (8). En nuestro estudio observamos que, después de ajustar por sexo y edad, el estigma relacionado con el peso, más que la obesidad en sí misma, se relacionó con una peor percepción de salud física, salud psicológica, relaciones sociales y ambiente. Estos resultados son consistentes con los reportes de Hunger y Major (36), quienes concluyeron que el estigma relacionado con el peso en adultos estadounidenses es un mediador importante de la asociación entre el IMC, la salud autoinformada, la discriminación basada en el peso y las preocupaciones sobre el estigma futuro del peso, la salud psicológica y la física.

Para Gibson-Miller y Chater (37), el estigma relacionado con el peso es generalizado entre generaciones, sociedades y culturas y tiene efectos fisiológicos y consecuencias psicológicas perjudiciales que pueden contribuir a incrementar aún más el peso corporal. Según Tomiyama y Brewis (9,38), esto probablemente ocurre debido a múltiples mecanismos, por ejemplo, aumento de la ingesta de alimentos, particularmente de aquellos poco saludables, con alto contenido de calorías, grasas y azúcar (búsqueda de consuelo ante el estrés y las emociones negativas), el aumento del estrés psicológico (concentraciones elevadas de cortisol endógeno incrementan el consumo de alimentos y el almacenamiento de grasa abdominal) y la emoción negativa y vergüenza corporal debido a los intentos repetidos y fallidos para adelgazar (que provocan la liberación de cortisol).

Investigadores sugieren que las intervenciones centradas en el bienestar de las personas y en la generación de entornos saludables que faciliten el acceso a comportamientos de estilo de vida saludables y reduzcan los sentimientos de estigmatización podrían conducir a una mayor pérdida de peso que aquellas enfocadas en el resultado de las decisiones personales (39,40).

Respecto a las limitaciones de nuestro estudio, estas se deben principalmente al sesgo de selección, debido a que la participación fue voluntaria, por lo que se obtuvo una subrepresentación de los hombres en la muestra. Además, al no existir un punto de corte para clasificar el estigma relacionado con el peso, se ha propuesto el puntaje > p25 como preliminar, sin embargo, es necesario establecer la validez y confiabilidad de este criterio en futuras investigaciones. Al tratarse de un estudio transversal, los resultados reportados no pueden interpretarse en sentido causal. Sin embargo, es importante señalar que nuestro trabajo es el primero en el país en reportar prevalencias de estigma relacionadas con el peso en estudiantes universitarios que nos permiten comprender mejor la magnitud del problema. Asimismo, constituye una fortaleza el haberlo relacionado con la percepción de la calidad de vida.

En conclusión, nuestro estudio sugiere que la exposición a situaciones estigmatizantes relacionadas con el peso, más que la obesidad en sí misma, afecta negativamente la percepción de la calidad de vida de los estudiantes universitarios. Estos resultados pueden contribuir al desarrollo y la formulación de leyes, políticas públicas y estrategias para abordar la prevención y el tratamiento de la obesidad que contribuyan a un cambio cultural y protejan a las personas de la estigmatización y discriminación basada en el peso corporal. En este contexto, las universidades son entornos que ofrecen una oportunidad para la trasformación que permita la construcción de una sociedad más inclusiva y libre de estigmatización social.