Introducción

La Mamoplastia de reducción es un procedimiento común en la práctica quirúrgica de nuestra especialidad. Aporta mejoría en la sintomatología de dolor de espalda y hombros que generalmente presentan las pacientes con mamas grandes, el disconfort en el tórax, las dermatitis de contacto y en general, la insatisfacción que les provoca en su calidad de vida y comodidad al vestir.(1)

Debido a que la irrigación de las mamas posee varios pedículos vasculares, están descritas numerosas técnicas quirúrgicas para asegurar el aporte vascular al complejo areola-pezón (CAP) cuando se lleva a cabo una cirugía de reducción o pexia mamaria. Hay además técnicas que incluyen un resultado final con cicatriz en T invertida, otras que finalizan con una cicatriz periareolar más vertical y algunas con diseño exclusivo periareolar para ciertos casos especiales. Incluso hay descripciones para mamas con distancia de más de 40 cm desde el manubrio esternal al CAP en las que es necesaria la amputación mamaria con injertos de los complejos areola-pezón.(2,3) Las publicaciones informan de un predominio del empleo de las técnicas de reducción y pexia con resultado final en T invertida,(4) aunque cada vez tienden a emplearse más las técnicas que dejan solo una cicatriz areolar y vertical; en ambos casos, el motivo de queja en muchas pacientes es la cicatriz en la mitad inferior de la mama.

A pesar de que en la literatura se informa de un “nuevo método” o de una “nueva técnica sin cicatriz vertical en reducción mamaria”,(5,8) ya en 1925 Passot(9) describió la transposición del CAP con un pedículo inferior y recolocado mediante una incisión circular en el colgajo cutáneo superior, lo cual permite una reducción mamaria sin cicatriz vertical.

El presente artículo describe nuestra experiencia en una serie de pacientes operadas con la técnica de Passot a la que hemos añadido algunas modificaciones personales con el fin de optimizar los resultados.

Material y método

Llevamos a cabo una revisión de pacientes operadas en nuestra institución para reducción mamaria mediante técnica de Passot en el período comprendido entre junio de 2015 y junio del 2021, al tiempo que describiremos las aportaciones personales realizadas a dicha técnica.

Recogimos las características físicas de las pacientes como edad, índice de masa corporal (IMC) y distancia del manubrio esternal al borde superior de la areola. Excluimos de esta técnica a aquellas pacientes con distancia del manubrio esternal al borde superior de la areola menor de 30 cm, ptosis mamaria exclusiva, o con comorbilidades como hipertensión arterial severa, diabetes mellitus tipo I o pacientes fumadoras de más de 10 cigarrillos por día.

En los datos de estudio tomamos también en cuenta la cantidad de tejido mamario resecado de cada mama medida con balanza electrónica en el intraoperatorio y las complicaciones presentadas en los procedimientos quirúrgicos, que evaluamos siguiendo la lista de complicaciones comunes a las reducciones mamarias con cicatriz en T invertida.

En el postoperatorio registramos las medidas de cada paciente del manubrio esternal al borde superior de la areola a los 2 y 6 meses.

A los 6 meses se les remitió a todas por correo electrónico una hoja para respuesta en la que evaluamos en escala de 0 a 5 la reducción de sus síntomas en espalda, cuello y de prurito-enrojecimiento en surcos submamarios, siendo 0 la ausencia de dolor o síntomas y 5 la máxima expresión de los mismos. También se incluyó en dicha encuesta la valoración de su conformidad con el resultado y apariencia de las cicatrices evaluada por las propias pacientes en una tabla del 1 al 10, siendo1 pobre evaluación y 10 máxima satisfacción, 1 no conforme con las cicatrices y 10 máxima aceptación de las mismas.

Técnica quirúrgica

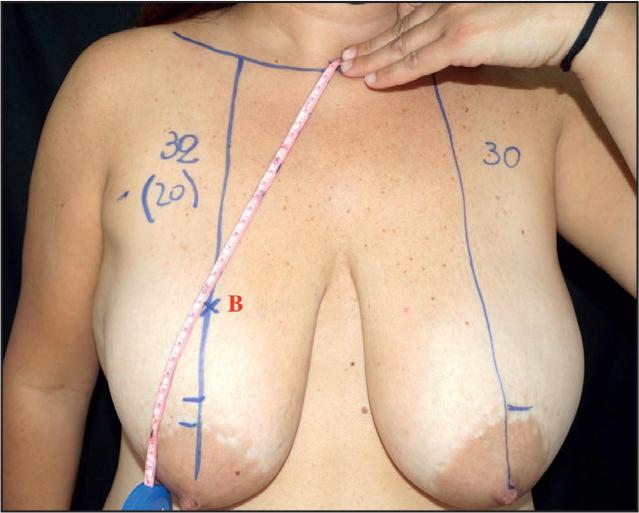

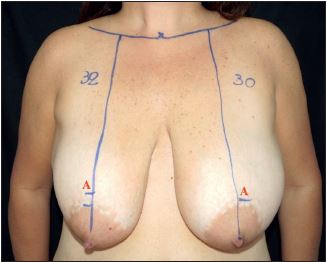

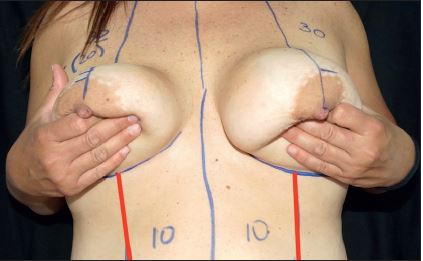

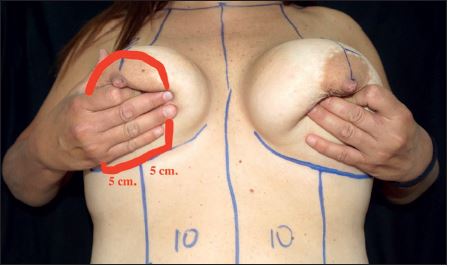

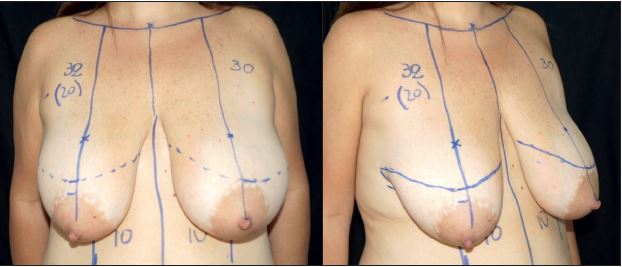

Marcamos siempre a la paciente en posición de pie, definiendo los surcos submamarios así como una línea que ubica el futuro borde del colgajo superior En general se ubica ese punto a 30 cm. de una línea oblicua que comienza desde el tercio medio de la clavícula y desciende hasta el CAP (Fig. 1). Marcamos la futura ubicación del CAP a un promedio de 20 cm. en la línea trazada (Fig. 2). A 10 cm de la línea media del tórax trazamos 2 líneas verticales a nivel del surco submamario (Fig. 3) y desde estas líneas medimos con calibre 5 cm. hacia cada lado, creando un diseño de pedículo inferior de 10 cm. (Fig. 4). Con el mismo calibre transportamos esta medida hacia arriba y conformamos el pedículo inferior del CAP. Posteriormente marcamos la línea semicircular que formará el borde inferior del colgajo cutáneo superior (Fig. 5 y 6). Seguidamente, recostamos a la paciente y marcamos con areolotomo el nuevo tamaño del CAP que tendrá un promedio de 4 cm de diámetro.

Figura 1. Marcación de la paciente en posición de pie. Se ubica el punto del futuro surco submamario a 30 cm. En caso de asimetrías del borde superior del complejo hay que ubicar el punto A en forma simétrica.

Figura 3. Desde la línea media torácica se trazan, a 10 cm., 2 líneas verticales que van a constituir el eje medio del colgajo a pedículo inferior.

Figura 4. A 5 cm de cada lado de la línea previamente marcada se marca el futuro colgajo a pedículo inferior que incorpora el complejo areola-pezón.

Figuras 5 y 6. Trazado de la línea semicircular superior que forma el borde inferior del colgajo superior y creación del nuevo surco submamario.

Realizamos el procedimiento quirúrgico con la paciente en posición supina, con los brazos en posición paralela al tórax y semisentada a 30 grados. Esta ubicación permite que no se distorsionen las marcas realizadas previamente y también otorga un cierre sin alteración al momento de suturar (Fig. 7). Infiltramos con solución tumescente de lidocaína al 2% (50 cc con epinefrina 1/80.000) en 500 cc de solución fisiológica, 1 ampolla de adrenalina 1 mg/1ml y 500 mg de ácido tramexámico). Empleamos 250 cc en cada mama, en especial en el plano subcutáneo superior para realizar un decolamiento hídrico del colgajo superior. También en los planos profundos suprafasciales en la zona mamaria.

Figura 7. Posición quirúrgica: paciente con los brazos al lado del tórax y en posición semisentada a 30 grados para evitar distorsión de las marcas y disminuir la tensión al cierre.

Iniciamos el procedimiento con la maniobra de Schwarzmann(10) desepidermizando la zona marcada del pedículo inferior. El colgajo tiene una anchura de 10 cm. (Fig. 8). Posteriormente elevamos el colgajo superior cutáneo de forma oblicua conservando un espesor mínimo de 3 cm y extendemos la disección hasta llegar a la fascia del pectoral mayor. En sentido lateral y medial en las zonas inferiores de la mama efectuamos también el decolamiento sobre la fascia del pectoral mayor en la zona medial y de la fascia del serrato en la zona lateral. Siempre debemos ir midiendo la base del colgajo en 10 cm., evitando trabajar en cuña, para así asegurar la vascularización del complejo. A continuación, retiramos las porciones superior, media y lateral de la mama dejando el tejido central como soporte y también irrigando el CAP a través del pedículo inferior.

Figura 8. Maniobra de Schwarzmann para desepidermizar el pedículo inferior. El pedículo debe tener una anchura de 10 cm.

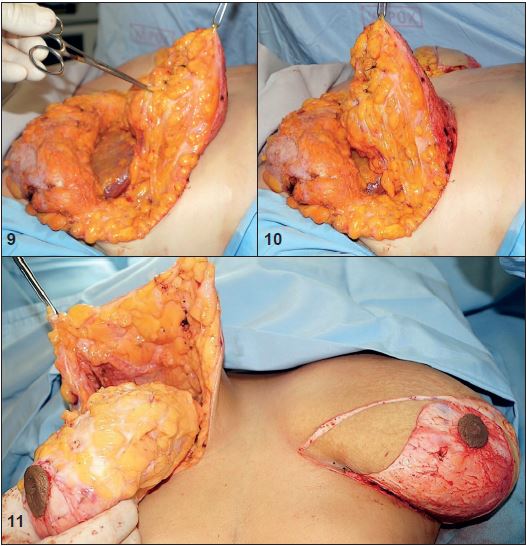

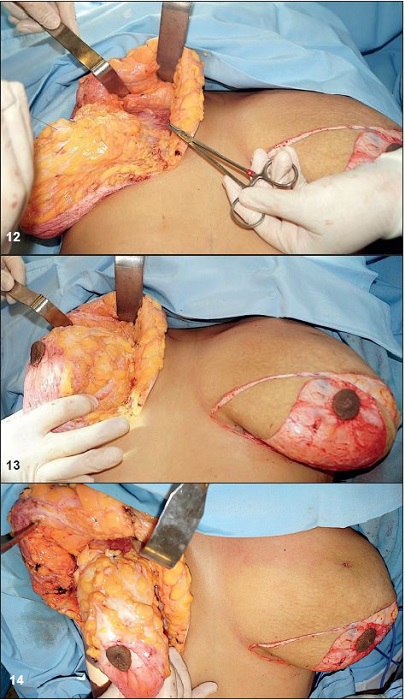

Una vez retirados los tejidos, procedemos a colocar puntos de PDS 0 en la base del mismo con el objeto de conificarlo y proyectarlo (Fig. 9-11). A continuación, ubicamos el pedículo inferior a nivel de la fascia pectoral, sobre el 3er espacio intercostal, con puntos de PDS 0 (Fig. 12-14) y descendemos el colgajo cutáneo superior (Fig. 15).

Figuras 9-11. Colocación de puntos de PDS 0 en la región posterior del pedículo inferior con el objetivo de proyectarlo.

Fig. 12-14. Anclaje del pedículo inferior al músculo pectoral mayor a la altura del 3er espacio intercostal.

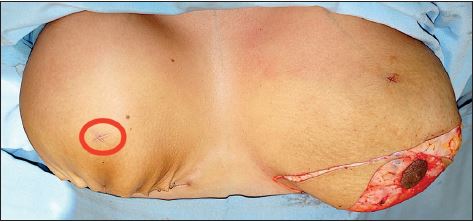

Figura 15. Descenso del colgajo superior sobre el pedículo en posición y comienzo del cierre del abordaje inferior desde las regiones laterales y mediales hacia el centro. De esta forma evitamos las “orejas de perro” (dog ears) de los extremos, reduciendo la longitud de la incisión. El círculo rojo indica la exteriorización del CAP.

Para el cierre, colocamos suturas temporales mecánicas cutáneas y cerramos a continuación con poliglecaprone 25 (Monocryl® 2.0) de forma continua y de 3.0 del mismo material en forma cuticular.

Finalizada esta etapa usamos el areolotomo de 4 cm para definir la ubicación del nuevo CAP, retirando el tejido por debajo de la piel en forma de cilindro y procedemos a exteriorizar el CAP en su nueva ubicación. Colocamos 4 puntos tutores de poliglecaprone 25 (Monocryl® 2.0) y hacemos el cierre cutáneo con sutura intradérmica del mismo material 3.0. Colocamos telas adhesivas microporosas estériles en las heridas quirúrgicas y aplicamos espuma de poliuretano en las zonas inferiores mamarias apoyada sobre las vendas de micropore. Finalizamos el curativo con la colocación de una faja de lycra a modo de sujetador. En ningún caso dejamos drenajes.

En el postoperatorio administramos a las pacientes analgésicos convencionales y profilaxis antibiótica con 1 dosis de cefalotina 1000 mg que se administra en la inducción anestésica. La paciente permanece en el postoperatorio en posición semisentada a 45 grados y comienza la deambulación dentro de las primeras 6 horas postcirugía. El alta hospitalaria se realiza a las 24 horas con controles postoperatorios (Fig. 16) a los 3, 15, 30, 60 y 180 días para el alta definitiva.

Resultados

Nuestro grupo de estudio estuvo formado por 76 pacientes, con 152 mamas operadas. El promedio de edad fue de 36 años (rango de 19 a 65 años) (Fig. 17 y 18). El promedio de IMC fue de 32.9 kg/m2 (rango entre 29.4 y 38.7 kg/m2) (Fig. 19 y 20). El promedio de gramos retirado fue de 552.5 gr. por mama (rango entre 245 y 820 gr. en cada mama) (Fig. 21 y 22). En todos los casos empleamos un pedículo inferior de base 10 cm. En las mediciones realizadas en el preoperatorio el promedio de distancia desde el manubrio esternal hasta el borde superior de la areola fue de 36 cm (rango entre 30 y 48 cm), mientras que en el postoperatorio, el promedio de la misma distancia fue de 19 cm (rango entre 18 y 20 cm) (Tabla I).

Tabla I. Datos de las pacientes del grupo de estudio.

| PACIENTES: 76 CASOS (152 MAMAS) |

|---|

| PERÍODO: JUNIO 2015 - JUNIO 2021 |

| DATOS PREOPERATORIOS: |

| Edad promedio: 36 años (19 - 65 años) |

| Índice de masa corporal (IMC kg/m2): |

| promedio 32.9 (29.4 - 38.7) |

| Distancia preoperatoria de manubrio esternal a borde superior areolar: |

| 36 cm (rango 30 a 48 cm) |

| Criterios de exclusión: distancia del manubrio esternal al borde superior areolar menor de 30 cm, ptosis mamaria exclusiva, hipertensión severa, diabetes mellitus tipo 1, fumadoras de más de 10 cigarrillos por día. |

| MEDICIONES INTRAOPERATORIAS: |

| Peso mama derecha: 560 gr (245 - 820 gr) |

| Peso mama izquierda: 545 gr (260 - 800 gr) |

| DATOS POSTOPERATORIOS: |

| Distancia postoperatoria de manubrio esternal a borde superior areolar: |

| 19 cm (rango 18 a 20 cm) |

Figura 17. Paciente de 19 años. Hipertrofia mamaria severa. Mamas con predominio de tejido glandular. Reducción mamaria de 1.250 gr. (derecha: 650 gr.- izquierda: 600 gr.). Imágenes pre y postoperatorias a los 6 meses.

Fig. 18. Paciente de 65 años. Hipertrofia mamaria severa de predominio adiposo. Reducción mamaria de 830 gr. (derecha: 415 gr. - izquierda: 415 gr.) Imágenes pre y postoperatorias a los 12 meses.

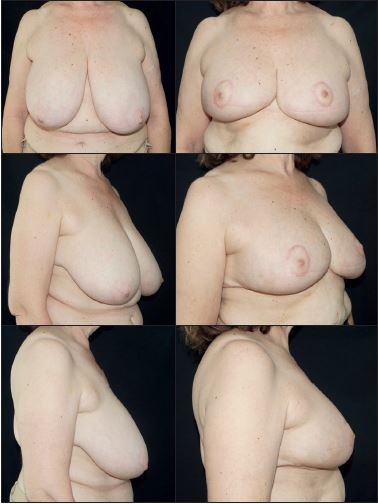

Fig. 19. Paciente de 28 años con IMC de 30.4 kg/m2. Hipertrofia mamaria primaria severa. Reducción mamaria de 1400 gr. (derecha: 700 gr. - izquierda: 700 gr.) Imágenes pre y postoperatorias a los 3 meses.

Fig. 20. Paciente de 34 años con IMC de 29.4 kg/m2. Lactancia previa al procedimiento en 3 oportunidades. Reducción mamaria de 900 gr. (derecha: 450 gr. - izquierda: 450 gr.). Imágenes pre y postoperatorias a los 3 meses.

Figura 21. Paciente de 22 años con asimetría mamaria. Reducción mamaria asimétrica de 1150 gr. (derecha: 800 gr. - izquierda: 350 gr.). Imágenes pre y postoperatorias a los 12 meses.

Figura 22. Paciente de 52 años con asimetría mamaria. Reducción mamaria asimétrica por hipertrofia mamaria moderada de 1350 gr. (derecha: 750 gr. - izquierda: 600 gr.). Imágenes pre y postoperatorias a los 12 meses.

El efecto de la mamoplastia de reducción fue evaluado por cada paciente en una encuesta enviada a través de correo electrónico a los 90 días de postoperatorio, mediante una escala de 0 a 5, siendo 5 el máximo disconfort por dolor de espalda, de cuello, prurito o eccemas en los surcos submamarios. Las pacientes que respondieron en forma anónima el cuestionario fueron 51 y el promedio obtenido fue una reducción global los síntomas y signos de 4.1 a 0.5.

El efecto estético y la conformidad con el resultado obtenido fue evaluado de la misma forma mediante escala, en la que 1 significa resultado pobre o escaso y 10 máxima satisfacción. Los resultados obtenidos de las mismas 51 pacientes arrojaron un promedio de conformidad con el tamaño y la forma obtenidas de 9.5. La apariencia de las cicatrices así como la ubicación de las mismas alcanzó un promedio de 9 (Tabla II).

Tabla II. Valoración de resultados por las pacientes del grupo de estudio.

| RESPUESTAS OBTENIDAS: encuestas anónimas a los 90 días (51 pacientes) | |

|---|---|

|

REDUCCIÓN DE SÍNTOMAS Dolor de espalda Dolor de cuello Prurito/enrojecimiento en surco submamario |

PRE Y POSTOPERATORIO (escala de 0 a 5 siendo 5 máximo dolor o disconfort) 4.5 a 1 4 a 0.5 3.8 a 0 |

|

CONFORMIDAD CON RESULTADO (1 a 10) (1: mínimo o pobre; 10: máxima satisfacción) Resultado promedio: 9.5 | |

|

APARIENCIA DE LAS CICATRICES (1 a 10) (1: máximo desagrado; 10: máxima aceptación sin queja) Resultado promedio: 9 | |

Las complicaciones registradas correspondieron al 7.6% del total de las cirugías realizadas en las mamas. Los cambios de sensibilidad se registraron en el 1.9% así como la dehiscencia de la cicatriz inferior. En las pacientes que presentaron dehiscencias de la herida inferior en el transcurso del primer mes de postoperatorio realizamos una nueva aproximación y sutura de los bordes ambulatoria bajo anestesia local. No se presentó necrosis de CAP aunque en 1 caso hubo epidermolisis que se recuperó en 30 días sin necesidad de realizar un segundo procedimiento quirúrgico. En 2 pacientes se produjeron hematomas; en 1 de ellos procedimos a realizar drenaje y evacuación en área quirúrgica bajo sedación con internación transitoria de 6 horas y resolución sin alteración del CAP; en el otro esperamos la reabsorción espontánea. No hubo seromas ni infecciones en el grupo estudiado, solo en algún caso extrusión de algunos puntos sin compromiso de las suturas Con respecto a las cicatrices anómalas, solo en 2 casos registramos cicatrices hipertróficas que fueron tratadas con infiltraciones de triamcinolona y 5 fluoracilo y aplicación posterior de parches de silicona (Tabla III).

Tabla III. Complicaciones registradas en las pacientes del grupo de estudio.

| Complicaciones | N° de mamas | % |

|---|---|---|

| Necrosis de CAP* | 0 | |

| Sufrimiento-epidermolisis | 1 | 0.6% |

| Necrosis de piel | 1 | 0.6% |

| Cambios de sensibilidad referidos | 3 | 1.9% |

| Dehiscencia de heridas | 3 | 1.9% |

| Hematomas | 2 | 1.3% |

| Cicatrices hipertróficas (surco) | 2 | 1.3% |

| Cicatrices hipertróficas (areolas) | 0 | |

| Infecciones | 0 | |

| Seromas | 0 | |

| Necrosis grasa | 0 | |

| TOTAL DE COMPLICACIONES (12 mamas operadas): 7.6% | ||

*CAP: Complejo areola-pezón

Discusion

En 1925, Passot(9) publica su técnica original de reducción mamaria en la cual usa un pedículo inferior para soporte vascular del CAP y un colgajo dérmico superior que termina realizando una cicatriz final horizontal sin cicatriz vertical. Thorek,(11) Maliniac(12) y Conway(13) presentan cada uno una técnica para el mismo fin con resultado final a nivel del surco submamario sin cicatriz vertical, pero cuya principal diferencia con la de Passot es la utilización del CAP a modo de injerto.

En 1967, Robertson(14) publica su técnica utilizando un colgajo dérmico superior y un colgajo inferior para proyectar el polo inferior mamario. En dicho artículo la cicatriz resultante es horizontal-curva, sin cicatriz horizontal, pero no ubicada en el surco submamario. Además utiliza el CAP a modo de injerto. Esta técnica es mencionada con frecuencia como “técnica canadiense” de reducción mamaria.

En 1973(15) y posteriormente en 1975, Ribeiro(5) publica su técnica basada en los principios de Passot y Robertson, aunque la utiliza para reducciones mamarias de moderado volumen. Lo novedoso de su publicación es la conificación que realiza del pedículo inferior para crear una mayor proyección. En los 20 casos presentados el pedículo inferior soporta la vascularización del CAP sin necrosis, evitando el uso de injertos, como en la técnica de Robertson. En las mismas publicaciones el autor hace referencia a la falta de distorsión de las cicatrices, en especial de la ubicada en la areola y a la ausencia de cicatriz vertical.

En este estudio presentamos nuestra experiencia en masmoplastia de reducción horizontal sin cicatriz vertical, que consideramos provee una reducción de volumen mamario significativa para lograr la mejoraría de los síntomas provocados por la hipertrofia mamaria, como el disconfort torácico, así como el dolor de espalda, hombros y cuello. Este cambio tan importante ha sido publicado por otros autores usando la misma técnica,(8-16) y nuestro estudio contribuye a valorar este efecto mediante la escala de puntuación respondida por las pacientes, en la que también añadimos la valoración del resultado estético obtenido y de la cicatriz resultante a nivel del surco submamario, coincidiendo todas las respuestas en una muy alta aceptación.

Otro detalle a tener en cuenta es la escasa aparición de complicaciones acontecidas en nuestro grupo de estudio. No registramos necrosis del CAP. Las arterias que lo soportan provienen de las arterias intercostales en sus perforantes laterales y mediales y en las anastomosis con las arterias torácicas medias (art. mamarias internas).(17,18) El colgajo cutáneo superior está ricamente irrigado por la arteria torácica lateral y por perforantes de la toráxica media.(19) Por lo que se refiere a pérdida o cambios en la sensibilidad, señalar que en nuestro grupo de estudio esta complicación, aun siendo la más predomínate, se produjo solo en 3 casos (1.9% del total), debido a la presencia de las ramas de los nervios intercostales y sus perforantes,(20) mientras que la parte superior del colgajo cutáneo está inervada por ramas del plexo cervical. Estas fibras transcurren de forma superficial por el tejido subcutáneo y son respetadas por la elevación del colgajo superior. El plano de separación quirúrgico está a nivel de la fascia de Scarpa y, por lo tanto, se respecta el plexo subdérmico. Los pocos casos presentados, tanto de equimosis como hematomas, consideramos que tienen relación con el empleo de una solución de infiltración que contiene lidocaína, epinefrina y ácido tramexámico(22,23) que contribuyen a mejorar la hemostasis.

Otra gran ventaja observada con la técnica presentada es la cicatrización en el plano horizontal, en una zona que suele presentar menos alteraciones o dehiscencias. En las mamoplastias de reducción con cicatriz en T invertida suelen recogerse numerosos casos de cicatrización retardada debido a la tensión en los extremos verticales.(24) En nuestra serie solo tuvimos un 1.9% de dehiscencias de la cicatriz horizontal y en estos casos procedimos al cierre de forma ambulatoria y bajo anestesia local. La ventaja de tener un colgajo superior cutáneo de más de 2 cm de espesor está en que permite el cierre nuevamente, evitando la cicatrización por segunda intención que provocaría una cicatriz ancha y retráctil.

Consideramos por todo lo expuesta que la técnica de reducción mamaria sin cicatriz de Passot puede ser empleada en reducción mamaria con el objetivo de reducir cicatrices en la zona visible de la mama (zona media del polo inferior) y lograr una cicatriz en el surco submamario. Está indicada en pacientes con ptosis o hipertrofia mamaria en las que la distancia del esternón al borde superior de las areolas es superior a 30 cm. Su gran utilidad está también en el soporte vascular del CAP ya que es a pedículo inferior y permite el ascenso sin tensión del mismo hasta la posición deseada. En relación a las otras técnicas de cicatriz en T invertida, cuando la distancia supera los 40 cm desde el manubrio esternal se observan inconvenientes en la circulación del CAP. Es por ello que en estas gigantomastias o hipertrofias mayores, muy importantes, se aconseja incluso el uso de técnicas de injertos del CAP.(25) Gradinger(3) reporta resultados satisfactorios usando este tipo de injertos, sin embargo, en nuestra experiencia, su uso conlleva deformidad, decoloración y necrosis parciales.

El procedimiento descrito puede aplicarse también en mamas de tamaño moderado a grandes, mamas pendulares hipertróficas, ya que evita realizar rotación de los colgajos con las consecuencias vasculares pertinentes. Es de destacar también que los cirujanos con poca experiencia se sienten muy motivados a realizarla por la facilidad de movilización del colgajo a pedículo inferior, la simplicidad de su diseño y de su disección.

A pesar de que otros autores mencionan una reducción del tiempo quirúrgico empleando la técnica de Passot en comparación con las técnicas convencionales en T invertida,(26) en nuestro caso esto no se ha producido, siendo el promedio de nuestro tiempo quirúrgico igual para las dos técnicas.

Algunas de las críticas a la reducción mamaria de cicatriz horizontal están relacionadas con el resultado final, puesto que se le atribuye dejar una forma aplanada de la mama con disminución de la proyección del polo superior.(27.28). Con el objeto de evitar esas consecuencias, hemos estandarizado la colocación de puntos de PDS 0 en la base del colgajo inferior para conificarlo y proyectarlo. También, posicionamos este colgajo a nivel del tercer espacio intercostal para evitar así la imagen en cascada de la mama (bottoming out) evitando la fuerza mecánica del polo inferior. En nuestra casuística hemos controlado a algunas pacientes hasta 18 meses, comprobando el mantenimiento en el tiempo de la forma de la mama (Fig. 23 y 24).

Figura 23. Paciente de 47 años con hipertrofia mamaria severa. Reducción mamaria de 3050 gr. (derecha: 1525 gr. - izquierda: 1525 gr.). Imágenes pre y postoperatorias a los 3 y 12 meses.

Figura 24. Paciente de 55 años con índice de masa corporal de 32 kg/m2. Hipertofia mamaria simétrica. Reducción mamaria de 2620 gr. (derecha: 1310 gr. - izquierda: 1310 gr.). Imágenes pre y postoperatorias a los 3 y 12 meses.

Otro detalle interesante es que la cicatriz inferior no exceda los 12 cm de longitud (entre 10 y 12 cm, dependiendo de la anchura del tórax). Esta medida es muy importante ya que si la cicatriz es muy larga provoca una mama aplanada y con poca proyección. Es por ello que se debe comenzar a suturar los bordes de la incisión desde los extremos hacia la zona media, con el objeto de proyectar el polo inferior.

En 2001, Lalonde(28) y posteriormente Shin(29) en 2015, presentan una modificación a la técnica original en la que a nivel del surco submamario realizan una línea en forma semicircular. El efecto de esta variante es evitar una línea de incisión recta. En nuestra experiencia no hemos aplicado esta variante; aunque dichos autores informan de una mejor forma de la mama, consideramos que el resultado final depende de la forma que le demos al colgajo y de su ubicación y no de la cicatriz.

El armado del pedículo inferior con suturas de PDS que llevamos a cabo en la región posterior con el objeto de mejorar la conificación de la mama se basa en la experiencia descrita por Hurwitz y col.(30) en la técnica denominada “the spiral flap “ (colgajo en espiral), en la que los extremos del colgajo inferior se rotan en sentido posterior. De esta forma logran una mejor proyección del CAP como centro de la futura mama. En nuestra experiencia, este aporte permite una mejor definición y proyección de la mama sin comprometer la vascularización del complejo.

Las complicaciones registradas en nuestra serie demuestran que el pedículo inferior es muy seguro para el aporte vascular al CAP, ya que solo registramos 1 caso de epidermolisis, sin constatar casos de necrosis del complejo. La dehiscencia de la herida en el surco submamario fue, junto con la alteración de la sensibilidad que hemos mencionado antes, la complicación más frecuente, aunque también en este caso el porcentaje fue muy bajo si lo comparamos con otras técnicas en las que la dehiscencia de los ángulos de los colgajos llega hasta el 8%.(24) Es de destacar también la calidad de las cicatrices, debido a que el CAP, vascularizado por el pedículo inferior, puede ser exteriorizado sobre el colgajo superior sin ningún tipo de tensión. De esta forma no hemos observado cicatrices atípicas en esta área tan visible y solo hemos registrado 2 casos de cicatrices hipertróficas que se resolvieron con infiltraciones y parches de silicona.

Con respecto a reducción mamaria y lactancia, en la publicación de Kraut y col.(31) en una revisión bibliográfica de 51 artículos que incluía 31 técnicas diferentes, concluyen que los procedimientos que mantienen el cono mamario por debajo del CAP son los que mantienen mayormente la posibilidad de lactancia postcirugía. La técnica descrita en el presente artículo, al mantener indemnes el pedículo inferior y el tejido mamario posterior, sin rotación, consideramos que aporta un punto más a favor del procedimiento en este aspecto de la posibilidad de lactación, si bien este aspecto no fue objeto de nuestro estudio.

Conclusiones

La técnica de Passot y las modificaciones publicadas posteriormente con el objeto de obtener una cicatriz horizontal sin cicatriz vertical permiten la reducción mamaria satisfactoria en pacientes con hipertrofias mamarias moderadas y severas. La gran ventaja es la vascularización y movilización segura del pedículo inferior que contiene el complejo areola-pezón. Con el objeto de mejorar la conificación y proyección de la mama se aconseja realizar puntos posteriores sobre el pedículo inferior.

En nuestra revisión de casos con dicha técnica no observamos necrosis de los complejos y el índice de complicaciones y la incidencia de cicatrices atípicas fue significativamente inferior al reportado por otras técnicas de reducción mamaria. La encuesta de satisfacción entre nuestras pacientes obtuvo una alta valoración, tanto con la mejora de sus molestias preoperatorias como con el resultado obtenido.