Introducción

A nivel mundial, tres cuartas partes de las personas con acceso a Internet son usuarios activos de alguna red social, lo que representa un 42% de la población mundial. Un estudio en Chile muestra que el 78% de los niños, niñas y adolescentes que usan Internet, tienen creado un perfil en redes sociales o en un juego. Para los adolescentes las redes sociales constituyen soportes claves para interactuar con otros. La interacción entre lo individual y lo colectivo cobra especial relevancia en el desarrollo de los adolescentes, para quienes estas plataformas se han convertido en un espacio central de socialización. Existe una constante búsqueda de validación, consenso y aceptación por parte de los otros, estimulados por las funciones para refrendar la información compartida por los otros usuarios (like, share, retweet, etc).(1)Generalmente el usuario selecciona la información y las imágenes que considera que le favorecen más para construir el perfil por el cual desea ser reconocido.

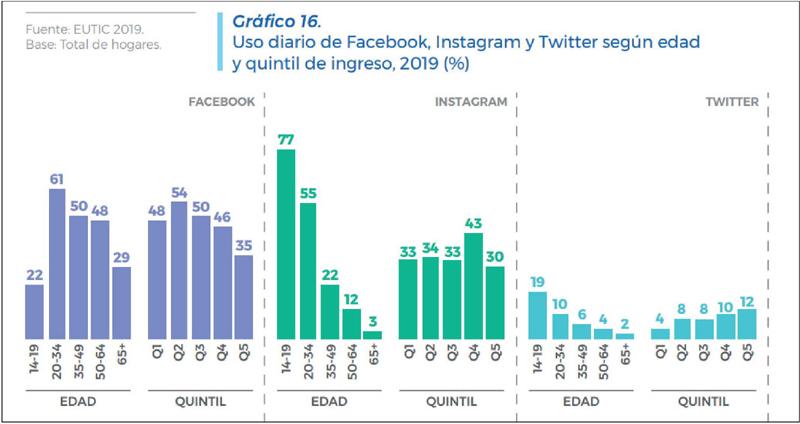

En nuestro país, Uruguay, el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza cada 3 años la Encuesta de Usos de Tecnologías de la Información y Comunicación (EUTIC), que analiza las diversas formas en las que los uruguayos acceden y utilizan Internet. Entre otros datos analiza los cambios más notorios en el comportamiento en línea, incluyendo el uso de redes sociales. La última comunicación oficial es de 2019. Si bien sabemos que la pandemia por SARS COV-2 modificó y seguramente incrementó el uso de estas plataformas, ya en la edición prepandemia vemos como los adolescentes del Uruguay (grupo de 14 a 19 años en esta encuesta) muestran un uso creciente de las plataformas Twitter e Instagram(2) (Gráfico 1). Para el resto de los grupos etáreos, Facebook continúa siendo la red social de mayor penetración, precedido claramente por Whatsapp que es la más utilizada en todos los grupos de edades. No contamos con datos oficiales más recientes.

Gráfico 1. Datos de la Encuesta de Usos de Tecnologías de la Información y Comunicación (EUTIC) en Uruguay, tomados del informe del INE (instituto Nacional de Estadística).(2).

Los adelantos en el tratamiento agudo del paciente quemado han logrado una gran mejoría en su supervivencia (hasta un 96.8% de supervivencia según datos de Estados Unidos). Pero existe una preocupación creciente en cuanto a la participación social del paciente que se ha recuperado de las quemaduras. El objetivo final de la rehabilitación del paciente quemado es su integración a la comunidad, su participación social y su adecuada calidad de vida. Las secuelas a largo plazo que pueden padecer estos pacientes son múltiples e incluyen las cicatrices (normales o patológicas), pero también el prurito, dolor, heridas crónicas, contracturas o bridas, neuropatías, complicaciones óseas, anomalías metabólicas, estrés postraumático, depresión, trastornos del sueño y trastornos de la imagen corporal, entre otros.(3)

Se han desarrollado múltiples escalas basadas en cuestionarios para medir el impacto social que tienen las quemaduras, pero hasta donde hemos podido revisar, no hemos encontrado en la literatura trabajos que vinculen las secuelas de las quemaduras con el uso de redes sociales en adolescentes y niños mayores.

UNIQUER (Unidad el Niño Quemado y Cirugía Reparadora) es el centro nacional de referencia para el tratamiento de quemaduras infantiles en Uruguay. A través del Fondo Nacional de Recursos (FNR) asiste pacientes cuyas quemaduras cumplen criterios de gravedad o que comprometen áreas de importancia funcional. Por tanto, consideramos que son los que pueden tener mayores secuelas anatomo-funcionales y estéticas.

El presente es un trabajo descriptivo, retrospectivo, que intenta valorar, en nuestro entorno, si las secuelas visibles determinadas por quemaduras, sobre todo las cicatrices, modifican la forma en que los adolescentes utilizan las redes sociales ya que constituyen una población vulnerable.

Material y método

Identificamos los pacientes asistidos en UNIQUER a través del FNR desde 2015 hasta 2022. Seleccionamos todos los niños que en el momento de realizar este trabajo tuvieran 10 o más años de edad (osea, todos los nacidos antes de 2013), reuniendo 51 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión.

Confeccionamos un cuestionario digital (Google Forms) con preguntas cerradas y solicitamos telefónicamente la autorización de un adulto responsable (madre, padre o tutor) en el caso de los menores de edad, para hacerlo llegar a los pacientes. Los cuestionarios fueron enviados y rellenados a través de mensajería instantánea (Whatsapp). Mantuvimos abierto este cuestionario durante 1 mes desde su envío a todos los pacientes (2 pacientes intentaron responder después de este plazo, pero no fueron incluidos en el estudio). Los datos obtenidos fueron procesados primeramente en la plataforma de la encuesta (Google Forms) y se testeó la asociación entre variables de interés clínico empleando las pruebas de Chi Cuadrado y el test de T de asociación de medias.

Resultados

De los 51 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, logramos contactar a 32 por vía telefónica o por mensajería instantánea ya que del resto no se disponía de datos suficientes para ser contactados. En 1 caso, el adulto responsable del niño se negó a que se le enviara la encuesta y 2 pacientes habían fallecido por motivos ajenos a la quemadura. Enviamos el cuestionario a 29 pacientes y obtuvimos 22 respuestas.

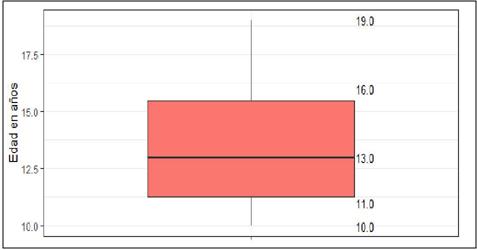

El rango de edad de los encuestados estuvo entre los 10 y los 19 años (media de 13.32 años, DS de 2.8 años). De los 22 encuestados, 15 (68.2%) tienen actualmente entre 10 y 13 años y 3 han cumplido la mayoría de edad (2 pacientes tienen 18 años y 1 tiene 19 años (Gráfico 2).

Gráfico 2. Gráfico de caja que muestra la distribución de edad de los encuestados. Los valores corresponden al valor mínimo (10 años), primer cuartil (11 años), segundo cuartil (13 años), tercer cuartil (16 años) y valor máximo (19 años).

La totalidad de los encuestados tienen cicatrices(n= 22, 100%) y en 1 caso además, el paciente requirió una amputación de antebrazo por quemadura eléctrica de alta tensión.

Respecto a la topografía de las cicatrices, 9 niños las presentaron en cara o cuello (40.9%), 9 en manos (40.9 %), 17 en brazos y/o antebrazos (77.3%), 12 en miembros inferiores (54.5 %), 5 en tórax y/o abdomen (22.7%), 8 en el dorso y/o regiones glúteas (36.4%) (Tabla I). De los 22 encuestados, 2 presentan cicatrices en 5 sitios y 5 en 1 solo sitio corporal.

Tabla I. Topografía de las cicatrices.

| Sitio | Frecuencia | Porcentaje |

|---|---|---|

| BRAZOS Y/O ANTEBRAZOS | 17 | 77,3 % |

| MIEMBROS INFERIORES | 12 | 54,5 % |

| CARA Y/O CUELLO | 9 | 40,9 % |

| MANOS | 9 | 40,9 % |

| ESPALDA Y/O GLUTEOS | 8 | 36,4 % |

| TORAX Y/O ABDOMEN | 5 | 22,7 % |

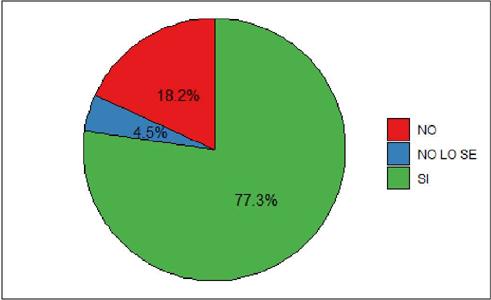

Frente a la pregunta: “¿le hicieron injertos durante el ingreso hospitalario relacionado con el accidente?”, las respuestas fueron que el 77.3 % requirió autoinjertos (17 niños), el 18.2% no los requirió (4 niños) y 1 niño no supo responder la pregunta (Gráfico 3).

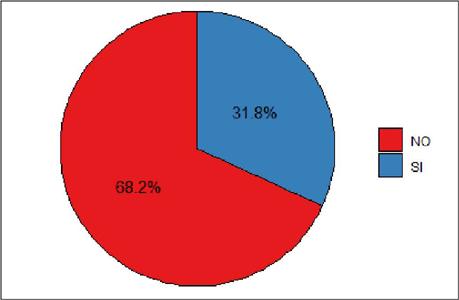

Siete niños requirieron cirugías posteriores para el tratamiento de las secuelas (31.8 %), mientras que 15 niños (68.2 %) no fueron reoperados (Gráfico 4).

Respecto a las redes sociales utilizadas por los encuestados, el 95.4% (21 niños) declaró que utiliza al menos una red social. La red social más utilizada es Whatsapp (17 niños, 81%) y en orden decreciente, Tik Tok (13 niños, 61.9%), Instagram (9 niños, 42.9%), Facebook(5 niños, 23.8%) y por último Twitter (3 niños, 14.3%) y otra (3 niños, 14.3%) (Tabla II). Nueve pacientes utilizan una sola de las redes mencionadas y 12 utilizan más de una; solo 1 paciente no las emplea.

Tabla II. Redes sociales utilizadas por los encuestados, en orden de frecuencia.

| Red Social | Frecuencia | Porcentaje |

|---|---|---|

| 17 | 81,0 % | |

| TIKTOK | 12 | 61,9 % |

| 9 | 42,9 % | |

| 5 | 23,8 % | |

| OTRA | 3 | 14,3 % |

| 3 | 14,3 % |

*Porcentajes calculados sobre los 21 encuestados que declararon utilizar al menos una red social.

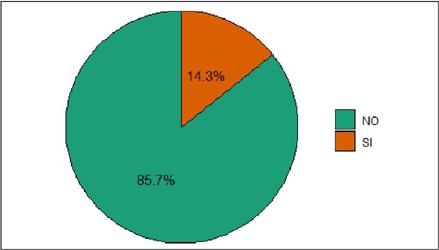

De entre los 21 que usan redes sociales, 18 niños no postean fotos donde se vean sus cicatrices (85.7%) y solo 3 sí lo hacen (14.3%) (Gráfico 5).

Gráfico 5. Respuesta de los encuestados que utilizan redes sociales respecto al posteo de fotos con cicatrices visibles.

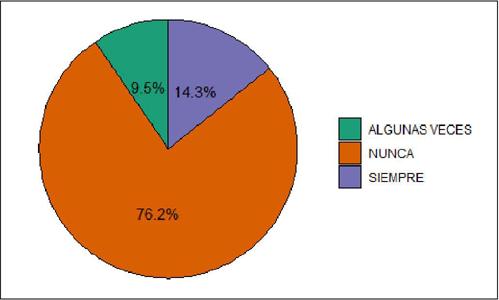

Además, entre los que aseguran usar redes sociales, 3 pacientes (14.3%) siempre utilizan efectos de imagen o filtros para disimular sus cicatrices en redes, 2 (9.5 %)los utilizan algunas veces, mientras que 16 (76.2 %) nunca los utiliza (Gráfico 6).

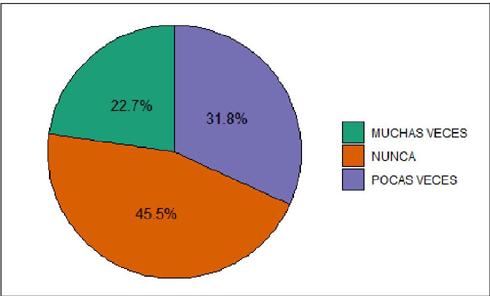

En cuanto a la percepción de sentirse discriminado por presentar cicatrices, 5 pacientes (22.7 %) refieren haberse sentido discriminados muchas veces, 7 (31.8 %) algunas veces y 10 (45.5 %) nunca se sintieron discriminados por sus cicatrices (Gráfico 7).

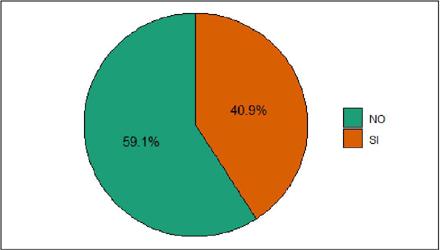

Al consultar sobre si alguna vez se sintió víctima de acoso escolar (bullying), 9 pacientes (40.9%) refirieron que sí, mientras que 13 (59.1 %) nunca lo sufrieron (Gráfico 8).

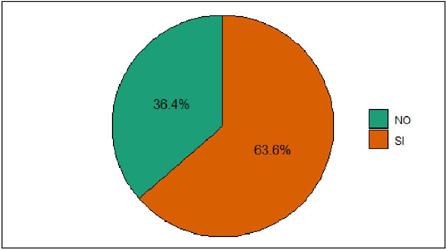

Finalmente les consultamos sobre si estarían interesados en participar en campañas de prevención de la discriminación. Las respuestas fueron: 14 (63.6 %) si estarían interesados, mientras que 8 (36. 4%) no querrían colaborar en este tipo de campañas (Gráfico 9).

Gráfico 9. Disposición de los encuestados a participar en campañas para la prevención de la discriminación de personas con cicatrices.

Empleamos la prueba de Chi Cuadrado y el test de T de comparación de medias para valorar si existía o no asociación entre algunas variables de relevancia. Aplicando la prueba de Chi Cuadrado no encontramos asociación estadísticamente significativa entre presentar injertos y ser víctima de acoso escolar (p=0.502) ni entre presentar injertos y sufrir discriminación (p=0.380).

Pensando que los niños de mayor edad de nuestro estudio, aquellos más adentrados en la adolescencia, podrían haber tenido más problemas sociales por sus cicatrices, buscamos asociación entre edad y discriminación. Empleando el test de T de comparación de medias no encontramos asociación significativa entre la edad y el acoso escolar (p=0.64), ni entre la edad y el ser discriminado (p=0.47). Tampoco encontramos asociación estadísticamente significativa con la prueba de Chi Cuadrado entre el hecho de presentar cicatrices en lugares más visibles y ser víctima de acoso escolar (p=0.35) y discriminación (p=0.15).

Discusión

Los datos estadísticos de diversos estudios muestran un uso creciente de las redes sociales entre la población adolescente a nivel mundial, y nuestro país, Uruguay, sigue la misma tendencia según las últimas mediciones oficiales.(2,3,4) Además, las redes se han vuelto cada vez más visuales, priorizando los contenidos de imágenes sobre otro tipo de contenidos. Es por esto que decidimos indagar si, en nuestro entorno, los niños mayores y los adolescentes portadores de cicatrices y otras secuelas determinadas por quemaduras se veían limitados o condicionados en esta forma de vincularse con sus pares.

Para poder dar valor a los datos obtenidos de nuestra investigación, realizamos una búsqueda bibliográfica empleando las palabras clave “quemaduras y redes sociales” en sus términos en inglés (“burns and social media”) en los buscadores PubMed, Latindex, Biblioteca Virtual en Salud (Bvs) y ScIELO. Revisamos aquellos trabajos publicados en los últimos 10 años en los que nuestras palabras clave figuraran en el título o en el resumen. Recuperamos 35 publicaciones en PubMed, 146 en Bvs, 5 en ScIELO y ninguno en Latindex. Algunas de las publicaciones se repitieron en los diferentes buscadores. De todos estos trabajos, solo 1 presentó características similares al nuestro. Se trata del estudio realizado por Giordano que incluye 9 adultos jóvenes de entre 20 y 25 años de edad que sufrieron quemaduras de más del 25% de superficie corporal cuando eran menores de 18 años. Afirma que esta población de supervivientes a quemaduras presenta grandes desafíos en cuanto a satisfacer sus necesidades de socialización. Concluye que el uso de redes sociales les brinda la oportunidad de socializar con otros sin necesidad del encuentro cara a cara y manteniendo su privacidad. Plantea que el uso de redes sociales podría considerarse parte del proceso de recuperación integral de los pacientes quemados.(4) Este es el único trabajo que encontramos donde se habla específicamente del empleo de redes sociales por pacientes con secuelas de quemaduras, pero apunta a un grupo de pacientes de mayor edad y no analiza cómo se muestran (o no se muestran) los involucrados en las redes sociales.

El uso de tecnologías de la información y comunicación se ha convertido en una potencial fuente de promoción de salud, en particular en niños. Un estudio realizado en Chile muestra los resultados favorables de las campañas de prevención de quemaduras pediátricas a través de redes sociales.(5) La educación para la prevención y el manejo precoz de las quemaduras agudas mediante recursos informáticos ha sido documentada en otros estudios.(4,5,6) En Australia se creó una aplicación específica (Cool Runnings) para teléfonos celulares inteligentes (smartphones) que busca educar en prevención primaria y en el manejo precoz de las quemaduras por parte de los cuidadores de niños pequeños.(6) Si bien varias publicaciones mencionan el uso de redes sociales o aplicaciones de celulares para prevención, educación, manejo inicial, seguimiento o rehabilitación de quemaduras, no hemos encontrado ninguna que estudie cómo los pacientes que presentaron quemaduras emplean estos recursos tecnológicos o si sus secuelas los limitan para ello. De hecho, todos los estudios que encontramos presuponen que estos pacientes emplean redes sociales. Además, ninguno se enfoca en preadolescentes y adolescentes, que consideramos constituyen un grupo de riesgo.

Nuestro trabajo incluyó pacientes de una población uruguaya entre 10 y 19 años, todos ellos con cicatrices posteriores a quemaduras. Encontramos que el 95.4% de los encuestados utilizan al menos una red social. Esto coincide con los hallazgos de un estudio realizado en una muestra de 2371 adolescentes (sin patologías ni secuelas declaradas) donde el 96% declaró utilizar redes sociales para entrar en contacto con sus amigos.(7) Casi la totalidad de los encuestados declaró utilizar al menos una red social, siendo Whatsapp la más empleada seguida por Tik Tok en segundo lugar e Instagram en tercero. Por lo tanto, podemos decir que la presencia de cicatrices y otras secuelas no condicionaría, entre nuestra población de estudio, el uso de redes sociales. El trabajo de del Barrio encuentra además que un 8% de los entrevistados afirma haber recibido presión o haber sido ridiculizado por este medio. El 30% declaró tener algún tipo de vinculación con malos tratos en redes sociales (ya sea por haberlos sufrido en persona o por conocer a alguien que los sufrió).(7) En este sentido nos preocupó saber si nuestros pacientes se veían limitados por sus secuelas o no, ya que es sabido que la presencia de cicatrices visibles determina un desafío en lo social con potencial de afectar a las relaciones interpersonales.(8) En nuestro trabajo destacamos que el 54.5% de los encuestados se sintió discriminado por sus cicatrices al menos alguna vez.

Rimmel y col. estudiaron el acoso escolar en 250 niños supervivientes de quemaduras en Estados Unidos. La edad media fue 12.2 años y el 55% declaró tener cicatrices visibles mientras que el 35% las presentaba en zonas anatómicas ocultas. El 63% de los niños reclutados en el estudio refirieron que el acoso escolar era un problema para ellos. Aquellos con cicatrices visibles se refirieron en mayor medida al acoso como un problema, en comparación con aquellos cuyas cicatrices no se ven, siendo la diferencia estadísticamente significativa.(9)Entre nuestra población de estudio, el 40.9% tiene cicatrices en cara y cuello y el 40.9% tiene cicatrices en manos, mientras que la mayoría las presenta en zonas menos expuestas, como miembros inferiores (54.5%), antebrazos y brazos (77.3%). Al preguntar si expone sus cicatrices en las redes, encontramos que el 85.7% no lo hace, aunque solo el 23.8% utiliza filtros u efectos para disimularlas (siempre o algunas veces). Esto puede deberse a que la mayoría de los pacientes tienen las cicatrices en lugares menos expuestos, por lo cual podrían simplemente no postear fotos de esas zonas sin recurrir a recursos tecnológicos para disimularlas. Además, el 40.9% de los encuestados declaró haber sido víctima de acoso escolar De los 5 pacientes que muchas veces se sintieron discriminados por sus cicatrices, 3 respondieron haber sido víctimas de acoso escolar (60%). Si bien el número de pacientes implicados es muy bajo, podríamos inferir que el acoso escolar en estos casos podría estar relacionado con las diferencias visibles que presentan estos pacientes.

Conclusiones

A pesar del bajo número de casos incluidos en el presente estudio, vemos que, en nuestro grupo de estudio en población uruguaya, los pacientes con secuelas de quemaduras en el rango de edad entre 10 y 19 años utilizan ampliamente las redes sociales, siendo Whatsapp la más empleada seguida de Tik Tok.

Una porción importante de estos pacientes no muestra abiertamente sus cicatrices en redes, mientras que una porción menor emplea filtros para disimularlas. Un poco más de la mitad de los encuestados se sintió discriminado por sus cicatrices al menos alguna vez, y de ellos, algunos fueron víctimas de acoso. La topografía de las cicatrices no tuvo influencia a este respecto. Estos datos refuerzan la importancia de la educación de la población para prevenir estas situaciones de violencia hacia personas con diferencias visibles, y a este respecto, la mayoría de nuestros encuestados estaría dispuesta a participar en campañas para prevenir la discriminación de personas con cicatrices.