INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares encabezan las causas de mortalidad en nuestro país. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en España. La literatura evidencia la posibilidad de intervención, desde la prevención primaria hasta la rehabilitación tras un evento cardiaco, y así disminuir su incidencia y facilitar la reincorporación a la vida cotidiana1. El concepto de Rehabilitación Cardíaca (RHC) se aceptó por la comunidad científica internacional con su reconocimiento por la Organización Mundial de la Salud, que la definió como “la suma de todas las medidas necesarias para proporcionar al paciente post-infarto de miocardio (post-IM) las mejores condiciones físicas, psicológicas y sociales que le permitan recuperar una posición normal en la sociedad”2. La RHC es coste-efectiva y debe considerarse una parte del régimen de cuidados proporcionados a pacientes que han pasado un infarto de miocardio u otras cardiopatías2,3,4,5,6, habiendo demostrado la reducción de mortalidad de personas con enfermedad coronaria7,8,9,10,11.

La RHC se clasifica en tres etapas, siendo la primera (fase I) la que se inicia en la cabecera del paciente hospitalizado tras sufrir un evento cardíaco. La conforman la información y el planteamiento de actividades. La segunda, denominada fase II, tiene lugar tras el alta hospitalaria, pero aún bajo la supervisión directa del paciente por el servicio de cardiología, conformándose de acciones, además de las estrictamente cardiológicas, desde la enfermería y la rehabilitación. El mantenimiento de las actividades de rehabilitación cardíaca a lo largo de la vida del paciente se denomina fase III, siendo también conocida como rehabilitación cardiaca prolongada o a largo plazo. Es en este momento donde se debe asegurar la continuidad del proceso asistencial y de las recomendaciones y actividades sin limitación en el tiempo12. El papel que se desarrolla fundamentalmente a nivel de AP (atención primaria) es un adecuado control y la detección precoz de los factores de riesgos cardiovasculares reduciendo de este modo la morbimortalidad que originan estas enfermedades. En España, la implantación de RHC extra hospitalaria es, si cabe, anecdótica13,14. La AP de salud dedica tiempo y esfuerzos en la educación de los pacientes en la prevención primaria y en la prevención secundaria, dado el volumen de pacientes diagnosticados de patología coronaria, producto del incremento de supervivencia.

Existe una escasa continuación, a pesar de la evidencia existente, en el entorno de la atención primaria de las unidades de RHC hospitalarias (fase II de la RHC)13,14,15,16,17,18,19, por lo que la mayor parte de los pacientes regresan a sus domicilios sin poder haber tenido un programa de inicio que les asesore sobre su enfermedad y cambios de hábitos fundamentales para su recuperación. La fase III tiene la peculiaridad de que la persona puede ya haberse reincorporado a sus actividades habituales y/o a su puesto de trabajo, y se desarrolla durante el resto de su ciclo vital19,20.

Los factores psicológicos juegan un papel mayor en el curso y tratamiento de la RHC. La intervención sobre la condición física puede no ser suficiente, si tenemos en cuenta que el IM (infarto de miocardio) afecta notablemente al comportamiento de las personas en prácticamente todas las áreas de su funcionamiento cotidiano. Los pacientes construyen activamente modelos de su enfermedad, tratamiento y recuperación, lo que influye sobre su comportamiento y emociones21,22,23,24. Por otra parte, la “autoeficacia percibida” hace referencia a las creencias de las personas acerca de sus propias capacidades para el logro de determinados resultados25,26. El constructo “autoeficacia” ha sido aplicado a conductas diversas en distintos dominios de salud (enfermedades crónicas, uso de drogas, actividad sexual, fumar, realizar ejercicio, bajar de peso, y también la habilidad para recuperarse de los problemas de salud o para evitar potenciales riesgos para la salud). Diversas investigaciones llevadas a cabo revelan que altos niveles de autoeficacia percibida tienen consecuencias beneficiosas para el funcionamiento del individuo y su bienestar general27.

Conseguir el objetivo de una RHC efectiva y de efecto duradero en el paciente será útil además de la intervención terapéutica física, la atención psicoterapéutica, e intervenciones que consigan un aumento en la percepción de la autoeficacia, pudiendo aportar beneficio en un proceso de rehabilitación, junto a una adecuada adherencia a comportamientos saludables que disminuyan el riesgo de posteriores eventos cardíacos. En nuestro país, se han propuesto objetivos terapéuticos para la reducción del impacto emocional provocado por el infarto de miocardio, así como para la reducción de la probabilidad de ocurrencia de posteriores eventos miocárdicos27.

Este estudio tuvo como objetivo principal conocer el nivel de autoeficacia percibida en relación a su salud entre pacientes que habían sufrido un evento cardiaco, y realizado una fase hospitalaria de RHC, así como comprobar si la inclusión en un programa de rehabilitación cardiaca en el ámbito de la atención primaria de salud, permite aumentar el nivel de autoeficacia percibida.

MÉTODOS

Ámbito de estudio

Atención Primaria. Centro de salud urbano La Laguna, en Cádiz. En este centro se recibió a todos los sujetos que conformaban la cohorte a estudio, aunque dichos sujetos se encontrasen adscritos a diez centros de salud que pertenecen al área hospitalaria de referencia.

Participantes y duración del estudio

Se propuso participar, a lo largo de 12 meses, a todos los sujetos, mayores de edad (N= 104), de ambos sexos, que concluyeron la fase II en la unidad de RHC del hospital universitario Puerta del Mar (Cádiz).

Tamaño de muestra y procedimiento de aleatorización

Para determinar el tamaño de muestra, el equipo de investigación utilizó la Escala General de Autoeficacia de Baessler y Schwarzer28,29. Se aplicó la fórmula específica para calcular el tamaño de muestra en el caso de comparación de dos medias en un test bilateral. Fue considerada una desviación estándar para la variable principal dependiente del 12%, y la diferencia de medias entre grupos considerada como clínicamente relevante fue de al menos 6 puntos en la puntuación de la Escala General de Autoeficacia. Se aceptó una precisión del 95% y un poder del test del 80%. El resultado propuso una muestra de 44 sujetos en cada grupo.

La población a estudio la conformó el total de los pacientes dados de alta en la unidad de rehabilitación cardiaca del hospital Puerta del Mar, a lo largo de un año natural (junio de 2013 a junio de 2014), siendo esta de 104 personas. Conforme fueron dados de alta de la fase II de la RHC, en la unidad de rehabilitación cardiaca, y de forma consecutiva, se informó a los pacientes de la realización del estudio, pidiéndoles su participación, y ofreciendo el consentimiento informado por escrito. De forma aleatoria, los sujetos fueron asignados aleatoriamente, siendo esta asignación de forma ciega (en sobre cerrado al investigador), al grupo de intervención o de control, mediante una proporción preestablecida 2:1 (dos pacientes a asignados a grupo intervención por uno a grupo control. Se realizó un registro de la no respuesta o rechazo a participar en el estudio para el análisis de la no respuesta.

Criterios de exclusión

Enfermedades mentales severas, dificultad para la compresión o la expresión en idioma castellano. No pertenecer al área sanitaria donde se emplazaba el estudio. Imposibilidad de desplazamiento al centro de salud.

El estudio se llevó a efecto de acuerdo a la Declaración de Helsinki de 1975 (revisada en 2008). El protocolo del proyecto fue aprobado por el Comité de ética e Investigación del Hospital Puerta del Mar, con número de aprobación “13/13”, el 26 de marzo de 2013.

Variables

- Variable de eficacia primaria dependiente: puntuación previa y post intervención en la Escala General de Autoeficacia Percibida de Baessler & Schwarzer28,29.

- Variables universales y sociodemográficas: edad, sexo, índice de masa corporal (IMC), estratificación de riesgo cardíaco al alta de la fase de RHC hospitalaria y centro de salud de referencia por localidad.

- Variables psicométricas: cuestionario de personalidad Salamanca30; Hamilton ansiedad31,32; e índice de depresión de Beck33.

Intervención

La intervención se constituyó por una sucesión de visitas, que realizó el médico de familia, de forma programada.

a) Grupo a intervención:

- Visita 0 (En la unidad de RHC hospitalaria, con el médico investigador, se trata de una visita individual): Se realiza la entrega y lectura de la hoja de información. Se procede a la firma de consentimiento informado. Se facilita un teléfono y la dirección electrónica de contacto. Tiene lugar la determinación de variables basales.

- Visita 1 (En el centro de salud, con un médico de familia, se trate de una visita individual). Antes de 30 días tras alta en Unidad de RHC hospitalaria. Tiene lugar una planificación adaptada de forma individual (con recomendaciones en el tratamiento médico y la adherencia, una adaptación de plan de actividad física y nutricional, así como recomendaciones para optimizar el control de factores de riesgo presentes y de estilos de vida saludables).

- Visita 2 (En el centro de salud, con un médico de familia, se trata de una visita individual). Tiene lugar tres meses tras el inicio de fase III. Se produce una intervención cognitiva breve, en un escenario clínico mediado por una entrevista motivacional, que detecta posibles distorsiones cognitivas en relación a la enfermedad, el entorno laboral, relacional, de pareja, sexual, la actividad física y el estado nutricional.

- Visita 3 (En el centro de salud, con un médico de familia, se trata de una visita grupal con de 6 a 8 sujetos). Tiene lugar seis meses tras inicio de fase III. Es una sesión recordatoria del plan de actividad física aprendido durante la fase hospitalaria de rehabilitación. Se asiste con ropa deportiva.

-

- Visita 4 (En el centro de salud, con un médico de familia, visita grupal, 6-8 sujetos). Tiene lugar nueve meses tras inicio de fase III. Con contenidos relacionados con concepto de rehabilitación, autocuidado, resiliencia. Se aplica metodología cualitativa y participativa:

- Visita 5 (En el centro de salud, con el médico investigador, se trata de una visita individual). Se realiza la determinación de variables.

b) Grupo control:

-

- Visita 0 (En la unidad de rehabilitación hospitalaria, con el médico investigador, se trata de una visita individual). Tiene lugar la entrega y lectura de hoja de información y la firma de consentimiento informado. Se realiza una determinación de variables basales.

El paciente queda bajo los cuidados estandarizados de su médico de familia, enfermería comunitaria y cardiología de zona.

- Visita 1 y final. Tiene lugar a los 12 meses tras el alta de la unidad de Rehabilitación Cardíaca Hospitalaria. Se realiza una determinación de variables.

Análisis estadístico

Se incluyeron en el análisis de resultados con la variable dependiente principal los sujetos del grupo a intervención que acudían a las 5 visitas del programa, y a aquellos de ambos grupos que cumplimentaron la escala de autoeficacia al inicio y al final del estudio. Para la obtención de la diferencia en puntuación media entre grupos en relación a la variable principal “autoeficacia general percibida” así como para las variables relacionadas con puntuación en ansiedad y depresión, se codificaron nuevas variables, denominadas “diferencia en puntuación en autoeficacia general percibida”, “diferencia en puntuación en la escala de ansiedad de Hamilton” y “diferencia en puntuación en el inventario de depresión de Beck”, resultantes de restar las puntuaciones obtenidas por cada sujeto a estudio, al final e inicio del estudio. Se realizó una estadística descriptiva; una distribución de frecuencias absolutas y relativas para variables categóricas, y las medidas de tendencia central y de dispersión para las cuantitativas. Se determinó la homogeneidad para variables entre grupos de intervención y control en visita basal. Se determinaron el análisis bivariante para variables entre grupos, así como la estimación de contraste de hipótesis mediante determinación de la t de student para diferencia de medias entre grupos. Se utilizó el análisis estadístico con licencia para el programa SPSS versión 15.0 para Windows (Copyright SPSS Inc. Redmond, WA, USA, 1989-2006).

RESULTADOS

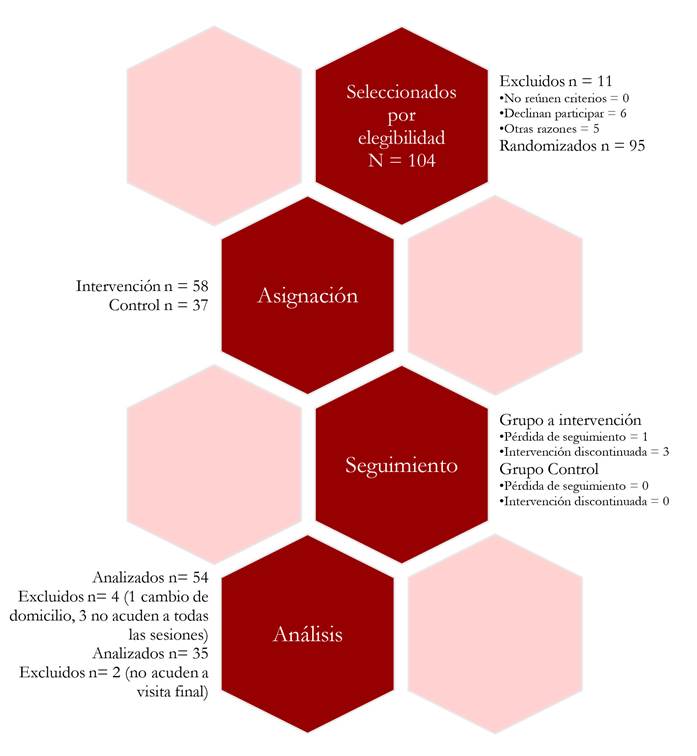

La selección de pacientes alcanzó una población de 104 sujetos. De ellos, aceptaron participar 95, finalizando el estudio y siendo incluidos a análisis 89 (ver figura 1 de elegibilidad, aleatorización y seguimiento), (tasa de respuesta 93,68%), siendo la edad media de 63,01 años (DE 8,75). Por sexo, del total, 80,23% fueron varones y el 19,77 % mujeres. El índice de masa corporal (IMC) presentó media en 28,59 (DE 3,85).

Se realizó una asignación aleatoria siguiendo un ratio 2:1, al grupo intervención, o control, resultando asignados 58 sujetos al grupo de intervención (61,05%), y 37 al grupo control (38,95%). Los datos recogidos en la visita basal permitieron determinar la homogeneidad entre los grupos de intervención y control para las variables edad, diagnóstico, estratificación de riesgo y las puntuaciones en ansiedad, depresión y autoeficacia percibida, una vez realizada la asignación aleatoria a grupos (tabla 1).

Tabla 1. Datos basales para variables. Diferencias entre grupos no significativas.

| Variable | Grupo Control% | Grupo Intervención% | Diferencia | |

|---|---|---|---|---|

| Edad | 63,34 (DE 9,2) | 62,94 (DE 8,52) | (p 0,83) | |

| Diagnóstico | Enfermedad monovaso | 11,24 | 11,24 | (p 0,5741) |

| Enfermedad multivaso | 5,62 | 12,36 | ||

| Síndrome coronario sin elevación ST | 5,62 | 14,61 | ||

| Infarto agudo de miocardio | 7,87 | 14,61 | ||

| Estratificación riesgo | Bajo | 20,45 | 35,23 | (p 0,3075) |

| Moderado | 10,23 | 20,45 | ||

| Severo | 7,95 | 5,68 | ||

| Puntuación ansiedad (media) | 15,52 (DE 11,2) | 13,32 (DE 11,56) | (p 0,4482) | |

| Puntuación depresión (media) | 9,68 (DE 7,07) | 9,52 (DE 9,4) | (p 0,9369) | |

| Autoeficacia percibida (media) | 27,77 (DE 7,03) | 27,34 (DE 5,8) | (p 0,7761) | |

Como variable principal, la autoeficacia percibida correlacionó de forma inversa con las puntuaciones obtenidas en el cuestionario de ansiedad de Hamilton (Pearson r=-0,04009 p=0,0018) y en el índice de depresión de Beck (r=-0,4152 p=0,0012). De igual forma, la puntuación en autoeficacia percibida correlacionó de forma inversa con la obtenida para rasgos de personalidad dependientes (Pearson r= -0,3175, p=0,0152), impulsivo, inestables, antisocial o esquizotípica, no siendo relevantes las correlaciones para con otros rasgos de personalidad (tabla 2).

Tabla 2. Correlaciones de Pearson entre autoeficacia percibida, rasgos de personalidad y estado afectivo en visita basal

| Variables | Autoeficacia | |

|---|---|---|

| Rasgos de personalidad | Dependiente | r=-0,3175 p=0,0152 |

| Impulsivo Inestable | r=-0,4243 p=0,0009 | |

| Bordeline Inestable | r=-0,2841 p=0,0307 | |

| Antisocial | r=-0,2829 p=0,0314 | |

| Esquizotípico | r=-0,2831 p=0,0313 | |

| Paranoide | r=-0,1321 p=0,3185 | |

| Puntuación estado afectivo | Severidad de ansiedad (Hamilton) | r=-0,4009 p=0,0018 |

| Indice de depresión (Beck) | r=-0,4152 p=0,0012 | |

Tras calcular la estimación y el contraste de hipótesis para medias poblacionales entre grupos se apreció diferencia de medias de 6,0972 puntos entre los grupos de intervención y de control (p< 0,0053, IC 95% -4,1950 a -10,29), resultado de un aumento de 3,3750 puntos de media en el grupo de intervención (desviación estándar 7,01), y un descenso de 2,7222 puntos de media (desviación estándar 7,19), en el grupo de control.

En relación a los posibles cambios a detectar en las escalas de ansiedad de Hamilton e inventario de depresión de Beck, tras finalizar la intervención, se realizó una estimación y contraste de medias poblacionales entre grupos para la diferencia de puntuaciones en la escala de Hamilton, determinadas en la visita final, no encontrándose diferencias significativas (t student 0,1211; p< 0,943).

De igual forma, no se encontraron diferencias significativas entre grupos para las medias obtenidas en la variable “diferencia de puntuación en inventario de Beck en depresión” (t student -0,1281; p < 0,8987).

DISCUSIÓN

Son escasas las evidencias relacionadas con la efectividad de intervenciones en rehabilitación cardíaca, también en nuestro país, donde hay pocas unidades de rehabilitación cardíaca hospitalaria y son anecdóticas en el ámbito de la atención primaria16,19. La RHC ha demostrado eficacia en términos de morbimortalidad de los pacientes que la realizan, así como el aumento en la autoeficacia percibida mejora el funcionamiento y bienestar del ser humano.

Parece, atendiendo a los resultados del presente estudio, que hay tendencia a la mejora en el sentimiento de autoeficacia general percibida para con su salud en aquellos pacientes que realizan programas de intervención sistematizada en el ámbito de la atención primaria, siendo coherentes los resultados con la evidencia bibliográfica.

Se ha sugerido que el énfasis en aspectos de motivación dentro de programas de rehabilitación en rehabilitación cardiaca pueda favorecer la adherencia de los pacientes a los mismos. Así mismo la rehabilitación en formato grupal pueda contribuir a estos resultados. La psico-educación puede mejorar la salud mental de pacientes que han sufrido eventos cardiacos2,23. Hay resultados que avalan el papel de la enfermería en intervenciones que pueden mejorar el impacto psicológico de los eventos cardíacos sobre estos pacientes7,24,25. Se ha evidenciado también que las intervenciones en rehabilitación pueden conseguir mejoras no solo sobre variables a corto plazo (como valores en presión arterial, cesación tabáquica, ejercicio físico o estrés emocional, sino a largo plazo, como recidivas de eventos cardiacos o mortalidad23. Sin embargo, hay estudios que evaluando la efectividad programas de ejercicio físico en pacientes al alta hospitalaria después de eventos cardíacos críticos no ofrecieron mejoras en calidad de vida relacionada con la salud34.

El presente estudio pone de manifiesto en sus resultados que la presencia de determinados rasgos de personalidad se asocia de forma directa, o inversa, con el nivel de autoeficacia percibida. De igual forma ocurre con el estado afectivo de la población que ha sufrido un evento cardíaco. De hecho, no se encuentra, tras la participación en el programa de intervención en rehabilitación cardíaca fase III, mejora en las medias de puntuación entre grupos respecto de síntomas de ansiedad o depresión. Esta aparente contradicción para con lo esperado, en opinión del equipo investigador podría ser explicada, o al menos sometida a debate, por el concepto de “resiliencia”, incorporado a la psicología de la salud por Suniya Luthar, quien, entre el 2000 y el 2006, definió resiliencia como una “adaptación positiva pese a la adversidad, enfatizando los dos elementos que la constituyen: la adversidad y la adaptación”.

La actitud resiliente en un paciente podría encontrar plausibilidad y coherencia con un sentimiento de autoeficacia percibida para el cuidado de la propia salud, a pesar de que no se demuestre mejora en puntuaciones relacionadas con síntomas de ansiedad, o tristeza. La capacidad de afrontamiento y adaptación, podrían integrar síntomas no relacionados con estados anímicos de alegría, euforia, o felicidad. Existen datos contrapuestos acerca de la relación entre la resiliencia y la depresión. Así en determinadas poblaciones no enfermas (adolescentes), la incapacidad para afrontar situaciones adversas se relaciona de forma directa con el afecto negativo, con menos sentimiento de autoestima35, mientras que en otros estudios, realizados sobre poblaciones con enfermedades crónicas, la resiliencia se asocia de forma directa con el tiempo de diagnóstico transcurrido, la edad y el nivel de información, aunque de forma independiente a la percepción de calidad de vida relacionada con la salud36.

Como limitación del presente estudio señalar que, aunque el tamaño de muestra que se incluyó en análisis está muy próximo al sugerido en el cálculo de tamaño de muestra, un mayor tamaño de la misma podría corroborar la relevancia clínica de los resultados obtenidos en el presente estudio.

Los resultados del estudio muestran mejoras significativas en las puntuaciones relacionadas con el sentimiento de autoeficacia general percibida en la población que finalizó el programa de intervención en el ámbito de la atención primaria de salud, respecto del grupo control.

Existe correlación inversa entre la autoeficacia percibida y las puntuaciones en escalas que miden síntomas de ansiedad o depresión. No parece que la mejora en las puntuaciones en sentimiento de autoeficacia percibida para con la salud, se acompañe de mejoría en puntuaciones que se relacionan con el estado anímico.

Parece pertinente realizar posteriores estudios, con mayor tamaño muestral y en diferentes ámbitos, que pongan a prueba la efectividad de intervenciones sistematizadas, adaptadas a criterios de factibilidad en nuestro sistema sanitario, en relación al aumento de la autoeficacia percibida para esta población.