INTRODUCCIÓN

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) notificó la aparición de un conglomerado de veintisiete casos de neumonía con etiología desconocida, incluyendo, entre estos, siete casos graves. Poco después, el 7 de enero, las autoridades chinas identificaron al patógeno como un virus de la familia Coronaviridae, que finalmente fue nombrado Síndrome respiratorio agudo severo Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)1.

El día 11 de marzo, con 118.000 casos notificados a nivel mundial hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la COVID-19 como una pandemia mundial2. Desde entonces se ha extendido a un total de 224 países y, en la fecha de redacción de este texto, sigue aumentando el número de casos diarios en todo el mundo.

En un principio, el desconocimiento de la fisiopatología de la nueva infección, la ausencia de tratamiento y la elevada propagación y virulencia en un mundo absolutamente globalizado, desbordaron cualquier previsión epidemiológica y acabaron desatando una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes.

La elevada carga asistencial vivida en la pandemia puso en jaque a la gran mayoría de sistemas de salud a nivel mundial, lo que precipitó la toma de medidas extraordinarias, así como la reorganización tanto estructural como de los recursos humanos disponibles. Una de las principales medidas de emergencia necesarias ha sido el aumento en el número de camas en los hospitales, así como la búsqueda de estructuras extrahospitalarias de nueva construcción siguiendo las directrices de la OMS (los conocidos como hospitales de campaña) o, incluso, adecuar diferentes instalaciones civiles para uso hospitalario, como los hoteles medicalizados. Los hospitales de campaña, cuyo término proviene de la medicina militar, son instalaciones que han sido utilizadas tanto en desastres naturales como en conflictos militares. Durante la pandemia, muchos gobiernos se vieron en la necesidad de emplear estos dispositivos temporales de hospitalización, para así liberar ligeramente sus estresados sistemas de salud3.

La OMS estableció varias recomendaciones para la instalación4 y uso de los hospitales de campaña. Por su parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) creó una directrices y modelos5 para el uso de los llamados sitios de atención alternativos (en inglés, alternative care sites o ACS). De esta forma, se define los ACS como un edificio o estructura que es adaptada temporalmente para el cuidado de la salud durante una emergencia sanitaria, proporcionando capacidad adicional a una comunidad afectada fuera de los muros de las instituciones tradicionales de salud5,6. Existen tres modelos establecidos de ACS: modelos de cuidados agudos, que se trata un centro que atiende a pacientes de forma aguda de una patología concreta (por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos o respiratorios), y que requiere de especialistas y material muy específico, pocas veces presentes en periodos de pandemia; el modelo de cuidados hospitalarios, que también precisa de múltiples especialistas e infraestructuras muy difíciles de conseguir en un breve espacios de tiempo; y el modelo de cuidados no agudos, que permite la descongestión de los centros de referencia y puede ser atendido por especialistas menos cualificados o libres en determinados momentos como, por ejemplo, especialistas quirúrgicos5.

Se construyeron diferentes tipos de estructuras por todo el mundo con diseños y localizaciones muy diferentes, como el hospital Houshenshan en la ciudad de Wuhan, con capacidad para más de 1.000 camas, construido en sólo dos semanas en la provincia de Hubei (China)7; el hospital hinchable de la ciudad de Pachuca en el estado de Hidalgo (México); el hospital NHS Nightingale, con capacidad para 500 camas ampliables a 4.000, ubicado en el centro de convenciones ExCel al este de Londres (Reino Unido)8; los hospitales de campaña instalados en Central Park y el buque Comfort, con capacidad para 1.000 pacientes, ambos instalados en Nueva York (EE.UU.)9; los hospitales de campaña militares instalados por el ejército en Crema, Lombardía (Italia) o en Teherán (Irán); el uso de estadios como el de Pacaembú en Sao Paulo (Brasil), etc. En España, uno de los que se construyó fue el hospital de IFEMA, construido en el recinto ferial de Madrid, con una capacidad cifrada en 5.000 camas10.

En la Comunidad Valenciana, la creación y uso de los hospitales tampoco fue una excepción. La tercera ola de la pandemia en España se desarrolló durante el invierno de 2020-2021, afectando severamente a la comunidad y llegando a poner en una situación límite los recursos sanitarios. Este hecho llevó al equipamiento por parte de la Generalitat Valenciana de tres hospitales de campaña, uno por provincia, que ya habían sido construidos durante la primera ola pero que aún no habían sido utilizados. Dichos hospitales de campaña seguían el modelo de tipo 3 antes mencionado, de cuidados no agudos. La principal finalidad de estos hospitales fue la de acoger a pacientes enfermos de COVID leves-moderados y con buena evolución, para poder descongestionar así a los hospitales de agudos y, de esta forma, que el personal especializado pudiera centrar más la atención y recursos en los pacientes graves, así como en los no afectados por COVID5,10,11.

En este estudio se analizó la creación, puesta en funcionamiento, infraestructura, datos clínicos y satisfacción de los pacientes atendidos en el Hospital de Campaña de la provincia de Castellón durante el peor momento de la pandemia en la Comunidad Valenciana, con la intención de tener un registro de lo ocurrido que pueda reforzar la preparación, prevención y respuesta ante futuras pandemias.

SUJETOS Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional retrospectivo, principalmente descriptivo y con un componente analítico, del Hospital de Campaña de la provincia de Castellón durante su uso en la pandemia por SARS-CoV-2.

El periodo de estudio de este trabajo abarcó desde el inicio de la construcción del hospital, en abril de 2020, hasta que finalizó el ingreso de los pacientes de COVID durante la tercera ola (febrero de 2021). El periodo concreto de ingreso de pacientes con positivo por COVID que permitió descongestionar la patología aguda de la provincia de Castellón se correspondió con once días, desde el 23 de enero de 2021 hasta el 2 de febrero de 2021. Finalmente, el Hospital de Campaña fue desmontado durante la primavera de 2022.

La población de nuestro estudio fueron treinta y un pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión al hospital. Estos pacientes pertenecieron a la provincia de Castellón, la cual está divida en tres departamentos de salud: el Departamento de Salud de Vinaroz, el Departamento de Salud de La Plana y el Departamento de Salud de Castellón.

El Hospital de Campaña de Castellón se situó en las coordenadas 40°00'11.6"N 0°02'26.1"W, justo en un terreno adyacente al Hospital General Universitario de Castellón [Figura 1]. Se siguieron para ello las recomendaciones de la OMS de utilizar una ubicación próxima a la entrada principal del hospital de referencia y de una salida al menos a dos calles que garantizara una correcta evacuación.

Figura 1. Vista aérea de la ubicación del Hospital de Campaña de la provincia de Castellón (foto 1); proceso de montaje mostrando proximidad al Hospital General Universitario de Castellón (A) y construcción de nueva carretera de acceso (B) (foto 2); nueva carretera de acceso creada (foto 3).

El tipo de infraestructura que se eligió fue la de un conjunto de tiendas modulares polivalentes de 6x3 metros. El hospital constaba de una sola planta de altura con un área de 3.549 m2 divididos en siete bloques, una unidad de servicios generales, una unidad de dependencias para los medios y la coordinación, así como una sala para el personal con vestuario, aseos y duchas [Figura 2]. Toda la información sobre la logística e infraestructura fue aportada por la Dirección Médica de nuestro centro.

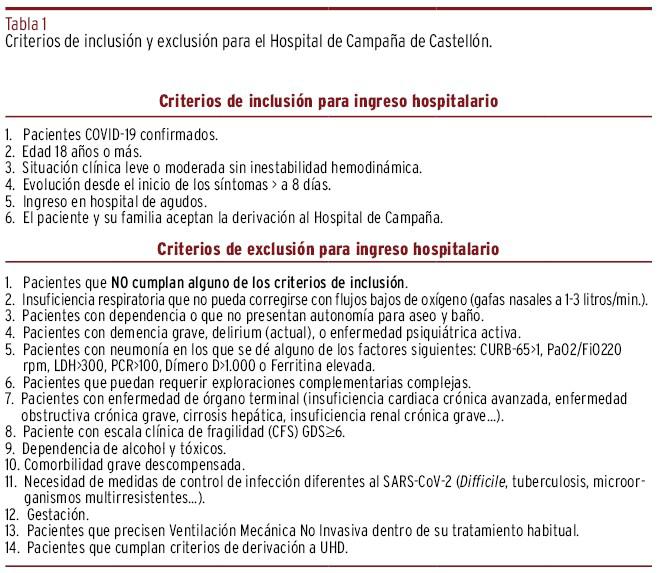

Los criterios de inclusión y exclusión para el ingreso de pacientes se encuentran numerados en la Tabla 1.

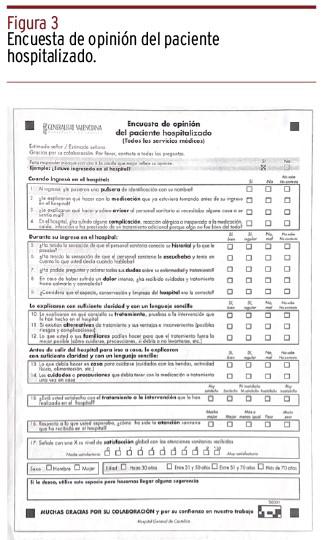

Para evaluar la satisfacción hospitalaria se empleó una encuesta de satisfacción ya validada y aprobada para estos usos por la Consellería de Sanitat, proporcionada por la Unidad de Documentación Clínica de nuestro centro [Figura 3]. Dicha encuesta de satisfacción consistió en un total de diecisiete preguntas en las que se valoraban algunos aspectos sobre el momento del ingreso, el tiempo durante el ingreso y el momento del alta. La encuesta se realizó telefónicamente dentro de los primeros siete días del alta médica. Todos los datos se recogieron de una forma absolutamente anónima y siempre garantizando la confidencialidad del paciente.

Los datos médicos se extrajeron tras revisión de la historia clínica y se agruparon en variables. Las variables analizadas estadísticamente fueron: número total de pacientes; edad (dividida en franjas de 31-50, 51-70 y más de 71); sexo; estancia hospitalaria (dividida en tres o menos días y más de tres días); hospital del que provenían (General, La Plana o Vinaroz); índice de comorbilidad de Charlson; ingreso previo en UCI; tratamiento recibido especificando si precisó de oxígeno, la duración y los flujos requeridos así como el uso de otros tratamientos (corticoides, heparinas de bajo peso, anti-interleucinas, tratamiento antibiótico); necesidad al alta de recibir oxígeno; exitus o necesidad de reingreso en unidades específicas como UCI o planta de hospitalización de Medicina Interna/Infecciosa.

El programa utilizado para el análisis de los datos fue el SPSS Statistics 28. En primer lugar, se realizó una descripción de las variables mediante frecuencias, porcentajes, mínimos y máximos. En cuanto a las variables cuantitativas también se analizaron parámetros de tendencia central (mediana, media y moda). Por otra parte, para el análisis descriptivo de los datos cuantitativos se utilizó el test de normalidad de Shapiro-Wilk, debido a nuestra pequeña muestra. Con las variables cuantitativas que siguieran una distribución normal, los dos datos se expresaron como media±desviación estándar, y para aquellas que no siguieron una distribución normal como mediana y el rango intercuartílico (25% y 75%). Las variables cualitativas se expresaron como porcentajes. Para realizar el estudio comparativo se utilizaron pruebas no paramétricas. La comparación entre dos variables de tipo categóricas se realizó mediante la prueba de Chi-cuadrado o el test exacto de Fisher, según correspondiera y estableciendo un nivel de significación menor de 0,05. Para la relación entre una variable cuantitativa no normal y una variable cualitativa ordinal se empleó la prueba de U de Mann-Whitney o Kruskal-Wallis, según procedía.

Cuando buscamos medir la dirección y fuerza de la asociación entre dos variables cuantitativas usamos el coeficiente de correlación de Spearman.

En todos los casos se respetó la privacidad de los pacientes siguiendo la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y la Garantía de los Derechos Digitales y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. Además, se solicitó valoración por el Comité de Ética de nuestro centro, obteniendo el resultado favorable de la evaluación con fecha de 9 de marzo de 2021.

RESULTADOS

1. Logística hospitalaria.

1.1 Funcionamiento interno del Hospital de Campaña de Castellón.

En la Comunidad Valenciana, durante el invierno de 2020/2021, se vivió un incremento desmedido en la incidencia de la enfermedad, siendo la comunidad española más afectada durante la llamada tercera ola de la pandemia [Figura 5]. Estas altas cifras de contagios rápidamente se vieron reflejadas en altas cifras de hospitalizaciones, UCI y mortalidad [Figura 4].

Figura 4. Graficas que muestran los datos de ingresos en planta, ingresos en UCI, positivos diarios y mortalidad diaria en cada una de las seis olas de COVID en la Comunidad Valenciana.

Figura 5. Incidencia acumulada en los tres departamentos de salud de Castellón desde el 4 de enero de 2021 hasta el 18 de febrero de 2021 (tercera ola).

En el momento de apertura de nuestro Hospital de Campaña, las directrices vigentes por parte de las autoridades sanitarias consideraban como nueva normalidad cuando la incidencia acumulada en catorce días se encontraba por debajo de 20, bajo riesgo cuando estaba entre 20 y 50, riesgo medio entre 50 y 150, riesgo alto entre 150 y 250, y riesgo extremo en el momento que la incidencia sobrepasara los 250.

La incidencia acumulada en los tres departamentos de la provincia pasó a ser extrema los primeros días de enero, observándose un crecimiento exponencial en los siguientes días [Figura 5]. El día 21 de enero se llegó a una incidencia superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los departamentos de Castellón y La Plana. Este crecimiento tan alarmante fue el decisivo para que el 23 de enero se pusiera en marcha el Hospital de Campaña, empezando así con la actividad de hospitalización de pacientes con COVID. El primer día ingresaron ocho pacientes y el 28 de enero contaba ya con catorce pacientes ingresados. El último día que fue necesario su uso para ingreso de pacientes activos con COVID fue el 2 de febrero, cuando se dio de alta a seis pacientes.

-

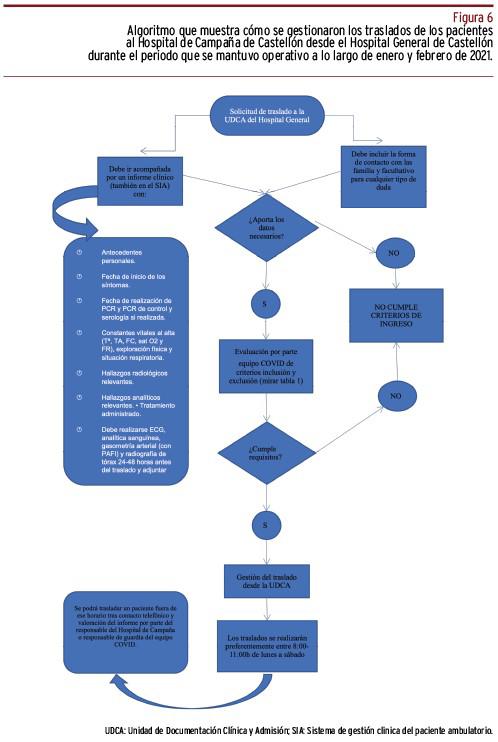

Gestión y algoritmo de los traslados al Hospital de Campaña.

Los pacientes debían venir derivados de un hospital-base, ya que uno de los criterios era que tenían que ser pacientes ingresados. Las derivaciones desde otros hospitales se gestionaban como traslados desde otro centro una vez se habían revisado los criterios de inclusión y la Unidad de Documentación y Admisión (UDCA) del hospital-base daba el visto bueno [Figura 6].

Figura 6. Algoritmo que muestra cómo se gestionaron los traslados de los pacientes al Hospital de Campaña de Castellón desde el Hospital General de Castellón durante el periodo que se mantuvo operativo a lo largo de enero y febrero de 2021.

-

Criterios de valoración del alta hospitalaria.

Para dar el alta a los pacientes el principal criterio a seguir era el de estabilidad clínica del paciente. Se consideraba que el paciente se encontraba estable cuando estaba afebril durante veinticuatro horas sin antitérmicos, tenía ausencia de insuficiencia respiratoria (frecuencia respiratoria en reposo menor de 20 rpm y ausencia de desaturaciones con la deambulación), y no presentaba alteración de los marcadores inflamatorios.

Los marcadores inflamatorios que servían de guía para ver la estabilidad de los pacientes eran los siguientes: bioquímica (transaminasas, LDH, CPK, mioglobina, Dímero D, ferritina, creatinina y glucemia), hemograma (hemoglobina, linfocitos, ratio neutrófilo-lo/linfocitos), procalcitonina (PCT) y proteína C reactiva (PCR). Lo que se esperaba era ver valores normales o la clara estabilización de estos, que permitiera dar el alta con seguridad.

Según las guías de actuación durante los momentos en los que el Hospital de Campaña se encontraba en activo, era necesario un tiempo de catorce días tras PCR positiva. Por tanto, los pacientes que recibían el alta debían acabar el aislamiento en su domicilio hasta completar los días requeridos. Se mandaba a los pacientes al domicilio siempre y cuando pudieran ser independientes o tuvieran a alguien que pudiera hacerse cargo de sus cuidados.

1.2 Recursos humanos.

El personal médico del Hospital de Campaña de Castellón era en su mayoría proveniente de especialidades quirúrgicas de los tres hospitales de Castellón (Hospital General, Hospital de Vinaroz y Hospital de La Plana). La actividad asistencial que realizaban era de forma completamente voluntaria, además de no remunerada.

Se estableció un plan de trabajo en el que la organización del personal médico se dividió en dos turnos: uno de mañana, que era de 08:00 a 15:00, compuesto principalmente por los médicos de las especialidades quirúrgicas, normalmente dos cirujanos del Hospital General y uno del Hospital de Vinaroz o La Plana, más el apoyo de un médico internista del Hospital General; el otro turno, de tarde, era de 15:00 a 20:00, estaba compuesto por dos especialistas quirúrgicos, uno de La Plana o Vinaroz y otro del General. Estos contaban con el apoyo del médico internista de guardia. El resto del personal sanitario estaba formado por cinco técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) que se organizaban en uno por turno: mañana, tarde y noche. En cuanto al personal de enfermería, estaban organizados en dos turnos, en el de mañana y luego uno en el turno de tarde y otro en el de noche. El celador estaba localizado mediante busca.

En el Hospital General hubo treinta y siete especialistas disponibles para el Hospital de Campaña, de los cuales treinta (un 81,08%) correspondían a especialidades quirúrgicas. En cuanto al hospital de Vinaroz, fueron siete los especialistas voluntarios, siendo todos ellos de especialidades quirúrgicas. Por último, en el hospital de La Plana también hubo siete voluntarios, siendo aquí cinco de especialidades médicas y dos de quirúrgicas.

Los recursos humanos especificados previamente fueron los usados durante el periodo de ingreso de pacientes con COVID en esta instalación hospitalaria, si bien es cierto que una parte importante de estos recursos se emplearon también adaptándose a los distintos usos que tuvo el Hospital de Campaña durante su funcionamiento.

1.3. Otros usos.

Además de su uso para pacientes ingresados por COVID, el Hospital de Campaña, desde su apertura, se utilizó, en función del momento epidemiológico de la pandemia, para: la realización de tests de antígenos al personal médico y al cuerpo de la Policía Nacional; diversos estudios nacionales de seroprevalencia en España; como zona preingreso a la espera de la obtención de camas en los momentos de máxima saturación de las Urgencias hospitalarias; para la realización de pruebas preoperatorias en pacientes que requerían intervención quirúrgica; en las campañas de vacunación de la gripe; en las campañas de vacunación para COVID del personal médico, de coordinación de emergencias sanitarias, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado como eran Guardia Civil, Policía Nacional, autonómica y local, así como bomberos, funcionarios de prisiones y trabajadores sociales, entre otros.

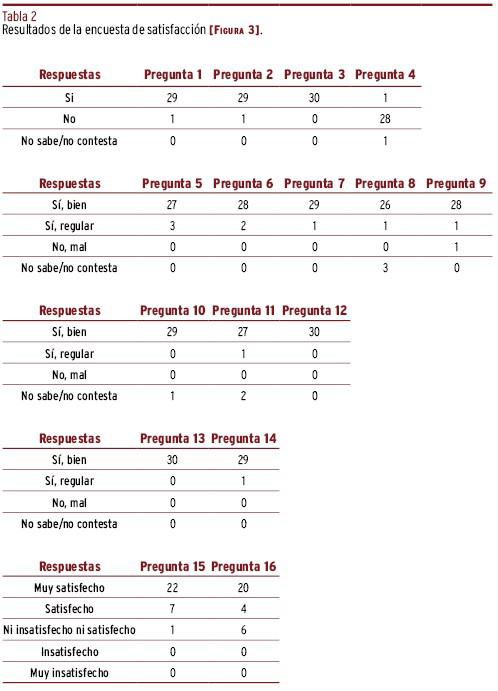

2. Encuestas de satisfacción [Figura 3] Tabla 2.

El índice de respuesta de la encuesta fue de treinta de los treinta y un pacientes ingresados en el hospital de campaña. Por tanto, uno de los pacientes no respondió a la encuesta debido a que se marchó a las pocas horas de forma voluntaria del hospital. Las respuestas obtenidas, divididas por sus correspondientes bloques, son:

-

Cuando ingresó en el hospital.

Aquí se recogían las preguntas de la 1 a la 4. Prácticamente el 97% de los pacientes respondió afirmativamente sobre la correcta información que se le proporcionó por parte del personal en el momento del ingreso.

-

Durante su ingreso en el hospital.

Se recogían las preguntas de la 5 a la 9. Aquí más del 90% de los pacientes en todas las preguntas respondió con un Sí, bien, que corresponde al correcto manejo del paciente en los primeros momentos del ingreso.

-

Explicación con lenguaje sencillo y claro.

En esta sección, que valora el modo en que se transmitió la información, se recogían las preguntas de la 10 a la 14. Observamos que más del 90% de los pacientes en todas las preguntas respondió con un Sí, bien.

-

Satisfacción.

En las preguntas 15, 16 y 17 se valora la satisfacción con la atención recibida durante el ingreso. En la pregunta 15, un 73% de los pacientes indicaron estar muy satisfechos con el tratamiento o intervención recibida, mientras que otro 23% indicaron estar satisfechos. La pregunta 16 indicó que un 80% de los pacientes recibieron una atención sanitaria mejor o mucho mejor de lo esperado. El otro 20% recibieron un trato conforme a lo esperado. Por último, en la pregunta 17 se valoró del 1 al 10 la satisfacción global de los pacientes durante su estancia. Los resultados obtenidos muestran como quince pacientes (50% de los encuestados) pusieron un 10. La puntuación mínima fue de 6 (10% de los encuestados). La media de satisfacción fue de 8,33/10.

3. Datos clínicos de los pacientes ingresados.

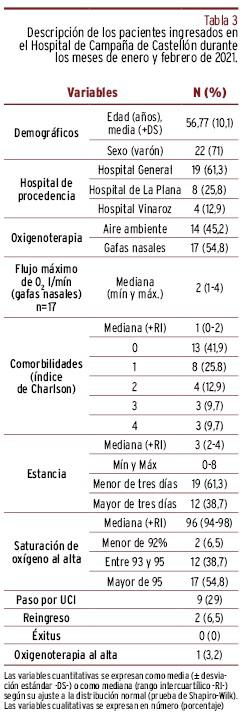

El Hospital de Campaña de Castellón se abrió para el ingreso de pacientes recién diagnosticados con COVID durante once días, entre el 23 de enero y el 2 de febrero de 2021. Ingresaron un total de treinta y un pacientes, de los que nueve fueron mujeres (29%) y veintidós hombres (71%). La edad media fue de 57 años, siendo el más joven de 33 años y el mayor de 74 años.

En cuanto al hospital del cual venían derivados, diecinueve provenían del Hospital General (61,3%), el resto (38,7%) se dividían entre el Hospital de La Plana (25,8%) y Vinaroz (12,9%). Un total de nueve pacientes habían pasado por la UCI anteriormente.

Durante el ingreso, catorce pacientes no necesitaron oxígeno, mientras que diecisiete (54,8%) necesitaron gafas nasales. De los pacientes que llevaron gafas nasales, la mediana fue de dos litros/minuto, tres pacientes requirieron un litro/minuto, mientras que otro llegó a necesitar cuatro litros/minuto.

Con respecto a la estancia en el hospital, la mediana fue de tres días, con un paciente que ingresó durante ocho días y otro paciente que se marchó a las horas, es decir un mínimo de cero días. El rango intercuartílico fue de 2.

En el índice de comorbilidad de Charlson (CCI), trece pacientes (41,9%) obtuvieron 0 puntos, ocho pacientes (25,8%) obtuvieron una puntuación de 1, cuatro pacientes (12,9%) obtuvieron una puntuación de 2, mientras que tres (9,7%) obtuvieron 3 puntos y otros tres (9,7%) obtuvieron 4 puntos, que fue el CCI máximo.

La saturación de oxígeno de los pacientes al alta representó una mediana del 96%, dos pacientes se fueron con una saturación inferior al 92%. Un 35,5% se marchó con una saturación igual o superior al 97%. Un único paciente requirió oxigeno domiciliario con gafas nasales.

Dos pacientes (6,5%) requirieron reingreso en un hospital convencional, siendo ambos hombres, de 59 y 70 años, que acabaron ingresando en el Hospital de Vinaroz y La Plana, respectivamente. Durante el ingreso en el Hospital de Campaña usaron gafas nasales, llegando a necesitar un flujo de 2 y 4 l/min. La mediana de la saturación de oxígeno al alta de los dos pacientes que requirieron reingreso fue del 91% (5% inferior a la media total, que es del 96%). Esta diferencia queda reflejada al introducirlo en el SPSS y realizar la U de Mann-Whitney (p=0,02). En cuanto a la mortalidad, fue del 0% [Tabla 3].

Tabla 3. Descripción de los pacientes ingresados en el Hospital de Campaña de Castellón durante los meses de enero y febrero de 2021.

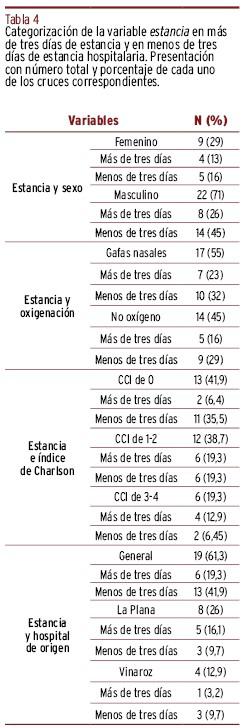

Con respecto a la estancia, diecinueve pacientes (61%) estuvieron tres o menos días mientras que los que estuvieron más de tres días fueron doce (38,7%). De los que tuvieron una estancia mayor de tres días, cuatro pacientes eran mujeres (44,4%), mientras que ocho (36,6%) eran hombres; en cambio, en el grupo de los que estuvieron tres o menos días cinco pacientes eran mujeres (55,6%) y catorce hombres (63%) [Tabla 4].

Tabla 4. Categorización de la variable estancia en más de tres días de estancia y en menos de tres días de estancia hospitalaria. Presentación con número total y porcentaje de cada uno de los cruces correspondientes.

En cuanto al hospital de procedencia de los pacientes, se observó al comparar las medianas que los pacientes que provenían de Vinaroz estuvieron una mediana de dos días, los de La Plana cuatro días y los del General tres días. Al buscar si esta relación era estadísticamente significativa mediante el test no paramétrico Kruskal-Wallis, encontramos una p=0,09, por lo que se concluyó con un nivel de significación del 5%, que a pesar de las diferencias aparentemente encontradas reflejó que estas no eran significativas.

La mediana de estancia de los pacientes que presentaban un índice de Charlson (CCI) de 0, es decir, sin comorbilidad, era de dos días, un CCI entre 1 y 2 era de 3,5 días, mientras que la mediana de los pacientes con un CCI entre 3-4 era de cuatro días. La correlación del CCI con la estancia fue no significativa. Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la saturación de oxígeno al alta y la estancia (p=0,58).

La media de edad de los pacientes que estuvieron tres o menos días fue de 53,63 años mientras que los que estuvieron más de tres días fue de 61,75, con un coeficiente de correlación de Pearson positivo moderado de 0,43 y una significación estadística de 0,01.

Los pacientes que llevaron gafas nasales durante su estancia estuvieron una mediana de tres días, mientras que los pacientes que no llevaron oxigeno la mediana fue de dos días. Esta relación se expuso al SPSS mediante un test no paramétrico de U-Mann Whitney, siendo no significativa (p=0,12).

Por otro lado, encontramos que la estancia de los pacientes se correlacionó con el flujo máximo de oxígeno requerido durante el ingreso; al introducirlo en el SPPS se estableció un nivel de correlación (0,37). La dirección de la correlación fue positiva, es decir, directa, por lo que al aumentar el flujo máximo de oxígeno requerido de los pacientes aumentaría también los días de estancia en estos. Al analizar la significación, apreciamos que fue de 0,04, por lo que se cumplía que fuera menor a 0,05, lo que indicó que la correlación que se había establecido era muy probablemente cierta. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas para los pacientes que habían pasado por UCI anteriormente (p=0,58), ni tampoco para los pacientes que requirieron un reingreso en el Hospital de Campaña (p=0,62) [Tabla 5].

DISCUSIÓN

En la Comunidad Valenciana, durante la pandemia por COVID los recursos sanitarios se vieron abrumados. Tanto es así, que se evidenció la necesidad de construir unas instalaciones de uso temporal que ayudasen a descongestionar el sistema sanitario. Fue durante la tercera ola cuando el Hospital de Campaña tuvo que ingresar a pacientes con COVID para descongestionar los centros hospitalarios.

1. Discusión a la logística Hospitalaria.

1.1 Funcionamiento interno y momento de apertura.

El momento de apertura del hospital para uso con pacientes enfermos de COVID se corresponde con el periodo conocido como tercera ola. Este momento, con un número de 4.338 pacientes hospitalizados, 586 pacientes en UCI en la Comunidad Valenciana y una altísima tasa de incidencia acumulada en las diferentes áreas de salud de la provincia de Castellón, parecía el momento correcto para su apertura12. Este hospital mantiene su actividad asistencial durante once días, que coincide con el pico y el inicial descenso en los marcadores de saturación hospitalaria, mostrando un uso responsable del mismo.

Tanto el número de pacientes hospitalizados, como el número de camas UCI, parecen mejores predictores de saturación hospitalaria y necesidad de creación de un ACS de lo que ha sido la propia incidencia acumulada. Esto lo podemos ver reflejado en la llamada sexta ola con la variante Ómicron del virus, donde la incidencia acumulada marca picos claramente superiores a las anteriores olas, pero sin verse reflejado de forma tan directa en las hospitalizaciones y UCI, por lo que no se ha necesitado hacer uso del Hospital de Campaña. Existen, por tanto, muchas variables que hacen difícil comparar una ola con otra, tales como la vacunación, el tipo de variante predominante en el momento, mejoras en los tratamientos, así como las medidas de Salud Pública vigentes.

En cuanto al funcionamiento interno, en nuestro caso, se construye una estructura temporal siguiendo el modelo 3 de los ACS de Gregg S. Meyer5. Este modelo de atención no aguda permite descongestionar los hospitales convencionales de pacientes no graves y estables, pero que aún no son candidatos para el alta. De esta forma, se consigue centrar la mayor parte de los recursos tanto en los pacientes graves por COVID, como en los pacientes que no tienen COVID. Este modelo también fue usado por otros hospitales, tanto españoles como en otros países13,14.

Una de las ventajas que proporciona este modelo es que permite la construcción de instalaciones con bajo tiempo de ejecución y que pueden dar asistencia rápida a las necesidades del momento. Por ello, la Generalitat Valenciana mandó crear un hospital de campaña en cada una de sus tres provincias. Estos hospitales, formados por un conjunto de tiendas modulares polivalentes de 6x3 metros, intentaron solventar el problema de una forma rápida, pero siempre intentando mantener una buena calidad asistencial. Además, se buscó que la construcción estuviera próxima a una institución sanitaria que pudiera dar una fuerte cobertura a dicho ACS, en nuestro caso el Hospital General Universitario de Castellón, lo que permitía una correcta integración con los servicios médicos, así como con farmacia, laboratorio o radiología.

Para garantizar el éxito del diseño así como un correcto funcionamiento, son necesarios varios aspectos15: una adecuada ubicación; el funcionamiento de los recursos esenciales, como eran electricidad, agua, calefacción y alcantarillado; y una correcta prevención y control de las infecciones, mediante un buen sistema de ventilación así como un buen uso de los equipos de protección individual. Todos estos elementos se consiguen, recogen los estándares de calidad así como las recomendaciones establecidas5,6. Pese a los esfuerzos realizados, podían existir, en determinados momentos, zonas de confluencia con paciente infectados por COVID [Figura 2]. Una de las principales zonas donde se dan estos hechos es en el túnel que comunica las Urgencias del Hospital General con el Hospital de Campaña, ya que por aquí pueden coincidir tanto personal como pacientes diagnosticados de COVID. Además, estos pacientes, una vez en el Hospital de Campaña, recorren zonas limpias hasta llegar a la parte de COVID (pasillos 4,5 y 6). Esto quizá se podría haber evitado creando algún túnel o recorrido añadido a los existentes que separan personas y pacientes sin COVID de los pacientes con COVID. De todas formas, muchos otros hospitales optaron por circuitos estrictos unidireccionales tanto para pacientes como para el personal15.

1.2 Recursos humanos.

La conformación de un equipo sanitario en un entorno de recursos limitados resulta trascendental. En un primer momento era difícil anticipar el volumen de pacientes que harían uso de las instalaciones, por lo que convenía tener personal preparado por si hacía falta. Una parte del personal sanitario es contratada específicamente para el Hospital de Campaña mediante el contrato de refuerzo para la COVID. En cuanto al personal médico, la función de los internistas, tanto adjuntos como residentes, resulta imprescindible a pesar de la alta carga laboral existente16. Otra parte del personal médico que se encarga de los pacientes está compuesta por personal voluntario de los tres hospitales convencionales. La mayor parte de los especialistas son de especialidades quirúrgicas, lo que se debe a que, durante los momentos más críticos de la pandemia, la actividad en los quirófanos prácticamente se restringe a lo más urgente, por lo que, de forma altruista, algunos profesionales se unen a los internistas. Hay que tener en cuenta que esto supone un esfuerzo extra para los cirujanos, ya que se encuentran con un entorno diferente al que normalmente trabajan y tienen que aprender el manejo del paciente con COVID. Estos hechos son otra de las ventajas del modelo de ACS utilizado, ya que no hace falta personal altamente especializado, lo que permite una redistribución del personal médico desde otros entornos.

2. Discusión a las encuestas de satisfacción.

En toda gestión de índole sanitaria resulta realmente interesante evaluar la atención que los pacientes reciben por parte del personal sanitario y, por lo tanto, conocer su satisfacción. El método que consideramos más útil para conocer la experiencia de nuestros pacientes e identificar áreas de mejora17 fue la realización de encuestas de satisfacción [Figura 5].

Una vez observamos los resultados obtenidos en la encuesta, encontramos cómo la gran mayoría de los pacientes se encuentran muy satisfechos con la atención sanitaria recibida en el hospital e, incluso, refieren que ha sido mucho mejor de lo esperado.

Existe muy poca literatura sobre satisfacción de los pacientes en un hospital de campaña durante la pandemia por SARS-CoV-2, por lo que estos datos obtenidos en la encuesta aportan unos valiosos datos de calidad asistencial sobre el nuestro.

No hay establecidos unos claros determinantes que hayan podido afectar claramente a la satisfacción de los pacientes, pero hemos podido ver cómo la puntuación media de las mujeres (8,89) es ligeramente más alta que la aportada por los hombres (8,81). Por otra parte, el grupo de edad que mejor puntuación otorga (9,38) son los más jóvenes, con edad comprendidas entre treinta y uno y cincuenta años Esto último no va a favor de la evidencia encontrada18,19 pero se puede deber a que al ser un hospital de campaña donde las condiciones de confort se ven más limitadas, un paciente joven se podría adaptar mejor. No se encontró ninguna relación con la estancia hospitalaria, pero sí que se ha podido ver cómo la puntuación media de los pacientes que en algún momento habían pasado por una de las UCI de alguno de los hospitales convencionales es claramente superior (9,44) a los que no habían pasado por ninguna UCI, que era de 8,57 (datos no mostrados en tabla).

Las principales quejas proporcionadas por los pacientes son sobre el frio y el ruido, lo cual está totalmente justificado, debido a que durante los días de actividad del Hospital de Campaña tiene lugar la borrasca Justine20,21, la cual produce rachas de vientos superiores a los 90-100 km/h en Castellón. Estos vientos no dañan la estructura, pero impiden el correcto confort de los pacientes.

3. Discusión a los datos clínicos de los pacientes ingresados.

En cuanto a los datos demográficos obtenidos en nuestro hospital, encontramos que tanto la edad media de 56 años como el mayor porcentaje de varones (71%) concuerda con la mayor parte de la literatura en relación con otros hospitales de campaña y hospitalizaciones por COVID22,23,24,25,26.

La mayor parte de los pacientes son enviados desde el Hospital General, lo cual tiene todo el sentido, por ser este el hospital-base del Hospital de Campaña, además de ser el hospital de la provincia que más pacientes con COVID alberga.

Los dispositivos de oxigenoterapia son necesitados por un 54,8% de los pacientes. Estos llevan gafas nasales, lo que se comprueba que resulta una excelente opción para el soporte respiratorio de los pacientes, incluso mejor que la ventilación mecánica no invasiva (VNI), según algunos autores27,28.

Uno de los aspectos que hemos considerado como más importantes a estudiar en nuestro hospital es la estancia hospitalaria, ya que comprender cuánto tiempo pueden permanecer en el hospital los pacientes resulta fundamental, tanto para la planificación y predicción de la ocupación de camas como también para las necesidades de personal y equipos. Además, esta variable representa un indicador fundamental para la gestión en los hospitales.

La mediana de estancia que encontramos es de tres días. Esto concuerda con los tiempos encontrados en muchos de los hospitales de campaña14,23,26 y difiere con otros, que resultan bastante superiores13,29,30. Hay que tener en cuenta que los pacientes de nuestro hospital llevan ya un mínimo de ocho días hospitalizados en algún hospital convencional como criterio de ingreso, por lo que el tiempo de estancia total del paciente es bastante mayor, y comparar estos criterios de inclusión con los de otros hospitales sería muy complicado.

En cuanto a los determinantes que pueden afectar a la estancia, hemos observado cómo los pacientes de mayor edad se correlacionan con una mayor estancia, lo cual va en línea con la literatura preexistente, como es el caso de estos estudios de EE.UU.31,32.

Más de la mitad de los pacientes necesitan gafas nasales, aunque, en nuestro caso, no encontramos una relación estadísticamente significativa con la estancia. En cambio, sí que encontramos que, entre los diecisiete pacientes con gafas nasales, necesitan un mayor flujo de O2 aquellos que tienen una estancia más larga. Otro de los determinantes que pensamos podría afectar a la estancia son las comorbilidades de los pacientes. Para medir las comorbilidades utilizamos el índice de Charlson, el cual se muestra un interesante predictor de la mortalidad y gravedad por COVID33,34 pero, al igual que en nuestro estudio, no se aprecia que tenga una relación estadísticamente significativa con la estancia. Sin embargo, sí hay una clara tendencia en la que observamos cómo los pacientes con un Charlson de 0 (trece pacientes) tienen una mediana de estancia bastante inferior (dos días), comparado con los que tienen un Charlson mayor o igual a 3, en los que la mediana de estancia es de cuatro días. Cabe añadir que, en estudios anteriores, se demostró que los pacientes con un Charlson igual o mayor a 3 tenían claramente peor pronóstico34.

Por otro lado, hay que mencionar que los resultados clínicos positivos, como son la pequeña tasa de reingreso, la corta estancia hospitalaria, así como la nula mortalidad, posiblemente se deban a que los pacientes ingresados en el Hospital de Campaña se encuentran en fase de convalecencia, además de al buen funcionamiento tanto de las instalaciones como del personal.

4. Limitaciones del estudio.

Las principales limitaciones dentro de la parte estadística de este estudio residen, en primer lugar, en el número de pacientes ingresados que, por suerte, sólo fueron treinta y uno, lo que limita bastante la extrapolación de los datos al realizar el análisis estadístico., Además, esta población de estudio corresponde a una muestra con unos criterios de admisión concretos, lo cual puede suponer un sesgo a la hora de valorar la gravedad, así como alguno de los resultados obtenidos. Asimismo, esta experiencia se ha desarrollado en un país que dispone de un sistema público, por lo que, en caso de tomar aspectos de esta experiencia como referencia en el futuro, habría que tener en consideración que fueran contextos lo más parecido posibles.

Quizá otra limitación que podemos encontrar es el momento de apertura. La mayoría de los hospitales de campaña de los que tenemos datos se abrieron exclusivamente durante la primera ola. En cambio, nuestro hospital se abrió en la tercera ola, al igual que el hospital asturiano H144 y el Florence Nightingale del Reino Unido13,35,36, que reabrió durante esta ola sólo para cincuenta y dos pacientes.

En cuanto a la infraestructura y logística, sería interesante mencionar que, a pesar de haber cometido algunos errores ya comentados como presentar algunas zonas de confluencia física entre personal y pacientes con COVID o el uso de personal médico de especialidades quirúrgicas poco acostumbrado al trato de este tipo de pacientes, hay que tener en consideración las limitaciones de una instalación que ha sido confeccionada de la forma más rápida posible durante un contexto de pandemia mundial.

5. Implicaciones para la práctica clínica y la Salud Pública.

A pesar de toda la literatura publicada diariamente sobre temas relacionados con la pandemia, al revisarla no hemos encontrado prácticamente ningún estudio que abarque puntos de vista tan distintos sobre el manejo de un hospital de campaña en una situación tan excepcional como esta.

Los datos proporcionados en este artículo aportan una valiosa información que puede llegar a servir en un futuro para corregir y mejorar la asistencia, tanto estructural como clínica, de un hospital de campaña en caso de que volviera a hacer falta, ya sea en la actual pandemia o en futuros brotes de enfermedad.

Teniendo en cuenta la globalización y los flujos migratorios, es de esperar, por desgracia, situaciones parecidas de forma más próxima en el tiempo. Los sistemas de salud deben tener preparados planes de contingencias para estas ocasiones en forma de sitios de atención alternativos o alternative care sites (ACS). El modelo que presentamos en este estudio es uno de ellos y, en base a este trabajo, puede ser usado de nuevo o desechado en función de los requerimientos de cada ocasión.