INTRODUCCIÓN

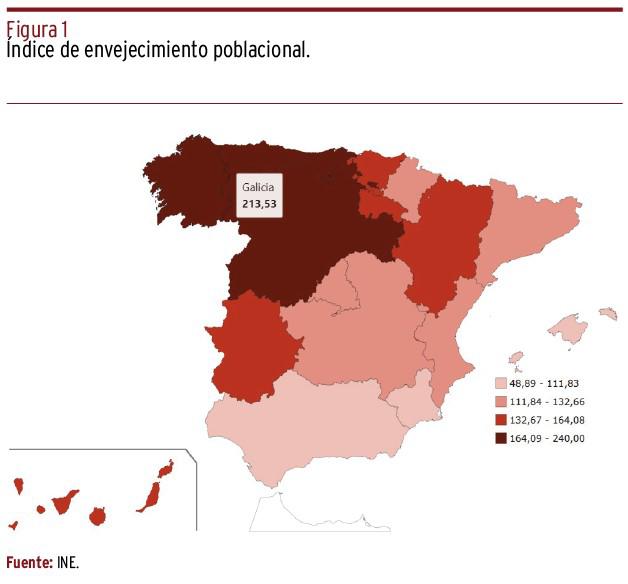

La implantación del código ictus en las diversas regiones de nuestro país ha mejorado la morbimortalidad del ictus en enfermos que acuden a Urgencias hospitalarias cumpliendo criterios de recibir tratamiento agudo. Nuestra región (Galicia) tiene la idiosincrasia de ser una de las más envejecidas del estado [Figura 1], por lo que quisimos evaluar los efectos del tratamiento a corto plazo, así como analizar los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) de las personas afectadas a su llegada a Urgencias.

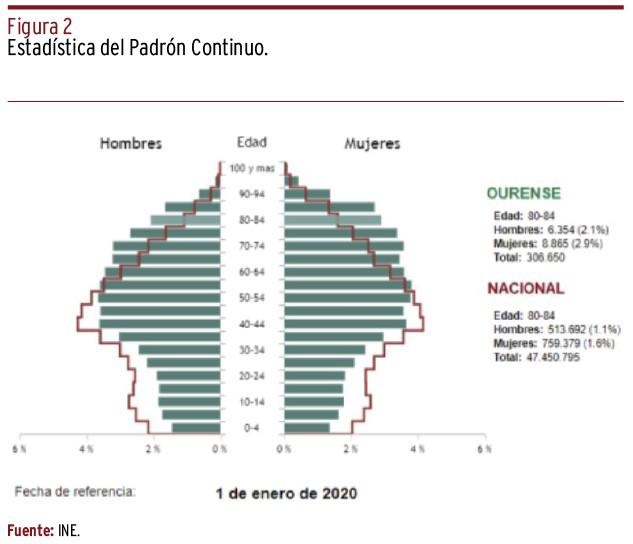

Según los datos del INE, el 1 de julio de 2019 la provincia de Orense tenía 306.789 habitantes, de los cuales 36.928 eran personas mayores de 80 años, es decir un 12,03% de la población [Figura 2]. Este tipo de paciente tiene más comorbilidades y factores de riesgo predisponentes a sufrir un ictus, así como la posibilidad de secuelas posteriores. El éxito en el tratamiento del ictus puede verse disminuido, reduciendo la supervivencia posterior a la intervención. En España, el 28,3% de las muertes de 2018 fueron ocasionadas por enfermedades circulatorias y, de estas, el 6,4% estuvieron asociadas a enfermedades cerebrovasculares (26.420 defunciones)1.

Diversos estudios han demostrado una importante prevalencia de FRCV tradicionales en pacientes ancianos con ictus isquémico agudo, principalmente la hipertensión, la dislipemia, el tabaquismo y la obesidad2,3,4. Algunos estudios sugieren además que una alta prevalencia de estos factores puede traducirse en una propensión a ictus isquémicos y hemorrágicos, tanto en pacientes de edad avanzada como en adultos jóvenes5,6,7.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la prevención y control de la prevalencia de las enfermedades cerebrovasculares en nuestro país y el mundo, se hace necesario la identificación de posibles indicadores predictivos que nos ayuden a reducir la incidencia del ictus y evitar sus consecuencias a corto y medio plazo. El presente estudio tuvo como objetivo la descripción y el análisis de la correlación entre los FRCV, la arteria afectada y la mortalidad futura en 153 pacientes que sufrieron un ictus (y fueron incluidos en código ictus para intervención urgente según protocolo de comunidad) en la provincia de Ourense, entre el 1 de octubre de 2018 y el 1 de octubre de 2020.

SUJETOS Y MÉTODOS

Diseño del estudio.

Se trató de un estudio longitudinal, observacional y descriptivo secundario, llevado a cabo en 2019, que fue aprobado por la Red de comités de ética de la investigación de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. De manera más concreta, este estudio se enfocó en la descripción y el estudio de la correlación entre los FRCV y la inclusión del paciente con ictus en el código ictus, la arteria afectada y la mortalidad a los treinta días, seis meses y un año.

Lugar de aplicación.

Hospitales pertenecientes a la provincia de Ourense que estaban incluidos dentro de la consejería de sanidad de la Xunta de Galicia.

Muestra.

De acuerdo a la literatura disponible, el perfil de incidencia del ictus en España es de 171-191 casos por cada 100.000 habitantes8. Extrapolando esta estadística a la provincia de Ourense podemos estimar que un total de 513 pacientes sufren de ictus en cualquier rango de edad al año.

Para el presente estudio se contactó con todos los pacientes del área sanitaria de Ourense que cumplieran los criterios de selección (indicados más abajo), de los cuales dieron su consentimiento para participar en el estudio 153 personas.

Sujetos.

Se incluyó a las personas del Área Sanitaria de Ourense que cumplieran con los criterios para activar el código ictus desde la implantación del mismo en el área de gestión de la provincia. Estos pacientes también habían sido incluidos en el registro autonómico gallego del código ictus desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 1 de octubre de 2020.

Criterios de selección.

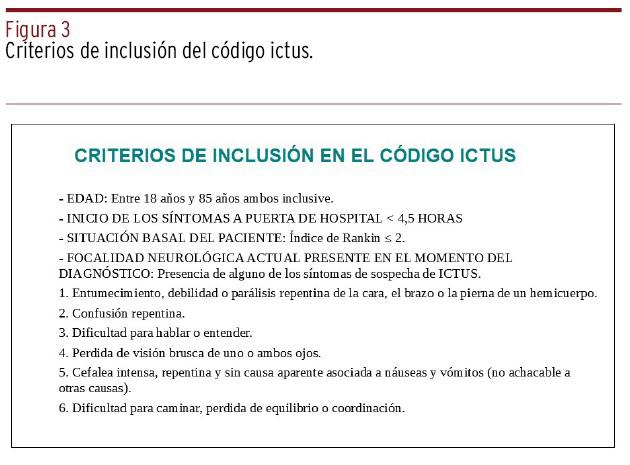

Los criterios de selección respondieron a los atributos considerados en la población para que fuesen o no incluidos dentro del ensayo experimental. A efectos del presente estudio se reclutaron pacientes que sufrieran un ictus entre octubre de 2018 y octubre de 2020 y que hubieran entrado en criterios de activación de código ictus [Figura 3], entre los que se encuentran:

Menos de 4,5 horas de evolución.

Personas mayores de edad (≥18 años).

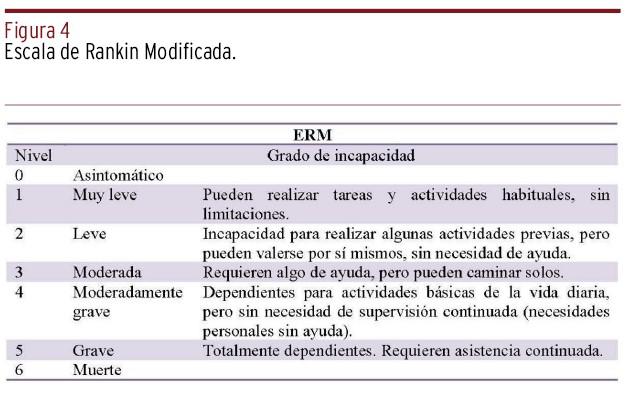

Clasificación previa: Rankin menor o igual a 2 [Figura 4].

Haber sido valorados en cualquier hospital de la provincia por personal capacitado para activar el protocolo.

Criterios de Exclusión.

Enfermedades hepáticas crónicas activas (hepatitis, cirrosis, hipertensión portal, varices esofágicas).

Pacientes en situación terminal.

Demencia.

En caso de pacientes paliativos se debería hacer una valoración individual.

En nuestro estudio analizamos pacientes sobre los que se realizó trombectomía y/o fibrinolisis debido a que el objetivo del protocolo código ictus es garantizar una asistencia rápida, disminuyendo el tiempo entre la identificación de los síntomas y la llegada al hospital, reduciendo la demora de la confirmación diagnostica y la filiación del ictus para adecuar y agilizar el procedimiento terapéutico. Se analizaron en función del tipo de ictus (cardioembólico, aterotrombótico, criptogénico y lacunar), la arteria afectada y la probabilidad de supervivencia del paciente al cabo de treinta días, seis meses y un año. Para ello, se utilizaron técnicas estadísticas de contraste de hipótesis de verosimilitud (G2) y de diferencia de medianas (Kruskal-Wallis y Mann-Whitney), análisis de predicción (regresión logística) y técnicas de estadística descriptiva para los factores demográficos, clínicos y de comorbilidad.

Variables.

Considerando los objetivos del presente estudio, en el que quisimos determinar la posible correlación entre los FRCV y el código ictus, la arteria afectada y la mortalidad, se establecieron como variables independientes la glucemia en mg/dl, la presión arterial en mmHg, el tiempo de coagulación medido en forma de INR, la alteración del perfil lipídico o dislipemia, la toma de anticoagulantes y si el paciente era fumador o no. Todas estas variables fueron recogidas en nuestro trabajo a su llegada al servicio de Urgencias. También se incluyeron variables demográficas independientes, como fueron el sexo, la edad en el momento del evento, así como la intervención (fibrinolisis, trombectomía o ambas) sobre el ictus en Urgencias. Como variables dependientes se incluyeron el tipo de ictus (cardioembólico, aterotrombótico, indeterminado, criptogénico, lacunar), la arteria afectada (arteria cerebral media distal M1, arteria cerebral media proximal M2, carótida interna, tándem carótida interna-arteria cerebral medica distal M1) y la mortalidad en tres tiempos distintos (treinta días, seis meses y un año).

Análisis estadístico.

Para el análisis descriptivo de las variables cuantitativas se realizó el cálculo de indicadores estadísticos como desviación típica, rango, rango intercuartílico, media y mediana. Las variables cualitativas se expresaron o bien en valor absoluto o porcentaje.

Para las pruebas de normalidad de los datos se utilizó el test no paramétrico de Kolmogórov-Smirnov (Prueba K-S) dado que la muestra de pacientes era escasa, y para la correlación de variables cuantitativas se aplicó el cálculo del coeficiente de Pearson y de Spearman. En cuanto a la comparación de medias, para las variables cualitativas se utilizó el método de comprobación no paramétrico de Kruskal-Wallis (K-W) y Mann-Whitney (M-W). Para determinar el nivel de asociación entre variables cualitativas se aplicó el método de Chi-cuadrado. Partimos de un índice de confianza del 95%, por lo que fueron considerados significativos todos aquellos valores de p<0,05. El análisis estadístico fue llevado a cabo en programas informáticos especializados como IBM SPSS v22 para Windows y R en su versión 3.5.2.

Consideraciones éticas.

El presente estudio fue llevado a cabo siguiendo los principios éticos para las investigaciones médicas con pacientes que se recogen en la declaración de Helsinki. Para ello, se solicitó el consentimiento informado de las personas afectadas y tutores legales, donde se les informaba de las características y objetivos del estudio para poder incluirlos en el mismo y acceder a su historial clínico.

Todo ello en el marco de la legislación vigente como son: Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; Ley 3/2005 que modifica la ley 3/2001 que regula el consentimiento informado y la historia clínica de los y las pacientes; Decretos 29/2009 y 164/2013 por los cuales se regula el uso y acceso a la historia clínica electrónica; el Convenio de Oviedo y la Ley 14/2007 del 3 de julio relativo a la investigación biomédica.

A todo lo anterior se debe sumar el cumplimiento del Reglamento Europeo UE 2016-679 junto con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de Datos personal y garantía de derechos digitales, que incluye la obtención, tratamiento, conservación, comunicación y cesión de los datos.

RESULTADOS

Tabla 4. Análisis de regresión logística para el estudio de variables relacionadas con la mortalidad a los 30 días del evento.

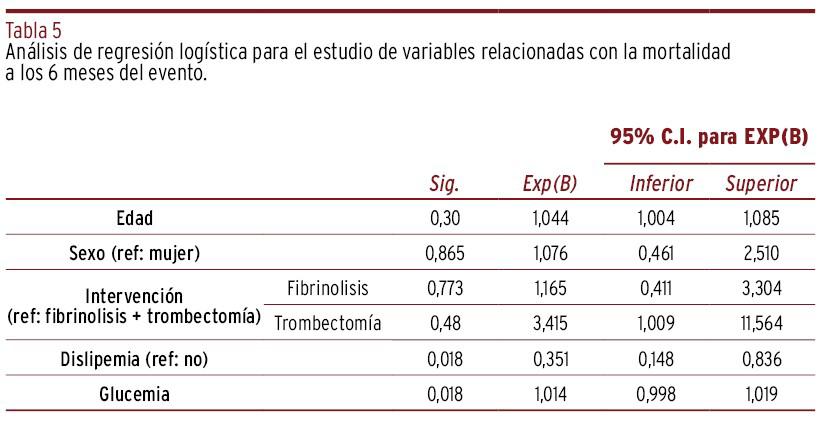

Tabla 5. Análisis de regresión logística para el estudio de variables relacionadas con la mortalidad a los 6 meses del evento.

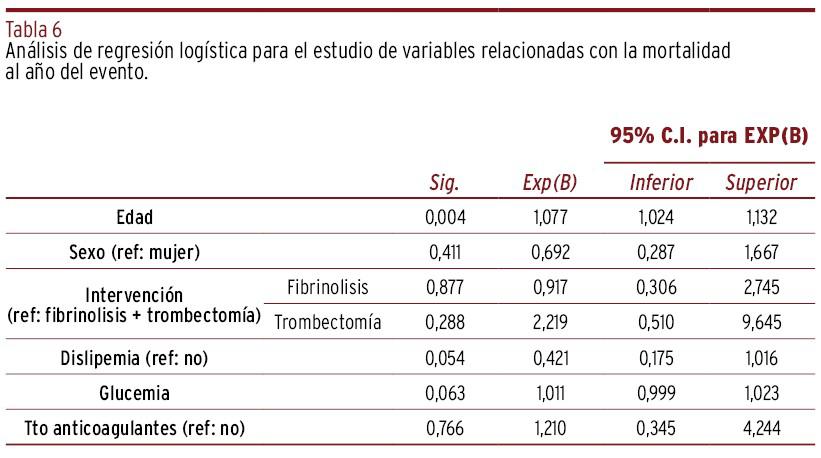

Tabla 6. Análisis de regresión logística para el estudio de variables relacionadas con la mortalidad al año del evento.

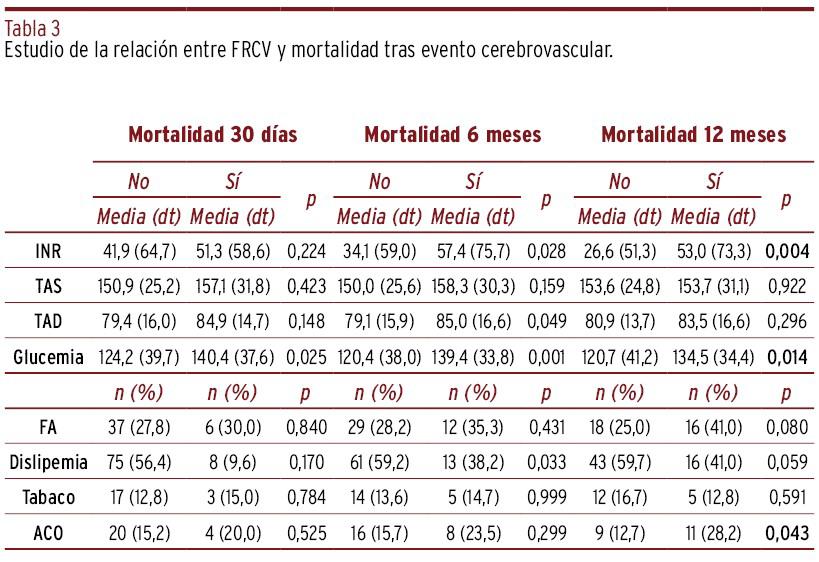

Los resultados descriptivos asociados a la mortalidad de los pacientes fueron registrados en tres etapas: treinta días, seis meses y un año. En los primeros treinta días, sobrevivió el 86,9% de los pacientes (133) y fallecieron 20. Transcurridos seis meses, la mortalidad acumulada fue del 24,8%. Finalmente, al cabo de un año sobrevivieron 72 de 111 pacientes, siendo el porcentaje de mortalidad acumulada del 35,1%. En el análisis por sexo no se objetivaron diferencias estadísticamente significativas en la probabilidad de exitus en los tiempos evaluados; sin embargo, los resultados sugirieron que ser hombre podría ser un factor de riesgo (OR>1) para la mortalidad a treinta días y ser mujer para la mortalidad a un año, hipótesis que se podrían analizar en estudios de mayor tamaño muestral [Tabla 4] [Tabla 5] [Tabla 6].

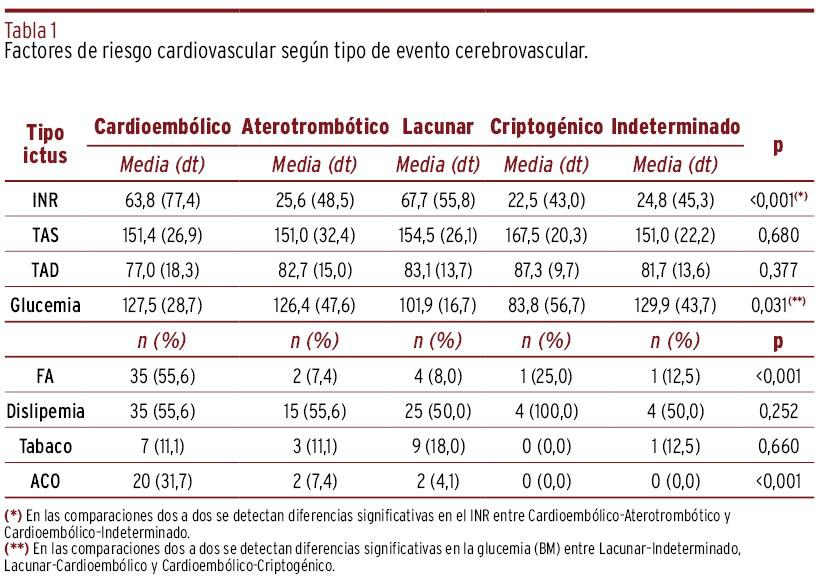

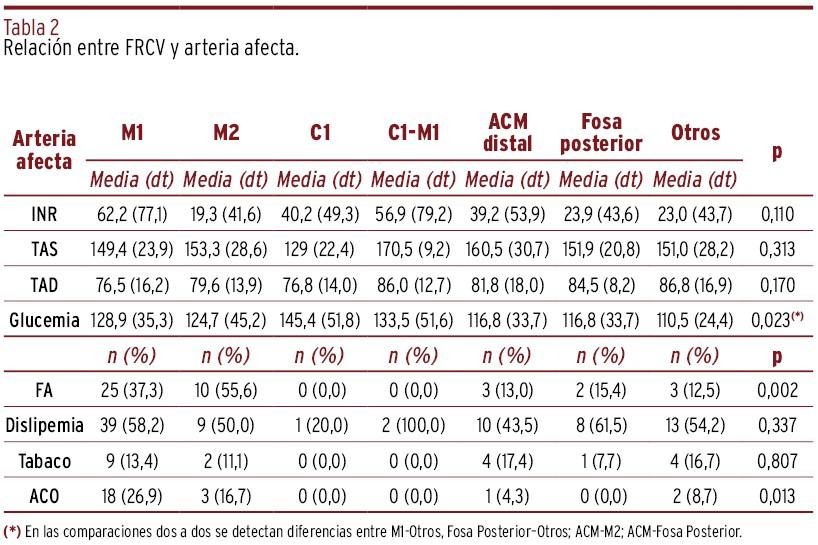

En el estudio del índice internacional normalizado los resultados indicaron asociación estadísticamente significativa según el tipo de evento cerebrovascular, así como con la mortalidad a los seis y doce meses. Se observó disparidad en las comparaciones post-hoc en el INR entre los pacientes que sufrieron un ictus aterotrombótico o indeterminado en comparación con los que sufrieron un ictus cardioembólico, presentando estos últimos valores significativamente más elevados [Tabla 1] [Tabla 2] [Tabla 3].

Se observaron diferencias estadísticamente significativas en el nivel de glucemia con respecto al tipo de evento, la arteria afectada (arteria cerebral media distal M1, proximal M2, carótida interna CI) y mortalidad en los tres periodos estudiados. Los pacientes que habían sufrido un evento lacunar presentaron valores inferiores de glucemia en comparación con los casos de ictus cardioembólico o indeterminado. También se identificaron diferencias en los niveles de glucemia entre los pacientes con evento cardioembólico y los pacientes con evento criptogénico [Tabla 1] [Tabla 3].

Tanto la fibrilación auricular como el uso de anticoagulantes orales, ambos factores interrelacio-nados entre sí, resultaron asociados con el tipo de evento y la arteria afectada, los últimos además con la mortalidad al cabo del año. El 31,7% de los pacientes con evento cardioembólico tomaron anticoagulantes frente a un 7,4% de los pacientes que sufrieron un ictus aterotrombótico y un 4,1% de los que tuvieron un evento lacunar. Ningún paciente de los que sufrieron un ictus criptogénico o indeterminado tomaban dicho tratamiento (p<0,001) [Tabla 1] [Tabla 3].

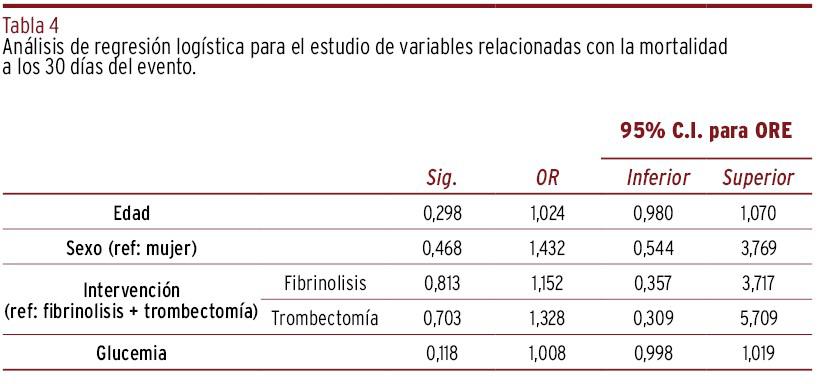

Se ajustaron modelos de regresión logística para identificar, a partir de los resultados del análisis bivariado, qué variables se asociaban a mortalidad a treinta días. Ajustando por edad, sexo, tipo de intervención y glucemia, se obtuvo que, a mayor edad, a mayor nivel de glucemia y ser hombre incrementaban la probabilidad de exitus a treinta días, aunque no de forma estadísticamente significativa. Se objetivó también que someterse a fibrinolisis o a trombectomía aumentaba el riesgo de mortalidad frente al tratamiento combinado. Ninguna de las variables mostró significación estadística [Tabla 1].

En el modelo multivariado para explicar mortalidad a seis meses, se observó que la edad incrementaba significativamente la probabilidad de exitus, así como someterse a trombectomía y tener niveles elevados de glucemia. Ser dislipémico disminuyía la probabilidad de exitus [Tabla 4].

En el ajuste del modelo de regresión para mortalidad a un año se demostró que la edad se asociaba de forma significativa al exitus. Niveles altos de glucemia aumentaban la probabilidad del evento, pero no de forma significativa; además se observó que, en este caso, ser hombre y tener dislipemia reducía la probabilidad de exitus [Tabla 6].

Si valoramos los resultados en función de los distintos factores de riesgo, se observó cómo la edad era un factor estadísticamente significativo en la mortalidad medida a los seis meses y al año y los resultados sugirieron que también sería factor de riesgo a los treinta días, sin llegar a ser estadísticamente significativo. Tal y como se ha comentado previamente, los resultados indicaron que ser hombre podría ser un factor de riesgo para la mortalidad a treinta días y ser mujer para la mortalidad a un año. En cuanto al tipo de intervención realizada, someterse a fibrinolisis o a trombectomía aumentaba el riesgo de mortalidad frente al tratamiento combinado, siendo estadísticamente significativa la relación entre trombectomía y aumento de mortalidad exclusivamente en el periodo de seis meses. La dislipemia resultó paradójicamente protectora frente a la mortalidad, de forma significativa, en el periodo de seis meses. Niveles elevados de glucemia se relacionaron con la mortalidad en todos los periodos, siendo significativos a los seis meses. Finalmente, el uso de anticoagulante oral resultó también factor de riesgo, aunque no de forma estadísticamente significativa, en relación con pacientes en infratratamiento de una patología cardioembólica o trombótica basal [Tabla 4] [Tabla 5] [Tabla 6].

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en nuestro estudio no difieren de los encontrados en la literatura ya existente, pues en nuestros resultados existe una relación entre el tipo de ictus acaecido y el nivel de INR en sangre, relación que ya señalaba el estudio publicado por Cano et al. (2016)11, donde se analizó el ictus isquémico en pacientes con tratamiento anticoagulante vía oral y se encontró evidencia de que algunos de los 67 pacientes que mostraban un INR infraterapéutico presentaban ictus isquémicos, especialmente cardioembólicos.

Así mismo se demuestra de manera empírica que la glucemia es un factor estadísticamente significativo que se relaciona con el tipo de ictus de las personas estudiadas. Igual que en el caso anterior, en el estudio llevado a cabo por Vallejo et al. (2018)12 también se encontró que la hiperglucemia constituye un marcador de predicción importante para detectar posibles complicaciones a corto plazo, lo que también explicaría la significación estadística encontrada entre la glucemia y la mortalidad en los primeros seis meses. La asociación entre ambas variables también fue analizada en la revisión sistemática y de metanálisis llevada a cabo por Zheng J et al. (2018)13, quienes determinaron que los valores de glucemia en sangre se relacionan estrechamente con resultados desfavorables para el paciente con ictus isquémico.

Para el caso de la FA, la literatura sugiere que la mitad de los ictus y las hemorragias mayores se suelen producir con valores INR entre 2 y 3, lo que explicaría los resultados obtenidos en nuestro estudio, similares tanto para FA como INR con el tipo de ictus14,15. En nuestro estudio, la presencia de FA en el momento del evento es el único factor que muestra una relación con la arteria afectada, relación de la que existe evidencia suficientemente probada9,10,11 por la propia patogenia de la FA.

Por otra parte, también se encuentra relación entre valores elevados de lípidos en sangre y la mortalidad a los seis meses, relación que no se encuentra con el hábito de fumar, el consumo de anticoagulantes y la FA, en los que no se demuestra relación estadísticamente significativa con la mortalidad a seis meses.

En el caso de la mortalidad del paciente al cabo de un año, esta se ve relacionada con el INR y la glucemia, sin observarse relaciones con los valores de presión arterial alterados. En el caso de las tres etapas de estudio de la mortalidad del paciente, la glucemia parece ser un denominador común, al igual que la dislipemia. Aunque, en el caso de este última, se observa una mayor diferencia para la mortalidad a treinta días y a seis meses que al cabo de un año.

No se encuentra una asociación entre el tabaquismo como factor de riesgo y el tipo de ictus sufrido por el paciente, la arteria afectada y la mortalidad de este.

Como línea futura de investigación se propone llevar a cabo el estudio en mayor número de pacientes con ictus y una comorbilidad similar a los de este estudio. De esa forma, se podría determinar con mayor certeza si hábitos como el fumar y la mala alimentación son factores de riesgo cardiovasculares relevantes en relación con el tipo de ictus y la mortalidad del paciente.

En conclusión, se encuentra relación estadística entre los niveles de glucemia, el consumo de anticoagulantes, el INR y la presencia de FA, como factores de riesgo cardiovascular, con el tipo de ictus, la arteria afectada y la mortalidad del paciente para las tres etapas (treinta días, seis meses y un año).

Las principales limitaciones del estudio fueron la recogida de datos a través de las historias clínicas pasadas, la falta de control analítico previo al evento así como la pérdida posterior de pacientes que se han trasladado fuera de la comunidad.

Por tanto, sería interesante continuar con el estudio de dichos factores en futuros modelos de predicción para pacientes propensos a sufrir ictus y estimar la probabilidad de supervivencia de estos en el corto y mediano plazo.