INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome clínico complejo que deteriora la capacidad del ventrículo de alcanzar un llenado o una eyección apropiados, en el que los pacientes presentan síntomas y signos típicos1 2 3. Constituye un importante problema de Salud Pública con una elevada incidencia y prevalencia, asociada a una alta morbi-mortalidad. Se calcula que entre un 1%-3% de las personas adultas en los países desarrollados padecerán IC. Su prevalencia se incrementa progresivamente con la edad, situándose en el 1% antes de los cincuenta años y duplicándose cada década hasta superar el 8% en los mayores de setenta y cinco años4.

La Sociedad Europea de Cardiología prevé que esta prevalencia crecerá exponencialmente hasta un 25% en el año 2030 como consecuencia directa del aumento de la esperanza de vida de la población y el incremento de los factores de riesgo5. Diferentes estudios (PRICE, EPISERVE) han concluido que la prevalencia media de la IC está en torno al 6,8%, similar en hombres y mujeres, pudiendo llegar a cifras del 8% para las edades comprendidas entre los sesenta y cinco-setenta y cinco años; alcanzando incluso un 16,1% para los mayores de setenta y cinco años6 7. En España, un 6,8% de la población española mayor de cuarenta y cinco años sufre IC, lo que equivale a 1.320.376 personas, llegando a afectar a entre un 15% y un 20% de los mayores de ochenta y cinco años. En nuestro país, la IC causó 19.142 muertes de un total de 427.721 en 2018, afectando en un 62% al sexo femenino8, estimando que la supervivencia a los cinco años del diagnóstico se encuentra alrededor del 50%9.

La IC se sitúa como la primera causa de ingreso hospitalario en los pacientes mayores de sesenta y cinco años (5% del total de las hospitalizaciones), con una tasa de reingreso alrededor del 9,8% en un periodo de treinta días. En el informe Recalcar 2020 se describe que la IC presenta una de las estancias hospitalarias más altas (en torno a los siete días), consumiendo aproximadamente el 3% del gasto sanitario en España9 10 11 12 13

Los hábitos cardiosaludables y el autocuidado tienen un papel protagonista en esta enfermedad crónica. Se estima que sólo el 20%-60% de los pacientes con IC tiene una adecuada adherencia al tratamiento y que un alto porcentaje de éstos han tenido dificultades para recordar las recomendaciones sobre el autocontrol, el tratamiento farmacológico o la dieta. La revisión realizada por Kripalini et al. puso de manifiesto que el 86% de la población había oído hablar de la IC, pero solo un 13% pudo reconocer algún signo o síntoma, ya que a menudo eran confundidos con síntomas normales del envejecimiento14. Por tanto, podemos afirmar que el manejo del paciente con IC es complejo, requiriendo en su tratamiento del trabajo de equipos especializados multidisciplinares2 15 16.

Actualmente, conocer el grado de alfabetización en salud (AeS) de los pacientes con IC puede ser una herramienta eficaz para prestarles una atención holística, basada en necesidades individuales, fomentando de esta manera su empoderamiento. Esta atención está alineada con la estrategia para el abordaje de la cronicidad del Ministerio de Sanidad que apuesta por un enfoque centrado en las personas, garantizando la continuidad de los cuidados y la autonomía personal. Tanto el objetivo 3 como el 20 de dicha estrategia indican la necesidad de fomentar la alfabetización sanitaria como una herramienta para garantizar la equidad y eficiencia en la atención de los pacientes con enfermedades crónicas17.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas sociedades científicas reconocen la importancia de un buen nivel de AeS para mejorar la calidad de vida de las personas18. Aunque hay varias definiciones sobre la AeS, hemos utilizado el marco conceptual definido por Sorensen et al., que indicaban: “La AeS se basa en la alfabetización general y engloba las motivaciones, los conocimientos y las competencias de las personas para acceder, entender, evaluar y aplicar la información sobre la salud en la toma de decisiones sobre la atención y el cuidado sanitario, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud para mantener y mejorar la calidad de vida a lo largo de ésta”19. Las últimas revisiones sistemáticas llevadas a cabo en esta materia, establecen que el 39% de la población con IC tiene un nivel bajo en AeS20.

En EE.UU. varios estudios han establecido una relación entre el grado de AeS y el de autocuidado, adherencia al tratamiento, reingresos hospitalarios, calidad de vida y morbi-mortalidad, constatando que un bajo nivel de AeS es un marcador de vulnerabilidad20 21 22 23 24 25 26 27. En España apenas hay estudios sobre pacientes con IC: uno realizado en Atención Primaria sobre 335 pacientes estimó que el 79,6% tenía un problemático nivel de AeS28. A la vista de esta carencia hemos diseñado un estudio de tipo experimental dirigido a pacientes mayores con IC, para evaluar la eficacia de una intervención en AeS en la mejora de su calidad de vida (CV) así como en la disminución de la morbi-mortalidad.

SUJETOS Y MÉTODOS

Diseño.

Se ha diseñado un ensayo clínico controlado aleatorio a dos brazos multicéntrico, con ocultación del reparto aleatorio.

Sujetos y ámbito de estudio.

Se incluirán pacientes con diagnóstico de IC atendidos en consultas de cardiología y medicina interna de cinco hospitales de España. Los criterios de inclusión y exclusión se muestran en la Tabla 1.

Cálculo del tamaño de la muestra.

Se ha determinado un tamaño muestral de 89 pacientes en cada rama, aceptando un riesgo alfa de 0,05, y un riesgo beta de 0,2 en un contraste bilateral, para detectar como estadísticamente significativa una diferencia en la tasa de AeS inadecuada del 39% en el grupo intervención frente a un 61% en el grupo control29. Se ha estimado una tasa de pérdidas de seguimiento del 10%.

Aleatorización.

Se elaborará una lista de números aleatorios generada por el programa Epidat. El reparto se realizará mediante sobres opacos, numerados, sellados y correlativos. Este tipo de estudio experimental no permite enmascarar al que realiza la intervención, por lo que se garantiza que las enfermeras que realizan la valoración inicial mediante los cuestionarios y la que realiza la intervención en AeS serán diferentes.

Intervención.

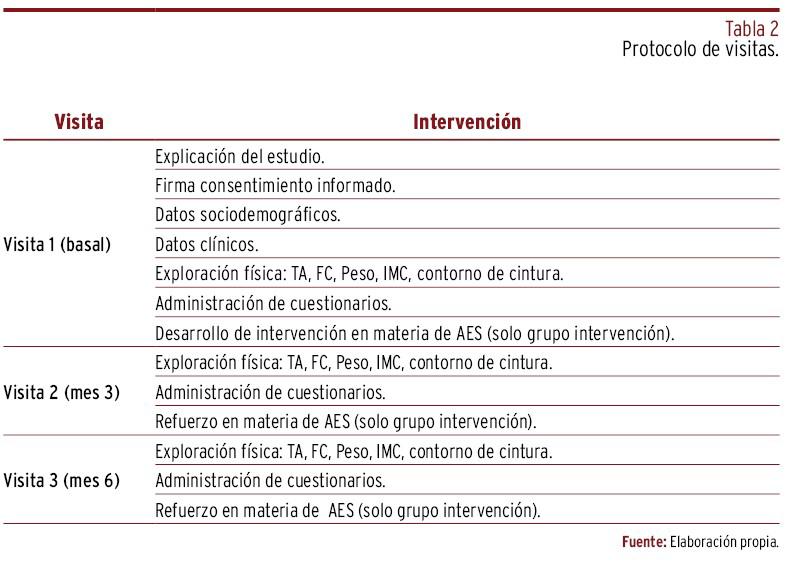

Se realizará una sesión individual de 45 minutos en la que se llevará a cabo la intervención con relación a su nivel de AeS y se valorará el reconocimiento de signos y síntomas, dieta, ingesta de líquidos, importancia de adherencia al tratamiento, importancia de monitorización del peso diario, reconocimiento de fuentes fiables de información, etc. Se les entregará un díptico y un DVD que recoja dicha información como refuerzo educativo. Al mes, a los tres meses y a los seis meses de haber realizado la intervención se efectuará una llamada telefónica para conocer su estado de salud, aclarar posibles dudas y afianzar conceptos [Tabla 2]. Para los pacientes analfabetos (que no sepan ni leer ni escribir) la enfermera será quien lea los cuestionarios. En el grupo control se llevará a cabo el proceso educativo habitual.

Instrumentos de medida.

La AeS se evaluará mediante la Escala Europea de Alfabetización en Salud Short-form HLS-Q30. La CV en relación con la salud se evaluará mediante el Cuestionario de CV en IC Kansas City. Se utilizarán otras escalas como la Escala Europea de Autocuidado en IC, la Escala de Morisky-Green y la Escala de Yesavage abreviada.

Respecto a las variables sociodemográficas se observarán la edad, sexo, etnia, nivel educativo, situación laboral y cuidador principal. Teniendo en cuenta las variables clínicas, se recogerá el diagnóstico principal y los secundarios, la clase funcional según la NYHA, el nivel cognitivo mediante el test de Pfeiffer y el tratamiento farmacológico instaurado.

Análisis de los datos.

Se realizará un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas por sexo. Se presentarán de forma tabular las medias, medianas, desviaciones tipo y rangos de las variables cuantitativas y los porcentajes de las variables cualitativas.

Las variables categóricas se sintetizarán mediante frecuencia absoluta y porcentaje (%), y las continuas con la media y desviación estándar (DE) o la mediana y el rango intercuartílico. Para la comparación antes y después de la intervención se utilizará la t-test de medidas repetidas. Las características basales de los pacientes que finalizaron y no finalizaron el estudio serán comparadas con los test de chi-cuadrado en caso de variables categóricas y la prueba t para muestras independientes en el caso de las variables continuas. Todas las variables se presentarán con intervalos de confianza del 95%. El nivel de significación estadística será inferior al 0,05.

El análisis estadístico se realizará utilizando el paquete estadístico SPSS v.26.0. Se realizará un registro de las pérdidas de seguimiento y sus motivos.

Consideraciones éticas.

El proyecto ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Instituto de Investigación sanitaria Valdecilla (IDIVAL) (protocolo 2015.162). Todos los pacientes recibirán la Hoja de Información y de Consentimiento Informado antes de su inclusión en el estudio, en base a lo establecido en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

La investigación estará enmarcada por lo establecido en la Declaración de Helsinki, cumpliendo con las normas de Buenas Prácticas Clínicas en lo que sea de aplicación.

DISCUSIÓN

La IC es un grave problema de Salud Pública dada su alta prevalencia e incidencia, que en el caso de España es superior a la media europea. Por ese motivo, se han desarrollado múltiples estrategias a nivel nacional que persiguen mejorar dicho problema favoreciendo así la CV del paciente. Podemos afirmar que nuestro proyecto está alineado tanto con el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, ya que fomenta políticas de salud basadas en las mejores prácticas existentes, cooperando así con una mayor equidad, como con el Plan de Salud de Cantabria y Madrid, debido a que estos establecen una línea estratégica de actuación en referencia a las enfermedades cardio-cerebrovasculares31.

Así mismo, en el Plan de Cronicidad de ambas comunidades autónomas se establece como prioridad diseñar estrategias que favorezcan la participación y la toma de decisiones por parte de los pacientes32 33.

Además, las últimas recomendaciones de los organismos internacionales y sociedades científicas avalan la necesidad de implementar un método que evalúe y mejore la AeS de los pacientes con diagnóstico de IC, con el objetivo claro de mejorar la CV de este y, además, mejorar por ende la utilización de los servicios sanitarios a su alcance34.

Como limitaciones señalar que, al no querer excluir del estudio a pacientes analfabetos, en caso de que no sepan leer o escribir el encuestador ayudará el encuestado a cumplimentar los cuestionarios con el posible sesgo del encuestador.

Para garantizar al máximo la validez interna se intentará reducir al máximo el número de pérdidas en el seguimiento, quedando garantizado el enmascaramiento y la distribución aleatoria en la asignación de los dos grupos.