Introducción

Las patologías orales figuran en las estadísticas entre las enfermedades más frecuentes, hasta el punto de haber sido definidas como la epidemia silenciosa, ya que habitualmente no son tenidas en cuenta en las estrategias generales de salud. Además de tener una alta prevalencia1, la caries y la enfermedad periodontal (las más comunes) tienen un impacto sistémico y se ha demostrado su asociación con resultados adversos del embarazo, síndrome metabólico (diabetes y patología cardiovascular), patología reumatológica (lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide) y neurodegenerativa (Alzheimer y demencia)2, lo que magnifica su importancia en la salud comunitaria.

La literatura científica recoge numerosas evidencias de que la eliminación regular de la placa bacteriana (biofilm dental) es esencial para prevenir la caries y la enfermedad periodontal1. Así pues, una herramienta crítica para mantener una buena salud oral es la observación de unas prácticas de higiene oral adecuadas3, que deben incluir el cepillado dental y la higiene interdental4, aunque su frecuencia mínima imprescindible es objeto de una cierta controversia, sin que existan estándares consensuados5-6.

Los hábitos de higiene oral están influenciados por múltiples factores, entre los que se cuentan el sistema de valores del individuo, motivaciones, o estatus socioeconómico y cultural7, que dan como resultado patrones muy diferentes en los distintos grupos poblacionales8. Se necesitan estudios sobre el tema, ya que una comprensión adecuada de la situación puede orientar a profesionales y autoridades sanitarias en la identificación de grupos de alto riesgo y dirigir mejor los esfuerzos y las políticas de promoción de la salud oral comunitaria9.

Por ello, y como objetivo secundario de un diseño encaminado a determinar el grado de alerta poblacional ante la enfermedad periodontal10, el objetivo del presente estudio fue valorar los hábitos de higiene oral referidos por la población adulta en Galicia.

Material y métodos

Se llevó a cabo un estudio transversal de base poblacional, mediante encuesta por entrevista personal, con un cuestionario de preguntas cerradas. El cuestionario fue previamente pilotado y se llevó a cabo un taller de formación de encuestadores para minimizar los sesgos asociados al entrevistador. La recogida de datos se realizó de forma aleatoria en áreas comerciales y administrativas de las cuatro capitales gallegas sobre voluntarios mayores de 18 años por parte de doce entrevistadores entre el 1 de marzo de 2015 y el 30 de junio de 2016. El criterio de exclusión fue incapacidad de comunicación oral en los idiomas oficiales de la comunidad autónoma.

Se recogieron las variables demográficas sexo (hombre, mujer) y edad (18-34, 35-44, 45-65 y >65). Se consideraron tres niveles de alerta ante la enfermedad periodontal: ausencia de alerta (el participante no conoce la enfermedad a pesar de presentarle una definición y descripción de sus características en lenguaje llano); alerta (reconoce la enfermedad después de presentarle una definición y descripción de sus características en lenguaje llano); y muy alerta (reconoce la enfermedad)10. También se recogió el nivel de estudios alcanzado (obligatorios, formación profesional, bachillerato, universidad) y el hábito tabáquico (fumador, ex fumador, no fumador). La periodicidad de visitas al odontólogo se clasificó en cuatro categorías (cada seis meses, cada año, cuando duele, cuando hace falta) y se recodificó en dos (al menos una vez al año / adecuada, menos de una vez al año). La variable objetivo de este estudio fue el hábito de higiene oral, categorizado en: cepillado dental (manual o eléctrico) e higiene interdental (hilo dental o cepillos interdentales) al menos una vez al día (I), cepillado al menos una vez al día (II), y cepillado menos de una vez al día (III)10. También se registró el uso de otros elementos de higiene oral como colutorio, cepillos linguales o irrigadores.

Los datos fueron codificados e introducidos en una base de datos, de donde fueron transferidos a los paquetes estadísticos R v.3.3.2, MASS, y nnet para su análisis.

Las variables categóricas se describieron con frecuencias y porcentajes y se compararon mediante Chi-cuadrado o prueba exacta de Fisher, dependiendo de la magnitud de las frecuencias esperadas. Las variables continuas se describieron como media y desviación típica (DT) y se compararon mediante la t de Student. La influencia de cada variable en la higiene oral se analizó mediante la odds ratio (OR) y su correspondiente intervalo de confianza al 95% (IC 95%) obtenido de la regresión multinomial respecto a la categoría de referencia III (cepillado menos de una vez al día).

Se partió de un tamaño muestral fijado de 3.288 encuestados; por tanto, para responder al objetivo de determinar el porcentaje de población con higiene oral I, con una estimación a priori del 6%, la precisión estadística asociada fue del 0,81%.

El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de Santiago-Lugo (número 2014/600). La investigación cumplió la normativa española y la Declaración de Helsinki sobre principios éticos en la investigación médica en seres humanos.

Resultados

La muestra incluyó 8.206 personas, de las que 3.289 (40,1%) respondieron a las cuestiones relativas a sus hábitos de higiene oral. Predominaron los sujetos de mediana edad (49,5% entre 35 y 64 años) y una ratio hombre/mujer de 0,955, con un 30% de fumadores (Tabla 1). El 32,6% habían cursado estudios básicos y mayoritariamente relataron una frecuencia de visitas al dentista que se consideraría adecuada según los criterios de este estudio (59,2% acudió al menos una vez al año).

Tabla 1. Distribución de las variables de la muestra (n y %) en función de las prácticas de higiene oral

| Prácticas | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Total | III | II | I | p (χ2) | |

| n (%) | (n=189; 5,75%) | (n=2.831; 86,07%) | (n=269; 8,18%) | ||

| Variable | n (%) | n (%) | n (%) | ||

| Sexo | 0.001 | ||||

| Hombre | 1.607 (48,9) | 108 (6,7) | 1.419 (88,3) | 80 (5,0) | |

| Mujer | 1.681 (51,1) | 81 (4,8) | 1.411 (83,9) | 189 (11,3) | |

| Edad | <0,001 | ||||

| 18-34 | 946 (28,8) | 63 (6,6) | 816 (86,2) | 67 (7,2) | |

| 35-44 | 654 (19,9) | 34 (5,2) | 548 (83,8) | 72 (11,0) | |

| 45-64 | 974 (29,6) | 42 (4,3) | 833 (85,5) | 99 (10,2) | |

| >64 | 715 (21,7) | 50 (6,9) | 634 (88,6) | 31 (4,5) | |

| Alerta EP | <0,001 | ||||

| No alerta | 1.083 (32,9) | 141 (13,0) | 922 (85,1) | 20 (1,9) | |

| Alerta | 1.517 (46,2) | 30 (1,9) | 1.355 (89,3) | 132 (8,8) | |

| Muy alerta | 689 (20,9) | 18 (2,6) | 554 (80,4) | 117 (17,0) | |

| Estudios | <0,001 | ||||

| Obligatorios | 1.053 (32,6) | 88 (8,3) | 917 (87,0) | 48 (4,7) | |

| FP | 439 (13,6) | 17 (3,8) | 385 (87,7) | 37 (8,5) | |

| Bachillerato | 987 (30,6) | 48 (4,8) | 871 (88,2) | 68 (7,0) | |

| Universitarios | 750 (23,2) | 28 (3,7) | 606 (80,8) | 116 (15,5) | |

| Fumador | <0,001 | ||||

| Exfumador | 496 (18,4) | 50 (10,1) | 411 (82,8) | 35 (7,1) | |

| No | 1.395 (51,6) | 80 (4,1) | 1.674 (86,9) | 171 (9,0) | |

| Sí | 811 (30,0) | 51 (6,2) | 697 (85,9) | 63 (7,9) | |

| Frecuencia dentista | <0,001 | ||||

| Una vez al año | 1.426 (43,4) | 67 (4,7) | 1.230 (86,2) | 129 (9,1) | |

| Cada 6 meses | 518 (15,8) | 22 (4,2) | 408 (78,7) | 88 (17,1) | |

| Cuando duele | 669 (20,4) | 46 (6,8) | 606 (90,5) | 17 (2,3) | |

| Cuando hace falta | 667 (20,4) | 49 (7,3) | 583 (87,3) | 35 (5,4) | |

I: cepillado dental e higiene interdental al menos una vez al día; II: cepillado al menos una vez al día; III: cepillado menos de una vez al día; Alerta EP: nivel de alerta ante la enfermedad periodontal.

En términos de higiene oral referida, predominan los que limitan sus prácticas de higiene oral al cepillado dental al menos una vez al día (86,1%). Un 11,6% (n=379) afirmó no emplear nunca el cepillo de dientes, porcentaje prácticamente idéntico al 10,9% que refiere usar cepillo eléctrico a diario (n=359). El uso regular de elementos de higiene interdental fue minoritario, tanto del hilo dental, un 81,4% (n=2.666) nunca lo emplea, como de los cepillos interdentales, el 92,1% (n=3.010) nunca los ha utilizado. Aunque igualmente minoritario, el uso de colutorios está más extendido, con un 11,6% (n=381) que lo emplea a diario, a veces (15,7%; n=512), o semanalmente (1,6%; n=53).

Otros instrumentos, como limpiadores linguales (a diario 1,1% n=35; a veces 0,1% n=5; semanalmente (1,3% n=43) o irrigadores (a diario 0; a veces 1% n=33; semanalmente 1%) representan un uso anecdótico en la muestra estudiada.

La Tabla 1 resume la relación entre las variables estudiadas y el hábito de higiene oral, donde se puede apreciar que las prácticas de la categoría I son más frecuentes entre las mujeres (70,26%) y entre el grupo de edades comprendidas entre los 45 y 64 años (36,8%), respecto del de los mayores de 64 (11,52%).

Las variables relacionadas con la mejora de las prácticas de higiene oral fueron el mantenimiento de un cierto grado de alerta ante la enfermedad periodontal, un régimen adecuado de visitas al dentista, ser mujer (especialmente en prácticas de la categoría I) y progresar en los logros académicos (Tabla 2).

Tabla 2. Efecto de las distintas variables del estudio en los hábitos de higiene oral*

| Variable | Prácticas II | Prácticas I |

|---|---|---|

| OR (IC 95%) | OR (IC 95%) | |

| Edad | ||

| 18-34 | 1 | 1 |

| 35-44 | 1,03 (0,64 - 1,63) | 1,38 (0,77 - 2,47) |

| 45-64 | 1,29 (0,83 - 2,02) | 1,76 (1,01 - 3,08) |

| >64 | 1,15 (0,75 - 1,88) | 1,03 (0,53 - 1,99) |

| Sexo | ||

| Hombre | 1 | 1 |

| Mujer | 1,06 (0,77 - 1,45) | 2,11 (1,39 - 3,20) |

| Alerta EP | ||

| No alerta | 1 | 1 |

| Alerta | 6,53 (4,29 - 9,92) | 22,3 (11,8 - 42,0) |

| Muy alerta | 4,67 (2,72 - 8,02) | 32,2 (15,6 - 66,4) |

| Estudios | ||

| Bachillerato | 1 | 1 |

| FP | 1,45 (0,81 - 2,59) | 1,71 (0,82 - 3,59) |

| Obligatorios | 1,80 (1,19 - 2,72) | 2,37 (1,34 - 4,20) |

| Universitarios | 1,24 (0,76 - 2,03) | 2,45 (1,32 - 4,53) |

| Fumar | ||

| No/Ex | 1 | 1 |

| Sí | 0,95 (0,67 - 1,35) | 1,03 (0,65 - 1,64) |

| Frecuencia dentista | ||

| > 1 visita anual | 1 | 1 |

| 1 o más vistas anuales | 1,32 (0,96 - 1,83) | 3,24 (2,06 - 5,07) |

*: Regresión multinomial (influencia de las variables de estudio en realizar prácticas II respecto a prácticas III, y prácticas I respecto a prácticas III); Prácticas I: cepillado dental e higiene interdental al menos una vez al día; prácticas II: cepillado al menos una vez al día; prácticas III: cepillado menos de una vez al día; Alerta EP: nivel de alerta ante la enfermedad periodontal.

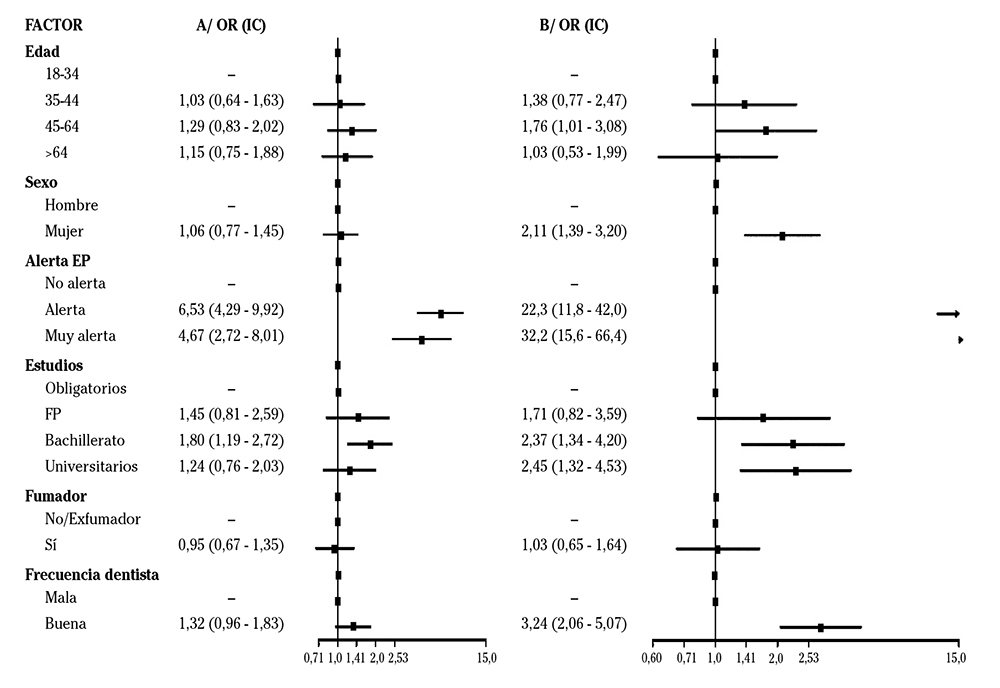

En la Figura 1 se representan gráficamente los distintos OR para las variables consideradas en el estudio. Es posible apreciar cómo los distintos factores ganan peso a medida que los requerimientos de autocuidados orales se elevan.

Figura 1. Odds-ratio (OR) para las distintas prácticas de higiene oral referidas por los participantes (A: Prácticas II frente a III; B: Prácticas I frente a III). Prácticas I: cepillado dental e higiene interdental al menos una vez al día; II: cepillado al menos una vez al día; III: cepillado menos de una vez al día.

Discusión

Los resultados del estudio reflejan una situación donde los autocuidados orales se limitan a prácticas básicas (que no llegan a alcanzar uno de cada trece individuos) y donde solo uno de cada veinte practicaría una higiene oral correspondiente a la categoría más exigente (Prácticas I). Este hallazgo contrasta con el hecho de que la mitad de la muestra haya completado o superado la educación secundaria, y que uno de cada siete participantes refiera observar un régimen adecuado de visitas odontológicas, factores asociados tradicionalmente a superiores prácticas de higiene oral, cuyo valor confirman los resultados de los análisis de regresión. Según estos análisis, el factor que más influiría en unos autocuidados orales adecuados sería el conocimiento de sus consecuencias (estar alerta o muy alerta ante la enfermedad periodontal), seguido ya en muy menor medida del sexo (femenino) y la edad (principalmente el grupo de 45 a 64 años).

Resulta evidente que esta no es la situación más deseable en el siglo XXI para un país desarrollado. Podría argumentarse que al tratarse de prácticas referidas por los propios interesados podrían no reflejar las conductas reales de los participantes. Sin embargo, este abordaje ha demostrado correlacionarse con el índice de placa en adolescentes11, y con la presencia de periodontitis12 o inflamación sistémica13 en adultos. Además, teniendo en cuenta que el trabajo de campo se realizó en la comunidad y que el cuestionario fue aplicado por un entrevistador, parece razonable esperar que de haberse producido un sesgo de respuesta este se hubiera orientado hacia respuestas ideales, de modo que la indeseable fotografía revelada por nuestros resultados podría ser peor en la realidad y destacaría aún más la necesidad de intervenciones de educación para la salud oral.

La encuesta de salud bucodental en España14, basada en entrevistas telefónicas a 1.000 personas en el conjunto del reino, muestran que el 96% de los participantes refieren cepillar los dientes al menos una vez al día -un 10% más que en nuestra muestra- con un 34% y un 18% que dicen emplear hilo dental o cepillos interdentales a diario, respectivamente (5,75% en nuestro estudio). Como ejemplo de contextualización de nuestros resultados, sirva mencionar que los datos españoles son similares a los italianos9 en cuanto a cepillado dental e higiene interdental diarios (97,9% y 13,3% respectivamente), pero diferentes de los alemanes donde un 38% relata usar elementos de higiene interproximal cada día y un 70% cepilla los dientes al menos una ver por día con pasta fluorada15.

En un contexto estatal y europeo, nuestro estudio evidencia un importante espacio de mejora en términos de cepillado diario, junto con una urgente necesidad de difundir la importancia de la higiene interdental y fomentar su práctica regular.

En este sentido no deja de ser llamativo que casi un 60% de la muestra refiera visitar regularmente al dentista, pero menos de un 6% relate practicar una higiene oral de mayor calidad (cepillado dental e higiene interdental al menos una vez al día). Este hallazgo parece identificar un posible punto de partida para revertir la situación mediante la incorporación rutinaria del consejo e instrucciones de salud e higiene oral en todos los ámbitos educacionales, y particularmente en el entorno de la atención primaria.

Las principales limitaciones de este tipo de estudios se encuentran asociadas a la validez del cuestionario y a los potenciales sesgos del entrevistador y entrevistado. En nuestra investigación, el empleo de un cuestionario estructurado por un entrevistador proporciona un mayor grado de control sobre las preguntas; asimismo, la utilización de cuestiones cerradas facilita la tabulación y análisis de los datos. De otra parte, el taller de formación de encuestadores garantiza la estandarización en los procedimientos de entrevista y minimiza los potenciales sesgos asociados al entrevistador.

En conclusión, los participantes relataron autocuidados orales inadecuados, especialmente en lo relativo a higiene interdental, que hacen necesarias intervenciones de promoción de la salud en el ámbito comunitario, habiéndose identificado los consultorios médicos y odontológicos como potencial marco de actuación.