INTRODUCCIÓN

En los últimos años viene ocurriendo un aumento en la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas la Diabetes Mellitus (DM). Actualmente la DM es vista como uma epidemia mundial, ya que su incidencia y prevalencia han presentado un acelerado aumento. El envejecimiento poblacional, la adopción de un estilo de vida sedentario y una alimentación poco saludable son factores que contribuyen a este aumento de personas con DM 1 .

Además de alta prevalencia, la diabetes también es responsable de un importante número de muertes por mortalidad específica. Según las estadísticas mundiales sanitarias, en el año 2008, la tasa de mortalidad en adultos entre 30 y 70 años por enfermedades cardiovasculares y diabetes era de 248 por cada 100.000 habitantes2 .

El diagnóstico precoz y el tratamiento de la DM son de extrema importancia para el control de la enfermedad y la prevención de complicaciones. Este tratamiento implica el uso de medicamentos y el cambio de hábitos de vida. La adopción de una dieta equilibrada y ejercicios físicos son fundamentales para el control de la glucemia y contribuyen a la reducción de los riesgos de problemas cardiovasculares. Sin embargo, también es necesario el uso de medicamentos, tales como antidiabéticos orales, insulina y / o análogos de la insulina 3 .

La adhesión al tratamiento de la DM es primordial para el control metabólico, prevención de complicaciones, mejora y mantenimiento de la calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adhesión como el grado en que el paciente sigue las instrucciones del profesional de la salud, a medida que hay cambio de comportamiento, entendida como tomar la medicación, seguir la dieta y / o cambiar el estilo de vida 4 .

Según la OMS (2003), el promedio de personas con enfermedades crónicas, que se adhieren al tratamiento es del 50% para los países desarrollados. En los países en desarrollo este problema tiene una magnitud e impacto mayor, considerando la escasez de recursos y la dificultad de acceso a los servicios de salud. La baja adhesión tiene consecuencias directas, tanto para la persona con DM, como para el sistema de salud, resultando en sufrimiento para estas personas y altos costos financieros al sistema de salud 4 .

La perspectiva de que el tratamiento transcurre durante toda la vida y que no alcanzará la curación pueden llevar a innumerables sentimientos negativos a las personas con diabetes. Se constata que estas personas enfrentan dificultades en relación a la aceptación del diagnóstico y al itinerario terapéutico 5 .

Se estima que sólo el 28% de los pacientes europeos tienen buena adherencia al tratamiento con medicamentos para la diabetes, alcanzando niveles adecuados de glucosa en sangre. Sin embargo, la tasa de pacientes adherentes es menor cuando se considera la administración de medicamentos, cuidados de los pies, dietas, automedición y exámenes oftalmológicos regulares. En los Estados Unidos, este índice corresponde a menos del 2% de adultos con DM 4 .

Según la OMS (2003) hay evidencia de la influencia de algunos factores específicos sobre la adhesión, tales como estatus socioeconómico, analfabetismo, bajo nivel de escolarización, desempleo, falta de redes de apoyo social, centros de tratamiento distantes de la población, alto costo de transporte, alto costo de la medicación, cultura, bajo conocimiento de la enfermedad, disfunción familiar y el propio tratamiento. Otros factores, también citados fueron color, situaciones de guerra, edad, comorbilidades y regímenes terapéuticos complejos 4 .

Estudios señalan que la adhesión medicamentosa puede estar asociada con edad avanzada, sexo masculino, educación superior, mayor ingreso, mayores dosis de medicamentos, tiempo de diagnóstico, uso de medicamentos con bajo costo y depresión 6,7 . Además, son relevantes para el proceso de adhesión al tratamiento, factores como la percepción de la persona sobre la enfermedad, el estatus socioeconómico, la imposición de regímenes de tratamiento, dieta, la calidad de las atenciones proporcionadas en instituciones de salud, entre otros. También se destaca como factor importante para la adherencia, la participación y la implicación de la familia en la gestión del cuidado de la diabetes 8 .

Las consecuencias de la no adhesión al tratamiento, de las personas con diabetes son variadas. Entre ellas se puede citar la disminución de la expectativa de vida, riesgo de dos a cuatro veces mayor de desarrollar enfermedades cardiovasculares y accidentes vasculares encefálicos. Es también la causa más común de amputación de miembros no traumática y puede llevar a partos prematuros. Se añaden a esta lista de complicaciones crónicas la nefropatía y la retinopatía 1 . Se destaca que los compromisos cardiovasculares son las principales causas de morbimortalidad en personas con diabetes, seguidas por la nefropatía 9 .

Por este motivo, es importante investigar los factores que interfieren en la adhesión al tratamiento de la DM, generando nuevos saberes en el campo de la salud, los cuales pueden ser utilizados para la planificación de las acciones en salud. Lo mismo se aplica al estudio de la actitud de enfrentamiento y de la adquisición de conocimientos específicos. Conocer los puntos que necesitan de intervención es una de las principales herramientas para la efectividad de las prácticas de salud.

Además, identificar los factores que dificultan o mejoran la adhesión del paciente con DM al tratamiento permite al enfermero, en su actuación profesional en el cuidado y acompañamiento de éstos, un mejor manejo de las dificultades, buscando apoyar al paciente en el proceso terapéutico. El conocimiento sobre la enfermedad y la adhesión al tratamiento pueden colaborar para una mejor calidad de vida y/o supervivencia del paciente. Ello puede contribuir a cambios en la forma de actuar, por consiguiente, a alcanzar los reales objetivos del tratamiento de la DM: control glucémico, mejora de la calidad de vida y prevención de complicaciones derivadas de un control inadecuado.

En este contexto, conocer los factores que se relacionan con la adhesión al tratamiento posibilita la búsqueda de nuevas estrategias para lograr la mejor forma de controlar la DM. Estudios como éstos pueden colaborar a la producción del conocimiento en esta temática, pues como señalado por algunos autores, todavía hay lagunas de conocimiento a ser rellenadas 10)(11)(12 .

El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de adhesión al tratamiento medicamentoso de personas con DM registradas en un programa de hipertensión y diabetes y relacionar la adhesión con las variables: sexo, edad, tiempo de diagnóstico, presencia de complicaciones, tipo de diabetes, antecedentes familiares, escolaridad, renta individual, conocimiento y actitud de enfrentamiento a la enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODO

Se trata de un estudio cuantitativo, observacional, analítico y transversal, realizado en la ciudad de Uberaba, en Minas Gerais (MG).

Se invitó a participar en este estudio a pacientes con DM inscritos en el Programa HIPERDIA, del Ministerio de Salud (MS), del municipio. La muestra fue de conveniencia, totalizando 141 pacientes. Los participantes fueron abordados aleatoriamente durante el tiempo de espera para la atención en los grupos HIPERDIA, o sea, la muestra se constituyó por pacientes que se encontraban en la unidad de salud, en el mismo momento de la recolección de los datos.

Los criterios de inclusión de los participantes fueron: ser adulto de 18 años o más; tener un diagnóstico de DM; estar inscrito y participar en las reuniones del programa HIPERDIA, del MS, en las unidades básicas de salud del municipio de Uberaba-MG; residir en la zona urbana del municipio. Consideramos como criterios de exclusión todos aquellos que no finalizaron la entrevista por desistimiento.

Se utilizaron cuatro cuestionarios para la realización de esta investigación: cuestionario sociodemográfico y clínico, Diabetes Knowledge Questionnarie (DKN-A), Diabetes Attitude Questionnarie (ATT-19) y Medida de Adhesión a los Tratamientos (MAT). El cuestionario sociodemográfico y clínico fue construido por las autoras, basado en la ficha de inscripción del HIPERDIA, desarrollada por el MS, y contenía variables como sexo, edad, tiempo de registro en el HIPERDIA, tipo de diabetes, color, escolaridad, ingreso familiar e individual, antecedentes familiares, antecedentes personales y hábitos de vida.

El DKN-A evalúa los escores de conocimiento sobre la diabetes. El ATT-19 evalúa la actitud de enfrentamiento a la diabetes. Ambos fueron traducidos y validados en Brasil, presentando buena reproducibilidad. El uso de cuestionarios fue autorizado por correo electrónico por el autor, que lleva a cabo el estudio de validación para el idioma portugués. Para el análisis de confiabilidad, se evaluaron la consistencia interna y el test-retest, utilizando coeficiente de Kappa (valores entre -1 a +1). Se observó una variación de los coeficientes Kappa del DKN-A de 0,56 a 0,69 y del ATT-19 de 0,45 a 0,60, lo que indica confiabilidad para su utilización 13 .

La MAT es una escala que evalúa la adhesión del paciente al tratamiento medicamentoso. La escala fue validada para el idioma portugués en 2001 en Lisboa y mostró una consistencia interna acepTable con valores alfa de Cronbach alrededor de 0,75, tal como se presenta en la forma de escala tipo Likert. Estos resultados indican que el uso de esta escala es adecuado para la realización de este estudio 14 .

La recolección de datos se realizó en dos etapas, en el período de enero a julio de 2014. La primera constó de entrevista directa e individual de los participantes, con la aplicación de los cuestionarios. En la segunda etapa, se levantaron los datos sociodemográficos y clínicos en las fichas de registro y seguimiento del HIPERDIA.

Los datos recogidos se organizaron en la base de datos del programa Microsoft Excel® versión 2007 y se utilizó la técnica de doble digitación para disminuir o detectar posibles errores de transcripción. Después de esta etapa, los bancos fueron importados al programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 20.0, donde fueron analizados estadísticamente.

Los datos de caracterización de la muestra fueron analizados según estadística descriptiva simple, utilizando valores de frecuencia relativa y absoluta, medidas de tendencia central como la media, mediana y medidas de varianza.

El análisis del DKN-A viene dado por la suma de las cuestiones correctas. A cada pregunta correcta se le confirió el marcador uno (1). Las preguntas 13, 14 y 15 tienen dos asertivas correctas y ambas deben ser referidas para la asignación de la puntuación uno 13 . También se utilizó para el análisis el score dicotomizado en el cual las puntuaciones menores o igual a ocho (8) se consideran como nivel de conocimiento inadecuado 15)(16 .

El análisis del ATT-19 es dado por la suma de los escores individuales de cada cuestión. La escala es del tipo Likert donde uno (1) corresponde a muy en desacuerdo y cinco (5) a totalmente de acuerdo. Las cuestiones 11, 15 y 18 tienen una puntuación reverso 13 . Esta escala fue analizada considerando los escores brutos y dicotomizados, en la cual escores superiores a 70 se consideraron actitudes adecuadas al enfrentamiento de la DM 15)(16 .

Para el cálculo de la prevalencia de adhesión se utilizó MAT, en la cual el puntaje total es dado por la suma de los escores individuales, dividido por el número de cuestiones. De esta escala se consideró la variable dicotómica se adhiere o no se adhiere, considerándose adherente el paciente que alcanza una puntuación mayor o igual a cinco (5), basándose en un estudio anterior (10).

Para el análisis bivariado de la relación entre: sexo, edad, ocurrencia de complicaciones, presencia de antecedentes familiares, tipo de DM y la adhesión, se utilizó método de regresión lineal, considerando un intervalo de confianza (IC) del 95%. Para el análisis multivariado de las variables: escolaridad, renta individual, escores de conocimiento y de actitudes frente a la enfermedad, y la variable dependiente, adhesión al tratamiento, se utilizaron Tablas de contingencias y realizado cálculo de la razón de prevalencia y razón de posibilidades bruta y ajustada, por medio del método estadístico de regresión logística, considerando un IC del 95%. Los valores de p deben interpretarse en el supuesto de que la casuística constituya una muestra aleatoria simple, de una población con características similares.

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad Federal del Triángulo Minero (UFTM), con CAAE 26472814.1.0000.5154. Los participantes de la investigación firmaron el Término de Consentimiento Libre y Esclarecido y aceptaron participar voluntariamente de esta investigación. Este trabajo es parte de una disertación de maestría, titulada "Factores relacionados con la adhesión al tratamiento de pacientes adultos con Diabetes mellitus registrados en el programa HIPERDIA de atención primaria de salud".

RESULTADOS

De los 141 entrevistados, 91 (64,5%) eran del sexo femenino, 56 (39,7%) estaban en el rango de edad de 61 a 70 años, 44 (31,2%) fueron registrados en el programa de hipertensión y diabetes hace diez años o más, 123 (87,1%) refirieron tener diagnóstico de DM2, 81 (57,5%) eran de color blanco, 67 (47,5%) tenían escolaridad de uno a cuatro años completos, 39 (27, 7%) vivían solo con el compañero(a). En cuanto a la renta, 88 (62,4%) y 107 (75,9%) mencionaron una renta familiar e individual entre uno y dos salarios mínimos, respectivamente. Para 65 (46,1%) de los entrevistados sólo dos personas dependían de la renta familiar.

El análisis de la prevalencia de los antecedentes familiares señaló que los más prevalentes fueron la Hipertensión Arterial Sistémica (HAS), 112 (79,4%), seguida de la DM2, con 80 (56,7%). En cuanto a los antecedentes personales, éstos se dividieron en condiciones asociadas y complicaciones relacionadas con la DM. Por lo tanto, 130 (92,2%) de los entrevistados presentaron al menos una de las condiciones asociadas, siendo que de los 141 entrevistados, 100 (70,9%) tenían diagnóstico de HAS.

En lo que concierne a las complicaciones relacionadas con la DM, 73 (51,8%) relataron no haber tenido ningún tipo de complicación. Entre aquellos que tenían algún tipo de complicación, 31 (22%) relataron solamente una comorbilidad. Las complicaciones de mayor prevalencia fueron angina, referida por 31 (22%) de los participantes, seguida por coronariopatía, relatada por 28 (19,9%) entrevistados.

En la investigación de los hábitos de vida de los entrevistados, se observó que 83 (58,9%) no fumaban y 107 (75,9%) relataron no consumir alcohol. En relación a la práctica de actividad física, 76 (53,9%) no practican ningún tipo de actividad. Entre los que practican, 28 (43,1%) realizan esta actividad cuatro veces o más durante la semana. El tiempo de duración de la actividad varía de 15 minutos a más de una hora. Para la mayoría, 47 (72,3%), la actividad tenía duración de entre 30 a 60 minutos.

Respecto al análisis del puntaje total de conocimiento según la escala DKN-A, ésta reveló una variación de uno a trece puntos. Ningún participante obtuvo la puntuación máxima, que sería 15 puntos. En el análisis de la puntuación de actitud según el ATT-19, se obtuvo mucha variación, alcanzando puntuaciones de 39 a 90 puntos. Sólo una entrevista no pudo ser contabilizada, pues el entrevistado no pudo concluirla. El análisis de los escores dicotomizados de las escalas reveló que, de los entrevistados, 101 (71,6%) presentaron conocimiento inferior a lo esperado (puntuación ≤8) y 71 (50,4%) mostraron actitudes poco positivas (puntuación ≤70).

En cuanto a la prevalencia de adhesión al tratamiento medicamentoso según la MAT, la gran mayoría, 128 (90,8%), presentó escore suficiente para ser considerada adherente al tratamiento y sólo 13 (9,2%) fueron clasificados como no adherentes. Se destaca que la escala utilizada no incluye otras medidas relativas al tratamiento.

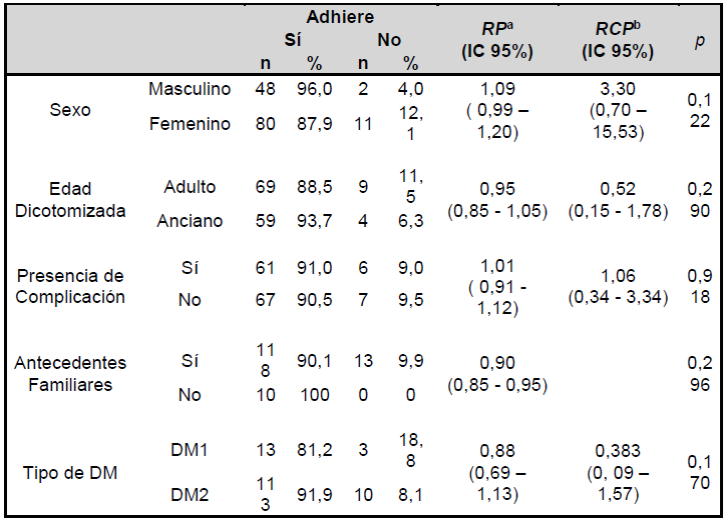

En el análisis bivariado de posibles factores que interfieren en la adhesión, hubo pequeña diferencia estadística para los sexos, siendo que el sexo masculino alcanzó mayor porcentaje de participantes adherentes. Sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas, cuando se consideraron los valores de p. Lo mismo ocurrió para el tipo de DM, en el cual los pacientes con DM2 presentaron mayor porcentaje de adherentes que los pacientes con DM1. Se consideraron estadísticamente significantes valores de p <0,05, con IC = 95%. La Tabla siguiente muestra los valores encontrados para el análisis bivariado (Tabla 1 ).

Tabla 1 Distribución del análisis bivariado de la adhesión al tratamiento de los pacientes con DM inscritos en HIPERDIA según sexo, edad, presencia de complicaciones, antecedentes familiares y tipo de diabetes y adhesión al tratamiento medicamentoso, Uberaba - MG, 2014.

a Razón de prevalencias b Razón de chances de prevaencia

El análisis multivariado de los posibles factores que interfieren en la adhesión reveló que no hubo relación estadísticamente significativa entre las variables, exceptuando las actitudes de enfrentamiento a la DM, que presentaron p = 0,049. Observando el valor de RCP ajustado, se puede inferir que las actitudes positivas funcionan como factor de protección, ya que favorecen la adhesión al tratamiento medicamentoso, para un IC = 95%. La Tabla siguiente muestra los valores encontrados en la regresión logística para análisis multivariado (Tabla 2 ).

DISCUSIÓN

Los datos de caracterización de la muestra son convergentes con los resultados de otros estudios que destacan predominio de la población del sexo femenino, de color blanco y con edad de 50 años o más. Lo mismo sucede con los resultados de escolaridad y situación familiar y conyugal, en los cuales hubo predominio del 1º grado incompleto y de la convivencia con compañero. Tales datos reflejan la población usuaria de los servicios de salud que son en su mayoría mujeres, con baja escolaridad y bajos ingresos 17)(18)(19)(20 .

En cuanto a la historia familiar, los resultados confirman lo expuesto en la literatura. En la mayoría de los casos, la historia familiar positiva para DM y HAS, está asociada a las condiciones actuales de salud de las personas con DM. También es común encontrar altos índices de sobrepeso y obesidad, así como la presencia de complicaciones 17)(21)(22 . Sin embargo, en grupos específicos, las complicaciones más prevalentes pueden variar, pudiendo ser coronariopatías, angina o incluso neuropatía diabética (19, 21). Lo mismo ocurre con los antecedentes personales. Factores de riesgo a complicaciones, como el exceso de peso y el mal control glucémico, son importantes en esta población, a pesar de la misma ir acompañada por un programa de salud, el cual busca promover el autocuidado 17)(19)(21)(22).

La baja prevalencia del uso de alcohol y tabaco se asemeja a otros estudios 19)(20)(21 . Sin embargo, cabe resaltar que el consumo de alcohol y de tabaco puede estar relacionado con el agravamiento de la diabetes y con la aparición de complicaciones; por lo tanto, es necesario investigar entre aquellos que lo utilizan, el grado de riesgo relativo del consumo y estimular el abandono de este hábito.

En cuanto a la práctica regular de actividad física, se percibe que características similares se han encontrado en otras poblaciones, en las cuales la mayoría no practica actividad física y entre aquellos que practican, ésta ocurre tres veces a la semana, con una duración de 30 a 60 minutos 17)(19)(21)(23 . Cabe resaltar las consecuencias del sedentarismo, ya que, el mismo puede resultar en complicaciones importantes, como el pie diabético 20 .

Los resultados del análisis de las puntuaciones de conocimiento se fijan en otras encuestas 15)(16 . Se percibe, en diferentes contextos, que personas con DM han presentado bajo nivel de conocimiento sobre la enfermedad. Sin embargo, un estudio indicó que los participantes presentaron alto nivel de conocimiento sobre la diabetes, indicando correctamente, en su mayoría, lo que es la diabetes y cuáles son los factores relacionados 24 .

Este resultado está en desacuerdo con el presente estudio. Se resalta que a pesar de que la muestra estudiada participa de grupos de seguimiento, estos presentaron bajos niveles de conocimiento. Este dato lleva a reflexionar sobre las prácticas educativas desarrolladas en estos grupos. Lo que se observa es que aunque existen estas prácticas educativas, estas parecen ser poco eficientes, ya que el conocimiento producido no se mantiene o se vuelve permanente.

En relación al score de actitud, éstos presentaron variaciones mayores, divergiendo de la literatura. En dos estudios la muestra estudiada presentó altos escores para actitudes 16)(25 . Estas diferencias se derivan de diferentes contextos y realidades. El diagnóstico de la DM2 puede implicar cambios radicales en el estilo de vida 26 . Tales cambios se enfrentan con dificultades; y para algunos, la mayor de ellas es la aceptación del diagnóstico. Esta puede ser una de las causas de la actitud negativa encontrada en esta investigación y en los estudios citados 26 .

En el análisis de la adhesión al tratamiento medicamentoso se obtuvieron resultados positivos, ya que la mayor parte de la muestra fue considerada adherente coincidiendo con otras investigaciones que evidenciaron alto índice de adhesión medicamentosa 11)(27 . Este dato puede ser relacionado con diversos factores, como la cultura de medicalización de la salud, la creencia en el efecto del medicamento sobre la enfermedad, la política de distribución de medicamentos gratuitos y la facilidad del uso del medicamento 11)(17 . La población en general todavía cree que el medicamento tiene más efecto sobre la enfermedad que el cambio de estilo de vida. Sumados a ello, el bajo nivel económico y de escolaridad pueden ser factores influyentes en el cotidiano alimentario de las personas 17 .

Los análisis bivariados y multivariados evidenciaron que hubo influencia solamente de las actitudes sobre la adhesión, inferiendo que aquellos que poseen actitudes positivas tienen más posibilidades de adherirse al tratamiento medicamentoso. Estos datos son convergentes con la literatura, la cual evidencia que no hubo ningún tipo de asociación significativa entre sexo, edad, número de personas en el domicilio, escolaridad, variables sociodemográficas, clínicas y adhesión 27)(28 . Otros estudios demuestran que no hay correlación entre renta familiar, tiempo de diagnóstico, estado civil y conocimiento 11)(29 . Se encontró correlación solamente con la frecuencia de uso de insulina y antidiabéticos orales y niveles de presión arterial, pero todas fueron de baja magnitud 27 .

Estos datos difieren de otros estudios que sugieren que el grado de escolaridad y el nivel económico son influyentes en la adhesión 12 . Otros factores también se enumeran, como el apoyo familiar, dificultades para seguir la dieta, practicar ejercicios, moverse y programar consultas con profesionales de la salud 30 . Para algunos autores el conocimiento y las actitudes positivas son importantes aliados en la adhesión al tratamiento 13)(15)(16)(24)(25 .

El hecho de que las actitudes hayan influido en la adhesión puede ser entendido como la dificultad de la persona con DM en adaptarse a la realidad de la enfermedad. El individuo con DM, muchas veces, puede presentar resistencia a aceptar el diagnóstico de la enfermedad, debido, principalmente, a la cronicidad de la misma. La persona con DM necesita pasar por un intenso período de adaptación a los cambios en la rutina y en el estilo de vida, lo que implica la adopción de nuevos hábitos, la utilización de medicamentos y la restricción de ciertos tipos de alimentos 26 .

El hecho de ser diagnosticado con DM impone al sujeto una nueva realidad, que exige cambios en el estilo de vida. Estos cambios incluyen la reeducación alimentaria, que a menudo es entendida por la persona con DM, como privación de algo que le da placer. Estos sentimientos negativos se traducen en baja disponibilidad en reaccionar frente a la nueva realidad, acarreando menor adhesión a las actividades de autocuidado y al tratamiento. Asociado a esto, existe una cultura de medicalización de la salud, reforzada por las políticas públicas que valoran poco las acciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud, además de reforzar el acceso a medicamentos.

Además, en Brasil, hay una fuerte cultura de medicalización de la salud en que el tratamiento, muchas veces, se asocia solamente al uso de la medicación. En el contexto de la DM este dato tiene una importancia crucial, ya que para mejorar los niveles glucémicos es imprescindible la adhesión a las medidas no medicamentosas.

CONCLUSIÓN

Los resultados de esta investigación indican que los pacientes con DM registrados y en seguimiento en el HIPERDIA presentaron buena adhesión al tratamiento medicamentoso, a pesar de presentar un bajo conocimiento sobre la DM y actitudes de enfrentamiento poco positivas. No se esTableció correlación entre la adhesión al tratamiento y las variables: sexo, edad, escolaridad, presencia de complicaciones, antecedentes familiares, ingreso individual y escore de conocimiento. Hubo correlación estadísticamente significativa entre la adhesión y las actitudes de enfrentamiento a la DM. Sin embargo, a pesar de adherirse al tratamiento medicamentoso, pocos se adhieren a una dieta equilibrada y a la práctica regular de actividad física.

Oportuno destacar que a pesar de acompañados por un programa que busca la habilitación del sujeto para las prácticas de autocuidado, la muestra presentó bajo nivel de conocimiento sobre la DM. Tal dato puede reflejar que las estrategias utilizadas para las prácticas de educación en salud han sido poco efectivas. Además, el bajo nivel de conocimiento puede influir en las reacciones de enfrentamiento a la DM, generando actitudes poco positivas. Desconocer las interfaces relacionadas con la enfermedad y sus posibilidades de control puede generar bajas expectativas en los individuos.

Los resultados de este estudio pueden colaborar a la reflexión sobre las prácticas de cuidado y educación en salud destinadas a las personas con DM y desarrolladas en la atención básica a la salud. Se percibe que hay un refuerzo positivo al uso de medicamentos así como un acceso facilitado a los mismos. Sin embargo, otras prácticas fundamentales para el éxito del tratamiento de la diabetes se han descuidado, como por ejemplo, la práctica regular de la actividad física.

El estudio presentó como limitación la utilización de una muestra no probabilística. Sin embargo, la utilización de esta muestra posibilitó constatar que, a pesar de que las personas con diabetes se adhieren al tratamiento medicamentoso, lo que refleja la cultura instituida, todavía carecen de mayor aclaración sobre la enfermedad y empoderamiento para la gestión de su salud.

Deben realizarse más estudios para profundizar el conocimiento en la temática, utilizando otros instrumentos, parámetros de evaluación y diferentes poblaciones. La DM es una enfermedad compleja que involucra diferentes aspectos de la vida del individuo. Las consecuencias de la diabetes descompensada son aún más devastadoras, ya que pueden limitar la capacidad funcional del individuo; estudiar los factores que pueden mejorar la adhesión es fundamental. Comprender la complejidad de estos factores puede contribuir a mejorar las estrategias de salud, destinadas a esta población. Además, estudios como éste pueden contribuir a la construcción de conocimiento en la temática, así como basar nuevas formas de ofrecer el cuidado en salud a las personas con DM y nuevas políticas públicas de atención a esta población.

texto en

texto en