INTRODUCCIÓN

La esperanza puede definirse como un proceso dinámico y orientado al futuro que atiende al pasado y se experimenta en el presente, lo que implica directamente el esTablecimiento y la consecución de objetivos importantes para la persona 1.

La falta de esperanza o desesperanza, a su vez, puede entenderse desde la perspectiva negativa del individuo sobre el futuro2. Induciéndole, de este modo, a una percepción negativa en relación con la realidad y causándole daños en todos los ámbitos de la vida3. Puede presentarse como un síntoma aislado, sin embargo, frecuentemente se asocia a otros factores, como el estilo emocional, el contexto ambiental y, principalmente, a eventos estresantes severos que causan traumas 4.

En este contexto, se observa que las personas en prisión están en contacto con numerosos factores de estrés que les predisponen al sufrimiento y a la pérdida de esperanza en relación con el futuro. De ahí la importancia del conocimiento de la enfermedad/sufrimiento mental y la multifactorialidad de esta población 5.

La gravedad de la enfermedad psicológica es mayor entre las mujeres privadas de libertad, porque hay una mayor prevalencia de abandono por parte de la pareja y de los familiares, lo que se refleja en sentimientos más intensos de soledad, abandono e interrupción de las relaciones familiares 6. Sentimientos que también están relacionados con la desesperanza 4.

Aunque existen políticas y servicios implementados en el ámbito penitenciario, las iniciativas son todavía insuficientes para tratar eficazmente las cuestiones relacionadas con la salud, con énfasis en la salud mental. Aliado a este aspecto, se verifica que las mujeres privadas de libertad están en una condición, aún más preocupante en vista de que, históricamente, las prisiones fueron diseñadas para las necesidades de la población masculina. Existe, por tanto, la necesidad de proporcionar en el ámbito penitenciario una atención sanitaria integral que incluya la promoción de la salud mental de estas mujeres, con el fin de reducir las barreras de acceso con un enfoque de desinstitucionalización y no sólo de desencarcelación femenina 7).

Además, el último informe de la Lista Mundial de Encarcelamiento Femenino (WPB) 8 informó que, en el mundo, hubo un aumento del 53,1% en la población carcelaria femenina desde la década de 2000, lo que llevó a más de 714.000 mujeres y niñas recluidas en instituciones penales en 2017. En Brasil, según datos de la Encuesta Nacional de Información Penitenciaria (Infopen) 9, en diciembre de 2019, 37.200 mujeres estaban privadas de libertad en Brasil, 160 de ellas en Alagoas.

Por lo tanto, entender el encarcelamiento femenino es comprender que las mujeres en prisión constituyen un grupo especialmente vulnerable, resultado de las múltiples victimizaciones sufridas durante su trayectoria vital y, a menudo, expuestas a procesos de revictimización como resultado de la violencia institucional experimentada en el entorno penitenciario con casi el doble de posibilidades de manifestar trastornos mentales relacionados con la desesperanza en comparación con otras mujeres 7.

En este contexto, se han encontrado pocos estudios actuales en la literatura que investiguen la desesperanza y su asociación con síntomas de depresión y ansiedad en mujeres privadas de libertad. Conocer estos aspectos permite una mayor aportación de información para apoyar la planificación de la salud mental de las mujeres privadas de libertad en el sistema penitenciario y también en otros centros comunitarios.

Teniendo en cuenta este contexto, este estudio pretende identificar la prevalencia, el nivel de desesperanza y su correlación con la depresión y la ansiedad en mujeres privadas de libertad.

MATERIAL Y MÉTODO

Se trata de un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. La recogida de datos del estudio se realizó con 77 mujeres privadas de libertad en un Centro Penitenciario Femenino de Alagoas/ Brasil. Los datos se recogieron entre mayo de 2019 y febrero de 2020.

El muestreo fue no probabilístico y por conveniencia. Se invitó a participar a las mujeres que estaban disponibles el día de las entrevistas. Se incluyó a las mujeres privadas de libertad de 18 años o más que llevaban al menos tres meses en prisión. Las mujeres que carecían de condiciones cognitivas o psíquicas y/o presentaban alteraciones significativas durante la recogida de datos no fueron incluidas en el estudio.

Los participantes fueron informados y firmaron el Formulario de Consentimiento Libre e Informado - FICF y fueron informados de que el retiro podía ocurrir en cualquier etapa del estudio de acuerdo con la Resolución 466/12 del Consejo Nacional de Salud. El estudio está asociado al estudio: Experiencias traumáticas en la infancia en mujeres privadas de libertad, aprobado por el Comité de Ética de la Investigación del Centro Universitario Tiradentes bajo el número de dictamen 3.539.450.

Para la recogida de datos se utilizó: a) Formulario sociodemográfico; b) Inventario de depresión de Beck; c) Inventario de ansiedad de Beck; y d) Inventario de desesperanza de Beck. El formulario sociodemográfico fue elaborado por los autores del estudio para la caracterización sociodemográfica y clínica de los entrevistados.

Los inventarios de Beck son instrumentos de cribado, adaptados y validados para Brasil. Tienen propiedades psicométricas para evaluar y medir la dimensión de los síntomas de depresión, ansiedad y desesperanza 10.

Las preguntas del Inventario de Depresión de Beck se cuantifican en una escala de 0 a 4 puntos de intensidad. Las puntuaciones alcanzadas en los ítems se suman y se clasifican dentro de la puntuación general, donde de 0 a 11 corresponde al nivel mínimo de depresión, de 12 a 19 al nivel leve, de 20 a 35 al nivel moderado y de 36 a 63 al nivel grave 11).

El Inventario de Ansiedad de Beck tiene preguntas clasificadas en escalas de 0 a 3 puntos cada una, en orden creciente de nivel de ansiedad. La suma de las puntuaciones constituye la puntuación total. Esta puntuación tiene un máximo de 63 puntos y puede clasificarse como: mínima (0 a 10); leve (11 a 19); moderada (20 a 30); y grave (31 a 63) 10.

La escala de desesperanza de Beck, por su parte, fue diseñada para evaluar las expectativas negativas de las personas sobre el futuro. Consta de 20 afirmaciones verdadero-falso, de las cuales 9 se consideran falsas y 11 verdaderas. Para cada afirmación, hay una puntuación de 0 o 1, además de la puntuación total de "desesperanza" que se alcanza sumando las puntuaciones de los ítems individuales, que puede ser de 0 a 20 2.

En el presente estudio, el punto de corte para la clasificación "con desesperanza" fue de 9 puntos, por lo que sólo se consideraron con desesperanza los individuos clasificados con desesperanza moderada/riesgo de suicidio y con desesperanza grave/riesgo de suicidio mayor. Los que obtuvieron una puntuación inferior a 9 puntos, ninguna desesperanza y una desesperanza leve se clasificaron como "ninguna desesperanza". Las variables secundarias fueron las de caracterización sociodemográfica y los niveles de depresión y ansiedad.

Sistematización de datos

Los datos obtenidos fueron introducidos dos veces en la base de datos del programa Excel® (versión 2007 para Windows 3.5.3) por diferentes mecanógrafos y fueron comprobados por una tercera persona. También se realizaron análisis de frecuencias simples de las variables con la corrección de los errores tipográficos. Las variables se codificaron para la base de datos en el paquete estadístico IBM Statistical Package for the Social Sciences (S.P.S.S.) para Windows versión 22.0.

Procedimiento de análisis de datos

El análisis de los datos se realizó con la ayuda del software SPSS versión 22.0. Se aplicaron estadísticas descriptivas como medidas de tendencia central, así como medidas de dispersión (desviación estándar) para describir e investigar el perfil sociodemográfico y la medida de desesperanza (BHS)

Se empleó la prueba de Shapiro-Wilk para determinar el uso de pruebas no paramétricas y paramétricas. No se identificaron normalidades en las variables cuantitativas ni en el BHS. Así, para certificar que los dos grupos tenían una distribución igual, se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis.

Se aplicaron las pruebas de comparaciones múltiples de Campbell y Skillings 12, con el fin de encontrar qué grupos son divergentes. El nivel de significación de todas las pruebas fue del 5%. En cuanto a la verificación de la fiabilidad (grado de correlación entre los ítems del cuestionario), se aplicó el coeficiente "alfa de Cronbach" a la puntuación total

La determinación del grado de correlación de las variables "BAI" y "BDI" con la puntuación total del "BHS" se realizó mediante la prueba de correlación no paramétrica de Sperman como alternativa a la prueba de correlación no paramétrica de Pearson, considerando que las variables no presentan una distribución normal.

El valor (r) puede variar de -1 a +1, donde los valores negativos indican correlación inversa, los positivos indican correlación directa y el cero la ausencia de correlación. Cuando todos los puntos del diagrama están en una línea recta inclinada hacia arriba o hacia abajo, se obtiene el valor máximo de r, ya sea -1 o + 1. Cuando no se identifica ninguna correlación, los puntos se distribuyen en nubes. La intensidad de la correlación puede evaluarse cualitativamente según los criterios expuestos en la Tabla 1.

RESULTADOS

En el perfil sociodemográfico de la muestra estudiada, hay una prevalencia de mujeres privadas de libertad con 30 años o más (51,3%), heterosexuales (66,2%), negras y morenas (63,6%), que nunca estuvieron casadas (42,9%), sin pareja (62, 3%), con hijos (79,2%), sin ingresos mensuales (68,8%), con una relación familiar armónica (76,6%), con 9 años de estudio o menos (59,7%), con un pobre o mal rendimiento escolar (72,6%), con profesión (63,2%) y con religión (89,6%).

Prevalencia de la desesperanza en mujeres privadas de libertad

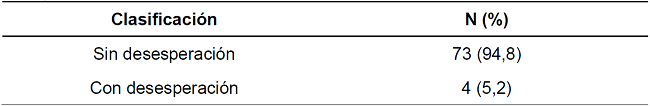

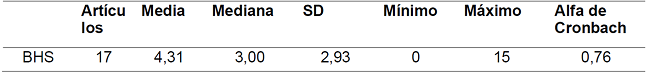

De acuerdo con la Tabla 1, la media de la puntuación del BHS obtenida entre las mujeres privadas de libertad fue de 4,31. La muestra mostró fiabilidad, ya que el alfa de Cronbach tuvo un valor de 0,76.

Tabla 1. Relación del BHS con las estadísticas del estudio de mujeres privadas de libertad en Maceió - AL, 2018 - 2022.

Fuente: Elaboración propia

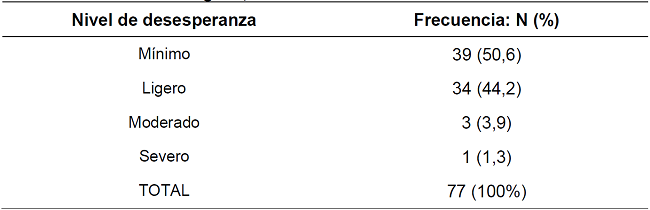

Como se puede observar en la Tabla 2, los datos recogidos sobre la desesperanza en las mujeres privadas de libertad, al ser analizados, demuestran la prevalencia de síntomas de desesperanza de forma mínima en el 50,6% de las mujeres y de forma leve en el 44,2%.

Tabla 2. Análisis de frecuencia de la desesperanza en mujeres privadas de libertad en Maceió - Alagoas, 2018- 2022.

Fuente: Elaboración propia

Leyenda:N: Número total. %: Porcentaje.

Observando que los individuos considerados con desesperanza, en el presente estudio, puntuaron por encima de 9 en la Escala de Desesperanza de Beck, como se puede confirmar en la Tabla 3, el 5,2% de los entrevistados fueron clasificados "con desesperanza".

Asociación entre la desesperanza y los factores sociodemográficos

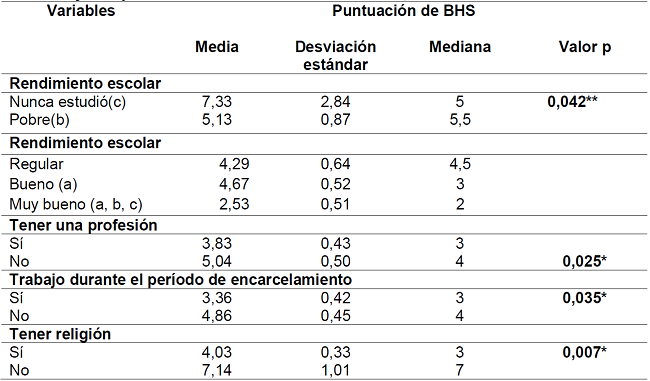

En cuanto a la asociación entre la desesperanza y las variables sociodemográficas, se identificaron puntuaciones medias más altas de desesperanza en las mujeres que nunca estudiaron (c) (7,33), (p: 0,042**), no tenían una profesión (5,04) (p: 0,025*), no trabajaban durante el período de encarcelamiento (4,86) (p: 0,025*) y no tenían religión (7,14) (p: 0,007*). La variable nunca estudiada (c) sólo mostró significación estadística cuando se correlacionó con las demás variables de rendimiento escolar: malo (b), regular, bueno (a) y excelente (a, b, c), como se puede observar en la Tabla 4.

Tabla 4. Caracterización de la muestra según la distribución de medias y desviaciones estándar de las puntuaciones de los dominios de la ESB respecto a las mujeres privadas de libertad en Maceió - AL, 2018 - 2022.

Fuente: Elaboración propia;

*valor p obtenido mediante la prueba de Mann-Whitney. Los resultados significativos están en negrita.

**Valor p obtenido mediante la prueba de Kruskall-Wallis.

Asociación entre los síntomas de depresión y ansiedad y la desesperanza

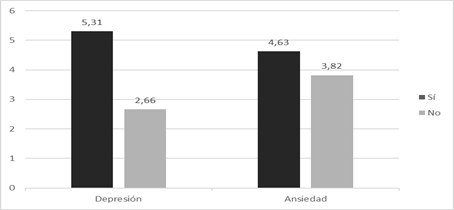

En el gráfico 1, se puede observar la relación entre las puntuaciones medias de desesperanza y de depresión y ansiedad. En cuanto a la depresión, la media más alta de desesperanza se dio en las mujeres que tenían síntomas depresivos (5,31), en comparación con las que no tenían síntomas de depresión. Las mujeres con síntomas de ansiedad también mostraron una media más alta de desesperanza (4,63), en comparación con las que no tenían síntomas de ansiedad

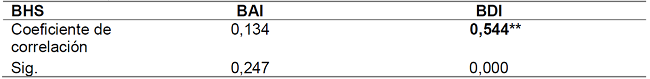

Correlación entre los síntomas de depresión y ansiedad y la desesperanza

Se identificó una correlación positiva y estadísticamente significativa entre el BHS y la puntuación del BDI. Mientras que entre la puntuación del BHS y el BAI no se identificó ninguna correlación estadísticamente significativa, como puede verse en la Tabla 5.

DISCUSIÓN

En el presente estudio, la prevalencia de la desesperanza entre las mujeres privadas de libertad fue del 5,2%, equivalente a los niveles de desesperanza moderada y grave. No se han encontrado estudios en la literatura actual para esTablecer una comparación con la población privada de libertad.

Los estudios realizados con otros públicos mostraron que la prevalencia de la desesperanza (moderada y grave) estaba entre el 2% y el 90,4%. La prevalencia mínima encontrada fue del 2% en pacientes renales crónicos en hemodiálisis y trasplantados renales, seguida del 3,3% en profesionales de enfermería que trabajan en servicios especializados de oncología, el 9% en pacientes de psiquiatría forense y el 90,4% en familiares de personas con problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas 3)(13)(14)(15.

En el presente estudio, la puntuación media de la escala de desesperanza de Beck fue de 4,30 (SD+/- 2,90). Este valor fue inferior al encontrado en el estudio de Kisa, Zeyneloğlub y Verimb 16 con 40 mujeres víctimas de violencia conyugal que vivían en un centro de acogida en Turquía, que obtuvieron una puntuación media de desesperanza de 8,60 (SD+/- 4,96). Rueda-Jaimes et al. 17, también encontraron una media más alta de desesperanza, 7,8 (SD+/- 5,3), al estudiar 244 pacientes con ideación suicida (63,52% mujeres) atendidos en urgencias o en la consulta externa del Instituto del Sistema Nervioso Oriental (ISNOR).

Los resultados del presente estudio también mostraron que las mujeres con peor rendimiento escolar, que no tenían religión, que no tenían profesión y que no trabajaban durante el periodo de encarcelamiento mostraron puntuaciones medias más altas de desesperanza en comparación con las que no estaban en estas condiciones, con significación estadística. Cabe destacar que la desesperanza está vinculada a las condiciones de vida del sujeto, como el empleo, los ingresos y las vulnerabilidades sociales 18. En este sentido, cuanto más adversas sean estas condiciones, probablemente, mayores serán los niveles de desesperanza.

Reforzando estos hallazgos, el estudio de Kisa, Zeyneloğlub y Verimb 16 realizado en un centro de acogida, en Turquía, con mujeres víctimas de la violencia conyugal, también mostró que la baja educación y el desempleo estaban asociados a la desesperanza y a sentimientos como la falta de expectativas sobre el futuro. Se destaca que, además de estos aspectos desfavorables, la falta de oportunidad de trabajo, ocio y tiempo ocioso son también factores que favorecen la enfermedad psicológica y, en consecuencia, la aparición de mayores niveles de desesperanza 19. En este sentido, se destaca la importancia del desarrollo de actividades laborales, de ocio, de enseñanza, entre otras, en el período de encarcelamiento, una vez que traen beneficios para la salud mental y física y el desarrollo social 9

La asociación entre los niveles más altos de desesperanza y el no tener religión, es también un factor importante en este contexto. Practicar la religiosidad/espiritualidad se muestra como un factor protector para la salud mental, porque favorece la resiliencia y la proyección del sujeto para el futuro de forma más positiva y optimista20. Teniendo en cuenta estos aspectos, los profesionales de la salud que trabajan en la asistencia a las mujeres privadas de libertad deben discutir la religiosidad/espiritualidad para estimular un afrontamiento positivo, respetando las creencias, sin juicios ni imposiciones.

También en el presente estudio, se evidenció que las mujeres con síntomas de depresión presentaban puntuaciones medias más altas de desesperanza en comparación con las que no tenían esta condición. Cabe destacar que en el estudio de correlación entre el BSH y el BDI hubo una correlación positiva.

Corroborando estos datos, en el estudio de Kavak Budak et al. 21, se identificó una proporcionalidad entre los grados de depresión y desesperanza. Esta asociación también fue confirmada por los autores Coskun et al. 22 quienes, al estudiar a estudiantes de medicina de pregrado, obtuvieron una correlación entre los niveles de depresión y desesperanza

Siguiendo con estos aspectos, un estudio observacional de 406 pacientes con trastornos depresivos evidenció la asociación entre este trastorno y la desesperanza, mostrando incluso que, durante un episodio depresivo, el nivel de desesperanza tiende a aumentar y, en la remisión de la depresión, a disminuir 23. Además, Niu et al.24 identificaron que la desesperanza es un importante factor de riesgo de suicidio. Así, la asociación entre desesperanza y depresión predispone al individuo a un mayor riesgo de ideación suicida.

Esto se debe a que la desesperanza motiva una actitud pesimista sobre el futuro, llevando a la persona a no saber cómo reaccionar ante los estresores, ya que actúa como canal de mediación entre el sufrimiento psicológico y la conducta suicida, sirviendo como potenciador de dichas ideaciones 25.

En cuanto a la relación entre la ansiedad y la desesperanza, los datos estadísticos mostraron que no había correlación entre el BHS y el BAI. Sin embargo, las mujeres con ansiedad mostraron una media más alta de desesperanza, en comparación con las que no tenían síntomas de ansiedad.

Los autores Hacimusalar et al. 26 señalan en su análisis que los niveles de ansiedad son un importante predictor de la desesperanza, considerando que evidenciaron una relación directamente proporcional entre los niveles de ansiedad y la desesperanza. El estudio de Serin y Dogan 27, realizado con estudiantes de enfermería, también mostró esta relación proporcional entre el aumento de los niveles de ansiedad y la desesperanza, corroborando los resultados del presente estudio

La relación entre la ansiedad y la desesperanza puede explicarse porque la ansiedad es un trastorno psiquiátrico caracterizado por experiencias subjetivas que conducen a una preocupación excesiva, pensamientos negativos y miedo persistente 28. Así, los individuos con ansiedad tienden a tener bajas expectativas sobre su futuro, es decir, a tener sentimientos de desesperanza

Montaño et al. 29 abordó en su investigación que los participantes que mostraban un alto nivel de ansiedad también tenían elevados sus síntomas de desesperanza, además de correlacionar este resultado con el hecho de que las personas con ansiedad tienen una visión negativa sobre el futuro, lo que los lleva a creer que no hay solución a sus problemas, por lo que tienden a estar desesperanzados.

Teniendo en cuenta los resultados de este estudio, es urgente que haya una investigación sobre la desesperanza entre las personas privadas de libertad, con énfasis en las mujeres, que eran el público objetivo de esta investigación. Es evidente que la esperanza es un factor importante de protección y prevención de las enfermedades mentales 30. Por lo tanto, la investigación sobre la desesperanza, la identificación de los factores relacionados, la promoción de actividades laborales, la inserción escolar, el estímulo a la religiosidad/espiritualidad en el período de encarcelamiento son estímulos que pueden proporcionar esperanza a estas personas sobre el futuro.

CONCLUSIÓN

Se identificó una baja prevalencia de desesperanza moderada y severa en mujeres privadas de libertad, sin embargo, no se encontraron estudios con el mismo público para esTablecer la comparación. Las puntuaciones medias más altas de desesperanza se asociaron estadísticamente con: el peor rendimiento escolar; no tener una profesión; no tener religión; y no desarrollar una actividad laboral durante el periodo de encarcelamiento.

El estudio también mostró mayores niveles de desesperanza en personas con síntomas de depresión o ansiedad, sin embargo, sólo se encontró una correlación positiva entre la desesperanza y la depresión. Las condiciones del entorno penitenciario y las especificidades de las mujeres privadas de libertad pueden acentuar aún más esta relación entre la desesperanza y los trastornos mentales.

Los datos de la investigación contribuyen a destacar la relevancia de la percepción, identificación y correlación entre las vulnerabilidades sociales, la privación de libertad, el deterioro de la salud mental y la desesperanza. En este sentido, para promover la salud mental, es fundamental que los profesionales de la salud puedan tener una mirada más centrada en la subjetividad de estas mujeres con la identificación de los factores relacionados con la desesperanza y la enfermedad mental.

Las condiciones del ambiente carcelario, así como la promoción de oportunidades de aprendizaje y actividades laborales durante el período de encarcelamiento, alineadas con la calificación de la atención a la salud mental, son factores que ciertamente pueden proporcionar una proyección de estas mujeres privadas de libertad de una manera más optimista para el futuro.

El estudio tiene limitaciones como, el pequeño tamaño de la muestra, además de la falta de artículos sobre la desesperanza en la población femenina privada de libertad, y, por lo tanto, fue necesario comparar los datos con otras poblaciones, que no tienen las mismas especificidades. Es esencial que se desarrollen más estudios sobre la desesperanza en las mujeres privadas de libertad.

texto en

texto en