Introducción

A mediados de los años cuarenta del pasado siglo, tras el conflicto armado, España arrastraba una precaria situación sanitaria en la que el número de instituciones públicas para atención de enfermos era escaso y generalmente de carácter benéfico. Las más perjudicadas eran las clases bajas que no podían acceder a estas ni tampoco a una asistencia de pago, que era muy cara. En 1945, el Instituto Nacional de Previsión (INP) aprobó un Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias (PNIS) con el propósito de construir, de forma rápida, una red de ambulatorios y hospitales públicos por todo el país, que se extendió a lo largo de cuatro décadas. Se crearon más de 200 ambulatorios y 34.000 camas hospitalarias, repartidas por los principales núcleos urbanos.1 Además, gracias a la iniciativa privada de seguros libres, órdenes religiosas y profesionales médicos emprendedores, comenzaron a aflorar en todas las ciudades pequeños sanatorios y clínicas privadas.

En los albores de los años sesenta, el gobierno franquista -integrado entonces por los llamados ministros “tecnócratas”-, que buscaba entrar en la Comunidad Europea, aprobó un Plan de Estabilización2 que impulsó un importante crecimiento de la economía española y produjo cambios de gran calado en todos los ámbitos: social, cultural, sanitario e, incluso, religioso. La novedad más significativa fue la total renovación de las clases medias y la entrada de las clases populares en la sociedad de consumo.3 Las ciudades fueron perfilando sus actuales características y pasaron a ser el centro de la actividad económica, favorecida por la expansión de la industrialización y la creación no solo de centros sanitarios, sino también educativos, que propiciaron una mejora sustancial de los niveles de instrucción. Esto trajo consigo, por un lado, el progreso personal en la práctica higiénica y en la prevención de las enfermedades, y por otro, la aparición de nuevos valores con respecto a la familia, sexualidad e hijos, influenciada por la pujante incorporación de las mujeres al trabajo y la difusión de medidas contraceptivas. Todos estos factores contribuyeron a la transformación del país y a un pujante desarrollo sanitario que propició la construcción de grandes hospitales.

También la capital leonesa asistió a un gran despliegue arquitectónico y habitacional que supuso un nuevo impulso para el desarrollo de las profesiones sanitarias y su especialización, pues, aunque había un buen número de médicos -en su mayoría adscritos a las clínicas y sanatorios privados, que colaboraban en las consultas de los ambulatorios del Seguro Obligatorio de Enfermedad,4:250 y que se incorporarían más tarde a los nuevos hospitales-, no ocurría lo mismo con la enfermería cuyo número de profesionales era insuficiente para la demanda de unos centros que también le exigirían una mayor cualificación. Se crearon, entonces, dos escuelas de enfermería, la primera se puso en marcha en el curso 1965-66, a instancias de la Diputación Provincial, vinculada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, y la segunda se autorizó en mayo de 1967 para la Obra Hospitalaria Nuestra Señora de Regla, que se adscribió inicialmente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, aunque, tres años más tarde, pasó a depender, igual que la anterior, de la Facultad de Medicina de Oviedo.

Nuestro objetivo en este trabajo, ha sido evaluar el desarrollo sanitario de la capital de la provincia de León en la década de los sesenta del siglo XX, mediante el estudio de la evolución de sus infraestructuras sanitarias.

Metodología

En primer lugar y con el fin de contextualizar el estudio, hemos consultado bibliografía histórica contemporánea de León en las Bibliotecas de la Universidad de León y Públicas de Castilla y León, especialmente de autores como Antonio Reguera Rodríguez o Javier Paredes Alonso y Carlos Barrera, así como documentación relativa a los centros hospitalarios construidos en este periodo que obra en el Archivo Municipal de León y en el Instituto Leonés de Cultura, en los que hemos localizado tratados monográficos sobre cada uno de los nuevos hospitales, con excepción de la Clínica San Francisco, en cuyo caso hemos acudido a su página web. Posteriormente, hemos procedido a hacer un análisis comparativo de los centros hospitalarios que había en la ciudad de León al inicio y al final de la década, para centrar la investigación en los que pertenecían a entidades de titularidad privada, fijándonos especialmente en la dotación de camas; para, finalmente, relacionar la demografía del área sanitaria con el número de camas hospitalarias disponibles en cada momento y determinar las conclusiones.

Resultados

Al inicio de la segunda mitad del siglo XX, según dice el Dr. José Fernández Arienza en su Crónica de la Medicina en León, 1990-1993,4:137 la situación sanitaria de la provincia leonesa mostraba el mismo aspecto que el resto del país, era precaria, insuficiente y fuera del alcance de muchos ciudadanos.

La Dra. Marta Ballesteros Pomar en la tesis doctoral, titulada: Asistencia hospitalaria en la ciudad de León: de los hospitales medievales de la iglesia y beneficencia a las clínicas y sanatorios del siglo XX,5 ha estudiado el tema minuciosamente y da cuenta de la existencia en la capital, al inicio de la década de los sesenta del pasado siglo, de pequeñas unidades de hospitalización dirigidas por profesionales médicos, generalmente dedicadas a la atención al parto o a la cirugía general, pero inasequibles para la mayoría de la población en razón a la patología a tratar, la falta de recursos o la exigencia de desplazamiento, en muchos casos, de los potenciales pacientes. Sus titulares fueron el paradigma de la medicina especializada hasta la aparición de los grandes centros de hospitalización. El cirujano Dr. Coderque Navarro fue el creador del primer sanatorio de la ciudad, seguido por otros colegas que comenzaron a abrir un buen número de pequeñas clínicas, cuya actividad se prolongó, en algunos casos, hasta pasados los años noventa.

Las instituciones sanitarias de titularidad privada

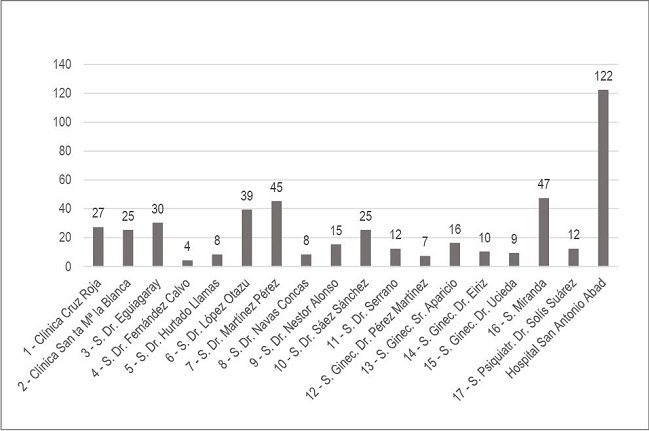

En 1960 funcionaban en León diecisiete instituciones sanatoriales de carácter privado,5:300-390 cuyo número de camas y año de clausura detallamos a continuación:

Sanatorio Dr. Néstor Alonso. Tenía 15 camas. Permaneció abierto hasta 1969.

Sanatorio Miranda. Llegó a tener 47 camas. Permaneció abierto hasta 1988.

Clínica Ginecológica Dr. Aparicio. Contaba con 16 camas. Permaneció abierta hasta 1971.

Sanatorio Dr. Eguiagaray. Tenía 30 camas. Permaneció abierto hasta 1972.

Clínica Ginecológica Dr. Eiriz. Tenía 10 camas. Permaneció abierta hasta 1976.

Clínica Maternal Dr. Martínez Pérez. Llegó a tener 45 camas. Fue clausurada en 1969.

Sanatorio Dr. Pérez Martínez. Tenía disponibles entre 6 y 7 camas. Se cerró en 1964.

Sanatorio Dr. López Otazu. Contaba con 39 camas. Ha permanecido abierto hasta 2006.

Sanatorio Dr. Sáez Sánchez. Tenía 25 camas. Fue clausurado en 1973.

Sanatorio Dr. Navas Concas. Disponía de 8 camas. Se cerró en 1965.

Clínica Ginecológica Dr. Ucieda. Tenía 9 camas. Permaneció abierta hasta 1982.

Sanatorio Dr. Fernández Calvo, con solo 4 camas; se cerró en 1978.

Clínica Dr. Serrano. Disponía de 12 camas. Se clausuró en 1969.

Sanatorio Dr. Solís Suárez. Tenía 12 camas. Finalizó su actividad en 1977.

Sanatorio Dr. Hurtado Llamas. Contaba con 8 camas. Se clausuró en los años setenta.

Clínica Santa María de la Virgen Blanca, instalada inicialmente en la calle República Argentina, tenía 25 camas. Se cerró en 1994, cuando sus instalaciones se habían trasladado a la calle Juan de Badajoz.

Clínica de la Fundación Cruz Roja. Comenzó con 27 camas y llegó a tener 58, tras una ampliación realizada en 1967. Fue clausurada el 15 de agosto de 1998, fecha en que la cedió gratuitamente a la Junta de Castilla y León.I

La ciudad contaba también con un viejo hospital, San Antonio Abad, que tras permanecer ubicado desde su construcción -en el siglo XI- en el centro urbano, fue trasladado a la periferia en 1919. Propiedad del Cabildo Catedralicio, lo gestionaba, en aquellas fechas, por medio de un patronato constituido con el obispado leonés. Sus 122 camas se dedicaban fundamentalmente a la asistencia benéfica. En 1965 pasó a manos de la Diputación Provincial.6 En el gráfico 1 podemos ver de forma detallada cada una de las instalaciones privadas de 1960 con su número de camas.

Las instituciones sanitarias de titularidad pública

Al comienzo de los años sesenta en la ciudad de León, la medicina pública era incipiente, especialmente la hospitalaria. Existía, desde 1942, una clínica de la Organización Sindical 18 de Julio para atender a los trabajadores del sindicato vertical, que disponía de unas 20 camas y se integraría en la Seguridad Social en 1971. Había, además, dos camas en la Casa de Socorro Municipal.

En 1955 se había inaugurado el Ambulatorio Hermanos Larrucea destinado a los pacientes del Seguro Obligatorio de Enfermedad, en el que se alojaban consultas de atención primaria y especializada, cuya construcción formaba parte del PNIS, aprobado diez años antes.4:256

Para la atención de las futuras madres y los recién nacidos, la Dirección General de Sanidad construyó, en 1956, una Maternidad Provincial que disponía de 35 camas.7

En 1961, el Patronato Nacional Antituberculoso (PNA) abrió, a las afueras de la ciudad, el Hospital Monte San Isidro, con una dotación inicial de 180 camas que hubo de aumentar a 250 dos años más tarde, en razón de la creciente demanda.8 Durante más de doce años sus instalaciones se dedicaron exclusivamente a pacientes afectados de tuberculosis -enfermedad endémica en la provincia- y a patologías pulmonares, por lo que, hasta bien entrados los setenta, no estuvieron disponibles para otras patologías. En 1972, casi extinguida aquella enfermedad, la entidad heredera del PNA, la Administración Institucional Sanitaria Nacional (AISNA) firmó un concierto para atender a los pacientes de la Seguridad Social.

En el ámbito provincial el organismo competente en materia sanitaria era la Diputación que, ante la palmaria escasez de camas, se planteó la construcción de un hospital y llegó a concertar con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León una línea de crédito con destino a la adquisición de los terrenos y los gastos de edificación. El proyecto quedó paralizado durante varios años y, entretanto, la corporación continuó utilizando el Hospital San Antonio Abad mediante un acuerdo con el Cabildo Catedralicio que le resultaba muy oneroso, puesto que debía abonar no solo las estancias de los pacientes, sino también las obras de reparación de un edificio que tenía casi cincuenta años. Mediados los sesenta, se planteó de nuevo la construcción de un hospital provincial o la adquisición del viejo San Antonio y reformarlo para adaptarlo a las necesidades del momento. Esta última opción fue la elegida; en 1965 culminaron las gestiones con el Cabildo y el edificio pasó a manos de la institución que procedió a su ampliación y mejora. El traspaso le permitiría gestionar directamente el grueso del problema hospitalario -aunque mantenía prestaciones concertadas con algunos centros asistenciales de la provincia, como el Hospital San Juan Bautista de Astorga, el Hospital de la Reina de Ponferrada y el Hospital de la Providencia de Sahagún-, pero seguía sin resolver otro gran problema, la asistencia e internamiento de los pacientes psiquiátricos. La solución corrió cargo de la entidad financiera Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, que, a través de una fundación benéfico-social, promovió la construcción del Sanatorio Psiquiátrico Santa Isabel,4:257-258 cuyas características veremos en el siguiente apartado.

En 1967, la Seguridad Social inauguró en Ponferrada la Residencia Sanitaria Camino de Santiago y un año más tarde abrió en la capital leonesa la Residencia Sanitaria Virgen Blanca con 280 camas.II

La construcción de los grandes hospitales de titularidad privada

En el corto espacio de tiempo transcurrido entre 1965 y 1969, la capital de la provincia leonesa asistió, a la apertura y puesta en funcionamiento de cuatro grandes hospitales de titularidad privada, que detallamos a continuación.

El Hospital Psiquiátrico Santa Isabel. Fue el más adelantado de los grandes hospitales leoneses en inaugurarse. Aunque los primeros sanatorios psiquiátricos españoles datan del siglo XV, León no contó con uno propio hasta 1965. Estos establecimientos fueron denominados manicomios hasta la entrada en vigor de la Ley 14/86, General de Sanidad, que puso fin a este término. Desde finales del siglo XVIII se venía produciendo un gran rechazo social hacía estos centros por la aplicación de unas prácticas que llevaban a condiciones de vida intolerables para los internos. Comenzó entonces a desarrollarse una nueva sensibilidad hacia el “loco” y su reclusión, que culminó con la humanización de su trato. A mediados del siglo XX se iniciaron experiencias en Francia, Estados Unidos o Italia, que defendían el modelo representado por el hospital psiquiátrico y trataban de devolver al enfermo mental sus derechos como persona y como ciudadano dentro de la sociedad, no en la marginalidad.

Por razones obvias, en nuestro país la reforma de la Psiquiatría comenzó tardíamente respecto al resto de Europa, especialmente la occidental, donde experimentó un fuerte impulso en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial. El primer intento serio de reforma psiquiátrica en España se llevó a cabo en Asturias, entre 1969 y 1972.III: 20-30

La solicitud de licencia de obras para la construcción del centro psiquiátrico se presentó en el Ayuntamiento leonés en 1961, las obras finalizaron cuatro años más tarde, dando comienzo a su actividad en abril de 1965.IV Los primeros enfermos fueron trasladados en autocares desde establecimientos psiquiátricos de Palencia, Arévalo, Ciempozuelos y Conxo, a los que, hasta entonces, se había derivado a los de León.

El sostenimiento del centro correría a cargo de la fundación, con los fondos benéfico-sociales propios y con la contribución de la Diputación Provincial que debía abonar las cuotas correspondientes a las estancias de los pacientes carentes de recursos.V Contaba con 500 plazas, de las cuales, algo más de doscientas eran para varones adultos, otras tantas para mujeres, 30 para niños y 30 para niñas. Fuera del edificio principal se construyeron unas naves destinadas a talleres ocupacionales y otra parte de la finca se dedicó a huertos para los internos. En los primeros tiempos de funcionamiento dispuso de asistencia neuroquirúrgica y de un cuadro médico de especialistas de oftalmología, odontología, otorrinolaringología, ginecología, medicina interna y traumatología, para la atención a los pacientes hospitalizados.

Durante catorce años llevó la dirección técnica del sanatorio el psiquiatra asturiano José Solís Suárez, quién aplicó en él sus ideas renovadoras que potenciaban los aspectos rehabilitadores de la enfermedad mental.9

Para el sostenimiento del centro y la atención a los pacientes, se incorporaron a Religiosas Hospitalarias del Sagrado Corazón, con dilatada experiencia en la asistencia psiquiátrica, que permanecieron en él hasta 1979, año en el que fueron sustituidas por enfermeras profesionales. En 1993 se transfirió a la Junta de Castilla y León, y en 2003 entró a formar parte del Complejo Asistencial Universitario de León, de Sacyl.10

La Clínica Nuestra Señora de Regla. La Obra Hospitalaria “Nuestra Señora de Regla” nació por integración del Sanatorio del Clero, la Residencia de Sacerdotes Venerables, el Hospital San Antonio Abad, la Sección de Enfermos de Caritas Diocesana y los dispensarios parroquiales para pobres. El antiguo Hospital San Antonio Abad se integró en la Obra Hospitalaria tras poner a la venta su edificio de San Marcelo y destinar lo obtenido a la dotación de camas para enfermos, que eran ocupadas preferentemente por los miembros del clero y los pobres de Caritas Diocesana.

El 10 de abril de 1966, el obispo de la diócesis de León, D. Luis Almarcha Hernández, promulgó el Decreto Fundacional de la Obra Hospitalaria y el 6 de diciembre del mismo año se autorizó el inicio de la actividad hospitalaria.

La clínica se llamó también Nuestra Señora de Regla y fue la única de entre las construidas que se ubicó dentro del casco histórico de la ciudad, junto a la catedral. La distingue una impresionante fachada del siglo XVII, que, procedente del palacio de los Marqueses de Prado, de Renedo de Valdetuejar, fue traída piedra a piedra. En sus comienzos el centro se dividió en tres secciones independientes: el hospital propiamente dicho y la Escuela de Enfermeras; la Residencia de Venerables (sacerdotes jubilados) y la Residencia de Señoras (que en los primeros años contribuyó al mantenimiento económico de la Obra y después desapareció).

El establecimiento fue dotado de instalaciones acordes con la época: un moderno quirófano, equipo de rayos X, laboratorio y sala de anestesia-reanimación. Contaba con la ayuda asistencial de una plantilla de enfermería dirigida por las Misioneras Médicas de María, de procedencia irlandesa. Aunque no consta el número inicial de plazas, Fernández Arienza dice que, en 1987, se amplió a 152 camas. En 1980 desapareció la Escuela de Enfermeras, las habitaciones de las alumnas se adaptaron para vivienda de la comunidad religiosa y residencia de señoras, y se creó la Unidad de Cuidados Intensivos. En los años siguientes se realizaron obras para mejorar las instalaciones y la confortabilidad de los pacientes y del personal; se instalaron equipos de radiología digital, resonancia magnética, densitometría y un quirófano para intervenciones con riesgo de infección; se adecuaron el resto de los quirófanos y se amplió la zona de consultas externas.11

Desde 2017 está integrada en la red HM Hospitales, que mantiene concierto con Sacyl.

El Hospital San Juan de Dios. San Juan de Dios de León es un hospital general médico-quirúrgico de carácter privado, sin ánimo de lucro, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios -aprobado por la Santa Sede en 1955-, que entró en funcionamiento en 1968. Se construyó gracias a la herencia de las hermanas Antonia y Angela Hevia Chaussadat, que instituyeron a la Orden como destinataria de todos sus bienes, derechos y acciones. La finalidad del legado se recogía en el testamento de Angela: “para que, sobre las fincas -que ellas mismas habían donado a la Orden religiosa años antes-, se construyan los edificios y dependencias necesarias para el fin propuesto al hacer la donación”, que no era otro que el de crear un centro hospitalario y fomentar vocaciones religiosas.12

Está ubicado en el municipio de San Andrés del Rabanedo, limítrofe con la capital leonesa. Fue construido siguiendo el proyecto de los arquitectos Ramón Cañas del Rio y Cañas Represa, en el que primaron dos premisas fundamentales: conseguir una estructura funcional, lo más flexible posible, que permitiera acoger los constantes avances en el campo sanitario y dotar de independencia a las comunidades que iban a ocuparlo: el alumnado del Colegio Apostólico, su profesorado, la comunidad religiosa Hermanas de la Caridad de Santa Ana -con la que contó los primeros años-, el equipo médico-quirúrgico, los enfermos hospitalizados y los pacientes en tratamiento o recuperación. La dotación inicial fue de 130 camas, que amplió hasta 220 en 1971. Desde octubre de 1975 mantuvo concierto con el INSALUD, aunque este no siempre “gozó de buena salud”. Sus pacientes proceden también de conciertos con Compañías Aseguradoras, Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y otras entidades.13

La Clínica San Francisco. La Clínica San Francisco comenzó su andadura sanitaria el 15 de septiembre de 1969, en el barrio de San Claudio, de la capital leonesa.

Su titularidad correspondía a la Sociedad Clínica San Francisco, formada casi en su totalidad por profesionales médicos procedentes de la Unión Médica Previsora. Contaba con 161 camas. En 1982 realizó una importante ampliación y reforma de sus instalaciones. Años más tarde, en 1998, se creó la Fundación Clínica San Francisco, para desarrollar actividades de carácter social orientadas al campo de la salud, concediendo especial importancia a la formación de los profesionales.VI

En 2017 se integró en la red HM Hospitales y funciona desde entonces con la Clínica HM Regla como un único centro con dos sedes.

Las bases demográficas del área sanitaria de León

A finales de los años cincuenta, y especialmente durante la década de los sesenta, se realizaron en la capital mejoras institucionales fundamentales para la sanidad y la higiene públicas, se crearon centros educativos y se fueron instalando nuevas industrias, provocando la migración de los habitantes de los núcleos rurales que buscaban una vida mejor.14 Así, aunque desde principios del siglo XX la ciudad de León venía experimentando un importante crecimiento poblacional, pues, entre 1960 y 1970, el número de habitantes creció en más 30.000, -pasó de 73.483 a 105.235-, sin embargo, la población provincial, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, sufrió una caída de casi veintidós mil habitantes -de 584.117 a 562.766- a causa del importante éxodo rural que había comenzado a vaciar los pueblos, y que no solo se dirigía a la capital, también lo hacía, en buena medida, hacía los grandes focos industriales del país -Barcelona o Bilbao especialmente-, y del extranjero -Alemania, Francia o Suiza-, e incluso a los países de ultramar.15

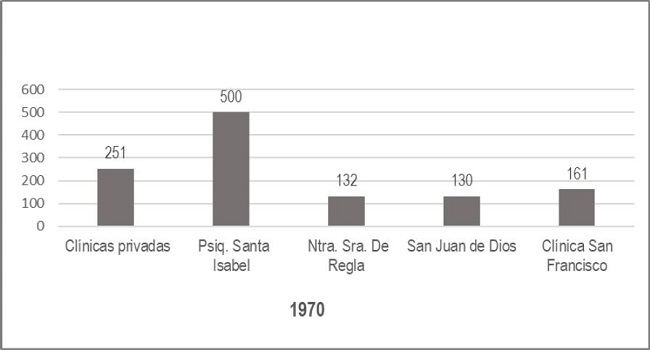

Finalizada la investigación, hemos comprobado que, al inicio de la década de los sesenta, la capital leonesa tenía 461 camas de titularidad privada.

Diez años después permanecían abiertas doce de las diecisiete clínicas, con 251 camas; el Hospital San Antonio Abad era ya de titularidad pública, y los cuatro nuevos hospitales aportaban 923 camas, lo que hacía un total de 1.174, es decir, casi se había triplicado el número de camas hospitalarias privadas, lo que significaba dos camas más por cada mil habitantes.

En el gráfico 2 figura la dotación de camas hospitalarias privadas en 1970.

Conclusiones

El Plan de Estabilización Económica y la apertura al exterior del régimen franquista posibilitó que, a partir de los años sesenta, España experimentara un crecimiento por encima del de la mayoría de países de su entorno, que se tradujo en avances en todos los sectores de la economía y se reflejó en el crecimiento de las ciudades y en la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos -educación, sanidad, servicios públicos o transporte-.

En el sector sanitario público, a lo largo de más de cuarenta años de la segunda mitad del siglo pasado, el PNIS del INP de 1945 creó, por toda la geografía española, una red de hospitales que cambió la fisonomía sanitaria de las provincias.

El sector privado no le anduvo a la zaga y corporaciones de derecho privado -aseguradoras, órdenes religiosas y otras entidades con ánimo de lucro-, construyeron numerosos centros hospitalarios que se dotaron de tecnología e instalaciones punteras, que han competido y compiten con las de la Seguridad Social y, en muchos casos, la complementan.

El importante despliegue hospitalario que tuvo lugar en todo el país, se manifestó en la capital leonesa con la creación de más de 1.300 camas sanitarias alojadas en cuatro nuevos hospitales de titularidad privada y una residencia sanitaria de la Seguridad Social; todos ellos construidos en el corto espacio de tiempo de ocho años, los comprendidos entre 1961 y 1969. Un año antes apenas superaba el medio millar y al finalizar la década sobrepasaba las 1.800. Del total de camas, el 65 por ciento pertenecían a entidades privadas y el 40 por ciento de estas eran para pacientes psiquiátricos.

Las nuevas instalaciones hospitalarias representaron para los ciudadanos leoneses la disponibilidad de más de tres camas sanitarias por cada mil habitantes; si bien la media del país, según el Catálogo Nacional de Hospitales de 1970, estaba casi en una cama más, hay que considerar que diez años antes la capital de la provincia de León ni siquiera ofrecía una cama de hospital por cada mil habitantes.