INTRODUCCIÓN

La obesidad y el sobrepeso se han convertido en uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial. Las cifras declaradas por la Organización Mundial de la Salud en 2016 sitúan una prevalencia del 39% para el sobrepeso en mayores de 18 años y del 13% para la obesidad. Las tasas de valores de Índice de Masa Corporal (IMC) ≥30 muestran una panorámica extendida: EEUU (37,3%), Arabia Saudí (35%), Australia (30,4%), Argentina (28,5%), Sudáfrica (27%); alcanzando en España un 27,1%(1).

¿Qué se está haciendo mal para que desde 1975 la obesidad se haya casi triplicado a nivel mundial? Las causas de esta pandemia vienen determinadas fundamentalmente por un aumento en la ingesta de alimentos calóricos -ricos en azúcares y grasasy un descenso generalizado de actividad física, generando un desequilibrio energético; a su vez, influenciado por factores genéticos, conductuales, psicológicos y del ambiente físico y social(2).

El consenso en cuanto a su tratamiento se ha enfocado en el plano individual a través de dos estrategias: reducción de ingesta calórica, promoción de alimentación saludable e incremento de actividad física. Desde un plano poblacional, con políticas y campañas que fomenten hábitos saludables y producción de alimentos más sanos por parte de la industria alimentaria(3). Para esta doble estrategia, se hace necesaria la interdisciplinariedad, en la que confluyan disciplinas como la Medicina, la Nutrición, la Enfermería, las Ciencias de la Actividad Física, la Psicología y, a nivel de intervención social, las directrices en Salud Pública y Seguridad Alimentaria(4,5).

La Enfermería, y en particular la Enfermería Familiar y Comunitaria, dada la cercanía del abordaje diario con la población, se convierte en uno de los pilares de trabajo en la Salud Pública; donde los equipos integrados en Atención Primaria y servicios de especialización deberían jugar un papel relevante(6).

La Atención Primaria, como primera etapa en el asesoramiento sobre control de peso desde la Enfermería, incluye enfoques de intervención que van desde programas basados en consejos sobre hábitos saludables(7-9), pasando por aquellos que comparan la eficacia de la intervención motivacional frente al tratamiento con dieta y ejercicio(10), hasta intervenciones online sobre el control del peso(11). Distintas revisiones sistemáticas recogen los últimos hallazgos. Braga et al.(12) han revisado la educación sanitaria en Atención Primaria sobre control de peso, hábitos saludables y percepción de los profesionales sanitarios sobre la calidad de las intervenciones para la obesidad. Van Dillen et al.(13) analizaron el papel de las enfermeras asesorando sobre estilos de vida en el control de peso.

Sin embargo, escasean estudios dedicados a analizar conocimientos, creencias, prácticas y actitudes de los profesionales implicados(14). La presente investigación tiene como objetivo analizar a nivel general estas pautas en el sector de la Enfermería en España.

Junto a la exposición de los datos descriptivos de la muestra seleccionada, se ha visto necesario el planteamiento de cuestiones de relevancia en torno a los tratamientos en obesidad y sobrepeso, la formación específica en el área, las creencias en relación al abordaje terapéutico, o la percepción subjetiva del éxito, entre otras. Por tanto, como preguntas de investigación se propone conocer si la edad, haber cursado una diplomatura o un grado, el tener estudios de posgrado y el uso de guías de práctica clínica o protocolos de actuación, pueden estar asociados de forma significativa al resto de las variables del estudio.

MÉTODO

Diseño y Procedimiento

Se trata de un estudio transversal descriptivo a través de encuesta, con una evaluación en línea a profesionales de diferentes disciplinas implicadas en la intervención en obesidad y sobrepeso. El presente estudio recoge únicamente los datos de los profesionales de Enfermería. La decisión de mostrar únicamente los datos de este colectivo obedece a un objetivo inicial de abordaje por sectores, para posteriormente establecer comparaciones, vínculos y diferencias entre diferentes profesionales.

Para acceder a la muestra, se contactó por correo electrónico con los 52 colegios profesionales de Enfermería del estado español, solicitando la difusión del estudio. Se proporcionó a cada colegio profesional el modelo de solicitud de participación en el estudio y la forma de acceder a él. Los colegios que finalmente participaron hicieron llegar este modelo por las vías oficiales de comunicación de cada entidad. La cumplimentación fue voluntaria y anónima, dando los participantes su consentimiento para utilizar los datos con fines de investigación. La encuesta estuvo disponible en línea durante 5 meses (Octubre/2018 - Febrero/2019).

Instrumento

La encuesta original, diseñada ad hoc para este estudio, engloba 36 preguntas con alternativas de respuesta mayoritariamente cerradas, con una única o varias opciones, distribuidas en cuatro apartados: i. Datos sociodemográficos; ii. Datos formativos; iii. Datos profesionales; iv. Aspectos teóricos y terapéuticos. Las preguntas y posibilidades de respuesta fueron validadas por tres expertos. Los apartados i, ii y iii contienen preguntas concernientes a hechos y acciones de cada participante. El apartado iv recoge, en su mayoría, preguntas sobre opiniones y actitudes. Para la elaboración de los análisis se seleccionaron los ítems recogidos en la Tabla 1, que reflejaron, tanto para el total de las preguntas como para las preguntas de opinión, una consistencia interna alta a través del índice de Cronbach (α = 0.702 y α = 0,766, respectivamente).

Recolección, análisis y tratamiento de datos

Los datos fueron recogidos a través de la herramienta digital “Formularios” de Google. Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 24.

Se utilizaron datos descriptivos básicos (número de casos, porcentajes, media y/o mediana y desviación típica) para cada categoría. Para analizar las asociaciones entre variables cualitativas se realizaron comparaciones mediante la prueba Chi-Cuadrado. Las variables que responden a las preguntas de investigación (tener grado o diplomatura; tener o no posgrado universitario y uso/no uso de guías de práctica clínica) fueron recategorizadas en dos niveles para los análisis, salvo la edad, distribuida en intervalos.

RESULTADOS

El total de participantes de Enfermería fue de 365 personas, 90,7% mujeres (N=331), con una edad media de 39,3 años (DT=11,8), y un rango entre 20 y 64 años. La distribución por intervalos de edades fue muy homogénea (Me=31-40 años; Mo=21-30 años); con los siguientes porcentajes para cada intervalo establecido: intervalo 21-30 años, 29% (n=106); 31-40 años, 28,5% (n=104); 41-50 años, 20% (n=73) y 51 a 60 o más, 22,5% (n=82).

Un 59,5% (n=217) eran Diplomadas y el 37,2% (n=136) Graduadas. Únicamente un 3,3% (n=12) tenía, además, otros estudios de Licenciatura. Un 31,8% (n=116) declaró haber realizado estudios preuniversitarios (Módulo de Formación Profesional o Ciclo Formativo de Grado Superior). Se han considerado otros datos de formación (tabla 2), como el tipo de Ciclo Formativo de Grado Superior, Posgrados y si este está centrado en obesidad y sobrepeso.

De aquellas personas con un Posgrado, la formación especializada por modalidad más cursada fue el Experto con un 31,2% (n = 114), seguida por el Máster Oficial, 27% (n = 100) y un Máster no oficial, 17% (n = 62).

A nivel laboral, además de otros datos recogidos en la tabla 3, el 13,7% (n=50) trabaja a tiempo parcial, el 81,4% (n=297) lo hace a jornada completa; y sólo un 4,9% (n=18) está desempleado.

En cuanto a la opinión sobre el factor determinante en la Obesidad y el Sobrepeso, los factores ambientales fueron seleccionados en un 83,6% (n=305) de los casos, frente al 16,4% (n=60) de los factores genéticos. Para conocer cuán de acuerdo o en desacuerdo se estaba con cada uno de los factores con incidencia en obesidad y sobrepeso, en la Figura 1 aparecen los porcentajes de cada factor en la categoría de respuesta “Totalmente de acuerdo”.

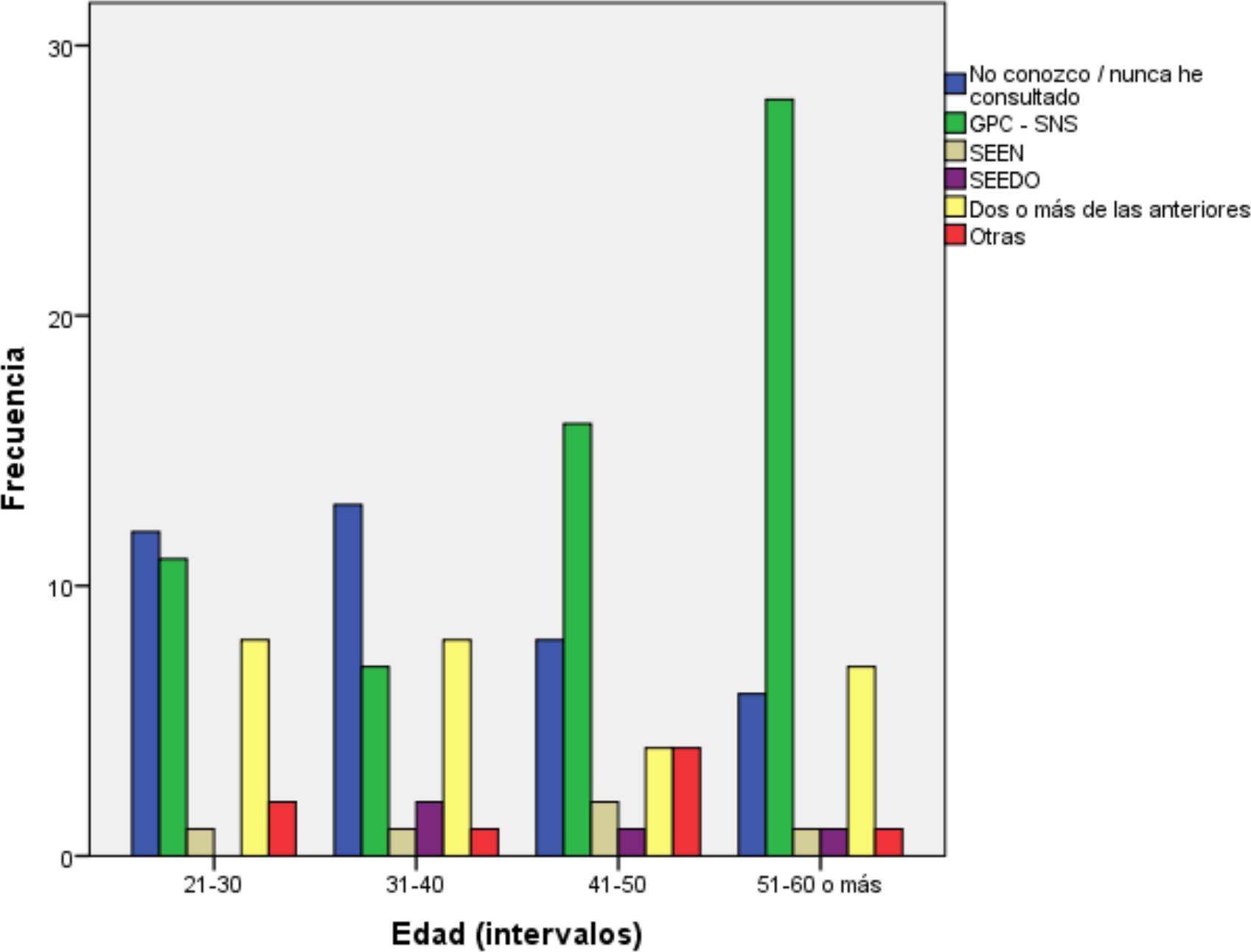

Se da preferencia por el abordaje terapéutico en equipo (85,5%) frente al individual (14,5%). El uso de protocolos o guías de actuación para la intervención en obesidad y sobrepeso, informó de que un 40,3% (n=147) no las conocían o nunca las habían utilizado. La más conocida es la Guía de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud(15), con 31,5% (n=115). El resto ofrecieron cifras muy bajas: 7,1% para SEEN(16), un 2,5% para SEEDO(3), 0,8% NICE(17) y 0% APA(18). Un 13,7% afirmó usar o conocer dos o más de las anteriores y un 4,1% Otras. Según la edad, existe una asociación estadísticamente significativa χ2 (18) = 36,37, p<0.05 entre aquellos profesionales con más edad y el conocimiento y mayor tendencia al uso de la guía del Sistema Nacional de Salud (ver figura 2).

Figura 1. Incidencia de cada factor en obesidad y sobrepeso: Respuesta de la Escala Likert “Totalmente de Acuerdo” (expresado en porcentaje) (N = 365).

GPC-SNS: Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud(15); SEEN: Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición(16), SEEDO: Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad(3).

Figura 2. Uso de guías de práctica clínica o protocolos de actuación (N = 365).

Respecto a los profesionales que se dedican a la obesidad como tópico de intervención principal (n = 101), el promedio de tiempo dedicado a cada paciente por sesión se sitúa en 15 minutos, el número de sesiones entre 5 y 10 y el porcentaje de éxito percibido está entre un 10 y un 25%.

Por último, la tabla 4 muestra las asociaciones a través de la prueba Chi-Cuadrado para las categorías que responden a las preguntas de investigación.

Los resultados de la prueba Chicuadrado reflejan que la edad muestra asociaciones estadísticamente significativas con la formación académica χ2 (3) = 85,02 p < 0,000, la formación de posgrado χ2 (3) = 14,13 p < 0,005, la formación de posgrado en obesidad χ2 (6) = 18,15 p < 0,05, la situación laboral χ2 (6) = 50,83 p < 0,000, el ámbito de trabajo χ2 (9) = 41,02 p < 0,000 y el uso de GPC o protocolos χ2 (3) = 14,97 p < 0,005. A nivel de opiniones, la edad se asocia con el factor determinante en obesidad (genético frente a ambiental) χ2 (3) = 14,43 p < 0,005, así como con la opinión sobre la incidencia de las políticas públicas χ2 (12) = 30,39 p < 0,005. Igualmente existe asociación con la eficacia sobre el abordaje terapéutico χ2 (3) = 7,94 p < 0,05 y con el número de sesiones de tratamiento χ2 (15) = 36,68 p < 0,005.

La formación académica sólo mostró asociaciones con la edad, la situación laboral χ2 (2) = 18,21 p < 0,000; el ámbito de trabajo χ2 (3) = 15,63 p < 0,005 y el tópico de intervención χ2 (2) = 7,86 p < 0,05. El tener estudios de posgrado no se vinculó de forma significativa a ninguna variable, salvo al ámbito de trabajo χ2 (3) = 10,17, p < 0,05.

Por último, el uso o no de guías de práctica clínica o protocolos de actuación mostró asociaciones con las siguientes variables: situación laboral χ2 (2) = 7,14, p < 0,05, tópico de intervención χ2 (2) = 24,42, p < 0,000, factor políticas públicas χ2 (4) = 12,22, p < 0,05, tiempo medio χ2 (4) = 18,18, p < 0,005, sesiones χ2 (5) = 19,18, p < 0,005 y éxito terapéutico χ2 (5) = 19,32, p < 0,005.

DISCUSIÓN

El objetivo del presente estudio planteó analizar, a un nivel general, conocimientos, creencias y actitudes en relación a la obesidad y el sobrepeso de los profesionales de la Enfermería en España. Conocer qué factores pueden tener mayor peso ayudará en un futuro a un mejor desempeño en el abordaje de esta pandemia.

Con respecto al análisis de los factores formativos, resultan interesantes las diferencias en la formación especializada entre Diplomados y Graduados, ya que en un 60,9% y un 39,1%, respectivamente, se daba formación de Posgrado. Podría esperarse una mayor incidencia de estudios de Posgrado entre Graduadas/os, práctica rutinaria a partir de la implantación del Plan Bolonia; aunque tanto su limitado tiempo de implantación como el habitual acceso inmediato al empleo de este gremio, puede posponer la realización de dicha especialización.

La carencia de formación específica en obesidad y sobrepeso es uno de los aspectos más relevantes de la literatura científica. Kable et al.(19) informaron de que hasta un 68% de enfermeras en Australia no había recibido formación específica de grado sobre control de peso. Otros estudios reclaman la necesidad de formación en evaluación y asesoramiento de estilos saludables y sus implicaciones para obesidad y sobrepeso, así como tipos de intervención(20). En nuestro estudio, sólo un 3% poseía estudios Técnicos Superiores en Dietética; y del 60,3% con un Posgrado, sólo un 6% era sobre obesidad, pese a que el 27,7% afirmó trabajar en dicho ámbito.

Estas cifras hay que entenderlas en el contexto del amplio espectro de funciones que desde la atención primaria se tienen que realizar, siendo comprensible que la especialización es complicada, pero los hallazgos de la literatura científica hacen necesaria la toma de conciencia de esta carencia de formación en el abordaje de la obesidad. La revisión sistemática de Braga et al.(12) informó de la necesidad de recibir más formación de los profesionales de Enfermería de atención primaria, para dar consejo profesional a las personas con sobrepeso y obesidad(21,22).

Sorprende del presente estudio el limitado uso de Protocolos o Guías de Práctica Clínica, ya que un 40,3% afirmó desconocerlas o no haberlas usado nunca, cuando podrían ser un recurso importante para paliar el bajo grado de especialización de Posgrado. Más específicamente, el desconocimiento de las Guías de dos de las sociedades más influyentes en el estudio de la obesidad en España, SEEN(16) y SEEDO(3), choca frontalmente con el interés del Sistema Nacional de Salud por el uso de intervenciones basadas en la evidencia. Únicamente la guía de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud(15) -sin revisión por parte del comité de expertos desde hace años-, es conocida por un 31,5%. Si partimos de que un 83,3% de la muestra trabaja en el sector público, parece darse una limitada difusión de las mismas. Estudios como el australiano de Kable et al.(19), han referido que sólo el 34% de los participantes disponía de Guías para el consejo clínico en obesidad y sobrepeso. Otras investigaciones recogen la dificultad laboral debido a la falta de estandarización de pautas y protocolos(23,24).

El conocimiento y uso de protocolos es mayor entre los profesionales de más edad, mostrándose fieles a las recomendaciones de la citada guía del Sistema Nacional de Salud. Sorprende el menor conocimiento y utilización por parte de los formados más recientemente. Hay un mayor uso de ellas entre el personal que trabaja a jornada completa (63%) frente a aquellos que los hacen a tiempo parcial (44%). De los que trabajan en obesidad y sobrepeso (N=101) usa Guías un 77%. Blackburn et al.(22) hallaron como principales obstáculos en la Sanidad Pública, la falta de formación específica en la obesidad y la carencia de tiempo y recursos. Quizás, más que la edad, sean los años de experiencia clínica los que promueven el uso de protocolos de actuación estandarizados.

En la Tabla 3, se aprecia que el 72,3% de toda la muestra suele trabajar en el sector público. Sin embargo, hay diferencias dependiendo del grupo de edad. Así, a más edad y formación de Diplomatura, mayor probabilidad de trabajar en el ámbito público (91,5%) y a jornada completa, (97,6%). Dentro del sector privado, el grupo con mayor porcentaje (18,3%) de presencia en este ámbito es el de aquellos que se encuentran en la treintena(31-40); mientras que el mayor porcentaje (17%) que combina el ámbito público y el privado lo conforma el grupo de los más jóvenes(21-30).

En líneas generales, el factor determinante de la obesidad para más del 80% de la muestra es el ambiental, frente a un 16% del genético. Esto evidencia cierta diferencia con respecto al consenso de la SEEDO, que en 2016 atribuye a los factores genéticos la responsabilidad del 20 al 40% de la obesidad(3). A menor edad, mayor acuerdo con que son los factores ambientales los principales causantes de la obesidad y el sobrepeso. Los más jóvenes apenas le dan un 5,7% de causalidad a la genética frente al 24,7 y 22% de los dos grupos de más edad.

Si observamos los porcentajes asociados a cada factor por separado (Figura 1), dos son los que sobresalen por encima del resto. Más del 75% de la muestra considera que los factores conductuales (sedentarismo, falta de actividad física) y los asociados a la ingesta calórica (exceso de calorías, carencia de educación nutricional), son corresponsables de la obesidad. Algo más de la mitad, también ve como factores condicionantes a la industria alimentaria y un tercio de nuestros casos, expresó esta opinión referente a los factores psicológicos y al papel de las políticas públicas. Por último, los factores más biologicistas, genéticos y hormonales, superaron escasamente el 15%. Estos datos, vuelven a evidenciar que la opinión en Enfermería respecto a la génesis del problema está vinculada a aproximaciones ambientales.

En general, los participantes consideran el trabajo en equipo más eficaz que el individual, salvo entre los mayores de 50 años, que sólo un 22% apoya esta opción. La preferencia por el trabajo grupal podría vincularse a la colaboración entre profesionales, y a la vez, promover la autonomía en la toma de decisiones. Sin embargo, a partir de la literatura revisada, tanto en Atención Primaria, como en las atenciones especializadas de Endocrinología y Nutrición, los profesionales de Enfermería desarrollan las pautas prescritas por los profesionales de la Medicina.

Los estudios indican un mayor contacto de los/as enfermeros/as con sus pacientes. En el ámbito de la obesidad, en Reino Unido, los profesionales de la Medicina se ven obligados a derivar los pacientes obesos a sus colegas de Enfermería(25) encargándose de dar la información pertinente y de modo frecuente. Resultados similares son los de Voogdt-Pruis et al.(26) que, al analizar la intervención de ambos profesionales por separado, comprobó que los profesionales de Enfermería eran los que en mayor medida proporcionaban las pautas sobre estilos de vida saludable a los pacientes.

En este sentido, más que la competencia entre distintos profesionales, o la ampliación de funciones que sugieren otros estudios(27), la eficacia podría ser mayor cuando la intervención es conjunta. Así lo demuestra un ensayo clínico aleatorio con siete intervenciones diferentes, donde el trabajo colaborativo (prescripción de médicos y asesoramiento de enfermeros) obtenía mejores resultados que cualquier otra combinación(28). Algunos estudios transversales reflejan actitudes positivas de un colectivo hacia otro(29), mientras que otros no reconocen los roles de educadores o solucionadores de problemas de la Enfermería(30,31).

Tal y como se señaló anteriormente, en nuestro estudio, los profesionales de mayor edad prefieren el trabajo individual al que se da en equipo y, en cualquier caso, la edad se vinculó a más sesiones de intervención, lo cual podría estar contrarrestando determinadas limitaciones derivadas de la falta de formación. No obstante, este modo de proceder puede garantizar eficacia, aunque no eficiencia. Así lo corroboran estudios en AP que analizan la eficacia de intervenciones con pacientes obesos, concluyendo que la experiencia laboral de los profesionales fue un factor vinculado a mayor pérdida de peso y mantenimiento del mismo(32).

El presente estudio ofrece datos preliminares de carácter exploratorio, sobre formación, dedicación laboral y actuación de profesionales de Enfermería en pacientes con OB/SP, destacándose como hallazgos principales que existe poca formación específica sobre obesidad y sobrepeso; el uso de Guías de Práctica Clínica es muy bajo; la causa de la obesidad es atribuible mayoritariamente a factores ambientales y la edad del profesional fue la variable que mostró más asociaciones significativas con el resto de variables. Los resultados deben tomarse con precaución dadas algunas limitaciones: 1) La imposibilidad de controlar el muestreo, si bien el número de respuestas obtenido (n= 365) se ajusta sobradamente a una muestra representativa(33) dada el tamaño poblacional de enfermeras colegiadas en España (N = 316.094, para el año 2016)(34). 2) El acceso a la muestra de participación no ha sido absolutamente aleatorio, dado que el contacto con los participantes se ha establecido a través de los colegios profesionales, con la posible influencia sobre dicha participación. 3) La imposibilidad de establecer relaciones causales entre las variables y 4) La composición de la muestra, casi exclusivamente femenina. Aunque este dato refleja la tendencia de las mujeres hacia estos estudios, futuras investigaciones deben incluir mayor proporción de hombres que, por otra parte, son ya una realidad en la profesión.

No obstante, este estudio apresa una realidad insuficientemente abordada en la investigación, al considerar algunos de los aspectos vinculados -directa e indirectamentecon la intervención en obesidad y sobrepeso por parte de profesionales de la Enfermería. Ello confiere relevancia a su propia competencia y autonomía entre los profesionales de la salud dedicados a uno de los mayores problemas sanitarios de los últimos 50 años, que se sigue agravando en la actualidad.