INTRODUCCIÓN

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una patología que además de afectar al 10% de la población adulta, y a más del 20% de los mayores de 60 años conlleva severas consecuencias tanto para quién lo padece como para su entorno familiar más cercano, en todas las áreas de la vida. Una de las áreas que ha sido poco estudiada es la vivencia de la sexualidad de las personas en diálisis, la cual se relaciona directamente con la calidad de vida1)-(4.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define que la sexualidad humana forma parte de la personalidad como una necesidad básica y un aspecto del ser humano que no se puede separar de otros aspectos de la vida4),(6),(7. Otros autores no lo incluyen directamente en las necesidades básicas, pero si las tienen en cuenta dentro de otras, como Virginia Henderson que la incluye dentro de la necesidad de “comunicarse con los semejantes”5.

A pesar de los pocos estudios realizados en pacientes en tratamiento renal sustitutivo sobre la sexualidad, todos coinciden que está muy afectada6),(3. A nivel fisiológico las mujeres presentan una disminución de estrógenos, amenorrea o hipermenorrea, disminución del tejido mamario, defectos en la lubricación y disminución de la libido. Mientras que los hombres manifiestan atrofia testicular, disminución de los niveles de testosterona, falta de deseo sexual e impotencia. Las causas psicológicas más frecuentes son estrés, ansiedad, sentimientos de culpa, de inferioridad o baja autoestima y temor a no poder culminar en el momento del acto sexual2)-(4), (6)-(11.

Según describió Saglimbene V, en un estudio realizado en 659 mujeres en hemodiálisis, 427 consideraron que no tenían actividad sexual y 232 describieron que su función sexual era baja en diferentes dominios estudiados; aunque no se recalcaron niveles altos de insatisfacción, ya que se relacionan con el bajo deseo sexual debido a una falta de interés10. Otros estudios apoyan esta conclusión y describen la influencia de su imagen corporal debido a la presencia del catéter de diálisis peritoneal (DP), y el aumento de peso como causa de bajo deseo sexual2),(8.

La sexualidad es un área que a menudo es descuidada por los profesionales de la salud12. Las enfermeras, a pesar de reconocer la sexualidad como una parte de la evaluación enfermera y de la calidad de vida de las personas, no la abordan en la práctica clínica, lo cual puede estar motivado por las características del paciente (estado de salud, cultura y valores, edad, etc.), la enfermera (valores y creencias) y externos (falta de tiempo, falta de intimidad)13.

Ante la complejidad de la ERC, existe la necesidad de que los profesionales del equipo de salud consideren la necesidad sexual como básica. El papel de enfermería, es por tanto, esencial para el cuidado del paciente renal crónico en relación a la sexualidad3),(8),(12),(13.

Por consiguiente, el objetivo de este estudio fue analizar las experiencias de los pacientes ante la sexualidad, y evaluar que limitaciones/áreas de mejora tienen los/las profesionales para atender la necesidad sexual del paciente.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño y ámbito del estudio

Se ha desarrollado un estudio observacional descriptivo de corte transversal, durante los meses de abril y mayo de 2022, en el servicio de diálisis de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Araba, que cuenta con el Hospital Santiago Apóstol y el Hospital Txagorritxu.

Población y muestra

La población de estudio ha estado formada por los pacientes que están en tratamiento renal sustitutivo hemodiálisis (HD), hemodiálisis domiciliaria (HDD) y diálisis peritoneal (DP). También se contó con la participación de los profesionales (enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y médicos) que trabajaban en las unidades de diálisis de la OSI Araba.

Los criterios de exclusión para el grupo de pacientes fueron: no saber leer, haber sido diagnosticados de deterioro cognitivo severo y/o presentar barrera idiomática. En relación a los profesionales, se excluyeron aquellos que llevaban menos 3 meses trabajando en el servicio. La participación en el estudio fue totalmente voluntaria.

La población de referencia estaba formada por 203 pacientes: 115 en HD, 4 pacientes en HDD y 49 en DP; y 60 profesionales: 10 médicos, 2 residentes de medicina, 34 enfermeras y 14 TCAEs.

Variables y recogida de información

La recogida de información se llevó a cabo mediante dos encuestas, una dirigida a pacientes y otra para profesionales. En ambos casos se trataron de encuestas autoadministradas.

Para la creación de estos cuestionarios y tras la revisión crítica de la literatura encontrada sobre esta temática, los investigadores crearon un grupo de trabajo, identificando los aspectos más importantes que deberían abordarse, y recogiéndolos en los diferentes ítems que forman parte de cada cuestionario. Antes de administrar los cuestionarios, se evaluó la claridad del lenguaje, facilidad de uso y relevancia de los diferentes ítems.

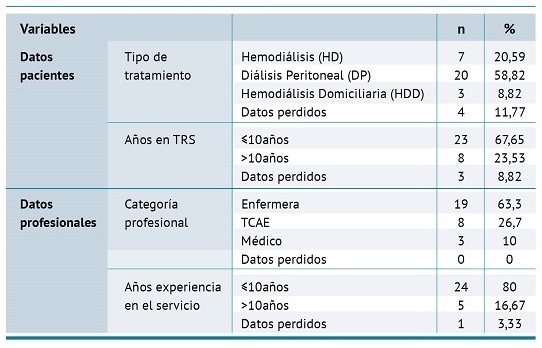

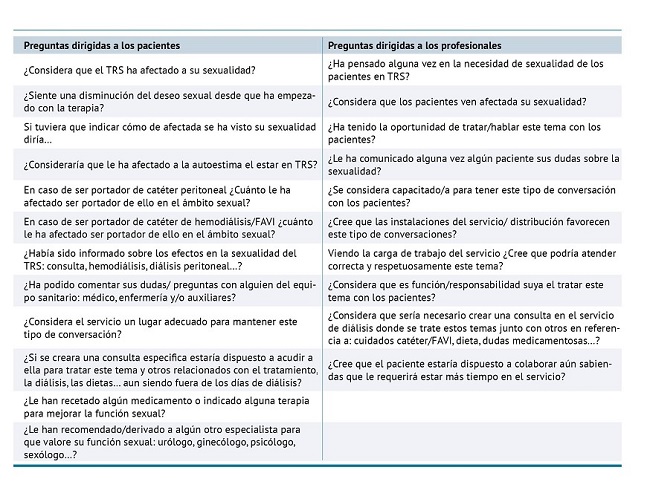

En la encuesta de los pacientes se recogían las variables edad, sexo, tipo de tratamiento y años en tratamiento de diálisis. Esta encuesta también contenía 12 preguntas sobre diferentes aspectos relativos a su sexualidad y el abordaje de la misma. La encuesta dirigida al equipo profesional recogía las variables edad, sexo, categoría profesional y años en el servicio; en esta encuesta había 10 preguntas sobre diferentes aspectos relativos al abordaje de la sexualidad. Las preguntas de ambas encuestas eran preguntas cerradas que disponían de 5 opciones de respuesta (“Mucho”, “En cierto modo“, “No mucho”, “En absoluto”, “No sabe/no contesta”), ver tabla 1.

Tabla 1. Preguntas de las encuestas dirigidas a pacientes y profesionales para explorar al abordaje de la necesidad de Sexualidad.

Fuente: Tratamiento renal sustitutivo.

Las encuestas se repartieron dentro de un sobre junto con un documento informativo del estudio y sus objetivos. Aquellas personas que voluntariamente decidían participar, una vez cumplimentada la encuesta, la depositaban en un buzón que se ubicó en la entrada de la unidad y que permaneció durante las fechas en las que duró el estudio.

Análisis estadístico

Toda la información recogida fue transcrita a una base de datos creada para tal efecto. Las variables cualitativas se representan como una distribución de frecuencia relativas y absolutas, y las variables cuantitativas con la media y desviación estándar cuando siguieron una distribución normal; y en caso de no hacerlo, con la mediana y rango intercuartílico (percentil 25 y 75). Se utilizó un valor de alfa de 0,05. El análisis estadístico se llevó a cabo con el software IBM SPSS Statistics para Windows, versión 23.

Aspectos éticos

El estudio se realizó respetando los principios éticos establecidos en la declaración de Helsinki (1964), última versión Fortaleza, Brasil 2013, en el Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la biomedicina (1997) y en la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica. El estudio cumplió con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Se trataron los datos de forma anonimizada en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018. El proyecto fué aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de OSI Áraba.

RESULTADOS

De todos los pacientes de las unidades de diálisis incluidas en el estudio participó un 20% (n=34), de los que un 77 (n=24) eran hombres y un 23% (n=7) mujeres; hubo 3 personas que no cumplimentaron este dato en la encuesta. La edad media fue de 55,7±18,71 años.

En relación al equipo profesional, la edad media fue de 38,07±11,13 años, con un valor mínimo de 23 y un máximo de 58 años. El 87% (n=26) de los participantes eran mujeres.

En la tabla 2 se muestran las principales características de los participantes, tanto pacientes como profesionales.

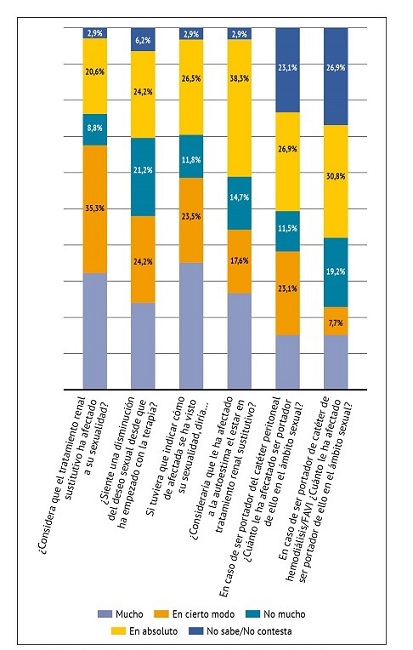

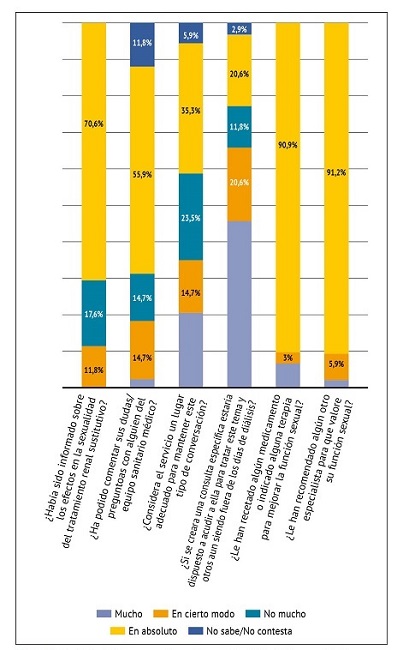

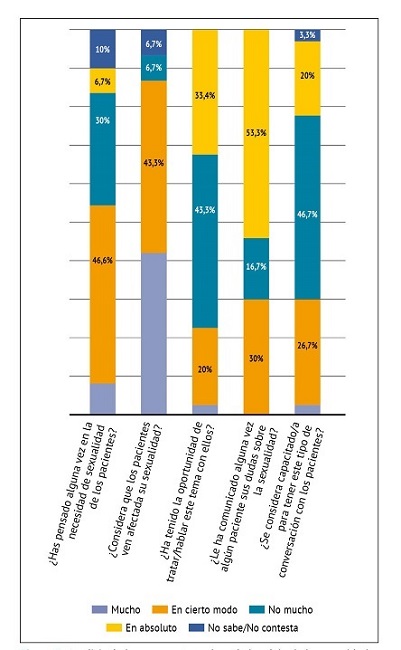

Las respuestas a las preguntas relativas a la sexualidad o al abordaje de esta, desde el punto de vista de los pacientes, pueden verse en las figuras 1 y 2.

Figura 1. Análisis de las respuestas sobre el abordaje de la necesidad de Sexualidad desde el punto de vista de los pacientes (parte 1).

Figura 2. Análisis de las respuestas sobre el abordaje de la necesidad de Sexualidad desde el punto de vista de los pacientes (parte 2).

El 71% (n=5) de los pacientes en DP, el 50% (n=10) de HD y el 100,0% (n=3) de HDD (ver figura 1) manifestaron que su sexualidad se había visto afectada “Mucho” o “En cierto modo”; de ellos, un 78% (n=14) eran hombres.

El 68% (n=13) de los pacientes de HD coinciden en que la unidad de hemodiálisis no es lugar más adecuado para tratar este tema (indicando la respuesta “en absoluto”). El 71% (n=14) de las personas en HD, el 72% (n=5) de DP y el 676% (n=2) de HDD estaría dispuesto a acudir a la consulta de enfermería de nefrología en el edificio de consultas externas, fuera de las horas del tratamiento, para poder abordar esta temática.

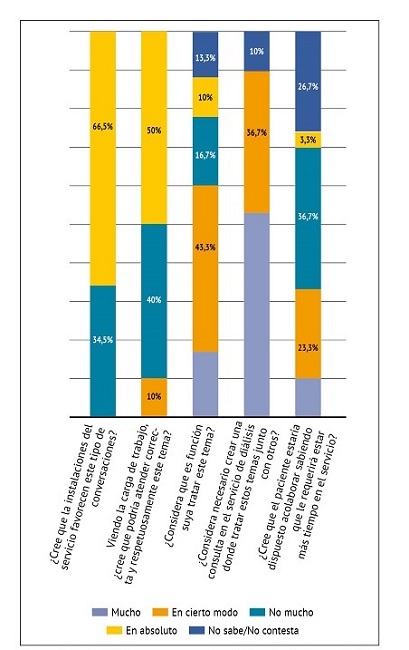

Las figuras 3 y 4muestran los resultados de las preguntas realizadas a los profesionales, donde podemos observar que el 67% (n=13) del personal de enfermería, 100% (n=3) de los médicos y 33% (n=3) de los TCAE se han planteado alguna vez esta necesidad en las personas en tratamiento con diálisis.

im

Figura 3. Análisis de las respuestas sobre el abordaje de la necesidad de Sexualidad desde el punto de vista de los profesionales (parte 1).

Figura 4. Análisis de las respuestas sobre el abordaje de la necesidad de Sexualidad desde el punto de vista de los profesionales (parte 2).

El 20% (n=6) de los profesionales que han participado ha respondido que no se siente capacitado para tratar este tema (indicando la respuesta “en absoluto”), junto con un 47% (n=14) que refiere ‘'no mucho''. Del total de las enfermeras, el 79% (n=15) marcaron alguna de las dos respuestas anteriormente mencionadas, mientras que un único participante marco la respuesta de “mucho” siendo un personal de medicina. El 77% (n=23) considera que no ha abordado este tema con el paciente indicando en la encuesta la respuesta "en absoluto" o "no mucho" (figura 3).

DISCUSIÓN

Este estudio analiza las experiencias tanto de pacientes como de profesionales en la necesidad de atender la sexualidad como una necesidad básica en las personas que están en tratamiento con diálisis, siendo escasa la literatura que aborde esta temática.

Hemos podido observar que el 67% (n=23) de los pacientes refiere algún tipo de afectación en su sexualidad debido al tratamiento sustitutivo. Este resultado está en consonancia con los mostrados en diferentes estudios3),(6, en los que la tasa de disfunción sexual en mujeres se sitúa en torno a 94% en DP y un 100% en mujeres en HD, lo que supone el 83% del total de los pacientes de ambos sexos en terapia renal sustitutiva; coincidiendo con el trabajo de Ahís Tomás, donde indican que el tratamiento renal sustitutivo había afectado “mucho” o “en cierto modo” la necesidad sexual8.

Varios autores subrayan la importancia de que el personal de enfermería reconozca la sexualidad como una parte de la evaluación enfermera y que se sientan cómodos hablando de ello12),(13. En este trabajo hemos podido observar cómo el 79% del personal de enfermería no ha tratado este tema con el paciente, y al preguntar sobre como de capacitados se encuentra el equipo para hablar de este tema, un 67% respondieron “en absoluto” o “no mucho”. De los profesionales médicos que han participado, solamente uno ha contestado que se siente capacitado para tratar el tema. Es importante que el equipo asistencial se sienta cómodo con el tema de la sexualidad, que esté bien formado y dispuesto a tratar el tema, para así poder afrontar estos aspectos de la mejor forma posible y ayudar al paciente en las dudas que tenga.

Además. hemos observado en nuestros resultados, que ser portador de un catéter de DP, un catéter de HD o una fístula arteriovenosa, también afectan a la sexualidad de estas personas, coincidiendo estos datos con los hallados por Ramírez-Pereira2 y Ahís Tomás8, quienes muestran que el catéter de DP hace que el 26% (n=2) de los pacientes que lo portan se hayan visto afectados a nivel sexual; y en el caso de los pacientes en HD, un 15 % (n=3) hayan manifestado que el portar un acceso vascular haya afectado esta necesidad. Es decir, una alteración en la anatomía del cuerpo (un catéter o una fístula) acaba teniendo un impacto también en la esfera sexual de estas personas.

Cabe destacar que hubo pacientes que en la encuesta decidieron realizar anotaciones de forma voluntaria, en la propia página del cuestionario, con observaciones como “No opino porque tengo cerca de 90 años”, o “No he contestado porque tengo sonda vesical puesta desde hace 6 años, desde la radio tengo la vejiga estropeada”, mostrando que hay personas que creen que la sexualidad es únicamente el acto sexual o que incluso depende de la edad, cuando en realidad la sexualidad tal y como dice Virginia Henderson está dentro de la necesidad de comunicarse con los demás. No depende de edades ni consta únicamente del acto sexual. La sexualidad nos permite conocernos mejor y comunicarnos con las personas que queremos de una forma íntima, sin necesidad de llegar al acto sexual5.

En relación a las limitaciones del estudio debemos tener en cuenta que, al haberse utilizado una herramienta no validada, cabe el riesgo de que las preguntas no explorasen todas las dimensiones necesarias o en la profundidad que estas pudieran requerir. También debemos tener en cuenta que algunos posibles participantes no quisieran revelar aspectos que ellos pueden considerar como íntimos; fue por ello que se les remarcó el carácter anónimo de la misma.

La poca participación que ha habido en ambas encuestas, tanto de pacientes como del equipo de profesionales, ha impedido la obtención de resultados más representativos que nos permitan extrapolar los datos a otras unidades para que nos ayuden a valorar el cuidado de la sexualidad en el paciente en terapia renal sustitutiva.

A partir de los resultados obtenidos, podemos apreciar que independientemente del sexo, la sexualidad se ve alterada en las personas en las diferentes opciones de diálisis y gran parte de los profesionales no se sienten capacitados para abordar este tema. El abordaje de esta necesidad aún constituye una importante área de mejora. Es necesario dotar a los profesionales de herramientas necesarias para poder abordar esta necesidad.

El equipo profesional es consciente de que la necesidad de sexualidad se ve afectada en esta población, y así mismo las personas en diálisis reconocen experimentar estas alteraciones, sin embargo, estos aspectos no son abordados habitualmente por una parte ni demandados por la otra. Observando la baja tasa de participación en este estudio, tanto por parte de los pacientes como del equipo sanitario que les atiende, y teniendo en cuenta las respuestas y observaciones dadas por los participantes en el estudio nos hacen pensar que en nuestra sociedad la sexualidad continúa siendo un tema tabú y/o incomodo/difícil de tratar. Es un tema que tenemos que normalizar desde pequeños y tratar en la escuela, la universidad, las consultas médicas…, es decir, para poder tratar la sexualidad de la mejor manera posible, tenemos que conseguir normalizar el tema.

A la vista de nuestros resultados, podemos concluir que la sexualidad se ve afectada en las personas en tratamiento renal sustitutivo en diálisis, y gran parte de los profesionales sanitarios no se sienten capacitados para abordar este tema con los mismos. El abordaje de esta necesidad aún constituye una importante área de mejora. Es necesario dotar a los profesionales de herramientas necesarias para poder abordar esta necesidad, y se ha de tener en cuenta, la importancia de encontrar un espacio físico para abordarla correctamente, con el fin de lograr una atención lo más integral posible.