“Sobre todo, no le temas a los momentos difíciles, pues de ellos salen las mejores cosas.”

Rita Levi-Montalcini (Premio Nobel de Medicina)

A lo largo de la historia muchas mujeres tuvieron que enfrentarse a múltiples obstáculos por su condición femenina, teniendo que luchar contra viento y marea para ejercer su profesión, pero, a pesar de todo, consiguieron superar todas las trabas y han dejado testimonio de su valía profesional.

Desde la icónica Hipatia de Alejandría, son muchos los ejemplos de tesón y fuerza de carácter que las mujeres nos han dejado en el campo de las ciencias.

Aunque el arte de sanar en el ámbito doméstico recayó, mayoritariamente, en la mujer, estas no podían recibir formación académica; su instrucción se basaba en la experiencia del día a día y en la transmisión de conocimientos de madres a hijas a lo largo de generaciones.

Aun así, hubo algunas excepciones. Las Damas de Salerno, con Trotula a la cabeza, mostraron en el siglo XI cómo la práctica de la medicina no solo era cosa de hombres. Además, las mujeres fueron las primeras en interesarse por las enfermedades propias de su género, es decir, todo lo relacionado con el parto y el postparto. Trotula(1) escribió varios tratados de ginecología donde destaca su Passionibus mulierum curandorum (Curación de las dolencias de las mujeres). Sin embargo, el ejemplo de la Escuela de Salerno, donde las mujeres podían aprender medicina, tan solo fue un paréntesis en la historia pues cuando se crearon y desarrollaron las universidades en el siglo XIII, las mujeres tuvieron vedado su acceso a ellas.

Ante esta situación, algunas se vieron obligadas a poner en práctica su saber sanador fuera de los ámbitos académicos que les estaban prohibidos y muchas dieron la vida a causa de su profesión como sanadoras. La escocesa Geillis Duncan, la española Ana Linda o la norteamericana Margaret Jones murieron ajusticiadas al ser acusadas de brujería cuando tan solo se dedicaban a curar aplicando remedios naturales(2).

Para eludir estas acusaciones y conseguir sus propósitos, otras recurrieron a hacerse pasar por hombres. El cirujano de la armada británica James Barry era tildado de afeminado por sus suaves maneras y su voz atiplada(3); en la actualidad son varios los historiadores que creen que en realidad el afamado Barry era una mujer llamada Margaret Ann Bulkley(2). Otro caso de suplantación sexual fue Enriqueta Favez, que se matriculó en Medicina en la Sorbona del siglo XIX haciéndose pasar por hombre y llegó a ejercer como médico militar en las campañas napoleónicas(2).

Poco a poco, las mujeres supieron hacerse un hueco en sus respectivas profesiones sin necesidad de ocultar su identidad y dieron muestra de su valía. Son muchos los ejemplos, pero tan solo citaremos dos en el extenso mapa de mujeres ilustres que aportaron importantes hallazgos a la medicina. La italo-española Gabriella Morreale fue una pionera de la endocrinología en España y sus investigaciones sobre la glándula tiroides fueron cruciales para atajar el hipotiroidismo congénito(4). La estadounidense Victoria Apgar contribuyó, con el test que lleva su nombre, a reducir drásticamente la morbi-mortalidad perinatal(5).

Pero antes de estas mujeres tan notables, hubo otras que tuvieron que pelear no solo para ejercer su profesión, sino incluso para prepararse académicamente. Este fue el caso de Elizabeth Garrett Anderson y de Sophia Jex-Blake que, tras una lucha enconada y agotadora lidiando con la incomprensión de la sociedad en la que les tocó vivir, consiguieron su objetivo: estudiar medicina.

A continuación, detallamos algunos aspectos que merecen ser destacados en la andadura científica de estas dos profesionales de la Medicina, a las que con todo respeto hemos tachado de “testarudas”.

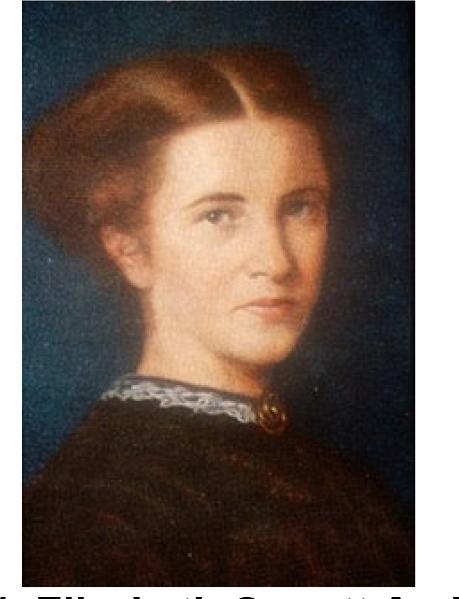

ELIZABETH GARRETT ANDERSON (Figura 1) nace el nueve de junio de 1836 en Whitechapel (Londres). Su padre era un hombre de negocios emprendedor descendiente de herreros y, aunque él mismo no tenía estudios, era partidario de que todos sus hijos, independientemente de su sexo, tuvieran una buena preparación intelectual(6).

Mientras los hermanos de Elizabeth se dedican a diferentes tipos de actividades -sus hermanas se decantan por la maternidad y el cuidado de la familia-, ella elige ser médica. Este hecho resulta inaudito, pues hasta el momento no había ninguna mujer con esa profesión en su país, ya que en la conservadora y encorsetada sociedad victoriana la labor de médico se consideraba inadecuada para una mujer: el espíritu femenino era demasiado sensible para enfrentarse a una disección y su inteligencia insuficiente para comprender las complejas materias médicas. Además, ¿qué paciente en su sano juicio tomaría en serio el diagnóstico y tratamiento prescrito por una mujer como médico?

Con este panorama, Elizabeth tuvo que conformarse, de momento, con convertirse en enfermera del Middlesex Teaching Hospital en Chelsea cuando tenía veinticuatro años. No obstante, su estancia en ese hospital la aprovecha para formarse, de manera autodidacta, como doctora. Observa con atención a los médicos con los que ella trabaja y contrata a profesores particulares que le imparten clases de anatomía y de química(3).

Asiste como oyente a las clases de la facultad. Cuando consigue un certificado de honor en todos sus exámenes -exámenes que oficialmente a ella no le sirven de mucho pues está allí como espectadora- el profesorado le sugiere que mantenga en secreto sus éxitos.

Un día acude a estas clases un médico invitado, este hace una pregunta a los alumnos y Elizabeth es la única capaz de contestarla. Aquello fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de sus compañeros varones, los cuales exigen la expulsión de tan incómoda estudiante. Le impiden acceder a clase y más tarde la acaban despidiendo del hospital donde ejercía como enfermera(3). Pero Elizabeth no se amilana y busca otras alternativas.

Por aquel entonces la Society of Apothecaries (Sociedad de Boticarios) de Londres no contempla en sus reglamentos ninguna prohibición para que las mujeres ingresen en ella.

Garrett solicita incorporarse y se presenta a los exámenes tras cinco años de cursar un exhaustivo programa con diversas asignaturas. Recibe un diploma y su nombre se consigna en el Registro Médico(3).

Tras esta demostración por parte de Elizabeth, la Sociedad de Boticarios tomó buena nota. Ante el temor de que más mujeres quisieran seguir el ejemplo de Garrett se revisaron los reglamentos y se cambiaron, prohibiendo el ingreso de las féminas en el único cuerpo médico examinador que, hasta entonces, no ponía trabas a las mujeres.

Elizabeth ha conseguido su diploma, pero aún no tiene un título universitario. Las universidades de Oxford, Cambridge, St. Andrews, Londres y Edimburgo le deniegan el acceso. Así que, una vez más, esta mujer inasequible al desánimo busca otra alternativa. Estudia francés y se va a la Universidad de París, allí le permiten estudiar medicina ―dicen que la emperatriz Eugenia intercedió por ella― y, con treinta y cuatro años, consigue el título de Medicina tras presentar una tesis sobre la migraña(7).

En dicha tesis, que pasó desapercibida en el siglo XIX, se reflejan aspectos que aún hoy en día prevalecen. La importancia de la nutrición, la necesidad de complementar analgésicos con antieméticos o el tratamiento con reposo son cuestiones que Garrett menciona en su estudio(7). La recomendación que prepondera actualmente de administrar primero antieméticos y luego solo analgésicos, así como la combinación de ambos en un único comprimido, se remonta a las conclusiones de esta tesis que fueron rescatadas por la neuróloga británica Marcia Wilkinson al traducir del francés las conclusiones de Garrett y que la llevó a liderar la London Migraine Clinic en los años setenta del siglo pasado(8).

A pesar de esta tesis, que tanta repercusión tendría en el futuro, en Gran Bretaña se negaron a reconocer el título francés de Elizabeth y siguieron sin aceptar que esta notable mujer era médica.

Por aquella época se casa con James George Skelton Anderson, un hombre que, al igual que previamente hiciera el padre de Elizabeth, la apoya y colabora en su desarrollo profesional. Una vez más aparece la figura masculina que se desmarca de las convenciones sociales de la época y, en un alarde de sentido común y también de valentía, no se pliega a lo establecido, contribuyendo a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

Elizabeth cuenta también con el apoyo de Emily Davies -una sufragista defensora a ultranza del derecho de las mujeres a ingresar en la Universidad- e inicia una exitosa carrera en Londres como cirujana en el hospital femenino New Hospital for Women, en cuya fundación ella misma colabora.

Esta colaboración entre mujeres que sufren la discriminación en el terreno laboral por su condición femenina es algo común en aquellos años convulsos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las sufragistas, con su enconada lucha para conseguir el derecho al voto, revuelven conciencias y crean un sentimiento de solidaridad.

Fruto de esta colaboración entre mujeres fue la relación, no demasiado armoniosa todo hay que decirlo(3), que se dio entre Elizabeth Garrett Anderson y Sophia Jex-Blake.

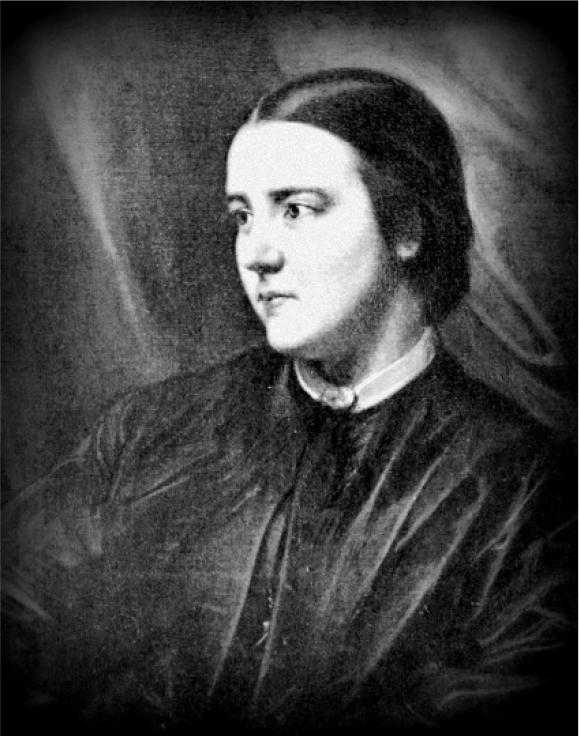

SOPHIA JEX-BLAKE (Figura 2) fue otra médica que tuvo que pelear para estudiar medicina y que protagonizó una historia singular dentro de la lucha feminista por la igualdad de oportunidades. Sophia nace en Sussex el veintiuno de enero de 1840, en el seno de una familia adinerada donde el padre es un reputado abogado. Recibe educación en su casa, como es lo habitual entre las familias acomodadas de la época. Posteriormente estudia en instituciones privadas y cuando tiene dieciocho años se matricula en el Queen's College de Londres con la oposición paterna. Mientras estudia consigue un puesto como profesora de matemáticas por el que no cobrará pues su padre se niega a ello por considerarlo un oprobio(9).

Sophia, junto a otras seis mujeres, intenta ingresar en la Escuela de Medicina de Edimburgo. Este grupo, llamado «Las siete de Edimburgo», consigue asistir a las clases magistrales y realizar los exámenes gracias a una dispensa especial(9). Son muchas las trabas que han de afrontar, desde insultos y amenazas hasta no poder acceder a un examen porque la sala de cirujanos donde se iba a realizar la prueba está obstruida con barricadas mientras otros estudiantes les arrojan excrementos y barro; finalmente consiguen examinarse, aunque cubiertas de barro y otras excrecencias ―el incidente tuvo repercusión internacional y se le conoció como Surgeon's Hall Riot―. A pesar de todos los inconvenientes, las siete mujeres, y aprovechando ese “trato de favor” que les otorga la dispensa especial, se aplican seriamente en sus estudios obteniendo excelentes calificaciones(10).

Al igual que le pasó a Garrett, este éxito no es bien visto por los estudiantes masculinos y algunos médicos de la facultad. Los alumnos varones se rebelan y la escuela se niega a dar a estas mujeres su título en Medicina. Ellas llevan su caso a los tribunales y al Parlamento; el resultado es negativo pues el Parlamento da la razón a la universidad y las siete aspirantes a doctoras pierden la batalla.

No obstante, perder una batalla no significa necesariamente perder una guerra que no había hecho más que comenzar. Sophia y sus compañeras no se rinden. La mayoría de ellas se gradúa en Berna (Suiza) y cuando vuelven a Gran Bretaña fundan su propia escuela, la London School of Medicine for Women(10).

Dados los inconvenientes que Elizabeth Garrett Anderson tuvo que sufrir también para formarse como médica no es de extrañar que apoyara la causa de Sophia. Por eso colabora en la fundación de esta escuela de medicina para mujeres. Allí, ella misma imparte clases y contrata como profesora de ginecología a la primera médica de Estados Unidos ―en realidad de todo el mundo―, Elizabeth Blackwell, la responsable del interés de Garrett por la medicina pues la conoció cuando Blackwell fue a Inglaterra a impartir un ciclo de conferencias titulado “Medicina, como profesión para damas”(3).

La implicación e inquietudes sociales de Garrett la convierten en una ferviente sufragista, de hecho, en 1908 es elegida alcaldesa de Aldeburgh, convirtiéndose así en la primera mujer de Gran Bretaña que alcanza este cargo, dando muestra, una vez más, de ser una de las adelantadas en romper techos de cristal(11).

Elizabeth muere el diecisiete de diciembre de 1917. Tiene ochenta y un años, y el hospital que ella había fundado toma su nombre en homenaje a alguien que nunca se dio por vencida a pesar de las múltiples trabas que encontró en su camino por el simple hecho de haber nacido mujer.

El trabajo de estas pioneras de la titulación en Medicina acabó dando sus frutos. El Irish College of Physicians, tras las acciones de estas guerreras, decidió aceptar a las mujeres en los exámenes de titulación, y en Londres, el Royal Free Hospital, acabó admitiendo a mujeres estudiantes para realizar estudios clínicos(3).

Aquella batalla de Edimburgo capitaneada por Sophia se perdió cuando el Parlamento no reconoció la titulación adquirida, pero finalmente estas incansables luchadoras ganaron la guerra por el acceso de las mujeres a la universidad.

Gracias a mujeres así, inasequibles al desaliento y a las dificultades, el camino para poder acceder a la formación académica y profesional está mucho más allanado. Aún hay muchas cosas por hacer y muchos más obstáculos que salvar, pero aquellas pioneras demostraron que la perseverancia y el reconocer que el saber no es patrimonio de ningún género garantizan alcanzar cualquier meta a través del trabajo, la constancia y la preparación académica.

Va por todas ellas.