INTRODUCCIÓN

En 2013, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y Sida (ONUSIDA) hizo un llamamiento a todos los países del mundo para que reforzaran sus compromisos con los programas de prevención y control de la infección por el VIH, fijando como fecha el año 2020, en lo que se conoce como la estrategia 90-90-90 de ONUSIDA1.

La finalidad de esta estrategia es que, para el año 2020, se consiga diagnosticar al 90% de las personas con el VIH, tratar con antirretrovirales al 90% de las personas diagnosticadas, y alcanzar la supresión de la carga viral en el 90% de las personas tratadas1. A estos objetivos se añadía un objetivo transversal de “Cero Discriminación”.

En España nos encontramos muy cerca de alcanzar estos objetivos. Se estima que en 2016 un 86,2% de las personas con infección por el VIH conocía su diagnóstico, un 93,4% de las personas diagnosticadas recibían tratamiento antirretroviral y un 90,4% de las personas diagnosticadas que reciben tratamiento antirretroviral habían alcanzado supresión viral2 (figura 1).

Fuente: Unidad de vigilancia del VIH y conductas de riesgo. Estimación del Continuo de Atención del VIH en España, 2016. Madrid: Centro Nacional de Epidemiología - Instituto de Salud Carlos III / Plan Nacional sobre el Sida - Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación; 201.9.

Figura 1. Estimaciones Continuo de Atención del VIH en España, 2016.

A pesar de estos avances, las repercusiones psicosociales de la enfermedad no han experimentado los mismos logros. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el marco de la Estrategia global sobre el VIH para 2016-20213, ha incluido la atención continuada centrada en la persona, reconociendo que la supresión viral no es el objetivo final del tratamiento (figura 2).

Fuente: OMS. Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra el VIH, 2016-2021.

Figura 2. La continuidad asistencial frente al VIH y la disminución progresiva de la retención.

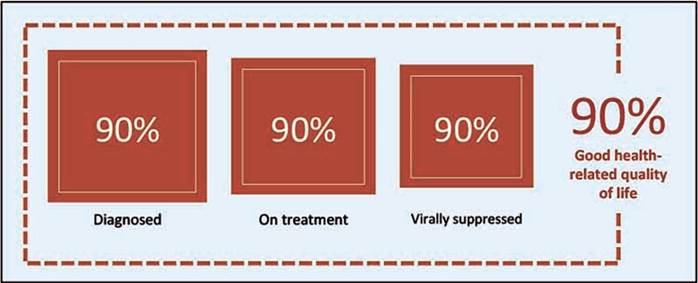

De ahí que en los últimos años, tanto activistas como investigadores/as y otras personas involucradas en la respuesta al VIH propusieran la incorporación de un cuarto 90, que incluyera la calidad de vida relacionada con la salud de las personas con el VIH, entendiendo como parte de la calidad de vida y del bienestar de las personas la eliminación del estigma y la discriminación4 (figura 3).

ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN HACIA LAS PERSONAS CON EL VIH

Erving Goffman define el estigma como un atributo que desacredita socialmente a quien lo soporta, quien queda sometido a reacciones adversas, de hostilidad y de rechazo, que favorecen la soledad y el aislamiento social5.

El estigma asociado al VIH es perjudicial en sí mismo, ya que lleva a las personas con el VIH a sentir vergüenza y culpa, a aislarse. Pero también puede llevar a la sociedad a cometer acciones u omisiones que acaban por rechazar, dañar o vulnerar derechos. A tales actos los denominamos actos de discriminación por razón de VIH o de estado serológico.

Todavía hoy persisten estereotipos y creencias erróneas en parte de la población general, que provocan situaciones de discriminación hacia las personas con el VIH. Los agentes sociales que trabajan en este ámbito ponen de manifiesto las situaciones de discriminación a las que se enfrentan las personas con el VIH en diversas facetas de su vida, debido a la falta de información y a la interpretación inapropiada de las normas.

Las personas con el VIH pueden sufrir diferentes tipos de discriminación, de forma directa e indirecta. El estigma y la discriminación no sólo los sufren las personas con el VIH, sino también aquellas a quienes se les supone la infección, así como por asociación, sus familiares y allegados. En algunos casos además, la infección por el VIH se superpone a otras situaciones preexistentes de exclusión social, como el género, la orientación sexual, la identidad de género o el consumo de drogas. Las desigualdades sociales tienen un claro efecto en la vulnerabilidad frente a la infección, en el pronóstico y evolución de la misma, y en el impacto de la discriminación asociada al VIH, que es aún mayor en estas personas.

Aunque los estudios indican que existe una situación de mejora con respecto a los casos de estigma y discriminación en personas con el VIH, hay evidencias de que queda un largo camino por recorrer en este ámbito.

Uno de los primeros estudios que encontró evidencias de discriminación estructural fue el estudio de la Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España (FIPSE) de 20056, que analizó la discriminación hacia las personas con el VIH y Sida en diversas áreas de la vida, utilizando para ello el protocolo para la identificación de discriminación elaborado por ONUSIDA7. Este estudio encontró prácticas discriminatorias en los reglamentos y protocolos internos de diferentes instituciones. Las situaciones discriminatorias aparecieron con más frecuencia en las prácticas cotidianas en diversos aspectos como la asistencia sanitaria, el empleo, la educación y las relaciones interpersonales.

El estudio realizado en 2012 por la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con la participación de la Universidad del País Vasco8, midió los diferentes grados de estigma hacia las personas con el VIH y compararon los resultados con los datos obtenidos de una encuesta similar efectuada en el año 20089. Aunque la comparación entre los resultados de 2008 y 2012 permite observar un cambio de tendencia positivo, todavía continúan existiendo prejuicios hacia las personas con el VIH. En 2012, un 26% de las personas encuestadas reflejaron que se sentirían incómodas trabajando con una persona con el VIH, y un 49% de personas entrevistadas admitieron su incomodidad si algún/a compañero/a de colegio de sus hijos/as tuviese la infección por el VIH.

El estudio sobre los perfiles de la discriminación en España realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestra que, en 2014, al 4,3 % de la población le incomoda tener a personas con el VIH como vecinos, y el 11,3% desaprueba que una persona con el VIH trabaje en una oficina donde hay más personas trabajando10.

La encuesta “¿Ha dejado el VIH de ser un problema?”, realizada en 2018 por la Asociación Internacional de Proveedores de Cuidado del Sida (IAPAC, por sus siglas en inglés) en 12 países europeos, con una participación de 24.212 personas mayores de 18 años, entre ellas, más de 2.000 españolas, muestra que en España un 28% de personas no se sentiría cómoda trabajando con alguien con el VIH, un 47% considera que una persona con este virus no debería trabajar en hospitales o residencias para la tercera edad, el 46% que no deberían ejercer como profesionales del sector sanitario y un 55% expresa que, en caso de no tener pareja, sentirían incomodidad saliendo con alguien infectado por el virus11.

PACTO SOCIAL POR LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA IGUALDAD DE TRATO ASOCIADA AL VIH

El 27 de noviembre de 2018, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social impulsó el Pacto Social por la No discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH12 (figuras 4 y 5), fruto del consenso alcanzado entre múltiples actores involucrados y suscrito por los agentes sociales e institucionales claves en la respuesta frente al VIH.

El Pacto Social nace con el objetivo de eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH y al Sida, garantizando la igualdad de trato y de oportunidades, la no discriminación, el respeto de los derechos fundamentales y la diversidad de las personas afectadas.

Para su implementación, se pretende impulsar las adhesiones al mismo de personas, instituciones y asociaciones que apoyen y desarrollen los compromisos para eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH y al Sida.

El Pacto Social abarca todos los ámbitos de la vida, tanto públicos como privados, a través de la promoción de políticas, estrategias y líneas de actuación, y se desarrolla a través de los siguientes objetivos específicos:

- Favorecer la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con el VIH.

- Trabajar en favor de la aceptación social.

- Reducir el impacto del estigma en las personas con el VIH.

- Generar conocimiento que oriente las políticas y acciones frente a la discriminación.

Para realizar el seguimiento del Pacto Social se creó un Comité Coordinador, constituido por la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida, los Planes Autonómicos de Sida de Andalucía, Cataluña y el País Vasco, la Coordinadora Estatal de Sida (CESIDA), las sociedades científicas SESIDA y GESIDA, la Red de Asociaciones Trabajando en Positivo y la Universidad de Alcalá.

Con el objetivo de visibilizar la situación de las personas con infección por el VIH, así como todas las actividades relacionadas con el Pacto Social que se están desarrollando, se ha puesto en marcha un Plan de Comunicación online a través de las redes sociales y de la web www.pactosocialvih.es.

Entre las principales acciones previstas a realizar se encuentran:

- Análisis de la normativa vigente a nivel autonómico, en coordinación con las personas responsables en las comunidades autónomas, para la identificación de normas discriminatorias y/o que limiten los derechos de las personas con VIH.

- Impulsar grupos de trabajo para la realización de los siguientes estudios: “Creencias y actitudes de la población española hacia las personas con VIH en 2020. Evolución desde el año 2008”; “Índice de estigma en personas que viven con VIH” y; “Percepción sobre el VIH en empresas”.

- Impulsar el grupo de trabajo para elaborar un Manual de Buenas Prácticas Empresariales en empresas públicas y en la función pública.

En este contexto, el Gobierno español acordó la revisión de todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público, que se materializó en el Acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de noviembre de 2018, publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 44, de 20 de febrero de 201913. Por dicho acuerdo, se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de las pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público, como el VIH, la diabetes, la enfermedad celíaca y la psoriasis.

Para el impulso y seguimiento de lo dispuesto en dicho Acuerdo se constituyó un Grupo de Trabajo Interministerial, formado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Interior, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, así como un Comité Técnico y Asesor en el que también participan asociaciones no gubernamentales del campo del VIH, como la Red de Asociaciones Trabajando en Positivo, CESIDA y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), con el objetivo es revisar las convocatorias de empleo público.

Desde el lanzamiento del Pacto Social, también se han articulado espacios de trabajo con múltiples actores que han favorecido la puesta en marcha de distintas iniciativas. Un ejemplo de ello ha sido la colaboración con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad, para la realización de la Declaración institucional conjunta de octubre de 2019 de los Consejos Interterritoriales del Sistema Nacional de Salud y Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia, en la que las comunidades autónomas asumen el compromiso de eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con infección por el VIH, en relación con el acceso a centros residenciales públicos o a plazas concertadas en centros de titularidad privada.

Para ello, se comprometen a adaptar las instrucciones de acceso a dichos centros, con el objetivo de evitar exclusiones discriminatorias hacia las personas con el VIH.

CONCLUSIONES

Como conclusión, señalar que aunque en España todavía estamos lejos de alcanzar el objetivo del “cuarto 90” y de “cero discriminación”, la materialización del Pacto Social por la No discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH ha supuesto un importante avance en la protección de los derechos de las personas con el VIH frente a dicha discriminación, y una de las claves del éxito para su implementación son las alianzas y sinergias que se han establecido con distintos sectores como la administración general, comunidades autónomas, entidades locales, ONG, sociedades científicas, sindicatos, empleadores, medios de comunicación y universidades, los cuales tienen una implicación fundamental en su desarrollo.

La cooperación interinstitucional y autonómica, la interdisciplinariedad y la participación ciudadana han sido y son un factor clave en el abordaje de la prevención y la respuesta a la discriminación y el estigma.

Este Pacto Social supone un punto de partida que cuenta con una implicación política y social frente al estigma y la discriminación. Se trata de un texto vivo que tendrá que irse modificando a medida que se avance, desestimando acciones ya logradas e incorporando nuevos retos emergentes para frenar el impacto sanitario y social de la infección, para lograr así una sociedad más igualitaria, inclusiva y participativa.