INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre cuadros de drogodependencia han ido incorporando la dimensión sexo/género como factor diferencial en las pautas de consumo1, en la sintomatología, en los problemas derivados de la adicción y en la respuesta ante los tratamientos2, con el fin de obtener una información más ajustada a la realidad3,4. Así, se ha mostrado que las pautas de consumo de sustancias como el cannabis, el alcohol o el tabaco se han ido igualando entre hombres y mujeres jóvenes5,6, pero persisten las diferencias en los impactos físicos, mentales, emocionales y sociales que tiene el consumo entre sexos7, así como en los cuadros de politoxicomanía8,9,10.

Es necesario ir acumulando evidencias sobre la eficacia de los tratamientos diferenciados para hombres y mujeres ante la drogodependencia. De hecho, estos tratamientos, lejos de ser considerados como elementos segregadores, pueden ofrecer la oportunidad de implantar medidas de igualdad de oportunidades en las comunidades terapéuticas11. Una parte de las mujeres drogodependientes no llega a reconocer sus problemas de consumo, ya que la estigmatización social actúa con mayor contundencia en su caso que en los hombres12. Esto hace que las mujeres con problemas de adicción recurran a servicios especializados más tarde que los hombres. Temen ser separadas de sus hijos/as o perder su tutela legal, así como ser rechazadas por sus familiares13 y, además, padecer violencia de género14.

Por otro lado, una vez que las mujeres deciden acudir a un centro terapéutico, se detecta que son más proclives a establecer relaciones de dependencia y vínculos afectivos con algún compañero durante el proceso terapéutico. Ante la hipótesis de que estos vínculos tengan efectos nocivos para lograr el éxito terapéutico, el centro que protagoniza nuestro caso decidió en 2005 crear dos grupos separados, para hombres y para mujeres, en los que se desarrollaron programas específicos.

En este estudio se analizaron los resultados alcanzados (éxito/no éxito) en un centro terapéutico dirigido a personas drogodependientes, en dos períodos temporales (primer período, entre enero de 2000 y diciembre de 2005, y el período posterior al 2005). En el primer período, hombres y mujeres fueron tratados de forma conjunta mientras que en el segundo se decidió separar a hombres y mujeres en dos grupos terapéuticos diferentes. Los gestores y técnicos del centro consideraron que la separación de hombres y mujeres podría incrementar el número de altas exitosas. En este trabajo se entiende el éxito del tratamiento cuando la persona obtiene un alta terapéutica frente a las altas por expulsión, defunción, derivación o por causas de fuerza mayor.

El objetivo principal de este estudio fue analizar la existencia de diferencias significativas entre el éxito obtenido antes y después de la división de los grupos por sexo y, al mismo tiempo, se observó la existencia o no de diferencias para los hombres y para las mujeres en los dos períodos. En este sentido, el estudio tuvo un doble alcance comparativo: temporal y por sexo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las unidades de análisis que compusieron la muestra fueron los hombres y mujeres drogodependientes usuarios de un centro terapéutico, del cual omitimos ofrecer más información con el objetivo último de respetar la intimidad, confidencialidad y anonimato de las personas que han participado en esta investigación. A partir de 2005, en el centro se pasó de un modelo de intervención mixta en tres etapas (incluso separadas físicamente a nivel territorial) a un modelo de tratamiento por sexo integrado en un solo recurso, esto es, con todo el proceso realizado en el mismo centro.

El modelo terapéutico constó de tres etapas. En la primera (grupo de entrada), se trabajó la abstinencia a las drogas, la integración en el centro (bien de forma residencial o no) y se trabajó la motivación por el cambio, en grupos de entre 5 a 8 personas y de forma individualizada, gracias al seguimiento de terapeutas. La segunda etapa (grupo de seguimiento), una vez superados los objetivos de la primera, tuvo dos momentos o sub-etapas: en la primera (6-8 meses de duración), se pretendió consolidar los cambios conseguidos, a través de la participación en el grupo de referencia y en otros grupos con objetivos específicos. Para el caso de las personas residentes, se realizó también una progresión de la autonomía personal. En la segunda sub-etapa (2-4 meses de duración), se intensificaron los objetivos de la anterior sub-etapa. Por último, en la tercera etapa (grupo de reinserción) se fue finalizando el trabajo en grupos específicos e incrementando la participación en actividades externas semi-tuteladas, ofreciéndose siempre la posibilidad futura de seguimiento ambulatorio para evitar las recaídas.

Se trabajó con datos procedentes de los expedientes de los usuarios (sexo, edad, nivel de estudios, hogar en el que vivían, situación laboral, lugar de nacimiento y lugar de residencia), y con información terapéutica (si se trataba de usuarios derivados o no, de qué institución o entidad provenían, fecha de ingreso, fecha de alta y tipo de droga o sustancia principal). La mayoría de los usuarios no eran residentes y no existía información detallada de sus tratamientos. El número de casos analizados en el período anterior a 2005 fue de 439 (364 hombres y 75 mujeres) y el número de casos correspondientes al período a partir de 2005 fue de 1.274 (999 hombres y 275 mujeres). El interés analítico fue comparar los perfiles de hombres y mujeres en cada período de referencia, para después comparar los resultados de los hombres y los de las mujeres entre los dos períodos.

La metodología utilizada combinó tres tipos de análisis. En primer lugar, se realizó un análisis de los perfiles de las personas en cada período para conocer sus características respecto a su edad, nivel de estudios, situación laboral, días de tratamiento, clase de droga consumida o tipo de alta. Para las variables como el número de días de tratamiento, se procedió a realizar pruebas T para muestras independientes en el caso de la comparación entre hombres y mujeres y también en el caso de la comparación entre los dos períodos. Para las variables cualitativas se procedió a realizar análisis de contingencia y al cálculo de las Odds ratio (OR) para determinar la probabilidad de éxito/no éxito del alta terapéutica, también para los dos períodos.

Finalmente se realizó un análisis de regresión logística para predecir el comportamiento de hombres y mujeres respecto al éxito/no éxito en función de variables independientes como la edad, la situación laboral, el nivel de estudios, los días de tratamiento y el tipo de droga consumida. La inexistencia de asociación estadística significativa entre la mayoría de estas variables y la variable éxito/no éxito para el período anterior a 2005 hizo irrelevante plantearse una ecuación logística para este período. Por tanto, el análisis de regresión se realizó exclusivamente para la muestra tratada a partir del 2005, para la que sí se encontraron relaciones bivariadas significativas entre las variables predictoras y la variable éxito/no éxito. Por tanto, el objetivo fue hallar la función logística que permitiera calcular las probabilidades de éxito para hombres y para mujeres (n=1.274) en función de determinadas variables. Las variables dependiente e independientes consideradas en el modelo son las reflejadas en la tabla 1.

RESULTADOS

En el período anterior a 2005, la edad media de los hombres era de 42,8 años frente a los 44,8 años de las mujeres. A partir de 2005, la edad se redujo para los dos sexos: 41,9 años y 42,5 años para hombres y mujeres, respectivamente.

Se comenzó por realizar un análisis bivariado entre la variable dependiente “Alta terapéutica” (0=No éxito; 1=Éxito) y las variables consideradas predictoras, para observar si existía o no asociación estadísticamente significativa.

La sustancia principal y la co-principal cambiaron en los dos períodos y para los dos sexos. En el caso de los hombres, antes de 2005 predominaron la cocaína (35%) y el alcohol (27%), aunque con una presencia importante de la heroína (21%). Alcohol (34%) y cocaína (40%) aumentaron su presencia después de 2005, en detrimento de la heroína (16%). En el caso de las mujeres, destacó el incremento del alcohol (de 24% al 45%) como droga dominante de un período a otro, que fue en paralelo al descenso de la presencia de otras drogas (cocaína, de 40% a 36%; heroína, de 21% a 11%).

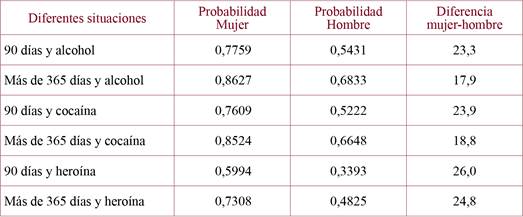

Respecto al número medio de días de tratamiento, en los hombres el aumento fue de 142 a 182 días, comparando los dos períodos, mientras que para las mujeres el número medio de días aumentó de 118 a 120. Respecto al éxito/no éxito terapéutico, se observaron diferencias significativas (**p<0,001) entre mujeres y hombres para el segundo período, pero no para el primero, según puede verse en la tabla 2.

Tabla 2. Diferencias en el éxito terapéutico entre hombres y mujeres para los dos períodos.

(***)Significativo a NC=99%.

Las diferencias en el éxito terapéutico entre hombres y mujeres antes de 2005 fueron nulas (una OR muy cercana al valor 1 y p>0,05 para el test Haenszel-Mantel), mientras que a partir del 2005 las diferencias de éxito terapéutico entre hombres y mujeres se acrecentaron: la odds para los hombres fue de 2,7 mientras que para las mujeres fue de 7,1, casi tres veces más. El test Haenszel-Mantel confirmó las diferencias de comportamiento por sexo (**p<0,001), hecho que se mostró también con un intervalo de confianza para la OR que no contiene el valor 1. La OR después de 2005, menor a 1, indicó que la presencia del factor éxito no se asocia con la presencia de la categoría hombre, sino con la de mujer. Traducida a probabilidades el valor de la OR mediante la fórmula P(OR)= [OR/(1+OR)]=[0,389/(1+0,389)]=0,2799, indicó que existe un 28% de probabilidades de que el éxito esté asociado a la presencia del factor hombre, frente a un 72% de que el éxito esté asociado a la presencia del factor mujer.

Los hombres presentaron niveles de estudio más bajos que las mujeres antes de 2005, mientras que, a partir del 2005, las diferencias desaparecieron, presentando hombres y mujeres perfiles de formación más homogéneos a la baja: a partir de 2005 predominaron los estudios primarios y de secundaria obligatoria. En relación a la actividad/inactividad, también se observaron diferencias significativas entre sexos cuando comparamos los dos períodos (*p<0,05), pero no en cada período: antes de 2005, predominaron los hombres parados (70%) frente al 59% de mujeres paradas. Las mujeres ocupadas antes de 2005 se distanciaron de los hombres ocupados (16% y 8% respectivamente). En el período posterior a 2005, los perfiles de ocupación fueron similares entre hombres y mujeres.

Por último, antes de 2005 no hubo relación estadística significativa entre el tipo de droga consumida y el éxito terapéutico ni para hombres ni para mujeres. Sin embargo, a partir de 2005 sí se observó relación estadística significativa entre el tipo de droga y el éxito: las personas consumidoras de alcohol y de cocaína tuvieron mayor tasa de éxito que el resto. Esta asociación estadística fue válida sólo para los hombres, mientras que en el caso de las mujeres el tipo de droga no influyó en el éxito.

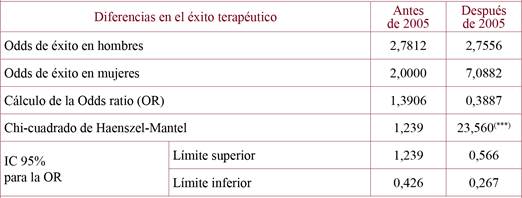

Como se ve en la tabla 3, durante el período anterior a 2005 sólo los días de tratamiento presentaron asociación estadísticamente significativa con el éxito terapéutico. Sin embargo, en el período posterior a 2005 también presentaron asociación con el éxito, el sexo del paciente y el tipo de droga consumido. No se ha encontrado relación entre los estudios, la situación laboral, la edad y las probabilidades de éxito terapéutico.

Tabla 3. Relación entre éxito y variables predictoras. Período posterior y anterior a 2005.

(***)Significación para un NC=99%.

La observación de la distribución conjunta de las variables que se asocian con el éxito terapéutico, indicaron las siguientes tendencias:

i) A mayor tiempo de tratamiento, mayor porcentaje de personas con éxito terapéutico. Para el período posterior a 2005, la OR entre “Menos días de tratamiento” y “Más días de tratamiento”, alcanzó un valor de 0,505 (0,798>OR>0,319). Existe un 33,6% de probabilidad de que el éxito estuviera asociado a la mayor duración del tratamiento.

ii) Dependiendo de la droga consumida, la probabilidad de éxito fue mayor. Así, la OR entre “Consumo de cocaína” y “Consumo de heroína” arrojó un valor OR de 2,33, (0,798>OR>0,319). Hubo un 69,9% de probabilidades de que el éxito estuviera asociado más al tratamiento del consumo de cocaína que al de heroína, mientras que la OR en el “Consumo de alcohol” y en el “Consumo de cocaína” no fue significativo.

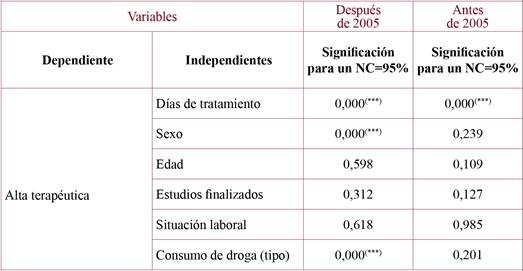

iii) La probabilidad de éxito terapéutico fue mayor en mujeres que en hombres en el período posterior a 2005. La OR para sexo y éxito fue de 0,389 (0,566>OR>0,267). El análisis de comparación de medias arrojó los datos reflejados en la tabla 4.

En el caso de las mujeres, prácticamente no aumentó el número de días de tratamiento entre el primer período y el segundo período. La diferencia en las medias de días no fue significativa. En los hombres ocurrió lo contrario: ellos sí aumentaron el tratamiento en 40 días de media, lo que hace que hubiera diferencias significativas entre los dos períodos (*p<0,05). Sin embargo, este aumento de días no supuso para los hombres mayor probabilidad de éxito de un período a otro ni tampoco comparativamente con las mujeres para después de 2005, como veremos a continuación.

El paso siguiente en el análisis fue predecir el éxito/no éxito para n=1.250 (24 casos perdidos) a través del cálculo de la probabilidad del suceso, usando el modelo de una función logística lo más parsimoniosa posible. El método utilizado en la regresión fue el denominado “Método por pasos hacia adelante”. Tras las pruebas iniciales realizadas que incluían variables como situación laboral, edad y nivel de estudios, se optó finalmente por no incluirlas en el análisis, hecho que mejoró los valores tanto de la prueba ómnibus como de la R2 de Cox y Snell, consiguiendo un modelo más ajustado. En la prueba ómnibus, la chi cuadrado aumentó su valor del Paso 1 (**p<0,01) al Paso 3 (**p<0,001).

El modelo predijo correctamente el 98,8% de los casos que tuvieron éxito, por lo que se considera un modelo bueno para poder predecir cuando una persona puede potencialmente responder con éxito al tratamiento. Por último, en la tabla 5 de Variables de la ecuación se muestran únicamente los datos correspondientes al Paso 3.

Tabla 5. Resultados del análisis de regresión.

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: SEXO; en el paso 2: DROGA PRINCIPAL;en el paso 3: DÍAS DE TRATAMIENTO

Como se puede ver, todos los coeficientes fueron significativos excepto para “181 a 365 días” y “cocaína”. Los valores positivos de los coeficientes (0,024 y 0,596) indicaron que la presencia de éxito fue más frecuente cuantos más días de tratamiento. Los coeficientes negativos de las variables “Alcohol” y “Heroína” mostraron que el éxito fue menos probable con estas sustancias. Por otra parte, los intervalos de confianza de las OR dejaron fuera el valor 1, por lo que fueron significativos. En nuestro caso fue 4,46 veces más grande el cociente entre la probabilidad de tener éxito que de no tenerlo en mujeres que en hombres, y 2,94 veces más grande el cociente entre la probabilidad de tener éxito que de no tenerlo en las personas que han tenido tratamientos largos en el tiempo. En términos probabilísticos [OR/(1+OR)] la probabilidad de éxito de una mujer en relación con un hombre, sería de 0,7443 (ver tabla 5).

El modelo vendría definido por la siguiente ecuación:

DISCUSIÓN

Las edades de las personas tratadas, tanto en uno como en el otro período, son elevadas para los dos sexos, lo que puede suponer un grado de cronicidad en el perfil de la drogadicción15. La decisión personal de acudir al centro terapéutico se toma una vez que los efectos de la droga son incapacitantes a niveles de funcionamiento16.

Los principales resultados de este trabajo muestran que, una vez son atendidas las diferencias en los impactos físicos, mentales, emocionales y sociales entre hombres y mujeres drogodependientes, la tasa de éxito terapéutico en los hombres prácticamente no varía de un período a otro, mientras que en el caso de las mujeres aumenta considerablemente cuando reciben tratamiento de forma separada, especialmente en los tratamientos más cortos de tiempo.

Así, se confirma la existencia de diferencias en los comportamientos por sexo en relación al éxito de los tratamientos, produciéndose una mejora que, con independencia del tipo de droga consumida, afecta positivamente a las probabilidades de éxito de las mujeres. Éstas presentan tasas de éxito superiores a los varones, quienes mantuvieron tasas de éxito invariables una vez iniciados los tratamientos por separado.

La decisión de separar mujeres y hombres para el tratamiento se tomó tras un análisis de las problemáticas físicas, sociales y emocionales derivadas de la adicción. Se analizaron casos concretos en los que mujeres eran fuertemente influenciadas por hombres que bien eran sus parejas o con los que se emparejaban durante el tratamiento conjunto, y una parte del fracaso terapéutico se considera que se debió a esta interacción, que por otra parte era de muy difícil control17.

Los datos confirman que mientras que para el primer período los éxitos terapéuticos se distribuyen de forma prácticamente similar entre hombres y mujeres, una vez producida la separación se observa una relevante mejora del éxito entre las mujeres, mientras que el éxito en los hombres prácticamente permanece inalterado. Antes de 2005, el éxito tanto en hombres como en mujeres se puede expresar como una función del número de días de tratamiento pero no se asocia a ninguna otra variable. Los tratamientos que se aplicaron entre 2000 y 2005 a hombres y mujeres fueron indistintos, participando de los mismos grupos terapéuticos.

Cuando se trata de períodos cortos de tiempo (menos de 90 días), las probabilidades de éxito en las mujeres son las mayores que se observan respecto a los hombres. O sea, los tratamientos largos o muy largos en el tiempo tienden a igualar las probabilidades de éxito terapéutico en hombres y mujeres, pero en los tratamientos cortos las mujeres presentan mayores probabilidades de éxito que los hombres. En el caso de los hombres, el consumo de heroína marca mucho las probabilidades de éxito: en su caso, ni los tratamientos cortos ni los prolongados en el tiempo aseguraron una probabilidad por encima del 0,50. Las mujeres presentaron en todos los tipos de consumo mayores probabilidades de éxito que los hombres, mientras que antes de la separación no se observan diferencias significativas (ver tabla 6).

Los datos reflejan la necesidad de desarrollar programas terapéuticos y de reinserción con perspectiva de género18.

La principal limitación del estudio radica en que al trabajar con expedientes no pudimos conocer con exactitud los contenidos de las acciones terapéuticas, más allá de conocer que la terapia era grupal (en grupos amplios en el primer período y más reducidos en el segundo). Tampoco tuvimos conocimiento del impacto del seguimiento individualizado, que también podría influir en el éxito terapéutico.