INTRODUCCIÓN

La episiotomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en realizar un corte en la parte inferior de la vagina, el anillo vulvar y el tejido perineal de las mujeres durante la fase de expulsivo en el parto, acortando el tiempo de dicho periodo y facilitando la salida del feto1,2.

Esta incisión quirúrgica apareció a finales del siglo XVIII. Fue descrita en 1742 por el médico irlandés Sir Fielding Oul, utilizándose de forma exclusiva en partos dificultosos3. En 1847 Dubois fue el primero en sugerir la modalidad mediolateral y diez años más tarde, Carl Braun fue el primero en denominar “episiotomía” a la incisión perineal1. A partir de 1920, los obstetras DeLee y Pomeroy indicaron un uso generalizado de esta técnica, pasando a convertirse en un procedimiento habitual, ocasionando que a finales del siglo XIX se extendiera la idea de la episiotomía profiláctica para prevenir el daño perineal4,5.

Desde finales del siglo XIX, el proceso del parto comenzó a ser atendido en los hospitales, siendo esta la etapa en la que se inicia la medicalización del parto con la utilización de instrumentos, uso de la postura de litotomía para parir y la analgesia epidural, entre otros6 y se incluyeron ciertas prácticas de rutina y protocolos al considerar el parto como un proceso hospitalario7. Sin embargo, en la década de los 80, la Organización Mundial de la Salud instó a revisar el modelo biomédico de atención a la gestación, el parto y el nacimiento, porque su medicalización no respetaba el derecho de las mujeres a recibir una atención adecuada que tuviera en cuenta sus necesidades y expectativas6.

Los estudios realizados en 1983 por Thacker y Banta cuestionaron su uso rutinario, demostrando que dicha técnica no estaba justificada y presentaba amplios riesgos8. A partir de ese momento, comenzaron a publicarse guías de práctica clínica y recomendaciones por parte de diversos organismos internacionales. Así, en 1996, la Organización Mundial de la Salud publicó un documento en el que se afirmaba que no existía ninguna evidencia de que el uso indiscriminado de la episiotomía tuviera efectos beneficiosos, pero sí la había en lo referente a que esta podía producir daños9. En el presente siglo, Carroli et al10,11 publicaron en 2008 una revisión con una gran repercusión, en la que afirmaban que el uso restrictivo de la episiotomía producía un traumatismo perineal menos grave, un menor traumatismo perineal posterior, menor necesidad de suturas y menores complicaciones de cicatrización.

En el año 2007, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social publicó la Estrategia de Atención al Parto Normal con el objetivo de protocolizar las actuaciones a seguir ante el proceso de parto12,13. Actualmente, contamos en la Región de Murcia con una Vía clínica de atención al parto normal, publicada por el Servicio Murciano de Salud en 2013, que deriva de las propuestas formuladas en el año 2007, a través del documento del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la Estrategia de Atención al Parto Normal y, posteriormente, en el año 2010 contamos con la Guía de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto Normal. Dicha guía recomienda practicar episiotomía selectiva y previa analgesia eficaz14.

La realización de episiotomía es una de las prácticas más cuestionadas por los organismos sanitarios dada la fuerte evidencia científica existente sobre sus efectos adversos, que son la extensión a desgarros de tercer y cuarto grado y la disfunción del esfínter anal después del parto o dispareunia, entre otros15. En la actualidad se recomienda su uso restrictivo pero no existe un criterio común para su realización, y la falta de consenso en cuanto a cuando debería estar indicada conlleva a una gran variabilidad en la tasa de episiotomías16. La Guía de Atención al Parto Normal de 2010 indica que deberá realizarse si hay necesidad clínica, como durante un parto instrumental o cuando exista sospecha de compromiso fetal13. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia indica que ha de ser restrictiva, limitada únicamente a los casos en que la persona que asiste el parto considere necesarios17,18.

La Organización Mundial de la Salud alerta de que una tasa por encima del 20% no está justificada15, marcando como objetivo recomendado un porcentaje menor del 10%9, mientras que el Ministerio de Sanidad propone como estándar de calidad una tasa inferior al 15%. Aunque en los últimos años las episiotomías han experimentado un fuerte descenso, fomentado en gran medida por las políticas de desmedicalización de la atención al parto que se están impulsando, aún queda mucho camino por recorrer hasta cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. El intervencionismo no tiene base en la evidencia científica disponible y no parece justificarse con unos mejores resultados en otros aspectos, como pueden ser la mortalidad perinatal o neonatal. En realidad, muchos de los países europeos con menores tasas de mortalidad perinatal y neonatal son los mismos que tienen unas menores tasas de intervenciones obstétricas durante el parto (los países nórdicos)15. Sin embargo, España cuenta con un porcentaje de episiotomías del 43% y se sitúa como el octavo país con mayores tasas de los 29 países que recoge el informe European Perinatal Health Report. Health and Care of Pregnant Women and Babies in Europe in 201019. En el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, tras un estudio llevado a cabo por Ballesteros et al2, se puso de relieve los resultados que eran susceptibles de mejora, como la tasa de episiotomía, que en 2012 se realizó al 36,5% en partos eutócicos y al 90% en partos instrumentados.

En cuanto al tipo de episiotomía, en España sí existe mayor consenso, realizándose en la mayoría de los casos la incisión medio-lateral derecha, tal y como recomienda la Estrategia de Atención al Parto Normal, ya que disminuyó el riesgo de desgarros de tercer y cuarto grado comparado con la episiotomía media: se realiza con un ángulo de entre 45 y 60 grados y siendo de 3 a 5 cm de longitud12, con los dedos índices y medio de la mano izquierda levantando el periné para no lesionar al feto e introduciendo la tijera entre ambos dedos2.

La evidencia científica demostró que la episiotomía fue el mayor factor de riesgo para desgarros de tercer y cuarto grado21 cuando era media y corroboró que dicha técnica no previno la incontinencia urinaria ni las disfunciones del suelo pélvico10. También se relacionó con un periodo de cicatrización más prologado comparado con desgarros, mayores tasas de infección y mayor pérdida de sangre22. Por tanto, era importante restringir la práctica de episiotomías, porque no existe evidencia que respalde su efecto protector en el periné para desgarros mayores23. El no efectuar episiotomía incrementó los desgarros perineales de primer grado y, en menor medida, los de segundo, sin que ocasionara un mayor riesgo para el bienestar fetal ni peores resultados en el test de Apgar22. Entre los factores que influyeron en la realización de episiotomía se relacionaron, entre otros, el peso del recién nacido, el uso de analgesia epidural24, la paridad25 y el tipo de inicio y fin de parto5.

En la práctica diaria se puso en evidencia la necesidad de hacer conscientes a los profesionales sanitarios que atienden partos de que la episiotomía no es una técnica libre de complicaciones y de la morbilidad que puede llegar a ocasionar. Por tanto, se hace imprescindible conseguir actuaciones más justificadas y basadas en la evidencia, consensuando las intervenciones con las parturientas. En consecuencia, cabe cuestionarnos si en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca se está realizando la práctica de episiotomía de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y con las últimas evidencias científicas al respecto y cuáles podrían ser los factores de riesgo asociados a un mayor uso de la misma.

El objetivo general de este trabajo fue conocer la tasa de episiotomía en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y su concordancia con las recomendaciones actuales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Los objetivos específicos fueron:

- Valorar la posible asociación entre la práctica de episiotomía y la forma de inicio y finalización del parto.

- Evaluar la influencia de factores maternos (edad y paridad) con el uso de la episitomía.

- Determinar la relación entre la práctica de episiotomía y las consecuencias en los tipos de desgarros.

- Identificar la asociación del peso del recién nacido con la realización de episiotomía.

- Establecer la relación entre el uso de episiotomía y la adaptación a la vida extrauterina mediante el Test de Apgar.

METODOLOGÍA

Se diseñó un estudio de investigación cuantitativo de tipo observacional, descriptivo y transversal.

Las variables de investigación fueron:

- Independiente: episiotomía.

-

- Dependientes:

Tipo de inicio de parto: Inducido, Estimulado ó Espontáneo.

Tipo de fin de parto: Eutócico, Ventosa / Kiwi, Fórceps / Espátulas.

-

Edad materna: Menor de 20 años, entre 20 y 35 años, mayor de 35 años.

La variable de la edad materna se ha agrupado en función del riesgo de comorbilidades y eventos adversos maternos y fetales, considerando que tanto en gestantes mayores de 35 años26 como menores de 20 años27 aumentan proporcionalmente.)

Paridad: Primípara ó Multípara.

Estado del periné: Desgarro de primer, segundo, tercer o cuarto grado o bien periné íntegro.

Peso del recién nacido: menos de 2.500 gramos, entre 2.500 y 4.000 gramos o mayor de 4.000 gramos). Apgar al minuto de nacer (0-3=intensamente deprimido; 4-6=moderadamente deprimido; 7-10=puntuación satisfactoria)

Se recogieron datos de los partos atendidos en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca durante el año 2016 y hasta noviembre de 2017 a través de la información extraída de los procesos registrados en el programa informático SELENE, que es la base de datos clínicos de dicho hospital. La población de estudio la constituyeron las mujeres atendidas en el ámbito hospitalario durante su proceso de parto. La muestra fue de 10.630 mujeres atendidas entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de octubre de 2017.

Los criterios de inclusión fueron mujeres que parieron en nuestro hospital y cuyos datos de estudio se hubiesen registrado. Se excluyeron los episodios incompletos y las mujeres cuyos partos fueron extrahospitalarios. Se analizaron 10.630 episodios de parto. Para realizar el análisis de datos se utilizó el programa estadísticos SPSS y una base de datos Excel. En un primer nivel se efectuó un análisis descriptivo de las variables obstétricas planteadas y, en un segundo nivel, se contrastaron los datos con los indicadores del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social mediante una comparación de dos proporciones y el test de la ji al cuadrado (χ2). Se consideró la significación estadística para p <0,05.

Con el fin de estimar el Tamaño del Efecto se utilizó la V de Cramer, para variables cualitativas. Este estadístico mide el grado de asociación entre pares de variables y sus valores pueden variar entre -1 y +1, de manera que cuanto más se acerque a 0, menor correlación habrá entre ambas variables. Así pues, los valores de interpretación fueron los siguientes: a) el valor de “0,10” mostró la existencia de Efecto Bajo, pero con un peso relevante para ser considerado; b) “0,30” mostró un Efecto Medio y c) “0,50” mostró un Efecto Alto. También, se calculó el riesgo relativo (RR) para cada par de variables cualitativas como medida relativa del efecto, para determinar la magnitud o fuerza de asociación entre las variables.

La investigación se realizó desde el compromiso del cumplimiento de las normas éticas y legales de investigación, siguiendo los principios éticos de la declaración de Helsinki28 y las normas de buena práctica clínica (CPMP/ICH/135/95)29. Los datos fueron tratados de forma confidencial de acuerdo con la ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal30. Se garantizó en todo momento el respeto de la Ley 41/2002, de 14 de Noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica31, así como la Ley 14/2007, de 3 de Julio, de Investigación biomédica32.

Este estudio se realizó con la aprobación de las comisiones de ética y de investigación del hospital, solicitándola por escrito al Gerente/Comité de Ética de la Institución del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y respetando la protección de los datos.

RESULTADOS

La muestra fue de 10.630 mujeres que parieron en el Hospital Clinico Universitario Arrixaca y cuyos datos de estudio se hubiesen registrado en el programa informático Selene, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de octubre de 2017. La edad materna de las mujeres de la muestra se encontraba en un rango de edad mínima de 13 años y una edad máxima de 56 años. El total de las variables del estudios se encuentran reflejadas en la Tabla 1.

Tabla 1. Variables del estudio.

| Variables | Total de episiotomías | |

|---|---|---|

| Tipo de inicio del parto | Espontáneo | 2.541 |

| Inducido | 473 | |

| Estimulado | 1.535 | |

| Tipo de parto vaginal | Eutócico | 2.060 |

| Fórceps/Espátulas | 281 | |

| Ventosa/Kiwi | 2.194 | |

| Edad | <20 años | 192 |

| 20-35 años | 3.039 | |

| >35 años | 1.312 | |

| Paridad | Primípara | 3.616 |

| Multípara | 927 | |

| Desgarro I grado | 151 | |

| Desgarro II grado | 184 | |

| Desgarro III grado | 84 | |

| Desgarro IV grado | 5 | |

| Peso del RN | <2.500 | 254 |

| 2.501-4.000 | 3.811 | |

| >4.000 | 263 | |

| Apgar | 0-3 | 208 |

| 4-6 | 45 | |

| 7-10 | 4.286 | |

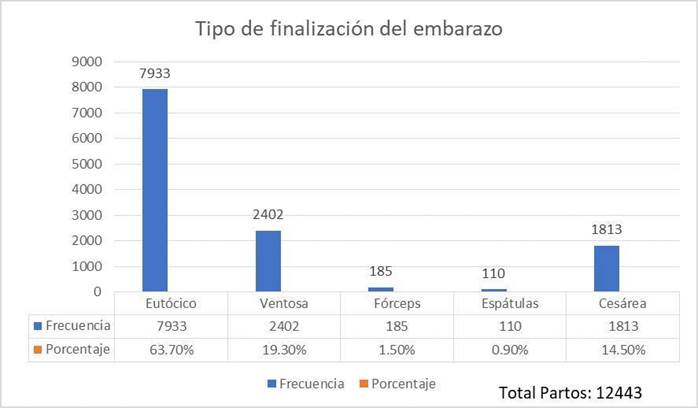

El total de partos vaginales y cesáreas reflejados en la Figura 1 suman un total de 12.443: 10.630 fueron partos vaginales, de los cuales un 63,7% fueron eutócicos y un 21,7% fueron instrumentales, y 1.813 fueron cesáreas, reflejando un porcentaje del 14,5%. El número de mujeres a las que se les realizó episiotomía fue de 4.543. La tasa de episiotomías en partos vaginales en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca fue de un 36,5%.

Respecto al inicio del parto la Tabla 2 expone que, al analizar si tiene relación con la realización de episiotomía, se observó que cuando el parto se inició de forma espontánea el porcentaje de episiotomías fue de un 35,5%, cuando fue inducido el porcentaje fue de un 47,2% y cuando fue estimulado el porcentaje fue de un 42,3%. La relación entre estos tres grupos mostró una diferencia estadísticamente significativa (X2=488,287, p<0,0005), aunque la prueba de tamaño del efecto V de Cramer, reveló que esta relación tuvo un efecto bajo (V=0,114) pero con peso relevante para ser considerado. El riesgo relativo de episiotomía en los partos intervenidos (inducidos o estimulados) fue de 1,24 en relación a los partos espontáneos.

Tabla 2. Frecuencia y análisis bivariado entre los distintos inicios del parto y el uso de la episiotomía. Elaboración propia a partir del registro de datos informáticos del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Selene).

| Tipo de episiotomía | Tipo de inicio del parto | ||

|---|---|---|---|

| Espontáneo | Inducido | Estimulado | |

| No episiotomía | 4.617 | 529 | 2.094 |

| Episiotomía | 2.541 | 473 | 1.535 |

| Total | 7.158 | 1.002 | 3.629 |

X2 =488,287, p< 0,000; V=0,114

En cuanto al procedimiento de episiotomía realizado según el tipo de finalización del parto, se refleja en la Tabla 3 que se observó que en los partos eutócicos fue del 20,6% y en los partos instrumentados fue del 95,25%. De esta manera, el análisis estadístico de los datos mostró una tendencia a realizar episiotomía en los partos instrumentados mientras que en los partos eutócicos la tendencia fue la no realización de la misma.

Tabla 3. Tabla de contingencia de episiotomía en relación al modo en el que finaliza el parto. Elaboración propia a partir del registro de datos informáticos del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Selene).

| Episiotomía | Tipo de parto vaginal | |||

|---|---|---|---|---|

| Eutócico | Fórceps/Espátulas | Ventosa/Kiwi | Total | |

| Sí | 2.060 | 281 | 2.194 | 4.535 |

| No | 5.873 | 14 | 208 | 6.095 |

| Total | 7.933 | 295 | 2.402 | 10.630 |

X2 =488,287, p< 0,000; V=0,114

Además, la prueba estadística empleada fue estadísticamente significativa (X2=5022,547, p<0,0005) y la relación entre las variables se pudo considerar media-alta (V=0,367). Adicionalmente, se calculó el riesgo relativo de que se realizara una episiotomía en un parto instrumentado, la cual fue del 3,54 frente a un parto eutócico.

Respecto a la edad materna, la Tabla 4 informa que, la media de las gestantes fue de 31,52 (DE=5,81), siendo la edad mínima 13 años y la máxima 56 años. Los resultados obtenidos, respecto a la edad materna y la realización de episiotomía fueron estadísticamente significativos (X2=81.155, p<0,0005) pero con un efecto bajo (V=0,057) en la relación. El riesgo relativo de presentar una episiotomía en las mujeres menores de 35 años fue de 1,1 respecto a las mujeres mayores de 35 años.

Tabla 4. Tabla de contingencia relacionando la edad materna con la realización de episiotomía. Elaboración propia a partir del registro de datos informáticos del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Selene).

| Episiotomía | Edad | |||

|---|---|---|---|---|

| <20 años | 20-35 años | >35 años | Total | |

| Sí | 192 | 3.039 | 1.312 | 4.543 |

| No | 200 | 4.883 | 2.821 | 7.904 |

| Total | 392 | 7.922 | 4.133 | 12.447 |

X2=81,155 p<0,000; V=0,057

El análisis de la variable paridad en relación al uso de episiotomía mostró una relación estadísticamente significativa (X2=1424,638, p<0,0005). En la Figura 2 se refleja que se observó que en las mujeres primíparas la realización de episiotomía (49,64%) y la no realización (50,36%) fue muy similar. Sin embargo, en las multíparas, la realización de la episiotomía (15,55%) y la no realización (71%) difirió bastante, mostrando de forma prioritaria la no realización de episiotomía. La relación entre las variables se pudo interpretar como baja (V=0,195) aunque con peso relevante para ser considerado. El riesgo relativo de que se realizara una episiotomía en primíparas fue de 2,78 respecto a las multíparas.

En la Tabla 5 se comparó la realización de episiotomía con la producción de desgarros perineales. El análisis estadístico mostró una relación estadísticamente significativa (X2=1097,870, p<0,0005) entre los grados de desgarro y la realización de episiotomía con un efecto bajo en la relación (V=0,189). Se observó una tendencia a periné íntegro (52,56%), seguido de desgarros perineales de primer grado (28,92%) y segundo grado (18,18%) en los partos en los que no se realizó episiotomía y una tendencia a desgarros de segundo grado (43,40%), seguidos de desgarros de primer grado (35,61%) y de tercer grado (19,81%) en partos con episiotomía.

Tabla 5. Tabla de contingencia de la realización de episiotomía y el grado de desgarro perineal. Elaboración propia a partir del registro de datos informáticos del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Selene).

| Episiotomía | Periné | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Íntegro | Desgarro I grado | Desgarro II grado | Desgarro III grado | Desgarro IV grado | Total | |

| Sí | 151 | 184 | 84 | 5 | 424 | |

| No | 4.039 | 2.222 | 1.397 | 22 | 4 | 7.684 |

| Total | 4.039 | 2.373 | 1.581 | 106 | 9 | 8.108 |

X2=1097,870, p<0,000; V=0,189

En relación al peso del recién nacido, la tendencia para la mayoría de valores fue a la no realización de episiotomía, como se refleja en la Figura 3. Sin embargo, la prueba estadística utilizada resultó significativa X2=20,669, p<0,002) pero con efecto bajo en la relación entre las variables (V= 0,030). El riesgo relativo de realizar una episiotomía en los niños menores de 4000 gramos respecto a los que presentan un peso mayor fue de 1.

Figura 3. Análisis del peso del RN y su relación con la episiotomía. Elaboración propia a partir del registro de datos informáticos del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Selene).

En relación al Apgar al minuto de vida del nacimiento, en la Tabla 6 se evidencia que se pudo apreciar que se les realizó episiotomía a un 36,43% de las mujeres cuyo hijo nació con un Apgar intensamente deprimido (0-3), a un 36,89% de las mujeres cuyo hijo nació con un Apgar moderadamente deprimido (4-6) y a un 36,49% de las mujeres cuyo hijo nació con un Apgar satisfactorio (7-10).

Tabla 6. Tabla de contingencia de episiotomía en relación al modo en el que finaliza el parto. Elaboración propia a partir del registro de datos informáticos del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Selene).

| Episiotomía | Apgar | |||

|---|---|---|---|---|

| 0-3 intensamente deprimido | 4-6 moderadamente deprimido | 7-10 satisfactorio | Total | |

| Sí | 208 | 45 | 4.286 | 4.539 |

| No | 363 | 77 | 7.460 | 7.900 |

| Total | 571 | 122 | 11.746 | 12.439 |

X2=49,748, p<0,523; V=0,037

Estos porcentajes indicaron la escasa relación de la puntuación del Apgar con la realización de episiotomía. De hecho, según los valores estadísticos, (X2=49,748, p<0,523) estos resultados no fueron estadísticamente significativos con una relación muy baja (V=0,037) entre las variables.

DISCUSIÓN

La tasa de episiotomías en partos vaginales atendidos en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca supera la cifra del 15% que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social establece como estándar de calidad12, siendo motivo este resultado para plantearnos por qué no se siguen dichas recomendaciones.

Cuando el parto se inicia de forma espontánea se evidencia un menor riesgo de episiotomía. Este resultado concuerda con el estudio de Camacho-Morell et al16 esta variable nos lleva a cuestionarnos la posibilidad de que la tasa de partos inducidos en el Hospital sea superior a la recomendada.

En un estudio llevado a cabo por Ballesteros et al20 en 2012 en nuestro Hospital, se pone de relieve que la tasa de episiotomía se realizó al 36,5% en partos eutócicos y al 90% en partos instrumentados. A fecha de nuestro estudio, se mantienen cifras similares, lo que se podría interpretar como que no se está realizando una práctica selectiva18 del uso de la episiotomía, lo que manifiesta una tendencia a realizarla en los partos instrumentados mientras que en los partos eutócicos la orientación es a no realizarla. Nos planteamos si existe alguna dificultad para la aplicación de protocolos de episiotomía selectiva entre los obstetras. En vistas de este hecho proponemos que se desarrollen programas para concienciar a los obstetras de la importancia de individualizar la práctica de la realización de episiotomía debido a la morbilidad materna que ocasiona.

Por tanto, se deduce que la instrumentación es un factor de riesgo de episiotomía frente al parto eutócico, coincidiendo así con diversos estudios33,34,35.

En cuanto a la edad materna, según los resultados obtenidos, no tienen asociación la realización de episiotomía y la edad de la gestante. Estos resultados coinciden con el estudio de Azón-López et al36 y Camacho-Morell et al16.

Se observa que si bien en las mujeres primíparas la realización o no de episiotomía es muy similar, sin embargo en las multíparas existe una tendencia a la no realización. Este resultado coincide con diversos estudios16,37,38, donde se observa que la primiparidad es uno de los principales factores de riesgo asociados a la episiotomía. La variable paridad nos lleva a preguntarnos que características son determinantes en una primípara para presentar mayor tasa de episiotomía y si dichas características justifican la diferencia de cifras con respecto a las mujeres multíparas.

Un estudio del Hospital Universitario de Burgos25 concluye que no encontraron ninguna relación entre los partos sin episiotomía y un mayor porcentaje de daños perineales graves. Ballesteros5 afirma en su estudio que los desgarros perineales graves se asocian a la realización de episiotomía, mientras que, la no realización de episiotomía se asocia a desgarros de primer y segundo grado. Nuestro análisis estadístico encuentra una relación significativa entre un mayor grado de desgarro y la realización de episiotomía. Los resultados elevados de episiotomías de nuestro artículo nos hacen pensar en la posibilidad de que en la actualidad se sigan manteniendo las creencias desactualizadas científicamente de que la episiotomía previene desgarros.

En relación al peso fetal y su asociación con el uso de episiotomía, coincidimos con diversos autores en que la relación es mínima o inexistente16,34.

En relación a la realización del Test de Apgar, calculado exclusivamente al minuto del nacimiento, las cifras indican que existe una escasa relación de la puntuación del test con la realización de episiotomía. Nuestros resultados coinciden con otros autores: tanto la episiotomía selectiva como sistemática tiene poco o ningún efecto sobre los neonatos con una puntuación de Apgar menor que siete a los cinco minutos, según la revisión sistemática de Jiang H et al39 y según un artículo publicado por Sadornil-Vicario et al25.

En nuestro estudio se pueden considerar algunas limitaciones, destacando que no se estudian todas las posibles variables que pueden estar relacionadas con el procedimiento de episiotomía, tales como las patologías maternas, la edad gestacional, la posición materna durante el expulsivo y el pH durante el nacimiento.

Es posible que algún dato recogido en el programa informático del Hospital no sea confiable o no se registrara adecuadamente.

Se evidencia que la tasa de episiotomía en partos vaginales es del 36,5%, encontrándose así por encima de la tasa inferior al 15% que recomienda el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Se observa asociación entre la realización de episiotomía y la forma de inicio del parto mediante inducción o estimulación.

La finalización del parto mediante instrumentación pone de manifiesto su relación con el aumento de la tasa de episiotomía, pudiendo afirmar que en partos instrumentados se lleva a cabo de manera sistemática (95,25%).

En cuanto a los factores maternos, se establece una asociación entre la primiparidad y el aumento de la tasa de episiotomías.

Se evidencia una relación significativa entre la práctica de episiotomia y el mayor grado de desgarro.

Tras las conclusiones expuestas, cabe reflexionar que resulta fundamental desarrollar protocolos que consideren los factores que influyen en la práctica de episiotomía con el objetivo de reducir este procedimiento, puesto que conlleva una gran morbilidad materna.