Introducción

Hoy día no cabe duda que se observa una tendencia creciente en la prevalencia de la obesidad mórbida (OM) en el mundo, siendo en España este aumento representativo, especialmente en varones1. La obesidad mórbida va unida a un mayor riesgo de comorbilidades médicas (diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y otras) y psiquiátricas (depresión, ansiedad, y otros síndromes psiquiátricos), incluyendo el riesgo de una muerte prematura2)(3.

Los pacientes sometidos a cirugía bariátrica (CB) tienen indicadores de éxito en función de la disminución del peso, que son el porcentaje de sobrepeso perdido (PSP) y porcentaje del exceso de IMC perdido (PEIMCP), siendo actualmente el más recomendado este último4. Además, se produce una mejoría de sus comorbilidades médicas y psiquiátricas, de su calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y bienestar social del paciente. Por tanto, la CVRS se puede considerar un indicador más del éxito de la cirugía bariátrica2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)(10. Sin embargo, el efecto de la cirugía bariátrica sobre la calidad de vida no está del todo claro, habiendo multitud de covariables que pueden afectar a la calidad de vida de las personas con obesidad mórbida. Otro aspecto poco tenido en cuenta es cómo afecta a la CVRS el tipo de técnica quirúrgica utilizada. Por ello, es necesario llevar a cabo más estudios longitudinales sobre la base de los estudios realizados, que nos permitan conocer los factores que influyen en la CVRS de los pacientes con obesidad mórbida después de la cirugía bariátrica.

Los objetivos del presente estudio son: a) analizar la evolución del porcentaje del exceso de IMC perdido (PEIMCP) y la calidad de vida a los 12 y 24 meses tras la cirugía bariátrica; b) evaluar las diferencias en PEIMCP y calidad de vida en función de la técnica quirúrgica realizada, bypass gástrico o gastrectomía vertical; y c) examinar la relación entre PEIMCP y la calidad de vida.

Material y método

Un total de 436 pacientes estaban incluidos en el programa de CB en la Unidad Multidisciplinar de Atención Integral al paciente Obeso (UMAIO) entre febrero de 2009 y enero del 2016, para someterse a una intervención de CB. Los criterios de inclusión del protocolo fueron: 1) pacientes con edad entre 18 y 60 años, 2) índice de masa corporal (IMC) > de 40 kg/m2 o pacientes con IMC ≥ 35 kg/m2 que presentan comorbilidades de alto riesgo que indiquen la CB, 3) obesidad mórbida mantenida durante 5 años con fracaso de otros tratamientos conservativos supervisados por profesionales, 4) ausencia de patología endocrinológica, 5) ausencia de trastornos psiquiátricos en fase aguda o severa, 6) capacidad para entender los mecanismos por los cuales se produce la pérdida de peso con la cirugía, 7) compromiso de adherencia a las medidas de control tras la cirugía, 8) participación voluntaria garantizada a través de la firma del consentimiento informado. Los criterios de exclusión absolutos fueron: 1) los pacientes tuvieran un trastorno de la alimentación activo, 2) abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.), 3) trastornos psiquiátricos no estables, 4) retraso mental severo (coeficiente intelectual < 50). Mediante criterios relativos de exclusión, se valoró de manera personal la capacidad para poder ser incluido en el estudio; se trataba de pacientes que tuvieran diagnosticado un trastorno moderado del estado de ánimo o severo de personalidad, o ausencia de soporte familiar.

En el presente estudio fueron incluidos 191 sujetos del total de la muestra inicial. Fueron excluidos: 12 participantes no dieron su consentimiento; 21 no cumplieron los criterios de selección; 5 rechazaron la intervención o surgió algún problema de salud, y 207 no llegaron a realizar la evaluación a los 12 meses post cirugía (Fig. 1). No se contó con grupo de control por motivos éticos ya que quedarían sin recibir asistencia sanitaria aquellos pacientes que lo requerían. En la figura 1 observamos los participantes en cada una de las fases de seguimiento de la investigación, donde se especifica que número de pacientes que abandonó el estudio o no había llegado a estas fases.

Se trata de un estudio prospectivo y longitudinal, con evaluaciones en tres momentos temporales: pre-CB; a los 12 meses (n = 191, 48,11%) y 24 meses post-CB (n = 88, 46,07%). Se realizaron dos técnicas de cirugía bariátrica por vía laparoscópica, bypass gástrico (con asa alimentaria de 100 cm, asa alimentaria de 150 cm, reservorio gástrico de 30 cc y gastroyeyunostomía antecólica con EEA 21) y gastrectomía vertical tubular, a 5 cm del píloro y tutorizada con sonda de 36 Fr. Los criterios de selección de la técnica utilizada se establecieron en función de los protocolos del hospital, siendo el bypass gástrico la técnica quirúrgica de elección -pacientes con un IMC entre 35-55 y con diabetes mellitus-. La gastrectomía vertical tubular se realiza con los siguientes criterios:

- Pacientes con IMC > 55.

- Pacientes con patología gástrica que obliga a un seguimiento endoscópico.

- Pacientes con alto riesgo anestésico y quirúrgico.

- Pacientes con cirrosis hepática o enfermedad inflamatoria intestinal.

- Pacientes con un síndrome de adherencia intestinal severo.

- Pacientes con edades extremas (< 25 y > 55 años).

- A petición expresa del paciente una vez informado de las técnicas.

- Pacientes con medicación crónica que pueda alterar la absorción (anti-coagulados con sintrom, inmunosupresores, medicación psiquiátrica, etc.).

- Pacientes ya trasplantados o que van a ser sometidos a un trasplante de riñón.

Se obtuvo autorización del Comité de Ética del hospital Universitario de Alicante y todos los participantes incluidos en el estudio firmaron previamente el consentimiento informado. La inclusión en el estudio era voluntaria y los datos fueron tratados de manera confidencial.

Se recogieron datos demográficos, de nivel de educación, estructura familiar y datos relacionados con la obesidad y la cirugía: peso e IMC en los tres momentos temporales, comorbilidades asociadas a la OM y complicaciones post operatorias. Se administraron los cuestionarios de manera autoinformada, en consulta y de manera individualizada, en el pre-CB, a los 12 y 24 meses post-cirugía.

Para conocer la calidad de vida relacionada con la salud, se utilizó la versión española SF-36 Health Survey v.1 (SF-36)11. Evalúa 8 dimensiones: función física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional, salud mental, además de dos sumatorios totales: el físico (PCS) y el mental (MSC). La puntuaciones generadas, tanto de las escalas como de los totales, son entre 0-100, donde a mayor puntuación mejor CVRS.

El impacto psicosocial en obesos fue evaluado mediante la versión española del cuestionario Obesity-Related Problems Sacale (OP-53)12. Las puntuaciones obtenidas a través del sumatorio de sus 8 ítems, se transforman a una escala de 0-100 puntos, donde una menor puntuación representa mejor CV. Los ítems se contestan en una escala tipo Likert, con cuatro categorías de respuesta: me molesta mucho a no me molesta en absoluto. La escala tiene un alpha de Cronbach elevado (α = 0,93) y una validez concurrente adecuada con el cuestionario SF-36 (superior a 0.40).

Análisis de datos

Los datos cuantitativos se describieron como media (M) y desviación estandar (DE) y los cualitativos como frecuencia y porcentaje. Los análisis se realizaron a través del programa SPSS v.22. Mediante regresión logística se evaluaron la influencia de las variables -edad, sexo, estado laboral, y la técnica de intervención quirúrgica- sobre la tasa de abandonos. El análisis de la pérdida ponderal del peso se evaluó a través del parámetro Porcentaje del Exceso de IMC Perdido calculado mediante la fórmula: (IMC inicial - IMC final / IMC inicial - 25) × 100. Se utilizó la prueba t de Student para analizar las diferencias de medias. Para calcular las diferencias de grupo según la técnica quirúrgica (bypass gástrico o gastrectomía vertical tubular) a los 12 y 24 meses, se realizó MANCOVA para las variables de CVRS y PEIMCP. Se controló la influencia de las covariables, edad, sexo, estado laboral, peso, IMC, y las dimensiones función física, rol físico, y escala componente física SF-36, al no ser equiparables en la línea base entre los participantes que se sometieron a cirugía de bypass gástrico y aquellos de gastrectomía vertical tubular. El tamaño del efecto se estimó con el estadístico d de Cohen13 y se interpretó con los criterios de Cohen14 para todas las diferencias estadísticamente significativas. La relación entre CVRS y el PEIMCP se analizó con el coeficiente de correlación de Pearson.

Resultados

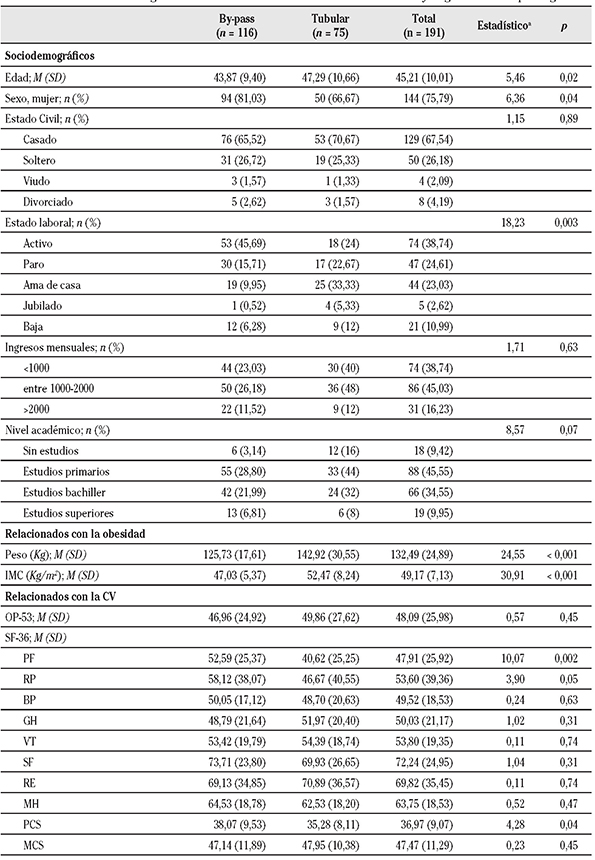

Las características sociodemográficas de la muestra así como las diferencias del grupo según intervención quirúrgica realizada, se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1 Datos sociodemográficos en la línea base del total de la muestra y según técnica quirúrgica

Nota: a = F para variables cuantitativas continuas y X 2 para variables cualitativas.

No se observa que la pérdida de sujetos a los 12 y 24 meses está relacionada con el género (12 meses: p = 0,16; 24 meses: p = 0,30), la edad de los participantes (12 meses: 0,92; 24 meses: p = 0,40) el estado laboral (12 meses: p = 0,26; 24 meses: p = 0,26) o la variable criterio del estudio, técnica quirúrgica realizada (12 meses: p = 0,66; 24 meses: p = 0,26). Los resultados sugieren similitud en las características sociodemográficas entre los participantes que abandonan y aquellos que permanecen en el programa.

A los 12 meses post-cirugía, el 89,5% de la muestra ha alcanzado un PEIMCP por encima al 50%. A los dos años de seguimiento, los resultados del presente estudio indican que el 85,4% de los participantes han perdido más del 50% del exceso de IMC perdido y el 65% ha alcanzado una reducción de al menos el 65% de PEIMCP.

En la Tabla 2 se presenta la evolución del peso, IMC y porcentaje del exceso de IMC perdido (PEIMCP) a los 12 y 24 meses tras la cirugía. Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas del peso e IMC entre la precirugía y los 12 meses. Cuando se compara la evolución entre los 12 y 24 meses, no se encuentran diferencias significativas en el peso e IMC. Sin embargo, el porcentaje del exceso de IMC perdido en la presente muestra es mayor a los 12 meses (M = 77,33) que a los 24 meses post-cirugía (M = 73,59) (t = 2,83; p = 0,01), pero con un tamaño del efecto pequeño (d = 0,17).

Tabla 2 Evolución del peso, IMC y PEIMCP a los doce y veinticuatro meses post-cirugía

Nota: M = media; DT = desviación típica, t1 =, diferencias entre pre-cirugía y 12 meses medido con estadístico t Student; t2 =, diferencias entre 12 y 24 meses medido con estadístico t de Student; * p < 0,05; ** p < 0,001; d = tamaño del efecto de Cohen.

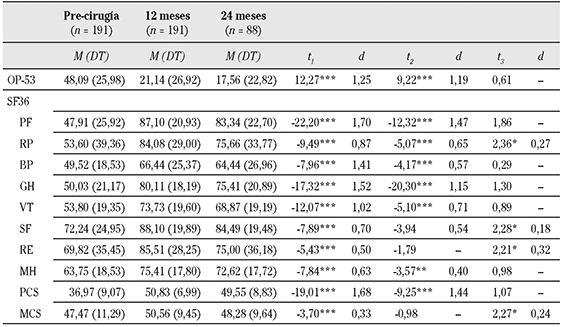

La Tabla 3 muestra los resultados de la evolución de la CVRS desde la pre-cirugía a los 12 y 24 meses tras la intervención. Con respecto a la escala OP-53 antes de la intervención, se observa una mejoría estadísticamente significativa a los 12 (p < 0,001) y 24 meses (p < 0,001), ambos con un tamaño del efecto grande. Sin embargo, las puntuaciones del OP-53 se mantienen estables entre los 12 y 24 meses post-cirugía, no encontrándose diferencias significativas (p = 0,54).

Tabla 3 Diferencias de medias de calidad de vida entre pre-cirugía, 12 meses y 24 meses

Nota: M = media; DT = desviación típica; PF = Función Física; RP = Rol Físico; BP = Dolor Corporal; GH = Salud General; VT = Vitalidad; SF = Función Social; RE = Rol Emocional; MH = Salud Mental; PCS = Escala Componente Físico; MCS = Escala Componente Mental; t 1 = Diferencias entre pre-cirugía y 12 meses medido con estadístico t student; t 2 =Diferencias entre pre-cirugía meses y 24 meses medido con estadístico t student; t 3 = Diferencias entre 12 y 24 meses medido con estadístico t Student; *p < 0,05; **p < 0,005 ***p < 0,001; d = tamaño del efecto de Cohen

Con respecto a la CVRS evaluada con la escala SF-36, se observa una mejoría estadísticamente significativa en todas las dimensiones a los doce meses post-cirugía (Tabla 3). Al comparar las puntuaciones previas a la cirugía y a los 24 meses, se observan mejores puntuaciones de la calidad de vida en todas las dimensiones del SF-36, excepto en el rol emocional (p = 0,08) y en la escala del componente mental (p = 0,33). Por último, al comparar la evolución de la calidad de vida desde el año hasta los dos años posteriores, se observa que la mayoría de las dimensiones se mantienen sin diferencias significativas, excepto el rol físico (p = 0,02), la función social (p = 0,03), el rol emocional (p = 0,03) y la escala de componente mental (p = 0,03). A pesar de haber una disminución de las puntuaciones a los 24 meses, el tamaño del efecto es pequeño.

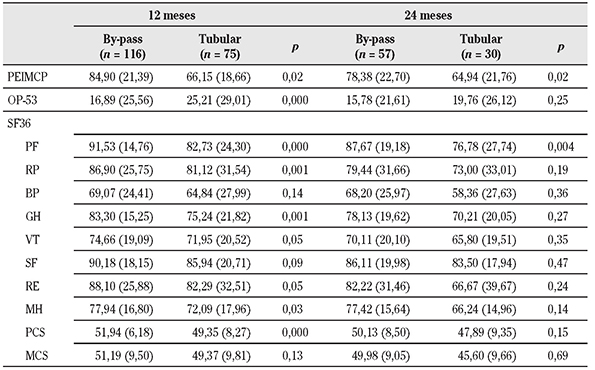

En la Tabla 4 se presentan las diferencias del PEIMCP y CVRS en función de la técnica quirúrgica utilizada, bypass gástrico frente a gastrectomía vertical tubular, a los 12 y 24 meses post-cirugía. Los pacientes que fueron intervenidos con la técnica bypass gástrico perdieron a los 12 meses un 84,90% de exceso de IMC perdido frente al 66,15% de aquellos con gastrectomía vertical tubular, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p < 0,001). A los 24 meses, los pacientes intervenidos mediante bypass gástrico continúan teniendo mayor porcentaje de exceso de pérdida de IMC (78,38%) frente a la gastrectomía vertical tubular (64,94%) (p = 0,02).

Tabla 4 Diferencias inter-grupo según técnica quirúrgica a los 12 y 24 meses.

Nota: M = media; DT = desviación típica; PF = Función Física; RP = Rol Físico; BP = Dolor Corporal; GH = Salud General; VT = Vitalidad; SF = Función Social; RE = Rol Emocional; MH = Salud Mental; PCS = Escala Componente Físico; MCS = Escala Componente Mental; a se incluyen como covariables en los análisis edad, sexo, estado laboral, IMC, peso, las dimensiones Función Física, Rol Físico, y Escala Componente Físico de la escala SF-36.

Respecto a CVRS, a los doce meses los pacientes de bypass gástrico muestran mejores resultados en la escala OP-53 y en la mayoría de las dimensiones del SF-36, excepto en el factor dolor corporal, la función social y la escala componente mental que no hay diferencias significativas entre los grupos. A los 24 meses, los pacientes sometidos a bypass gástrico mantienen mejores puntuaciones solo en una de las dimensiones del SF-36 frente a la gastrectomía vertical tubular, función física 87,66 (19,17) frente a 76,78 (27,74); p = 0,005.

Los resultados del análisis de correlaciones reflejan asociación débil entre el PEIMCP y la CVRS en todas las dimensiones del SF-36 y del OP-53 a los 12 meses (Tabla 5).

Tabla 5 Correlaciones entre PEIMCP y CVRS

Nota: PF = Función Física; RP = Rol Físico; BP = Dolor Corporal; GH = Salud General; VT = Vitalidad; SF = Función Social; RE = Rol Emocional; MH = Salud Mental; PCS = Escala Componente Físico; MCS = Escala Componente Mental; PEIMCP= Porcentaje del exceso de IMC perdido; *p < 0.05, **p < 0.01.

Discusión

La cirugía bariátrica puede considerarse como un tratamiento quirúrgico efectivo cuando se disminuye significativamente el sobrepeso tras la intervención y se mantiene posteriormente junto con una disminución de las cormobilidades asociadas y disminución de las secuelas15)(16, por lo que se espera una influencia en la calidad de vida de los pacientes. Considerándose el PEIMCP como índice de calidad de la cirugía bariátrica4)(15, los resultados del presente estudio muestran un adecuado porcentaje de éxito post-cirugía, donde aproximadamente el 90% de los pacientes pierden por encima del 50% de exceso de IMC y más de la mitad de los pacientes pierden igual o más del 65% de exceso de IMC a medio y largo plazo. Según Fobi17 y Baltasar y col18, uno de los diversos requisitos que deben cumplirse para considerar efectiva una técnica quirúrgica, es la consecución de pérdidas de exceso de peso superior al 50% mantenida a los cinco años. Aunque el presente estudio no ha alcanzado los cinco años de seguimiento, a medio plazo se obtienen indicadores de efectividad adecuados al criterio citado. Sin embargo, los resultados evidencian un mayor PEIMCP en la evaluación a los 12 meses que a los 24 meses de seguimiento, aunque el tamaño del efecto es pequeño. Podríamos aseverar que durante los primeros 12 meses se produce la mayor pérdida de exceso de IMC, manteniéndose a los dos años posteriores a la cirugía. Sería necesario reevaluar a los cinco años post-cirugía para analizar si se mantienen los criterios de éxito observados.

En los últimos años, hay un creciente interés en conocer la calidad de vida relacionada con la salud como una importante dimensión que evalúa el estado integral del paciente. Diversos estudios con seguimientos a largo plazo reflejan mejoras estadísticamente significativas en la calidad de vida relacionada con la salud tras la cirugía bariátrica(8)(9)(10)(19)(20. A los 12 meses se observa mejoría en calidad de vida relacionada con la salud, medida a través de la escala específica en paciente con obesidad, OP-53 y la escala genérica de calidad de vida SF-36. Similares resultados muestran otros estudios9)(10)(21. Se observa que la calidad de vida se mantiene estable a los dos años tras la cirugía en la mayoría de las dimensiones evaluadas. Por un lado en las dimensiones del SF-36, rol físico y función social se observa disminución con respecto al año, pero continúan siendo resultados superiores cuando se comparan con los previos a la cirugía. Sin embargo, cuando se evalúa las dimensiones Rol Emocional y la Escala de Componente Mental, las puntuaciones a los dos años de seguimiento disminuyen, siendo equiparables a los observados en la pre-cirugía. Resultado similar encuentran Helmio y col20 con dimensiones relacionadas con la calidad de vida cuando el seguimiento es superior a 12 meses.

Respecto a la relación existente entre el peso y CVRS, se observa que los sujetos que registran una mayor pérdida de exceso de IMC poseen una mejor CVRS de manera general en todas las dimensiones evaluadas. Sin embargo, esta relación no se mantiene estable en todas las dimensiones de la calidad de vida a los 2 años tras la cirugía, ya que los pacientes con mayor pérdida de exceso de IMC perdido no encuentran una mejoría en función psicosocial medida con el OP-53, y el dolor corporal, la función social, la vitalidad y el componente físico, dimensiones del SF-36. La mayoría de estudios relacionan el grado de mejoría de la CVRS con la pérdida de peso22)(23, sin embargo según algunos autores, son muy bajas durante los dos primeros años después de la CB y la asociación se hace más fuerte a partir de los dos años24.

Por otro lado, se observan diferencias con relación a la técnica quirúrgica utilizada en la relación porcentual media del exceso de IMC perdido a los 12 y 24 meses tras la cirugía, obteniendo resultados similares a otros autores25 en este intervalo de seguimiento, utilizando la técnica bypass gástrico. Con respecto a la CVRS, los pacientes intervenidos mediante bypass gástrico poseen mayor calidad de vida a corto plazo, manteniéndose esta mejoría a los dos años en la función física de la calidad de vida. Estas dimensiones están relacionados con la pérdida de exceso de IMC, pudiendo explicar que los sujetos intervenidos con bypass gástrico, que obtienen mayores porcentajes de perdida de peso, mejoren en mayor proporción la calidad de vida en algunas dimensiones relacionadas con el peso. En estudios previos21)(26 con seguimiento a los 12 meses no se observaron diferencias en la CVRS según la técnica quirúrgica. Esta diferencia puede ser debida a que no se controlaron las covariables o las características particulares de los sujetos de las muestras.

El presente estudio posee algunas limitaciones que deben ser tenidas en cuenta para futuras investigaciones. El tamaño de los grupos en función de la técnica quirúrgica utilizada (bypass gástrico y gastrectomía vertical tubular) son diferentes, debido a que la decisión de la intervención son relativas a los protocolos clínicos del centro hospitalario de la muestra. En segundo lugar, la ausencia de asignación aleatoria del muestreo no permite extrapolar los resultados a la población. En tercer lugar, se han tenido bajas tasas de retención de la muestra, no pudiendo evaluar la tasa de éxito de la intervención y la influencia de la calidad de vida sobre el total de los participantes que se sometió a la cirugía bariátrica. En cuarto lugar, sería aconsejable evaluaciones superiores a los dos años para confirmar la estabilidad de los resultados obtenidos. En el momento actual se está realizando evaluación de todos los sujetos incluidos en protocolo, con el fin de aumentar la muestra y medir los resultados a largo plazo. Por último, sería conveniente ampliar la investigación con un grupo control en tratamiento de la OM sin CB como se ha realizado en otro estudio27.

No obstante, del presente trabajo se concluye que la CB es un tratamiento eficaz para la pérdida de peso y comporta un aumento de la CVRS de los pacientes tras 24 meses de seguimiento. Los pacientes intervenidos presentan diferencias estadísticamente significativas en función de la técnica quirúrgica utilizada, tanto en el porcentaje del exceso del IMC perdido como en la CVRS.