INTRODUCCIÓN

Las relaciones existentes entre las variables psicológicas y el rendimiento deportivo ha sido objeto de análisis en los últimos años. En ellos se ha puesto de manifiesto que un adecuado control de los aspectos psicológicos ayuda a comprender mejor al deportista y a tener mayores probabilidades de éxito (Brown y Fletcher, 2017; Hagan, Pollmann y Schack, 2017). Específicamente, el estudio de la motivación ha sido abordado por numerosos autores (v.g., Appleton y Duda, 2016; González, Tomás, Castillo, Duda y Balaguer, 2017; Massuça, Fragoso y Teles, 2014). Entre las teorías con mayor repercusión actualmente, la Teoría de la Autodeterminación (TAD) es una de las que ofrece una mayor consistencia en el ámbito de la actividad física y el deporte, avalada por las múltiples investigaciones efectuadas desde su perspectiva (Gené y Latinjak, 2014; Mars, Castillo, López-Walle y Balaguer, 2017).

En general, la TAD (Deci y Ryan, 1985, 2000) se trata de una macro teoría que se centra en analizar el grado en que la conducta humana es autodeterminada o volitiva, artículándose en seis mini-teorías: (1) Teoría de la Evaluación Cognitiva (Cognitive Evaluation Theory, CET); (2) Teoría de la Integración Organísmica (Organismic Integration Theory, OIT); (3) Teoría de las Orientaciones de Causalidad (Causality Orientations Theory, COT); (4) Teoría de las Necesidades Psicológicas Básicas (Basic Psychological Needs Theory, BPNT); (5) Teoría de los Contenidos de Meta (Goal Contents Theory, GCT); (6) Teoría de Motivación de las Relaciones (Relationships Motivation Theory, RMT). Específicamente, una de las teorías sometidas a un mayor análisis ha sido la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas (NPB), la cual pone de relieve que el ser humano debe satisfacer tres necesidades: competencia, autonomía y relaciones sociales.

Diversos estudios han señalado que figuras como el entrenador son determinantes para satisfacer las NPB (Balaguer et al., 2012; González, Castillo, García-Merita y Balaguer, 2015). Así, cuando los entrenadores emplean un estilo controlador, pueden provocar frustración en el desarrollo de las NPB, malestar físico y psicológico e impedir un desarrollo óptimo de la experiencia deportiva (Mars et al., 2017). De igual forma, un estilo interpersonal del entrenador que apoye la autonomía puede favorecer la satisfacción de las NPB (Deci y Ryan, 1987). Aquellos entrenadores que apoyan la autonomía tienden a ponerse en el lugar del deportista, son flexibles, menos autoritarios, tratan de ofrecerles información adecuada para el correcto desempeño de su tarea y para un desarrollo adecuado (Deci y Ryan, 1987; Bartholomew, Ntoumanis y Thøgersen-Ntoumani, 2010). Esto, además de generar formas de satisfacción más intrínsecas y mayor disfrute en el deportista, le situaría con mayor disposición para funcionar adecuadamente en su tarea (Álvarez, Estevan, Falcó y Castillo, 2013; Schüler, Wegner y Knechtle, 2014).

Otra de las teorías que más repercusión tiene actualmente en el ámbito deportivo es la Teoría de Metas de Logro (TML) (Nicholls, 1989; Duda y Nicholls, 1992), la cual considera que las personas son organismos que dirigen sus esfuerzos hacia una meta determinada (Galván, López-Walle, Pérez, Tristán y Medina, 2013). Estas pueden ser de dos tipos, las denominadas ego y tarea, las cuales no son excluyentes y pueden estar presentes en mayor o menor medida. Cuando la tarea de un deportista se orienta al ego, predomina la búsqueda del resultado, tener una mayor habilidad que el rival y un reconocimiento externo. Cuando la actividad se orienta hacia la tarea se valora el esfuerzo por el desarrollo personal y la mejora de las competencias para realizar esa actividad, más allá del resultado (Carlin, 2015; Nicholls, 1989).

En el contexto de la TML se considera que agentes como los entrenadores pueden crear climas motivacionales que potencien la orientación de la tarea del deportista hacia el ego o hacia la tarea (Ames, 1992; Nicholls, 1989; Duda y Balaguer, 2007). Cuando se percibe un clima orientado hacia la tarea, se considera que el entrenador valora el esfuerzo y el progreso, otorga un rol importante a cada deportista y trata de favorecer las relaciones personales. Sin embargo, en el clima orientado hacia el ego se percibe a un entrenador que penaliza y resalta los errores, se centra en los mejores deportistas y no se preocupa por generar relaciones positivas (Newton, Duda y Yin, 2000). Diferentes investigaciones han puesto de relieve que climas motivacionales con implicaciones en la tarea se asocian positivamente con una mayor satisfacción, autoestima y bienestar en el deportista (Quested y Duda, 2009), favoreciendo un mejor funcionamiento en la tarea desarrollada. Los climas con implicaciones en el ego promueven una mayor insatisfacción y respuestas negativas en la tarea, así como una mayor probabilidad de abandono deportivo (Andree y Whitehead, 1996).

En los últimos años, se ha puesto de relieve la posibilidad de considerar el denominado perfil psicológico del deportista (Hernández-Mendo, 2006), el cual aglutinaría un conjunto de habilidades psicológicas implicadas en el funcionamiento deportivo. Entre otras, el Inventario Psicológico de Ejecución Deportiva (IPED) (Hernández-Mendo, 2006; Hernández-Mendo, Morales-Sánchez y Peñalver, 2014) establece un perfil definido a partir de la autoconfianza, el control del afrontamiento negativo, el control atencional, el control visuo-imaginativo, el nivel motivacional, el control de afrontamiento positivo y el control actitudinal. Diferentes investigaciones han puesto de manifiesto la importancia de valorar estas características psicológicas al relacionarlas con un mejor rendimiento deportivo, mayor confianza y menor ansiedad (Heazlewood y Burke, 2011;Massuça et al., 2014;Verner-Filion et al., 2014).

El desarrollo del deportista implica la construcción de una serie de características psicológicas vinculadas a su tarea, las cuales alcanzarían un determinado grado de estabilidad (Carazo y Araya, 2010). Sin embargo, Ryan y Deci (2008) consideraron que incluso variables de personalidad podrían modularse a partir de factores ambientales y en la medida que actuaran sobre la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Además, Cervelló, González-Cutre, Moreno e Iglesias (2016), basándose en estudios anteriores (Biddle, Wang, Chatzisarantis y Spray, 2003; Nicholls, 1992; Dweck y Leggett, 1988), indicaron que las personas pueden creer que las habilidades en el deporte pueden mejorarse con esfuerzo y práctica. En este contexto, la orientación motivacional hacia la tarea podría desarrollar patrones adaptativos caracterizados por aspectos como el desarrollo del pensamiento crítico, la persistencia, la búsqueda de desafíos o la motivación intrínseca (Cervelló et al., 2016; Dweck y Leggett, 1988).

Se ha reflexionado previamente sobre la estabilidad-inestabilidad de las habilidades deportivas bajo el paradigma experto-novel y la premisa del incremento del conocimiento procedimental en tareas con exigencias cognitivas (Cervelló et al., 2016; Thomas y Thomas, 1994). Este fenómeno podría tener un paralelismo con el desarrollo de las habilidades psicológicas deportivas, siendo dinámica su evolución. La mejora de la autoeficacia, el control viso-imaginativo o el control del afrontamiento estaría estrechamente vinculada al aumento de la pericia deportiva y a la adquisición del valor del experto en el deporte. El deportista, a medida que fuera superando fases en el proceso de formación , incrementando su conocimiento sobre la tarea que desarrolla y alcanzando cotas de éxito iría adquiriendo percepciones sobre sus habilidades psicológicas cada vez más sólidas.

Con todo ello, se considera adecuado plantear posibles asociaciones entre el contexto motivacional del deportista y el desarrollo de sus habilidades psicológicas deportivas. Así, con el propósito de explorar las percepciones del deportista sobre el clima motivacional generado por sus entrenadores y la asociación con sus habilidades psicológicas, el objetivo del presente trabajo fue analizar las relaciones entre el apoyo a la autonomía y el clima motivacional percibido con el perfil psicológico deportivo en un grupo de jugadores de balonmano playa. Asimismo se pretendió observar la capacidad predictiva de las variables motivacionales sobre el perfil psicológico deportivo. Como hipótesis planteadas en el presente trabajo: (a) el clima orientado al ego se relaciona negativamente con las habilidades psicológicas deportivas; (b) el clima orientado a la tarea y el apoyo a la autonomía se relacionan positivamente con las habilidades psicológicas deportivas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Participantes

Participaron en la investigación 112 jugadores de balonmano playa sub-19 y senior con edades entre 17 y 32 años (M= 23.23; DT= 6.81). El 55.36% eran de género masculino (n= 62) y el 44.64% eran de género femenino (n= 50). La selección de la muestra fue incidental y el conjunto de ella competía en alto nivel. El 66% de los participantes jugaban en equipos que participaron en la fase final del campeonato de España (n= 74) y el 34% restante en la selección nacional (n= 38). No hubo que eliminar la información de ningún participante por ausencia de algún dato o cumplimentación incorrecta de los cuestionarios.

Instrumentos

Inventario Psicológico de Ejecución Deportiva (IPED; Hernández-Mendo, 2006; Hernández-Mendo et al., 2014). Este cuestionario es la adaptación en castellano del Psychological Performance Inventory (PPI) de Loehr (1986, 1990) y es empleado para valorar diferentes habilidades del perfil psicológico competitivo del deportista. Constituido por 42 ítems, se divide en los siguientes factores: autoconfianza (e.g, Me veo más como un perdedor que como un ganador durante las competiciones), control de afrontamiento negativo (ej., Me enfado y frustro durante la competición), control atencional (v.g., Llego a distraerme y perder mi concentración durante la competición), control visu-imaginativo (v.g., Antes de la competición, me imagino a mi mismo ejecutando mis acciones y rindiendo perfectamente), nivel motivacional (v.g., Estoy muy motivado para dar lo mejor de mí en la competición), control de afrontamiento positivo (v.g., Puedo mantener emociones positivas durante la competición) y control actitudinal (v.g., Durante la competición pienso positivamente). A este cuestionario se responde mediante escala tipo Likert de 1 (casi nunca) a 5 (casi siempre). Los valores de consistencia interna (Alfa de Cronbach) por dimensión fueron de .73 para la autoconfianza, .71 para el control de afrontamiento negativo, .68 para el control atencional, .80 para el control visuo-imaginativo, .67 para el nivel motivacional, .71 para el control de afrontamiento positivo y .76 para el control actitudinal.

Cuestionario de Clima en el Deporte (SCQ, Sport Climate Questionnaire; Balaguer, Castillo, Duda, y Tomás, 2009). Este cuestionario, compuesto por 15 ítems, evalúa el grado en el que los deportistas perciben que sus entrenadores apoyan su autonomía (v.g., Mi entrenador/a hace que yo confíe en mi habilidad para hacerlo bien en mi deporte). A este cuestionario se responde mediante escala tipo Likert de 1 (nada verdadero) a 7 (muy verdadero). Los análisis de fiabilidad ofrecieron para este trabajo un Alfa de Cronbach de .88.

Cuestionario de Clima Motivacional Percibido en el Deporte (PMCSQ-2, Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire; Balaguer, Givernau, Duda y Crespo, 1997). Este cuestionario, construido originariamente por Newton et al. (2000) es empleado para analizar el clima motivacional percibido. Constituido por 24 ítems, se divide en los siguientes factores: clima motivacional orientado a la tarea (v.g., El entrenador anima a que los jugadores se animen unos a otros para aprender) y clima motivacional orientado al ego (v.g., El entrenador tiene sus jugadores preferidos). A este cuestionario se responde mediante escala tipo Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Los análisis de fiabilidad ofrecieron para este trabajo un Alfa de Cronbach de .80 para el clima motivacional orientado a la tarea y .87 para el clima motivacional orientado al ego.

Procedimiento

La captación de la muestra se realizó mediante reuniones con los responsables de los equipos participantes; en ellas se les pidió colaboración, se les explicó la finalidad del estudio, se obtuvo el consentimiento informado de todos y el permiso de los padres de los participantes menores de edad. Los datos fueron recogidos el día antes del inicio de la competición. Los deportistas rellenaron los cuestionarios explicándoles previamente cómo debían hacerlo. Además, durante todo el proceso de investigación se respetaron los principios éticos de la declaración de Helsinki (World Medical Association, 2013).

Análisis estadístico

Los datos fueron sometidos a análisis descriptivos e inferenciales. Se comprobó la normalidad de los mismos (Kolmogorov-Smirnov) y la consistencia interna de las escalas (Alfa de Cronbach). Para analizar las correlaciones entre variables se utilizó el coeficiente bivariado de Pearson. La capacidad predictiva del perfil psicológico de los deportistas sobre los niveles de ansiedad se evaluó mediante análisis de regresión lineal (pasos sucesivos). Para el procesamiento estadístico de los datos se utilizó el programa informatizado SPSS en su versión 20.0.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos y de normalidad de las variables objeto de estudio. Como se puede observar, los valores de asimetría, curtosis y Kolmogorov-Smirnov indicaron que existía una distribución normal de los datos en todas las variables.

En la Tabla 2 se pueden observar las correlaciones (Pearson) establecidas entre las variables. Como se observa, existen relaciones positivas entre todas las variables a excepción de afrontamiento negativo y clima ego. Además, en todos los casos, las asociaciones entre las dimensiones del IPED y el clima ego son siempre negativas, siendo en los demás casos positivas.

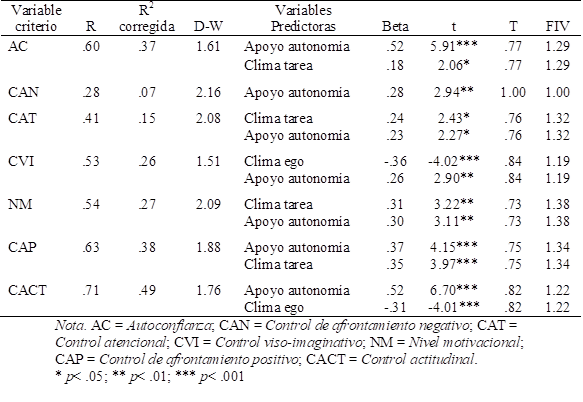

En la Tabla 3 se muestran los análisis de regresión lineal efectuados (utilizando la técnica de pasos sucesivos). Las variables excluidas en los diversos casos no están presentes por falta de significación (p> .05). Los resultantes cumplen los supuestos de aceptación del modelo, como la linealidad en la relación entre variables predictoras y criterio, así como la homocedasticidad y distribución normal de los residuos, cuyo valor medio es 0 y la desviación típica prácticamente 1 (.99).

Tal y como se observa en la Tabla 3, el apoyo a la autonomía y el clima tarea han sido predictores de la autoconfianza (R = .63; R2 corregida = .38; F = 32.79; p < .001), el control atencional (R = .41; R2 corregida = .15; F = 10.90; p < .001), el nivel motivacional (R = .54; R2 corregida = .27; F = 20.99; p < .001) y el control de afrontamiento positivo (R = .63; R2 corregida = .38; F = 33.25; p < .001). El apoyo a la autonomía ha sido predictor del control de afrontamiento negativo (R = .28; R2 corregida = .07; F = 8.63; p < .01). Asimismo, el apoyo a la autonomía y el clima ego han sido predictores del control viso-imaginativo (R = .53; R2 corregida = .27; F = 20.20; p < .001) y del control actitudinal (R = .71; R2 corregida = .49; F = 51.34; p < .001).

DISCUSIÓN

El propósito del presente trabajo fue evaluar las relaciones entre el apoyo a la autonomía del entrenador y el clima motivacional percibido de un grupo de jugadores de balonmano playa con el perfil psicológico deportivo. Como se puede observar se han encontrado asociaciones significativas entre las variables encontradas, lo cual satisface el objetivo de investigación.

Los análisis de correlación mostraron relaciones entre todas las variables menos entre clima ega y control de afrontamiento negativo, lo cual indica la importante relación entre las variables analizadas. Además, entre todas las dimensiones del Inventario Psicológico de Ejecución Deportiva (IPED) y la percepción del clima ego las relaciones fueron en todos los casos negativa, siendo positivas las mostradas con la percepción del clima tarea, lo cual sugiere una gran consistencia del fenómeno analizado y congruencia con estudios anteriores que encontraban esta relación entre el clima motivacional y otras variables psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo como la autoconfianza y la motivación intrínseca (Pineda-Espejel, López-Walle, y Tomás, 2015).

El apoyo a la autonomía y el clima motivacional orientado a la tarea han tenido una relación positiva con todas las dimensiones del Inventario Psicológico de Ejecución Deportiva (IPED). Estos resultados sugieren, tal y como han indicado diversos autores (Schüler et al., 2014), que los deportistas cuyos entrenadores apoyan su autonomía y su centran en la tarea les permiten crear contextos de trabajos más adecuados para funcionar de una manera más óptima y tener mejores experiencias deportivas (Álvarez et al., 2013). Este tipo de entrenadores que se preocupan por el proceso de aprendizaje, podrían permitir a los deportistas conocer mejor sus competencias psicológicas y permitirles comprender mejor cómo afrontar los retos a los que se enfrentan (Bartholomew et al., 2010; Carlin, 2015; Deci y Ryan, 1987; Nicholls, 1989).

En cambio, el clima orientado al ego ha mostrado relaciones negativas con las diferentes dimensiones del IPED. A diferencia del clima orientado a la tarea, aquellos entrenadores que crean climas orientados al ego se centran más en el resultado y no se preocupan tanto por los procesos de aprendizaje de cada deportista. Esto puede generar una menor focalización en las necesidades personales y una peor comprensión de las habilidades que van a estar implicadas en los procesos de rendimiento deportivo. De hecho, los entrenadores que promueven el clima de ego, se centran más en los errores que en las capacidades de los deportistas y se centran más en los deportistas con más habilidades, pudiendo perjudicar al resto de jugadores (Newton et al., 2000). Además, cuando la atención se centra en aspectos externos, podría impedir el desarrollo de competencias psicológicas al no reflexionar sobre ellas y tener una menor percepción de las mismas.

Estos resultados serían también congruentes con lo indicado por Cervelló et al. (2016), que pusieron de relieve las relaciones positivas entre los deportistas que perciben climas motivacionales orientados a la tarea y la creencia de que las habilidades deportivas son modificables, esforzándose por mejorar sus competencias. En esta línea, se sugiere que los deportistas cuyos entrenadores apoyan su autonomía y se centran en la tarea tendrían una mayor capacidad para reflexionar sobre cómo mejorar sus habilidades, comprender el progreso que están teniendo, se dejarían guiar por sus entrenadores y reflexionarían conjuntamente sobre su aprendizaje, pondrían en práctica las estrategias sugeridas por ellos y estarían más motivados por implicarse en la adquisición de sus competencias. Por ello, el modelo presentado en el ámbito del conocimiento procedimiental (Cervelló et al., 2016; î‚Šomas y î‚Šomas, 1994) podría reflejarse también en el ámbito del desarrollo de las habilidades psicológicas deportivas y poder ser utilizado en los procesos de entrenamiento psicológico del deportista.

CONCLUSIONES

Aunque en los últimos años ha crecido el número de investigaciones sobre balonmano playa, son aún escasos aquellos que analizan aspectos motivacionales u otros constructos psicológicos. Este trabajo aporta datos que pueden ser muy útiles para conocer mejor características psicológicas de estos deportistas y comprender su conducta. Específicamente, reproduce congruentemente las relaciones entre diferentes aspectos del clima motivacional percibido con otras variables psicológicas, como en estudios previos. Además, sugiere que las habilidades psicológicas deportivas podrían evolucionar, entre otros factores, por aspectos contextuales. En futuras investigaciones, sería interesante conocer si existen diferencias entre balonmano pista y su modalidad de playa, o entre jugadores de distintas categorías o género. En cualquier caso, esta investigación pone de relieve la importancia de contemplar los climas motivacionales como elemento determinante del funcionamiento psicológico del deportista y probablemente de su rendimiento deportivo, tal y como se ha significado en anteriores previos.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Los datos aportados podrían ayudar a los psicólogos, entrenadores y preparadores físicos que trabajan con deportistas a valorar las asociaciones entre el clima motivacional y el desarrollo de las habilidades psicológicas de sus deportistas y a poder efectuar un trabajo más efectivo durante su formación y preparación. En esta línea, se ha puesto de relieve previamente las relaciones entre las variables analizadas en este trabajo y otros constructos psicológicos, lo que sugiere la necesidad de seguir profundizando en la relación entre estos aspectos y conocer mejor el funcionamiento de los deportistas.