Introducción

Las publicaciones producidas por personas en instituciones psiquiátricas tienen una larga tradición e historia. Con denominaciones tales como periódico, revista, boletín u hoja informativa, surgieron de la mano del “tratamiento moral” a principios del siglo XIX en Gran Bretaña y Estados Unidos, desde donde se diseminaron a otras partes del mundo (1). En España, la pionera fue La Razón de la Sin Razón, publicada en 1865 por Antonio Pujadas como Eco del manicomio de San Baudilio de Llobregat, escrito por y para los pensionistas albergados en el mismo (2). Sin embargo, a pesar de su relativa abundancia y el interés de sus contenidos, la mayoría han pasado generalmente desapercibidas, sin llamar especialmente la atención en los ambientes académicos ni profesionales. Este descuido ha motivado que muchas no se hayan conservado, perdiéndose para siempre, mientras que otras están en trance inminente de hacerlo.

Solo recientemente, con el despertar del interés en la reconstrucción histórica desde el punto de vista de los pacientes y las narrativas personales en primera persona, se empieza a valorar el potencial historiográfico que encierran y el interés de su conservación como material específico de estudio (3). Testimonio de una actividad que estimuló y dio sentido a quienes se entretuvieron en su producción, pero que también jugó un papel informativo e incluso revulsivo frente a la propia institución, y, gracias a lo cual, hoy podemos asomarnos desde una ventana privilegiada a la cotidianeidad institucional de entonces.

Teniendo en cuenta lo anterior, el acercamiento descriptivo y analítico a las publicaciones que se conservan se puede hacer desde dos puntos de partida diferenciados, aunque complementarios. El primero tiene que ver con la cotidianeidad de los pacientes institucionalizados, es decir: el día a día, con sus anhelos y frustraciones, el transcurso del tiempo con sus ocupaciones y entretenimientos, la alimentación, la higiene y, generalmente, la precariedad de las instalaciones, la convivencia y relaciones tanto entre pares como con el personal asistencial y el trato recibido. El segundo pone el foco sobre la propia institución y sus objetivos, tal y como se refleja en cuanto a su posicionamiento terapéutico, social e incluso político, con especial interés acerca de su postura ante el cambio y apertura a la comunidad.

Será esta segunda perspectiva de la que nos ocuparemos a continuación, no sin antes subrayar la importancia e interés de la primera de las dos apuntadas, merece-dora de un detallado estudio que dejamos para otro momento.

El trabajo se sustenta en la revisión de las publicaciones internas de hospitales psiquiátricos españoles desde mediados de los años 60 a finales de los 80 (Tabla 1)2, localizadas gracias a la desinteresada colaboración de un dilatado número de personas, sin las cuales el empeño no hubiera sido posible. Un cuarto de siglo que supuso un momento clave en la historia de nuestros servicios: los años finales de la dictadura y transición posterior, cuando las grandes instituciones manicomiales tuvieron que enfrentarse a su propia existencia y deshumanización, seguidos de los movimientos de reforma, más o menos radical (4), en su propio seno y que tuvieron su particular reflejo entre las páginas ahora consultadas. Una perspectiva que nos permitirá describir algunos aspectos institucionales que difícilmente aparecen recogidos en los escritos académicos.

Tabla 1.

| Año de edición | Nombre | Lugar | Orientación principal |

|---|---|---|---|

| 1865-? (Iᵃ época) | La Razón de la Sin Razón | San Baudilio de Llobregat (Barcelona) | Institucional |

| 1879-81 (2ᵃ época) | |||

| 1934-? | M.D.C. | Conxo (A Coruña). | |

| 1943-44? (Iᵃ época) | Salud y Alegría | Mondragón (Gipuzkoa) | Institucional |

| 1960-63? (2ᵃ época) | |||

| 1940s-57? | El Esquizográfico (Esq.) | Reus (Tarragona) | Institucional |

| 1966-78 | Ambiente (mural) | El Palmar (Murcia) | |

| 1966 ca.-82? | Amunt (Amu.) | Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) | Ocupacional/Rehabilitación |

| 1968-72? | Vida Nueva (Vid.) | Zaragoza | Psicoterapia Institucional |

| 1969-70? | Un Rayo de Luz (Ray.) | Bermeo (Bizkaia) | Institucional |

| 1970s | El Adelantado | Salamanca | |

| 1970s | El Baifo | Santa Cruz de Tenerife | |

| 1970s | Espigas (Esp.) | Arévalo (Avila) | Ocupacional/Rehabilitación |

| 1970s | La Bombilla | Martorell (Barcelona) | |

| 1971 ca. | Oña Paradisíaca (mural) | Oña (Burgos) | |

| 1972-2000 | Club (Clu.) | Reus (Tarragona) | Psicoterapia Institucional |

| 1973-74 | El Refugio (Ref.) | Sevilla | Antiinstitucionales y reformistas |

| 1973-? | La Chispa (Chi.) | Toén (Orense) | Institucional |

| 1973-78 | La Tapia (Tap.) | Sant Boi de Llobregat (Barcelona) | Institucional |

| 1973-90? | Comunidad (Com.) | Zaragoza | Ocupacional/Rehabilitación |

| 1975-78? | Adelante (Ade.) | Oviedo | Antiinstitucionales y reformistas |

| 1976-? | Renacer (Ren.) | Sevilla | Antiinstitucionales y reformistas |

| 1977-79? | El Cuco (Cuc.) | Las Palmas de Gran Canaria | Crítica social |

| 1977-82 | Altozano (Alt.) | Valladolid | Antiinstitucionales y reformistas |

| 1978-86 | Ambiente (Amb.) | El Palmar (Murcia) | Antiinstitucionales y reformistas |

| 1979-84 | Nuestro Pequeño Mundo (Nue.) y Hoja Informativa (Hoj.) | Madrid | Ocupacional/Rehabilitación |

| 1979-83 | Terapia 2000 (Ter.) | Sant Boi de Llobregat (Barcelona) | Institucional |

| ¿1981-86? | (revista) | Zamudio (Bizkaia) | |

| 1981-83? | Convivencia (Con.) | Martorell (Barcelona) | Ocupacional/Rehabilitación |

| 1982-84? | Elefante (Ele.) | San Juan (Alicante) | Antiinstitucionales y reformistas |

| 1982-99 | Globo Rojo (Glo.) | Mondragón (Gipuzkoa) | No convencional |

| 1983-? | (Servicio de rehab. mujeres) | Mondragón (Gipuzkoa) | Institucional |

| 1986-89? | Guañó (Gua.) | Las Palmas de G. Canaria | Ocupacional/Rehabilitación |

| 1989-98? | Falemos (Fal.) | Castro de Ribeiras (Lugo) | Ocupacional/Rehabilitación |

Listado de publicaciones producidas por pacientes en hospitales psiquiátricos españoles hasta 1990. La clasificación según su orientación principal no resulta excluyente, con límites difusos en muchas de ellas. Junto al nombre, entre paréntesis, las apócopes con las que se identifican en el texto.

Además, como derivada colateral, teniendo en cuenta las dificultades para la localización de copias (solo en muy contadas ocasiones con colecciones completas o semicompletas de un determinado título), ha estimulado el desarrollo en paralelo de un proyecto de catalogación y conservación de los fondos conocidos con el fin de evitar su pérdida. Abierto a la colaboración de cualquier persona que pueda ampliar información sobre algún título, está accesible en www.psiquifanzines.com, en honor al carácter entusiasta y amateur de sus redactores.

Orientación editorial, consejos de redacción y algunos aspectos formales

A lo largo de sus casi dos siglos de existencia, estas publicaciones han sido reflejo del momento histórico y contexto asistencial en que apareció cada una de ellas (Tabla 2). Limitándonos a las publicaciones españolas surgidas durante los años a estudio, las clasificaremos a continuación según su orientación editorial, si bien avisando del carácter forzoso y rígido del ejercicio por los imprecisos límites observados en la realidad.

Tabla 2.

| 1) | Primeras experiencias en el contexto del “Tratamiento Moral” (1837 a inicio S. XX) |

| 2) | La denominada “literatura lunática” y los “locos literarios” (2ᵃ mitad S. XIX a inicio S. XX) |

| 3) | Orientación antialienista (1893) |

| 4) | Orden institucional y espíritu corporativo (final S. XIX a final S. XX) |

| 5) | Periódicos internos de la “Psicoterapia Institucional” (1947 a 2° tercio S. XX) |

| 6) | Orientaciones antiinstitucional y antipsiquiátrica (último tercio S. XX) |

| 7) | Orientación reformista (último tercio S. XX) |

| 8) | Rehabilitación y Terapia Ocupacional (último tercio S. XX a actualidad) |

| 9) | Orientación no convencional (último tercio S. XX a actualidad) |

| 10) | Experiencias relacionadas con la recuperación, antiestigma y en primera persona (final S. XX a actualidad) |

| 11) | Los más recientesperzines o fanzines de carácter personal (S. XXI) |

Evolución histórica de las publicaciones realizadas por personas con enfermedad mental. Las fronteras temporales y conceptuales entre ellas pueden ser muy difusas, esquematizándose así solo con fines expositivos.

Institucionales o corporativas. Con una visión de la vida institucional que, sin llegar a ser idílica, se presenta como carente de tensiones y conflictos mayores entre sus “residentes”. Acríticas frente al hecho de la propia institucionalización, están aparentemente más interesadas en mostrarse de una forma benigna y acogedora. Mayormente se corresponden con instituciones privadas, principalmente religiosas, donde ingresaban una gran proporción de los pacientes “crónicos” de aquellos años. Las colaboraciones parecen mantener una línea editorial acorde a cierta visión determinista, y en cierto modo derrotista, sobre la enfermedad, frente a la que se sitúan desde una actitud compasiva y caritativa.

Reformistas y antiinstitucionales. Más acordes con las corrientes renovadoras, incluso radicales, que se abren camino en nuestro entorno, entre ellas la antipsiquiatría británica, el movimiento antiinstititucional italiano y los movimientos contraculturales (5), así como la adscripción de muchos profesionales al pensamiento freudomarxista imperante en el sector progresista. Desde esos posicionamientos, se muestran críticas frente a la institución y modelo asistencial vigente, unas más interesadas en la reforma y humanización del hospital, otras más directamente dirigidas a la superación de este. Correspondiéndose con instituciones públicas, en aquellos años dependientes de las diputaciones, buscan un giro radical en las relaciones establecidas. Se defiende el trabajo en equipo, la “comunicación” y los abordajes socializantes. El “enfermo” aparece como un “igual”, a quien defender y liberar, no pudiendo ocultar sin embargo las contradicciones derivadas del papel jugado en el mantenimiento de la propia institución (6). Contradicciones y tensiones que fácilmente podemos intuir entre líneas, extendiéndose a los propios profesionales y trabajadores, seguramente caricaturizados en “buenos” y “malos” según se alinearan con los presupuestos editoriales de la publicación o no, tal y como se advierte en las referencias a “los jóvenes” o a “los que sirven a la administración”. Un tipo de polarización que implícitamente señala la existencia de facciones entre los profesionales, con enfrentamientos más o menos abiertos, tal y como denota esta carta a los Reyes Magos: “Que todo esté en función de la rehabilitación, en función de ellos (pacientes) y no en función de un protagonismo y vanidad particular” (Ele. 1983; 8:1) o este otro pasaje en Altozano (nacida como Amanecer en su número 0) (7) de un MIR recién llegado al castillo de Cianovian (Villacián) quien, con humor y maestría, redactaba en castellano antiguo: “Et pertenescían los moradores del castillo a muy diversas castas, que libraban continuas et intestinas luchas entre ellas, pudiendo afirmarse con buen seso que vivían en constante estado de lucha de castas” (Alt. 1978; 6:11). Por último, hemos incluido también en este apartado a El Cuco de Las Palmas, surgido, a diferencia del resto, en una unidad de agudos, con contenidos muy específicos del episodio agudo de la enfermedad y principalmente fundamentados en la crítica social como origen de esta.

Entre ambas posturas encontramos otras, reflejo de corrientes asistenciales particulares, como pudo ser la psicoterapia institucional (Club, en Reus), el modelo grupal (Vida Nueva, en Zaragoza) o el de hospital-pueblo (Ambiente, en Murcia). Todas ellas con muy interesantes y variadas iniciativas socioterápicas acompañantes. En este bloque podríamos incluir también aquellas otras con un objetivo ocupacional y rehabilitador, perspectiva que será la predominante a partir de los años 90. Sin crítica institucional total, la búsqueda del bienestar y mejoría de los “pacientes” es en todas ellas evidente, así como alguna defiende también la de los propios trabajadores.

Finalmente, un pequeño resto más difícil de agrupar entre sí por algunas características particulares. Unas, con planteamientos que buscan alejarse del marco normativo e imitativo en sus apartados y contenidos, sin un objetivo terapéutico, pedagógico ni rehabilitador específico, en un principio donde tuviera cabida “todo lo de todos”, simplemente publicando escritos y dibujos tal y como fueron producidos (Globo Rojo, en Mondragón). Otras relacionadas, parcialmente y con el trascurso de sus números, con corrientes nacionalistas derivadas de las aportaciones de alguno de sus colaboradores (Falemos, Lugo).

En cualquier caso, cada publicación desde sus propios planteamientos y postura editorial, todas se hacen eco de la necesidad de renovación asistencial, de una mayor profesionalización y mejora en la cualificación de los trabajadores, así como de la defensa de la imagen de la enfermedad mental y la apertura de la institución hacia el exterior. Lo que hoy resulta de gran valor, ayudándonos a entender un poco mejor aquel momento histórico, con todos sus condicionantes.

Generalmente presentadas como el resultado del trabajo realizado por los propios pacientes, salvo contadas ocasiones, parecería que no fue totalmente así. Muchas de las revistas y periódicos anunciaban un Comité de Redacción compuesto por pacientes y profesionales en aparente nivel de igualdad sin referencia a su condición. Pero demasiadas veces se intuye la mano entusiasta de alguien de plantilla (ocasionalmente algún asistente voluntario) que es quien realmente anima y empuja la edición y que cuando por los motivos que fueran pierde entusiasmo o desaparece, se frena la producción. Condicionamiento que podría explicar en parte la caprichosa frecuencia de muchos de los títulos o la repentina desaparición de la mayoría.

Un ejemplo de esa paradoja la encontramos en el extracto de un editorial: “[…] invitar […] y en especial y con gran cariño a los enfermos, que son los propietarios de estas páginas y para los cuales va dedicado. […] Es posible que Vd. no tenga a quién quejarse por A o B; también es factible que tenga en la mente una magnífica solución a tal o cual problema y no tenga a quién acudir, […] pues aquí es donde estamos nosotros: acuda con toda tranquilidad a nosotros y le publicaremos lo que usted desee, le ayudaremos incluso para darle forma y, en consecuencia, quedará tranquilo, satisfecho y feliz, a la vez que desahogado” (Ade. 1975; 1:1). Pero bien pronto hubo que enfrentar otra realidad, que tenía que ver con el desinterés manifiesto precisamente de aquellos para los que nacía la publicación, tal y como aseveró uno de sus redactores: “El primer número no interesó ni a un uno por ciento de los pacientes” (Ade. 1976; 2:9). Para, poco después, tras un parón de medio año y cierto conflicto de planteamientos ante la falta de colaboraciones, adoptarse una postura de matices más autoritarios y paternalistas, fruto de la discrepancia entre el deseo y entusiasmo de los promotores y la realidad de la respuesta: “[…] la poca colaboración de los pacientes; desde ahora queremos, y es nuestra decisión, que el periódico lo construyan los mismos enfermos, ya que es para ellos […] sin negarle su derecho a escribir a nadie, antes bien, favoreciendo estos derechos inalienables […]” (Ade. 1977; 9:1). Teniendo en cuenta esas dificultades, es más que probable que, en muchas ocasiones, fueran los propios profesionales quienes corrieran el riesgo de rellenar las páginas, reflejando más sus propias inquietudes y opiniones que las de los propios pacientes.

Aunque la dificultad para mantener un aporte regular y variado de colaboraciones fue una preocupación habitual, algunas publicaciones también contaron con un reducido número de entusiastas articulistas, para quienes aquellos periódicos y revistas amateurs tuvieron que significar mucho a la hora de dar sentido a su propia existencia intramuros, otorgándoles no solo un propósito y un vehículo de expresión para sus inquietudes intelectuales, sino incluso prestigio u otros beneficios institucionales más tangibles. Un ejemplo de aquellos fueron el grupo de los “intelectuales” en Murcia, quizás así denominados con mezcla de reconocimiento y sarcasmo, que alimentaron primero una revista mural y luego la impresa, o parte de los colaboradores que durante años, incluso décadas, se ocuparon de las tareas editoriales en Reus o Zaragoza.

Disponer de una publicación de estas características también tuvo que dar prestigio y valor añadido a las actividades socioterápicas de la institución, además de apoyar su apertura al exterior. Objetivo que, salvo un par que expresamente vetaron su salida fuera, la mayoría explicita inequívocamente. Sin embargo, el apoyo institucional no siempre fue suficiente, como se quejaban en Oviedo por la fotocopiadora que no les dejaban utilizar (Ade. 1978; 21:15) o sucedió en un principio con los propios locales e imprenta en Mondragón (8). Desde el punto de vista económico, son contadas las que incluyen el precio en la portada y muchas debieron de subsistir de forma creativa a través de suscripciones o la venta fuera de la institución, donde fueron recibidas con curiosidad, si no sorpresa. Los ingresos así conseguidos se destinaban a sufragar gastos y, ocasionalmente, a algún otro beneficio como excursiones.

Salvo las pocas publicaciones que tuvieron un importante respaldo institucional, la mayor parte de las revistas y periódicos consultados fueron producidos de una manera claramente amateur, generalmente ciclostiladas, muchas de ellas en tamaño folio (algo más largo que el formato DIN A4 actual, lo que dificulta la reproducción completa de sus páginas en los escáneres habituales). Normalmente grapadas en cuadernillos con hojas impresas a una o doble cara sin numerar, muchas veces sin fecha o número de ejemplar y solo excepcionalmente con número de Depósito Legal.

La mayor parte de los textos resultan formales, razonados, esquivando aparentemente los signos sugerentes de desorganización psicopatológica o limitación cultural, atributos poco representativos de la gran mayoría de población institucionalizada, tal y como reconoce el Comité Rector de una biblioteca hospitalaria: “el nivel cultural de la gran mayoría de los internados es bastante bajo, habiendo un elevado porcentaje que no sabe leer ni escribir y buen número de ellos solo leen tebeos y novelas rosas y otros hojean las revistas” (Ren. 1976; abril: 11). Hay una ausencia relativa de textos y dibujos locos, precisamente aquellos que son los más reclamados desde el exterior, quizás en cierta búsqueda de la supuesta autenticidad de la locura al estilo de la escritura automática de los surrealistas. Así lo ejemplificó el número monográfico de una publicación poética, compuesto con textos y dibujos que “fueron sacados de un manicomio […] Para los que guardan el recinto – manicomio (El verdugo) este material fue basura, papeles, secreto, archivo y clínica. Ellos (médicos, monjas y enfermeros) saben lo que nos ocultan a los del otro corral: el temblor, las formas prácticas de la vida que sobrevive, la deformación y la baba. Al publicar estos textos no somos ni audaces ni exploradores, solo que no hay por qué ocultar tanto, ni llevar tan cargadas las espaldas” (9). Introducción muy acorde a los tiempos que corrían, pero que poco se corresponde con lo encontrado en la mayoría de las publicaciones “de locos” consultadas.

Sobre la orientación terapéutica institucional

En general, las referencias explícitas a un modelo teórico-técnico determinado no son especialmente manifiestas, aunque ocasionalmente puede ser relativamente fácil entreverlo. Globalmente prevalece un tono ecléctico, humanista, con matices voluntaristas y ciertos tintes paternalistas, que en Oviedo resumieron como “tratamiento por la persuasión, el convencimiento y la farmacopea -la mentalización del paciente mediante diálogos, charlas y reuniones- pues ya se acabaron los años del palo, camisas de fuerza, torpes halagos y, sí, en cambio, cariño y amor médico, pues la medicina tiene un mucho de sacerdocio […]” (Ade. 1975; 1:5).

Los contenidos divulgativos estrictamente psicopatológicos y los matices psicopedagógicos, básicamente firmados por profesionales, son relativamente frecuentes. A veces también lo hace algún paciente, generalmente relatos testimoniales relacionados con el alcohol y otras drogas. En cualquier caso, aspectos sin mayor relevancia dentro de los contenidos generales.

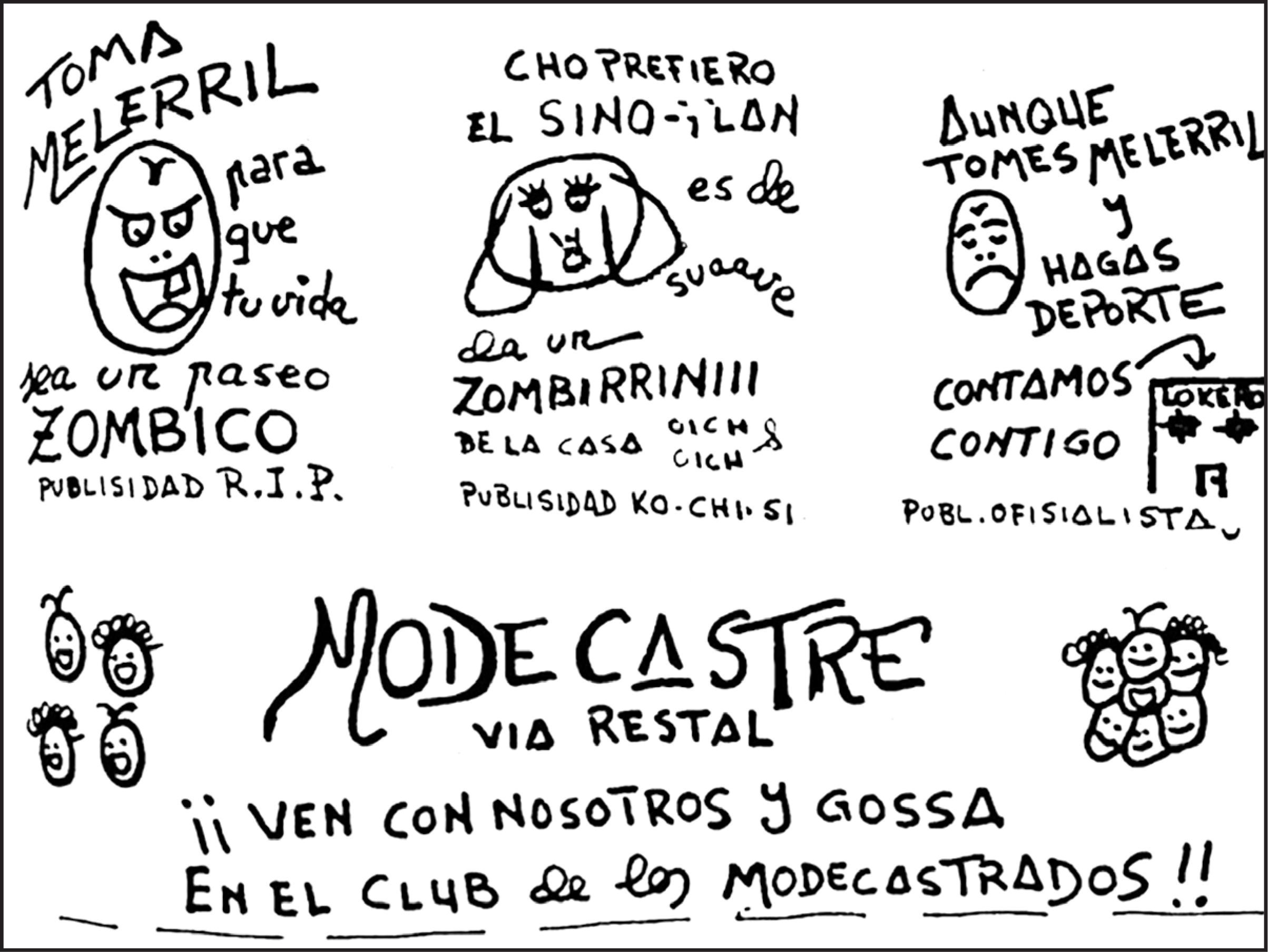

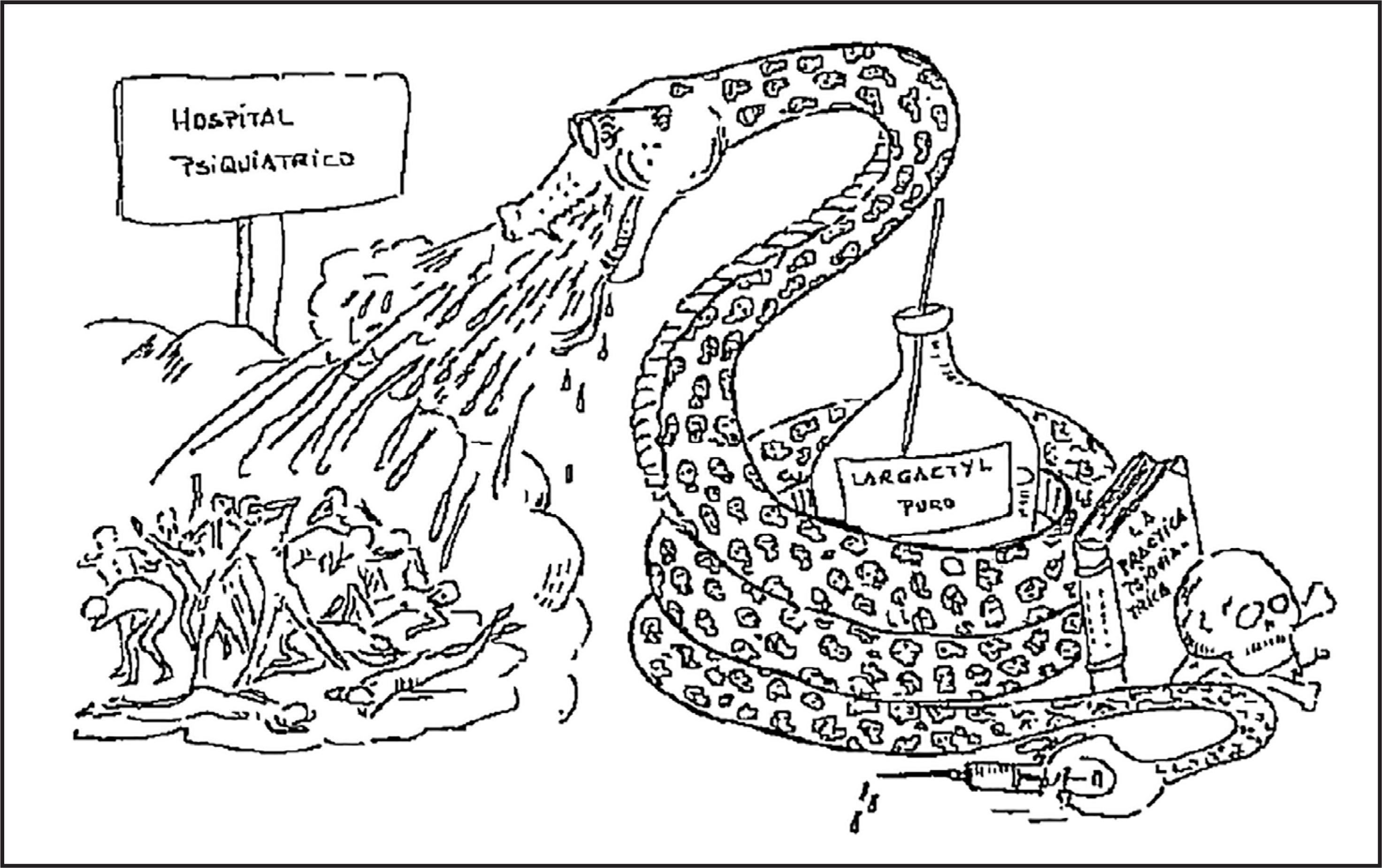

Fijándonos en los tratamientos psicofarmacológicos, es de destacar la relativa ausencia de estímulos persuasivos dirigidos a favorecer la adherencia. No apareciendo como la principal solución durante el ingreso, puntualmente llegan a ser parodiados, si no demonizados. Así se dibujó una especie de dragón con gafas apoyado sobre un texto de psiquiatría, arrojando llamaradas de ‘largactil puro’ sobre los desnudos e indefensos pobladores del hospital psiquiátrico (Alt. 1978; 4:9), o se incluyen parodias comerciales de Melerril, Sino-lan y Modecastre (Amb. 1985; 19:19) (Imágenes 1 y 2).

Imagen 1. Parodia del hospital psiquiátrico. Ilustración realizada por un alumno interno, posteriormente médico residente del propio hospital. Altozano (Valladolid). 1978, n.° 4, p. 9.

En relación con otras prácticas terapéuticas, además de la referencia a diversas actividades grupales, muchas veces asamblearias, existe una importante focalización sobre la laborterapia, que estructuró la vida diaria de la población mejor conservada psicopatológicamente. La laborterapia fue un recurso de innegable utilidad y funcionalidad, pero no siempre fue bien administrada. Así se criticó desde los mismos profesionales que reclamaron la “necesidad imperiosa” de su adecuación (Alt. 1977; 1:9) o la calificaron “sin que nos cansemos de repetirlo” de “un método de explotación del enfermo” (Chi. 1973; 5:8), frente a la que se invocaba el propio Estatuto de los Trabajadores (Amu. 1982; 66:21). Laborterapia que, además de los condicionantes económicos de “la tristemente conocida entre nosotros «explototerapia»” (Ren. 1976; marzo: 6), adolecía de otros defectos también reflejados en los textos, donde se recoge un funcionamiento de forma aparentemente paralelo a los aspectos clínico-asistenciales, descoordinado de los facultativos, sin una línea terapéutica dictada por la dirección, o ausencia de suficiente información relativa al estado mental o las inasistencias de los pacientes (Tap. 1977; 16:12).

Pero si alguien tuvo motivos para mostrarse disconforme con la laborterapia, esos fueron los pacientes, que universalmente expresan su insatisfacción y reivindican un pago justo y digno. Reclamación que ocasionalmente trascendió las páginas impresas para llevar a una comisión a entrevistarse con el presidente de la Diputación en Valladolid (Alt. 1977; 2:19) o ponerse en huelga y redactar un manifiesto donde reivindicaban el pago de un mínimo de 80 pesetas la hora en Sevilla (10).

También a través de las publicaciones, además de conocer algunos de los aspectos de la organización del trabajo y las opiniones y circunstancias de alguno de los enfermos en primera persona, nos enteramos de la gran variedad de ocupaciones que conformaban aquella “terapéutica por el trabajo”. Una terapia que resultaba imprescindible para el propio funcionamiento del centro, tanto en su mantenimiento estructural como en su intendencia, además de ser una fuente de ingresos nada desdeñable a través de trabajos para el exterior, como las 200 papeleras para la villa de Carballino que publicitaron en Toén (Chi. 1973; 5:9). De entre toda la cantidad y variedad de trabajos manuales realizados, muchos fueron puestos a la venta en la tienda de la institución o a los visitantes en pequeñas exposiciones organizadas periódicamente, y oportunamente anunciadas en las revistas.

Leemos también entre páginas, no sin sorprendernos, que en algún lugar se incluyó a los enfermos-trabajadores en el organigrama del trabajo en el hospital, igualados a otros profesionales “bajo las órdenes del Supervisor, que tiene bajo su mando enfermeros, practicantes, mozos de clínica, enfermos que colaboran en el mantenimiento de la limpieza general, disposición del comedor, limpieza de cristales y todo aquello que es necesario” (Ade. 1975; 1:6), aunque no siempre contando con su conformidad, como apuntaba alguien: “El comedor, que deberían colocarlo los mozos de clínica, suelen hacerlo los tontos -uno era yo-” (Ade. 1975; 1:5), o se quejaba otro: “Antes se les pagaba algo a los enfermos, pero ahora ni eso a veces. Algunos por un paquete de tabaco tienen que fregar los pisos” (Ele. 1983; 8:3).

En el otro extremo, también hubo quien relativizó el asunto, rescatando su utilidad como ocupación del largo día: “Aunque, por la pequeña retribución que nos dan, parece que ello significa una explotación, lo cierto es que, de hecho, los primeros beneficiados de la laborterapia somos nosotros” (Clu. 1978; s.n.: 8). Beneficios que, además de los económicos y sobre todo para aquellos con un mayor rendimiento y fidelidad, los fanzines consultados nos informan que también podían ser otros, como la posibilidad de alojarse en pabellones diferenciados o contar con mayores facilidades para apuntarse a las excursiones periódicas.

En relación con los paradigmas comunitarios y desinstitucionalizadores, son más evidentes en aquellas publicaciones más radicales en sus planteamientos, a la vez que se apunta a conceptos novedosos como el equipo y el sector, no sin dudas en cuanto a su consecución o consolidación final: “que la nueva organización sectorial… no caiga en saco roto” (Ele. 1983, 8:1). Además, y de forma paralela, las revistas también reivindicaron el traspaso de la responsabilidad asistencial, entonces dependiente de la Beneficencia de las diputaciones, a la Seguridad Social, como cualquier otra enfermedad.

Sin embargo, en algunos casos se deja entrever que la desinstitucionalización era algo temido por los propios pacientes, ya que algunos de ellos no contaban con los recursos personales, sociales ni económicos para hacer frente a la vida fuera del hospital tras los largos años de estancia. Testimonio de ello lo tenemos en un texto enviado a “Cartas al periódico”: “Algunos de nosotros estamos preocupados por nuestro futuro en el hospital. Con las pensiones que tenemos en la actualidad no podemos cubrir las mínimas necesidades de una persona en la sociedad. Nos dicen que este hospital no es un hotel ni una pensión. La dirección quizás lo tenga ya resuelto, pero a nosotros nos inquieta porque se trata de nuestra vida, es por lo que preguntamos: ¿cómo se va a solucionar nuestra situación?” (Hoj. 1983; 8:4). O, de forma más contundente, lo planteado en otro escrito: “Esta es nuestra casa y aquí tenemos nuestros afectos y convivimos. Creemos que el alta debe ser voluntaria. […] Todos los enfermos que se han ido involuntariamente del centro […] están autodestruyéndose. […] Insistimos en que estas fórmulas de reinserción obligada no se deben solamente a motivos humanitarios y sí a la abolición de lo que por el momento es una carga económica para el Estado” (Gua. 1986; 2:7).

En otros lugares, las dificultades para la externación apuntaban a la falta de trabajo o a la negativa de los familiares, alegando estos que los enfermos estaban mejor en el sanatorio (Tap. 1975; 6:14) o incluso obedecían a una búsqueda de refugio personal frente a las amenazas del exterior, como la de aquel abogado que se reconocía como “paranoico inadaptado. Un loco genuino […] solo a gusto en un manicomio, donde hay muchos locos, pero pocos tontos. Lo contrario de lo que sucede en la calle […] y es que según nos enseña la antipsiquiatría este mundo absurdo está tan mal organizado que el que no acaba loco es porque es tonto” (Hoj. 1983; 7:6).

Hospitalismo que los profesionales intentaban neutralizar con diferentes estrategias. Así, en el primer número del periódico de Miraflores, el director explica a los pacientes que la intención para el nuevo hospital es que este fuera considerado “un lugar de paso, nunca un lugar de residencia permanente, un Castillo de irás y no volverás” y, tras referirse a los “bulos” y adelantándose seguramente a posibles temores circulantes, continúa: “así pues, todos los enfermos saldréis alguna vez dignamente, sin que suponga un «echaros a la calle». […] Lo lograremos de todas formas: os lo prometo. Y para cuando estéis en la calle, este periódico de la casa quisiera ser de las cosas -pocas quizás- que recordéis con cariño” (Ref. 1973; 1:5). En el mismo sentido, aunque de forma más extrema, en el contexto de una entrevista realizada por un paciente al nuevo director de la Clínica de Santa Coloma, tras ser preguntado acerca de la posible desatención de los psiquiatras, este responde: “Yo creo que el psiquiatra emplea el tiempo preciso en cada caso. Lo que ocurre es que puede parecer, en un momento determinado, que el psiquiatra no atiende porque tiene un exceso de demandas que de irse fomentando podrían ser incluso contraproducentes para el enfermo. En determinados casos puede ser tan terapéutico aparentemente no atender, […] porque según se haga una cosa u otra se pueden estar fomentando actitudes negativas en el paciente. […] en muchos casos no se les atiende de un modo consciente para no fomentar hospitalismo” (Amu. 1982; 66:23). Una postura que seguramente no resultará desconocida para quienes vivieron aquellos años.

Por último, también hubo publicaciones que buscaron alejarse de unos objetivos explícitamente terapéuticos: “La revista, como terapia, es algo que puede estar de moda, pero no es ninguna revelación; ayudar a matar el tiempo muerto. Tampoco es terapia revolucionaria, sino una revista más, dentro de un sanatorio donde existe un problema social fuerte” (Glo. 1982; 2:16).

Papel y lugar del “club” y los abordajes grupales

Aparte de las pioneras experiencias patrocinadas por el tratamiento moral, si hay un movimiento o corriente asistencial con el que resulta más fácil identificar la publicación de un boletín interno, esa es la psicoterapia institucional francesa, cuyos conceptos impregnan en mayor o menor medida la psiquiatría institucional de la época, entremezclados con los modelos de comunidad terapéutica como el promovido por Maxwell Jones en Gran Bretaña. Ese fue el caso de los “clubs”, constituidos por pacientes-socios, pensados para vertebrar la vida institucional y casi siempre en relación directa con boletines y periódicos (11). Así lo explicaban en Oviedo en el primer número de su periódico mensual de información general del “Club de rehabilitación abierta de hembras y varones” (que en el número siguiente cambian a “mujeres y hombres”): “[…] principalmente para informe y colaboración de los socios de Rehabilitación Abierta […] puede ayudar en mucho al prestigio del Club” (Ade. 1975; 1:1). Un ejemplo utópico de aquellos clubs fue el proyectado en Sevilla por la Comisión Rectora del Club Social (compuesta por el equipo del Servicio de Rehabilitación -13 firmas- y el Comité de Pacientes -22 firmas-). Exponente privilegiado para entender el entusiasmo que en aquellos tiempos pudo vivirse por parte de pacientes y personal, el proyecto decía: “…hemos pensado ubicar en la planta superior el bar (con cocina y estanco) con su salón para comidas o consumiciones. En este mismo salón irían máquinas eléctricas de discos o de las que suele haber en los bares. Y una mesa de billar. La habitación pequeña que hay a la entrada de este salón la utilizaríamos como almacén. Y el otro salón adjunto sería como nuestro casino. Una gran sala de estar cómoda, acogedora, donde se pueda leer, conversar, tomar café, jugar una partida o ver la televisión. En este salón pondríamos un kiosco de prensa, revistas y novelas. En la parte baja irían dos peluquerías; una de señoras y otra de caballeros, el domicilio de nuestro Centro Social, un supermercado o gran tienda de pueblo en la que se vende de todo y una habitación para almacén. También pensamos que podrían instalarse un par de lavadoras automáticas para los pacientes que laven sus ropas y un cuarto de plancha al lado con los mismos fines”. El presupuesto de mobiliario e instalaciones quedaba pendiente de envío (Ren. 1976; marzo:13). Desconociendo en qué quedó todo aquel plan, todavía en ese mismo número, en una entrevista realizada al director del centro, este “indicó la existencia del peligro de la cronificación. De que se hiciera un Club tan perfecto y confortable que se hiciera imposible la rehabilitación del enfermo porque nadie se quisiera marchar del Sana-torio”, con lo que es fácil presuponer el desenlace (Ren. 1976; marzo: 20).

Si en algún lugar fue más evidente esa forma de organización en torno a un club, lo fue en el Instituto Pere Mata de Reus. Allí, bajo la supervisión de Francesc Tosquelles, la vida intrasanatorial se organizó en forma de comisiones y asambleas, siendo el periódico Club su órgano de expresión a lo largo de un inusual periodo temporal (1972-2000). Habiéndose ocupado Antonio Labad de su historia y principales características en extenso (12,13), simplemente apuntar algo que diferencia a ese periódico de la gran mayoría de publicaciones (interesadas en abrir la institución al exterior): su objetivo explícito de no traspasar hacia afuera los muros de la institución. El motivo de ello reside en la importancia dada a los contenidos y su carácter terapéutico, sometido al secreto profesional, haciendo que en su segunda época se imprima al pie de la portada: “Este periódico es de carácter interno y está prohibida la difusión fuera del Instituto Pedro Mata”. Advertencia que posteriormente se amplía con referencia explícita a su carácter terapéutico y el secreto profesional. Una prevención similar se incluyó en Comunidad, de Zaragoza.

Podemos comprobar ese ánimo terapéutico extremo en la inclusión, a continuación de cada una de las entregas de un colaborador, del siguiente texto aclaratorio: “Nota del Dr. González, médico del Pabellón 19, como comentario al escrito de José …, internado en dicho pabellón. El Sr … está «trabajando» sus propios pensamientos, recuerdos, fantasías y realidades, con el objetivo concreto de encontrar una identidad, quizá perdida hace muchos años y por causas que él mismo explica, y para ello necesita que se le «reconozca». En esta «tarea» de reconstrucción de su persona, la ayuda de todos es importante, en cuanto a la estima y el respeto de sus cualidades; para que, a través del reconocimiento como persona, por parte de los «otros», encuentre sentido a su vida y sepa engarzarse en la vida de los demás”. Dicha nota, que intentaba dar una explicación psicodinámica al escrito y dificultades del autor, a la vez que invitaba a la colaboración y apoyo al mismo, fue reproducida en cinco números consecutivos (Clu. 1975; 9-10, 1976; 11-13).

En Zaragoza, donde puntualmente también acudió Tosquelles, se editó Vida Nueva como parte de los denominados “Grupos de información” (el mural quince-nal, la revista mensual y el magnetofónico que quincenalmente se escuchaba por los pabellones). Promovida por Antonio Seva, quien conocía en extenso a los autores franceses, coexistió con toda otra serie de reuniones y actividades grupales, como las sorprendentes conferencias que congregaron a los pacientes para escuchar acerca de los más diversos temas u otras de las que se dan cumplida cuenta en las páginas de la revista. Recogidos recientemente en un trabajo de Antonio Seva y Asunción Fernández (14), fueron proyectos dirigidos a favorecer la comunicación entre los diversos niveles hospitalarios y conducentes a la instauración de relaciones interpersonales más reales.

La revista, resultado de reuniones en grupo (dos veces a la semana), enfatizaba la importancia de la comunicación humana para la recuperación del enfermo (Vid. 1968; 3:3), una orientación grupal seguramente no del todo aceptada en el contexto asistencial tradicional, incluso recibida con cierto recelo, tanto por algún sector del personal como por algunos pacientes que no llegaron a entenderla totalmente. De ahí los esfuerzos de algún psiquiatra por explicarlo: “Para mí hay algo más importante en esta experiencia de grupos, y es vuestro comentario, vuestra opinión, tan valiosa e insustituible para nosotros los médicos y la que desde aquí os agradezco. Sin ella nada podremos hacer, ya que nadie puede conocer vuestros problemas mejor que vosotros mismos. […] He insistido sobre este tema, ya que recuerdo vuestros semblantes perplejos ante un orden nuevo que no conocíais. Hoy todavía alguno de vosotros ha llegado a mí y de su conversación he deducido no haber comprendido bien el verdadero sentido de esta modalidad de tratamiento. Se trata, repito, de la constitución de grupos en los que se fomenta la comunicación humana entre unas personas y otras […]” (Vid. 1968; 3:10).

En cualquier caso, es muy posible que muchas de aquellas asambleas y reuniones tuvieran una asistencia limitada y poco participativa, sobre todo teniendo en cuenta el elevado número de personas ingresadas, habiendo quien dudaba de su carácter decisorio. Así lo hacía Julio P. cuando escribió “La democracia desde un centro psiquiátrico”: “[…] no nos faltan reuniones llamadas de diferentes maneras, pero tampoco son reuniones en donde los temas de los residentes se toquen de una manera dentro de la democracia en la cual se puedan tratar temas importantes y abiertos […]” (Tap. 1976; 10:33). Mientras que otros cuestionaban su credibilidad: “Referente al Club, recuerdo que ayer alguien propuso que no se habla de los temas que se tratan en la Junta Directiva y, del mismo modo que cuando se publica la reunión de las Cortes Españolas hay alguien que escribe de lo que se ha tratado, nosotros también lo podíamos hacer, y alguien canturreó: «Vamos a contar mentiras, tralalá… Vamos a contar mentiras, tralalá… Vamos a contar mentiras…»” (Clu. 1976; 14:5). Pero la reflexión más categórica, relativizando el impacto real de las asambleas, podría ser de Rafael F., quien escribía: “Son las asambleas unas reuniones que, para ser eficaces, deberían cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales cobra absoluta relevancia el hecho de que la asistencia a las mismas fuese completamente libre, pues lo que pudiera ser un organismo de colaboración y de control se convierte en la ocasión para un pesado y tedioso recuento de detalles y actividades colectivas de tipo lúdico a cargo de los gestores de la clínica; de lo que podríamos llamar la parte «sana» de la Asamblea. La participación de los residentes se limita a la mínima expresión y pone de manifiesto una curiosa ambivalencia: fuera de la Asamblea, es frecuente en algunos residentes que conservan un mínimo de sentido crítico protestar por la comida y por un sinfín de detalles asistenciales, así como emitir juicios sobre los rectores de nuestra existencia o mandatarios de la sociedad. Es curioso, pero estos enfermos en las asambleas adoptan un papel pasivo o meramente participan en cuestiones accidentales, pero los problemas que realmente les afectan son incapaces de exponerlos. La nota que prevalece es la desidia y, según he podido captar por mediación de algunos compañeros, el convencimiento de que hablando no se arregla nada y de que no se puede llegar a una postura de diálogo franco y de tú a tú con nuestros cuidadores […]” (Ter. 1983; 19:5]. Prevenciones que pudieron ser compartidas también por parte del personal, tal y como respondía un monitor a una encuesta sobre las reuniones de psicoterapia: “creo que son interesantes, siempre y cuando se realice lo que en ellas se proyecta” (Tap. 1977; 16:5).

Representación de la familia

Fueron años en los que la familia pudo verse excesivamente cuestionada, atribuyéndole un desmedido papel en la génesis y mantenimiento de la enfermedad, así como en el aparente abandono en el que muchos enfermos quedaban con el trascurrir de los años. De entre todos los esfuerzos dirigidos a enfrentar esta situación, es de reseñar la estrategia adoptada por Cabaleiro Goás en Toén (Orense), quien, con el mejor ánimo psicopedagógico en búsqueda de la necesaria colaboración, se propuso escribir mensualmente una carta a las familias a través de La Chispa: “[…] los tratamientos no resultan lo eficaces que debieran si la familia no coopera también en la medida adecuada o permanece al margen de nuestros desvelos” (Chi. 1973; 2:3). Pero lejos de abonar la participación y acercamiento, los textos, apoyados en algunos conceptos aparentemente tomados de la terapia de familia, trasmiten más la queja por el distanciamiento y la falta de cooperación de parte de las familias, así como el abandono y descuido de los pacientes y el rechazo a su alta: “[…] con demasiada frecuencia, comprobamos que, pese a solicitarlos sistemática y reiteradamente, la familia nos niega datos e información valiosa al respecto. Unas veces, parece ocultarlos con deliberada intención; otras, se nos facilitan muy parcialmente o se desfiguran con ánimo de proteger una especie de «secretos» que afectan a más personas emparentadas con el enfermo, e incluso por temor a que «descubramos» cierta complicidad en la situación conflictiva que aparece como «desencadenante» de la enfermedad. […] También es frecuente la resistencia de muchos familiares a seguir las pautas y los consejos del psiquiatra sobre la medicación y el trato que convienen o que perjudican […] al enfermo cuando sale del Sanatorio con un permiso temporal o con el alta definitiva. Un gran porcentaje de familias no aceptan o desaprueban las indicaciones que tienen por objeto someter al paciente internado a un periodo de prueba y de readaptación en su propio hogar. El conjunto de tales actitudes es fruto de criterios populares, generalmente erróneos y, por supuesto, en abierta disconformidad con los nuestros; pero no faltan tampoco, a veces, los móviles de indiferencia, de egoísmo, etc.” (Chi. 1973; 2:4). Prosiguiendo en un número posterior, con grandes dosis de autosuficiencia paternalista, “[…] ya que solo los médicos y sus colaboradores leales pueden determinar razonablemente cuándo el enfermo ha de entrar y salir del establecimiento sanitario, de tal forma que, a pesar de los consejos, de las informaciones y de las súplicas, solo el médico está capacitado, por su experiencia, conocimiento y atributo social y legal, para decir la última palabra […]”; llegando incluso a la confrontación: “[…] más corriente el caso contrario; es decir, que cuando se estima que el enfermo tiene que reintegrarse a su medio familiar, haya por parte de este un improcedente rechazo, y pasen meses o años sin que los que llevaron a la persona psíquicamente alterada al centro se preocupen de responsabilizarse de ella después […]”, para acabar aconsejando: “[…] mediten un poco sobre todo lo que se les va comunicando a lo largo de estas cinco cartas” (Chi. 1973; 5:4).

Si en las citas anteriores fácilmente se percibe la fricción existente entre el equipo facultativo y las familias de los pacientes, nos hemos extendido en ellas al considerar que resultan un testimonio muy interesante, representativo de lo que podemos pensar sucedía en otros muchos lugares y difícilmente queda testimonio escrito. Afortunadamente, las reticencias mutuas fueron perdiendo poco a poco intensidad, el movimiento de familiares de pacientes fue cuajando y se empezó a entrever el acercamiento entre unos y otros. De ello es reflejo la revista murciana donde, durante un tiempo, dedicaron una sección entre sus páginas a la recién creada asociación de familiares (Amb. 1980; 3:19) (15).

Matices religiosos y políticos

Como ocurría en el resto de la sociedad española, de una manera u otra, la presencia de la Iglesia era casi universal en las instituciones psiquiátricas. Por este motivo, son muy frecuentes los contenidos religiosos que, lógicamente, predominan en las publicaciones de instituciones confesionales. En estas, las prácticas religiosas formaban parte de las actividades asistenciales programadas, incluida la asistencia regular a la misa de los residentes, práctica sobre la que, en lo que pudiera parecer un intento de justificación técnica, se llegó a pedir la opinión médica, que “se muestra favorable en todos los aspectos, de modo general” (Tap. 1976; 10:26). En otros lugares, se recogen sesiones de catequesis semanal, descritas como ayuda terapéutica, a cargo de enfermeras auxiliares y religiosas, conviviendo con charlas mensuales dirigidas al propio equipo asistencial. En el caso de personas con discapacidad intelectual marcada, se utilizaron con ese fin diversas estrategias pedagógicas adaptadas, como unos dibujos publicados, “[…] algunos escogidos al azar, en los que expresan, a su manera, los textos evangélicos explicados”(Con. 1983; 6:7).

Pero siendo previsibles dichos contenidos en las publicaciones confesionales, tampoco fueron infrecuentes en los hospitales públicos, en alguno de los cuales el equipo de pastoral aparecía como colaborador de la revista (Ele. 1983; 8:34). Incluso publicaciones surgidas de posturas más radicales incluyeron su “Página religiosa” (Ref. 1974; junio:28), habiendo sido saludado su nacimiento de la siguiente forma por el capellán: “Que la nueva revista basada en el amor de Cristo sea portadora en sus páginas de luz, alegría, y paz cristiana” (Ref. 1973; 1:13).

Como es fácilmente entendible, los contenidos religiosos tuvieron especial relevancia en fechas señaladas, tales como Semana Santa y Navidad, pero también hubo alguna publicación con una sección religiosa regular, o simplemente daban salida a las inquietudes y escrupulosidad personal de algunos de sus redactores habituales, como fueron las ingenuas poesías y reflexiones de una entusiasta religiosa hospitalizada en Zaragoza. Otras veces, la perspectiva religiosa se presenta con cierto carácter de superación personal y autoayuda, como en los consejos recogidos en “Prácticas cristianas para ser feliz” (Esp. 1978; 4:11), o muestra el sufrimiento como valor redentor acompañado de la conveniente resignación de las familias (Con. 1974; junio:8-9).

De algunos otros aspectos relacionados con las omnipresentes monjas, sobre quienes recaía gran parte de la organización, asistencia e intendencia hospitalaria, tal y como reflejan los artículos “XXV años en acto de servicio” y “Bodas de plata de las monjas terciarias franciscanas” publicados con ocasión de dicho aniversario (Amu. 1966; 3: 1,4), nos ocuparemos más adelante cuando hablemos de la profesionalización de los cuidados.

La progresiva secularización social conllevó pareja una mayor politización del contexto, que trascendió igualmente a las páginas de las publicaciones consultadas. Un ejemplo de aquella impregnación ideológica la encontramos cuando, en la reivindicación de mejoras asistenciales y defensa de la asistencia extrahospitalaria, el director del psiquiátrico de Alicante recurre a una cita de Lenin para apoyar sus alegatos (Ele. 1983; 8:7), siendo confrontado en un número posterior por uno de los auxiliares, quien le pide no desfallecer en la lucha por el cambio hacia una “Nueva Siquiatría”, en esta ocasión apoyándose en Marx (Ele. 1984; 9:14)

También los diferentes clanes dentro de un mismo partido político airearon sus diferencias, ocasionalmente con resultados extremos. Así sucedió con los dibujos y críticas vertidas hacia algunos de los promotores del plan de salud mental socialista, pese a ser el director del centro del mismo partido (16), lo que supuso el secuestro de uno de los números de Ambiente.

A pesar de ese episodio o las amenazas, más o menos veladas, de desaparición o pérdida de independencia en otros lugares (Alt. 1978; 5:2), la censura por motivos ideológicos no resulta manifiesta. Salvando aquella que seguramente existió de forma autoimpuesta por los propios comités de redacción y los mismos pacientes, no parece que la censura fuera muy estricta en muchas de las publicaciones, imprimién-dose opiniones y denuncias quizás impensables hoy en día. Los casos de secuestros de números o cierres de una publicación no parece que fueran significativos, siendo curioso a este respecto el caso de Vida Nueva, que tuvo que paralizar durante unos meses su edición por asuntos administrativos (su nombre ya estaba registrado), junto a las sospechas que su máquina multicopista levantó en la policía (14).

Al igual que el resto de la sociedad empezaba a hacer, los enfermos también pudieron expresar sus opiniones, mostrando sus inquietudes e incertidumbres ante el proceso de cambio, si bien con cierta añoranza del orden superado: “Resulta evidente que la sociedad española, tan aparentemente oprimida por un sistema llamado represivo, ha tenido la desgracia de conseguir desinflar ese simbólico globo de la dictadura en momentos en que la humanidad […] tiene visos de retroceder y materializarse cada uno en su caparazón, […] importándole un bledo lo que a su semejante suceda. Egoísmo de masas. […] Ya nos ha llegado la democracia, pero la democracia o la desgracia, puesto que viene aparejada de inflación, desempleo, lucha de partidos y el anuncio de mayores caóticos acontecimientos” (Ele. 1983; 4:3). Como las expectativas e ilusiones con las que se transitaba hacia el futuro, un porvenir político que muchos quisieron vislumbrar acompañado de prometedores cambios asistenciales: “[…] tenemos que referirnos […] al fin de una época -toda una generación de 40 años-, […] y se reemplazó por un nuevo estado de cosas cuyos beneficios estamos ya palpando, intentando crear la democracia que todos deseamos. Después de este preámbulo obligado -ya que este periódico se creó para unos fines distintos a la política-, vamos a entrar ya en el Hospital… para darnos cuenta de los progresos que vamos alcanzando; el esbozo de democracia actual ya se ha dejado sentir en lo concerniente a los marginados de la sociedad, como somos los que de una u otra forma estamos internados en este establecimiento” (Ade. 1977; 18:2). Mientras, en otros lugares, hubo igualmente cabida para reclamar la instauración de las autonomías o un estado federal (Tap. 1976; 9:13).

Movilizaciones de pacientes y personal dentro del hospital

En pleno proceso de instauración democrática y mayor libertad de opinión, los conflictos de estricta índole laboral se sucedieron, movilizando al personal con encierros, huelgas y manifestaciones que llegaron a implicar también a los pacientes en una especie de forzado compañerismo solidario, lo que ahora nos sorprende ver reflejado en las páginas consultadas.

En Valladolid, coincidente con un fallido encierro de “los técnicos” (médicos, asistentes sociales y ATS), motivado por la precariedad de la plantilla y de lo que se da cumplida cuenta en su revista (Alt. 1978; 7:12), se crea el Comité de Enfermos o Pacientes. Estos, que decían ver en los médicos a los únicos de quienes podían recibir un apoyo, colaboraron tanto en el aprovisionamiento de víveres como mostraron su solidaridad en prensa y radio, incluso anunciando una manifestación en un día próximo: “Queremos hacer una llamada a toda la comunidad de Valladolid para que nos apoyen en esta causa justa que nos atañe tanto a los enfermos mentales como a los médicos”. Causa que también incluía otras lícitas y más prosaicas aspiraciones, que publicaron así: “Estamos totalmente solidarizados con los médicos, ya que, por ejemplo, una de las cosas que piden es la homologación con la Seguridad Social, y yo, teniendo una cartilla de la Seguridad Social, tengo que pagar de mi bolsillo la estancia aquí” (Alt. 1978; 7:20). Cuestión esta, la económica, que no dejaba de inquietar a los pacientes, habiendo quien, ante las nuevas tarifas publicadas en copago del ingreso, se preguntaba si en algún caso podría suponer que “se lo lleven a casa” (Com. 1974; junio:3).

En cualquier caso, independientemente del papel jugado en el conflicto laboral, la creación del Comité parece que tuvo también otros frutos, más tangibles y que quizás no se hubieran conseguido de otra forma, como “traer al hospital una máquina de discos, un futbolín, y varias «Petacos», con lo que el salón de recreo ha comenzado realmente a serlo. Con la «Sinfonola» se organizan bailes, dos veces por semana, que se han visto suspendidos por aquello de las vacaciones […]” (Alt. 1978; 8:8).

También en otros lugares se movilizaron los enfermos, probablemente incitados desde otros estamentos. En Sevilla fueron los auxiliares, que tuvieron un importante papel en el proceso de cambio, quienes principalmente se aliaron con los pacientes. Estos últimos llegaron a realizar dos huelgas, reclamando mejoras económicas en relación con la laborterapia, y en 1975 firmaron un documento colectivo en apoyo de la tabla salarial reivindicada por los sanitarios, preocupados por las repercusiones que el malestar de los profesionales pudiera tener en la atención recibida (10). Organizados en lo que denominaron la “Asamblea de trabajadores” (realmente enfermos trabajadores), aprovechando alguna salida de excursión, se reunieron en diferentes grupos de trabajo y publicaron luego las conclusiones en la revista, aunque reveladoramente redactadas en tercera persona. Entre ellas resulta interesante reseñar las dificultades y dudas contempladas para poner en marcha su propia organización: “[…] no se sienten capacitados muchos de ellos y no los creen capacitados muchos de entre el personal del Sanatorio; por otra parte muchos enfermos que valen se van con el alta; además temen la intromisión del personal de la Casa o que se les quite autoridad; ven el problema de las recaídas, para lo cual la comisión directiva deberá ser amplia; también notan que no se llevan bien entre ellos mismos o que no tienen la suficiente confianza unos en otros y sobre todo que será muy difícil que acepten le autoridad de uno de entre ellos y que respeten a la Junta Directiva; finalmente aprecian que para organizar esto necesitan una libertad de movimientos que no tienen ahora” (Ren. 1976; marzo:10).

Poco después, en una nueva estrategia conjunta, auxiliares y pacientes interrumpieron el desarrollo del XIV Congreso de la AEN (Sevilla, octubre 1977) para leer un comunicado donde reclamaban mejoras salariales de la laborterapia (10). Reivindicación que llevó a los enfermos a redactar un manifiesto del que se hizo eco la prensa extramuros resumiendo: “Entre otros temas solicitan la inclusión de la Psiquiatría en la Seguridad Social, reconocimiento general en el momento del ingreso y chequeo cada seis meses, derecho a ser informado cuando un medicamento está en estado experimental, abolición de los tratamientos irreversibles como electros-chock (sic), psicocirugía y comas insulínicos, conocimiento por parte del enfermo del tratamiento y de sus efectos secundarios antes de iniciarlo, derecho de rechazo a cualquier tratamiento, libre elección del médico, local de reunión para el Comité de Enfermos, que los trabajos realizados por el enfermo sean remunerados a un mínimo de ochenta pesetas la hora, formación profesional permanente, abolición total de la violencia sobre los enfermos y plan de comidas equilibradas y adecuadas a las necesidades del enfermo” (17).

Si bien la movilización de los pacientes en Valladolid y Miraflores no fue representativa de lo sucedido globalmente, en otros hospitales también encontramos tímidos intentos de organización y participación, de una u otra forma, en el funcionamiento de la institución. En Sant Boi, Rafael F., en la sección “Comentarios en el aire”, propone la creación de comisiones mixtas paritarias, “formadas por mitad de residentes y no residentes, bajo supervisión de un técnico en la materia que les competa, porque garantizan el orden de la estructura y su finalidad” (Tap. 1976; 10:6). En algunos casos la participación no pasó de ser testimonial, como ocurría en la Comisión de Derechos Humanos en Alicante, surgida con el siguiente fin: “Hoy día se piensa que el hospital más que curar puede producir patología. […] La terapéutica debe basarse en la comunicación humana […] no descarta procedimientos más coercitivos. Condena malos tratos físicos y verbales que últimamente y de manera esporádica se han observado en este sanatorio […] no tiene una función delatora o policial […], pero que, de 14 integrantes, solo incluía una paciente” (Ele. 1983; 6/7:20). Allí mismo, poco después se creó la Comisión de Enfermos o Comité Representativo de Enfermos (alguno de cuyos integrantes se ocupaba ya de la revista), que entre sus funciones incluía la de “recopilar las demandas, quejas, inquietudes de sus compañeros, así como la de participar activamente en todos los acontecimientos de tipo cultural, festivo, etc. que se celebren en este centro”. Alguno de los primeros temas tratados en dicha Comisión fueron: las fiestas de Carnaval y su organización, con baile de disfraces y refrigerio; la calidad y cantidad de la comida, especialmente las reiterativas naranjas del postre y el mal aliñado de la ensalada; el descuido de los materiales, como los carros de inválidos que no se arreglaban, improvisando su asiento con maderas; la insuficiencia del mobiliario, con ausencia de armarios para los objetos personales; la concienciación de los enfermos en el mantenimiento y limpieza del centro; o los precios en el Club Social, anunciándose que “el Ducados ha subido y el Carabelas no”. Otras de sus iniciativas fueron los escritos al presidente de la Diputación, así como a las “autoridades competentes del sanatorio” reclamando diversas mejoras (excursiones, películas, comida) y aumentos del sueldo en labor-terapia (Ele. 1984; 9:3 y 9). En otros lugares también se da noticia de comisiones específicas ocupadas en la planificación de diversas actividades, como las excursiones anuales (Com. 1983; 2:11).

Fuera de los hospitales también fueron años intensos, cuando los autodenominados “supervivientes” y “psiquiatrizados” empezaron a dar los primeros pasos en defensa de sus intereses, siendo alguno de sus manifiestos (18–20) reimpresos entre las páginas que nos ocupan (Alt. 1977; 2:7 y 1978; 6:3., Amb. 1978; 2:42).

Profesionalización de los cuidados

Partiendo de una muy baja cualificación profesional del personal encargado de los cuidados, dos factores principales tuvieron un papel reseñable en la modernización asistencial: la profesionalización y la secularización de la asistencia pública. Ambos movimientos oportunamente reflejados en las revistas consultadas y, como con el resto de los temas tratados, muchas veces de un modo mucho más directo y gráfico que lo recogido en otros textos más formales.

Sus páginas dan testimonio de los cursos de formación que fueron organizándose de cara a la titulación de auxiliar psiquiátrico (Vid. 1969; 13:3), incluidos algunos más específicos dirigidos a laborterapia y terapia ocupacional, cuyos graduados recibieron denominaciones como monitor o terapeuta auxiliar, más acordes con sus funciones en dichos entornos (Ray. 1969; 5). A la vez, se recogen las opiniones de los alumnos, como en Sevilla (Ref. 1974; junio:3) o en Orense, donde muestran su rechazo frente a la consideración social de ser simples “guardianes” o “loqueros” (Chi. 1973; 6:9).

Poco a poco, el papel de los auxiliares fue adquiriendo una mayor relevancia, integrándose en los equipos terapéuticos, a la vez que asumen nuevas responsabilidades. Así ocurrió con la Comisión de Festejos en Sevilla, cándida y detalladamente historiada en su revista (Ref. 1973; 1:20), hospital que en su convenio de 1980 y en relación con las funciones de los auxiliares, especificaba “participar en la confección de la redacción de libros y revistas que nutrirán la biblioteca del Centro” (10), si bien la iniciativa y dirección principalmente surgió de psiquiatras y psicólogos en la generalidad de los hospitales.

Junto a los referidos cursos, también las propias publicaciones quisieron aportar su granito de arena en el campo del reciclaje profesional. Por ejemplo, en Zaragoza, en la sección “Asistencia Psiquiátrica” se incluyeron una serie de entregas, firmadas por un auxiliar diplomado, sobre la misión del auxiliar psiquiátrico (Vid. 1969/70 12:9, 13:2, 16:4 y 17:3). En Alicante, el jefe de ATS, en un didáctico artículo sobre la humanización de la enfermería particularmente dirigido a los auxiliares, apunta una serie de “errores” a evitar, lo que ahora nos sirve para conocer los que previsiblemente serían los más frecuentes, incluido un inopinado listado de motes que se desaconsejaba utilizar (Ele. 1983; 4:26). Consejos que seguían en un número posterior, incluyendo un resumen del Psicograma profesional para la profesión de auxiliar psiquiátrico de 1955 (21), reflejo de la carestía de materiales docentes actualizados (a pesar de haberse publicado para entonces otros, como los apuntados por Olga Villasante en este mismo monográfico). A la vez, el texto apunta el riesgo de amargura y malhumor en algunos auxiliares que no pudieran acceder a ocupaciones mejor remuneradas (Ele. 1983; 5:18), destemplanza que en otro lugar ya percibió algún enfermo que avisaba: “Cree usted Señor Director que todos los auxiliares son buenos y que no tienen problemas económicos y matrimoniales que en ciertos momentos descargan esos problemas con los pobres enfermos […]” (Gua. 1986; 2:6).

Fuera por un motivo u otro, lo cierto es que había cierto malestar entre los trabajadores que también vemos reflejarse en alguna publicación, pudiendo aventurar incluso si alguna de las revistas no surgió también como estrategia de acercamiento informativo desde la dirección a los sectores profesionales más descontentos. Pudo ser el caso de La Chispa, nacida a propuesta de la Comisión de Gestión “por razones, sobre todo, de carácter informativo” (Chi. 1973; 1:2) en un momento institucional complicado, con conflictos con auxiliares y religiosas, los primeros molestos por los bajos sueldos, sus competencias y las escasas posibilidades de promoción profesional (22). Y así vemos que, ya en el siguiente número, se dedica un espacio a informar sobre la reunión de gestión, donde dicen que se habló “sobre diversas gestiones llevadas a cabo por la administración en la Secretaría General del PANAP [Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica] a propósito de trámites administrativos sobre la posibilidad de obtener mejoras salariales y promoción del personal auxiliar psiquiátrico. […] Avisando también que […] parece que hay cierta incertidumbre e inestabilidad que impide la resolución de los problemas pendientes. Además, se está estudiando por una comisión al efecto una reestructuración del personal del PANAP en sus aspectos orgánicos y funcionales, y concretamente en lo referente al personal Auxiliar Psiquiátrico. Uno de los estamentos menos favorecidos actualmente, se habla de sustanciosas mejoras. Se espera que al fin de este año se conozca en detalle toda esta serie de disposiciones” (Chi. 1973; 2:10). Sin duda, una forma de contemporizar y dar largas intentando calmar ánimos.

Además de las reivindicaciones locales de los auxiliares, estos se organizaron también a través de una coordinadora y varios congresos nacionales donde pusieron en común puntos de vista y consensuaron objetivos (23). En relación con ello, podemos pensar que los auxiliares fueron lectores fieles de las revistas, ya que sus páginas publicaron opiniones y convocatorias referidas a alguno de aquellos congresos (Amb. 1983; 15:14, Nue. 1983; 11:9).

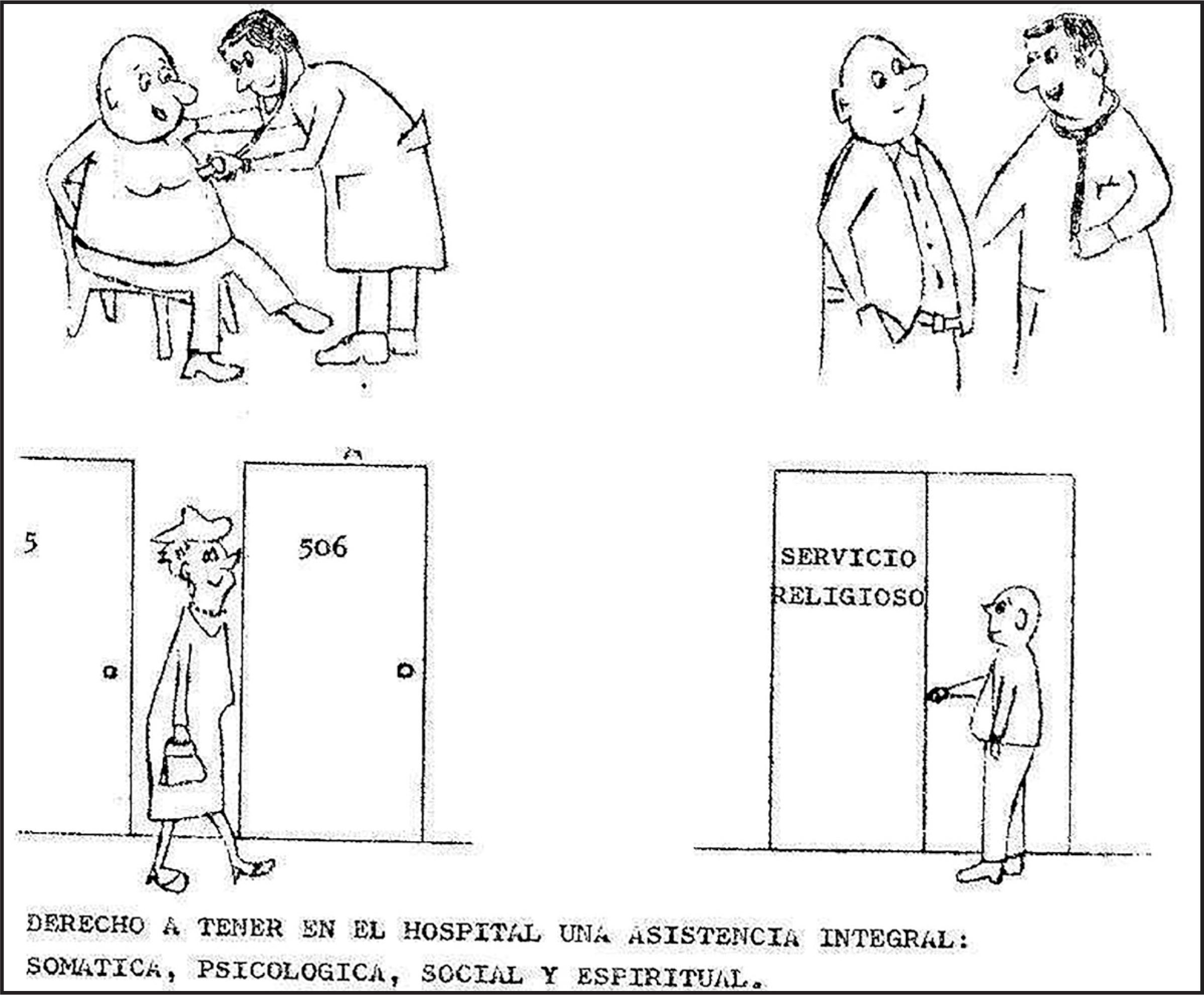

Con el paso del tiempo, la progresiva secularización de la asistencia y el alejamiento del modelo caritativo conllevaron tensiones entre los religiosos y los técnicos, que vemos también reflejadas de forma espontánea en algunas publicaciones. Por ejemplo, un capellán en Madrid, posiblemente sintiéndose cuestionado sobre su papel dentro del hospital, escribió una colaboración titulada “El servicio religioso en el hospital psiquiátrico”, donde defendía su papel en la reforma psiquiátrica, reconociendo que “Hace algunos años existió un grave distanciamiento entre religión y psiquiatría debido a malos entendidos de una y de otra parte”, para invocar seguidamente el derecho a que se asista a enfermos y comunidad de religiosas desde la perspectiva religiosa, formando parte del equipo asistencial (Nue. 1983; 13:4). Reivindicación que en el siguiente número se realiza en forma de viñetas gráficas con el pie “Derecho a tener en el hospital una asistencia integral: somática, psicológica, social y espiritual” (Nue. 1983; 14:3) (Imagen 3).

Imagen 3. “Derecho a tener en el hospital una asistencia integral: somática, psicológica, social y espiritual”. Nuestro Pequeño Mundo (Madrid) 1983, n.° 14, p. 3.

Quizás la mejor idea acerca de la situación vivida durante aquellos años la resume un extenso editorial en Murcia que se abre afirmando: “El papel de las religiosas en el hospital psiquiátrico ha sido tradicionalmente problemático. Siempre se ha dicho que en los pabellones quien verdaderamente mandaba, la que organizaba, hacía y deshacía, era «la monja». Esto, que durante años no se ha discutido porque las cosas eran así y así tenían que ser, de un tiempo a esta parte se ha ido poniendo en cuestión. Se comenzó con roces entre ellas y otro personal, hasta que el conflicto llegó abiertamente a declararse entre la comunidad y la administración tras las primeras elecciones locales democráticas”, para más adelante demandar la equiparación laboral de las monjas (horario, sueldo y responsabilidades) con el resto del personal, incluida la salida de la comunidad fuera de las instalaciones del hospital, donde también residía (Amb. 1983; 16:2). O, en otra ocasión, al estilo de una conocida revista humorística de la época, cuestionaban en la sección “Preguntas al lobo” de Come Cocos (Hoja Informativa Semanal del Psico-Club, que sustituyó durante un tiempo a Ambiente): “¿Cuándo las Sras. religiosas tendrán un turno de trabajo como cualquier otro currante? AUHHH…” (1984; 5:2). Presencia ininterrumpida durante 24 horas que la superiora de las religiosas, en una entrevista, señalaba como valor añadido, además de defender las funciones y especificidad de las monjas (Amb. 1983; 16:19).

En cualquier caso, si bien se intentaba tomar distancia de posibles confrontaciones, especialmente con los médicos, las fricciones llegaron a ser manifiestas con el personal auxiliar: “Y así entre otras cosas hay enfrentamientos en ocasiones con los auxiliares, por culpa de las religiosas unas veces, originados por aquellos en otras, ya que no están siempre bien delimitadas las funciones. Y no en todas las ocasiones hay identidad de criterio sobre cómo tratar a los enfermos” (Amb. 1983; 16:4). Auxiliares que reclamaban aclarar funciones, como sobre quién recaía la responsabilidad del control de la ropa, el tabaco y el dinero de los enfermos (Amb. 1983; 15:14), posiblemente todo ello más reforzado por su búsqueda de consolidación como estamento que por otras consideraciones.

Poco a poco la realidad se fue imponiendo y progresivamente las comunidades de religiosas fueron saliendo de los hospitales públicos con mayor o menor resignación, tal y como reconocía la superiora de las Hijas de la Caridad en Lugo (Fal. 1989; 5:5).

Publicaciones periódicas en los nuevos modelos asistenciales

Con el transcurrir de los años, lo que en un principio aparecía como algo amenazante y radicalmente rupturista (el paso del hospital a la comunidad) llega a considerarse signo de modernidad, incluso con fines claramente promocionales de la institución, que sabe adaptarse a los tiempos imperantes. Así se anuncia en la inauguración de un centro de día dependiente de una orden religiosa, donde se pensaba “hacer una psiquiatría comunitaria, el enfermo no tendrá que ser internado en principio, no se le va a desarraigar del ambiente. […] La línea que se seguirá en el tratamiento de los enfermos será dinámica, funcional y de corte psicoanalítico” (Ter. 1981; 9:6), si bien todo ello desde un modelo acomodado a los nuevos tiempos, pero plenamente hospitalocéntrico, que propugnaba “[…] transformar el manicomio de tal manera que desde él se pueda configurar un circuito de asistencia que responda a las diferentes situaciones psicopatológicas que solicita la comunidad” (Ter. 1981; 17:7).

La aparición de nuevas estructuras asistenciales, como los hospitales y centros de día, en un principio tuvo también su modesto reflejo en alguna de las publicaciones, con referencia a sus actividades y dificultades para la consolidación. Así da testimonio la sección sobre el hospital de día de Murcia que publicó Ambiente o El Búho, revista del centro de día dependiente de Santa Coloma que se incluyó como páginas finales de Amunt.

Un nuevo tipo de dispositivos que, independizándose bien pronto de los hospitales, incluirán también sus propios periódicos, revistas y boletines como parte de la parrilla de actividades ocupacionales y creativas. Así vemos aparecer de forma pionera Torre de la Creu en el centro de día del mismo nombre (S. Joan Despí, 1984); En un Momento Dao en la Comunidad Terapéutica Haize-Gain (Oiartzun, 1984); Ying-Yang en el Hospital de Día de Uribe Costa (Getxo, 1986); o el vídeo-diario del Hospital de Día CPB (Barcelona, 1984). Todos ellas con marcadas características diferenciales frente a las publicaciones hospitalarias y en las que ya no nos entretendremos aquí. Simplemente apuntaremos que, tal y como se recoge en www.psiquifanzines.com, las experiencias editoriales extrahospitalarias se popularizaron con rapidez a partir de los años 90, si bien con unos contenidos muy similares entre ellas y perdiendo, en cierta medida, el interés, crítica y variedad de las hospitalarias.