INTRODUCCIÓN

En 1996, la 49a Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud declaró a la violencia como un importante problema de salud pública en todo el mundo, llamando la atención sobre sus graves consecuencias a nivel individual, familiar y comunitario. En ese sentido, alertó a los países miembros a atenderla urgentemente desde el ámbito de la investigación, la atención sanitaria y la implementación de programas y servicios preventivos de salud1.

La violencia en el noviazgo ha sido definida como cualquier intento por ejercer control o dominio sobre una persona, bien sea desde el punto de vida físico, sexual o psicológico, llegando a producir algún tipo de daño sobre ella2. Estas agresiones pueden expresarse gravemente en las parejas conflictuadas y mantenerse en el tiempo debido a múltiples razones, entre las que se pueden mencionar, inmadurez emocional, expectativas idealizadas del amor y creencias conservadoras sobre los roles de género3.

No obstante, aunque es uno de los principales problemas socio-sanitarios y educativos que ocurren durante la adolescencia4, el estudio de la violencia en el noviazgo recibe menor dedicación que en edades adultas y en parejas de casados 5 en donde se han realizado innumerables estudios de investigación, priorizando el esquema de abusador abusada3)6)(7)(8. A pesar de su presencia, muchos adolescentes no identifican la violencia en sus relaciones de noviazgo debido a que tienden a confundirla con expresiones de amor o interacciones normales9,10, que pueden llegar a incrementarse en intensidad, tornarse recíprocas, adictivas y patológicas.

Los instrumentos de evaluación son útiles no solo en términos de diagnóstico de la magnitud de un problema, sino también para la realización posterior de un trabajo preventivo lo más específico y adaptado al contexto de la población11. De ahí la necesidad de detectar la violencia en el noviazgo precozmente, utilizando herramientas confiables, culturalmente válidas que faciliten su valoración y permitan la intervención oportuna con programas y estrategias preventivas para el empoderamiento y la promoción de la salud integral de los involucrados.

Con frecuencia se utilizan escalas en los estudios de violencia suponiendo que existe invariabilidad intercultural y que las medidas son equivalentes, sin hacer validación adecuada al contexto de las poblaciones estudiadas12. La escala de tácticas de conflictos (CTS) y sus versiones posteriores modificadas (M-CTS) han sido los instrumentos muy utilizados para la evaluación de la violencia en el noviazgo12. Este instrumento resulta eficaz en la investigación sobre la violencia en el noviazgo, tanto en aquellos que perpetran la agresión como en quienes la reciben y se ha empleado en el estudio de la violencia en el noviazgo en estudiantes de secundaria13,14 y estudiantes universitarios15 entre otros.

Esta escala ha sido validada en USA16. También se ha traducido al español y ha sido validada en España17. Igualmente se ha validado en población canadiense e Italiana18). Así mismo, en 2019 se ha realizado un estudio para su validación en México (12.

El estudio de la violencia en el noviazgo en América Latina está incrementándose19,20, sin embargo, estos no se centran en utilizar instrumentos adaptados. Específicamente en Ecuador se realizó una investigación para caracterizar la violencia en relaciones de noviazgo asociada a las actitudes sexistas y pensamientos distorsionados19, la cual encontró entre sus resultados un alto nivel de sexismo hostil, disfrazado de falso reconocimiento hacia las mujeres, reforzando el rol femenino tradicional y la justificación de actitudes que implican violencia entre los jóvenes universitarios que participaron.

A pesar de que la escala M-CTS ha sido validada en población hispanohablante, Ecuador es un país con una gran diversidad cultural, lo cual complejiza la utilización de escalas diseñadas en otros contextos, para una población que es, evidentemente distinta. La utilización de escalas sin la adecuada adaptación puede conducir a riesgo de llegar a conclusiones que, en lugar de reflejar el problema, refleja las deficiencias en la estructura factorial o variables de medida de la escala12.

Es por ello que este estudio pretende evaluar las propiedades psicométricas de la escala de tácticas de conflictos modificada (M-CTS), aplicada en la valoración de la violencia en el noviazgo en el contexto ecuatoriano.

MATERIAL Y MÉTODO

Tipo de investigación

Se trató de un estudio de tipo no experimental, cuantitativo y transversal, cuyo diseño estuvo dirigido a evaluar las propiedades psicométricas de la escala de tácticas de conflictos modificada (M-CTS).

Se realizó el análisis de las propiedades psicométricas de la escala M-CTS en el estudio de la violencia en el noviazgo en jóvenes ecuatorianos. Se aplicó un análisis factorial confirmatorio, un tratamiento secuencial e integrado de la validez y confiabilidad de cada uno de los ítems de una escala21. Previamente, se realizó un proceso de revisión y adaptación cultural con el propósito de fortalecer la rigurosidad metodológica de la validación21.

Muestra

El estudio incluyo un total de 1.249 estudiantes de secundaria de colegios públicos de Quito, Ecuador, en su mayoría de género femenino (60%), con edades comprendidas entre 13-19 años (M = 15,64; DE = 1,58). Los participantes fueron clasificados por edad en los rangos de adolescencia media (13-15 años) y adolescencia tardía (16-19 años), Los participantes de este estudio afirmaron tener pareja en el momento de la evaluación o haber tenido una anteriormente (Tabla 1). Aquellos que no habían tenido pareja previamente fueron excluidos de la investigación.

La investigación fue conducida en instituciones con niveles de Educación General Básica (EGB) y Bachillerato de sostenimiento particular, fiscal y fiscomisional pertenecientes al cantón de Quito. La composición de los niveles fue la siguiente: Básica Superior, que corresponde a 8°, 9° y 10° grados de EGB. En el nivel de Bachillerato se consideraron los tres cursos 1ro, 2do, y 3er Año. El universo estuvo constituido por un total de 28.796 adolescentes matriculados para ese momento a nivel cantonal, los datos fueron obtenidos del Sistema Nacional de Estadísticas Educativas (SINEC) disponibles en el Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) periodo 2017-2018. Para el presente estudio se seleccionaron al azar 13 unidades educativas obtenidas del AMIE periodo 2017-2018 (22.

Instrumentos

Se aplicó la Modified Conflict Tactics Scale (M-CTS) diseñada originalmente por Straus en 197923 adaptada al español por Muñoz-Rivas, Andreu-Rodríguez, Graña-Gómez y O’Leary17. Esta consta de 18 ítems en escala Likert de cinco opciones, cada uno de ellos con una versión dirigida a la agresión (“¿Tú has lanzado algún objeto a tu novio(a)?”) y una a la victimización (“¿Tu novio(a) te ha lanzado algún objeto”?). Adicionalmente, se aplicó un cuestionario ad hoc para recabar datos sociodemográficos. Los participantes que dijeron no haber tenido novio/a jamás, fueron excluidos del estudio.

Procedimiento

Una vez obtenido el aval del Comité de Ética e Investigación en Seres Humanos (CEISH-PUCE), cinco expertas, entre ellas, una estudiante posdoctoral experta en violencia de pareja, tres enfermeras con experiencia de más de 10 años en investigación y divulgación científica en el tema de violencia y una psicóloga con experticia en el diseño de escalas psicométricas, revisaron la estructura de la escala. La revisión estuvo orientada a determinar la claridad en la redacción, coherencia interna, inducción a la respuesta (sesgo), adecuación del lenguaje con el nivel de los participantes y pertinencia de cada uno de los ítems en correspondencia con las dimensiones de argumentación, violencia física, violencia psicológica y violencia sexual.

Posteriormente se solicitó la participación voluntaria de cinco jóvenes estudiantes con edades comprendidas entre 18-21 años de edad, para realizar la validación cultural de la escala. Aquí se consideraron las situaciones evocadas o retratadas por los participantes, a partir de la lectura e interpretación de cada ítem, en correspondencia con el significado otorgado a los mismos en la cultura original del instrumento24. De allí, se cuestionó la adecuación del lenguaje con el nivel de los participantes y aquellas palabras que no se adaptaron al contexto cultural, fueron sustituidas por términos adecuados al nivel de las/os participantes.

Se utilizó la técnica de prueba, según la cual, después de la lectura de cada pregunta, se solicitó a los participantes que explicaran cómo entendían su significado o cómo comprendían lo que se les preguntaba. A partir de allí las investigadoras identificaron palabras o frases que, a pesar de su denotación general, requerían modificación o adecuación dada su connotación cultural para el contexto ecuatoriano.

Posterior a ello, las 5 expertas compararon las dos versiones del instrumento y verificaron la sustitución de palabras, acordando la validez cualitativa de los ítems modificados. Desde el punto de vista semántico, se buscaba la correspondencia denotativa y connotativa de las palabras y las frases que componían cada uno de los ítems, de modo que, al aplicar la escala, sus respuestas no estuvieran afectadas por ningún efecto sistemático, inherente al cuestionario, que comprometieran la validez de los resultados21.

De este modo se intentó facilitar la comprensión de los ítems por parte de los adolescentes durante la fase de recolección de datos de la investigación. Teniendo en cuenta que las palabras no siempre tienen la misma connotación o se entienden de la misma manera al aplicarse en contextos culturales diferentes (25.

Análisis Estadístico

Mediante el programa estadístico AMOS (SPSS, v. 25), se aplicó la técnica de Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) para evaluar la estructura factorial del instrumento. Esta técnica permite determinar si el modelo teórico se ajusta a los datos empíricos recabados en el estudio17. Finalmente, se calculó la confiabilidad con el alfa de Cronbach en las cuatro dimensiones, en la subescala de agresión y la de victimización. Fue realizada por las investigadoras, con la ayuda de estudiantes becarios registrados en el proyecto, quienes recibieron capacitación previa para la aplicación de la escala.

Al momento de la aplicación de los instrumentos se recordó a los jóvenes el propósito de la investigación, el uso que se daría a los datos y el compromiso de las investigadoras con la confidencialidad de estos. En ese sentido se les pidió responder sinceramente y en caso de no haber tenido novia o novio, devolver el instrumento al responsable de su aplicación.

Aspectos Éticos

El protocolo para el desarrollo del estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación en Seres Humanos (CEISH-PUCE) código 2018-52-EO, validando todos los procedimientos específicos que involucran participación de sujetos humanos. En ese sentido, el estudio cumplió con las regulaciones nacionales que rigen la investigación con personas y con la declaración de Helsinki de 1964 y sus modificaciones posteriores. De igual manera se obtuvo el permiso escrito de los directores de las instituciones educativas que participaron en la investigación, así como el consentimiento informado de los adolescentes mayores de edad y consentimiento de los padres o tutores legales de los menores y el asentimiento de los participantes menores de edad.

RESULTADOS

Adaptación cultural y semántica de la escala

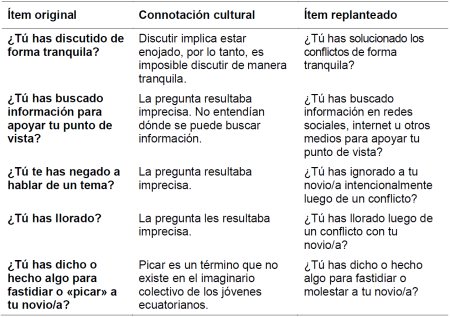

Producto de la reunión con el grupo de adolescentes se identificaron palabras o frases que les resultaran imprecisas o dudosas, desde su connotación cultural y que pudieran interferir en la claridad de los ítems al momento de su aplicación a la muestra de estudio. En la Tabla 2 se muestran los resultados de este análisis, así como los ítems replanteados.

Análisis Factorial Confirmatorio

Debido a que los datos no seguían una distribución normal multivariante, se utilizó el Método Bootstrapping de Bollen-Stine, recomendado para el tratamiento de datos que no siguen una distribución normal26,27. Para determinar la bondad de ajuste del modelo se usó el índice de ajuste comparativo (CFI), índice de bondad de ajuste (GFI), índice de bondad de ajuste corregido (AGFI) y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA), según los puntos de corte propuestos por Hu y Bentler28.

Se estudió la bondad de ajuste del modelo de cuatro dimensiones, reportado en los estudios en México12, España17 y Estados Unidos29. De igual forma, se sometió a prueba el de dos dimensiones propuesto por Cascardi, Avery-Leaf, O’Leary y Smith en 199914 pero se descartó por sus inadecuados indicadores de ajuste.

Por su parte, en el modelo de cuatro dimensiones se hicieron modificaciones en las correlaciones de los términos de error de los ítems 1 y 2 (MI = 27,84 en agresión y MI = 33,46 en victimización), y 10 y 13 (MI = 48,46 en agresión y MI = 38,40), respectivamente, debido a sus altos índices de modificación y la similitud en el contenido de estos ítems16. Tras estas modificaciones, se obtuvo un buen ajuste de los datos en RMSEA, RMR y GFI, así como, indicadores aceptables de AGFI y CFI (véase Tabla 3).

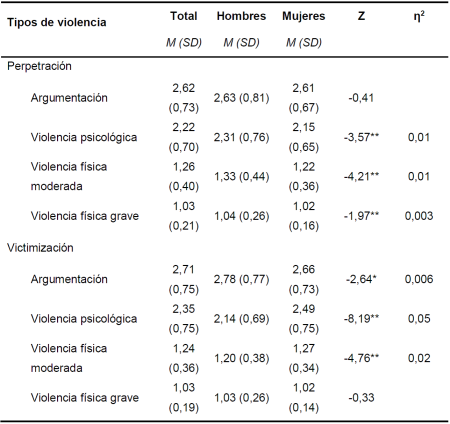

Comparación de grupos

Se compararon las puntuaciones según género y edad con el test estadístico U de Mann-Whitney, dada la distribución anormal de los datos. Los hombres ejercieron mayores niveles de violencia psicológica, violencia física moderada y grave. En la escala de victimización, los hombres reportaron mayores niveles de argumentación y las mujeres puntuaron más alto en violencia psicológica y violencia física moderada. No obstante, el efecto del género sobre las diferentes formas de perpetración y victimización fue pequeño30) (véase Tabla 4).

El grupo de 15 a 20 años puntuó más alto en la perpetración de argumentación, violencia psicológica y física moderada. Asimismo, mostró niveles más altos en la dimensión de argumentación y violencia psicológica de la escala de victimización. De igual forma, la edad tuvo un efecto pequeño en las diferentes formas de perpetración y victimización (véase Tabla 5).

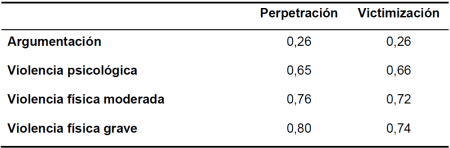

Confiabilidad

La fiabilidad medida según Alfa de Cronbach osciló entre α = 0,26 y 0,78 en las dimensiones de Argumentación y Agresión Física Grave. De acuerdo con otra investigación previa, la baja fiabilidad de la dimensión de Argumentación puede deberse a su reducido número de ítems12.

DISCUSIÓN

Este estudio se centró en la validación de la escala M-CTS, previamente adaptada al español17, en su aplicación a población adolescente ecuatoriana. El M-CTS mostró buenas propiedades psicométricas para la detección de violencia en el noviazgo en adolescentes ecuatorianos, a través de análisis factorial, encontramos que los ítems 1, 2, 10 y 13 necesitaron modificaciones. Para conocer las propiedades psicométricas del instrumento se utilizaron procedimientos similares aplicados en otros trabajos para verificar la fiabilidad del M-CTS al ser empleado en contextos o realidades diferentes12)(16)(17)(31.

La adaptación cultural previa se consideró indispensable para fortalecer la utilidad del procesamiento estadístico inferencial, esto lleva a una necesidad de un mayor rigor metodológico en el proceso de adaptación de los cuestionarios analizados32. Así como para reducir los efectos sistemáticos que pudieran afectar la validez y la fiabilidad del cuestionario22. En este proceso se identificaron ítems que resultaron poco claros o tuvieron una connotación diferente a la original. Concordando con investigaciones anteriores en las cuales algunos enunciados, e incluso, variables estudiadas, tenían otra conceptualización para los jóvenes que participaban en los estudios12)(25)(29. El modelo identificado en el presente estudio fue consistente con la propuesta teórica hecha por Straus23, la dimensión argumentación necesita incorporar otras preguntar que permitan una mejor comprensión o una nueva propuesta de escala debido a que se obtuvo una baja fiabilidad y bajas cargas factoriales a diferencia del resto de dimensiones. Igualmente, en el estudio que Muñoz-Rivas et al.17 realizaron en Madrid, adaptando el (M-CTS) al español, fue precisamente dicha dimensión en la que se detectaron bajos niveles de fiabilidad. Es por esto que alentamos a investigadores en el uso de las subescalas en lugar de la puntuación total.

El modelo coercitivo indica que la violencia es menos flexible y existe un menor diálogo, siendo más rígido en las relaciones y la comunicación violenta en la familia. Basados en esa premisa la evaluación de la argumentación o diálogo es de vital importancia al momento de seleccionar un instrumento. La investigación referente a la violencia contra la mujer durante la relación ha aumentado recientemente, sobre todo en las poblaciones riesgo como la adolescencia, algunos autores sugieren la necesidad de rever al noviazgo, ya no como una etapa de escasos conflictos, sino como una fase en la que ocurren, muchas veces, prácticas violentas verbales, físicas y sexuales, generalizadas en la población joven33, las cuales pueden convertirse en un factor de riesgo para expresiones más graves en el futuro13.

La violencia en el noviazgo se comporta como una dimensión predictiva de la mitad de las agresiones en parejas de casados, siendo un constructo clave para el estudio y la comprensión de este fenómeno desde un enfoque social34. En muchos casos, puede incluso ser bidireccional9)(35)(36, con impactos graves en la salud física y psíquica de las personas13.

El incremento de los feminicidios, en Ecuador cada 72 horas existe un feminicidio, las victimas en su mayoría son mujeres entre 25 y 39 años, estos datos muestran la importancia de prevenir las relaciones violentas durante el noviazgo a una edad temprana y la utilización de instrumentos sensibles y confiables.

Existieron algunas limitaciones en este estudio. En primer lugar, puede existir un sesgo de memoria, es posible que las adolescentes no recuerden con facilidad momentos de argumentación a diferencia de los momentos violentos. En segundo lugar, puede existir un sesgo de autoselección, esto significa que es mas probable que las participantes de este estudio presente mayor atención a comportamientos extraños o violentos en sus parejas. En tercer lugar, solo investigamos el reporte del individuo y su percepción propia y la de su pareja, esto significa que no tenemos la versión de su pareja para contrastar información sobre quien es victima y quien es agresor.

CONCLUSIONES

El análisis factorial confirmatorio realizado a la M-CTS, en su aplicación al contexto de adolescentes ecuatorianos, confirmó la bondad de medición de esta escala, expresada en la fortaleza de la relación entre los indicadores valorados en los ítems, y los constructos correspondientes. La perspectiva confirmatoria reportó a todos los indicadores específicos asignados correctamente a las dimensiones concretas de la variable, reforzando la utilidad de la escala para estudiar la violencia en el noviazgo en el país.

Si bien, se hace necesario incorporar otros ítems que aumenten la fiabilidad de la subescala “argumentación” o la utilización de una escala complementaria para medir con fiabilidad dicha dimensión. Se recomienda usar otros procedimientos estadísticos para verificar las funciones diferenciales de Ítems basados en la teoría de respuesta al ítem.

La realización de una adaptación cultural permitirá una recolección de información más real que refleje el problema, sin embargo, es importante considerar la baja fiabilidad de la sección argumentación por lo que recomendamos la posibilidad de incrementar ítems que completen el sentido teórico de los procesos de resolución pacífica de los conflictos para mejorar su fiabilidad.

Agradecimientos

Al Ministerio de Educación del Ecuador y a los docentes y adolescentes de las instituciones educativas participantes en el estudio.

texto en

texto en